- •Введение

- •1. Описание объекта

- •2. Анализ месторасположения

- •2.1. Выявление главных факторов, влияющих на геологическую и экологическую среду

- •2.2. Прогноз развития геологических и экологических процессов, учет влияния инженерной деятельности человека

- •2.3.Принятие решения о способах предотвращения или устранения негативного влияния процесса нажизнедеятельность человека

- •3. Мониторинг технического состояния

- •Акты обследований и заключений о техническом состоянии на момент оценки

- •4. Правила и нормы эксплуатации зданий

- •Организации технического обслуживания и текущего ремонта здания

- •4.2 Техническое обслуживание, ремонт строительных конструкций и инженерного оборудования

- •4.3 Содержание помещений и придомовой территории

- •План управления техническим состоянием объекта

- •5.1 Техническое состояние исследуемого дома в будущем с учетом естественного старения объекта

- •5.2 Техническое состояние исследуемого дома в будущем с учетом ремонта основных конструктивных элементов

- •5.3 Техническое состояние исследуемого дома в будущем с учетом ремонта всех элементов здания

- •5.4 Прогнозируемые затраты по различным моделям

- •Заключение

- •Список используемой литературы

- •1.Описание объекта.

- •2. Анализ месторасположения

- •4.Правила и нормы эксплуатации зданий.

- •Продолжение приложения а – Технический паспорт здания

- •Продолжение прил. А – Основные конструктивные элементы и инженерное оборудование здания

- •Продолжение прил. А – Акты обследования здания

- •Приложение б Анализ местоположения здания

- •Приложение в Акт обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования

- •Приложение г Фотографии повреждений и дефектов фотографии

2.1. Выявление главных факторов, влияющих на геологическую и экологическую среду

Для выявления факторов, влияющих на геологическую и экологическую среду, в которой расположен объект, необходимо понимать их природу.

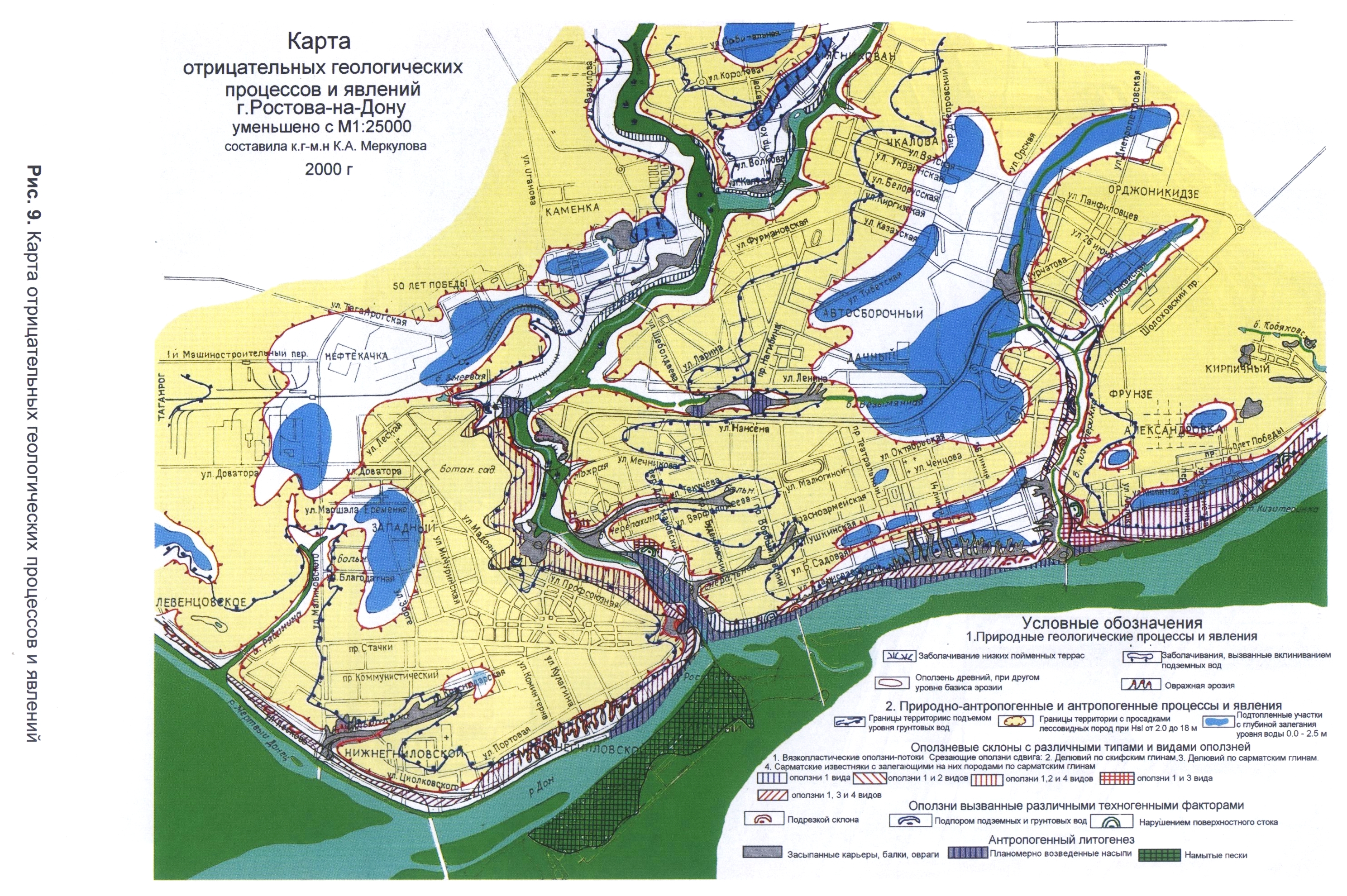

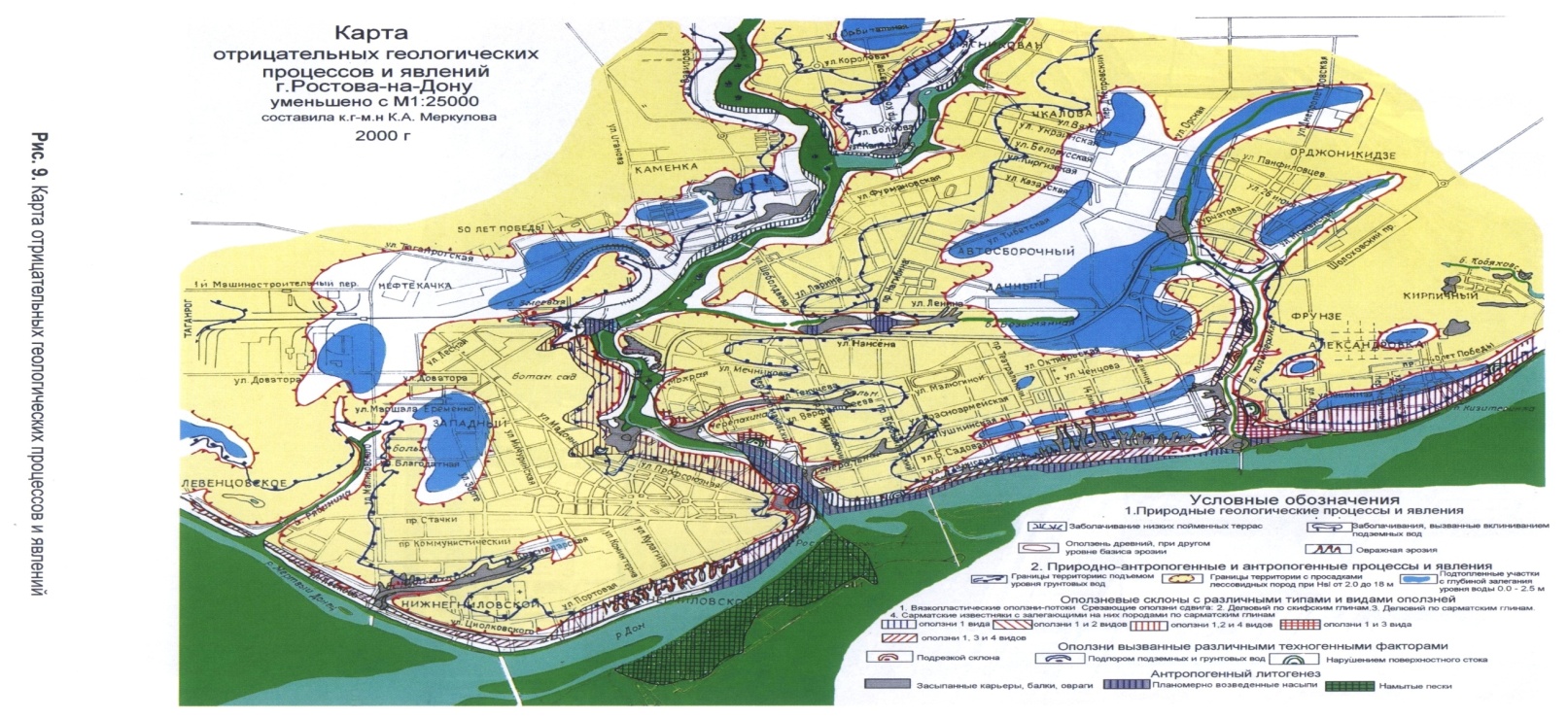

Здание находится в зоне вязкопластических и срезающих оползней (рисунок 2.2). Оползень — отделившаяся масса рыхлых пород, медленно и постепенно или скачками оползающая по наклонной плоскости отрыва, сохраняя при этом часто свою связанность и монолитность и не опрокидывающаяся.

|

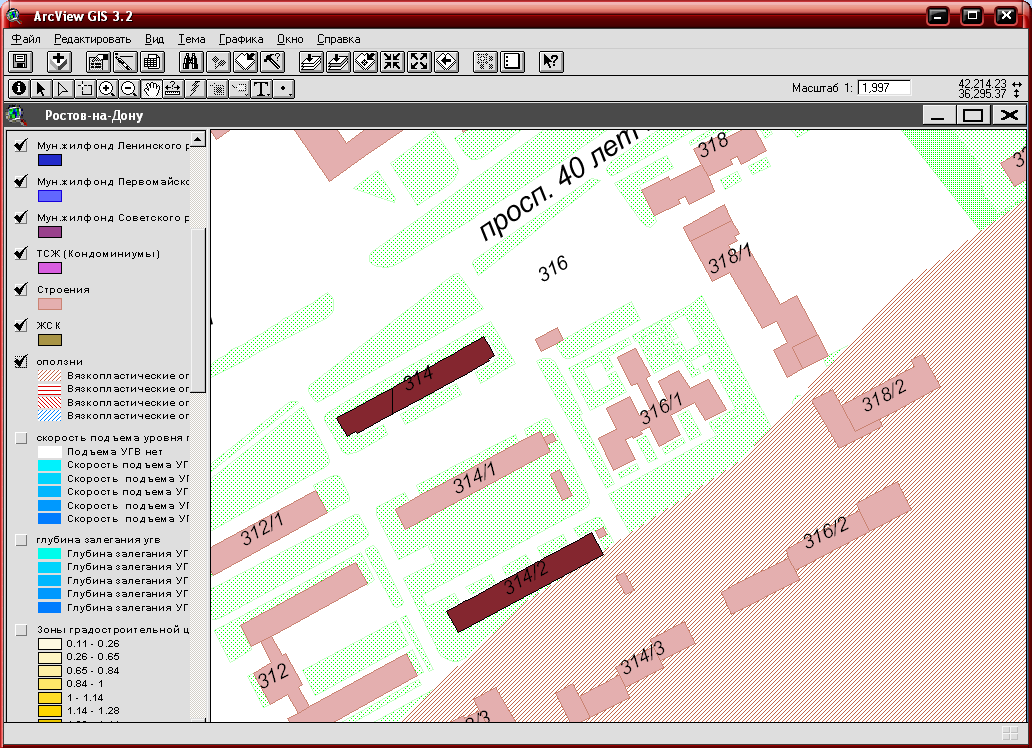

Рисунок 2.2 – Объект в зоне вязкопластических и срезающих оползней

Оползневые подвижки суглинков по красно-бурым глинам широко известны в пос. Александровка в районе ж/д ст. Кизитеринка Береговой склон здесь имеет типичный оползневый рельеф. Контуры старых оползней хорошо видны даже без топографической съемки. Активизация оползней произошла в 1996-1997 гг. в связи с обводнением склона при подъеме уровня грунтовых вод, который в пределах города имеет здесь самую большую высоту. Особенно активно оползневые процессы в сарматских известняках протекали и протекают в пос. Александровка, вдоль железнодорожного полотна. С этими оползнями борьба ведется с дореволюционного времени.[1]

Грунтовое основание под объектом - лессовые непросадочные грунты.

Геологический и гидрологический риск - оценивается возможными социальными и экономическими потерями в городе в результате развития неблагоприятных гидрологических и геологических процессов и выражается в снижении устойчивости городской инфраструктуры и безопасности проживания людей (рисунок 2.6).

В связи с оползнями, зона геологического риска, в которой находится здание – чрезвычайно опасная для пойменных отложений (Приложение Б).

Пр. 40 лет Поб. 316/2 |

В зоне исследуемого здания наблюдаются: - природные геологические явления: оползни 1,2 и 4 видов. |

Рисунок 2.3 – Карта отрицательных геологических процессов и явлений г. Ростова-на-Дону

Под экологическим риском мы понимаем меру опасности, характеризующую вероятность возникновения возможных негативных последствий для человека и окружающей среды.

2.2. Прогноз развития геологических и экологических процессов, учет влияния инженерной деятельности человека

Исследуемый жилой дом расположен в чрезвычайно опасной зоне геологического риска для пойменных отложений (приложение Б. Г).

Здания находится в оползневой зоне (рисунок 2.4), это налагает дополнительные требования и дополнительные затраты при эксплуатации, которые одни жители не в состоянии оплатить, например необходимо вести постоянный мониторинг оползневых процессов, мероприятия по очистке водопонижающих скважин и др.

Рисунок 2.4 - Оползневые зоны г. Ростова-на-Дону пос. Александровка

Грунты, находящиеся в зоне исследуемого здания – лессовые непросадочные. Глубина залегания уровня грунтовых вод – 4,1 – 7 метров (приложение Б).

2.3.Принятие решения о способах предотвращения или устранения негативного влияния процесса нажизнедеятельность человека

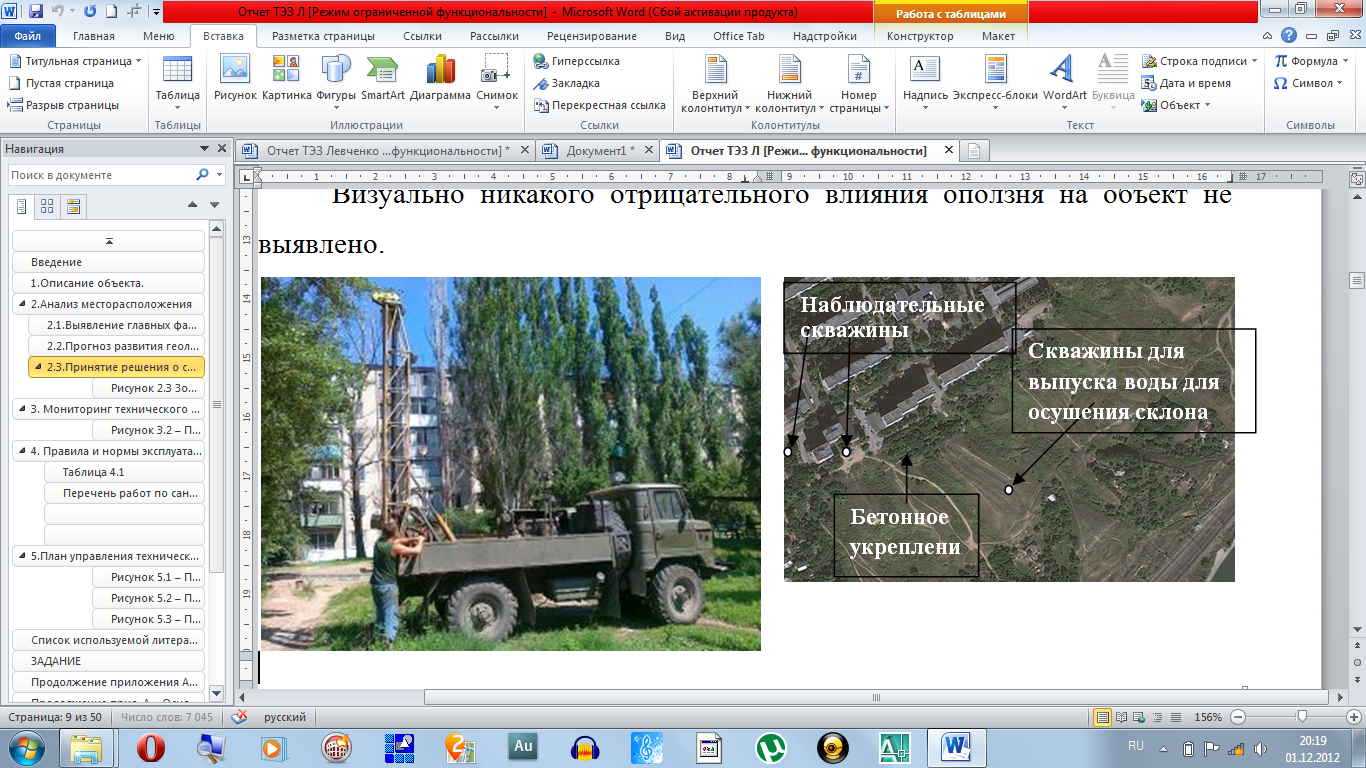

В микрорайоне Александровка г. Ростова-на-Дону согласно муниципальному контракту МКУ " Городское управление коммунального хозяйства и благоустройства", МСУП по РС и ЭИС ведется наблюдение за поведением оползня и производятся работы по очистке водопонижающих скважин (рисунок 2.5).

На теле оползня находятся 18 скважин, уходящих на глубину до 60 метров (рисунок 2.6). Благодаря перфорированной трубе, вода из верхнего водоносного слоя сбрасывается в нижний, не допуская развития оползня. При этом, на стенках скважин оседают суглинки, засоряя трубу. И один раз в год проводят мероприятия по их очистке ударно канатным способом. Чистка скважин производится извлечением осадочных пород путем их подъема на поверхность при помощи желонки диаметром 200 мм.

Визуально никакого отрицательного влияния оползня на объект не выявлено.

Рисунок 2.5 – Очистка водопоглащающих скважин в микрорайоне Александровка

Рисунок 2.6 –Защитные сооружения

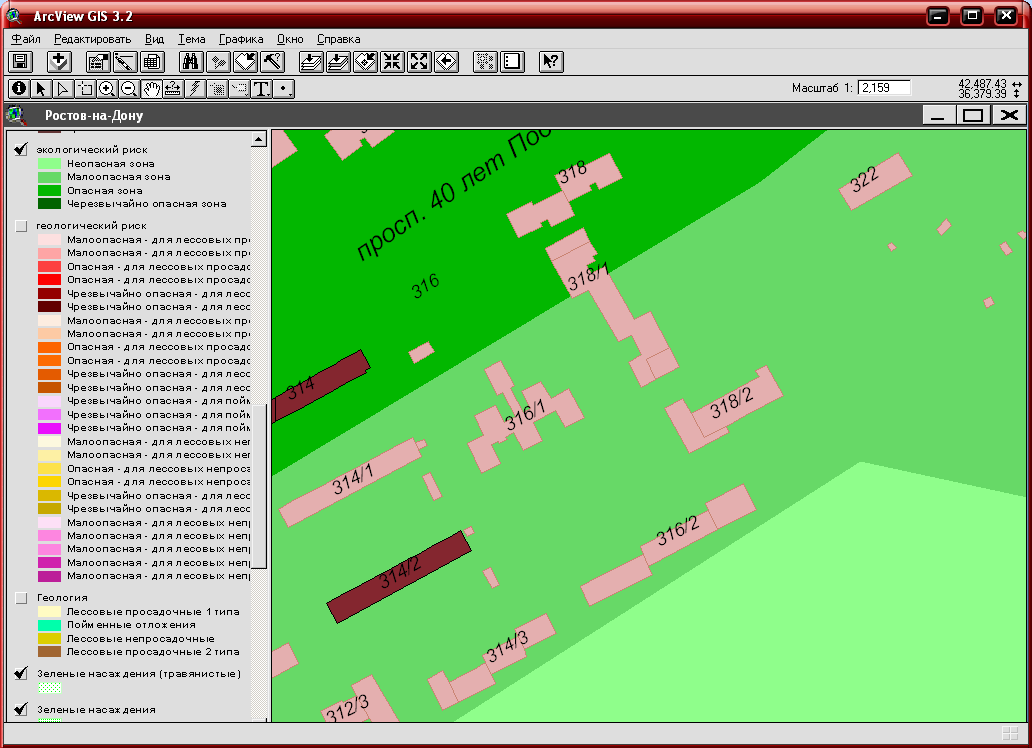

С использованием ПК ИАС «ЖКХ» и геоинформационной системы ARC GIS выявляем мероприятия по управлению экологическим и геологическим рисом, а именно зонально-территориальные методы, планировочные методы, организационные мероприятия, локальные методы.

Для малоопасной зоны геологического риска для лессовых просадочных грунтов I типа рекомендуемые водозащитные мероприятия с целью снижения риска: планировка, обеспечивающая сток поверхностных вод, устройство водопроводов в специальных каналах (рисунок 2.7). Для малоопасной зоны экологического риска (зона приемлемого и неприемлемого риска) наиболее подходящими методами управления ЭР являются разработка комплекса мероприятий для снижения риска до допустимого уровня, а именно: зонально-территориальные методы, планировочные, организационные мероприятия, локальные методы. (рисунок 2.8).

|

|

||

Рисунок 2.7 Общий вид проекта в программе ArcView 3.2 с программным модулем ИАС «Управления геологическим риском»

|

|

Рисунок 2.8 Общий вид проекта в программе ArcView 3.2 с программным модулем ИАС «Управления экологическим риском»