- •Введение в профессию

- •Оглавление

- •Тема 1. Научная, житейская и практическая психология 8

- •Предисловие

- •Тема 1. Научная, житейская и практическая психология Различные значения термина «психология».

- •Соотношение научной психологии и житейской.

- •Объективные и субъективные факты (феномены1).

- •Различие между фактом и толкованием.

- •Стратегические учебные задачи, стоящие перед студентом-психологом.

- •Специфическое место психологии в системе естественных и гуманитарных наук.

- •Основные разделы (отрасли) психологии и сферы деятельности психологов-практиков.

- •Тема 2. Психология как профессиональная деятельность

- •Мотивационное обеспечение профессии психолога.

- •Основные виды задач, решаемых психологом

- •Инструментальное оснащение профессии психолога

- •Регламентация профессиональной деятельности психологов

- •Тема 3. Внутриличностное обеспечение профессиональной деятельности психолога

- •Профессиональное самосознание

- •Профессиональное мировоззрение

- •Профессиональная позиция

- •Профессионально-важные качества (пвк)

- •Стадии профессионального развития

- •Тема 4. Психологи как профессиональная общность Профессиональные организации психологов

- •Профессиональные этические требования

- •Тема 5. Организация подготовки психологов Общий контекст.

- •Особенности подготовки психологов.

- •Документы, регламентирующие подготовку психологов.

- •Курсовые и дипломная11 работы.

- •Практические задания.

- •Задание 1. Анализ собственных представлений о психологии и психологе.

- •Задание 2. Обыденные представления о психологии как науке и как профессии, обыденные представления и мифы о личности психолога.

- •Задания 3, 4. Смысловое и содержательное наполнение деятельности психолога.

- •Литература.

- •Приложения Приложение 1. Контент-анализ.

- •Приложение 2. Проективные методики.

Тема 3. Внутриличностное обеспечение профессиональной деятельности психолога

Внутриличностное обеспечение профессиональной деятельности – это те индивидуальные особенности и возможности человека (ресурсы), которые позволяют ему успешно заниматься выбранной профессией (см. уровни организации деятельности – тема 2).

В качестве такого рода ресурсов будут выступать профессиональное самосознание, профессиональное мировоззрение, профессиональная позиция психолога, а также его профессионально-важные качества.

Профессиональное самосознание

Профессиональное самосознание включает:

осознание человеком норм, правил, моделей своей профессии как эталонов для осознания своих качеств; здесь закладываются основы профессионального мировоззрения, позднее – личной концепции профессионального труда, из которой будет исходить специалист в своем труде;

осознание этих качеств у других людей, сравнение себя с неким абстрактным или конкретным коллегой;

учет оценки себя как профессионала со стороны коллег;

самооценивание человеком своих отдельных сторон – понимание себя, своего профессионального поведения, а также эмоциональное отношение и оценивание себя.

Профессиональное самосознание опирается здесь на профессиональную самооценку – ретроспективную (Я как профессионал вчера), актуальную (Я как профессионал сегодня), потенциальную (Я как профессионал завтра), идеальную (Я как профессионал в отдаленном будущем). У профессионала, обладающего таким уровней самосознания, повышается уверенность в себе, удовлетворенность своей профессией, эффективность работы, возрастает стремление к самореализации (Маркова А.К., 1996).

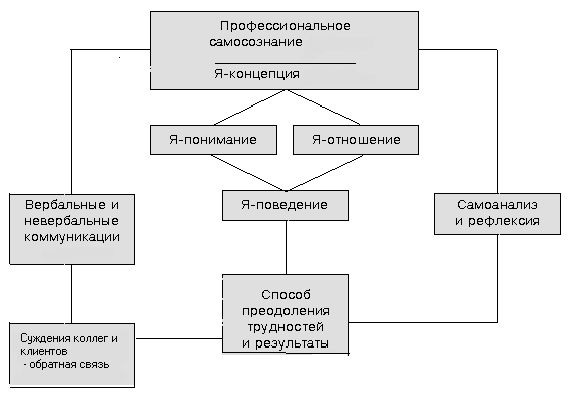

Вачков (Вачков И.В., 1998) предлагает собственную структуру профессионального самосознания. Данная структура выводится автором на примере самосознания педагога, но, на наш взгляд, может быть также использована и по отношению к самосознанию психолога (как и по отношению к другим коммуникативным профессиям). Профессиональное самосознание понимается автором как осознание себя, во-первых, в системе профессиональной деятельности, во-вторых, в системе профессионального общения, в-третьих, в системе собственной личности. Исходя из такого понимания, автор предлагает рассматривать следующую структуру профессионального самосознания (см. схему).

Каждый компонент в структуре самосознания необходимо рассматривать двояко: с точки зрения динамики и с точки зрения результата.

Когнитивный (познавательный) компонент. В этом компоненте профессионального самосознания необходимо различать процесс самопознания и результат – систему знаний о себе, индуцируемую в «образ Я» как профессионала. «Образ Я» является обобщенной системой представлений субъекта о себе, образующейся в результате процессов осознания себя в трех взаимодополняющих и взаимопересекающихся системах: в профессиональной деятельности, в профессиональном общении и в личностном развитии. Образ Я имеет преимущественно когнитивный характер и является относительно устойчивым образованием, хотя, разумеется, подверженным периодическим колебаниям под воздействием внутренних и внешних факторов. Нельзя говорить о высоком уровне самосознания в случае неглубокого или неверного понимания себя хотя бы в одной из указанных выше систем. Когнитивный компонент представляется в структуре самосознания ведущим.

Аффективный (эмоциональный) компонент профессионального самосознания характеризуется совокупностью трех видов отношений:

1) к системе своих профессиональных действий, к своим целям и задачам, к средствам и способам достижения этих целей, к результатам своей работы;

2) к системе межличностных отношений с учениками (клиентами); к реализации основных функций профессионального общения;

3) к своим профессионально значимым качествам и в целом к себе как профессионалу.

Одним из важнейших понятий, связанных с аффективной подструктурой профессионального самосознания, является самооценка.

Поведенческий компонент. Внешние проявления характеризуют поведенческий компонент профессионального самосознания. Основным психологическим механизмом этой подструктуры является удовлетворенность собой и своей профессиональной деятельностью.

Я-концепция8. Психологической предпосылкой развития профессионального самосознания и его конечного продукта – Я-концепции является конструктивное преодоление трудностей, препятствующих тем или иным видам деятельности, поведенческим актам, способам самореализации. Неадекватная самооценка, негативное самоотношение, слабая саморегуляция, проецируются на учащихся (клиентов) в профессиональном общении. Неумение осознать возникающие трудности еще более усугубляет ситуацию. И наоборот – чем выше уровень профессионального самосознания, обусловленный чувством удовлетворенности собой, тем более ясным становится понимание трудностей и преград, встречающихся в его деятельности. При этом, обладая адекватной самооценкой, позитивным самоотношением и уверенностью в себе, профессионал способен находить конструктивные способы преодоления трудностей и тем самым еще более расширять сферу профессионального самосознания.

Рефлексия. Этот процесс развертывается благодаря наличию такого важного феномена личностного развития, как рефлексия. В традиционном понимании этот термин означает процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. В то же время в социальной психологии рефлексия выступает в форме осознания субъектом того, как другие понимают «рефлексирующего», его личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные представления. Два психологических механизма – рефлексия и обратная связь – являются комплиментарными. Особую роль рефлексивные действия играют в развитии самосознания при общении и взаимодействии с другими людьми.

Расширение профессионального самосознания выражается в возрастании числа признаков профессиональной деятельности, отражающихся в сознании специалиста, в преодолении стереотипов образа профессионала, в целостном видении себя в контексте всей профессиональной деятельности. Профессиональное самосознание может изменяться в направлении от раздробленности к целостности, что приводит к формированию профессиональной идентичности.

Таким образом, развитое профессиональное самосознание психолога характеризуется:

сложившимися «образом Я» и «образом Я-как-психолог»;

высоким уровнем развития рефлексии;

устойчивым положительным отношением к процессу и результатам своей деятельности;

осознанием системы профессиональных отношений (с коллегами и клиентами);

устойчивой положительной Я-концепцией;

автономностью в профессиональной деятельности;

наличием индивидуального стиля профессиональной деятельности.