- •Введение

- •1 Анализ объекта контроля

- •2 Анализ исходных данных и характеристик объекта контроля

- •3 Выбор и обоснование метода контроля

- •4 Разработка методики контроля

- •5 Методика расчета устройства для намагничивания

- •6 Описание мероприятий по охране труда

- •6.1 Требования к персоналу

- •6.2 Требования к рабочему месту

- •6.3 Требования безопасности

- •Список использованных источников

4 Разработка методики контроля

Согласно имеющейся в научно-технической литературе информации, метод МПК должен включать в себя следующие операции:

подготовку поверхностей изделий к контролю;

намагничивание деталей;

обработку поверхности детали суспензией (порошком) ;

осмотр деталей;

размагничивание;

контроль качества процесса.

Для обеспечения надёжного магнитопорошкового контроля необходимы следующие вспомогательные устройства:

намагничивающее устройство;

устройство для нанесения магнитной суспензии или порошка на детали;

осветители контролируемой поверхности видимым (белым) или ультрафиолетовым светом;

измерители напряженности магнитного поля ;

измерители концентрации порошка в магнитной суспензии;

контрольные образцы с тонкими дефектами и другие средства метрологической проверки;

размагничивающие устройства. [6]

Рассмотрим более подробно основные из них:

Очистить поверхность вал редуктора ТРКП до металла.

2. Осмотреть контролируемую поверхность с целью выявления видимых глазом дефектов

3. При обнаружении дефекта визуально внести запись в «Журнал учета результатов контроля».

4. Раскрыть разъемный соленоид и опустить его максимально вниз.

5. Установить вал редуктора ТРКП

6. Отрегулировать высоту соленоида так, чтобы зазор между его витками и вал сверху был не меньше, чем снизу.

7. Переместить тележку к краю вала.

8. Замкнуть витки соленоида.

9. Нанести равномерно по всей длине оси сухой магнитный порошок.

10. Включить намагничивание и перемещение соленоида.

11. Осмотреть поверхность оси с двух сторон от соленоида в пределах зоны достаточной намагниченности.

12. Остановить соленоид у другого края вала, выключить намагничивание, осмотреть поверхность вала. Включить соленоид и переместить его к середине средней части вала, выключить намагничивание.

13. Отметить мелом границы проконтролированного участка вала.

14. Проверить вала на 1/5 полного оборота (72+-5)0, переместить соленоид одному из краёв вала и повторить контроль по п.п. 9-13.

15. Провести контроль всей поверхности вала по п. 14 не менее чем за пять проходов.

16. Внести запись о результатах контроля в «Журнал учета результатов контроля».

5 Методика расчета устройства для намагничивания

вала редуктора ТРКП пассажирского вагона

Схема намагничивающего устройства приведена на рисунках 5.1 и 5.2. Определим величину намагничивающей силы Iw устройства для создания в изделии необходимой индукции.

Рисунок 5.1 – Эквивалентная электрическая схема НУ

Рисунок 5.2 – Расчетная схема намагничивающего устройства

Величину намагничивающей силы можно определить исходя из закона Кирхгофа

![]() ,

(1)

,

(1)

где I – ток в обмотке электромагнита; w – число витков в обмотке;

Hili – падение магнитного напряжения на участке магнитной цепи li [5].

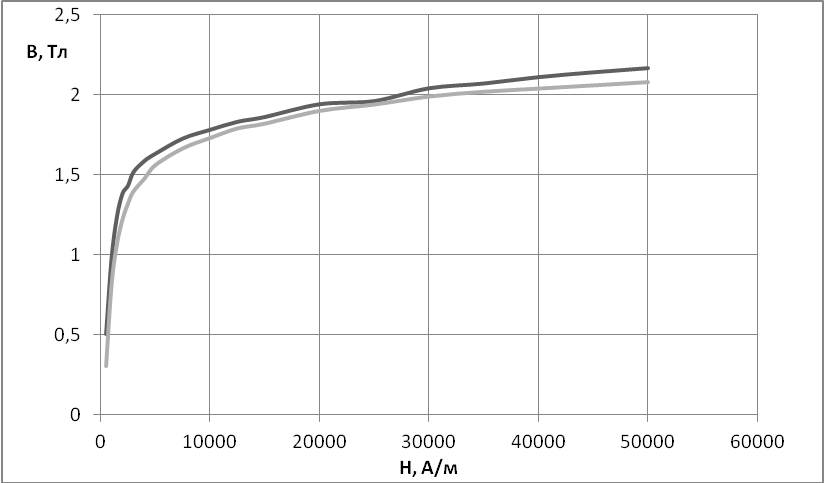

Строим кривую намагничивания материала магнитопровода (Сталь 40) и кривую намагничивания материала вала редуктора(Сталь 20) рисунок 5.3, используя данные таблицы 2.3.

Рисунок 5.3 – Кривая намагничивания материала магнитопровода и материала вала редуктора

Сумму падений магнитных напряжений в изделии Uи, зазорах Uy, в магнитопроводе Uп находим из выражений:

![]() ,

(2)

,

(2)

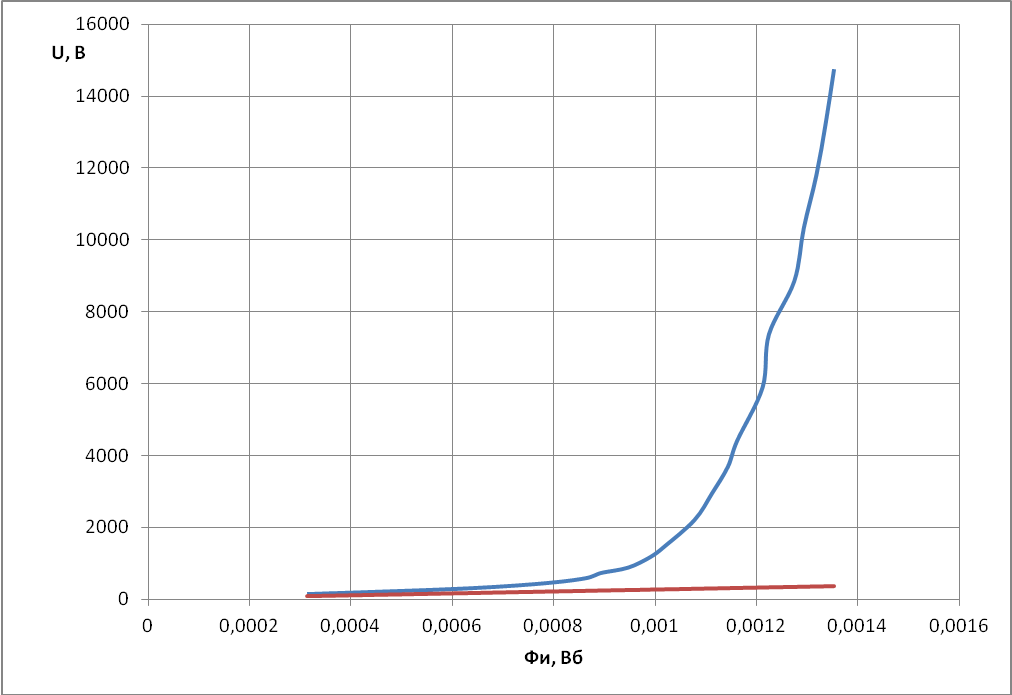

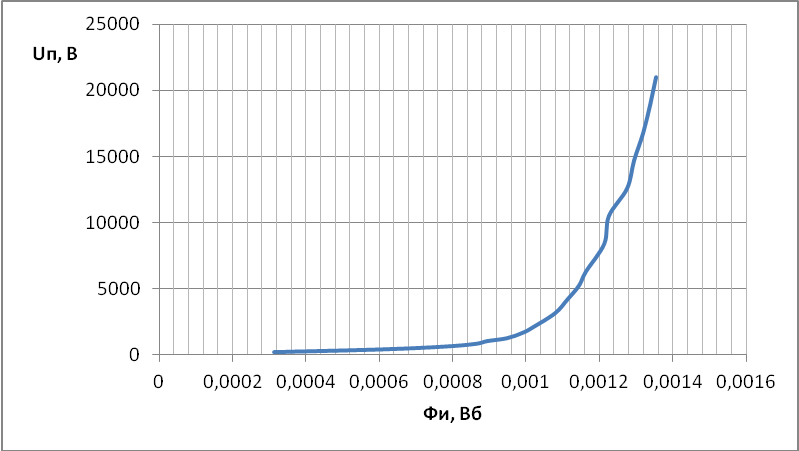

Используя выражения (2) по значениям Hи и Bи, взятым с кривой намагничивания, строим зависимость Uи = f(Фи).

Падение магнитного напряжения в изделии Uи и магнитный поток Фи в изделии при Ни = 4000 А/м, Ви = 1,270 Тл будут равны:

![]() В,

В,

![]() Вб.

Вб.

Затем строим зависимость Uу = f(Фи) в той же системе координат (рисунок 5.4) по формуле

![]() ,

(3)

,

(3)

где H0 – напряженность поля в зазоре между полюсами магнита и замыкающим магнитопроводом; * – толщина суммарного зазора, *=2(R+) ; R – шероховатость; – толщина неферромагнитного покрытия.

Падение магнитного напряжения в зазорах Uу при Ни = 4000 А/м, Ви = 1,270 Тл будет равно

![]() В.

В.

Падения магнитного напряжения в изделии Uи и магнитного напряжения в зазорах Uу , а также магнитного потока Фи в изделии при других значениях Ни и Ви сведем в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 – Значения магнитных напряжений Uи, Uу

и магнитного потока Фи в изделии

Фи, Вб |

Uи, В |

Uy, В |

0,0003125 |

147,5 |

82,5 |

0,000609375 |

295 |

160,8 |

0,000775 |

442,5 |

204,6 |

0,0008625 |

590 |

227,7 |

0,00089375 |

737,5 |

235,9 |

0,000946875 |

885 |

249,9 |

0,000990625 |

1180 |

261,5 |

0,00101875 |

1475 |

268,9 |

Рисунок 5.4 – Зависимости магнитных напряжений в зазоре Uy (1)

и в изделии Uи (2) от магнитного потока Фи изделии

Затем на отдельном графике рисунок 5.5 строим кривую падения магнитного напряжения Uп в магнитопроводе в зависимости от потока в нем Uп = f(Фп)

![]() ,

(4)

,

(4)

Значения В и Н определим по кривой намагничивания материала магнитопровода рисунок 5.3, используя данные таблицы 2.3.

![]() В;

В;

![]() Вб

Вб

Значения магнитного напряжения Uп и магнитного потока Фп в магнитопроводе при других значениях Ни и Ви представим в виде таблицы 5.2.

Таблица 5.2 – Значения магнитного Uп и магнитного потока Фп

в магнитопроводе

Uп, В |

Фп, Вб |

210 |

0,000375 |

420 |

0,0010125 |

630 |

0,0013375 |

840 |

0,001525 |

1050 |

0,00165 |

1260 |

0,00174375 |

1680 |

0,00184375 |

2100 |

0,00195 |

Рисунок 5.5 – Зависимости магнитного напряжения в магнитопроводе

от магнитного потока в нем

Чтобы пересчитать Uп в зависимости от Фи, запишем уравнение Кирхгофа для точки М в эквивалентной электрической схеме, рисунок 5.1:

![]() ,

(5)

,

(5)

где F – магнитный поток рассеяния, шунтирующий изделие и переходный участок.

Так как отношение потоков Фи и F обратно пропорционально магнитным сопротивлениям Rи+Ry и RF, то справедливо выражение

![]() ,

,

откуда следует

![]() ,

(6)

,

(6)

где RF – магнитное сопротивление потока рассеяния между полюсами

электромагнита,

![]() .

.

![]() ,

(7)

,

(7)

где GF – проводимость участка между параллельными призмами (полюсами намагничивающего устройства).

![]() ,

(8)

,

(8)

где

![]()

![]() ;

;

![]() .

.

Определим проводимость участка между параллельными призмами (полюсами намагничивающего устройства)

![]() м;

м;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() Гн.

Гн.

Рассчитаем магнитное сопротивление потока рассеяния между полюсами электромагнита

![]()

Из выражений (5) и (6) следует

,

(9)

,

(9)

где RF – получаем из соотношений (7) и (9), оно постоянно;

![]() –

тоже

постоянно;

–

тоже

постоянно;

![]() ,

,

где lи – длина средней линии в изделии, lи = L+d, lи =0,3 м; Ви, Ни – соответствуют оптимальному режиму намагничивания.

По значению коэрцитивной силы для стали 20 Hс=320А/м материала изделия по Приложению Д [4] находим значение оптимальной напряженности магнитного поля Нопт.

Далее по кривой намагничивания материала изделия (рисунок 5.3) определяем оптимальное значение магнитной индукции Вопт. В результате получили: Вопт = 1,27 Тл, Нопт = 3000 А/м.

![]() Гн-1

Гн-1

![]() Гн-1

Гн-1

Путем пересчета с использованием формулы (9) из последнего графика, (см. рисунок 5.5), получаем зависимость Uп = f(Фи), рисунок 5.6.

Вб.

Вб.

Остальные значения Фи* в пересчете представим в виде таблицы 5.3.

Таблица 5.3 – Данные для построения зависимости Uп = f(Фи*)

Uп, В |

Фи* , Вб |

210 |

0,00034841 |

420 |

0,0009407 |

630 |

0,00124265 |

840 |

0,00141686 |

1050 |

0,00153299 |

1260 |

0,00162009 |

1680 |

0,001713 |

2100 |

0,00181172 |

3150 |

0,00193366 |

4200 |

0,00200915 |

5250 |

0,00207883 |

6300 |

0,00211367 |

8400 |

0,00220658 |

10500 |

0,00225304 |

12600 |

0,0023111 |

Рисунок 5.6 – Зависимость магнитного напряжения в магнитопроводе

от магнитного потока в изделии

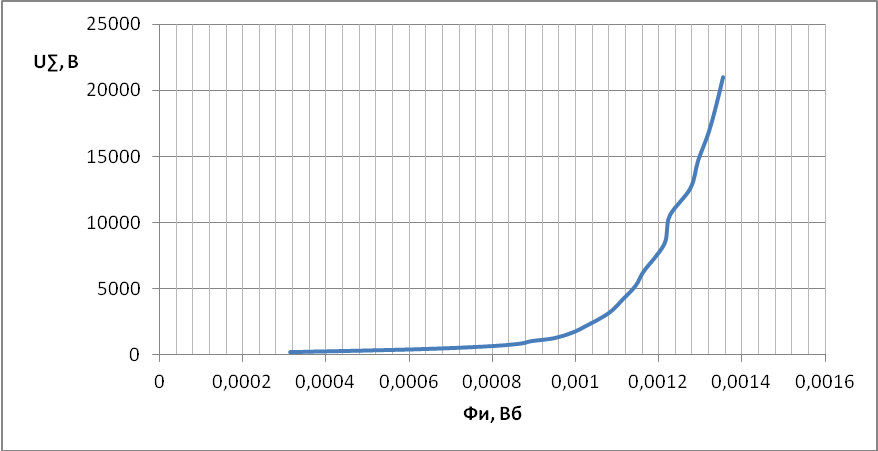

Затем, суммируя Uи, Uy, Uп (таблица 7.6), получаем зависимость U = f(Фи), рисунок 7.8.

Таблица 5.4 – Данные для построения зависимости U = f(Фи)

Uи, В |

Uy, В |

Uп, В |

UΣ, В |

147,5 |

82,5 |

210 |

440,0 |

295 |

160,8 |

420 |

875,8 |

442,5 |

204,6 |

630 |

1277,1 |

590 |

227,7 |

840 |

1657,7 |

737,5 |

235,9 |

1050 |

2023,4 |

885 |

249,9 |

1260 |

2394,9 |

1180 |

261,5 |

1680 |

3121,5 |

1475 |

268,9 |

2100 |

3843,9 |

2212,5 |

284,6 |

3150 |

5647,1 |

2950 |

293,6 |

4200 |

7443,6 |

3687,5 |

301,9 |

5250 |

9239,4 |

4425 |

306,8 |

6300 |

11031,8 |

5900 |

320,0 |

8400 |

14620,0 |

7375 |

323,3 |

10500 |

18198,3 |

8850 |

336,5 |

12600 |

21786,5 |

Рисунок 5.7 – Зависимость суммарного магнитного напряжения

от магнитного потока в изделии

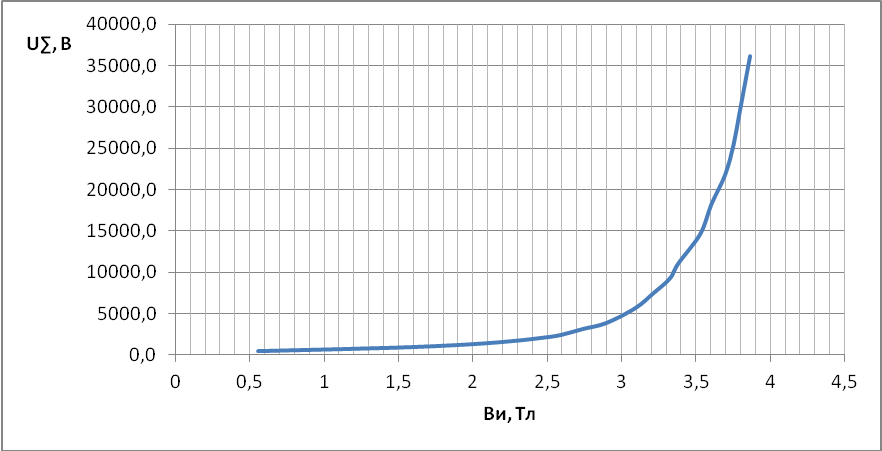

Затем строим аналогичную зависимость U = f(Ви), (рисунок 7.9.),где Ви = =Ф*и/Sи

![]() Тл

Тл

Таблица 5.5 – Данные для построения зависимости U = f(Ви)

Ви , Тл |

UΣ, В |

0,557 |

440,0 |

1,505 |

875,8 |

1,988 |

1277,1 |

2,267 |

1657,7 |

2,453 |

2023,4 |

2,592 |

2394,9 |

2,741 |

3121,5 |

2,899 |

3843,9 |

Рисунок 5.8 – Зависимость суммарного магнитного напряжения

в магнитопроводе от индукции в изделии

По значению оптимальной индукции Вопт=1,27 в контролируемом сечении, найденному по кривой намагничивания материала изделия, определяем U1 = 1120 В, рисунок 5.8.

С учетом коэффициента заполнения Кз = 0,4 и площади S окна, занимаемого всеми витками катушки в сечении, перпендикулярном осям витков (S ≈ 80 % площади окна Ss, образованного П-образным сердечником и намагничиваемым изделием, Ss = L (h – d + δ)=0,22∙ (0,1 – 0,05 + 0,000207)=0,011 м2), находим число витков w1 обмоточного провода, задаваясь различными его диаметрами (d = 0,5…3,5 мм)

,

(10)

,

(10)

Число витков w1 обмоточного провода диаметром d =0,5 равно

.

.

По известным намагничивающей силе U1 и числу витков w1 определяем величину тока в катушке

![]() ,

(11)

,

(11)

тогда получим

![]() A.

A.

Расчет выполняется для случая контроля плоских изделий и не учитывает растекание магнитного потока в изделии. Должно также выполняться ограничение по плотности тока: j 12 А/мм2 (см. таблицу 7.8).

Определим электрическое сопротивление обмотки R и потребляемую мощность P

![]() ,

(12)

,

(12)

![]() ,

(13)

,

(13)

где lср – средняя длина витка провода в катушке,

lср = 2(c + d);

lср = 2∙(0,025 + 0,05)=0,15 м;

– удельное электрическое сопротивление.

Ом;

Ом;

![]() Вт.

Вт.

Остальные

значения

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() запишем в таблицу

7.8.

запишем в таблицу

7.8.

Таблица 5.6 – Значения , , , при различных диаметрах обмоточного

провода

d, м |

w1 |

I1, А |

j, А/мм^2 |

R, Ом |

P, Вт |

0,001 |

5628,3231 |

0,710691259 |

0,000625 |

18,3 |

9,234 |

0,0015 |

2501,4769 |

1,599055333 |

0,000625 |

3,61 |

9,234 |

0,002 |

1407,0808 |

2,842765036 |

0,000625 |

1,14 |

9,234 |

0,0025 |

900,53169 |

4,441820369 |

0,000625 |

0,47 |

9,234 |

0,003 |

625,36923 |

6,396221332 |

0,000625 |

0,23 |

9,234 |

0,0035 |

459,45494 |

8,705967923 |

0,000625 |

18,3 |

9,234 |

0,001 |

5628,3231 |

0,710691259 |

0,000625 |

3,61 |

9,234 |

Поскольку потребляемые мощности одинаковы P=9,234 Вт, то диаметр провода выбираем, исходя из приемлемого числа витков катушки.

Принимаем d = 2мм с числом витков w1=1407.

Для расчета габаритных размеров катушки рассчитаем количество витков в одном слое (без учета толщины изоляции провода):

![]() ,

(14)

,

(14)

где d – диаметр провода,

L – расстояние между полюсами электромагнита.

![]() ;

;

Тогда количество слоев в катушке (без учета изоляции):

![]() ,

(15)

,

(15)

Высоту катушки рассчитаем как произведение количества слоев на диаметр провода:

![]() ,

(16)

,

(16)

![]() ;

;

![]()

Т.к.

рассчетная высота катушки

![]() -d,

то размер катушки удовлетворяет размерам

сердечника магнитопровода.

-d,

то размер катушки удовлетворяет размерам

сердечника магнитопровода.