- •1. Объект и предмет психологии

- •2. Закономерности и принципы цпп

- •3. Охарактеризуйте формы организации обучения. В схеме представьте классификацию уроков.

- •4. Основные категории педагогики

- •5. Концепция личностно-деятельностного подхода в обучении.

- •6. Опишите, через какие формы можно развить у старшеклассников интерес к будущей профессиональной деятельности

- •7. Особенности высшей нервной деятельности

- •8. Основные принципы воспитания

- •9. Опишите, как эффективно распланировать и организовать свой труд учителю

- •10. Современный урок. Типология и структура уроков

- •11. Особенности характера личности

- •12. Охарактеризовать ведущую деятельность в младшем школьном возрасте и показать, как организовать урок учителю

- •13. Объект, предмет педагогики

- •14. Сущность целостного педагогического процесса. Его структурные компоненты.

- •15. Опишите, какие психические особенности нужно учитывать при построении учебного материала.

- •16. Объект и предмет педагогики.

- •17. Сущность и основные этапы формирования мировоззрения.

- •18. Охарактеризуйте классификацию типов высшей нервной деятельности и.П.Павлова.

- •19. Психологические особенности темпераментов.

- •20. Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках иностранного языка.

- •21. Разработайте план воспитательного мероприятия с использованием видов и форм воспитания.

- •22. Задачи и функции педагогики.

- •23. Диагностика воспитанности.

- •24. Дайте характеристику формам и методам обучения в школе и покажите их взаимосвязь в обучении.

- •25.Принципы и критерии отбора содержания общего образования.

- •26. Факторы формирования и развития личности

- •27. Опишите формы и методы работы классного руководителя с учащимися

- •28. Понятие о дидактике как теории обучения и образования

- •29. Психология общения и межличностные отношения

- •30. Эссе «Эволюция психики человека»

- •31. Сущностная характеристика личности

- •32. Взаимодействие и взаимосвязь учителя к детскому коллективу в педагогическом процессе

- •33. Составить классификационную модель методов психологии

- •37. Подготовка учителя к уроку.

- •38. Сущность эмоций и чувств. Классификация эмоций и чувств.

- •39. Предложите пути развития коммуникативной компетентности учителя.

- •40. Средства обучения на уроках иностранного языка.

- •41.Психологические особенности представителей различных темпераментов.

- •42. Разработайте план урока иностранного языка для детей младшего дошкольного возраста.

- •43. Характеристика принципов обучения

- •44.Психологические особенности учащихся старших классов

- •46. Сущность методов воспитания и их классификация.

- •47. Формирование личности в воспитательном процессе.

- •48. Составить глоссарий с детальной расшифровкой всех понятий психических познавательных процессов.

- •49. Организация учебной деятельности на уроке.

- •50. Система методов и форм воспитания.

- •52. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования.

- •53. Формы и методы воспитания.

- •54. Составьте таблицу с указанием связи мышления и речи.

- •55. Закономерности и принципы воспитания.

- •56. Психологические особенности обучения учащихся начальных классов.

- •57. Составить таблицу с указанием «Соотношения темперамента и характера».

- •58. Современные технологии обучения иностранному языку.

- •59.Основные функции психики.

- •60. Составить таблицу связи мышления и эмоций.

- •61.Этапы развития психологии.

- •62.Критерии оценки воспитательного процесса

- •63. Составить схему с указанием предмета и задач психологической науки и практики.

- •64. Функции обучения.

- •65.Характеристика закономерностей воспитания.

- •66. Опишите ваш вариант применения на практике методов «Музыкальной терапии».

- •67. Основные этапы педагогического процесса.

- •68. Психологическая коррекция личности учащегося в процессе обучения и воспитания.

- •69. Опишите формы и методы проверки и оценки результатов обучения и воспитания.

- •70. Компоненты и этапы педагогического процесса.

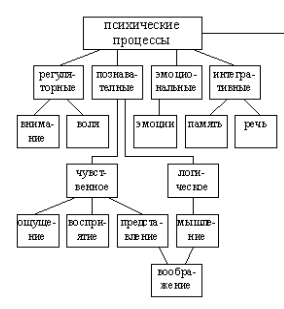

- •72. Составить классификационную модель познавательных процессов.

- •73. Нестандартные уроки. Интегрированные уроки.

- •74. Проблема сознания в психологии.

- •75. Приведите пример иллюзии восприятия

72. Составить классификационную модель познавательных процессов.

73. Нестандартные уроки. Интегрированные уроки.

Нестандартный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру. Учителями разработано много методических приемов, новшеств, новаторских подходов к проведению различных форм занятий. По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков:

1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п. 2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия. 3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, откровение, урок-блок, урок-«дублер» начинает действовать». 4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, «живая газета», устный журнал. 5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-подарок от Хоттабыча. 6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, ученый Совет. 7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: КВН, «следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков». 8. Интегрированные уроки. 9. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (защита оценки), урок-консультация, защита читательского формуляра, телеурок без телевидения. Методической основой интегрированного подхода к обучению являются формирование знаний об окружающем мире и его закономерностей в целом, а также установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении основ.

74. Проблема сознания в психологии.

Изучение сознания в психологии всегда сталкивалось с большими трудностями. Основные трудности, возникающие при изучении сознания, связаны с тем, что:

-все психические явления предстают перед человеком в той степени, в которой он их осознает. Поэтому сознание в психологии рассматривалось либо как "бескачественное" условие существования психики, либо отождествлялось с какой-либо психической функцией;

-сознание, в отличие от психических функций, не локализовано не только в пространстве, но и во времени, что затрудняет его изучение в рамках существующих психологических направлений.

Само понятие "сознание" долгое время не имело точного определения. Так, В.М.Бехтеревым за основу определения сознания было взято отличие сознательных психических процессов от бессознательных. Он понимал под сознанием ту субъективную окраску, которой сопровождаются многие из наших психических процессов.

Деятельностный подход к изучению сознания представлен в работах А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. А.Н. Леонтьев, подвергая критике учение Л.С. Выготского о сознании, видит ошибочность его теории в том, что сознание не было понято Л.С. Выготским как предмет деятельности человека. Суть сознания, по А.Н. Леонтьеву, составляют психические образы продукта как цели. С точки зрения С.Л. Рубинштейна, сознание есть специфическая форма отражения объективной действительности, появляющаяся в процессе общественной практики, трудовой деятельности, формирования речи. Подобная позиция наблюдается в работах А.Г. Спиркина, по мнению которого сознание направлено на отражение и преобразование действительности. Если сознание, по А.Г. Спиркину (1972), есть "субъективное условие ориентировки человека в окружающем мире", то самосознание является условием ориентировки человека в своей личности.

Вопрос самосознания личности широко рассматривался в работах Л.С. Выготского, И.И. Чесноковой, О.В. Гордеевой и др. Говоря о связи сознания и самосознания, И.И. Чеснокова называет самосознание тем же сознанием, только с другой направленностью.

О связи языка и сознания пишет В.Ф. Петренко в работе "Основы психосемантики"(1997). Сознание он трактует как высшую форму психического отражения, присущую человеку как общественно-историческому существу, выступающую как "сложная система, способная к развитию и саморазвитию, несущая в своих структурах присвоенный субъектом общественный опыт, моделирующая мир и преобразующая его в деятельности". Возможность использовать речь для общения с другими людьми ведет к формированию внутреннего диалога с самим собой, что М.М. Бахтин называет основой сознания. Слово становится особой формой отражения действительности. В системной организации человеческого сознания А.Н. Леонтьев выделяет следующие образующие: значение;. личностный смысл; чувственная ткань.

Такое представление о системной организации сознания было пересмотрено Ф.Е.Василюком, который обнаружил его неполному и дополнил перечень составляющих структуру сознания еще двумя образующими: предмет и знак.

Таким образом, установлено, что сознание: высший уровень психического отражения и саморегуляции; присуще только человеку как общественно-историческому существу; формируется в процессе общения, опосредствуется речью; направлено на преобразование действительности; связано с самосознанием, ориентированным на внутренний мир субъекта.