- •14. Диагностика психических процессов

- •3. Представления и воображения.

- •15.Концептуальные основы поведения человека: формально-динамические свойства индивидуальности. Схема поведенческого акта.

- •16. Методика диагностики формально-динамических свойств индивидуальности человека (офдси)

- •Психомоторная сфера

- •Интеллектуальная сфера

- •Коммуникативная сфера

- •Классификация проективных методик.

- •1. Иерархия отношений.

ВОПРОС-1 Общетеоретические основы психодиагностики.

Психодиагностика – наука о конструировании методов оценки, измерения, классификации психологических и психофизиологических особенностей людей, а также об использовании этих методов в практической деятельности. (Акимова М. К.)

(Гуревич К. М. – психологическая дисциплина, разрабатывающая методы выявления и изучения индивидуально-психологических и индивидуально-психофизиологических особенностей человека.)

Основные понятия психодиагностики.

Психометрия (душа + мера; понятие введено в 18 в. Христианом Вольфом) – а) область психологии, связанная с теорией и практикой измерения психологических явлений; б) область ПД, связанная с теорией и практикой измерения в психологии; выступает как методологическая дисциплина, обосновывающая требования к измерительным психодиагностическим методам.

Диагноз (распознавание, определение) – а) определение существа и особенностей болезни на основе всестороннего исследования; б) научное описание основных признаков, характеризующих что-либо.

Диагноз психологический – результат исследования, направленный на выявление сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза развития и разработки рекомендаций (Бурлачук Л. Ф.);

Предмет ПД – установление индивидуально-психологических различий в норме и патологии.

Задачи ПД:

-диагностика;

-оценка актуального состояния;

-причины обнаруженного проявления и их место в структуре личности;

-прогноз развития выявленного проявления (на практике – прогноз разбивается на отдельные периоды и используется длительное повторное наблюдение);

-разработка рекомендаций.

Уровни диагностики (диагноза).

Симптоматический (или эмпирический) – констатация симптомов (симптом – признак, совпадение) или особенностей, на основании которых строятся выводы (не является собственно научным, так как симптом никогда автоматически не приводит к диагнозу).

Этиологический диагноз (вторая ступень) – установление симптомов и причин их возникновения.

Типологический диагноз (высший уровень) – определение места и значения полученных данных в целостной, динамической картине личности ( с учётом сложной структуры личности).

Функции психологической диагностики: (Акимова М. К.).

-научная – научно-исследовательская область ПД; включает деятельность по конструированию психодиагностических методик.

Психодиагностические методики – это специфические психологические средства, предназначенные для измерения и оценки индивидуально-психологических особенностей людей.

-практическая функция реализуется психологами-практиками и включает следующие виды деятельности: измерение, анализ, оценка индивидуальных особенностей человека или выявление различий между группами людей, объединённых по какому-либо признаку. Совокупность этих видов деятельности называется постановкой диагноза, это во-первых; во-вторых, эти виды деятельности осуществляются ради решения определённых прикладных задач.

Сферы применения психодиагностических методов и методик:

- образование и воспитание; решение практических задач, таких как: контроль за интеллектуальным и личностным развитием учащихся; оценка школьной зрелости; выявление причин неуспеваемости; отбор в школы и классы с углублённым изучением определённых предметов; решение проблем трудных детей (с отклоняющимся поведением, конфликтных, агрессивных и пр); профессиональная ориентация и др.

- медицина (в психиатрических и неврологических клиниках); задачи: уточнение или постановка диагноза заболевания; оценка эффективности терапии; для целей трудовой, воинской и судебной экспертизы;

- психологическое консультирование; задачи: помощь индивиду;

- трудовая деятельность; задачи: помощь в выборе сферы труда;

- судебно-психологическая экспертиза; задачи: обеспечить качество судопроизводства, соблюдение прав и охраняемых законом интересов граждан;

- армия, милиция, спорт, коммерческие структуры.

ВОПРОС-2 Классификация методов исследования, используемых в психодиагностике: организационные, эмпирические, методы обработки и интерпретации результатов исследования.

Метод - Способ познания изучаемой реальности, который позволяет решить задачи и достичь цели поисковой деятельности, представляет собой метод научного познания действительности.

Организационные методы:

- Сравнительный метод (метод «поперечного среза») заключается в одновременном обследовании и сопоставлении отдельных людей или различных групп людей по какому-либо признаку (признакам). Пример: выделяют группы людей (студенты, рабочие, предприниматели), сходные по возрасту, полу, и исследуют уровень тревожности, используя одни и те же методики, затем результаты сопоставляют между собой.

- Лонгитюдный метод (метод «продольного среза») заключается в многократных обследованиях одних и тех же людей (групп) на протяжении длительного интервала времени.

- Метод исследования отдельного случая. Данный метод используется для интенсивного изучения одного человека с целью сбора значительного количества информации о нем.

- Комплексный метод – это способ изучения, при котором в диагностике участвуют представители различных научных направлений, специальностей, профессий, фирм.

Эмпирические методы:

- Наблюдение – изучение явления без изменения условий при которых оно совершается.

Выделяют:

-прямое и косвенное

-непосредственное и опосредованное

-полевое и лабораторное

-включенное и невключенное

-открытое и скрытое

-целенаправленное и случайное

-сплошное и выборочное

-структурированное и произвольное

- Самонаблюдение - объективное наблюдение за собой, своим поведением и особенностями. - Эксперимент – это целенаправленное и продуманное создание искусственной ситуации, в которой изучаемое свойство выделяется, проявляется и оценивается лучше всего. Особенностью эксперимента является активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий для выявления психодиагностического факта.

Выделяют:

- естественный (полевой) эксперимент организуется и проводится в обычных жизненных условиях.

- лабораторный эксперимент – это экспериментальное исследование, перенесенное в искусственные условия в целях снижения влияния дополнительных переменных, влияющих на его ход и результаты.

- Анализ результатов деятельности – это количественно-качественный анализ документальных и материальных источников, позволяющих изучить продукты человеческой деятельности.

- Моделирование как метод применяется в том случае, когда исследование интересующего явления путем простого наблюдения, опроса, теста или эксперимента затруднено или невозможно в силу сложности или труднодоступности.

- Биографические методы — способы исследования, диагностики, коррекции и проектирования жизненного пути личности.

Психодиагностические методы:

- Опрос – это метод сбора первичной информации посредством вопросов, обращенных к индивиду или определенной группе людей.

Выделяют:

-устный

-письменный

-свободный

-стандартизированный

- Анкета – опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в нем правилам.

- Беседа – диалог между двумя людьми, в ходе которого один человек выявляет психологические особенности другого.

-Интервью – это проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера с опрашиваемым (клиентом).

Выделяют:

-свободное

-стандартизированное

- Метод фокус-групп – это глубокое групповое интервью.

- Тесты являются специализированными методами психодиагностического обследования, применяя которые можно получить количественную и/или качественную характеристику изучаемого явления.

Выделяют:

-тест –опросник

-тест- задание

-проетивные тесты

- Социометрия– метод исследования межличностных отношений в группе с целью определения структуры взаимоотношений и психологической совместимости.

- Социограмма – это графический способ анализа взаимоотношений в группе с помощью специальных знаков.

Методы обработки данных:

- Качественный анализ – осознанный поиск особых приемов и методов фиксирования и анализа качественных сторон изучаемых явлений.

- Количественные методы – это совокупность приемов, процедур и методов описания, преобразования и получения нового знания, формализованного на основе достижений и методов современного математико-статистического анализа, вычислительной техники.

-Качественно-количественный анализ. Качественный анализ, как правило, используется вместе и при взаимном дополнении с количественными методами. Нередко бывает сложно идентифицировать метод как качественный или количественный. К таким методам относится социометрия, контент-анализ.

- Контент-анализ (от англ. content – содержание и analysis – анализ) – качественно-количественный метод изучения содержания социальной и психологической информации.

ВОПРОС-3 Характеристика формализованных методов психодиагностики.

Метод - Способ познания изучаемой реальности, который позволяет решить зада¬чи и достичь цели поисковой деятельности, представляет собой метод научного познания действительности.

Тестирование (средство тест)

Тесты (англ. test — испытание, проверка, проба) — это стандартизированные и обычно краткие и ограниченные во времени испытания, предназначенные для установления количественных и качественных индивидуально-психологических различий между людьми.

Могут быть тесты в чистом виде (тест-интеллекта, креативности, рисуночные и т.д.), а также в виде личностных опросников (методика ИТО, ДМО, ОтеЦ и др.)

Проетивные методы - совокупность методик, направленных на исследование личности и разработанных в рамках проективного диагностического подхода.

1) конститутивные — структурирование, оформление стимулов, придание им смысла (напр. Роршаха тест(тест цветных пятен), тест Сонди – диагностика восьми факторов влечений, );

2) конструктивные — создание из оформленных деталей осмысленного целого (напр. Мира тест);

3) интерпретативные — истолкование какого-либо события, ситуации (напр. Тематической апперцепции тест(апперцепция – влияния опыта человека на восприятие актуальной действительности));

4) катартические — осуществление игровой деятельности в специально организованных условиях (напр. Психодрама импровизированное театральное представление, в котором обследуемый играет роль самого себя или воображаемое лицо);

5) экспрессивные — рисование на свободную или заданную тему ( напр. «Дом—дерево—человек» тест);

6) импрессивные — предпочтение одних стимулов (как наиболее желательных) другим (напр. Люшера цвета выбора тест);

7) аддитивные — завершение предложения, рассказа, истории ( напр. «Завершения предложения»)

Аппаратные методы: ( первую очередь диагностируется психофизические состояния личности и связанные с ним особенности психических процессов)

ВОПРОС-4 Характеристика неформализованных методов психодиагностики.

Метод - Способ познания изучаемой реальности, который позволяет решить зада¬чи и достичь цели поисковой деятельности, представляет собой метод научного познания действительности.

Наблюдение – изучение явления без изменения условий при которых оно совершается.

Социометрия– метод исследования межличностных отношений в группе с целью определения структуры взаимоотношений и психологической совместимости.

Анализ продуктов деятельности - метод психологического исследования, в котором исследователь анализирует дневниковые записи, архивные материалы, производственные документы, продукты трудовой или учебной деятельности и т. п.

Биографические методы — способы исследования, диагностики, коррекции и проектирования жизненного пути личности.

Опрос – это метод сбора первичной информации посредством вопросов, обращенных к индивиду или определенной группе людей.

- Беседа – диалог между двумя людьми, в ходе которого один человек выявляет психологические особенности другого.

-Интервью – это проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера с опрашиваемым

- Анкета – опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в нем правилам.

ВОПРОС-5 Психометрические критерии научности психодиагностических методик.

Стандартизация – это единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста.

Реализуется в двух направлениях:

Выработке (определенных) единых требований к процедуре эксперимента; (инструкция, стимульный лист) (тесты интеллекта, креативности и внимания выполняются в ограниченное время, особенность методики проведения рисуночных тестов)

- единообразие сообщения инструкции;

- отсутствие преимущества кого-либо;

- отсутствие дополнительных пояснений;

- проведение в одно время в сходных условиях;

- одинаковые временные ограничения для всех;

- другая специфичность для определённых методик.

Определении единых критериев оценки результатов диагностических испытаний (характерезуется наличием ключа для обработки результатов исследования, количнственной и качественной интерпритацией результатов исследования; во-многих методиках сырые баллы переводятся в стандартные)

Надёжность – относительное постоянство, устойчивость, согласованность результатов теста при первичном и повторном его применении на одних и тех же испытуемых.

Виды надёжности.

Надёжность самого измерительного инструмента. (методики)

2. Стабильность изучаемого признака – исследование через определённый промежуток времени, что зависит от возраста испытуемых и измеряемого признака.

3. Константность, т. е. относительная независимость результатов от личности экспериментатора

Валидность –позволяет диагностировать метолика и насколько хорошо она это делает.

Валидность – комплексная характеристика, которая включает сведения а) пригодна ли методика для измерения того, для чего она создана, б) какова её действенность, эффективность, практическая полезность.

Виды валидности.

1. Теоретическая валидность – относится к самой методике, т. е. необходимо доказать, что методика измеряет то свойство, которое необходимо.

2. Прагматическая валидность – относится к методике как измерительному инструменту, т. е. насколько методика (инструмент) эффективна и действенна.

Виды валидности по учебнику Дружинина В. И.:

1. Очевидная валидность – у испытуемого складывается впечатление, что он измеряет то, что нужно измерять.

2. Конкретная валидность – корреляция с другими методиками измеряющие те же признаки.

3. Прогностическая валидность – результаты методики должны коррелироваться с отдалёнными во времени внешними критериями (например: а) педагогически запущенные дети – что будет в будущем; б) уровень интеллекта – прогноз дальнейшего развития и др.).

4. Содержательная валидность – относится к тестам достижений, т.е. тестовые задания и в целом тесты различных уровней должны соответствовать содержанию обучения и уровню усвоения ЗУН.

5. Конструктивная валидность – предполагает полное описание измеряемой переменной, выдвижение системы гипотез о связях с другими переменными, эмпирическое подтверждение или неподтверждение гипотезы.

Достоверность – предполагает устойчивость измерительной процедуры и исключение фальсификации (подделки), для чего в методику вводятся шкалы лжи, аггравации, коррекции, а также супервопросы (поведение – предпочтение).

Репрезентативность предполагает, что методика предназначена для определенной возрастной группы с определенными способностями (пол, возраст, образования, профессия, социально-культурная среда и др.)

ВОПРОС – 6. Понятия норм в психолого-педагогическом исследовании (статистическая, социально-психологическая, функциональная, идеальная, типологическая).

1. Статистическая норма – тот уровень психолого-социального развития человека, который соответствует средним качественно-количественным показателям, полученным при обследовании представленной группой людей того же возрастного диапазона, пола, культуры и т. п.

С. н., представляет собой определённую область значений развития какого-либо качества (физических, психологических показателей, уровня интеллекта и т. п.), находящуюся около среднего арифметического (χ) в пределах стандартного квадратичного отклонения (±σ) ситуации, когда распределение всех значений данного признака признано нормативным.

Попадание в этот диапазон значений означает, что уровень развития данного признака (группы признаков) соответствует не мене чем 68 % лиц данной возрастной, половой, интеллектуальной и прочим категориям группы и считается соответствующим средней статистической норме.

2. Социально-психологический норматив используется в качестве точки отсчёта, независимый от результатов испытания как объективно заданный норматив.

Социально-психологический норматив – система требований, которые общество предъявляет к психологическому и личностному развитию каждого из его членов. Социально-психологический норматив является идеальной моделью требований социальной общности к личности. Требования – это правила, нормы, предписания. Они присутствуют в образовательных программах, профессиональных и квалификационных характеристиках, общественном мнении педагогов, родителей. Нормативы историчны, но меняются вместе с развитием общества. Время их существования зависит от отнесённости к той или иной сфере психологического с одной стороны, и от темпов развития общества – с другой стороны.

3. Функциональная норма – индивидуальная норма развития, которая является отправной точкой и одновременно целью коррекционно-развивающей работы с человеком, независимо от характера имеющихся у него особенностей. О функциональной норме можно говорить в тех случаях, когда в процессе развития, обучения (как самостоятельного, так и в результате специальной помощи) наблюдается сбалансированное взаимоотношение личности и социума, при котором удовлетворяются основные потребности личности и личность удовлетворена требованиями социума.

4. Идеальная норма – оптимальное развитие личности, реализуемое в оптимальных социокультурных условиях. Имеет исключительно теоретическое значение. Идеальная норма не может служить критерием оценки реально протекающих процессов или состояний психики, но позволяет вычленить объективные закономерности психического развития, необходимые и достаточные условия для обеспечения успешности их формирования.

5. Типологический норматив – определяет наиболее частотные (качественные и количественные) характеристики и особенности ребёнка, отражающие специфические (типологические) варианты развития.

ВОПРОС-7 Понятие тестовых норм в психодиагностике.

Тестовая норма - это средние показатели по данному тесту, то есть показатели, которые представляют большую совокупность людей, с которыми можно сравнить показатели конкретного индивида, оценивая уровень его психологического развития. Распределение результатов исследования по кривой нормального распределения позволило разработать тестовые шкалы, которые позволили упорядочить результаты исследования и подтвердить эти результаты исследованию. На сегодняшний день в стандартизированных психологических методиках используются 3 шкалы: - шкала Т баллов. Используется в тестах смил и ММРI - iq шкала ( шкала интеллекта) используется при обработке материалов всех тестов интеллекта - стены ( стандартных десятка) методика ШСС, ОТеЦ, методика Кеттелла. По этой тестовой шкале нормой считается от 4 до 7 баллов, низкий уровень 1-3 балла, повышенный от 8- 10 Кривая нормального распределения из тетради; шкалы

ВОПРОС-8. Профессионально-этические нормы психодиагностической деятельности в образовательном учреждении. Сегодня уровень профессионализма психолога определяется не только его теоретическими знаниями, методологической и методической подготовкой, но и способностью строить свою деятельность с учетом этических норм. I.Обязанности и права психолога Руководствоваться в своей деятельности этическими принципами и правилами и законом «не навреди». II.Организация деятельности психолога Испытуемый- условное обозначение консультируемого или облучаемого, или третируемого, или больного, или отбираемого, или аттестируемого, или исследуемого в интересах науки человека. В качестве результатов исследования психолога выступает теоретический, методический, экспериментальный материал, зафиксированный в форме отчетных документов принятого образца, полно, достоверно и объективно отображающий испытуемого с точки зрения задач заказчика. Результаты исследования, будучи сознательно или непреднамеренно преданы гласности, приобретают характер самостоятельного компонента психологической деятельности, позитивные и негативные последствия которой должны быть предусмотрены и регламентированы. Ш. Содержание принципов и правил работы психолога. Принцип ненанесения ущерба испытуемому требует от психолога такой организации своей работы, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили испытуемому вреда его здоровью, состоянию, или социальному положению. - Правило взаимоуважения психолога и испытуемого. Психолог исходит из уважения личного достоинства, прав, свобод, провозглашенных и гарантированных Конституцией РФ. Работа с испытуемым допускается только после получения согласия испытуемого в ней участвовать, после извещения его о цели исследования, о применяемых методах и способах использования полученной информации.

- Правило взвешенности сведений психологического характера, передаваемых заказчику психологом. В форме конкретных рекомендаций, которые не позволяют и не располагают к их домысливанию, рассмотрению личности испытуемого вне тех задач, которые были поставлены перед психологом. Принцип конфиденциальности деятельности психолога означает, что материал, полученный психологом в процессе его работы с испытуемым на основе доверительных отношений, не подлежит сознательному или случайному разглашению вне согласованных условий и должен быть представлен таким образом, чтобы он не мог скомпрометировать ни испытуемого, ни заказчика, ни психолога, ни психологическую науку. - Правило кодирования сведений психологического характера. Психолог обязан на всех материалах психологического характера, начиная от протоколов и кончая итоговым отчетом, указывать не фамилии, имена, отчества испытуемых, а присвоенный им код, состоящий из некоторого числа цифр и букв. - Правило контролируемого хранения сведений психологического характера. Психолог должен предварительно согласовать с заказчиком список лиц, получающих доступ к материалам, характеризующим испытуемого, место и условия их хранения, цели их использования и сроки уничтожения. - Правило корректного использования сведений психологического характера. Психолог должен достичь соглашения с заказчиком об исключении случайного или преднамеренного сообщения испытуемому результатов его исследования, которые могут его травмировать, и создать условия для выполнения этого соглашения. >Принцип осведомленного согласия требует, чтобы психолог, заказчик и испытуемый были извещены об этических принципах и правилах психологической деятельности, целях, средствах и предполагаемых результатах психологической деятельности и принимали в ней добровольное участие.

- Правило безопасности для испытуемого применяемых методик. Психолог применяет только такие методики исследования, которые не являются опасными для здоровья, состояния испытуемого, не представляют его в результатах исследования в ложном, искаженном свете, не дают сведений о тех его психологических свойствах и особенностях, которые не имеют отношения к конкретным, согласованным задачам психологического исследования. - Правило предупреждения неправильных действий заказчика относительно испытуемого. Психолог формулирует свои рекомендации, организует хранение, использование и публикацию результатов исследования таким образом, чтобы исключить их применение вне тех задач, которые были согласованы между психологом и заказчиком и которые могли бы ухудшить положение испытуемого. Психолог информирует испытуемого о характере передаваемой заказчику информации и делает это только после получения согласия испытуемого. >Принцип компетентности психолога требует от психолога браться за решение только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен и для решения которых владеет практическими методами работы. - Правило сотрудничества психолога и заказчика. - Правило профессионального общения психолога и испытуемого. Психолог должен владеть методами психодиагностической беседы, наблюдения, психолого-педагогического воздействия на таком уровне, который позволял бы, с одной стороны, максимально эффективно решать поставленную задачу, а с другой - поддерживать у испытуемого чувство симпатии и доверия, удовлетворения от общения с психологом. - Правило обоснованности результатов исследования психолога. Психолог формулирует результаты исследования в терминах им понятиях, принятых в психологической науке, подтверждая свои выводы предъявлением первичных материалов исследования, их математико-статистической обработкой и положительным заключением компетентных коллег. >Принцип беспристрастности психолога не допускает предвзятого отношения к испытуемому. - Правило адекватности методик, применяемых психологом. - Правило научности результатов исследования психолога. Психолог должен применять методы обработки и интерпретации данных, получившие научное признание и не зависящие от его научных пристрастий, общественных увлечений, личных симпатий к испытуемым определенного типа, социального положения, профессиональной деятельности.

ВОПРОС – 9

ТЕОРИЯ ВЕДУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ личности (Собчик Л. Н.)

«Ведущая тенденция» — это дефиниция, которая включает в себя и 1)условия формирования определенного личностного свойства, 2)и само свойство, и 3)предрасположенность к тому состоянию, которое может развиться под влиянием средовых воздействий как продолжение данного свойства. К примеру, повышенная тревожность как конституциональное свойство ведет к формированию повышенного уровня тревожности как индивидуально-личностной черты и легко перерастает в состояние тревоги при неблагоприятной ситуации. Рациональное воспитание (или правильно подобранная психотерапия) может способство¬вать усилению контроля над тревожностью, успешному овладению ситуацией. Напротив, неадекватные методы социального воздействия могут эту тревож¬ность усиливать, что затрудняет адаптацию личности к сложным условиям.

С точки зрения автора основными компонентами структуры личности являются:

1. эмоциональная сфера

Эмоции представляют собой индивидуальный стиль переживания, субъек¬тивную чувствительность к явлениям окружающей жизни, проявляющуюся как фоном настроения, так и интенсивностью выражения чувств.

2. Сила и направленность мотивации.

Под мотивацией в рамках теории ведущих тенденций подразумевается побудительная сила, лежащая в основе устремлений и действий индивида. У лиц сильного, гиперстеничес-кого склада преобладает направленность на достижение успеха, на самореали¬зацию и удовлетворение эгоистических потребностей. У лиц слабого, гипосте-нического склада ведущей является мотивация избегания неуспеха, ухода от конфликта с окружением, эгоистические тенденции в большей степени сдер¬живаются, подавляются установками на соответствие ожиданиям социально¬го окружения. У эмотивных, тревожно-экстравертных личностей превалирует мотивация, направленная на эмоциональную вовлеченность, на общение в тех кругах, где возможна самодемонстрация. У личностей ригидного склада моти¬вация ориентирована на отстаивание собственной позиции и сохранение сво¬их социоэкономических интересов.

3. Индивидуальный стиль когнитивной деятельности.

Когнитивный стиль определяется типом восприятия, переработки и воспро¬изведения информации, который находится в тесной зависимости от ведущих индивидуально-типологических тенденций.

4. Индивидуальный стиль межличностного поведения также находится в прямой зависимости от типа реагирования, в основе которого лежат все те же ведущие тенденции. Тревожные интроверты отличаются потребностью в сохранении теплых отношений с небольшим, но особо значимым окружением, зависимой от лидирующей личности позицией в группе. Ригидные (интровертно-инди-видуалистичные и педантичные) личности проявляются трудно корригируе¬мым субъективизмом, который приводит или к конфликту с окружением, или к уходу от контактов. Эмотивные личности отличаются выраженной вовлечен¬ностью в межличностные отношения при заметном стремлении найти у груп¬пы признание, занять значимую социальную позицию. Спонтанные (экстра-вертно-активные) личности стремятся к независимости и лидированию, проявляют высокую предприимчивость в деловых отношениях.

В совокупности все эти категории — мотивация, эмоциональные особен¬ности, тип мышления и стиль межличностного поведения — составляют ин¬дивидуально-типологическую базу, на которой в процессе взаимодействия с окружающей средой и формируется личность.

Выделить понятие личность лишь как отражение социальных аспектов су¬ществования человека, выбросив все, кроме интериоризированных в процессе деятельности социальных ценностей, значит лишить личность индивидуаль¬ного стиля, приравнять ее к социально желательной модели, обезличить. Поэтому «личность» следует понимать как целостное образование.

Личность — это открытая внешнему опыту саморегулирующаяся система, в которой на всех уровнях развития и формирования самосознания проявляется ведущая тенденция, придающая индивидуальную окраску таким структурным компонентам, как мотивационная направленность, эмоциональная сфера, стиль мышления и способ общения с окружающими.

Ведущая (преобладаю¬щая) индивидуально-личностная тенденция пронизывает все уровни и этапы формирования личности — от индивидуально-типологической предиспозиции через черты характера к сформированной личности. Она определяет и тесно связанный с конституцией человека темперамент, и индивидуальный стиль мотивационной, познавательной, эмоциональной и коммуникативной сферы, и основные аспекты социальной направленности, связанные с избирательным влечением индивида к одним сферам общения и ценностям и интуитивным отталкиванием от других.

Научные теории как основа теорий ведущих тенденций личности:

1. Типология личности по Гиппократу, Павлову о ведущем типе высшей нервной деятельности

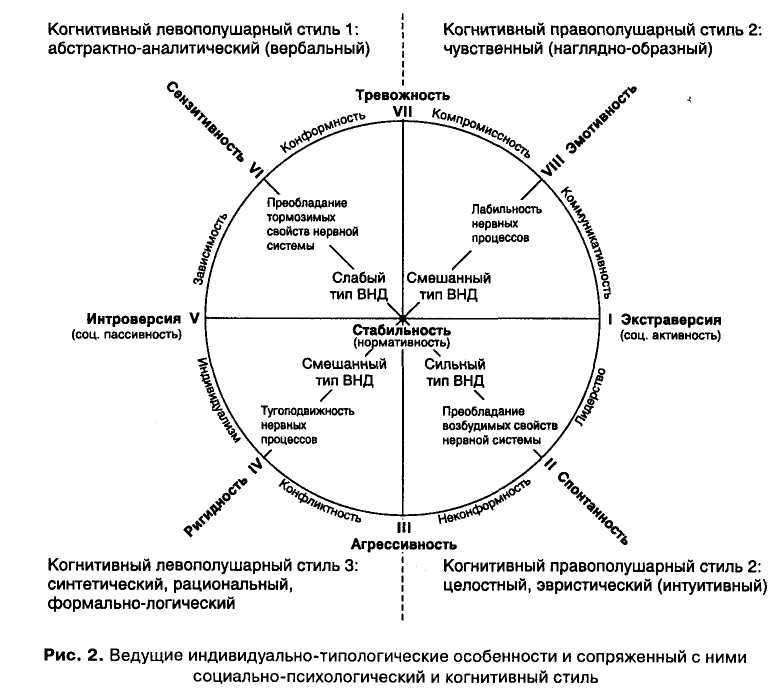

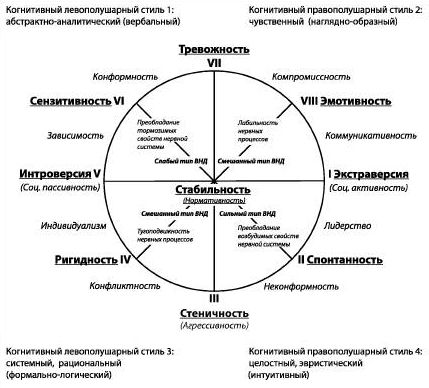

2. Типология индивидуальных свойств человека Айзенка. Представлена в виде ОРТОГОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ(МХФС-ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, С ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО УГЛА)

Закон симметрии свойств: каждому базовому свойству для осуществения гармонии и равновесия соответствует свойство противоположного знака, то есть каждой ведущей тенденции соответствует анти-тенденция.

ВОПРОС-10

Психодиагностика типов высшей нервной деятельности и их характеристика

Первые дошедшие да нас упоминания о наиболее общих типах человеческого темперамента связаны с именем Гиппократа. Темперамент по Гиппократу – это смесь разных жизненных соков в разной пропорции. Развитие его идеё позволило Галену выделить четыре типа характеров: сангвинистичесикй(активный жизнелюбивый) маланхолический(пессимистичный, впечатлительный и ранимый), холеристический (неустойчивый, порывистый, ранимый), флегматический (спокойный, медлительный).

Русский физиолог, академик Павлов изучавший закономерности взаимодействия высшей нервной деятельности со всем организмом, также придерживался гиппократовской типологии. Связывая психические процессы с жизнедеятельностью биологического субстрата могза, он экспериментально выделил четыре типа высшей нервной деятельности. Павлов доказал, что основной высшей нервной деятельности человека служит сложное взаимодействие двух активных процессов – возбуждение и торможение нервных клеток. Эти процессы имеют характеристики: уравновешенность, силу и подвижность их протекания. В зависимости от конкретных сочетаний этих трёх характеристик Павлов выделил 4 типа ВНД, которые проявляются у человека как темперамент его личности: сангвинистический, холерестический, флегматический, меланхолический.

Уже с первых дней существования ребёнка можно говорить о темпераменте, который проявляется темпом психических процессов, их эмоциональной окраской и обращённость активности преимущественно на окружение или внутрь самого себя.

Характер же формируется в процессе взаимодействия человека с окр.средой.

Чтобы определить тип темперамента можно использовать Тест на определение типа темперамента(автор-Обзоров)

Цель: исследование доминирующего или доминирующих типов темперамента.

4 анкеты по 20 вопрос, на которые требуется ответить да или нет.

Краткая качественная характеристика типов темперамента:

Сангвинистический – сильный, уравновешенный, подвижный тип высшей нервной деятельности.

Внешние проявления: Как правило, у людей с таким типом темперамента плавная и уверенная походка, движения легкие и быстрые. Сангвиника легко отличить по хорошей осанке и выразительным жестам. Мимика и жестикуляция богатая и естественная, а речь громкая и отчетливая. В минусы сангвиническому темпераменту можно записать то, что люди этого типа быстро отвлекаются от дел или эмоций, если внешние раздражители долгое время не меняются. Как только притупляется новизна ощущений, сангвиники становятся вялыми и безразличными.

Протекания психических процессов:

1. протекают быстро, поспешно, поэтому и решения принимаются поспешно, не задумываясь о последствиях.

2. стремиться к частой смене впечатлений

3. чувства легко переходят от неудовольствия к удовольствию и наоборот, несущественный факт может рассердить.

Процесс общения:

1. Доброжелателен, необидчив

2. Легко идёт на контакт

3. Хорошо владеет собой.

Холеристический – сильный, неуравновешенный, подвижный тип ВНД.

Внешние проявления:

Характерные черты есть и у холериков черты: у людей этого типа торопливая, часто сбивчивая речь, яркая и выразительная мимика. Холерикам сложно усидеть на одном месте, они часто вскакивают или меняют позы, много и резко жестикулируют. В их неровной походке есть что-то вызывающее.

Протекание психических процессов:

1. протекают быстро, поэтому над решением долго не задумываются

2. Стремиться к частой смене впечатлений

3. Предрасположен к вспыльчивости, раздражительности. Не умеет сдерживать себя, контролировать свои эмоции, т.е в поведении не уравновешен.

Процесс общения:

1. в процессе общения мнителен и обидчив, но обида быстро проходит

2. легко идёт на контакт

3. в поведении неуравновешен, особенно в конфликтной ситуации.

Флегматический – сильный, уравновешенный, малоподвижный тип ВНД

Флегматики движутся тяжело и обстоятельно, походка у них часто ленивая, неторопливая. Сидя, они могут подолгу сохранять одну и ту же позу. Жестикуляция и мимика скупая, прочитать что-то по их лицу невозможно. Речь неторопливая, они неразговорчивы, не любят праздной болтовни.

Протекание психических процессов:

1. протекают медленно, много времени требуется на обдумывание решения, решения принимаются правильные.

2. выдержан, терпелив, хорошее самообладание

3. эмоции проявляет слабо

Процесс общения:

1. в меру общителен

2. контакт затруднён

3. в поведении уравновешен

Меланхолический – слабый, неуравновешенный, малоподвижный тип ВНД.

Внешние проявления:

У людей этого типа темперамента сдержанная, хотя и быстрая походка. Они погружены в свои мысли, поэтому могут задумываться и замедлять шаг. Жесты у них скупые, но резкие из-за испытываемой ими неловкости в обществе незнакомых людей. Речь медлительная, часто с запинками, ее скорость неравномерна.

Протекание психических процессов:

1. протекают очень медленно, поэтому нерешительны и пассивный, долго колеблются, прежде чем принять решение

2. замкнут, застенчив

3. эмоционально легко раним, глубоко переживает даже незначительное событие, но всё внутри себя

Процесс общения:

1. малообщителен, подозрителен, доброжелателен, отзывчив, робок, избегает конфликтов.

2. контакт затруднён

3. настроение грустное, лирическое. В поведение уравновешен.

ВОПРОС-11

Цель: исследование индивидуально-типологических и социально-психологических свойств личности.

Методика представляет собой инструмент исследования индивидуально-типологических свойств личности. В ее основе заложена теория ведущих тенденций. Опросник отличается от большинства других малым количеством и простотой включенных в него утверждений, не вызывающих настороженности со стороны испытуемых, а также наличием шкал достоверности (Ложь и Аггравация), позволяющих судить о надежности полученных результатов. Графическое изображение соотношений индивидуально-типологических свойств позволяет также понять судить о преобладающих степень компенсированности выплеснувшихся за границу нормы тенденций, трансформировавшихся в дезадаптивные проявления в виде клинических симптомов.

Занесенные на регистрационный лист ИТО ответы испытуемого легко обрабатываются с помощью специального ключа-шаблона, после чего выявляются количественные оценки степени выраженности каждого индивидуально-типологического и социально-психологического качества.

Методика позволяет выявить такие индивидуально-типологические свойства личности как: экстраверсия, спонтанность, агрессивность, ригидность, интроверсия, сензитивность, тревожность, эмотивность, а также: лидерство, неконформность, конфликтность, индивидуализм, зависимость, конформность, компромиссность, коммуникативность.

Типология индивидуально-личностных свойств, разработанная автором (Собчик Л. Н.) в русле теории ведущих тенденций, в принципе не противоречит воззрениям многих отечественных и зарубежных психологов, но приводит типологические варианты к более строгой категориальной форме и систематизирует их по принципу полярности.

В первую очередь реакции на внешние воздействия делятся на:

а) реакции, силы которых направлены вовне (наступательность, активное отстаивание своей позиции, противодействие, обвинение во всем окружающих, наиболее резкий способ реагирования — агрессия в отношении других);

б) реакции, преимущественно направленные на себя, внутрь личности (отступление, готовность отказаться от реализации своих намерений, склонность к самообвинению, наиболее резкая форма реагирования — суицид, аутоагрессия).

Далее, типология конституционально заданных свойств, продолжаясь благодаря ведущим тенденциям в психологических особенностях, может быть представлена схемой, в которой ортогональные признаки интроверсии — экстраверсии дополнены противопоставляемыми друг другу тревожностью — агрессивностью, ригидностью — лабильностью и сензитивностью — спонтанностью.

Тревожность — это такое психофизиологическое свойство, которое сродни локатору и всегда носит предупреждающий характер, сигнализируя об опасности. Под опасностью следует подразумевать и реальную опасность жизни, и изменения в окружающей среде или во внутренней организации человека, а также иные явления, нарушающие привычный стереотип. Это состояние страха перед опасностью или чувство неопределенности требует предостерегающих или охранительных действий, которые выливаются в блокировку активности, в ограничительное поведение или бегство от опасности, то есть формы поведения, имеющие аналог в животном мире в виде мимикрии, замирания, мнимой смерти.

Высокие показатели по шкале Тревожности выявляют тип личности с повышенной тревожностью, и свидетельствуют о преобладании таких черт характера, как нерешительность, выраженное чувство ответственности, внутренняя потребность в соответствии требованиям окружения — преподавателей, родителей, класса, мнительность, боязливость, склонность к необоснованным страхам.

Агрессивность как индивидуально-личностное свойство корнями уходит в полярный тревожности тип реагирования и проявляется характеристиками сильного «Я», противопоставляющего влиянию среды, ее морали и превратностям судьбы собственные установки и наступательно,сть.

Повышенные результаты по шкале Агрессивности (стеничности) — 4-5 баллов, напротив, говорит о выраженной уверенности в себе, стремлении к самоутверждению, двигательной активности и самостоятельности при низкой подчиняемое™, а при избыточно высоких баллах (6 баллов) указывают на избыточную активность, импульсивое поведение при низкой подчиняемости, небрежность в выполнении заданий, склонность к прогулам и агрессивным поступкам, вплоть до явных злобных хулиганских действий.

Сензитивность тесно связана с повышенной и тонко дифференцированной чувствительностью человека в отношении различных нюансов средового воздействия, с реакцией на эмоциональную теплоту или холодность психологического микроклимата — как стрелка барометра, реагирующая на изменение температуры и давление атмосферы. Эта индивидуально-типологическая характеристика формирует зависимый паттерн характера и включена в структуру слабого типа реагирования, для которого характерна выраженная зависимость от зоны аффилнации.

Шкала Сензитивности выделяется у ребят с выраженной впечатлительностью, чрезвычайно ранимых, обидчивых, склонных при неудачах давать депрессивные реакции. У них выражено стремление преувеличивать свою вину в случившемся. По отношению к одноклассникам они занимают ведомую позицию, не стремятся к лидерству, уютнее чувствуют себя под прикрытием более сильной личности в классе, нередко ищут поддержки у преподавателей и родителей. В учебе ответственны и исполнительны, сверхтревожно реагируют экзаменационную ситуацию, сверхболезненно относятся с низким оценкам. Они тяжело переживают грубость, неверность, обиды.

Напротив, спонтанность — это свойство, проявляющееся высокой поисковой активностью, напористостью и завоевательностью самопредъявления сильного «Я».

Высокие показатели шкалы Спонтанности характерны для ребят с выраженной раскованностью, склонностью к свободному самоутверждению, стремящихся к лидированию или, по крайней мере, к независимости. Это самые непослушные дети, нарушающие все правила и общепринятые нормы поведения, скорее из духа противоречия, чем со зла. Все запретное их притягивает.

Интроверсия представляет собой типологическое свойство, проявляющееся внешней пассивностью при высокой интрапсихической активности и отражает стремление индивида к уходу в себя, в мир своего «Я», который субъективно воспринимается как более значимый по сравнению с окружающей реальностью. При отсутствии хоть небольшой компенсации за счет противоположного свойства — экстраверсии крайняя степень выраженности интро-версии проявляется аутичностью.

Напротив, ребята с выраженной шкалой Интроверсии отличаются молчаливостью, замкнутостью, отгороженностью. Они очень избирательны в выборе друзей, зато постоянны в своих привязанностях. Вдумчивы при изучении тех предметов, которые оцениваются ими как любимые. Материал ими усваивается лучше, когда они в одиночестве.

Экстраверсия — противоположное интроверсии свойство, связанное с высокой внешней реактивностью и низкой интрапсихической активностью, отражающее обращенность индивида к реальной атрибутике окружающего мира. Без адекватного баланса, который придает умеренная интровертированность, избыточная экстраверсия проявляется неразборчивой и поверхностной общительностью.

Высокие оценки по шкале Экстраверсии соответствуют избыточной общительности, кроторая мешает целенаправленности действий, повышенной отвле-каемости, болтливости, при избыточном количестве друзей и знакомых контакты остаются поверхностными, неглубокими (много знакомых — мало настоящих друзей). В обучении лучше усваивают материал в игровом, диалоговом режиме, чем по учебникам. Они шаловливы, смешливы, однако достаточно реалистичны и предприимчивы. Могут соврать, чтобы выйти из трудного положения, прихвастнуть, чтобы повысить свою значимость в глазах окружающих.

Эмотивность — индивидуально-типологическое свойство, в основе которого лежит повышенная лабильность нервных процессов, проявляющаяся изменчивостью эмоционального настроя и активности в сильной зависимости от референтной группы, однако с тенденцией к более стеничной самореализации, чем это характерно для сензитивных и тревожных личностей. Личности данного типа не только подвержены влиянию среды, но и сами оказывают сильное воздействие на эмоциональное состояние окружающих. Таким образом, здесь речь идет о смешанном типе реагирования, в котором свойства слабости и силы сочетаются вместе.

Шкала Лабильности при высоких показателях отражает выраженную эмоциональную неустойчивость (лабильность, подвижность). Это дети, у которых настроение легко меняется — от избыточной веселости, болтливости, смешливости до резко пониженного настроения со слезами, с бурными реакциями огорчения, сопровождающимися вегетативными проявлениями — покраснение лица, головные и другие боли, учащение пульса, повышение температуры, обмороки, судорожные подергивания, тошнота и рвота. Это весьма впечатлительные дети с богатым воображением, со склонностью к фантазированию.

Ригидность также представляет собой смешанный тип реагирования, который лежит на рубеже между субъективизмом и пассивностью интроверсии, с одной стороны, и самоутверждающейся наступательностью агрессивности — с другой. В противовес эмотивности ригидность базируется на тугоподвижно-сти нервных процессов: индивида сперва трудно сдвинуть с места, спровоцировать на действия, вызвать реакцию, но потом уже его не остановить, не укротить.

Высокие показателя по шкале Ригидности характерны для ребят с выраженным упорством (если это касается достижения цели) и упрямством (если это проявляется в отстаивании своей точки зрения). Им чрезвычайно важен собственный статус: как с позиций главенства, власти, так и с точки зрения материального благополучия. Они чрезвычайно ревнивы к чужой славе и богатству, ревнивы в дружбе и любви, агрессивны в отстаивании своих прав. Такой тип личности часто встречается у хороших спортсменов, особенно в индивидуальных (не командных) и борцовых видах спорта. Из них также вырастают дисциплинированные и отважные воины. Из наук им лучше даются точные, конкретные знания. Они чужды поэзии и сентиментальности, а в драках проявляют жесткость, агрессивность.

Умеренно выраженные и взаимно уравновешенные, все типологические свойства присутствуют в сложном конструкте индивидуально-личностной структуры. Дисбаланс в ту или иную сторону (в зависимости от степени выраженности преобладающей тенденции) проявляется соответствующей акцентуацией характера или дезадаптацией по соответствующему типу реагирования. Избыточно выраженные полярные свойства выявляют внутреннюю напряженность, связанную с одновременной задействованностью разнонаправленных тенденций и, как правило, характерны для лиц с проблемами психосоматического круга.

ВОПРОС – 12.

Исследование индивидуально типологических и соц-псих качеств личности Собчик л.н.

Цель: исследование индивидуально типологических и социально-психологических свойств личности.

Методика представляет собой инструмент исследования индивидуально-типологических свойств личности. В ее основе заложена теория ведущих тенденций. Опросник отличается от большинства других малым количеством и простотой включенных в него утверждений, не вызывающих настороженности со стороны испытуемых, а также наличием шкал достоверности (Ложь и Аггравация), позволяющих судить о надежности полученных результатов. Графическое изображение соотношений индивидуально-типологических свойств позволяет также понять судить о преобладающих степень компенсированности выплеснувшихся за границу нормы тенденций, трансформировавшихся в дезадаптивные проявления в виде клинических симптомов.

Занесенные на регистрационный лист ИТО ответы испытуемого легко обрабатываются с помощью специального ключа-шаблона, после чего выявляются количественные оценки степени выраженности каждого индивидуально-типологического и социально-психологического качества.

Методика позволяет выявить такие индивидуально-типологические свойства личности как: экстраверсия, спонтанность, агрессивность, ригидность, интроверсия, сензитивность, тревожность, эмотивность, а также такие социально-психологические качаства личности как: лидерство, неконформность, конфликтность, индивидуализм, зависимость, конформность, компромиссность, коммуникативность.

Синтез двух ведущих тенденций - индивидуально-типологических свойств личности формируют социально-психологические свойства личности.

Конформность проявляется на стыке таких ведущих тенденций как тревожность и сензитивность: конформность как стиль поведения базируется на типологических свойствах неуверенности в себе и избыточной ориентированности на общепринятые нормы поведения.

Повышенная тревожность в сочетании с эмоциональной неустойчивостью в эксперименте показали высокую корреляцию с таким социально-психологическим свойством как компромиссность (одновременное стремление к самоутверждению и к избеганию конфликта с референтной группой).

Зависимость как стиль взаимодействия с микросоциумом оказалась тесно связанной с такими типологическими свойствами, как интроверсия (склонность к уходу в мир идеалов, застенчивость, замкнутость) и сензитивность (чувствительность и ранимость в отношении средовых воздействий с выраженной потребностью в глубокой и постоянной привязанности и в защите со стороны более сильной личности); эти тенденции создают почву для поведения, направленного на избегание конфликта и поиск щадящей социальной ниши.

Лидерство как свойство, проявляющееся в норме самостоятельностью в принятии решений, предприимчивостью и стремлением быть ведущим, а не ведомым, формируется сочетанием умеренно выраженной спонтанности и агрессивности (как продолжение высокой активности). Однако при высоких показателях (8-9 баллов) отражает самоуверенность и неумение соблюдать субординацию по отношению к старшим по должности или по возрасту лицам или даже самовлюбленность и манию величия.

На стыке таких свойств, как эмотивность и экстраверсия, проявляется коммуникативность. Этому способствуют демонстративность и поиски признания неустойчивой личности в сочетании с высокой социальной активностью экстраверта.

В то же время следует подчеркнуть, что социальная пассивность, базирующаяся на интроверсии, здесь рассматривается как свойство неоднозначное: имеется в виду менее выраженная реактивность внешних проявлений чувств при одновременно более богатой интрапсихической активности, что проявляется как высокая рефлексивность (чувствительность к внешним воздействиям), напряженная внутриличностная работа по самосовершенствованию, склонность к мечтам и фантазированию.

Напротив, социальная активность рассматривается как склонность к широким контактам, разговорчивость и двигательная раскрепощенность в сочетании со сниженной склонностью к самосовершенствованию и тенденцией к самонаблюдению.

Индивидуализм формируется сочетанием интроверсии с ригидностью и характеризуемся устойчивостью собственного, временами достаточно самобытного и субъективного мнения.

Сочетание ригидности с агрессивностью выражается в конфликтном и неконформном стиле поведения. Если конформность в норме проявляется как хранительница традиций и устоев общества, то неконформность — тенденция к отвержению общепринятых канонов и устаревших догм, спутница радикализма и прогресса, которая при низком уровне развития или при патологии ведет к антисоциальным формам поведения.

ВОПРОС – 13

Методика диагностики акцентуаций черт характера К. Леонгарда - Н. Шмишека.

Термин акцентуации личности предложил немецкий учёный Леонгард, под ним понимается как чрезмерное усиление отдельных черт личности.

Акцентуация личности не есть патология, но она приводит к уязвимости личности под воздействием определённых психогенных факторов, при хорошей или даже повышенной стойкости при воздействии других.

Акцентуация таким образом представляет собой крайний вариант нормы, граничащий с паталогией. Оформляясь к подростковому возрасту большинство акцентуаций сглаживаются, компенсируются. Акцентуированные личности в целом имеют большие потенциальные возможности для развития, самоактуализации, высоких социальных достижений. И лишь в сложных психогенных ситуациях, под влиянием неблагоприятных факторов, длительно воздействующих на слабое звено характера, акцентуации могут стать почвой для острых аффективных реакций, неврозов, условием формирования психопатии.

Психологическая диагностика типов и степени выраженности акцентуации важна для возможных рекомендаций по коррекции механизмов реагирования человека на конфликтные ситуации, для организации режима работы, выбора увлечений, выработки стратегий семейного воспитания. На основе диагностических данных, в определённой мере, можно прогнозировать совместимость людей в малой группе, особенности межличностных отношений и продуктивность взаимодействия.

Цель: изучение типов и степени выраженности акцентуаций черт характера.

Методика включает текст опросника, бланк ответов, ключ для количественной обработки результатов исследования, количественную и качественную интерпретацию. Предлагаемый вариант методики дополнен шкалой лжи (по Н. Шмишеку), обеспечивающей достоверность результатов исследования. Данная методика рассчитана на людей в возрасте от 14 лет и старше, без ограничений по образовательным, социальным и профессиональным признакам.

Карл Леонгард выделил 10 типов акцентуации. По своему происхождению они имеют разную локализацию.

К темпераменту, как природному образованию, Леонгардом были отнесены типы:

гипертимный — желание деятельности, погоня за переживаниями, оптимизм, ориентированность на удачу;

дистимический — заторможенность, подчеркивание этических сторон, переживания и опасения, ориентированность на неудачи;

аффективно-лабильный (циклотимный) — взаимная компенсация черт, ориентированность на различные эталоны;

аффективно-экзальтированный — воодушевление, возвышенные чувства, возведение эмоций в культ;

тревожный — боязливость, робость, покорность;

эмотивный — мягкосердечие, боязливость, сострадание.

К характеру, как социально обусловленному образованию, он отнёс типы:

демонстративный — самоуверенность, тщеславие, хвастовство, ложь, лесть, ориентированность на собственное Я как на эталон;

педантичный — нерешительность, совестливость, ипохондрия, боязнь несоответствия Я идеалам;

застревающий — подозрительность, обидчивость, тщеславие, переход от подъема к отчаянию;

возбудимый — вспыльчивость, тяжеловесность, педантизм, ориентированность на инстинкты.

По мнению К. Леонгарда, акцентуации личности прежде всего проявляются в общении с другими людьми. Поэтому, оценивая стили общения, можно выделить определенные типы акцентуаций. В классификацию, предложенную Леонгардом, входят следующие типы:

1. Гипертимный тип. Заметной особенностью гипертимного типа личности является постоянное пребывание в приподнятом настроении, даже при отсутствии каких-либо внешних причин для этого. Для гипертимов характерны общительность, повышенная словоохотливость. Они смотрят на жизнь оптимистически, не теряя этого качества и при возникновении препятствий. Они трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность.

2. Застревающий тип. Главными особенностями этого типа является умеренная общительность, склонность к нравоучениям, длительность эмоциональных переживаний. Он стремится добиться высоких показателей в любом деле, за которое берется, предъявляет повышенные требования к себе; особо чувствителен к социальной справедливости, вместе с тем обидчив, подозрителен, мстителен; ревнив, предъявляет непомерные требования к близким и к подчиненным на работе.

3. Эмотивный тип. Главной особенностью эмотивной личности: доброта, сострадательность, обостренное чувство долга, исполнительность, чрезмерная чувствительность. Эти люди предпочитают общение в узком круге избранных, с которыми устанавливаются хорошие контакты, которых они понимают «с полуслова». Редко сами вступают в конфликты, играя в них пассивную роль.

4. Педантичный тип. Хорошо заметными внешними проявлениями этого типа являются повышенная аккуратность и тяга к порядку, нерешительность и осторожность, добросовестность и серьезность, формализм и занудливость. Прежде чем что-либо сделать, долго и тщательно все обдумывают

5. Тревожный тип. Главной особенностью тревожной личности является повышенная тревожность по поводу возможных неудач, беспокойство за свою судьбу и судьбу своих близких. При этом объективных поводов к такому беспокойству, как правило нет или они незначительны. Людям с акцентуацией данного типа свойственны: низкая контактность, робость, неуверенность в себе.

6. Дистимический тип. Дистимическая личность – антипод гипертимной. Дистимитики обычно сконцентрированы на мрачных, печальных сторонах. Обычно эти люди по натуре домоседы, серьезны. Активность, а тем более гиперактивность им совершенно не свойственны. Они высоко ценят тех, кто с ними дружит, и готовы им подчиняться. Они располагают следующими чертами личности, привлекательными для партнеров по общению: добросовестностью и обостренным чувством справедливости. Есть у них и отталкивающие черты. Это пассивность и замедленность мышления, неповоротливость и индивидуализм.

7. Циклотимный тип. Ему свойственны довольно частые периодические смены настроения, в результате чего также часто меняется манера общения с окружающими людьми. В период повышенного настроения такие люди являются общительными, а в период подавленного – замкнутыми.

8. Демонстративный тип. Центральной особенностью демонстративной личности является потребность и постоянное стремление произвести впечатление, быть в центре. Это проявляется в тщеславном, часто нарочитом поведении, в частности в таких чертах, как самовосхваление, восприятие и преподнесение себя как центрального персонажа любой ситуации

9. Возбудимый тип. Особенностью возбудимой личности является выраженная импульсивность поведения. В области социального взаимодействия для представителей этого типа характерна крайне низкая терпимость, что может расцениваться и как отсутствие терпимости вообще.

10. Экзальтированный тип. Главной чертой экзальтированной личности является бурная, экзальтированная реакция на происходящее. Они легко приходят в восторг от радостных событий и в отчаяние от печальных. Их отличает крайняя впечатлительность по поводу любого события или факта. Они альтруистичны, имеют чувство сострадания, проявляют яркость и искренность чувств. Их отталкивающие черты: паникерство, подверженность сиюминутным настроениям.

11. Экстравертированный тип. Такие люди отличаются высокой контактностью, они словоохотливы до болтливости, открыты для любой информации, редко вступают в конфликты с окружающими и обычно играют в них пассивную роль. В общении с друзьями, на работе и в семье они часто уступают лидерство другим, предпочитают подчиняться и находятся в тени.

12. Интровертированный тип. Его, в отличие от предыдущего, отличает очень низкая контактность, оторванность от реальности и склонность к философствованию. Такие люди любят одиночество; вступают в конфликты с окружающими только при попытках бесцеремонного вмешательства в их личную жизнь. Такие люди на все имеют свою точку зрения, которая может оказаться ошибочной, резко отличаться от мнения других людей, и тем не менее они продолжают ее отстаивать, несмотря ни на что.

14. Диагностика психических процессов

+24 вопрос(восприятие, мышление, память, внимание)

1. Ощущение - отражение свойств объектов окружающего мира и внутренних состояний организма, возникающие у человека при их непосредственном воздействии на его органы чувств. Физиологической основой ощущений является нервный процесс, стимулируемый действием того или иного раздражителя на адекватный анализатор.

Различные виды ощущений характеризуются рядом общих свойств, таких как качество, интенсивность, продолжительность.

Способность иметь ощущения называется чувствительностью. Различают абсолютную и дифференциальную чувствительность.

Экспериментатор может установить минимальную интенсивность любого раздражителя, при действии которого появляется минимальное ощущение- абсолютный порог чувствительности (Фехнер). Чем ниже порог, тем выше чувствительность. Нижний абсолютный порог- величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение.

Верхний абсолютный порог чувствительности- равен максимальной силе раздражителя, при которой еще продолжают возникать адекватные раздражители.

Посредством органов чувств человек может не только констатировать наличие того или иного раздражителя, но и различать раздражители по их качеству и силе. Минимальное различие между двумя интенсивностями раздражителя называется разностным порогом чувствительности. Величины как абсолютных, так и разностных порогов чувствительности зависят от условий их измерения. Важнейший фактор, определяющий величину абсолютного порога чувствительности- уровень адаптации органа чувств к внешним условиям.

Методы: (Фехнер)

Абсолютные пороги чувствительности- метод минимальных изменений

Разностные пороги чувствительности- метод минимальных изменений (метод границ)

2.Восприятие- как и ощущение, относится к процессам непосредственного отражения действительности. Восприятие-отражение предметов и явлений объективной действительности как результат их непосредственного воздействия на органы чувств. В ходе этого воздействия у субъекта формируются целостные образы вещей и событий. Восприятие отражает предмет в целом, в совокупности его свойств. Восприятия имеют ряд особенностей и свойств: предметность, целостность, структурность, осмысленность, избирательность.

Различают следующие виды восприятия: вкусовые, обонятельные, осязательные, слуховые, зрительные.

Для диагностики объема восприятия используется метод кратковременных экспозиций. Джевонс использовал тарелку, расположенную в центре черного подноса, на которую он бросал горсть бобов. При этом оставалось их неопределенное количество. Испытуемый должен был назвать количество бобов в тарелке, не пересчитывая их.

Методы: измерение объема восприятия, исследование индивидуальных особенностей восприятия.

3. Представления и воображения.

Представление, или вторичный образ- процесс мысленного воссоздания образов предметов и явлений, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств человека. Представления полимодальны, т.е. включают в себя визуальные, тактильные, слуховые и прочие составляющие. Представления считаются образами памяти в том случае, если в образе воспроизводится прежде воспринятое и если отношение образа к прошлому опыту субъектом осознается.

По ведущему анализатору различают:

зрительные (образ человека, пейзажа);

слуховые (воспроизведение музыкальной мелодии);

обонятельные (представление какого-то характерного запаха — например, парфюмерного);

вкусовые (представления о вкусе пище — сладком, горьком и пр.)

тактильные (представление о гладкости, мягкости предмета);

температурные (представление о холоде и тепле).

Воображе́ние — способность сознания создавать образы, представления, идеи.

Воображение является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства практических действий. Оно во многом помогает ему в тех случаях жизни, когда практические действия или невозможны, или затруднены, или просто нецелесообразны.

По степени целенаправленности:

активное (произвольное) — включает воссоздающее и творческое воображение;

пассивное (непроизвольное) — включает непреднамеренное и непредсказуемое воображение.

Репродуктивное воображение (воссоздание действительности такой какая она есть)

Продуктивное (творческое) воображение (с новизной образов)

2 группы методов: субъективные (метод саморанжирования- оценка яркости-четкости представлений), объективные- метод квадрата букв.

4. Память- одна из психических функций и видов умственной деятельности, предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию. Способность длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма и многократно использовать её в сфере сознания для организации последующей деятельности.

По характеру психической активности, преобладающей в деятельности, память делят на двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую. Различают зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный и вкусовой типы памяти.

По характеру целей деятельности выделяют память непроизвольную и произвольную.

По времени закрепления и сохранения материала: кратковременную и долговременную.

Диагностика памяти сводится к тому, что испытуемый усваивает материал, а затем, спустя определенное время, воспроизводит усвоенное.

Для исследования памяти используют специальную аппаратуру. Также широко применяются и безаппаратурные методики при строгом соблюдении условий эксперимента.

Методы: измерение объема кратковременной памяти (Джекобс)

5. Внимание- направленность и сосредоточенность психической деятельности человека.

При этом под направленностью понимается избирательный характер активности, а под сосредоточенностью углубление в данную деятельность.

Внимание: на непроизвольное (если направленность и сосредоточенность непроизвольны), произвольное (если направленность и сосредоточенность внимания связаны с сознательно поставленной целью) и послепроизвольное (сознательное выполнение задачи сопровождается поглощением личности данной деятельностью и не требует волевых усилий).

К числу основных характеристик внимания относят объем, избирательность, устойчивость, концентрацию, распределение и переключение.

Методы:

Измерение устойчивости и концентрации внимания, исследование переключаемости внимания (с помощью таблиц)

6.Мышление- высшая ступень человеческого познания, процесс отражения в мозге окружающего реального мира.

Под влиянием экспериментальных исследований мышление рассматривается как процесс обобщенного и опосредованного отражения действительности при обязательном участии языка (речи).

Начальным моментом мышления является проблемная ситуация, в которой субъект ориентируется и выбирает задачи, наиболее близкие и нужные ему. Для решения задач и достижения цели субъект мыслительной деятельностью должен найти наиболее подходящие способы, правила, средства. Это-первая фаза решения задачи. Она заканчивается появлением чувства понимания- внезапное озарение, догадка. Вторая фаза мыслительного процесса связана с исполнительным действием, когда субъект использует найденные средства для конкретного решения и проверяет ценность выдвинутых гипотез.

Виды мышления: наглядно-образное, наглядно-действенное, словесно-логическое.

Основные формы мышлении- анализ, синтез, сравнение, умозаключение, классификация, суждение, обобщение.

Основные качества мышления: самостоятельность, глубина, гибкость, широта, критичность, быстрота.

Психодиагностика индивидуальных особенностей мышления направлена на выяснение особенностей мотивационной сферы субъектов - силы и характеров мотивов, целенаправленности на близкие и дальние цели.

Методы:

Изучение особенностей наглядно-действенного мышления при решении задач сложения фигур из спичек, определение особенностей понятийного мышления с помощью методики исключения лишнего.