- •Билет 1.

- •Классификация жилых зданий

- •2) Особенности проектирования жилых домов усадебного и секционного типов.

- •2. Исторически жилой дом имел предшественников: естественная

- •2. Основные структурные элементы квартирных домов — жилые ячейки — квартиры, проектируемые исходя из условий заселения их одной семьей.

- •2. Функциональное зонирование, схемы группировки помещений

- •2. Основными задачами построения градостроительной композиции являются:

- •Методы оценки шумового фона.

- •Ступенчатая система бытового обслуживания.

2. Функциональное зонирование, схемы группировки помещений

Все функции общественного здания можно подразделить на «доминирующие» и «сопутствующие»

Все функциональные процессы в общественном здании вне зависимости от его доминирующей функции можно разделить на общие, специфические, вспомогательные.

Функциональное зонирование — разбивка сооружения на зоны из однородных групп помещений, исходя из общности их функции. Функциональные блоки — общие по функции группы помещений.

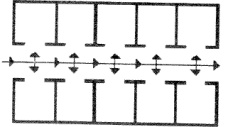

Различают следующие типы функционального зонирования:

- горизонтальное функциональное зонирование — все функциональные блоки расположены в одном уровне и связаны между собой горизонтальными коммуникациями;

- вертикальное функциональное зонирование - все функциональные блоки расположены в разных уровнях и связаны между собой вертикальными коммуникациями.

- горизонтально-вертикальное функциональное зонирование строится на сочетании двух приведенных выше типов и является на практике наиболее распространенным.

Основная задача функционального зонирования - выявление взаимосвязей между помещениями (или группами помещений) при сохранении их четкого разграничения. Эта задача решается при помощи определенной группировки помещений. При этом можно выявить следующие основные схемы группировки помещений, оказывающие определяющее влияние на организацию внутреннего пространства общественного здания:

Ячейковая схема группировки помещений состоит из частей, в которых функциональные процессы проходят обособленно в самостоятельно функционирующих пространственных ячейках, имеющих общую коммуникацию, связывающую их с внешней средой.

![]()

Коридорная схема группировки помещений складывается из небольших ячеек, вмещающих части единого функционального процесса и связанных общей линейной коммуникацией — коридором.

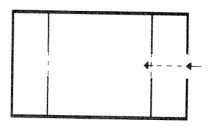

Анфиладная схема группировки помещений представляет собой ряд помещений, расположенных друг за другом и объединенных между собой сквозным проходом.

![]()

Зальная схема группировки помещений основана на организации единого пространства для функций, требующих больших нерасчлененных площадей.

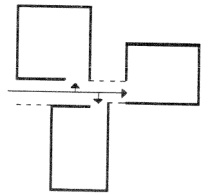

Атриумная схема группировки помещений представляет собой ряд помещений, расположенных вокруг закрытого внутреннего двора — атриума — и выходящих в него.

Павильонная схема группировки помещений построена на распределении помещений или их групп в отдельных объемах — павильонах, связанных между собой единым композиционным решением.

В случае сочетания и совместного использования указанных схем создаются комбинированные схемы: коридорно-кольцевая, анфиладно-кольцевая и т.п.

Приведенные выше схемы группировки помещений являются основой для формирования различных композиционных схем общественного здания.

Планировочные элементы зданий.

Каждое общественное здание состоит из следующих структурных узлов:

- входная группа помещений: тамбуры, вестибюли, гардеробные;

- группа основных помещений: залы различного назначения, аудитории, классы;

- группа подсобных и вспомогательных помещений :гардеробные персонала, хоз. кладовые, комнаты уборочного инвентаря, санитарные блоки, душевые;

- группа технических помещений: котельные, вентиляционные, камеры, насосные, водомерные узлы, машинные помещения лифтов:

- горизонтальные коммуникации: коридоры, галереи, фойе, холлы, назначение которых связать все перечисленные выше группы помещений в единый каркас;

- вертикальные коммуникации: лестницы, пандусы, лифты, эскалаторы.

Билет 9

1) Основные требования к качеству гражданских зданий (микроклимат помещений, звуковой и зрительный комфорт, комфортность, износ зданий).

2) Коммуникационные связи общественных зданий (горизонтальные коммуникации).

1. На сегодняшний день жилище (квартиру, дом) рассматривают как части системы “человек - среда обитания”. В качестве основы для оценки жилья используют его физико- строительные и архитектурно-пространственные особенности, но главное - человеческие критерии. Здание - это антропогенная система, созданная человеком для защиты от непогоды и врагов, а также для определенного вида деятельности. Капитальность: - долговечность (ремонтопригодность, работоспособность, физический и моральный износ, срок службы здания); - огнестойкость (степень пассивной защиты помещений, степень огнестойкости конструкций, степень возгораемости помещений, планировка помещений и пути эвакуации). Гигиена: - звуковой комфорт в помещениях звукоизоляционных свойств ограждающих помещение конструкций, уровень шума в помещении); - зрительный комфорт в помещениях (зрительная изоляция и обзор из окон; естественное и искусственное освещение); - экологическая чистота внутренней среды (инсоляция помещений; биологическое влияние оборудования здания); - тепловлажностный режим помещения (относительная влажность воздуха, температура воздуха в помещении и на поверхности ограждений. С точки зрения гигиены в помещениях с постоянным пребыванием людей необходимо обеспечивать наиболее благоприятный для его здоровья микроклимат, который характеризуется тепло влажностным режимом, чистым воздухом, зрительным и звуковым комфортом. Параметры среды подбираются в зависимости от конкретных условий с учетом функционального состояния людей (для отдыха, работы и т.д.). Тепло влажностный режим характеризуется температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха, а также перепадом температур у внутренней поверхности ограждений здания. Эти параметры среды должны быть такими, чтобы человек не ощущал дискомфорта. Чистота воздушной среды зависит как от процессов, происходящих в помещения, так и от воздухообмена помещений с окружающей средой.

Вследствие длительного отопительного периода на большей части России особое значение для обеспечения микроклимата жилых помещений имеет вентиляция. В жилых зданиях предусматривается вентиляция с естественным побуждением. Приток воздуха при естественной вентиляции обеспечивается через неплотности ограждающих конструкций, форточки, а загрязненный воздух удаляется через каналы вытяжной системы. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир и общежитий предусматривается через вытяжные каналы кухонь, уборных, ванных, сушильных шкафов из верхней зоны этих помещений. В производственных помещениях с большим избытком тепла применяется аэрация. Помещение вентилируется через открытые фрамуги, окна, форточки в нижней части здания и в верхней части через фрамуги в световых фонарях. При этом используется тепловое давление и давление, создаваемое ветром. В помещениях с одновременным пребыванием большого количества людей (театры, читальные залы и т.д.) применяют кондиционирование воздуха, автоматически создающее в помещении комфортные условия (температуру, влажность, подвижность воздуха). В музеях, картинных галереях, книгохранилищах кондиционирование воздуха вызывается технологическими производственного процесса. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений или повышений температуры наружного воздуха и сильных ветров. Здание “теряет” тепло при сильных ветрах и морозах, если в вытяжных шахтах не прикрыты откидные клапаны.

Зрительный комфорт задается освещенностью помещений, зрительной изоляцией, видом из окон и тем, что окружает дома. Звуковой комфорт - звуковая изоляция, уровень звукового давления, реверберация и артикуляция, возникающие в помещениях здания.

В результате эксплуатации зданий они подвергаются как физическому, так и моральному износу. Физический износ – потеря зданием с течением времени прочности, устойчивости, снижение тепло и звукоизоляционных свойств, водо- и воздухонепроницаемости (т. е. снижение потребительской стоимости здания в связи с выходом из строя его элементов и систем). Основные причины физического износа: природные факторы и технологические процессы, связанные с использованием здания. Физическому износу здание подвергается неравномерно, так как оно состоит из различных элементов, у которых неодинакова продолжительность безотказной работы. Процент износа зданий определяют по срокам службы зданий и фактическому состоянию конструкции, для чего используют инструкции по переоценке фондов и определению износа.

Физический износ устанавливают: 1 На основании визуального осмотра конструктивных элементов и определяя процентные потери ими эксплуатационных свойств в следствии физического износа (с помощью специальных таблиц). 2 Экспертным путем с оценкой остаточного срока службы. 3 Расчетным путем при отсутствии видимых признаков физического износа. 4 Инженерными обследованиями зданий с определением стоимости работ необходимых для восстановления эксплуатационных свойств конструкций и инженерных систем. Физический износ здания определяют как среднеарифметическое износа отдельных девяти элементов: фундамента; стен; перекрытий; крыш и кровли; полов; оконных и дверных устройств; отделочных работ; внутренних сантехнических и электротехнических устройств; прочие элементы (балконы и т. п.).

Моральный износ – зависит от НТП в промышленности и строительстве и бывает двух форм: 1) связанный со снижением стоимости здания по сравнению с его стоимостью в период строительства, что связано со снижением затрат труда на сооружение таких же объектов на момент оценки; 2) связанный со старением здания или его элементов по отношению к существующим на момент оценки объемно планировочных, санитарно-гигиенических и других требований. Моральный износ здания в процессе эксплуатации нельзя предусмотреть. Методами проектирования с учетом прогноза НТП можно получить такие объемно планировочные и конструктивные решения, которые обеспечат соответствие их действующим требованиям на более длительный период эксплуатации зданий. Физический износ в процессе эксплуатации можно предусмотреть. Нормативный срок службы конструкции или инженерной системы установлен с учетом мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту предупреждающих их преждевременный износ. При этом в процессе эксплуатации устранение физического износа производится путем полной или частичной замены изношенных элементов конструкций. Срок службы некоторых конструкций меньше общего срока службы здания, поэтому за период эксплуатации здания такие конструкции приходиться менять один или несколько раз, что выполняется при капитальном ремонте здания. Капитальный ремонт здания предупреждает устранение физического износа конструкции или инженерных систем. Устранение морального износа требует значительных затрат и выполнение больших объемов работ(устройство новых инженерных систем или замена материалоконструкций). Моральный износ жилого фонда ликвидируется при модернизации здания или реконструкции. Модернизация - приведение здания в соответствие современным требованиям проживания, эксплуатации. При модернизации могут улучшаться планировочные решения, устанавливаться новое инженерное оборудование. Реконструкция - изменение технико-экономических показателей (количества и качества квартир, изменение строительного объема, площади и т.д.), изменение назначения.

2. Г.К- коридоры, галереи, переходы осуществляют связь между помещениями и вертикальными коммуникациями в пределах этого этажа. Коридор- длинный проход внутри здания, служащий сообщением между комнатами одного этажа. Галерея –вытянутое в длину крытое помещение или переход между частями здания или соседними зданиями .

Безлифтовые квартирные дома (средней этажности) с входами в квартиры через общие коммуникации ( коридоры, галереи) галерейные и коридорные дома. В жилых зданиях коридорного и галерейного типа высотой до 9 этажей при площади жилых ячеек на этаже 550м2 коридоры и галереи должны иметь эвакуационный выход.

Коридоры могут проектироваться : прямолинейно, с уступами, прямоугольной, кресто- и У- образной формы, а также в зависимости от освещения- сквозными( при двустороннем освещении с торцов), тупиковыми и со световыми карманами( при освещении с одной стороны).Главными считаются коридоры ведущие к вертикальным коммуникационным узлам.

Коридоры делятся на следующие виды: коридоры с односторонней застройкой, с двусторонней застройкой, смешанной застройкой и спаренные коридоры с помещениями по внешним сторонам и между ними.

В коридорах необходимо проектировать естественное освещение, при этом максимальная длина коридора при освещении с двух торцов – 48м., при освещении с одного торца – 24м., при большой длине необходима организация световых карманов, расстояние между которыми должно составлять не более 24м.,а расстояние между световым карманом и окном в торце коридора – не более 30м.Ширина светового кармана должна быть не менее половины его глубины.

Минимальную ширину главных коридоров общественного здания рекомендуется принимать 1.8м, второстепенных -1.2м(при длине не более 10м).Ширина галереи не менее 1.2м.( СниП пожарная безопасность зданий и сооружений).

Двери в коридорах открываются по пути эвакуации. Ширина коридора для прохода одного человека с открыванием дверей внутрь помещения при односторонней застройке делается не уже 90-100см . Ширина коридора с открыванием дверей внутрь помещений при двусторонней застройке для прохода 2 человек принимается 160см,для 3 человек- 200см.

Билет 10

1) Коммуникационные связи общественных зданий (вертикальные коммуникации).

2) Эвакуация людей из помещений общественных зданий.

1.

В ертикальные

коммуникации. лестницы, пандусы, лифты,

эскалаторы.

ертикальные

коммуникации. лестницы, пандусы, лифты,

эскалаторы.

Л естницы.

Бывают 3-х типов : 1-внутренние,

размещаемые в лестничных клетках; 2-

внутренние открытые; 3-наружные открытые.

естницы.

Бывают 3-х типов : 1-внутренние,

размещаемые в лестничных клетках; 2-

внутренние открытые; 3-наружные открытые.

Обычные лестничные клетки : Л1-с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже.Л2- с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.Незадымляемые лестничные клетки проектируются в зданиях выше 28м : Н1- со входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам; Н2-с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре ; Н3-со входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха.

П ожарные

лестницы: 1-вертикальные,2- маршевые.

ожарные

лестницы: 1-вертикальные,2- маршевые.

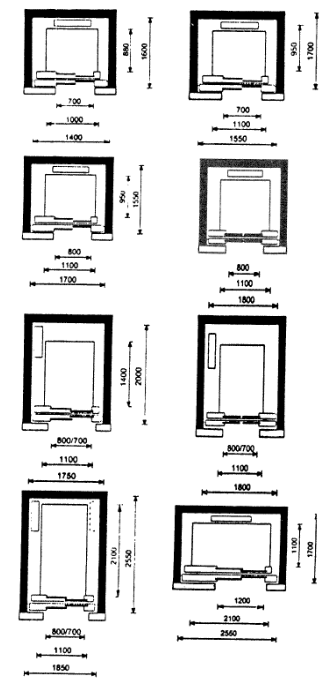

Геометрическое построение лестницы.Высота этажа=3.3м,3.6м.,4.2м. Лестницы могут быть1-2-3-4-х маршевые.Простюпь-300мм.высота подступенка – 150мм. Ширина лест.марша : 1,35м-для главных лестниц; 1.2м – Эвакуационных; 0.9м – Лестницы ведущие в помещение с количеством пребывания в нем до 5человек.Ширина лест. площадок не более ширины лест. марша. Уклон лест. маршей 1:2. Уклон лестниц не предназначенных для эвакуации 1:1.5. Число подъемов от 3 до 16 в одном лест. марше.Пандусы- плоские наклонные конструкции без ступеней. Уклон : 1:6-внури здания, 1:8-снаружи, 1:12-на пути передвижения инвалидов,1:20- в лечеб. учреждениях.

Лифты. в многоэтажных зданиях при разнице отметок вестибюля и верх. этажа от 12м устраивают лифты. Число лифтов по расчету -но не менее 2,один может быть грузовым Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через холл. Ширина холла-1.3-однорядно расположение лифтов,2-двухрядное.Во всех зданиях, где предусмотрено пользование инвалидов лифтами (ширина-1.1м,глубина-1.5м,ширина дверного проема-0.85м.)

Лифты периодического действия по назначению делятся:Пассажирские300-600кг,грузовые 500-5000кг, больничные, грузопассажирсие, специальные.

Малые лифты для транспартировки веса менее 100кг:магазинные, библиотечные, кухонные, буфетные. Конструктивно лифты включают строительную часть – лифтовая шахта и машине помещение – и механическую часть- подземный механизм, кабину и противовес.Лифт непрерывного действия –патерностер- многокабинный постоянно движущийся подъемник.

Эскалаторы-наклонные движущиеся лестницы с большой пропускной способностью:1-навесные на перекрытиях.2-на отдельных фундаментах. Высота ступени-200мм,ширина 400мм.,уклон 30 гр.

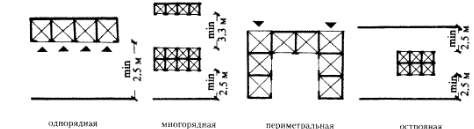

Однорядная, многорядная, периметральная, островная.

2. Эвакуация (п. 6.2 СНиП 21-01-98) представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. Также в обиходе используются термины пожарная эвакуация, эвакуация здания.

Эвакуация людей при пожаре (ГОСТ 12.1.033-81*) вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара

Спасение (п. 6.3 СНиП 21-01-98) представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

Путь эвакуации – последовательность коммуникационных участков, ведущих от мест пребывания людей в безопасную зону. Такой путь должен быть защищен требуемым нормами комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных и инженерно-технических решений, а также организационных мероприятий.

Эвакуационный выход – выход на путь эвакуации ведущий в безопасную при пожаре зону и отвечающий требованиям безопасности.

Мероприятия, обеспечивающие защиту путей эвакуации.

Объемно-планировочные: кратчайшие расстояния до эвакуационных выходов, их достаточная ширина, изоляция путей эвакуации от пожаро- и взрывоопасных помещений, возможность движения к нескольким эвакуационным выходам и т.п.

Эргономические: назначение размеров эвакуационных путей и выходов отвечающих антропометрическим размерам людей, особенностям их движения, нормирование усилий при открывании дверей и т.п.

Конструктивные: прочность, устойчивость и надежность конструкций эвакуационных путей и выходов, нормирование горючести отделки на путях эвакуации, перепадов высот на путях движения, размеров ступеней, уклона лестниц и пандусов и др.

Инженерно-технические мероприятия: организация противодымной защиты, оборудование автоматическими установками пожаротушения, проектирование требуемой освещенности, размещение световых указателей, громкоговорителей системы оповещение и др.

Организационные: обеспечение функционирования всех эвакуационных выходов при пожаре и поддержание на требуемом уровне объемно-планировочных, конструктивных, эргономических и инженерных показателей, например: предупреждение загромождения эвакуационных путей и выходов горючими материалами, а также предметами, уменьшающую их пропускную способность и т.п.

Пути эвакуации в пределах помещения

Нормируемые параметры - расстояние от наиболее удаленной точки до выхода из зала, суммарная ширина выходов из залов (помещений), размещение на этажах здания и вместимость.

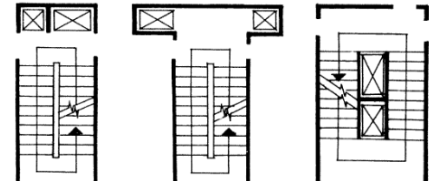

Пути эвакуации в пределах этажа Основными нормируемыми параметрами для коридоров является их ширина, протяженность путей движения и ширина выхода из коридора на лестничную клетку. Как правило, протяженность поставлена в зависимость от расположения помещения - между лестничными клетками или в тупиковом коридоре или холле и определяется в зависимости от плотности людского потока, от степени огнестойкости и функционального назначения здания.

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки (по п. 6.28* [1]).

Рис. 5. Ширина лестничного марша b л.м, ширина лестничной площадки b л.м и ширина входа в лестничную клетку b вх. лк.

Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, рис. 6 (по п. 6.34* [1]).

Внутренние открытые лестницы широко используются, например, в общественных зданиях. Однако, ввиду их повышенной пожарной опасности их применение ограничено и поставлено в зависимость от степени огнестойкости, назначения здания (в стационарах лечебных учреждений открытые лестницы в расчет эвакуации людей при пожаре не включаются). При использовании в здании внутренних открытых лестниц, нормами вводятся дополнительные требования к объемно-планировочным решениям здания: отделение помещений с такой лестницей от примыкающих к ней коридоров и других помещений противопожарными перегородками, устройстве автоматического пожаротушения во всем здании, ограничение численности внутренних открытых лестниц, дополнительные закрытые лестничные клетки, выход из которых предусмотрен непосредственно наружу.

Нормативная литература

1. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

2. СНиП 2.08.02-89* "Общественные зданий и сооружения".

Билет 11

1) Инженерное оборудование жилых и общественных зданий.

2) Основные виды учебных заведений и их назначение.

1. Инженерное оборудование - системы водоснабжения, канализации, мусороудаления, отопления, вентиляции, электроснабжения, связи и другие инженерные устройства и внутридомовые коммуникации, предназначенные для комфортного использования сооружения людьми или для производственных надобностей.

к таким системам относятся системы отопления, приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха; водоснабжения и водоотведения; газоснабжения; электрооборудования и электроосвещения; устройствами городской телефонной связи, проводного вещания и телевидения; охранной и пожарно-охранной сигнализацией, локальные компьютерными сетями.

Малоэтажные жилые дома должны обладать не меньшей степенью комфорта, чем многоэтажные. Однако санитарнотехнические системы, применяемые в малоэтажном строительстве с небольшой плотностью застройки, не могут быть такими же, как в застройке с высокой плотностью. И поэтому в целях обеспечения экономичности строительства, применяют дешевые, облегченные системы инженерного оборудования.

Централизованное водоснабжение осуществляется по возможности с минимальным напором в сети. Вода обычно поступает из артезианских скважин, ключей и других местных источников, расположенных близко от застройки; специальные очистные устройства могут не предусматриваться. Трубы могут применяться железобетонные и асбестоцементные.

Канализация малоэтажной застройки также может быть значительно упрощена по сравнению с обычной городской. Для очистки сточных вод применяют местные небольшие поля фильтрации с выпуском воды в рыбные пруды, которые могут располагаться сравнительно недалеко от поселка. При присоединении домовых выпусков к магистралям в некоторых случаях можно не делать смотровых колодцев, что значительно удешевляет канализационную сеть.

В .застройке одно-, двух- и четырех квартирными домами применяют индивидуальные устройства для очистки сточных вод. Для отопления можно применять по-квартирное водяное отопление от котелка, устанавливаемого на кухне, в передней или в подвале. Разводка труб должна быть максимально компактной, поэтому отопительные приборы ставят обычно не под окнами, как в многоэтажных домах, а у внутренних стен.

Централизованные системы отопления в малоэтажной застройке устраиваются, как правило, только в многоквартирных блокированных домах.

Кухонные плиты рассчитывают чаще всего на твердое топливо (дрова, уголь). Применяют также керосиновые и электрические плиты. В тех местах, где имеется газовая промышленность или проведен природный газ, устанавливают газовые плиты, работающие от сменных баллонов со сжатым газом. Для получения горячей воды при отсутствии газа в ванной комнате устанавливают колонку на твердом топливе или котелок в кухонной плите.

Для многоэтажных жилых домов характерно централизованное инж. оборудование.В многоэтажных жилых домах устраивают мусоропроводы для удаления мусора из квартир. Мусоропровод - это ствол из асбестоцементных труб (или из других материалов) диаметром не менее 35 см с загрузочными клапанами в каждом этаже. В первом или цокольном этаже устраивается мусоросборная камера, откуда контейнеры с мусором выносят наружу и грузят на специальные машины. В большинстве случаев мусоропроводы устраивают общими на группу квартир и размещают в пределах лестничных клеток или в других местах с удобным доступом из всех обслуживаемых квартир.

2. Основными группами типов этих зданий являются: детские дошкольные учреждения общего типа, специализированные и объединенные с начальной школой; общеобразовательные и специализированные школы, школы-интернаты, межшкольные учебно-производственные комбинаты; высшие учебные заведения. Каждая из этих групп в свою очередь подразделяется на множество типов. Детские дошкольные учреждения — детские ясли, детские сады, объединенные здания детских яслей-садов, загородные дачи и городки для отдыха здоровых детей, санитарно-оздоровительные для детей с ослабленным здоровьем, дома ребенка для сирот и детей, от которых отказались матери или родители которых по суду лишены родительских прав, дома для детей с врожденными физическими недостатками и пороками развития. Общеобразовательные школы — школы общего типа различной вместимости, специализированные школы (с углубленным изучением иностранных языков, математические, химические, биологические, физические, спортивные, художественные и др.), школы-интернаты сельские и городские и т.д. Высшие учебные заведения имеют огромное число специализаций, перечислить которые невозможно, главные же из них, самые массовые — это университеты и педагогические институты. Кроме того, имеется большое число различных взаимосочетаемых общественных учреждений для образования, воспитания, подготовки и переподготовки кадров, определяющих тип здания. Наиболее популярны объединенные здания детских дошкольных учреждений и школ как для детей, проживающих в данном микрорайоне, так и в специализированных интернатах, а также для детей-сирот и детей с физическими недостатками. Перспективны и объединения специализированных общеобразовательных школ и высших учебных заведений, высших учебных заведений в составе вуза и аспирантуры, отделения для стажировки педагогических кадров, отделения переподготовки инженерного состава и высококвалифицированных рабочих.

Билет 12

1) Проектирование гаражей и паркингов. Их место в современных жилых структурах.

2) Общий алгоритм анализа функционально-планировочной структуры города, чтение градостроительных схем, структура основных градостроительных данных по крупнейшим городам.

1. Стоянка для автомобилей (автостоянка) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения автомобилей. Гараж для автомобилей - здание, включающее в свой состав три группы помещений: автостоянку, производственно-складские помещения (помещения технического ремонта, технического обслуживания, мойку, шиномонтаж и т.д.) и административно-бытовые помещения (гардеробные для хранения одежды водителей, душевые, санитарные блоки, столовую или буфет, кабинеты администрации).

Гаражи и стоянки классифицируются в зависимости от различных признаков:

в зависимости от ограждающих конструкций: закрытые и открытые;

по отношению к поверхности земли: подземные и надземные:

по устройствам перемещения автомобилей между этажами: рамповые и механизированные;

по внутренней планировке зоны хранения автомобилей: боксового и манежного типов;

по типу хранения (постоянного или временного).

Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей предусматриваются на селитебных и прилегающих к ним промышленных территориях при пешеходной доступности не более 800 м. Открытые стоянки для временного хранения автомобилей предусматриваются около объектов периодического или эпизодического посещения.

Наименьшее расстояние от въезда в гаражи до перекрестков магистральных улиц — 50 м, улиц местного значения — 20 м, остановок пассажирского транспорта — 30 м.

Размещение подземных автостоянок допускается на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.). Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих помещений общественных зданий и участков школ, детских садов и больниц не менее чем на 15 м. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, нормируются.

Автостоянки могут размещаться ниже или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также размешаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли. К подземным этажам автостоянок следует относить этажи при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений.

Автостоянки разрешается встраивать в здания другого функционального назначения, за исключением детских дошкольных учреждений, школ и лечебно-профилактических учреждений.

Надземные автостоянки могут предусматриваться высотой не более 9 этажей, подземные — не более 5 подземных этажей.

В зданиях автостоянок допускается предусматривать: служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), технического назначения (для инженерного оборудования), санитарные узлы, кладовую для багажа клиентов, помещения для инвалидов, а также общественные телефоны и лифты для людей. Их необходимость, состав и площади определяются проектом в зависимости от размеров автостоянки и особенностей ее эксплуатации. При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию на проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов технического обслуживания и технического ремонта, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку, а высота этих помещений должна быть не менее 2,8 м.

Количество рамп и соответственно количество необходимых выездов и въездов в автостоянках определяются в зависимости от количества автомобилей, расположенных на всех этажах кроме первого (для подземных стоянок — на всех этажах) с учетом режима использования автостоянки, расчетной интенсивности движения и планировочных решений по его организации.

Помещения для хранения автомобилей допускается предусматривать без естественного освещения или с недостаточным по биологическому действию естественным освещением.

Для подземных стоянок должны выполняться следующие требования:

в них допускается размещение помещений только для хранения автомобилей;

каждая секция подземной стоянки должна иметь два рассредоточенных въезда-выезда;

каждая секция подземной стоянки должна иметь два эвакуационных выхода для людей;

в подземных автостоянках не допускается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы;

Механизированная автостоянка — автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Управление механизированным устройством, контроль за его работой и пожарной безопасностью стоянки должны осуществляться из помещении диспетчерской, расположенной на посадочном этаже. Блок автостоянки с механизированным устройством может иметь вместимость не более 50 машино-мест и высоту здания не более 28 м. К каждому из блоков механизированной автостоянки должен быть обеспечен подъезд для пожарных машин и возможность доступа для пожарных подразделений на любой этаж.

2. Труд, быт и отдых людей, населяющих город, составляют главное функциональное содержание его жизнедеятельности. Особые требования к размещению предъявляет жилая среда, где локализуется быт и повседневный отдых горожан: здесь противопоказано размещение объектов производственного или коммунального назначения, создающих шум, привлекающих мощные потоки грузов и т. д. Однако чисто жилая застройка, организованная по монофункциональному принципу, утрачивает многие важные качества, отличающие полноценную социальную жизнь города, и нуждается поэтому в разумном насыщении элементами общественного назначения, местами приложения труда непроизводственного характера, а также объектами культуры, досуга и отдыха. В целом образует социально насыщенную селитебную зону города.

Комплексную полифункциональную зону города составляет его общественный центр. Общегородской центр сосредоточивает главные функции общественно-политической, административной, культурной жизни и обслуживания горожан. Одной из важных задач планировки города является правильное определение структуры и содержания центра, набора различных учреж-дений, отвечающих многообразным потребностям населения и их развитию на перспективу. Особую функциональную зону образует совокупность мест отдыха горожан. Отдых населения относится к наиболее широким по распределению функциям городской жизни. Элементы системы отдыха размещаются в городе — в его селитебной и промышленной зонах, а также за границами застройки, где образуются самостоятельные функциональные районы отдыха: кратковременного (в выходные дни) и длительного (во время отпуска). Основная структурная единица в рекреационной зоне — комплекс учреждений и мест массового отдыха, различных по профилю и назначению (пансионатов, пионерских лагерей, садоводческих участков и т. д.). Виды отдыха и их место в структуре города и пригородной зоны определяются с учетом особенностей отдыха различных возрастных групп населения.

В структуру практически всех зон города (центральной, промышленной, селитебной и отдыха) включаются зеленые насаждения. Общими требованиями для зеленых насаждений города являются: а) равномерность размещения на территории; б) объединение городских и пригородных зеленых массивов в целостную систему; в) взаимосвязь системы озеленения и обводнения. В городах научного профиля к числу основных зон относится также зона научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, а в курортных городах и поселках — курортная зона, в которой размещаются лечебно-оздоровительные и связанные с ними обслуживающие учреждения, сады, парки, пляжи и т. д. За пределами города организуется пригородная зона, в которой находятся места массового отдыха, крупные массивы зеленых насаждений и другие участки различного назначения. Городская территория включает также прочие земли, где размещаются городские подсобные хозяйства, питомники, кладбища и т. д. Обособленно от основных зон можно располагать крупные больницы, высшие и средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские центры, крупные спортивные сооружения. Требования к территориям основных зон приведены в табл. 3.

В число главных задач функциональной организации территории города исходя из необходимости создания наилучших условий для труда, быта и отдыха его населения включают: соглсованное размещение основных фунциональных частей города — зон для производства, жилищ, общественных центров и зон отдыха относительно друг друга; создание удобных связей между ними; структур

ную организацию каждой зоны, т. е. организацию в селитебной зоне системы жилых районов и микрорайонов, в производственной — промышленных районов, научно-технических комплексов и предприятий, в зоне отдыха — районов и комплексов кратковременного и длительного отдыха и т. д.

Промышленная зона должна иметь удобную связь с селитебной. Промышленные зоны, где имеются предприятия с большим грузооборотом, располагают по отношению к железным дорогам и портовым сооружениям таким образом, чтобы можно было удобно связать их подъездными железнодорожными путями.

В комуннально-складской зоне выделяют районы для складов и коммунальных предприятий. Отдельные коммунальные предприятия и склады (торгово-распределительные склады, склады снабжения и сбыта и др.) могут быть размещены в селитебной зоне. Коммунально-складская зона должна быть удобно связана с внешним транспортом.

Территория водного и железнодорожного транспорта должна обеспечить удобство сообщения жилых районов с вокзалами и пристанями без излишних пересечений железнодорожными путями селитебной территории.

Главным санитарным требованием является размещение селитебной зоны с наветренной стороны относительно промышленных зон и выше по течению реки при соблюдении соответствующих санитарно-защитных зон.

Городская агломерация, конурбация (от лат. agglomero — присоединяю) — компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями.

Билет 13

1) Требования к жилой среде для обеспечения жизнедеятельности маломобильных групп населения.

2) Подвал, полуподвал и цокольный этаж в современном здании массового строительства.

1. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

Основными нормативными документами являются СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001 ,ВСН 62-91.

Они устанавливают требования к зданиям, сооружениям и их участкам Согласно норме:

а) участки и территории (передвижение по территории должно быть беспрепятственным, в случае появления препятствий (подземных или надземных переходов), территорию нужно оборудовать пандусами или подъемниками);

б) входы и пути движения (в здании должен быть минимум один вход, оборудованный для маломобильных групп населения. Ширина пути движения (в коридорах, помещениях, галереях и т.п.) в чистоте должна быть не менее: 1,5 и 1,8

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.

Ширина балконов и лоджий должна быть, как правило, не менее 1,4 м в свету.

Ширину коридора или перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м.

Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м);

в) лестницы и пандусы: (максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.

Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м);

г) лифты и подъемники: (здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках. Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования инвалидом на кресле-коляске, должны иметь внутренние размеры не менее, м: ширина - 1,1; глубина - 1,4. Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,9 м);

д) пути эвакуации: (места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа не должно превышать 15 м);

е) внутреннее оборудование;

ж) санитарно-гигиенические помещения: (размеры в плане санитарно-гигиенических помещений для индивидуального пользования в жилых зданиях должны быть не менее, м:

ванной комнаты или совмещенного санитарного узла 2,2х2,2

уборной с умывальником (рукомойником) 1,6х2,2

уборной без умывальника 1,2х1,6

Должны быть выполнены особые требования к жизнедеятельности маломобильных групп населения:

а) жилые здания и помещения: (жилые дома и жилые помещения общественных зданий следует проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая:

• доступность квартиры или жилого помещения от входа в здание;

• доступность всех общественных помещений здания из квартиры или жилого помещения;

• применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов;

• обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами;

• оборудование придомовой территории и собственно здания необходимыми информационными системами);

б)зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях: (при проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов и устройств, технологического и другого оборудования следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах:

-при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола;

-при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов и других маломобильных групп населения из расчета не менее 5 % общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания маломобильных групп населения в здании.

2. Фундаменты зданий ,являющиеся стенами подвального этажа, образуют помещения подвалов и технических подполий. Помещения высотой более 2м называются подвалом, а помещения меньшей высоты используются для размещения инженерного оборудования , прокладки коммуникаций называются техническим подпольем. Стены подвалов и подполий выполняют из тех же материалов , что и фундамент. Они должны быть устойчивы против горизонтального давления грунта, обладать достаточной теплозащитой, гидроизоляцией.

«Цокольный этаж — это этаж, отметка пола которого ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. Также этаж является цокольным, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 2 м».По площади он может быть больше или меньше основной постройки. Если площадь цокольного этажа больше площади первого и второго, то, как правило, его потолочное перекрытие становится как бы эксплуатируемой плоской кровлей, на которой располагают террасы или делают балкон по всему периметру здания. Чаще всего укладывается ленточный фундамент таким образом, чтобы его подошва располагалась ниже отметки пола на несколько сантиметров. В 80% случаев и стены цокольного этажа, и его фундамент делают из сборных готовых бетонных блоков; значительно реже кирпич, бетон и т. п. Для ввода в здание инженерн.коммуникаций в фундаменте оставляют проемы не более 60см.

Обязательно должны быть продухи — вентиляционные отверстия для естественной вентиляции замкнутого пространства. Подвал освещается через окна. Обустройства приямков — специальных колодцев, расположенных непосредственно перед окном на расстоянии примерно полуметра от стекла . При обустройстве приямков обязателен уклон от окна и обустройство дренажного стока. Световые приямки стальной решеткой, а загрузочные (для загрузки материала)-крышками.

Стены и пол необходимо защищать от грунтовой сырости , подъема влаги и напора грунтовых вод. При расположении грунтовых вод ниже пола подвала необходима вертикальная ( обмазка стен горячим бутом) и горизонтальная гидроизоляция ( из рубероида укладывается лентой на стены). При высоком уровне грунтовых вод стены и пол оклеивают несколькими слоями рубероида на битумной мастике. Изоляцию защищают стенкой толщиной ½ кирпича-железняка.

Билет 14

1) Разные ценностные ориентации и образ жизни семьи в жилище и как это влияет на состав и социально-пространственные ряды помещений в квартире и в жилом доме.

2) Эстетические проблемы организации жилой среды и её объектов (композиция, свет и цвет, дизайн среды, ландшафтная организация, синтез искусств).

1. На устройство жилища глубокое влияние оказывают социальная структура общества и социальные процессы, происходящие в нем.

Система жилища достаточно полно отражает иерархическую структуру общества:

1. индивидуум — функциональная зона, индивидуальное пространство в квартире;

внутрисемейная группа — помещение для внутрисемейной группы;

семья — жилая ячейка (квартира);

соседское сообщество — жилой дом, жилой комплекс;

городское сообщество — жилой район, город и т. д.

Наиболее отчетливо такое соответствие проявляется до уровня семья — жилая ячейка. А вот с соседскими коллективами и тем более сообществами дело обстоит гораздо сложнее. Их границы размыты, интересы, объединяющие людей, не всегда ясно артикулированы. Попытки запрограммировать появление таких коллективов и сообществ особыми планировочными приемами до сих пор редко приносили положительный результат. Тем не менее вопрос о преодолении разобщенности населения, замкнутости людей в пределах квартиры с повестки дня не снимается.

Всем видам жилища присущи некоторые общие социальные функции:

сохранение здоровья проживающих в нем людей (достигается за счет создания необходимых санитарно-гигиенических условий);

укрепление семьи и создание в ней здорового психологического климата (особенно важно учитывать в планировке квартир);

способствование развитию семьи (от жилищных условий, как показывают исследования, во многом зависит число детей в семье, типы семей и т. д.);

организация внерабочего времени (реализуется как в квартире, так и вне ее);

повышение профессиональной квалификации (имеются в виду домашние занятия с литературой по специальности, научный труд и другие виды надомной деятельности);

воспитание детей (предполагает создание соответствующих условий на всех уровнях, от квартиры до города);

создание условий для отдыха (в системе жилища они должны быть обеспечены для индивидуального, семейного и коллективного отдыха);

выполнение роли психологического «убежища» (имеется в виду возможность изолироваться от внешнего окружения).

Вслед за количественными возникает целый ряд качественных задач. В целом они сводятся к повышению комфорта проживания. Важным условием их решения является проведение единой социальной политики. Это означает обеспечение определенного стандарта жилищных условий для всех семей в зависимости от материальных и экономических возможностей общества.

Более высокая жилищная обеспеченность (12 — 15 м2/чел) уже допускает так называемое вариантное проектирование квартир, позволяющее полнее учитывать потребности семей одной численности.

От норм зависят размеры квартир, число жилых комнат и подсобных помещений в них, но рациональная организация всех видов жизнедеятельности семьи требуется не только в пределах квартиры. Социальная модель жилища—это система требований, предъявляемых семьей к его функциональной программе и пространственной структуре. Сами требования в свою очередь определяются образом жизни людей, т. е. совокупностью форм и условий жизнедеятельности индивидуума, социальной группы, общества в целом.

Понятие «образ жизни» достаточно широкое. Оно подразумевает все те различия, которые свойственны семьям внутри существующих социальных групп населения. В его структуру помимо производственной деятельности входят быт, традиции и привычки людей в устройстве и ведении домашнего хозяйства, в использовании свободного времени и т. д. От того, какие процессы сохраняются в квартире, а какие выносятся в сферу обслуживания, зависит общая стратегия проектирования.

В современных условиях и на обозримую перспективу многие виды жизнедеятельности, составляющие бытовую сферу, прочно сохраняются в квартире (сон; питание; домашний труд (приготовление пищи, стирка, пошив и ремонт одежды, поделки и т. д.); досуг, в том числе творческая деятельность (изобретательство, самообразование, учеба и т. п.), потребление культуры (чтение, просмотр телепередач и т. д.), отдых (прием гостей, игры и т. д.); жизнедеятельность детей и их воспитание; общение.

Вместе с тем растущие духовные потребности людей, желание освободиться от обременительных форм домашнего труда будут стимулировать дальнейшее развитие общественного обслуживания. Следовательно, в реальности остаются два полюса жизнедеятельности — в жилой ячейке и вне ее. Они взаимно дополняют друг друга, и тем самым диктуют необходимость целостного подхода в архитектурной интерпретации системы «образ жизни — жилая среда».

Отступление от системного формирования жилой среды всегда оборачивается значительным ущербом для населения. Так. в новых городах и в районах-новостройках отставание со строительством культурно-бытовых учреждений ограничивает уровень материального и духовного потребления. Отсутствие благоустроенных дворовых территорий и спортивных площадок препятствует развитию соседских контактов, занятиям спортом, организации детского досуга и т. д.

По-настоящему гуманна только та жилая среда, которая в полной мере соответствует своему социальному предназначению.

Демографическая ситуация характеризуется целым рядом признаков. Наиболее существенные из них: численность и темпы роста населения, его половозрастной состав, число, размер и структура семей.

В развитии жилого фонда получает свое отражение половозрастная структура населения. С ее показателями напрямую связана типология жилых зданий и квартир.

В России, как и в большинстве стран мира, наблюдается устойчивый «женский перевес», т. е. доля женщин в общей численности населения несколько выше, чем мужчин. Например, в 1986 г. их было 53 %, а мужчин 47 %. Со временем такие диспропорции могут исчезать и тогда вместе с увеличением числа семей возрастают потребности в квартирных домах.

Существенное значение имеет факт старения населения, что приводит к увеличению абсолютной численности групп пенсионного возраста. Особенно отчетливо этот процесс прослеживается в крупных культурных и промышленных центрах. Известно, что с возрастом у людей меняется образ жизни (резко сокращается мобильность, трансформируется психология, перестраивается бюджет времени, одни потребности отмирают, а другие выходят на первый план и т. д.). Система жилища должна реагировать на эти изменения. Примером тому служит создание специализированных жилищ (интернаты, пансионаты, дома для престарелых), которые образуют особую типологическую группу жилых зданий. Однако в большинстве случаев люди преклонного возраста предпочитают остаться в семье, вместе со своими детьми или родственниками. Поэтому появился тип квартир, рассчитанных на совместное проживание семей трех поколений.

К числу факторов, влияющих на проектирование жилища относится также уровень образования населения, который неуклонно повышается. С повышением уровня образования усиливаются потребности в таких типах квартир, в которых возможно создание рабочего места для домашних занятий учебой, научным и творческим трудом.

Проектирование жилища невозможно вести без учета семейного состава населения. Это важно для формирования типологии квартир.

Численный состав, разумеется, не исчерпывает характеристику семьи. Другой важный признак — это ее структура.

Различают пять типов семей: I— семьи с семейным ядром (брачной парой) и без него; 2—семьи с детьми и без них; 3— полные и неполные семьи; 4—нуклеарные (родители+дети) и сложные (супружеская пара с детьми -f-один из родителей или родственники); 5—семьи с одной или несколькими брачными парами.

Важным обстоятельством является изменение требований к жилищу в связи с жизненным циклом семьи).

Считается, что семья по мере своего развития проходит пять этапов: 1—жизнедеятельность несемейной молодежи: 2—формирование семьи (рост до рождения последнего ребенка); 3— период «стабильности»; 4—период «зрелости- или распада (уход детей); 5—период «затухания».

В соответствии с этими этапами жизненного цикла меняются формы и содержание жизнедеятельности как всей семьи, так и ее членов, в том числе расширяется или сокращается домашнее хозяйство, развивается или затухает активность в занятиях домашним трудом, в проведении досуга, в общении и т. п.

Следовательно, требования к размеру квартиры, составу и связям ее помещений не остаются постоянными.