- •Билет 1.

- •Классификация жилых зданий

- •2) Особенности проектирования жилых домов усадебного и секционного типов.

- •2. Исторически жилой дом имел предшественников: естественная

- •2. Основные структурные элементы квартирных домов — жилые ячейки — квартиры, проектируемые исходя из условий заселения их одной семьей.

- •2. Функциональное зонирование, схемы группировки помещений

- •2. Основными задачами построения градостроительной композиции являются:

- •Методы оценки шумового фона.

- •Ступенчатая система бытового обслуживания.

2. Основные структурные элементы квартирных домов — жилые ячейки — квартиры, проектируемые исходя из условий заселения их одной семьей.

В состав квартир входят жилые комнаты и подсобные помещения. Подсобные помещения - кухня, передняя, внутриквартирный коридор, ванная или душевая, уборная, кладовая для спортинвентаря, техники по уходу за квартирой и т.д., встроенные шкафы для сезонной одежды, вентилируемый сушильный шкаф для верхней одежды, балконы, лоджии, террасы, веравды.

В квартирах сельских жилых домов кроме указанных помещений могут быть специальные помещения для приготовления корма скоту (кормо- кухня) или комната для хозяйственных работ — консервирования и переработки овощей, фруктов и т.д., холодные кладовые и холодные шкафы под окнами для хранения запасов; продуктов, подполье, подвал и др.

Жилые комнаты подразделяются на общую (гостиную) и спальные комнаты. Общая комната — основная, наибольшая по площади. Это место общения всех членов семьи, приема гостей, занятий и отдыха, при небольшой кухне — это и столовая. В общей комнате при необходимости может быть размещено и спальное место. Через общую комнату допускается проход в спальню (в квартирах с числом комнат не менее трех).

Спальни предназначаются для сна, занятий, игр детей.

Комфортабельность, т.е. потребительская эксплуатационная полноценность жилища, зависит не только от наличия в составе жилой ячейки (квартиры) всех перечисленных выше структурных элементов, но и от рациональной планировочной и пространственной их организации.

Функциональное зонирование, т.е. предоставление каждому процессу жизнедеятельности части пространства, обеспечивающего условия для его осуществления. По этому принципу в каждой квартире выделяются зоны: жилая, вспомогательных и подсобных помещений (хозяйственных в сельском жилище), общего и индивидуального пользования, дневной активности и ночного отдыха.

Следующий принцип — обеспечение автономности каждой из зон при рациональных их взаимосвязях: кухни с передней и общей комнатой, кухни с приквартирным участком и хозяйственными постройками (в сельских жилых домах), общей комнаты с передней, спален с санузлами и т.д. В значительной мере комфортность квартиры достигается местом размещения отдельных ее структурных элементов: кухни ближе к выходу (входу), спален — в глубине квартиры, летних помещений вблизи общей комнаты и кухни и т.д.

Кухни, основное предназначение которых приготовление пищи, могут быть трех типов: кухни-ниши с минимальным, самым необходимым кухонным оборудованием, рабочие кухни (площадью не менее 5 м ) и кухни-столовые (не менее 8 м). Санитарные узлы — ванная-умывальная и уборная предусматриваются в домах, оборудованных водопроводом и канализацией или автономными системами инженерного оборудования. Установка ванны, унитаза и умывальника в одном помещении допускается в однокомнатных квартирах. В многокомнатных квартирах (четыре комнаты и более) желательно устройство двух санузлов — полного (с ванной) в глубине квартиры и унитаза с умывальником ближе к входу в квартиру со связью с передней. Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми помещениями и комнатами, а также вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений.

На планировочную организацию квартир большое влияние оказывают климатические условия, национально-бытовые особенности семьи, ее образ жизни, культурные традиции, природная и градостроительная среда, в которой размещается жилище. Ориентация жилых помещений — восток, юг, юго-восток; подсобных помещений — север, запад.

Билет 6

1) Особенности проектирования жилых домов средней этажности и многоэтажных домов. Гибкая планировочная структура квартир.

2) Верхние этажи и нижние нежилые этажи – проблемы и решения шумозащиты жилищ.

1. Дома средней этажности – 3 -5 эт. Многоэтажные – 6- 10 эт. Основной вид жилых зданий массового строительства в городах и поселках городского типа - многоквартирные дома средней этажностью и многоэтажные - в основном в 5 и 9 этажей. При выборе этажности многоквартирных жилых домов наряду с градостроительно-архитектурными первостепенное значение имеют экономические факторы (устройство лифтов, мусоропроводов и др., существенно удорожающих возведение и в особенности эксплуатацию жилых зданий). Сейчас популярны дома "с приближенным развитым обслуживанием".Жилые многоквартирные дома по своей объемно-планировочной структуре могут быть подразделены на:секционные; коридорные;галерейные;коридорно- и галерейно-секционные.

Наиболее общие требования к многоэтажным зданиям всех типов – обеспечение огнестойкости и долговечности конструкций. Поэтому для зданий выше пяти этажей номенклатура строительных материалов несущего остова ограничена каменными, бетонными и железобетонными материалами.

Стеновой несущий остов наиболее распространён при строительстве жилых многоэтажных зданий. Применяются все три системы: с поперечными, продольными и с перекрёстными стенами.

Лестнично-лифтовой узел имеет большое значение в планировочной структуре многоэтажного жилого дома. Функционально он представляет важное звено в системе вертикальных и горизонтальных коммуникаций и обеспечивает аварийную эвакуацию жителей. Пожарные нормы предусматривают три типа незадымляемых лестничных клеток, из них в жилых домах используют только два. Первый тип лестничной клетки должен иметь вход через наружную воздушную среду – по балконам, лоджиям, открытым переходам, галереям. Второй тип лестничной клетки имеет в своём объёме устройство, при помощи которого осуществляется подпор воздуха при пожаре.

Применение определённого типа лестниц зависит от ряда факторов: высоты здания (этажности), его планировочной структуры и климатических особенностей района строительства.

Гибкая планировочная структура квартиры –это возможность трансформации, которая повышает качество архитектурно-планировочного решения квартиры и позволяет увеличить срок её моральной амортизации.Вариантность решения квартиры в одинаковых габаритах обуславливается: наличием широкого шага поперечных несущих стен, размером площади не менее 34 м2, двусторонней ориентацией и характером оконных проёмов. Рационально использование для поперечных несущих стен широкого шага. При этом обеспечивается свобода вариантности планировки квартир самими жителями за счёт трансформации несущих перегородок. Путём различной расстановки обычных, шкафных или раздвижных перегородок (при стационарном положении санитарного узла) достигаются удобства бытового комфорта для семей различного демографического состава.

2. Современные многоэтажные жилые дома имеют в своем составе помещения, предназначенные для общественного обслуживания. Они могут быть рассчитаны на обслуживание только жильцов данного дома или являться частью системы общественных учреждений, предназначенных для обслуживания города (открытое обслуживание).

В отдельных случаях состав рассматриваемых помещений может быть больше, если проектируется жилой дом с закрытым или «приближенным обслуживанием, рассчитанным на самообслуживание. Различные виды обслуживания, имеющие функции городского,— торговые, культурно-бытовые (открытое обслуживание) чаще всего располагаются в первых этажах жилых –домов, а в верхних этажах располагаются мастерские, выставочные пространства.

Функциональное использование первых этажей жилых домов различно в зависимости от санитарно-гигиенических и экологических условий, свойственных городской территории, на которой они находятся.

Технические помещения жилого дома используют для размещения инженерного оборудования и прокладки технических коммуникаций. Они могут быть расположены в нижней части жилого дома (техническое подполье), в верхней части (технический чердак) или на промежуточных этажах (при большой этажности жилого дома). Высота технических этажей назначается в каждом отдельном случае в зависимости от видов оборудования и коммуникаций с учетом их эксплуатации.

Чердаки могут быть теплыми и холодными. Теплый чердак не должен содержать инженерное оборудование, его ограждающие конструкции должны быть утеплены, а обогрев помещения должен происходить за счет теплого воздуха, удаляемого из квартир при помощи вытяжной вентиляции.

С одной стороны верхние этажи и нижние нежилые этажи являются источниками шума в рабочее время, но с другой стороны из-за их нежилой функции, в ночное время не являются источниками шума.

Средства защиты от шума:

В источнике шума используются инженерно-технические и административно-организационные меры.

По поту распространения в городской среде используются градостроительные акустические методы

В объекте – конструктивно-строительные и арх.планировочные

Также проводится зонирование территории по шумовому признаку.

Билет 7

1) Классификация общественных зданий по группам, видам и типам.

2) Современные конструктивные системы жилых зданий.

1. Различные типы общественных зданий и сооружений развивались во времени как количественно, так и качественно. Одни из них имеют древние прототипы, другие возникли в более поздние времена, третьи появились в наше время. Можно ожидать и впредь рождения новых видов и типов общественных зданий. Многие общественные здания, сохраняя свое назначение, а часто и название, непрерывно преображались качественно и иногда становились совершенно непохожими или мало похожими на своих предшественников. Количественное изменение — появление новых, небывалых ранее типов общественных зданий, таких, как кинотеатры с самыми разными способами проекции, вокзалы, аэропорты, универсальные залы со сложной звуко- и свето аппаратурой.

Динамику во времени и пространстве, в качестве и количестве имеет и система обслуживания, включающая сети общественных зданий. Классифицировать типы общественных зданий довольно трудно: во-первых, в связи с их бесчисленным множеством, во-вторых, из-за применения разных критериев и признаков классификации и разных степеней дробления на виды и подвиды и т.д.

В классификацию включены наиболее массовые типы общественных зданий, которые делятся по наиболее широко распространенному традиционному принципу их разделения — по назначению — функции: I) здания для образования, воспитания и подготовки кадров (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы и профтехучилища, техникумы и высшие учебные заведения), основными группами являются: детские учреждения дошкольного типа, специализированные и объединённые с начальной школой,; общеобразовательные и специализированные школы, школы-интернаты, межшкольные убечно производственные комбинаты;высшие убеные заведения. 2) здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Подразделяются на виды: продовольственные, промтоварные, универсальные и смешанные и узкоспециализированные.(торговые центры и магазины) 3) здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений. На делятся на: клубы, Дома и Дворцы культуры, театры и концертные залы, кинотеатры, цирки, музеи и выставки и т.д.); 4) здания и сооружения для здравоохранения, отдыха и спорта. Делятся на: больницы, амбулатории, аптеки, родильные дома, диспансеры, профилактории, санатории, пансионаты, базы и дома отдыха, туристские учреждения, пионерские лагеря, здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные; 5) здания и сооружения для транспорта, предназначенные непосредственно для обслуживания населения.6) здания для оргонов управления: министерства, государственные комитеты, административно –хозяйственные (объединения, управления, конторы, агентства

2. Одна из главных задач проектирования жилого здания - эффективное использование конструктивных систем и методов возведения для конкретных условий места и времени. Выбор конструкций и метода возведения здания непосредственно обусловлен объемно-планировочной структурой жилого дома и определяет структуру ограждающего пространства. Правильный подбор конструктивных систем и методов возведения позволяет спланировать и осуществить строительство жилого дома, и затем эксплуатировать долгое время.

В любой конструктивной системе расстояние между несущими конструкциями называют пролетом, а ритм несущих конструкций - шагом. Помещение всегда перекрывают по меньшей его стороне: пролет конструкции перекрытия (плит, панелей, балок, ригелей) чуть больше меньшей стороны помещения. Тогда большую сторону разбивают на расстояния кратные шагу балок (или плит перекрытия). Различают конструктивную систему поперечных стен с узким шагом (на помещение) - 3,0-4,5 м, с широким шагом (на целый дом) - 4,5-7,2 м и более, и смешанным шагом, при котором чередуются узкий и широкий шаг. Наиболее перспективными являются системы широкого и смешанного шага, позволяющие выполнять перепланировку в случае изменения потребностей или состава семьи.

Конструктивные системы обеспечивают прочность, устойчивость и долговечность жилого дома. В основе конструктивной системы лежит несущий остов жилого здания. Полную информацию о примененных конструкциях и способе домостроения дают планы и разрезы жилого здания.

Стеновой несущий остов реализуется в системах поперечных, продольных и перекрестных стен. Нагрузка от конструкций, людей и оборудования передается на фундамент линейно вдоль стен по ее продольной оси, которую на плане здания называют координационной. В капитальных зданиях вес здания принимает ленточный фундамент под каждой несущей стеной.

В жилых домах с продольными несущими стенами координационные оси стен располагаются параллельно наружным стенам, отступая друг от друга на величину пролета конструкции перекрытия. В современной практике при высоте этажа около 3 м глубину помещения, т. е. пролет конструкций перекрытия принимают не более 6 м. Ширина помещения в такой системе может быть произвольной, ибо боковые стены формируются перегородками. Это позволяет создавать протяженные светлые помещения зального типа. Не менее важна возможность перепланировки помещений без нарушения несущего остова. Однако художественные возможности формирования наружной стены здания здесь ограничены.

В жилых зданиях с поперечными стенами координационные оси стен располагаются перпендикулярно наружным стенам с некоторым ритмом, который называют шагом стен. Такая система появилась сравнительно недавно в связи с внедрением в строительную практику железобетонных несущих стен и опор. Недостаток этой конструктивной системы связан с невозможностью варьировать ширину жилых помещений, которая раз и навсегда ограничена поперечными несущими стенами. Однако появляется возможность перемещать наружные стены помещений внутрь здания (лоджия) и наружу (эркеры, ризалиты) и на этой основе формировать сложное объемное построение здания.

Несущий остов с перекрестными стенами отражает ограниченные возможности перекрытия жилых помещений. Современное деревянное панельное домостроение имеет эту же систему несущих стен. Помещения с четырех сторон окружено крепкими стенами, которые в дальнейшей эксплуатации невозможно передвинуть.

В комфортабельном строительстве коттеджи и особняки, как правило, имеют двухпролетный несущий остов, появляется внутренняя несущая стена. Она то и может быть либо поперечной, либо продольной. Величина пролетов может быть одинаковой и неравной: меньший пролет для личных (обычно малых) помещений, больший пролет - для общесемейных - гостиной, столовой. Высота стенового остова - полтора-два этажа. Устройство мансард снижает комфорт проживания, поэтому их применяют для второстепенных или подсобных помещений. Крыша в таком случае может быть либо мансардной, либо чердачной.

В высококачественном жилище со стеновым остовом применяют трех- или четырехпролетную конструкцию, которая так-же может быть в зависимости от ориентации входа в дом дольной или поперечной. Для зданий этого класса характерен развитый план сложной формы, поэтому стеновой остов может быть перекрестным, т.е. иметь и продольные и поперечные несущие стены.

Каркасный остов имеет следующие конструктивные схемы: с поперечным или продольным расположением ригелей, безригельную систему. В каркасном остове стены заменены отдельно стоящими опорами, принимающими нагрузку от вышележащих этажей; опоры связывают в единую систему балки, которые несут плиту перекрытия. Нагрузка от конструкций, людей и оборудования передается на фундамент точечно по вертикальной оси опоры в виде колонны. Вес здания принимает столбчатый фундамент под каждой колонной. Координационные оси в этом случае показывают расположение горизонтальных несущих элементов балок - ригелей.

Расстояние между колоннами, их пролет, зависит от применяемого материала. Так, железобетонные и металлические колонны позволяют принимать большие пролеты - 4-8 м, деревянный каркас способен перекрыть меньшие пролеты (1,5-6 м), деревянный каркас из досок толщиной 50 мм и шириной 180 мм выполняют с шагом 0,6 м, вертикально стоящие доски располагают в толще стены. В последнем случае при соединении (обвязке) снизу и сверху, обшивке с боковых сторон листовым материалом (плиты ДСП, ОСП, ЦСП, водостойкая фанера) опоры работают в системе стены как единая панель. Пространство между облицовкой заполняют эффективным утеплителем - минерало-ватными плитами, пенобетоном и др. Такой каркас лежит в основе панельных и панельно-щитовых домов из деревянных конструкций. Панельные дома из деревянных конструкций составляют основу индустриального деревянного домостроения, которое покрывает сектор недорогих стандартных домов для массового покупателя в ряд стран (США, Канада, Финляндия и др.).

Системы смешанного вида - неполный каркас или кар-касно-стеновой остов, а также каркасно-связевый остов применяют в малоэтажном домостроении. Здания с неполным каркасом - это дома с наружными несущими стенами и колоннами внутри. Такое сочетание позволяет сохранить тектонику кирпичной стены снаружи и обеспечить планировочную гибкость и больший выход полезной площади. Жилые дома с каркасно-связевым остовом, как правило, - это большие сооружения, в которых для обеспечения жесткости между колоннами устраивают стены. Это несколько ограничивает планировочные возможности конструкции.

Билет 8

1) Принципы функциональной организации внутреннего пространства общественных зданий.

2) Функциональное зонирование. Основные планировочные элементы общественных зданий.

1. Формообразование главных и второстепенных помещений, их сочетание строится на основе гармонизации и психофизиологических закономерностей внутреннего пространства. В архитектурном проектировании общественных зданий сложились два основных метода построения их архитектурно-планировочной композиции в зависимости от различного подхода к формированию внутреннего пространства зданий. Первый метод, наиболее традиционный, основан на четком разделении всех помещений на однородные функциональные группы, выделение ядра композиции и элементов функциональных связей. Система организации жизни в здании в том случае соответствует внутренним пространствам. Второй метод, соответствующий требованиям современной архитектуры, основан на универсальности и многообразном использовании внутреннего пространства путем создания единого укрупненного гибкого внутреннего пространства с простым очертанием объема. В любом случае функциональные группы формируются на основе расчленения внутреннего пространства специальными конструкциями – передвижными перегородками. В целом выбор того или иного метода построения архитектурно-планировочной композиции зависит от конкретных функциональных градостроительных и художественно образных задач и условий проектирования общественного здания.

Очевидно,

что группировка внутренних пространств

также влияет на композиционное решение

общественного здания. В одних случаях,

когда ядро композиции располагается

по оси симметрии, а второстепенные

помещения группируются вокруг него,

формируется симметричная схема. В

других, когда ядро композиции располагается

вне центра, а соподчиненные элементы

свободно группируются по отношению к

нему, создается асимметричная схема

композиции. В зависимости от характера

функциональных процессов группировка

помещений должна; учитывать:

Очевидно,

что группировка внутренних пространств

также влияет на композиционное решение

общественного здания. В одних случаях,

когда ядро композиции располагается

по оси симметрии, а второстепенные

помещения группируются вокруг него,

формируется симметричная схема. В

других, когда ядро композиции располагается

вне центра, а соподчиненные элементы

свободно группируются по отношению к

нему, создается асимметричная схема

композиции. В зависимости от характера

функциональных процессов группировка

помещений должна; учитывать:

во-первых, взаимосвязи помещений, требующие непосредственного сопряжения помещений (например, зал и сцена вестибюль и гардероб и т. п.), и,

во-вторых, взаимосвязи помещений при помощи горизонтальных и вертикальных коммуникаций (коридоры, лестницы и пр.).

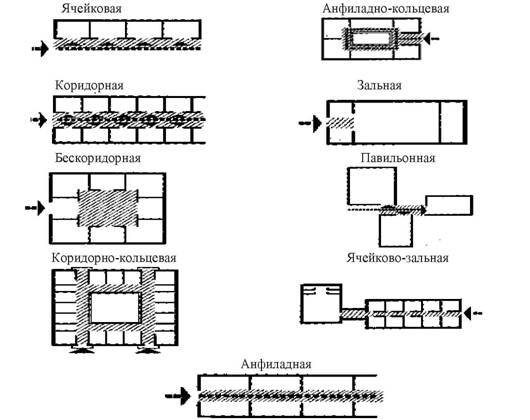

Известные возможные сочетания пространств внутри здания сводятся к шести основным схемам: ячейковой, коридорной, анфиладной, зальной, павильонной и смешанной или комбинированной (рис. 3).

Общественные здания и их комплексы – это искусственная среда, в которой протекают один или несколько процессов общественной жизнедеятельности людей; это ограниченное строительными конструкциями пространство, предназначенное для кратковременного или длительного пребывания в нем людей и защиты их от воздействий природных факторов. Главным фактором, основой объемно-планировочного решения общественных зданий и сооружений являются функциональное назначение, т. е. та общественная деятельность человека, ради которой строится здание.

При проектировании крупных общественных зданий, общественных и общественно–торговых центров, характеризующихся множеством разнообразных внутренних пространств, целесообразно проводить так называемое функциональное зонирование, т. е. разбивку на зоны из однородных групп помещений, исходя из общности их функционального назначения и внутренних взаимосвязей.

Общественные здания предназначены для временного пребывания людей в связи с осуществлением в них различных и многообразных функциональных процессов отдыха, быта и труда – обучение, спорт, развлечения, зрелища, питания, медицинское обслуживание, торговля, управление и т. п. В соответствии с назначением общественные здания разделяют на различные виды – учебные, общественного питания, зрелищные, лечебные и др.

Основные функции общественных зданий:

1)создание условий для разнообразных видов общения и общественного обслуживания жителей городов и сел;

2) обеспечение повседневных, периодических и эпизодических потребностей жизнедеятельности населения (досуг и отдых, личное потребление товаров и услуг, духовные потребности).

Функциональная структура общественных зданий состоит из трех основных частей: рекреационно-оздоровительной, хозяйственно-бытовой и производственной. Помещение здания должно наиболее полно отвечать тем процессам, которые в нем осуществляются. Соответствие помещения тот или иной функции достигается только тогда, когда в нем создаются оптимальные условия для человека, т. е. пространство отвечает выполняемому в помещении функционально-технологическому процессу. Совокупность всех элементов и условий, характеризующих функционально-технологические процессы, определяет пространственную организацию, размеры и формы зданий и сооружений. Для каждого вида общественных зданий характерен свой функционально-технологический процесс, на основе которого предъявляются к проектированию определенные требования. Итак, функционально-технологический процесс – это осуществление во времени и пространстве главной функции здания, при котором она разделяется на систему главных и подсобных функций на всех пространственных уровнях здания (рис.1).