- •Вакуумное оборудование. Вакуумные насосы

- •2.17 Объемные вакуумные насосы

- •2.18 Молекулярная откачка

- •2.18 Эжекторные вакуумные насосы

- •2.19 Диффузионные пароструйные насосы Принцип действия и классификация диффузионных пароструйных насосов

- •2.20 Диффузионные паромасляные насосы

- •2.21 Вакуумные агрегаты с паромасляными насосами

- •2.22 Бустерные паромасляные насосы.

- •2.25 Геттерные насосы (сорбционные).

- •2.27 Криогенные насосы

- •2.28 Сравнение откачных средств

2.21 Вакуумные агрегаты с паромасляными насосами

Высоковакуумные паромасляные насосы обычно присоединяются к откачиваемому объему через короткий трубопровод, снабженный вакуумным затвором. Для расширения возможностей применения высоковакуумных паромасляных насосов отечественная промышленность выпускает вакуумные агрегаты. Агрегат, как правило, состоит из паромасляного насоса, снабженного вакуумным затвором, маслоотражателем, азотной ловушкой и рядом других вспомогательных деталей, смонтированных на одной раме. Затвор, входящий в агрегат, имеет заслонку откидывающегося типа, смонтированную на отдельном фланце. В качестве уплотнителя используется вакуумная резина. Перемещение и поджатие заслонки производится при помощи рычажно-эксцентрикового механизма, который через герметично уплотненный вал соединяется с маховиком или электромотором. Для удобства работы переходной патрубок имеет два фланца: один из них расположен вверху патрубка, другой—сбоку. В соответствии с конструкцией откачной системы агрегат может быть пристыкован к ней либо боковым, либо верхним фланцем. В результате сопротивления, создаваемого потоку газа затвором, переходным патрубком и азотной ловушкой, эффективная быстрота действия вакуумного агрегата примерно в 4 раза меньше, чем расчетная быстрота действия установленного на агрегате паромасляного насос Широкое применение диффузионных паромасляных насосов в различных отраслях промышленности обусловлено рядом их положительных свойств:

низкой упругостью пара рабочей жидкости при комнатной температуре, что позволяет получать высокий вакуум без применения ловушек;

нетоксичностью рабочей жидкости;

надежностью в работе и простотой обслуживания;

малой чувствительностью к качеству поверхности рабочих деталей насоса;

возможностью использования практически любого конструкционного материала для изготовления насоса.

К недостаткам диффузионных паромасляных насосов следует отнести:

неоднородность состава рабочих жидкостей (молекулы органических рабочих жидкостей имеют очень сложное строение и могут содержать летучие соединения — фракции с большей или меньшей упругостью пара);

возможность образования летучих фракций непосредственно в процессе работы насоса либо за счет термического разложения в испарителе, либо при прорывах атмосферного воздуха в работающий насос;

обратное проникновение паров рабочей жидкости из насоса в откачиваемый объект.

2.22 Бустерные паромасляные насосы.

Бустерные паромасляные насосы по своей конструкции несколько отличаются от высоковакуумных паромасляных насосов:

бустерный насос имеет меньший зазор между соплом и корпусом, т. е. меньшее входное сечение;

давление пара рабочей жидкости в испарителе бустерного насоса выше, а следовательно, выше плотность пара рабочей жидкости и больше величина наибольшего выпускного давления;

бустерный насос, как правило, снабжен эжекторной выходной ступенью, что также способствует увеличению наибольшего выпускного давления;

в бустерном насосе отсутствует фракционирующее устройство.

2.23 ПОНЯТИЕ О БЕЗМАСЛЯНОИ ОТКАЧКЕ

Под безмасляной откачкой подразумевают откачку с помощью средств, не имеющих органических рабочих жидкостей. В соответствии с классификацией насосов) к безмасляным насосам относятся насосы поверхностного действия и их возможные комбинации.

Широкое внедрение средств безмасляной откачки обусловлено возросшими требованиями к различным технологическим процессам, а также жесткими требованиями к составу остаточной атмосферы в ряде установок для изготовления оптических покрытий, выращивание кристаллов, плавки стекла т. п.

Кроме чисто масляных и безмасляных средств откачки существует группа насосов, которая при правильной эксплуатации обеспечивает настолько малые потоки проникновения паров органических рабочих жидкостей в откачиваемый объект, что они не оказывают заметного влияния на работоспособность электровакуумных приборов или экспериментальных устройств.

К таким средствам откачки, называемым обычно практически безмасляными, можно отнести:

Геттерные (сорбционные) насосы, геттеро-ионные насосы, магнито-элетроразрядные насосы.

Сорбция газов и паров твёрдыми телами.

Адсорбция, абсорбция, окклюзия и сорбция.

Одной из наиболее важных проблем в технике высокого вакуума является удаление газов и паров, присутствующих на поверхности стеклянных стенок и металлических частей аппаратуры и внутри их. Во многих производственных процессах используется способность активных углей и других диспергированных твёрдых тел поглощать после тщательного обезгаживания значительное количество паров и газов.

Известно несколько механизмов поглощения газов и паров твёрдыми телами. Твёрдое тело может химически взаимодействовать с газом или паром, например, пятиокись фосфора P2O5 (селикагель) поглощает пары воды, связывая их химически, с образованием фосфорной кислоты H3 PO4.

Существуют и другие виды поглощения газа или пара обезгаженным твёрдым телом. Газ может проникнуть внутрь твёрдого тела подобно тому, как это происходит при растворении газа в жидкости. Это явление называется абсорбцией или окклюзей. Металлы абсорбируют многие газы (водород, кислород, азот, окись углерода, двуокись серы и т.п.). Помимо этого газ может так же взаимодействовать только с поверхностью твёрдого тела: поглощение газа с образование плёнки толщиной в одну или несколько молекул называется адсорбцией. Во многих случаях газ может находиться частично на поверхности, а частично в толще твёрдого тела: иногда оказывается затруднительным точно установить характер механизма поглощения газа. Вследствие этого употребляют более общий термин «сорбция», объединяющий оба понятия адсорбцию и абсорбцию.

Твёрдое тело, поглощающее газ называется сорбентом (адсорбентом, абсорбентом): газ или пар, поглощаемый из газовой фазы, называется сорбатом (адсорбатом, абсорбатом).

Процесс удаления газа из сорбента называют десорбцией.

Сорбционная ёмкость любого адсорбента сильно зависит от величины поверхности единицы массы адсорбента (от его удельной поверхности). Количество вещества, адсорбированного единицей массы адсорбента, значительно больше у пористых тел (активированный уголь, силикагель, высокодисперсионные окислы и металлы), чем у непористых (стекло, слюда и шлифованные металлы).

В различных системах газ - твёрдое тело адсорбция обусловлена различными силами. Иногда взаимодействие между газом и твёрдым телом напоминает химическую реакцию. В этом случае происходит достаточно сильное разрушение электронной конфигурации молекул газа и молекул поверхности твёрдого тела, чтобы вызвать образование валентной связи между адсорбированным веществом и адсорбентом. Этот процесс называется хемосорбцией и для него характерны большие значения теплоты адсорбции и тенденция к необратимости.

Значительно чаще встречается физическая адсорбция, даже газы, неспособные к химическому взаимодействию с твёрдым телом будут адсорбироваться поверхностью за счёт чисто физических сил. Эти более слабые силы (поляризационные силы или ван-дер-ваальсовы силы) подобны силам, вызывающим сжижение газа.

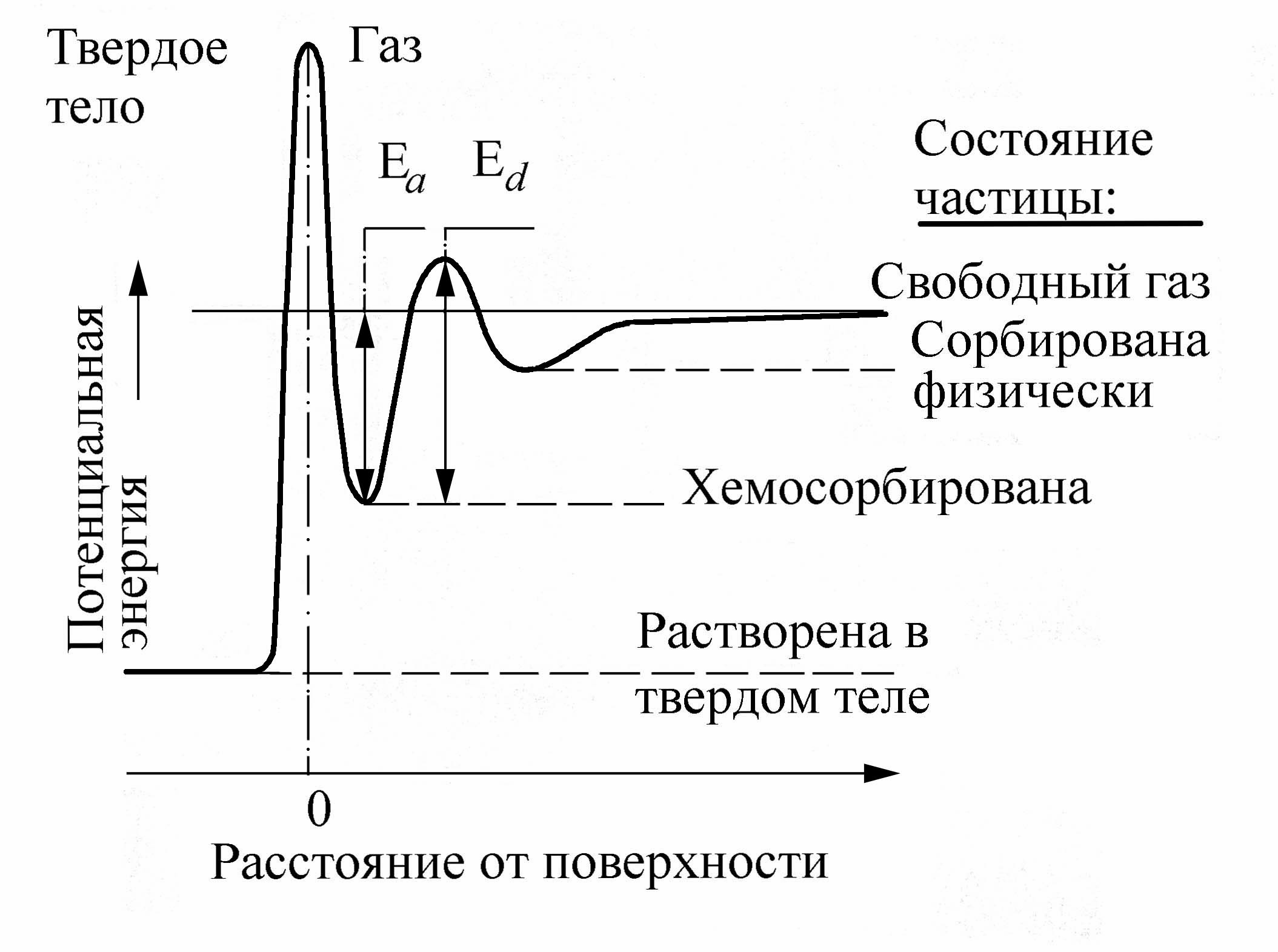

Атомы или молекулы газа, приближаясь к атомночистой поверхности твёрдого тела, попадают в поле сил, потенциальная энергия взаимодействия которых изображена на рис.2.42. Первая неглубокая потенциальная яма возникает из-за наличия слабых ван-дерваальсовых и поляризационных сил.

Рис.2.43 Потенциальная энергия частицы газа у поверхности твёрдого тела

Переход в это состояние называется физической сорбцией. И характеризуется небольшими энергиями адсорбции, не превышающими 10 ккал.моль-1. Если сорбционный атом и твёрдое тело химически инертны, процесс адсорбции на этом и заканчивается. Примерами могут служить H2, N2, O2 и все инертные газы на любых поверхностях. Некоторые системы газ-твёрдое тело способны к взаимодействию друг с другом, в результате которого атом газа входит в более высокую потенциальную яму. Этот процесс включает в себя различные формы электронного взаимодействия газа и твёрдого тела. При этом потеря энергии адатомом или теплота адсорбции Ea превышает 10 ккалмоль-1 и пропорциональна теплоте образования соответствующего химического соединения[3].

Адсорбционные процессы изучаются по кривым адсорбции, устанавливающим зависимости между тремя основными величинами: количеством поглощённого газа – а, равновесным давлением – p, температурой – T, различают три основные кривые: изотерма – a=F(p) при T=const, изобара – a=F(t) при p=const, изостера – p=F(t) при a=const. Чаще всего пользуются изотермами адсорбции, которые всегда легче получить или проверить экспериментальным путём.

Вывод уравнения изотермы многослойной, полимолекулярной адсорбции произведён при следующих предположениях:

теплота адсорбции в первом слое постоянна и не зависит от количества поглощенного газа,

теплота адсорбции во втором и всех последующих слоях равна теплоте конденсации,

з

начение

вероятности конденсации и минимальное

время адсорбции одинаково для всех

адсорбционных слоёв.

начение

вероятности конденсации и минимальное

время адсорбции одинаково для всех

адсорбционных слоёв.

На рис.2.44 показана условная модель многослойной адсорбции. Молекулы на поверхности в несколько слоёв.

![]()

Для облегчения расчёта свободной поверхности все молекулы сдвинуты вправо.

Равнение полемолекулярной адсорбции известно под названием БЭТ

( Брунауэр, Эммет и Тейлор):

![]() (2.89)

(2.89)

где a количество адсорбанта на единицу поверхности, am –количество адсорбанта, необходимое для мономолекулярного покрытия адсорбента, p –равновестное давление в газовой фазе, pt - давление насыщенных паров при температуре T1K, C – константа, зависящая от разности теплот адсорбции Qa и конденсации E, Cp =exp[(Qa –E)(RT)],R – универсальная газовая постоянная.

У равнение

2.89 при Qa

E даёт S-

образную изотерму адсорбции, а при Qa

E островковую (рис.2.45)[3].

равнение

2.89 при Qa

E даёт S-

образную изотерму адсорбции, а при Qa

E островковую (рис.2.45)[3].

Рис.2.45 Изотермы адсорбции

При островковой изотерме адсорбции поглощение молекул более вероятно, чем при S- образной. Это приводит к образованию многослойных участков поглощающего газа.

Для очень низких давлений p pt /c S- образная изотерма переходит в линейную и описывается уравнением Генри:

a/am =bp ,где

bp – постоянная, зависящая от температуры. bp =c/pt

2.24 Адсорбционные насосы.

Адсорбционные насосы

относятся к группе поверхностного

действия. Принцип действия адсорбционных

насосов основан на способности некоторых

предварительно обезгаженных и охлаждённых

до низких температур пористых твёрдых

тел (сорбентов) поглощать большое

количество газов и паров главным образом

в результате ф изической

адсорбции. При физической адсорбции

связь молекул газа или пара с поверхностью

адсорбента очень мала и поэтому процесс

поглощения газа адсорбционными насосами

полностью обратим: при охлаждении

адсорбента происходит поглощение газов

и паров, а при нагревании их обратное

выделение. В качестве адсорбентов

могут быть использованы древесные и

изической

адсорбции. При физической адсорбции

связь молекул газа или пара с поверхностью

адсорбента очень мала и поэтому процесс

поглощения газа адсорбционными насосами

полностью обратим: при охлаждении

адсорбента происходит поглощение газов

и паров, а при нагревании их обратное

выделение. В качестве адсорбентов

могут быть использованы древесные и ли

торфяные угли, силикагели, алюмогели и

природные или искусственные цеолиты.

Наибольшей сорбционной ёмкостью обладают

активированные угли и цеолиты.

ли

торфяные угли, силикагели, алюмогели и

природные или искусственные цеолиты.

Наибольшей сорбционной ёмкостью обладают

активированные угли и цеолиты.

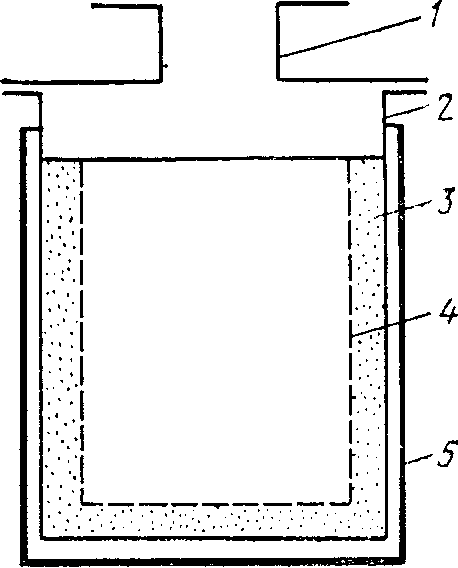

На рис.2.46 показано устройство цеолитового адсорбционного насоса. В металлическом корпусе 2 установлена кассета 4 с адсорбентом 3. При подготовке насоса к работе сосуд Дьюара снимают и к корпусу подвигают электрическую печь. Обезгаживание адсорбента проводится при непрерывной откачки выделяющихся газов через выходной патрубок 1. После обезгаживания адсорбента корпус насоса охлаждается жидким азотом с помощью сосуда Дьюара. Адсорбционные насосы чаще всего используются как средства для создания предварительного разрежения до 110-2 Па в вакуумных системах безмасленной откачки. Они могут работать и как самостоятельные средства безмасленной откачки замкнутых объектов с малыми потоками газоотделения до высокого или сверхвысокого вакуума. Для получения высокого и сверхвысокого вакуума с помощью адсорбционных насосов необходима периодическая прокачка неодсорбированных газов вспомогательным насосом объёмного действия.

К достоинствам адсорбционных насосов относится: простая конструкция, отсутствие электропитания (имеющиеся электронагреватели включаются только на время обезгаживания адсорбента), обеспечение безмасленной откачки в широком интервале давлений: от атмосферного до высокого вакуума. Среди недостатков адсорбционных насосов следует отметить: ограниченную сорбционную ёмкость насоса по воздуху и зависимость давления в насосе от количества поглощённого газа, малую сорбционную ёмкость по водороду, который является основным компонентом газоотделения большинства конструкционных материалов. Необходимостью бесперебойного залива жидкого азота в систему охлаждения насоса, необходимость в частой регенерации (обезгаживании адсорбента) насоса, при этом качество адсорбента после нескольких циклов регенерации заметно ухудшается: адсорбент осыпается, обугливается и т.п., возможность запыления вакуумной системы и откачиваемого объекта продуктами разложения и осыпания адсорбентов, т.к. все виды адсорбентов, применяемых в этих насосах, в той или иной степени являются источниками пыли.

Сорбционная ёмкость насоса по водороду может быть повышена применением активированных адсорбентов: платированных или палладированных силикагелей и т.п. Насосы с активированными адсорбентами позволяют получить предельное давление до 10-8 Па при кратковреманной предварительной откачки вспомогательным насосом с целью снижения парциального давления инертных газов: гелия или неона.