2. Хроматографические методы анализа

Исторически хроматография впервые была предложена русским физиологом и биохимиком Михаилом Семеновичем Цветом, который в 1903 г. прочел лекцию о разделении пигментов, выделенных из зеленых листьев растений, на колонке с мелом. Михаил Семенович открыл принцип хроматографии, изучил свойства 126 сорбентов для использования в хроматографии. Он предложил термин хроматография, что означает цветозапись, в связи с тем, что он наблюдал окрашенные зоны на белой колонке. Сам М.С. Цвет писал: "...Подобно световым лучам в спектре, различные компоненты сложного пигмента закономерно распределяются друг за другом в столбе сорбента и становятся доступными качественному определению. Такой расцвеченный препарат я назвал хроматограммой, а соответствующий метод анализа - хроматографическим методом".

Однако хроматография не развивалась на протяжении многих лет. Работы М.С. Цвета довольно долгое время оставались забытыми и не привлекали внимания, что в известной степени было связано с отрицательной оценкой этих работ, которую дали некоторые авторитеты того времени.Расцвет хроматографии начался лишь после работ Е.Ледерара, Р.Куна и А.Винрерштейна, изучавших растительные пигменты в 30-х годах.В 1938 г. Н.А.Измайлов и М.С. Шрайбер предложили тонкослойную хроматографию.В 1941 г. А.Мартин и Р. Синг открыли распределительную жидкостную хроматографию, давшую потом частный метод – хроматографию на бумаге. Их работа была удостоена Нобелевской премии. Всего за работы по хромаографии было присуждено 14 Нобелевских премий.

2.1 Классификация методов хроматографии

Различные методы хроматографии можно классифицировать по агрегатному состоянию фаз, способу их относительного перемещения, аппаратурному оформлению процесса и т. д. По агрегатному состоянию фаз хроматографические методы обычно классифицируют следующим образом (таблица).

Таблица – Классификация хроматографических методов по агрегатному состоянию фаз

Неподвижная фаза |

Подвижная фаза |

|

газообразная |

жидкая

|

|

Твердая |

Газовая адсорбционная хроматография |

Жидкостная адсорбционная, ионообменная, ионная, тонкослойная, осадочная хроматография |

Жидкая |

Газожидкостная распределительная хроматография, капиллярная |

Жидкостная распределительная, высокоэффективная жидкостная, гельхроматография |

По способу относительного перемещения фаз различают фронтальную проявительную, или элюэнтную, и вытеснительую хроматографию.

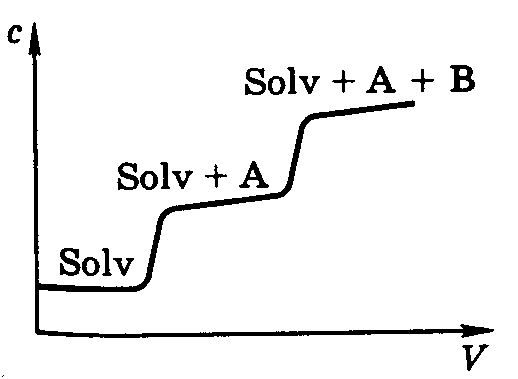

Фронтальный метод. Это простейший по методике вариант хроматографии. Он состоит в том, что через колонку с адсорбентом непрерывно пропускают анализируемую смесь, например, депонентов А и В в растворителе Solv. В растворе, вытекающем из колонки, определяют концентрацию каждого компонента и строят график в координатах концентрация вещества – объем раствора, прошедшего через колонку. Эту зависимость обычно и называют хроматограммой или выходной кривой (рисунок ).

Рисунок – Выходная кривая фронтального анализа

Вследствие сорбции веществ А и В сначала из колонки будет вытекать растворитель Solv, затем растворитель и менее сорбирующийся компонент А, а затем и компонент В и, таким образом, через некоторое время состав раствора при прохождении через колонку меняться не будет. Фронтальный метод используется сравнительно редко. Он применяется, например, для очистки раствора от примесей, если они сорбируются существенно лучше, чем основной компонент, или для выявления из смеси наиболее слабо сорбирующегося вещества.

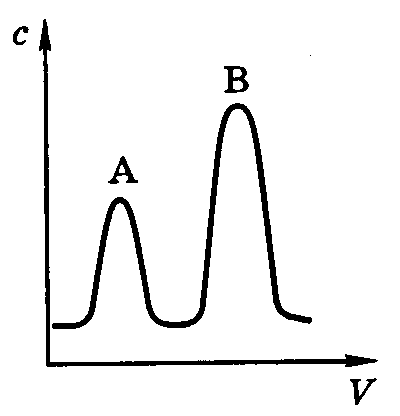

Проявительный (элюэнтный) метод. При работе по этому методу в колонку вводят анализируемую смесь, содержащую компоненты А и В в виде порции раствора или газа и колонку непрерывно промывают газом-носителем или растворителем Solv. При этом компоненты анализируемой смеси разделяются на зоны: хорошо сорбирующееся вещество В занимает верхнюю часть колонки, а менее сорбирующийся компонент А будет занимать нижнюю часть. Типичная выходная кривая изображена на рисунок 21.

Рисунок – Выходная кривая проявительного анализа

В газе или растворе, вытекающем из колонки, сначала появляется компонент А, далее — чистый растворитель, а затем компонент В. Чем больше концентрация компонента, тем выше пик и больше его площадь, что составляет основу количественного хроматографического анализа. Проявительный метод дает возможность разделять сложные смеси, он наиболее часто применяется в практике. Недостатком метода является уменьшение концентрации выходящих растворов за счет разбавления растворителем (газом-носителем).

Вытеснительный метод. В этом методе анализируемую смесь компонентов А и В в растворителе Solv вводят в колонку и промывают раствором вещества D (вытеснитель), которое сорбируется лучше, чем любой из компонентов анализируемой смеси.

Концентрация раствора при хроматографировании не уменьшается в отличие от проявительного метода. Существенным недостатком вытеснительного метода является частое наложение зоны одного вещества на зону другого, поскольку зоны компонентов в этом методе не разделены зоной растворителя.