- •1. Распределение часов по дисциплине «Экономика общественного сектора» Тематический расчет часов

- •Цели и задачи изучения дисциплины, ее место в подготовке специалиста

- •Темы и содержание лекционных занятий Тема 1. Общественный сектор и общественные блага

- •Тема 2. Перераспределение и эффективность

- •Тема 3. Общественный выбор: коллективное принятие решений

- •Тема 4. Общественный выбор: экономическая теория государства

- •Тема 9. Расходы государства

- •Тема 10. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе

- •Тема 11. Оценка эффективности программ общественных расходов

- •Тема 12. Бюджетный федерализм

- •4. Темы и содержание семинарских занятий Темы 1. Общественный сектор и общественные блага

- •Тема 2. Перераспределение и эффективность

- •Темы 3-4. Общественный выбор: коллективное принятие решений и экономическая теория государства

- •Тема 6. Перемещение налогового бремени. Сфера действия налога

- •Тема 7. Избыточное налоговое бремя

- •Тема 8. Оптимальное налогообложение

- •Тема 9. Расходы государства

- •Тема 10. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе

- •Тема 11. Оценка эффективности программ общественных расходов

- •Тема 12. Бюджетный федерализм

- •5. Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы

- •6. Литература Обязательная:

- •Дополнительная:

- •2. Методические рекомендации по изучению дисциплины (для студентов)

- •1.Перечень заданий по самостоятельной работе студентов

- •1.1 Задания для самостоятельной работы

- •1.2 Примерная тематика докладов

- •1.3 Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу

- •2. Содержательная постановка теоретических вопросов и практических задач

- •2.1 Теоретические вопросы

- •2.2 Задания

- •При подготовке докладов следует использовать работы, перечисленные с разбивкой по темам курса в разделе 5.

- •5. Список учебной и научной литературы основная

- •Дополнительная литература по темам:

- •Тема 2:

- •Тема 9:

- •Тема 10:

- •Тема 11:

- •Тема 12:

- •6. Справочный и статистический материал Интернет-источники:

- •3. Учебно-методические материалы по основным видам деятельности

- •3.1 Учебно-методические материалы лекционного курса Тема 1. Общественный сектор и общественные блага

- •Некоторые примеры государственного вмешательства и направлений

- •Тема 2. Перераспределение и эффективность. Ключевые понятия.

- •Тема 3. Общественный выбор: коллективное принятие решений.

- •Манипулирование при голосовании

- •Тема 4. Общественный выбор: экономическая теория государства.

- •Политические роли

- •Тема 5. Доходы государства

- •Тема 6. Перемещение налогового бремени

- •Тема 7. Избыточное налоговое бремя

- •Тема 8. Оптимальное налогообложение

- •Тема 9. Расходы государства

- •Ключевые понятия.

- •Основные теоретические положения.

- •Сравнение социальной помощи (борьбы с бедностью) и социального страхования

- •Тема 10. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе

- •Тема 11. Оценка эффективности программ общественных расходов

- •Тема 12. Бюджетный федерализм

- •3.2 Учебно-методические материалы семинарских занятий

- •Тема 1. Общественный сектор и общественные блага

- •Цель занятия

- •Вопросы для обсуждения

- •Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 2. Перераспределение и эффективность.

- •2.1 Цель занятия

- •2.2 Вопросы для обсуждения

- •2.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Темы 3-4. Общественный выбор.

- •3.1 Цель занятия

- •3.2 Вопросы для обсуждения

- •3.3 Темы для дискуссий и докладов:

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 5. Доходы государства

- •5.1 Цель занятия

- •5.2 Вопросы для обсуждения

- •5.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 6. Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов

- •6.1 Цель занятия

- •6.2 Вопросы для обсуждения

- •6.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 7. Избыточное налоговое бремя

- •7.1 Цель занятия

- •7.2 Вопросы для обсуждения

- •7.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 8. Оптимальное налогообложение

- •8.1 Цель занятия:

- •8.2 Вопросы для обсуждения

- •8.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 9. Расходы государства

- •9.1 Цель занятия

- •9.2 Вопросы для обсуждения

- •9.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 10. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе

- •10.1 Цель занятия

- •10.2 Вопросы для обсуждения

- •10.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 11. Оценка эффективности общественных расходов

- •11.1 Цель занятия

- •11.2 Вопросы для обсуждения

- •11.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 12. Бюджетный федерализм

- •12.1 Цель занятия

- •12.2 Вопросы для обсуждения:

- •12.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •3.3 Словарь терминов

- •3.4 Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля

- •Примерный вариант промежуточного тестирования (контрольная работа №1).

- •3.5 Курсовые работы (методические указания)

- •Примерная тематика курсовых работ

Тема 2. Перераспределение и эффективность. Ключевые понятия.

Распределение и перераспределение; дилемма равенства и эффективности; измерение неравенства – децильный коэффициент и коэффициент фондов, кривая Лоренца и коэффициент Джини; издержки перераспределения – административные и дестимулирования; сильная и слабая ловушки безработицы; сильная и слабая ловушки бедности; эксплицитное и имплицитное налогообложение; компенсационный критерий (критерий Калдора–Хикса); функция общественного благосостояния; функция Бергсона–Самуэльсона; утилитаризм; либертарианство, эгалитаризм; принцип «второго лучшего».

Основные теоретические положения.

Причины неравенства. Факторы:

1) факторы, которые были унаследованы индивидом, то есть первоначальная наделенность ресурсами (например, полученное наследство); а также природная одаренность, способности;

2) накопленный в течение жизни человеческий капитал, который зависит от уровня образования и полученного опыта;

3) фактическая напряженность трудовых усилий, которые прилагает человек для достижения цели;

4) наличие или отсутствие дискриминации на рынке труда;

5) везение, удача, которые влияют на принятые индивидом решения.

Кроме индивидуальных факторов на распределение доходов в огромной степени влияют особенности институционального устройства экономики. Существенны, например, отраслевая структура, степень монополизации, открытость экономики для импорта и т.д.

Категория "доход".

Доход – это полученные за определенный период средства, которые могут быть потрачены индивидом без уменьшения размеров его богатства. Между экономическим содержанием понятия "доход" и его статистической оценкой существуют расхождения. В частности, в статистическое определение дохода не включаются:

Изменение стоимости капитала. Если стоимость акций, принадлежащих индивиду, выросла с 50000 руб. до 51000 руб., то он может увеличить свое потребление на 1000 руб., не уменьшая размеров своего богатства. Вместе с тем, если стоимость акций падает, то эти потери в стоимости капитала должны вычитаться из дохода индивида.

Неденежные выгоды, получаемые индивидом на рабочем месте. Многие предприятия наряду с заработной платой предоставляют своим работникам ряд бесплатных услуг – бесплатное питание в столовой, служебная квартира и машина, заграничные командировки и т.п.

Производство благ для собственного потребления внутри домохозяйства.

Вмененные издержки, связанные с собственностью на жилье. Человек, проживающий в собственном доме не уплачивает арендную плату и, соответственно, может увеличить свое потребление на ее величину.

При определении величины дохода индивида важную роль играет период времени, за который рассчитывается доход. Распределение недельного дохода показывает большее неравенство, чем распределение за более длительный период.

Показатели, измеряющие неравенство:

Децильный коэффициент рассчитывается как отношение пограничного значения дохода между 9-м и 10-м децилями к пограничному значению дохода между 1-м и 2-м децилями. Он показывает, во сколько раз доходы 10% самой богатой части общества превышают доходы 10% его беднейшей части.

Коэффициент фондов рассчитывается как отношение среднего значения дохода между 9-м и 10-м децилями к среднему значению дохода между 1-м и 2-м децилями. Значение коэффициента фондов для России приведено в Error: Reference source not found.

Квинтильный коэффициент рассчитывается по принципу децильного коэффициента, только общество делится на 5 групп (по 20%) по уровню дохода.

Квартильный коэффициент также рассчитывается по принципу децильного коэффициента, но общество делится на 4 группы (по 25%) по уровню дохода.

Дисперсия и коэффициент вариации. Эти статистические показатели базируются на непрерывной функции распределения и оценивают степень отклонения значений уровня дохода от его среднего значения в обществе.

Дисперсия:

![]() ,

где

,

где

yi – доход i-го индивида, μ – средняя величина дохода, n – число индивидов.

Преимуществом данного коэффициента является возможность учесть неравенство, оценив отклонение дохода от среднего значения. Чем больше величина дисперсии, тем сильнее отклонение конкретных значений дохода индивидов от средних значений и, следовательно, тем выше уровень неравенства. Однако, данный коэффициент обладает существенным недостатком: если доходы всех без исключения индивидов увеличатся в одинаковой пропорции, например в два раза, то степень неравенства не изменится, но дисперсия вырастет. Эта проблема решается с помощью коэффициента вариации:

![]()

Преимущество коэффициента вариации заключается в независимости от масштаба шкалы измерения. Но он не учитывает ценность трансфертов для отдельных индивидов. Так, трансферт в размере 100 рублей от индивида с доходом 10'000 рублей индивиду с доходом 1'500 рублей повлияет на коэффициент вариации так же, как трансферт в 100 рублей от индивида с доходом 1'000'000 рублей индивиду с доходом 998'500 рублей.

Чтобы придать больший вес трансфертам малообеспеченным индивидам, используется дисперсия логарифма дохода:

![]()

Коэффициент H не зависит от абсолютного уровня дохода, чувствителен к трансфертам при любых уровнях дохода и придает больший вес трансфертам малообеспеченным индивидам. Однако, существует вероятность, что при высоких уровнях дохода трансферты от богатых бедным могут увеличить значение Н.

Коэффициент Джини и кривая Лоренца

К ривая

Лоренца показывает отклонение фактического

распределения доходов от линии абсолютно

равного распределения, тем самым

учитывается уровень неравенства в

обществе (см. Рис. 2.1).

ривая

Лоренца показывает отклонение фактического

распределения доходов от линии абсолютно

равного распределения, тем самым

учитывается уровень неравенства в

обществе (см. Рис. 2.1).

На основании кривой Лоренца можно рассчитать коэффициент Джини. Графически, он представляет собой отношение площади между кривой Лоренца и линией равного распределения и площадью треугольника под линией равного распределения.

Формально коэффициент Джини равен половине среднего арифметического абсолютных разностей между всеми парами доходов, нормированного относительно средней:

![]()

Как соотношение площадей коэффициент Джини рассчитывается как:

![]()

Коэффициент Джини можно использовать не только для оценки существующего неравенства, но и для анализа социальных изменений и проводимых реформ.

Коэффициент Джини не зависит от абсолютных размеров дохода и сравнивает индивидуальный доход не со средним значением, а со всеми другими уровнями дохода. Однако, кривая Лоренца и коэффициент Джини, также как и другие вышеперечисленные показатели, несвободны от недостатков.

Если кривая Лоренца лежит полностью внутри другой, то можно сказать, что в первом случае благосостояние страны выше, чем во втором, распределение дохода более равномерно, коэффициент Джини позволяет сравнивать распределения и все другие измерители (дисперсия, коэффициент вариации и т.д.) дают тот же результат сравнения. Если же кривые Лоренца пересекаются, то невозможно строго определить, в какой стране неравенство больше, коэффициент Джини делает сравнение неточным и другие измерители могут дать различный результат.

Индекс Аткинсона

Степень неравенства в стране не может быть точно измерена без привлечения качественной оценки социальной справедливости. Если кривые Лоренца пересекаются, то для сравнительной оценки неравенства необходим измеритель "социальной справедливости", который выразил бы предпочтения общества относительно справедливого распределения. Одним из таких измерителей является параметр ε, предложенный Энтони Аткинсоном в 1970 году. Он представляет собой важность, которую общество придает неравенству. Значения параметра располагаются в интервале от нуля, когда распределение доходов не имеет особой ценности, до бесконечности, отражающей, что общество заботится о положении наименее обеспеченных индивидов. Индекс Аткинсона измеряет неравенство с учетом предпочтений общества:

ε

ε

![]() 1

1

yi – доход индивида в i-той группе, n – число групп, f(yi) – доля населения с доходом, принадлежащим i-той группе, μ – средняя величина дохода.

Индекс Аткинсона может быть интерпретирован как измеритель неравенства и одновременно как потенциальный выигрыш общества от перераспределения. Если А=0.3, то при равномерном распределении дохода необходимо было бы лишь (100 – 30)% = 70% нынешнего национального дохода, чтобы достичь того же самого уровня благосостояния. С другой стороны, выигрыш, который получило бы общество, добившись равного распределения, эквивалентен росту национального дохода на 30%. Как следует из формулы, выигрыш общества тем больше, чем больше значение ε и больше первоначальное неравенство распределения.

Равенство и эффективность.

Стремление к достижению определенного равенства в обществе реализуется за чет перераспределения. В этом случае могут возникнуть потери в эффективности в силу существования издержек перераспределения:

- административные издержки связанны с организацией процесса перераспределения – содержание государственного аппарата по сбору налогов и осуществлению трансфертных платежей;

- издержки дестимулирования возникают, когда из-за наличия перераспределения индивиды изменяют свое экономическое поведение, в частности уменьшают количество рабочего времени и увеличивают часы досуга, вследствие чего сокращается величина национального продукта.

|

Безработица |

Бедность |

Сильная ловушка |

Чистый денежный доход безработного больше чистого денежного дохода работающего

Выгодно не работать, чтобы повысить свое благосостояние |

Полученный дополнительный доход от труда меньше прироста эксплицитного и имплицитного налогообложения

Выгодно меньше работать, чтобы повысить свое благосостояние |

Слабая ловушка |

Чистый денежный доход работающего немного больше чистого денежного дохода безработного.

Решающее значение имеет тягость труда |

Полученный дополнительный доход от труда немного больше прироста эксплицитного и имплицитного налогообложения

Активизация усилий не приведет ни к существенным потерям, ни к существенным приобретениям, решающее значение имеет тяжесть труда |

Критерий Парето и альтернативные критерии. Критерий компенсации.

Наиболее распространенным оценочным критерием является критерий Парето, который гласит, что распределение эффективно, если невозможно улучшить положение одного индивида, не ухудшая при этом положение другого.

Добровольный обмен ведет к Парето-улучшениям. Однако, если рассматривать принудительное перераспределение, которое осуществляет государство, одного только критерия Парето оказывается недостаточно, ведь принудительное перераспределение всегда происходит с потерями для некоторых членов общества.

Чтобы избежать указанного противоречия Н. Калдором и Дж. Хиксом был предложен компенсационный критерий, суть которого сводится к следующему: повышение экономической эффективности имеет место в тех и только тех случаях, когда в новой ситуации индивиды, которые получили дополнительные выгоды, способны компенсировать проигравшим их потери и при этом остаться в выигрыше по сравнению с первоначальной ситуацией. Данный критерий не предполагает реальную компенсацию (это было бы Парето-улучшением), важна лишь потенциальная возможность ее осуществления.

Общественное благосостояние.

Использование компенсационного критерия для оценки распределения и перераспределения ресурсов порождает ряд проблем. В частности, как оценить величину выигрышей и потерь индивидов, а также величину потенциальной компенсации. Для упрощения анализа А. Бергсоном была предложена идея функции общественного благосостояния, разработанная и дополненная впоследствии П. Самуэльсоном.

U

2

2

U2‘‘

Z*

Z*

Z2*

U2‘

W2

W2

Z2** Z**

W1

Z2 Z

Z1* Z1** Z1 U1‘‘ U1

Кривая достижимых полезностей и общественные кривые безразличия

Пусть есть 2 индивида – полноценный и инвалид. Точка Z - исходный набор.

Перераспределение происходит в пользу более слабого в соответствии с функцией общественного благосостояния.

Концепция «общественного» благосостояния включает в себя не только количество ресурсов и благ, которыми может распоряжаться общество, но также этические нормы, касающиеся справедливости при распределении конкретного экономического продукта. Более того, этические нормы могут быть включены в численно выраженную классификацию альтернативных экономических результатов, которая сама зависит от порядковых оценок полезности, имеющихся у каждого индивида.

Функция общественного состояния создает основу для ранжирования любого распределения ресурсов, в отличии от принципов Парето, по которому мы может только то, что одна ситуация лучше, чем другая, если каждый по крайней мере сохраняет свое положение неизменным, а кое-кто его улучшает.

Как следует из характеристики функции общественного благосостояния, она представляет собой результат агрегирования индивидуальных предпочтений:

W = W(U1, …, Un), где U1, …, Un – функции полезности индивидов.

Поскольку одной из задач функции общественного благосостояния является отражение представлений общества о справедливости, то принципы агрегирования различны для различных теорий.

Либертарианцы говорят о невозможности сравнения индивидуальных полезностей и, соответственно, невозможности построения функции общественного благосостояния.

Для утилитаризма в целом характерно представление о функции общественного благосостояния как сумме индивидуальных функций полезности. Если благосостояние каждого члена общества имеет одинаковую ценность, то функцию общественного благосостояния называют бентамовской и записывают как

W(U1,

…, Un)

=

![]() .

.

Если же в обществе больший вес придается какой-либо группе или группам индивидов (например, малообеспеченным индивидам), то функция записывается как

W(U1,

…, Un)

=

![]() ,

где ai

– весовые коэффициенты.

,

где ai

– весовые коэффициенты.

С точки зрения эгалитарного подхода, благосостояние общества – не просто собирательное обозначение для благосостояния индивидов, как у либертаристов, и даже не сумма индивидуальных полезностей, как у утилитаристов. Это нечто отвечающее высшим интересам самого общества как единого организма, в котором индивиды выполняют функции членов. Соответственно, эгалитаристы, также как и либертаристы не признают существование функции общественного благосостояния.

Если же рассмотреть один из подходов в рамках эгалитаризма, а именно роулсианство, то функцию общественного благосостояния можно представить следующим образом:

W(U1,

…, Un)

=

![]() ,

i = (

,

i = (![]() )

)

Альтернативные теории роли государства.

Традиционная неоклассическая теория распределения, основывающаяся на теории факторных цен и распределении национального дохода как отдачи на факторы производства, играет существенную роль в экономическом анализе, однако, основное внимание в ней уделяется вопросам эффективного размещения ресурсов. Чтобы достичь аллокационной эффективности, предельный продукт каждого фактора должен быть равным по всем направлениям его использования. Но эта теория сама по себе не дает ответа на вопрос, какое распределение доходов является справедливым.

Постановка данного вопроса означает переход от распределения дохода как результата действия рыночных сил к перераспределительной политике государства. В этой связи можно выделить три аспекта данной проблемы:

Перераспределение может происходить даже тогда, когда цель проводимой экономической политики никак с ним не связана, поэтому возможный перераспределительный эффект должен быть принят во внимание.

Если необходимо какое-либо перераспределение, то оно должно быть осуществлено с наименьшими затратами в терминах потери эффективности.

Для того чтобы определить, какое перераспределение требуется, или оценить последствия проводимой бюджетной политики необходима база – стандарт справедливого распределения.

Для анализа первых двух вопросов вполне применим стандартный экономический анализ, но он не в состоянии найти приемлемое решение третьей проблемы. Формулированию необходимых критериев посвящена часть политической философии, в частности различные теории социальной справедливости. Основными направлениями являются либертарианство, утилитаризм и эгалитаризм.

Коротко, критерии для достижения социальной справедливости, предлагаемые в рамках этих теорий, можно сформулировать так:

Либертарианство:

обладание факторными доходами, полученными через рыночный механизм;

обладание факторными доходами, полученными на конкурентных рынках;

обладание только заработанным доходом;

обладание факторными доходами, полученными на конкурентных рынках, при условии равных стартовых позиций.

Утилитаризм:

максимизируется совокупное благосостояние общества;

максимизируется средний уровень благосостояния.

Эгалитаризм:

благосостояние выравнивается;

устанавливается минимальный уровень благосостояния и применяются критерии, основанные на первоначальной наделенности;

максимизируется благосостояние наименее благополучной группы индивидов (теория Дж. Роулза).

Принцип “второго лучшего”

Если «первое лучшее» (Парето–оптимальное) решение недостижимо, то необходимо искать «второе лучшее», предполагающее сознательное отклонение от вариантов, выглядящих наиболее эффективными в контексте частичного равновесия.

Вопросы для самоконтроля.

Почему перераспределение, проводимое государством, бывает как целенаправленным, так и ненаправленным?

В каких формах осуществляется перераспределительные процессы?

Почему создание общественных благ тесно связано с перераспределением?

Что может выступать в роли непосредственных объектов перераспределения?

Какие факторы определяют неравенство доходов?

В чем состоит специфика дифференциации доходов в период перехода к рынку?

Почему перераспределение связано с издержками?

Из чего складываются издержки перераспределения?

Что собой представляет сильная и слабая ловушка безработицы?

Что такое сильная и слабая ловушка бедности?

В чем заключается конфликт между равенством и эффективностью?

В чем состоит смысл критерия компенсации и как он связан с идеей оптимизации по Парето?

Почему применения критерия компенсации иногда приводит к противоречивым результатам?

Что представляет собой функция общественного благосостояния?

В чем состоит различие между утилитаристским, роулсианским и либертаристским истолкованиями общественного благосостояния?

В чем заключается принцип "второго лучшего"? При каких обстоятельствах он приемлем?

Как влияет наличие или отсутствие информации на применение принципа "второго лучшего"?

Что выражает понятие "государство благосостояния"?

Тесты.

Критерий эффективности предполагает максимизацию функции общественного благосостояния.

Верно b) Неверно.

Равенство, как правило, является дополняющим принципом к принципу эффективности.

Верно b) Неверно.

Критерий равенства одинаков для утилитаристов и роулсианцев.

Верно b) Неверно.

Критерий эффективности широко применяется для оценки экономической политики государства.

Верно b) Неверно.

Второе лучшее решение Парето–эффективно

Верно b) Неверно.

Точки, лежащие за кривой достижимых полезностей:

неэффективны;

точки насыщения потребителей;

точки равновесия потребителей;

недостижимы.

Согласно критерию Калдора–Хикса,

равенство имеет первостепенное значение;

эффективность достигается на нерегулируемом рынке;

эффективность каких–либо действий не зависит от того, получили ли «проигравшие» реальную компенсацию или нет;

эффективность каких–либо действий зависит от того, были ли компенсированы потери «проигравших».

Согласно теории либертаристов, функция общественного благосостояния:

представляет собой сумму полезностей отдельных индивидов;

равна минимальному значению из индивидуальных функций полезности;

агрегирует каким–либо образом индивидуальные полезности;

не существует.

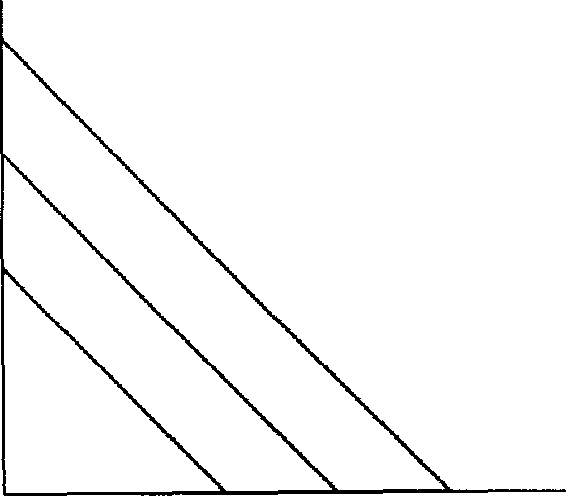

Какой функции общественного благосостояния соответствует этот график:

утилитаристской;

роулсианской;

эгалитаристской;

нет верного ответа.

Принцип «второго лучшего»:

предполагает выполнение условий Парето–оптимизации на как можно большем числе рынков, но не на всех;

предполагает выполнение условий Парето–оптимизации на некоторых из рынков;

не предполагает выполнение условий Парето–оптимизации;

не связан с условиями Парето–оптимизации.