- •1. Распределение часов по дисциплине «Экономика общественного сектора» Тематический расчет часов

- •Цели и задачи изучения дисциплины, ее место в подготовке специалиста

- •Темы и содержание лекционных занятий Тема 1. Общественный сектор и общественные блага

- •Тема 2. Перераспределение и эффективность

- •Тема 3. Общественный выбор: коллективное принятие решений

- •Тема 4. Общественный выбор: экономическая теория государства

- •Тема 9. Расходы государства

- •Тема 10. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе

- •Тема 11. Оценка эффективности программ общественных расходов

- •Тема 12. Бюджетный федерализм

- •4. Темы и содержание семинарских занятий Темы 1. Общественный сектор и общественные блага

- •Тема 2. Перераспределение и эффективность

- •Темы 3-4. Общественный выбор: коллективное принятие решений и экономическая теория государства

- •Тема 6. Перемещение налогового бремени. Сфера действия налога

- •Тема 7. Избыточное налоговое бремя

- •Тема 8. Оптимальное налогообложение

- •Тема 9. Расходы государства

- •Тема 10. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе

- •Тема 11. Оценка эффективности программ общественных расходов

- •Тема 12. Бюджетный федерализм

- •5. Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы

- •6. Литература Обязательная:

- •Дополнительная:

- •2. Методические рекомендации по изучению дисциплины (для студентов)

- •1.Перечень заданий по самостоятельной работе студентов

- •1.1 Задания для самостоятельной работы

- •1.2 Примерная тематика докладов

- •1.3 Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу

- •2. Содержательная постановка теоретических вопросов и практических задач

- •2.1 Теоретические вопросы

- •2.2 Задания

- •При подготовке докладов следует использовать работы, перечисленные с разбивкой по темам курса в разделе 5.

- •5. Список учебной и научной литературы основная

- •Дополнительная литература по темам:

- •Тема 2:

- •Тема 9:

- •Тема 10:

- •Тема 11:

- •Тема 12:

- •6. Справочный и статистический материал Интернет-источники:

- •3. Учебно-методические материалы по основным видам деятельности

- •3.1 Учебно-методические материалы лекционного курса Тема 1. Общественный сектор и общественные блага

- •Некоторые примеры государственного вмешательства и направлений

- •Тема 2. Перераспределение и эффективность. Ключевые понятия.

- •Тема 3. Общественный выбор: коллективное принятие решений.

- •Манипулирование при голосовании

- •Тема 4. Общественный выбор: экономическая теория государства.

- •Политические роли

- •Тема 5. Доходы государства

- •Тема 6. Перемещение налогового бремени

- •Тема 7. Избыточное налоговое бремя

- •Тема 8. Оптимальное налогообложение

- •Тема 9. Расходы государства

- •Ключевые понятия.

- •Основные теоретические положения.

- •Сравнение социальной помощи (борьбы с бедностью) и социального страхования

- •Тема 10. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе

- •Тема 11. Оценка эффективности программ общественных расходов

- •Тема 12. Бюджетный федерализм

- •3.2 Учебно-методические материалы семинарских занятий

- •Тема 1. Общественный сектор и общественные блага

- •Цель занятия

- •Вопросы для обсуждения

- •Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 2. Перераспределение и эффективность.

- •2.1 Цель занятия

- •2.2 Вопросы для обсуждения

- •2.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Темы 3-4. Общественный выбор.

- •3.1 Цель занятия

- •3.2 Вопросы для обсуждения

- •3.3 Темы для дискуссий и докладов:

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 5. Доходы государства

- •5.1 Цель занятия

- •5.2 Вопросы для обсуждения

- •5.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 6. Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов

- •6.1 Цель занятия

- •6.2 Вопросы для обсуждения

- •6.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 7. Избыточное налоговое бремя

- •7.1 Цель занятия

- •7.2 Вопросы для обсуждения

- •7.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 8. Оптимальное налогообложение

- •8.1 Цель занятия:

- •8.2 Вопросы для обсуждения

- •8.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 9. Расходы государства

- •9.1 Цель занятия

- •9.2 Вопросы для обсуждения

- •9.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 10. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе

- •10.1 Цель занятия

- •10.2 Вопросы для обсуждения

- •10.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 11. Оценка эффективности общественных расходов

- •11.1 Цель занятия

- •11.2 Вопросы для обсуждения

- •11.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •Тема 12. Бюджетный федерализм

- •12.1 Цель занятия

- •12.2 Вопросы для обсуждения:

- •12.3 Темы для дискуссий и докладов

- •Список учебной литературы основная

- •Дополнительная

- •3.3 Словарь терминов

- •3.4 Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля

- •Примерный вариант промежуточного тестирования (контрольная работа №1).

- •3.5 Курсовые работы (методические указания)

- •Примерная тематика курсовых работ

Некоторые примеры государственного вмешательства и направлений

правительственной (государственной) политики

Провалы рынка |

Государственное вмешательство |

Примеры направлений правительственной политики |

Неэффективность |

|

|

Монополии (ограниченность свободной конкуренции) |

Вмешательство на рынках, законодательное обеспечение и контроль |

Антитрестовские законодательство; закрепление госмонополии; регулирование естественных монополий. |

Экстерналии (внешние эффекты) |

Законодательное обеспечение и контроль |

Регулирование уровня загрязнения окружающей среды; ограничение скорости на дорогах |

Информационная асимметрия |

Вмешательство на рынках, законодательное обеспечение и контроль |

Общественное страхование; предоставление госгарантий; распространение информации |

Общественные блага |

Субсидирование деятельности |

Национальная обороны; обслуживание маяков |

Неравенство |

|

|

Неприемлемое неравенство в распределении доходов и богатства |

Перераспределение доходов |

Прогрессивное налогообложение дохода и богатства; программы поддержки малообеспеченных (например, продовольственные талоны) |

Нестабильность |

|

|

Инфляция, безработица, медленный рост (спад) |

Стабилизация путем макроэкономической политики |

Денежная политика (напр., изменения количества денег в обращении и уровня процентных ставок); финансовая политика (напр., налоги, программы расходов) |

Государственная собственность и государственные финансы.

Государственная собственность также как и любая другая собственность состоит из пучка правомочий. Согласно различным классификациям, число прав варьируется. Основные три права: пользование, владение, распоряжение.

Государственные финансы модифицируют правомочия частных собственников, в особенности через налогообложение.

Функции государственных финансов:

Аллокационная – корректировка размещения ресурсов в экономике, если она недостаточно эффективна в силу изъянов рынка.

Распределительная – осуществление перераспределительных процессов для достижения определенного равенства и справедливости.

Стабилизационная – стремление к достижению макроэкономического равновесия.

Институциональные формы организации общественного сектора.

органы государственного управления (министерства и ведомства);

другие регулирующие и совещательные органы (например, комитеты, комиссии и т.п.);

государственные организации, создающие общественные блага (например, милиция, пожарная охрана, ЖЭКи, суды, школы, больницы и т.д.);

государственные производственные предприятия (например, естественные монополии);

частные некоммерческие организации (например, благотворительные фонды, музеи, религиозные организации, различные ассоциации, общества и т.д.) их функционирование направлено на корректировку провалов рынка.

Часто частные некоммерческие организации выделяют в «третий сектор» хозяйства и под общественным сектором понимают совокупность ресурсов, находящихся в непосредственном распоряжении государства (то есть, государственную собственность и государственные финансы).

Удельный вес общественного сектора в экономике.

Ресурсы государства, с которыми имеет дело экономика общественного сектора, формируются за счет изъятия части доходов граждан и организаций путем налогообложения.

Принуждающая сила государства используется для сбора налогов, а для достижения целей используются государственные расходы.

Для оценки доли общественного сектора наиболее представительны показатели удельного веса доходов и расходов общественного сектора в валовом внутреннем продукте, валовом национальном продукте и национальном доходе, поскольку они демонстрируют долю рассматриваемого сектора в совокупной экономической активности.

Закон Вагнера.

С ростом среднедушевого дохода в экономике, относительный размер общественного сектора также возрастает.

Адольфа Вагнера – немецкий экономист XIX века.

Закон выведен эмпирически на базе данных по Европе, США и Японии в XIX веке. Он выполнялся до середины 70–х годов ХХ века. Потом доля общественного сектора стала падать и в последнее время она стабилизировалась.

Объяснение закона. В ходе индустриализации изменяется природа отношений между экономическими агентами. Усложнение потребует развития законодательных институтов (системы); урбанизация и увеличение плотности населения приведут к росту внешних эффектов и перенаселению – необходимо регулирование со стороны общественного сектора. а основе этого Вагнер объяснил существование законодательной системы, полиции и центрального банка. Рост расходов на образование, культуру и отдых, здравоохранение и социальные программы объясняется с помощью концепции эластичности спроса. Спрос на эти блага эластичен с ростом дохода потребление возрастает в большем объеме.

Недостатки закона:

1) он не содержит теорию общественного выбора, и опирается на органический подход к государству;

2) действует в историческом контексте – индустриализация во времена Вагнера. Что будет в зрелом (постиндустриальном обществе) или в случае стагнации?

3) учитывается только сторона спроса на блага общественного сектора. Со стороны предложения анализ не проводился.

В развитых странах в общественный сектор вовлекается, как правило, от 30 до 60 процентов ВВП. При этом примерно одинаковый уровень производства валового внутреннего продукта на душу населения нередко сочетается со значительными различиями в удельном весе общественного сектора в экономике. Масштабы общественного сектора во многом зависят не только от объективных экономических возможностей страны, но также от традиций и особенностей проводимой политики.

Свойства общественных благ.

Общественные блага – особый вид товаров, чаще всего не похожий на обычные, но, с одной стороны, обладающий полезностью для потребителя, а с другой – их создание требует затрат ресурсов, которые могли бы быть использованы для производства других благ.

Общественные блага обладают двумя свойствами:

1) несоперничество: увеличение числа потребителей блага не влечет за собой снижения полезности, доставляемой каждому из них. Несоперничество можно рассматривать как предельный случай позитивных экстерналий.

Предельные издержки предоставления общественного блага индивидуальному потребителю равны нулю, поскольку количество производимого блага не меняется. Следовательно, появление дополнительного потребителя представляет собой Парето-улучшение.

2) неисключаемость: ограничение доступа потребителей к общественному благу практически невозможно. Поставщик общественного блага не в состоянии обособить свои взаимоотношения с каждым потребителем в отдельности.

Характер блага не позволяет предотвратить его потребление индивидом, отзывающимся платить, но санкции обернулись бы ущербом для добросовестных пользователей и возможные Парето-улучшения не были бы реализованы.

Отсюда возникает проблема безбилетника – индивиды стремятся получить блага, не заплатив за них. Рынок сам не в состоянии производить общественные блага, поскольку частные фирмы не могут собрать плату за предоставленные блага. Будучи произведено, благо достается всем в одинаковом количестве, независимо от того, платили ли индивиды за него или нет. Государство же может предоставлять общественные блага, поскольку оно обладает законным правом принуждения и может собирать налоги, из которых будет финансироваться производство.

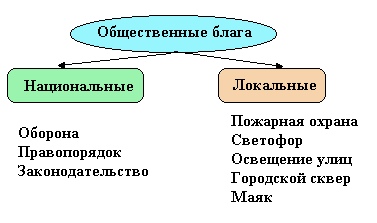

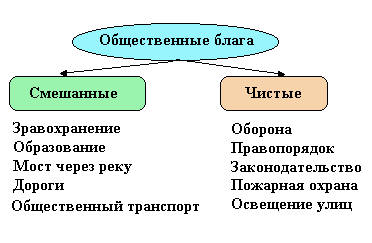

К лассификация

общественных благ.

лассификация

общественных благ.

Национальные общественные блага одинаковы на всей территории страны ( + количество общественного блага одинаково на всей территории страны); Локальные общественные блага действуют на определенной территории (количество локального общественного блага может различаться от территории к территории).

Для чистых общественных благ оба свойства (несоперничество и неисключаемость) выполняются в полной мере. Для смешанных общественных благ одно или оба свойства оказываются ослабленными.

В зависимости от степени важности общественного блага (его влияния на социальную справедливость и эффективность) распределение производства чистых и смешанных общественных благ между государственным и частным секторами представлена на схеме:

По горизонтальной оси откладывается степень "общественности" или "частности" блага, так что справа оказываются чистые общественные блага, слева – чистые частные блага, а в середине смешанные общественные блага.

Вертикальная ось отражает эффект блага на равенство в обществе: чем выше благо, тем более равномерно между членами его общества распределяются результаты его производства.

Пунктирная линия показывает границу между частным и общественным секторами. Здесь большинство благ оказываются на границе, причем конкретные пропорции распределения производства каждого блага между секторами весьма разнятся от страны к стране и меняются в ходе экономического развития.

Также как изменяется с течением времени доля общественного сектора, так и изменяется и предоставляемый набор общественных благ. Предоставляемый набор во многом зависит от представлений данного конкретного общества о том, какие общественные блага необходимы его членам.

Равновесие в сфере производства общественных благ.

Сравним частное равновесие в производстве общественного блага и частного.

|

Частное благо |

Общественное благо |

Общее потребление |

Хобщ = ХА + ХВ |

Gобщ = GА = GВ |

Равновесная цена |

Робщ = РА = РВ |

Робщ = РА + РВ |

Парето-оптимальный выпуск |

МС=РХ=МВА=МВВ |

МСg=МВА + МВВ |

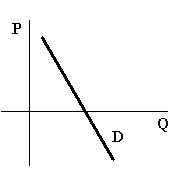

Общий спрос на частные блага и равновесие:

Общий спрос на общественные блага и равновесие:

Спрос на общественное благо может существовать как восприятие потребителем полезности данного блага в сопоставлении с другими благами. В отличие от частного блага, у общественного блага нет цены, а есть предельная ценность блага для индивида, то есть его предельная готовность платить за данное количество блага.

Дифференциация запросов потребителей в отношении частного блага проявляется в том, что они приобретают разное количество блага по одной и той же цене.

Общественное благо в силу неисключаемость не может быть предоставлено одному члену потребляющего его сообщества в меньшем количестве, чем другому. Дифференциация запросов должна получить признание в дифференциации той платы, за которую благо в равном количестве достается потребителям.

В ажным

отличием спроса на общественное благо

от спроса на частное благо является то,

что спрос на общественное благо может

находиться в отрицательной области,

поскольку полезность от очень большого

количества общественного блага может

быть отрицательной:

ажным

отличием спроса на общественное благо

от спроса на частное благо является то,

что спрос на общественное благо может

находиться в отрицательной области,

поскольку полезность от очень большого

количества общественного блага может

быть отрицательной:

Где Q – количество общественного блага. В этом случае при суммировании индивидуальных спросов излома общей кривой спроса не происходит.

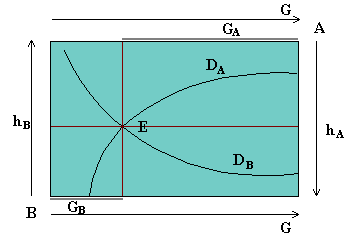

Равновесие Линдаля.

Равновесие Линдаля - набор цен Линдаля, таких, что по этим ценам каждый предъявляет спрос на одинаковый уровень общественного блага.

Равновесные «цены» на общественные блага, соответствующие значениям предельной индивидуальной готовности платить за него, называются ценами Линдаля.

В коробке Эджворта равновесие Линдаля устанавливается там, где индивиды определяют объем общественного блага, удовлетворяющий их обоих. Платеж за данное количество общественного блага они делят между собой в соответствии со своей готовностью платить.

Общественные блага в контексте общего равновесия.

Простейшая модель общего равновесия рассматривает условия производства общественного блага.

Предпосылки:

Два блага (или два агрегата благ): частное (Х) и общественное (G).

Два индивида (две однородных группы индивидов) 1 и 2.

Производственная функция определяется как T(X,G) = 0.

Предпочтения индивидов заданы их функциями полезности Ui = U(X,G).

Уровень благосостояния 1-го индивида задан U1 =

Кривая производственных возможностей ТТ показывает возможности трансформации общественного блага в частное, то есть наращивание объемов производства одного из них возможно за счет сокращения объемов производства другого блага. Наклон кривой определяется предельной нормой трансформации (MRT).

Если уровень полезности первого индивида зафиксирован (кривая безразличия I1), то можно рассмотреть распределение частного блага между индивидами в зависимости от количества производства общественного блага. Второму индивиду достается количество, определяемое линией SS.

Парето оптимальное состояние (равновесие) достигается, если кривая SS касается кривой безразличия 2–го потребителя I2. (точка N).

Положение N и, следовательно, специфические характеристики данного конкретного равновесия определяются следующими обстоятельствами:

- технологическими условиями (кривая производственных возможностей ТТ);

- предпочтениями каждого из индивидов (их карты безразличия);

- распределением (выбор отдельной кривой на карте безразличия 1 индивида).

В точке равновесия наклоны линий SS и кривой безразличия 2–го индивида совпадают. Наклон кривой SS определяется как MRT – MRS1. Наклон кривой безразличия 2–го индивида определяется предельной нормой замещения MRS2.

Таким образом, в точке равновесия

MRT = MRS1 + MRS2

Распространяя это условие на случай более 2–х индивидов, получим условие Самуэльсона:

![]()

Q

X

X

T

H

H

D

I1

I1

T

A QG

A QG

QX

H N

H N

I2

S S

D QG

Таким образом, при оптимальном производстве общественного блага предельная норма трансформации этого блага в частное равна сумме предельных норм замещения двух благ для всех индивидов, участвующих в их потреблении.

Аналитическое обоснование условия Самуэльсона.

Два индивида участвуют в производстве и потреблении одного частного и одного общественного блага, количества которых обозначим соответственно х и g 1

х1 – количество частного блага, потребляемое первым индивидом; х2= (х – х1), – количество частного блага, потребляемое вторым индивидом.

U1(x1, g) – функция полезности первого индивида, U2(x2, g) – функция полезности второго индивида, W(U1, U2) – функция общественного благосостояния, T(x,g) – функция трансформации. По определению, T(x,g) = 0.

Следует максимизировать значение функции: W[U1(x1, g), U2(x2, g)] при ограничении: T(x, g) = 0. Функция Лагранжа для данной задачи представляет собой:

![]()

Условия первого порядка:

![]()

![]()

![]()

![]()

Очевидно, что

![]()

Из (2-1) и (2-2) получаем:

![]()

Перенесем

в выражении (2-3) последний член в правую

часть и разделим полученное равенство

на

![]() :

:

![]()

Заменим

во втором члене левой части равенства

(2-5)

на равное ему

![]() ,

а в правой части

заменим на равное ему

,

а в правой части

заменим на равное ему

![]() .

Тогда:

.

Тогда:

![]()

Или:

![]()

Равенство (2-6) представляет собой не что иное как условие Самуэльсона:

MRS1 + MRS2 = MRT.

Коллективные действия.

Для получения общественного блага необходимы коллективные действия. Если отсутствует принуждение, то на добровольной основе создание общественных благ затруднено в силу проблемы безбилетника.

Действия в малых группах.

Малые группы решают могут обеспечить производство общественного блага на локальном уровне.

Легче провести переговоры и определить необходимые платежи каждого из членов группы.

Существует взаимное доверие, основанное на истории существования группы.

Ниже издержки контроля за соблюдением условий оплаты общественного блага (решается проблема безбилетника).

Селективные стимулы (концепция М. Олсона).

Селективные стимулы – это частные блага, получение которых увязывается с участием в коллективных действиях по производству общественного блага. Они могут быть положительными (например, льготные путевки членам профсоюза) или отрицательными (санкции).

Оценка спроса на общественные блага. Выявление предпочтений.

В силу наличия проблемы безбилетника индивиды склонны скрывать свои истинные предпочтения относительно желательных объемов общественных благ. Для выявления индивидуального спроса на общественные блага были предложены различные механизмы. Один из них – налог Гроувса–Кларка. Предпосылки модели:

Издержки производства общественного блага делятся между индивидами пропорционально ценности блага для них (сi).

Индивиды заявляют ценность общественного блага для них;

Решающие индивиды платят «цену влияния» (или налог Гроувса–Кларка).

Собранные в виде налога средства поступают государству и используются на цели, не связанные с производством данного общественного блага (они не искажают мотивацию индивидов заявлять истинную ценность блага).

Цена влияния i–го индивида определяется как разница между суммарной ценностью данного блага для всех индивидов кроме i–го и суммарной ценностью другого блага (или отсутствием данного).

Например, индивиды оценивают установку домофона в подъезде стоимостью 500 руб. следующим образом (см. Error: Reference source not found)

Индивид |

Ценность от установки домофона |

Ценность от отсутствия домофона |

Налог Гроувса–Кларка |

A |

300 |

|

80 |

B |

|

400 |

0 |

C |

250 |

|

30 |

D |

120 |

|

0 |

E |

|

50 |

0 |

Сумма |

670 |

450 |

|

Поскольку ценность от установки домофона выше, чем от его отсутствия и она перекрывает цену домофона, то он будет установлен. Цена влияния рассчитывается следующим образом: если индивид А промолчит (скажет что для него ценность равна нулю), то его вариант проиграет с разницей в 80 руб., то есть цена его влияния (и налог Гроувса–Кларка) составит 80 руб. Если промолчит индивид В, то его вариант проиграет. Но он проигрывал и раньше, поэтому цена его влияния равна нулю. Аналогично для остальных индивидов.

Налог Гроувса–Кларка стимулирует индивидов заявлять их истинные ценности. Если индивид занизит ценность, то он рискует, что его вариант проиграет. Если же завысит, то он рискует заплатить более высокий налог. В условиях отсутствия информации о деят деятельности других людей, каждый индивид заинтересован говорить правду.

Теория клубов.

При предположении о фиксированных размерах страны и количестве проживающих в ней граждан, такие свойства чистых общественных благ как неисключаемость и неделимость предложения требуют коллективного голосования или, иначе говоря, нерыночного решения с целью выявления индивидуальных предпочтений и достижения Парето-эффективности.

Однако большинство благ являются «чистыми» общественными благами в весьма ограниченном смысле. Для них свойства неисключаемости и/или неделимости предложения могут быть приложимы лишь отчасти. Для этих квази- или локальных общественных благ существует возможность задействовать «вход» (допуск) как альтернативу или дополнение к голосованию.

Рассмотрим эффект сохранения только свойства неделимости предложения. Исключение возможно, но дополнительный член сообщества понижает средние издержки всех прочих. Таким образом, имеется экономия от масштаба. Если средние издержки падают до бесконечности, то оптимальный размер потребляющего благо сообщества – все население, и тогда возникает традиционная проблема поставки общественного блага. Однако если они прекращают падать или повышаются, либо по причине исчерпания экономии от масштаба, либо в результате дополнительных издержек переполнения, то оптимальный размер потребляющего сообщества может быть меньше, чем все население.

В случае, если те, кто не вносит свой вклад в покрытие затрат предоставления общественного блага, могут быть исключены из его потребления, то у такой группы индивидов существует потенциал достичь соглашения о поставке общественного блага только для ее участников. В результате под клубом следует понимать добровольную ассоциацию, учрежденную с целью обеспечить поставку исключаемого общественного блага.

Хотя в общем случае мы будем предполагать, что поставка общественного блага членам клуба влечет, по меньшей мере, какие-то постоянные издержки и, возможно, какие-то снижающиеся переменные издержки, тем не менее, следует заметить, что общественное благо, поставляемое некоторыми клубами, состоит исключительно из присутствия других членов клуба. Примером может служить клуб игроков в бридж. Здесь может не быть никаких затрат, кроме затрат времени, необходимых для поставки общественного блага, а также никаких иных выгод, кроме тех, что проистекают из самого факта присутствия других членов клуба. Однако исключение вполне возможно.

Добровольные ассоциации с целью обеспечения неисключаемыми общественными благами (или оказания влияния ради их получения) не удовлетворяют приведенному выше определению клуба. Эти ассоциации обычно пытаются влиять в пользу поставки общественного блага с помощью какого-либо другого органа, такого как государство (исполнительная власть) или законодательное собрание, и, скорее, их следует определять не как клубы, а как группы особых интересов.

Дж. Бьюкенен (1965) был первым, кто исследовал эффективность добровольных клубов, используя модель, в которой индивидам присущи одинаковые предпочтения в отношении как общественных, так и частных благ. Рассмотри его классический пример с формированием плавательного клуба.

Для начала предположим, что размер бассейна и, следовательно, общие издержки (F) постоянны и принять решение необходимо только о размере клуба, под которым понимается число его членов. На рис. 1 изображены предельные выгоды и предельные издержки от дополнительного члена клуба так, как они представляются любому другому члену клуба. Принимая во внимание идентичные предпочтения и доходы, разумно предположить равное распределение затрат. Предельные выгоды для первого члена от прихода в клуб второго есть экономия половины затрат на содержание бассейна, то есть MB = F/2. Предельные выгоды от третьего члена клуба для первых двух – это экономия трети затрат на содержание бассейна (F/3). Дополнительные выгоды от притока новых членов – экономия для уже состоящих в клубе от разделения постоянных затрат - продолжает сокращаться по мере роста размера клуба (N), как это показано с помощью кривой MB на рис.

MB, MC

F/2

F/3

F/4

F/6

МС

F/12

МВ

N

2

3

4

6

12

N*

Предельные издержки от каждого нового члена представлены кривой МС . Это – психологические издержки. Если индивиды предпочитают плавать в одиночестве, они будут положительными на всем диапазоне. Если индивиды получают удовлетворение в небольших компаниях, то предельные издержки дополнительного членства будут отрицательными на начальном участке размера клуба. Однако, в конечном итоге, положительные издержки переполнения начнут доминировать и оптимальный размер клуба (N*) определится там, где предельные издержки от дополнительного члена из-за увеличения переполнения как раз уравновесят выгоды снижения взносов прочих членов в результате распределения постоянных издержек на большее число членов клуба.

Рис. 1 также можно использовать для иллюстрации полярных случаев: чистых частных и чистых общественных благ. Для чистых общественных благ добавление еще одного члена клуба никогда не ведет к снижению удовлетворения от членства в нем для всех остальных его членов. График предельных издержек все время находится на нулевой отметке и совпадает с горизонтальной осью. Оптимальный размер клуба – бесконечная величина.

Для чистого частного блага, скажем, яблока переполнение начинается с первой единицы. Если потребитель получает какой-либо потребительский излишек от яблока, то упущенная полезность от передачи его половины превышает выгоды от разделения затрат и оптимальный размер клуба – единица. Однако даже для таких частных благ как яблоки кооперативное решение может быть оптимальным. Если, например, цена единицы яблоки ниже, когда продается центнер яблок, то распределение яблок имеет характеристики неделимого предложения и может обусловить появления клуба покупателей, чей оптимальный размер превышает единицу.

Теория клубов может быть развернута далее с тем, чтобы принять во внимание выбор количества и прочие характеристики коллективно потребляемого блага. Пусть полезность представительного индивида определяется в отношении частного блага (X), общественного блага (G) и размера клуба (N), то есть U = U(X, G, N). Предположим затраты на поставку общественного блага клубу включают некие постоянные издержки (F) и цену за его единицу (PG). Допустим, что все индивиды имеют не только одинаковую функцию полезности, но и одинаковый доход (Y). При этом каждый из них платит один и тот же взнос (t) за членство в клубе.

Принимая решение об объеме поставки общественного блага и о том, какого размера должен быть клуб, представительный член клуба максимизирует свою полезность. Эта цель может быть как результатом сознательного выбора основателей клуба, так и быть навязанной членам клуба конкурентным рынком. Когда присутствует конкуренция за членство, то любой клуб, который при данной технологии поставки исключаемого общественного блага не обеспечивает максимум полезности своим членам, не выживет в конкурентной борьбе.

Принимая во внимание бюджетные ограничения представительного члена, мы получаем следующую подлежащую максимизации функцию Лагранжа

L = U(X, G, N) + (Y – PXX – t) (1.7)

Если член клуба вынужден действовать в условиях бюджетных ограничений, тогда t должно удовлетворять равенству tN = F + PGG. Используя это уравнение для замены t в (1.7), мы получаем

L = U(X, G, N) + (Y – PXX – F/N – PGG/N). (1.8)

Максимизируя (1.8) по X, G и N, получаем условия первого порядка

![]() (1.9)

(1.9)

![]() (1.10)

(1.10)

![]() (1.11)

(1.11)

Из (1.9) и (1.10) получаем

![]() (1.12)

(1.12)

Таким образом, количество общественного блага, поставляемого члену клуба, должно быть выбрано так, чтобы удовлетворять условию его оптимальной поставки (условию Самуэльсона): сумма предельных норм замещения общественных благ частными для всех членов клуба должно быть равно соотношению цен этих благ

Из (1.10) и (1.11) следует

N =

![]() . (1.13)

. (1.13)

Если увеличение клуба вызывает нежелательное переполнение (U/N < 0), а (1.13) предполагает, что N > 0.

Отсюда можно сделать следующие выводы:

а) чем больше отрицательная полезность от переполнения по отношению к предельной полезности общественного блага, тем меньше оптимальный размер клуба;

б) чем больше постоянные издержки предоставления общественного блага членам клуба, тем больше оптимальный размер клуба по причине выгод от распределения этих постоянных издержек на большее число членов клуба.

Предположение об идентичных вкусах индивидов и их одинаковых доходах есть нечто большее, чем просто удобство с точки зрения теоретического анализа. Часто неэффективно индивидам с разными вкусами находиться в одном клубе в случае, если этого можно избежать. Если все индивиды идентичны, за исключением того, что некоторые предпочитают прямоугольные бассейны, а другие – овальные, тогда оптимальное сочетание клубов сортирует индивидов по прямоугольным и овальным бассейнам.

Однако некоторое различие в предпочтениях относительно общественного блага может быть эффективно улажено внутри одного клуба. Например, если одни члены желают плавать каждый день, а другие – раз в неделю, то с этой гетерогенностью предпочтений можно успешно справиться, назначая разным членам разную плату за услуги клуба. Если единственными издержками от увеличения размера клуба являются издержки переполнения, то оптимальная организация финансирования клуба будет включать и плату за каждый визит. Аналогичная плата пользователя требуется для достижения оптимальной аллокации и использования клубного блага. Если издержки его предоставления (например, издержки поддержания) положительно соотносятся с объемом использования.

Если набор предпочтений и технологии предоставления исключаемого общественного блага таковы, что количество оптимально организованных клубов, которое может быть сформировано в обществе данного масштаба, велико, то тогда можно предвидеть эффективную аллокацию этих исключаемых общественных благ путем добровольных объединений индивидов в клубы. Правила, которыми руководствуются клубы, или их уставы сравнивают с общественным договором, единогласно принимаемым всеми членами, и теория клубов, при таких допущениях, очевидно, имеет много общего с контрактной теорией общественных финансов.

При наличии доступности большого количества альтернативных клубов, каждый индивид в состоянии гарантировать себе равные выгоды за равную долю в покрытии издержек клуба, так как любая попытка его дискриминации приведет к тому, что он уйдет в конкурирующий клуб или инициирует создание нового. Если же, однако, клуб велик по отношению ко всему населению, то дискриминация возможно и стабильное равновесие не осуществимо. Когда оптимальный размер клуба составляет, например, две трети населения, то только один такой клуб и может существовать. Если такой клуб образовался, те, кто не входит в него, мотивированы завлекать к себе его членов, предлагая непропорциональные доли выгод, получаемые в результате расширения меньшего клуба. Однако остающиеся в большом клубе мотивированы поддерживать размер клуба и могут привлекать новых членов, предлагая все выгоды членства в большом клубе, и так далее. В результате может не существовать никаких стабильных размеров клубов и выгод.

Вопросы для самоконтроля.

1. Какие функции выполняет государство в рыночной экономике?

2. Каким образом государство преодолевает последствия монополизации?

3. Как действует государство в условиях информационной асимметрии?

4. Как государство обеспечивает интернализацию внешних эффектов?

5. Что представляет собой общественный сектор?

6. Каково место государственного бюджета в общественном секторе рыночной экономики?

7. Что представляет собой, с позиций прав собственности, взаимодействие государства с другими субъектами рыночного хозяйства?

8. Какие функции выполняют общественные финансы?

9. Как можно охарактеризовать масштабы общественного сектора?

10. Каковы тенденции изменения доли общественного сектора в экономике?

11. Что изучает экономика общественного сектора?

12. Какова специфика общественного сектора в переходный период?

Какими свойствами обладают общественные блага?

Почему не соперничество можно рассматривать как предельный случай позитивных экстерналий?

Чему равны предельные издержки предоставления общественного блага индивидуальному потребителю?

Какие проблемы для производителей общественных благ порождаются неисключаемостью ?

Почему совместно потребляемое благо не обязательно является общественным?

В чем различие между чистыми и смешанными общественными благами?

Что представляет собой локальные общественные блага?

Что представляют собой частные блага, обладающие особыми достоинствами?

Что представляет собой спрос на общественное благо?

Почему частное благо приобретается потребителем по одной цене, но в разном количестве, а общественное - по разным "ценам", но в одинаковом количестве?

Что представляет собой предельная готовность платить за общественное благо?

Как определяется агрегированный спрос на общественное благо?

Что такое цены Линдаля? Может ли цена Линдаля быть отрицательной, и что в этом случае необходимо сделать для достижения оптимума по Парето?

Какое равновесие в сфере производства общественных благ называется равновесием Линдаля?

При каком условии в сфере производства общественных благ достигается Парето-оптимальное общее равновесие?

В чем смысл проблемы "безбилетника"?

При каких условиях коллективные действия осуществимы на добровольной основе?

Что представляют собой селективные стимулы?

Почему добровольное участие в производстве общественных благ легче обеспечить в малой группе?

Как выглядит процедура обнаружения предпочтений Кларка - Гроувса?

Какая проблема рассматривается в рамках теории клубов?

Какую роль в производстве общественных благ играет общественный сектор?

Почему роль государства в создании чистых общественных благ выше, чем в создании иных благ?

Почему именно общественные блага являются основными результатами функционирования общественного сектора?

Почему переход к рыночной экономике в конечном счете позволяет повысить эффективность производства общественных благ?

Тесты (ч.I)

Большинство государственных расходов финансируется за счет налогов.

Верно b) Неверно.

В развитых странах доля общественного сектора в ВВП постоянно росла, начиная с конца ХIХ века.

Верно b) Неверно.

Чаще всего блага, производимые государством, распределяются через систему рынков и цен.

Верно b) Неверно.

Проблема внешних эффектов заключается в том, что они оказывают перераспределительное воздействие на доходы индивидов в экономике.

Верно b) Неверно.

Асимметрия информации легко преодолевается с помощью государственного вмешательства.

Верно b) Неверно.

Налоги:

представляют собой обязательные платежи;

это основной источник финансирования деятельности государства;

не обязательно напрямую связаны с получаемыми индивидом выгодами;

все ответы верны.

Интернализация отрицательных внешних эффектов с помощью корректирующего налога:

устраняет действия, создающие экстерналии;

сокращает уровень активности, создающей экстерналии;

требует уплаты компенсации пострадавшей стороне;

выравнивает распределение доходов в обществе.

Выберите наиболее существенную причину вмешательства государства в экономику:

провалы рынка;

регулирование естественных монополий;

защита отечественного товаропроизводителя;

контроль над ценами на основные продукты питания.

Экономика общественного сектора:

изучает альтернативные способы финансирования действий государства;

формирует принципы, на которых строится роль государства в экономике;

рассматривает воздействие государственной политики на благосостояние индивидов;

все ответы верны.

К функциям государственных финансов не относится:

стабилизационная;

дистрибутивная;

информационная;

государственные финансы выполняют все перечисленные функции.

Тесты (ч.II)

Распределение чистого общественного блага осуществляется с помощью рыночного механизма.

Верно b) Неверно.

Для индивидов выгодно разделять затраты по финансированию общественных благ.

Верно b) Неверно.

Индивидуальные кривые спроса на общественные блага не подчиняются закону спроса.

Верно b) Неверно.

Действуя как «безбилетник» индивид может ухудшить свое положение по сравнению с ситуацией, когда он выявляет истинные предпочтения и платит свою долю расходов на производство общественных благ.

Верно b) Неверно.

Равновесие Линдаля предполагает, что большинство потребителей общественного блага пришли к соглашению о количестве блага, которое необходимо произвести.

Верно b) Неверно.

Определенное количество блага может потребляться более чем одним индивидом без уменьшения количества, приходящегося на долю каждого. Такое благо является:

чистым общественным благом;

чистым частным благом;

благом со свойством несоперничества;

благом со свойством неисключаемости.

Условие оптимума для производства общественного блага:

MSB = MSC1 + MSC2 + … + MSCn;

MB = MC;

MSB = MB1 + MB2 + … + MBn = MSC;

MR = P = MC.

В равновесии Линдаля:

каждый индивид приобретает одинаковое количество блага;

сумма вкладов всех индивидов составляет предельным издержкам производства данного количества блага;

равновесный результат предполагает единогласие всех потребителей;

все ответы верны.

Клубные блага предполагают:

несоперничество в потреблении для любого числа индивидов;

соперничество в потреблении при определенном числе индивидов;

неисключаемость;

возможность неограниченного потребления.

Кривая предельных общественных выгод от потребления общественного блага:

имеет отрицательный наклон; c) вертикальна;

имеет положительный наклон; d) горизонтальна.