- •1) Предмет макроэкономической теории: ее общая характеристика.

- •2) Национальная экономика: ее цели и результаты.

- •3) Внп и ввп, методы измерения ввп.

- •3 Способа измерения объема ввп:

- •4) Номинальный и реальный ВвП. Понятие дефлятора ВвП.

- •5) Система национальных счетов (снс). Основные показатели снс.

- •6) Спрос на инвестиции и их предложение.

- •7) Сущность и основные причины безработицы. Виды безработицы.

- •8) Сущность экономического роста, его типы и показатели.

- •9) Источники и факторы экономического роста. Особенности экономического роста в России.

- •10) Виды экономических циклов. Теория длинных волн Кондратьева.

- •11) Макроэкономическое равновесие и его виды.

- •12) Совокупный спрос и факторы, влияющие на него.

- •13) Совокупное предложение и факторы, воздействующие на него.

- •14) Потребление и сбережение. Факторы, влияющие на них.

- •15) Сущность инвестиций и их виды. Инвестиции и динамика ввп.

- •16) Теория мультипликатора и акселератора и ее значение для развития.

- •17) Сущность, причины и виды инфляции.

- •18) Социально-экономические последствия инфляции.

- •19) Антиинфляционная политика государства. Особенности её осуществления в России.

- •20) Социально-экономические последствия безработицы и методы её преодоления.

- •21) Место и роль государства в рыночной экономике.

- •22) Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.

- •23) Финансовые отношения и финансовая система, функции финансов.

- •24) Государственный бюджет, его дефицит и профицит.

- •25) Неравенство доходов и его причины. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.

- •26) Государственное регулирование экономики: цели, методы и направления.

- •27) Экономическая политика государства, особенности современной экономической политики России.

- •28) Налоги и их функции. Эффект Лаффера.

- •29) Дискреционная фискальная политика и политика встроенных стабилизаторов.

- •30) Социальная политика государства и ее основные направления.

- •Основные модели макроэкономического равновесия.

- •Денежный рынок: спрос и предложение денег. Денежная масса.

- •33) Равновесие денежного рынка, формирование уровня банковского процента.

- •34) Банковская система: структура и функции в национальной экономике.

- •35) Центральный банк и его функции. Деятельность цб в обеспечении равновесия денежного рынка.

- •36) Фискальная политика государства, механизм и инструменты ее реализации.

- •37) Денежно-кредитная политика цб: ее цели, инструменты и механизм влияния на ввп.

- •38) Социальная справедливость и экономическая эффективность. Приоритеты социальной политики в России.

- •39) Сущность доходов, их источники и формы.

- •40) Методы балансирования государственного бюджета.

- •41) Государственный долг. Виды госдолга и управление им.

- •42) Денежно – кредитная политика: сущность, цели и особенности в России.

- •43) Коммерческие банки. Расширение денежного предложения и денежный мультипликатор.

- •44) Социальная защита населения: принципы и источники.

14) Потребление и сбережение. Факторы, влияющие на них.

От развития пр-ва население получает доходы. После уплаты подоходного налога и других обязательных платежей доход поступает в личное распоряжение граждан и м.б. использован или на текущее потребление, или на сбережение. Под потреблением (С) понимается совокупность текущих денежных расходов на приобретение товаров и услуг. Сбережения (S) количественно равны разнице между полученными доходами и потреблением. Потребление и сбережение всегда взаимосвязаны: при фиксированном доходе с ↑ потребления ↓ сбережение, и наоборот. Поэтому факторы, влияющие на размеры потребления, одновременно оказывают определенное влияние и на сбережение. Y = C + S, где Y – доход.

Самый важный фактор - уровень дохода. Совокупный размер дохода в обществе ↑ вместе с ↑ общественного пр-ва. Но с ↑ дохода начинает действовать одна закономерность: доля дохода, идущая на потребление, ↓, а доля сбережений ↑. Это естественно, т.к. текущее потребление ограничивается физ-ми возм-тями человека. Для общества небезразлично, какая часть доходов тратится на потребление, а какая откладывается в сбережение. Это определяет условия развития пр-ва, формируя 2 показателя - платежеспособный спрос и массу свободных денег, которые могут превратиться в кредитные средства. В связи с этим рассчитываются такие показатели, как средняя склонность к потреблению и средняя склонность к сбережению.

Средняя склонность к потреблению рассчитывается как отношение суммы, выделенной на потребление, к общему доходу. Средняя склонность к сбережению - отношение сберегаемой суммы к общему доходу. Сумма средней склонности к потреблению и средней склонности к сбережению равна 1.

По мере изменения дохода изменяется сумма, выделяемая на потребление, и может меняться показатель склонности к потреблению. Доля ↑ (↓) дохода, которая направляется на потребление, называется предельной склонностью к потреблению и рассчитывается как отношение изменения в потреблении к изменению в доходе. Аналогично предельная склонность к сбережению представляет собой отношение изменения сбережения к изменению дохода. Сумма предельной склонности к потреблению и предельной склонности к сбережению также всегда равна 1.

2 фактор – уровень богатства.

Чем больше богатство, которым обладает

субъект, тем больше возможностей у↑

потребление и тем меньше необходимость

в ↑

сбережений.

фактор – уровень богатства.

Чем больше богатство, которым обладает

субъект, тем больше возможностей у↑

потребление и тем меньше необходимость

в ↑

сбережений.

3 фактор - изменение уровня цен (предположим, их ↑). При неизменном доходе рост цен означает ↑ потребления. Соответственно ↓ доля сбережений. Если у человека есть какое-то богатство, выраженное в ценных бумагах, то с ростом цен его реальная стоимость или покупательная способность ↓. Собственник для того, чтобы восстановить уровень богатства, вынужден сокращать потребление и ↑ сбережение. С уменьшением цен описанные процессы приобретают обратную направленность.

С бережение

и потребление зависят и от уровня

налогов.

При больших налогах ↓

доход и соответственно ↓

возможности как потребления, так и

сбережения. ↓

налогов вызовет обратную реакцию.

бережение

и потребление зависят и от уровня

налогов.

При больших налогах ↓

доход и соответственно ↓

возможности как потребления, так и

сбережения. ↓

налогов вызовет обратную реакцию.

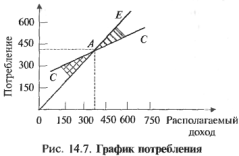

Р еальная

кривая потребления - это кривая СС. В

точке А она отражает тот уровень дохода,

который полностью обеспечивает

потребление, т.е. прожиточный минимум.

Для осуществления сбережений такой

доход недостаточен. Поэтому отрезок

кривой расположенный ниже точки А,

обозначает необходимость жизни в долг,

т.к. получаемый доход не обеспечивает

нужного потребления. Эта недостающая

сумма заштрихована клеткой. Наоборот,

выше точки А с ростом доходов возникает

возможность увеличения потребления и

формирования определенных средств для

целей сбережения. Площадь с вертикальной

штриховкой показывает возрастающие

возможности сбережения.

еальная

кривая потребления - это кривая СС. В

точке А она отражает тот уровень дохода,

который полностью обеспечивает

потребление, т.е. прожиточный минимум.

Для осуществления сбережений такой

доход недостаточен. Поэтому отрезок

кривой расположенный ниже точки А,

обозначает необходимость жизни в долг,

т.к. получаемый доход не обеспечивает

нужного потребления. Эта недостающая

сумма заштрихована клеткой. Наоборот,

выше точки А с ростом доходов возникает

возможность увеличения потребления и

формирования определенных средств для

целей сбережения. Площадь с вертикальной

штриховкой показывает возрастающие

возможности сбережения.

График сбережения (рис. 14.8) показывает, что возможности сбережения возникают после того, как доход становится больше прожиточного минимума.

Изменение всех других факторов, кроме дохода, ведет к смещению кривых потребления (рис. 14.9 а) и сбережения (рис. 14.9 б). Если под воздействием различных факторов увеличивается потребление и кривая потребления сдвигается вверх, то кривая сбережения опускается вниз, и наоборот. Только один фактор – изм-е доходов - может вызвать смещение кривых потребления и сбережения в одну и ту же сторону.