- •Предмет и задачи геодезии, её связь с другими науками

- •Форма и размеры Земли. Геоид, референц-эллипсоид, шар.

- •Метод проекций, принятый в геодезии. Высоты абсолютные и относительные. Балтийская система высот.

- •Географическая система координат. Преимущества и недостатки

- •Влияние кривизны Земли на вертикальные и горизонтальные расстояния.

- •Геодезические измерения. Единицы измерений.

- •Проекция Гуасса-Крюгера. Зональная система плоских прямоугольных координат, преимущества и недостатки.

- •Масштабы численный, линейный, поперечный. Предельная точность масштаба. Измерение длины линий на картах и планах.

- •Карты, планы, профили, их масштабы.

- •Разграфка и номенклатура топографических планов и карт.

- •Условные знаки топографических планов и карт. Масштабные, внемасштабные, линейные и пояснительные условные знаки.

- •Измерение площадей по картам и планам палеткой, графическим, аналитическим и механическим способами.Точность измерений.

- •Полярный планиметр. Устройство, измерение площадей, точность.

- •Ориентирование линий. Истинные (географические) азимуты, прямой и обратный азимуты, сближение меридианов. Румбы.

- •Дирекционные углы прямые и обратные, румбы. Связь дирекционных углов и истинных азимутов.

- •Магнитные азимуты и румбы, связь магнитного и истинного азимутов, склонение магнитной стрелки.

- •Магнитные компасы и буссоли. Устройство и применение.

- •Прямая и обратная геодезические задачи.

- •Рельеф, его изображение горизонталями, высота сечения рельефа, заложение горизонталей, свойства горизонталей, уклоны, масштабы заложений.

- •Основные формы рельефа, его изображение горизонталями.

- •Построение горизонталей по отметкам точек. Виды интерполирования.

- •Виды ошибок измерений, свойства случайных ошибок. Принцип арифметической средины.

- •Средняя квадратическая ошибка измерения. Формула Гаусса. Абсолютная и относительная ошибки. Предельная ошибка.

- •Оценка точности равноточных измерений. Ошибки функций измеренных величин. Ошибка арифметической средины. Формула Бесселя.

- •Принципы организации геодезических работ. Методы построения плановых геодезических сетей (триангуляция, трилатерация, полигонометрия).

- •Государственная плановая геодезическая сеть. Закрепление пунктов.

- •Государственная высотная геодезическая сеть. Закрепление пунктов.

- •Сети сгущения (местные сети) плановые и высотные.

- •Съемочные сети. Теодолитные ходы. Закрепление точек.

- •Измерение длины линий. Дальномеры, мерные ленты и рулетки. Точность измерений.

- •Поправки, вводимые при измерении длин. За компарирование, температуру, наклон.

- •Подготовка теодолита к работе (центрирование, нивелирование, подготовка зрительной трубы).

- •Основные узлы теодолита: отсчётные устройства, уровни, зрительные трубы, их характеристики. Эксцентриситет алидады.

- •Классификации теодолитов. Поверки теодолитов.

- •Измерение горизонтального угла теодолитов (способ приёмов).

- •Вертикальный круг теодолита. Измерение вертикальных углов. Формулы, используемые при обработке результатов.

- •Теодолитная съемка. Состав работ. Полевые работы. Съемка подробностей.

- •Камеральные работы при теодолитной съёмке . Построение плана.

- •Нивелирование. Способы нивелирования: геометрический, тригонометрический, физический.

- •Геометрическое нивелирование. Нивелирование из середины и вперёд, простое и сложное, продольное и поперечное.

- •Список литературы

Поправки, вводимые при измерении длин. За компарирование, температуру, наклон.

Д ля

приведения наклонно измеренного

расстояния к горизонтальному в результат

измерений вводят поправку из-за наклона

линии к горизонту.

ля

приведения наклонно измеренного

расстояния к горизонтальному в результат

измерений вводят поправку из-за наклона

линии к горизонту.

Из рисунка ясно, что для получения проекции l измерений на местности линии длиной D необходимо знать угол ν или превышение h точки В над горизонтальной линией.

Из решения прямоугольного треугольника

l= D cos v.

Горизонтальные проложения обычно вычисляют по специальным таблицам.

Если известно превышение h, то поправку вычисляют по формуле

![]()

Поправку из-за наклона линии к горизонту вводят для каждого пролета отдельно, если пролеты имеют разный наклон. Если наклон линии значителен, то измерения ведут отдельными малыми отрезками: 5, 10м, стараясь уложить концы мерного прибора горизонтально. Измеряемая горизонтальная линия будет иметь ступенчатый вид.

Если требуется измерить линию через овраг, канаву и другие препятствия, то мерный прибор может изгибаться или провисать. При значительном изгибе определяют величины превышений на отдельных участках. При значительных провисаниях и длинном мерном приборе в средней части линии делают одну-две подпорки. Суммарная поправка в измеренную линию

![]()

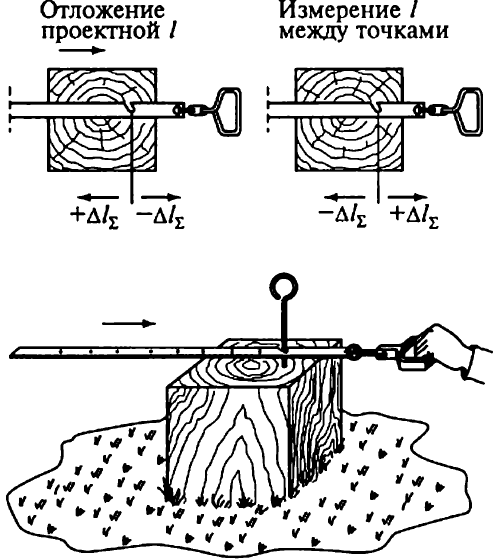

О чень

часто кроме измерения линий между

известными точками возникает необходимость

вынести на местности проектный размер:

длину дороги, габаритные размеры здания,

спортплощадки и т.п. В этом случае следует

помнить, что при отложении заранее

заданной длины поправка +∆l∑

вводится назад от конечного штриха

рулетки, a -∆l∑ —

вперед .

чень

часто кроме измерения линий между

известными точками возникает необходимость

вынести на местности проектный размер:

длину дороги, габаритные размеры здания,

спортплощадки и т.п. В этом случае следует

помнить, что при отложении заранее

заданной длины поправка +∆l∑

вводится назад от конечного штриха

рулетки, a -∆l∑ —

вперед .

Сравнение длины рабочего прибора с образцовым называют компарированием.

Для компарирования ленты ЛЗ на ровной поверхности, например каменном полу, с помощью образцовой ленты отмеряют отрезок номинальной длины (20 м) и укладывают на том же месте проверяемую рабочую ленту.

Разность длины ленты с ее номинальной величиной называется поправкой за компарирование ленты.

Для компарирования мерных приборов в полевых условиях создают полевой компаратор.Из сравнения результатов измерений получают поправку за компарирование.

При измерении линий могут быть допущены промахи и грубые погрешности. Существует целый ряд погрешностей, влияние которых на суммарный результат измерений можно существенно уменьшить. Эти погрешности носят систематический характер по влиянию на результат, но случайны по величине. Чтобы уменьшить их величины, необходимо учитывать следующее.

Отклонение концов рулетки от створа измерений всегда уменьшает измеряемую длину. Чем меньше отклоняются концы от створа, тем меньше погрешность измерения. При измерениях для многих целей укладку мерных приборов в створ производят с использованием оптических труб. К такому приему прибегают в тех случаях, когда хотят получить результат с относительной погрешностью менее 1:3000 от измеряемой длины. Отклонения от створа концов 30- и 50-метровых рулеток более чем на 0,15 м недопустимы.

Большую погрешность в измеряемую длину может внести разное натяжение прибора при эталонировании и практической работе. Следует избегать избыточного натяжения, так как тонкое полотно рулеток растягивается, при этом часто не восстанавливая начальную длину. Достаточно точно (до ±100 Н) можно выдержать натяжение, используя для этого ручные приборы — динамометры типа ПН-2 или пружинные бытовые весы.

Недопустимо ослаблять внимание при отсчитывании по концам мерного прибора или его фиксации. Достигнутая точность может быть утрачена при неодновременном снятии отсчетов, подвижке мерного прибора во время фиксации его концов. Поэтому не следует пренебрегать возможностью дважды или даже трижды взять отсчеты по концам мерного прибора и сравнить разности отсчетов по переднему и заднему концам (П-3). Разность отсчетов (для одного пролета измерений) при работе рулетками не должна превышать 2 мм, а при измерении мерными лентами — 1 см.

Необходимо следить не только за превышением концов мерного прибора, но и за его изгибом в вертикальной плоскости. Точность определения поправки за наклон зависит от точности определения превышений: чем короче линия, тем точнее надо знать превышение. Как правило, достаточно его знать с погрешностью до 1,0... 1,5 см на 100 м длины.

При введении поправок за отличие температуры, данной в уравнении рулетки (+20 °С), и температуры измерений следует помнить, что измеряют температуру воздуха, а поправку вводят за изменение температуры металлического полотна мерного прибора. Поэтому при прямом солнечном облучении мерного прибора термометр подкладывают под его полотно и держат 3...5 мин, с тем чтобы точнее определить температуру мерного полотна. Разность температуры воздуха и мерного прибора измеряют с погрешностью не грубее 5 °С.

Существенно исказить результат измерения может плохое закрепление точек, между которыми ведется измерение. Вязкая почва, зыбко забитые кол, штырь или шпилька, изменяющие свое положение от случайных ударов, приводят к появлению недопустимых погрешностей в измеряемой длине.