- •Предмет и задачи геодезии, её связь с другими науками

- •Форма и размеры Земли. Геоид, референц-эллипсоид, шар.

- •Метод проекций, принятый в геодезии. Высоты абсолютные и относительные. Балтийская система высот.

- •Географическая система координат. Преимущества и недостатки

- •Влияние кривизны Земли на вертикальные и горизонтальные расстояния.

- •Геодезические измерения. Единицы измерений.

- •Проекция Гуасса-Крюгера. Зональная система плоских прямоугольных координат, преимущества и недостатки.

- •Масштабы численный, линейный, поперечный. Предельная точность масштаба. Измерение длины линий на картах и планах.

- •Карты, планы, профили, их масштабы.

- •Разграфка и номенклатура топографических планов и карт.

- •Условные знаки топографических планов и карт. Масштабные, внемасштабные, линейные и пояснительные условные знаки.

- •Измерение площадей по картам и планам палеткой, графическим, аналитическим и механическим способами.Точность измерений.

- •Полярный планиметр. Устройство, измерение площадей, точность.

- •Ориентирование линий. Истинные (географические) азимуты, прямой и обратный азимуты, сближение меридианов. Румбы.

- •Дирекционные углы прямые и обратные, румбы. Связь дирекционных углов и истинных азимутов.

- •Магнитные азимуты и румбы, связь магнитного и истинного азимутов, склонение магнитной стрелки.

- •Магнитные компасы и буссоли. Устройство и применение.

- •Прямая и обратная геодезические задачи.

- •Рельеф, его изображение горизонталями, высота сечения рельефа, заложение горизонталей, свойства горизонталей, уклоны, масштабы заложений.

- •Основные формы рельефа, его изображение горизонталями.

- •Построение горизонталей по отметкам точек. Виды интерполирования.

- •Виды ошибок измерений, свойства случайных ошибок. Принцип арифметической средины.

- •Средняя квадратическая ошибка измерения. Формула Гаусса. Абсолютная и относительная ошибки. Предельная ошибка.

- •Оценка точности равноточных измерений. Ошибки функций измеренных величин. Ошибка арифметической средины. Формула Бесселя.

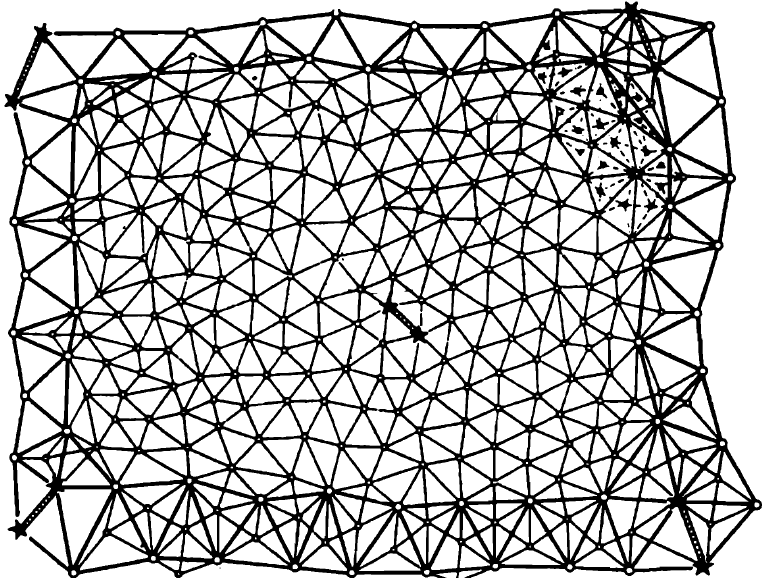

- •Принципы организации геодезических работ. Методы построения плановых геодезических сетей (триангуляция, трилатерация, полигонометрия).

- •Государственная плановая геодезическая сеть. Закрепление пунктов.

- •Государственная высотная геодезическая сеть. Закрепление пунктов.

- •Сети сгущения (местные сети) плановые и высотные.

- •Съемочные сети. Теодолитные ходы. Закрепление точек.

- •Измерение длины линий. Дальномеры, мерные ленты и рулетки. Точность измерений.

- •Поправки, вводимые при измерении длин. За компарирование, температуру, наклон.

- •Подготовка теодолита к работе (центрирование, нивелирование, подготовка зрительной трубы).

- •Основные узлы теодолита: отсчётные устройства, уровни, зрительные трубы, их характеристики. Эксцентриситет алидады.

- •Классификации теодолитов. Поверки теодолитов.

- •Измерение горизонтального угла теодолитов (способ приёмов).

- •Вертикальный круг теодолита. Измерение вертикальных углов. Формулы, используемые при обработке результатов.

- •Теодолитная съемка. Состав работ. Полевые работы. Съемка подробностей.

- •Камеральные работы при теодолитной съёмке . Построение плана.

- •Нивелирование. Способы нивелирования: геометрический, тригонометрический, физический.

- •Геометрическое нивелирование. Нивелирование из середины и вперёд, простое и сложное, продольное и поперечное.

- •Список литературы

Государственная плановая геодезическая сеть. Закрепление пунктов.

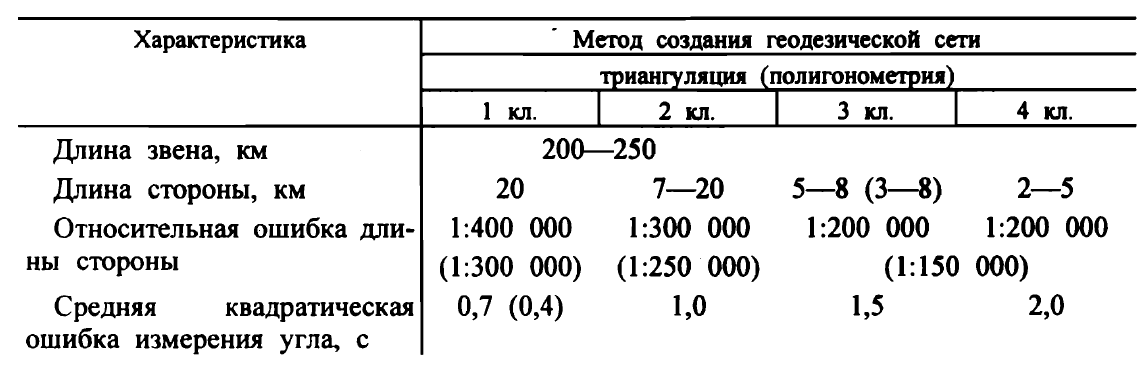

Государственные геодезические сети страны подразделяется на 1,2,3 и 4 классы.

Геодезическая сеть 1 класса проложена рядами триангуляции по параллелям и меридианам, которые образуют звенья длиной по 200— 250 м.

Звенья, пересекаясь между собой, образуют систему триангуляционных полигонов с периметрами порядка 800—1000 км. На пересеченияхзвеньев триангуляции измеряют базисные стороны с относительной погрешностью, не превышающей 1:400 000. В пунктах на концах базисных сторон триангуляции или крайних линий полигонометрических ходов выполняют астрономические измерения широты и долготы, а также азимута или дирекционного угла направления (так называемые пункты Лапласа).

Длины сторон полигонометрических ходов 1 класса измеряют с относительной ошибкой 1:300 000. Горизонтальные углы в сетях 1 класса измеряют высокоточными теодолитами типа Т-05 со среднеквадратическими ошибками угловых измерений на пунктах триангуляции mβ = 0,5" и на пунктах полигонометрии — mβ = 0,7".

Геодезическая сеть 1 класса является геодезической основой для дальнейшего развития сетей в единой системе координат на всей территории страны.

Внутри полигонов 1 класса методами триангуляции и полигонометрии создается геодезическая сеть 2 класса. Базисные стороны в сетях триангуляции 2 класса измеряют не реже чем через 25 треугольников с относительной погрешностью не более 1:300 000, а стороны полигонометриии — не более 1:250 000. Горизонтальные углы в триангуляции и полигонометрии 2 класса измеряют теодолитом Т-1 с погрешностью, не превышающей mβ = 1,0".

Сеть геодезических пунктов 2 класса сгущают пунктами геодезических сетей Зи4 классов. Относительную допустимую ошибку измерения длин базисных сторон в триангуляции 3 и 4 классов принимают 1:200 00, а в полигонометрии — 1:200 000 и 1:150 000 соответственно. Горизонтальные углы измеряют точными теодолитами типа Т-2 с допустимой среднеквадратической ошибкой mβ= 1,5" для сетей 3 класса и mβ = 2,0" - 4 класса.

Данные, характеризующие правила и точность построения государственной геодезической сети, представлены в таблице.

Г еодезические

пункты государственной геодезической

сети устанавливают таким образом, чтобы

они по возможности равномерно покрывали

территорию страны.

еодезические

пункты государственной геодезической

сети устанавливают таким образом, чтобы

они по возможности равномерно покрывали

территорию страны.

Государственная высотная геодезическая сеть. Закрепление пунктов.

Государственные высотные (нивелирные) геодезические сети созданы и развиваются методами геометрического нивелирования и разделяются на сети I, И, III и IV классов.

Нивелирная сеть I класса создается нивелированием I класса (высокой точности) с применением высокоточных современных приборов и методик. Методика нивелирования I класса чрезвычайно сложна. Его выполняют в прямом и обратном направлениях по двум парам костылей или кольев, образующих два независимых хода нивелирования. Нивелирование ведут при равных плечах по 50 м, а неравенство расстояний от нивелира до реек на станции допускается не более 0,5 м.

Нивелирные

ходы I класса образуют полигоны периметром

порядка 800 км и служат основой для

высотных ходов II класса. Невязки в

превышениях не должны превышать ±0,5

,

мм (где L — длина двойного нивелирного

хода, км).

,

мм (где L — длина двойного нивелирного

хода, км).

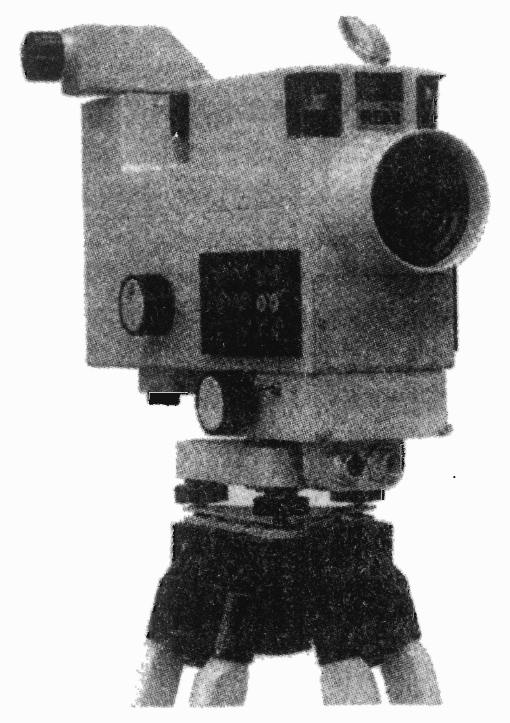

Д ля

нивелирования I класса обычно используют

высокоточные нивелиры Н-05 или Ni-002

(Германия). В последние годы дляэтих

целей стали использовать электронные

прецизионные нивелиры типа RENI 002.

ля

нивелирования I класса обычно используют

высокоточные нивелиры Н-05 или Ni-002

(Германия). В последние годы дляэтих

целей стали использовать электронные

прецизионные нивелиры типа RENI 002.

Нивелирование I класса повторяют каждые 25 лет по тем же ходам с целью изучения динамики вертикальных смещений земной коры.

Н ивелирную

сеть II класса создают нивелированием

II класса. Нивелирные ходы II класса

прокладывают внутри сети I класса, как

правило, вдоль железных и автомобильных

дорог, при этом они образуют полигоны

периметром порядка 500—600 км. Длина плеч

нивелирования принята 65 м, а расхождение

от нивелира до реек на станции допускается

не более 1 м. Невязки в превышениях

нивелирных ходов и полигонов II классане

должны превышать ±5

,

мм. Для нивелирования II класса используют

высокоточные нивелиры Н-1, Н-2 или Ni-007

(Германия). Весьма эффективным оказывается

применение для этих целей точных

электронных нивелиров типа DL-102C.

ивелирную

сеть II класса создают нивелированием

II класса. Нивелирные ходы II класса

прокладывают внутри сети I класса, как

правило, вдоль железных и автомобильных

дорог, при этом они образуют полигоны

периметром порядка 500—600 км. Длина плеч

нивелирования принята 65 м, а расхождение

от нивелира до реек на станции допускается

не более 1 м. Невязки в превышениях

нивелирных ходов и полигонов II классане

должны превышать ±5

,

мм. Для нивелирования II класса используют

высокоточные нивелиры Н-1, Н-2 или Ni-007

(Германия). Весьма эффективным оказывается

применение для этих целей точных

электронных нивелиров типа DL-102C.

Нивелирные ходы I и II классов обязательно привязывают к морским водомерным постам. Основное назначение нивелирных сетей I и II классов состоит в создании единой высотной основы на территории страны (Балтийская система высот). Кроме того, нивелирные сети I и II классов используют для решения различных научных задач.

Нивелирные ходы II класса сгущают нивелирными сетями III класса, которые в свою очередь сгущают нивелирными сетями IV класса. Каждый нивелирный ход III и IV классов должен обязательно привязывается обеими концами к знакам нивелирных сетей более высоких классов или образовывать замкнутые полигоны.

Длину плеч при нивелировании III класса принимают 75 м, допустимое расхождение от нивелира до реек на станции — не более 2 м. Нивелирование III класса выполняют с точностью, обеспечивающей получение невязки в нивелирных ходах или полигонах не более ±10 , мм (где L — длина двойного нивелирного хода или периметр полигона, км).

При нивелировании IV класса длину плеч принимают равной 100 м, а допускаемое неравенство расстояний от нивелира до реек на станции — 5 м. Нивелирование IV класса выполняют в одном направлении со взятием отсчетов по черной и красной сторонам реек. Невязка превышений по нивелирному ходу не должна превышать ±20 , мм. Пункты государственной высотной нивелирной сети закрепляют капитальными грунтовыми реперами, стенными реперами и марками