- •Раздел 1. Характеристики электромагнитного излучения

- •1.1. Излучение

- •1.2. Поток излучения

- •1.3. Световой поток

- •1.4. Телесный угол

- •1.5. Сила излучения и сила света

- •1.6. Энергетическая светимость (излучательность) и светимость

- •1.7. Энергетическая освещенность (облученность) и освещенность

- •1.8. Энергетическая яркость (лучистость) и яркость

- •Раздел 2. Источники излучения

- •2.1. Естественные источники излучения

- •2.2. Искусственные источники излучения

- •2.3. Тепловое излучение черного тела

- •2.4. Тепловое излучение реальных тел

- •2.5. Эквивалентные температуры

- •2.6. Эталонные источники излучения

- •2.7. Лампы накаливания

- •2.8. Галогенные лампы накаливания

- •2.9. Газоразрядные источники излучения

- •2.10. Люминесцентные источники излучения

- •2.11. Светоизлучающие диоды

- •Раздел 3. Источники излучения высокой степени когерентности

- •3.1. Основные характеристики лазерного излучения и режимы генерации

- •3.2. Твердотельные лазеры

- •3.3. Атомарные лазеры

- •3.4. Ионные лазеры

- •3.5. Молекулярные лазеры

- •3.6. Полупроводниковые лазеры

- •Раздел 4. Приемники (детекторы) энергии излучения

- •4.1. Основные параметры приемников излучения

- •4.2. Глаз человека как приемник энергии излучения

- •4.3. Тепловые приемники излучения

- •4.4.Фотоэлектрические приемники

2.10. Люминесцентные источники излучения

Как мы рассмотрели в разделе 2.4, любое тело при температуре выше нуля градусов Кельвина, посылает в окружающее пространство излучение, возникшее в результате неупорядоченного движения молекул. В некоторых случаях тело дополнительно к тепловым излучениям посылает в пространство излучения, возникающие в результате локализованного возбуждения частиц (центров люминесценции), т.е. в пространство посылается избыточное излучение. Люминесценция – это явление испускания веществом электромагнитного излучения, интенсивность которого для некоторых длин волн или для ограниченных спектральных участков больше интенсивности теплового излучения этого вещества при той же температуре. Такой процесс имеет длительность, значительно превышающую период распространения световых волн излучения. Люминесцентное излучение может служить характеристикой излучающего вещества.

Различают невозбужденное и возбужденное состояние частиц (атомов). Люминесцировать могут тела, находящиеся в любом агрегатном состоянии, при этом энергия возбуждения может сообщаться люминесцирующим частицам различными способами. В зависимости от того, за счет какой энергии происходит возбуждение атома, различают следующие виды люминесценции:

фотолюминесценция – вызвана ультрафиолетовым, видимым или ИК излучением;

рентгенолюминесценция – возбуждение производится фотонами поглощенных рентгеновских лучей;

катодолюминесценция – возбуждение происходит за счет кинетической энергии электронов, бомбардирующих люминофор или молекулы газа;

электролюминесценция – возбуждение люминофора производится под действием электрического поля (обычно относится к твердым веществам и не относится к газам);

радиолюминесценция – возбуждение люминофора происходит за счет излучения, возникающего при радиоактивном распаде ядер (

–

излучения) и космического излучения;

–

излучения) и космического излучения;хемилюминесценция – для возбуждения используется энергия, освобожденная при химической реакции;

биолюминесценция – для возбуждения используется биологическая энергия;

триболюминесценция – вызвана разрушением кристаллических решеток;

флуоресценция – люминесценция, которая прекращается через очень короткое время после окончания возбуждения (обычно меньше 10 с);

фосфоресценция – люминесцениият которая не прекращается в течение ощутимого периода времени после окончания возбуждения.

Следует отличать люминесценцию от электрического разряда в газах и парах металлов, под которым понимается прохождение электрического тока через газы и пары металлов с помощью носителей заряда, создаваемых и приводимых в движение благодаря наличию градиента потенциала. При этом возникает электромагнитное излучение.

Все тепловые излучения имеют длительность, меньшую чем 10-10 с, а самая короткая по времени люминесценция самостоятельного разряда – 10-9 с. Люминесценция всегда сопровождается тепловым излучением, т.к. все тела имеют температуру выше 0 К, поэтому описание излучения люминесценции можно выразить следующим образом:

![]() (2.19)

(2.19)

где

![]() –

спектральная плотность энергетической

светимости люминесценции;

–

спектральная плотность энергетической

светимости люминесценции;

![]() – полная

спектральная плотность энергетической

светимости излучения люминофора;

– полная

спектральная плотность энергетической

светимости излучения люминофора;

![]() – спектральная

плотность энергетической светимости

черного тела при температуре Т;

– спектральная

плотность энергетической светимости

черного тела при температуре Т;

![]() – спектральный

коэффициент теплового излучения

люминофора при температуре Т.

– спектральный

коэффициент теплового излучения

люминофора при температуре Т.

В люминесцирующем веществе большая часть энергии, сообщенной молекулам, локализуется и не поступает в общее тепловое распределение, поэтому возможна концентрация энергии в центрах излучения, во много раз превышающая среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул. Локализация энергии возбуждения может обеспечить излучение с большой частотой даже при малой энергии возбуждения, неспособной значительно повысить температуру излучателя. Возникновение излучения с заданной частотой определится при условии, если энергия фотона будет равна или больше кванта возбуждающего излучения:

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() –

частоты возбуждающего излучения и

люминесценции. Спектр люминесценции

не соответствует уравнению Планка для

теплового излучения и определяется в

основном физико – химическим строением

люминесцирующего вещества. К признакам

люминесценции можно отнести: селективность

излучения, которая зависит от свойств

излучающего вещества, и некогерентность

излучения люминесценции.

–

частоты возбуждающего излучения и

люминесценции. Спектр люминесценции

не соответствует уравнению Планка для

теплового излучения и определяется в

основном физико – химическим строением

люминесцирующего вещества. К признакам

люминесценции можно отнести: селективность

излучения, которая зависит от свойств

излучающего вещества, и некогерентность

излучения люминесценции.

С.И.Вавилов классифицировал люминесценцию по характеру физического процесса, проходящего в люминофоре: самостоятельное свечение; вынужденное свечение и рекомбинационное свечение.

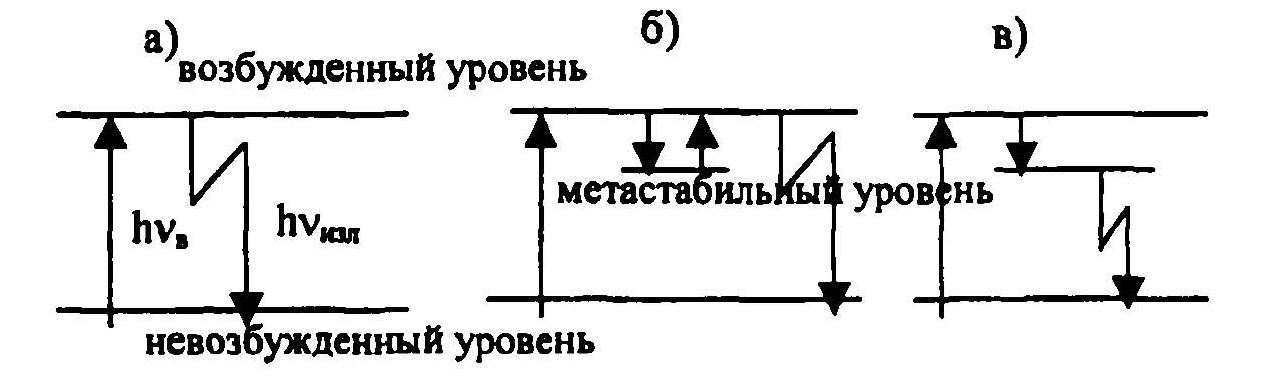

Рис. 2.11. Виды свечения: а) самостоятельное, 6) вынужденное, в) рекомбинационное.

Самостоятельное свечение люминесценции самое кратковременное, оно возникает при переходе электрона из возбужденного состояния в невозбужденное под действием электромагнитного поля самой возбужденной частицы (рис.2.11, а). Внешние поля на этот вид люминесценции влияния почти не оказывают. При самостоятельном излучении пребывание электрона в возбужденном состоянии – 10-9 с.

Вынужденное свечение можно пояснить рис.2.11, б. Электрон с невозбужденного уровня попадает на возбужденный уровень и с него попадает на метастабильный уровень, переход с которого в невозбужденное состояние маловероятен. Под действием тепловой энергии или соударений электрон переходит с метастабильного уровня на возбужденный уровень, с которого разрешен переход на невозбужденный уровень. Длительность вынужденного свечения люминесценции сильно зависит от температуры люминофора. При низких температурах маловероятен переход из метастабильного уровня на возбужденный уровень, и в этом случае излучение может происходить по схеме рис.2.11, в.

Рекомбинационное свечение присуще кристаллическим веществам с решеткой, нарушенной включением примесей – активаторами. Излучающим центром у такого люминофора является ион металла – активатора. Такие люминофоры с нарушенной кристаллической решеткой кристаллофосфорами.

Люминесцентные лампы (ЛЛ) – это лампы низкого давления, в разрядном промежутке которых находятся пары ртути при давлении от 0,8 до 1,33 Па (от 0,006 до 0,01 мм. рт. ст.) и аргон или другой инертный газ под давлением в несколько сотен Па. Аргон служит для облегчения зажигания лампы, предохраняет катоды от интенсивного разрушения и повышает световую отдачу лампы.

Основным преимуществом ЛЛ является их значительно более высокая световая отдача, чем у ламп накаливания. Возможно повышение световой отдачи ЛЛ до 90 – 100 лмВт-1 и среднего срока службы до 15 тыс. ч. Такая высокая световая отдача ЛЛ объясняется высоким энергетическим выходом резонансного излучения ртутного разряда и высокой световой отдачей излучения люминесценции. Люминесцентные лампы имеют внешне достаточно простую конструкцию. Однако технологический процесс производства ЛЛ сложен и вместе с качеством материалов, используемых для изготовления различных конструктивных элементов ламп, оказывает существенное влияние на их светотехнические и эксплуатационные параметры. В лампу вводится капля ртути весом 30—80 мг и инертный газ, обычно аргон, давление которого в лампе 330–400 Па. Иногда применяют для наполнения люминесцентных ламп и другие инертные газы или их смеси. При работе ЛЛ разряд происходит в атмосфере насыщенных паров ртути. В горящей лампе ртуть имеется как в жидком, так и в парообразном состояниях. Увеличение капли ртути, вводимой в лампу, нежелательно, так как большая капля, катаясь в лампе, будет сильнее разрушать слой люминофора, чем капля меньших размеров.

По форме колбы ЛЛ делятся на прямые цилиндрические (наиболее распространенный вид ламп), секционно – кольцевые, кольцевые и U – образные.