- •1. Основные положения мкт. Доказательство существования молекул. Размеры и масса молекул.

- •2. Строение газообразных, жидких и твердых тел

- •3. Опыт Штерна. Распределение молекул по скоростям

- •4. Идеальный газ. Изопроцессы.

- •Уравнение состояния идеального газа Менделеева - Клапейрона

- •5. Абсолютная температурная шкала. Абсолютный нуль температуры.

- •6. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа

- •7. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа

- •Количество теплоты

- •8. Первый закон термодинамики и его применение к различным процессам

- •1. Изобарный процесс. Работа газа.

- •2. Изохорный процесс. Теорема Майера

- •3. Изотермический процесс

- •4. Адиабатный процесс

- •9. Принцип действия тепловых двигателей. Кпд теплового двигателя

- •10. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Парообразование. Конденсация. Испарение.

- •11. Кипение. Удельная теплота парообразования.

- •12. Влажность воздуха

- •13. Кристаллические и аморфные тела. Свойства твердых тел

- •14. Сила упругости. Закон Гука. Виды деформаций

- •Диаграмма состояния вещества.

- •15. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики и его статистический смысл

- •Механика

- •1. Аналитическое описание равноускоренного движения. Вывод формул для перемещения при равноускоренном движении

- •2. Относительность механического движения. Вывод формулы закона сложения скоростей. Относительная скорость

- •3. Движение тела, брошенного вертикально вверх, вертикально вниз. Вывод формулы для времени движения тела брошенного вертикально с высоты h.

- •4. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Вывод формул дальности полета, максимальной высоты подъема, времени движения

- •5. Движение тела, брошенного горизонтально. Вывод формулы траектории движения, вывод формул для времени падения и дальности полета

- •6. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, угол поворота, период обращения, частота. Связь между угловой и линейной скоростью.

- •7. Центростремительное ускорение (вывод формулы).

- •9. Закон сохранения импульса (вывод, границы применения)

- •10. Гидростатическое давление (вывод формулы). Сила Архимеда (вывод формулы). Условие плавания тел.

- •11. Механическая работа. Кинетическая энергия. Доказательство теоремы об изменении кинетической энергии

- •12. Работа силы тяжести и силы упругости, потенциальная энергия деформированной пружины (вывод формулы) и тела поднятого над Землей.

- •13. Условия равновесия тел. Момент силы

- •14. Силы сопротивления, сила трения покоя, сила трения скольжения

- •15. Закон сохранения механической энергии (границы применения), работа сил сопротивления.

15. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики и его статистический смысл

В термодинамике любую группу тел или частиц называют термодинамической системой. Если на термодинамическую систему не действуют внешние силы, то она самопроизвольно переходит в состояние теплового равновесия — состояние, при котором все ее термодинамические параметры: давление, объем, температура с течением времени будут оставаться постоянными. При выводе термодинамической системы из равновесного состояния вследствие изменения одного или нескольких параметров она станет переходить через ряд промежуточных состояний, пока не перейдет в новое состояние с новыми параметрами, Такой переход называется термодинамическим процессом. Если термодинамическая система, претерпев ряд изменений, возвращается в исходное состояние с первоначальными параметрами, то такой процесс называется круговым (или замкнутым, или циклом). Самопроизвольным называется такой процесс, при котором в телах, окружающих термодинамическую систему, не происходит никаких изменений. Иными словами, самопроизвольный процесс - процесс, который протекает в термодинамической системе без внешнего воздействия. Обратимым называется процесс, который может самопроизвольно протекать как в прямом, так и в обратном направлениях. Термодинамические процессы, которые не могут протекать самопроизвольно как в прямом, так и в обратном направлениях, называются необратимыми (например, расширение газа).

Событие, вероятность которого равна нулю, невероятно, т. е. невозможно. Например, все молекулы газа сами никогда не смогут одновременно оказаться в одной половине сосуда, т. е. газ самопроизвольно сжаться не может. По той же причине тепло не может самопроизвольно перейти от холодного тела к горячему, такой процесс невероятен, хотя прямой переход тепла от горячего тела к холодному реален. При трении прямой процесс перехода механической энергии во внутреннюю возможен, а обратный нет.

Любые термодинамические процессы со статистически огромным количеством молекул и атомов могут самопроизвольно протекать только в одном направлении, т. е. они необратимы, поскольку вероятность обратного процесса равна нулю. Это утверждение называется вторым законом (вторым началом) термодинамики. Вот некоторые другие его формулировки.

Второй закон термодинамики:

а) любые самопроизвольные процессы в термодинамической системе, состоящей из статистически огромного числа частиц, всегда переводят эту систему из менее вероятного состояния в более вероятное и никогда наоборот;

б) невозможен самопроизвольный процесс передачи тепла от тел, менее нагретых, телам, более нагретым;

в) невозможно изготовить вечный двигатель второго рода - устройство, в котором бы все тепло, полученное от нагревателя, полностью превращалось бы в механическую работу.

В этом состоит статистический смысл второго закона термодинамики.

Механика

1. Аналитическое описание равноускоренного движения. Вывод формул для перемещения при равноускоренном движении

В общем случае равноускоренным

движением называют такое движение,

при котором вектор ускорения

![]() остается неизменным по модулю и

направлению. Примером такого движения

является движение камня, брошенного

под некоторым углом к горизонту (без

учета сопротивления воздуха). В любой

точке траектории ускорение камня

равно ускорению

свободного падения

остается неизменным по модулю и

направлению. Примером такого движения

является движение камня, брошенного

под некоторым углом к горизонту (без

учета сопротивления воздуха). В любой

точке траектории ускорение камня

равно ускорению

свободного падения

![]() .

Таким образом, изучение равноускоренного

движения сводится к изучению прямолинейного

равноускоренного движения. В случае

прямолинейного движения векторы скорости

.

Таким образом, изучение равноускоренного

движения сводится к изучению прямолинейного

равноускоренного движения. В случае

прямолинейного движения векторы скорости

![]() и ускорения

направлены вдоль прямой

движения. Поэтому скорость

и ускорение в проекциях

на направление движения можно рассматривать

как алгебраические величины. При

равноускоренном прямолинейном движении

скорость тела определяется формулой

и ускорения

направлены вдоль прямой

движения. Поэтому скорость

и ускорение в проекциях

на направление движения можно рассматривать

как алгебраические величины. При

равноускоренном прямолинейном движении

скорость тела определяется формулой

![]() (1)

(1)

В этой формуле

этой формуле

![]() – скорость тела при

t = 0

(начальная

скорость),

= const –

ускорение. В проекции на выбранную ось

х уравнение (1) запишется в виде:

– скорость тела при

t = 0

(начальная

скорость),

= const –

ускорение. В проекции на выбранную ось

х уравнение (1) запишется в виде:

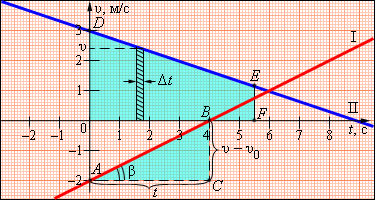

![]() (2). На графике проекции скорости

υх(t)

эта зависимость имеет

вид прямой линии.

(2). На графике проекции скорости

υх(t)

эта зависимость имеет

вид прямой линии.

По наклону графика скорости

может быть определено ускорение

a

тела. Соответствующие

построения выполнены на рис. для графика

I Ускорение численно равно отношению

сторон треугольника ABC:

![]() .

.

Чем больше угол β, который образует график скорости с осью времени, т. е. чем больше наклон графика (крутизна), тем больше ускорение тела.

Для графика I: υ0 = –2 м/с, a = 1/2 м/с2. Для графика II: υ0 = 3 м/с, a = –1/3 м/с2.

График скорости позволяет также определить проекцию перемещения s тела за некоторое время t. Выделим на оси времени некоторый малый промежуток времени Δt. Если этот промежуток времени достаточно мал, то и изменение скорости за этот промежуток невелико, то есть движение в течение этого промежутка времени можно считать равномерным с некоторой средней скоростью, которая равна мгновенной скорости υ тела в середине промежутка Δt. Следовательно, перемещение Δs за время Δt будет равно Δs = υΔt. Это перемещение равно площади заштрихованной на рис. полоски. Разбив промежуток времени от 0 до некоторого момента t на малые промежутки Δt, можно получить, что перемещение s за заданное время t при равноускоренном прямолинейном движении равно площади трапеции ODEF. Соответствующие построения выполнены на рис. для графика II. Время t принято равным 5,5 с.

![]() (3) – полученная формула позволяет

определить перемещение при равноускоренном

движении если ускорение не известно.

(3) – полученная формула позволяет

определить перемещение при равноускоренном

движении если ускорение не известно.

Если подставить в уравнение

(3) выражение для скорости (2), то получаем

![]() (4) – эта формула используется для записи

уравнения движения тела:

(4) – эта формула используется для записи

уравнения движения тела:

![]() (5).

(5).

Если выразить из уравнения

(2) время движения

![]() (6) и подставить в равенство (3), то

(6) и подставить в равенство (3), то

![]() - эта формула позволяет определить

перемещение при неизвестном времени

движения.

- эта формула позволяет определить

перемещение при неизвестном времени

движения.