- •Предисловие

- •Часть I

- •Глава 1. Климат и архитектура 14

- •Глава 2. Климатический анализ 19

- •Глава 2. Климатический анализ 36

- •Глава 2. Климатический анализ 39

- •Глава 2. Климатический анализ 55

- •Глава 3. Светоцветовая среда — основа восприятия архитектуры 61

- •1 Низкие яркости поверхностей, при которых колбочковый аппарат зрения постепенно выключается, составляют около 3 кд/м2.

- •V V Римскими цифрами пронумерованы цветные

- •V Часто применяемый в прошлом прием утоне-

- •Глава 4. Архитектурное освещение 122

- •Глава 4. Архитектурное освещение 179

- •Глава 4. Архитектурное освещение 222

- •Глава 4. Архитектурное освещение 257

- •1. Определение высоты я лишенной отблесков полированной панели в читальном зале

- •Глава 4. Архитектурное освещение 281

- •По табл. 4.43 находим нормируемую среднюю яркость дорожного покрытия Li — 0,8 кд/м и фасада театра Li - 6 кд/м2.

- •4. Строим график, выбирая масштаб осей с расчетом не менее 7 равных делений по оси орди- нат (отношение ft г. Ftz - 1:7) и 8 делений по оси абсцисс (отношение Ьу.Ьг - 1:7,5).

- •Глава 4. Архитектурное освещение 311

- •5. Через точку 7 на оси ординат проводим горизонталь, через точку 7,5 на оси абсцисс — вертикаль. Полученную точку пересечения этих линий соединяем прямой с точками х - 0 и у - 0.

- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре

- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре 338

- •1От латинского слова "caelum" — небо, климат.

- •Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре 384

- •Глава 6. Архитектурноецветоведение

- •Глава 6. Архитектурное цветоведение 400

- •Глава 6- Архитектурное цветоведение 267

- •4000 К) он составляет 200 лк, а для ламп лдц (ТцВ - 6000 к) и лд (ГцВ - 6500 к) повышается до 500 лк.

- •Глава 7. Звуковая среда в городах и зданиях 481

- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 531

- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 550

- •1. Если источник шума и расчетные точки расположены на территории, то расчет ожидаемых уровней звука (в дБа) производится по формуле

- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 569

- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 577

- •Глава 8. Шумозащита и звукоизоляция в городах и зданиях 580

- •3. В модели и натуре на сходственных часто- тах безразмерные импедансы всех сходственных граничных поверхностей должны сохраняться оди- наковыми:

- •Глава 9. Акустика залов 625

- •Глава 9. Акустика залов 631

- •Глава 9. Акустика залов 642

- •Глава 9. Акустика залов 648

- •Список литературы

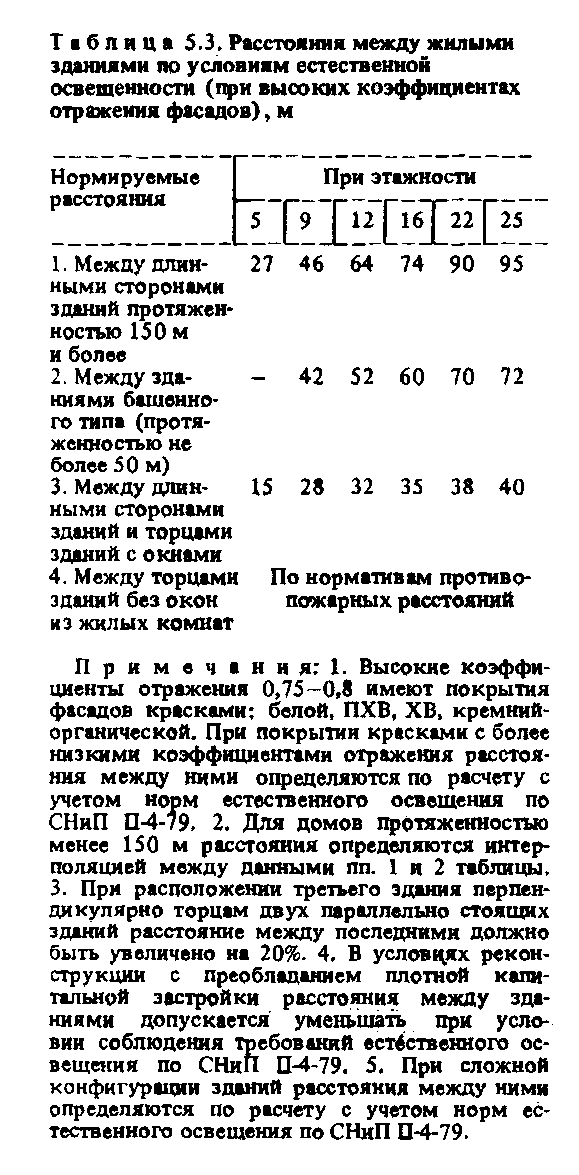

Глава 5. Инсоляция и солнцезащита в архитектуре 338

"1. Допускаются отступления от санитарных норм и правил с соответствующими обоснованиями по согласованию со службой Госсанэпиднадзора.

2. В помещениях жилых и общественных зданий нормированное зна-

чение КЕО (0,5%) должно обеспечиваться в середине помещения. Расчетное значение КЕО в этой точке может отклоняться от нормы на 10%.

4. В жилой застройке должна обеспечиваться 1,5-часовая инсоляция территорий и не менее чем одной комнаты, независимо от числа комнат в квартире, на период с 22 апреля по 22 августа1.

Допускается сокращение нормативной инсоляции до 1 ч при обоснованиях, связанных с условиями сохранения исторической планировки и застройки и при компенсации повышенной комфортностью за счет кубатуры и площади квартир".

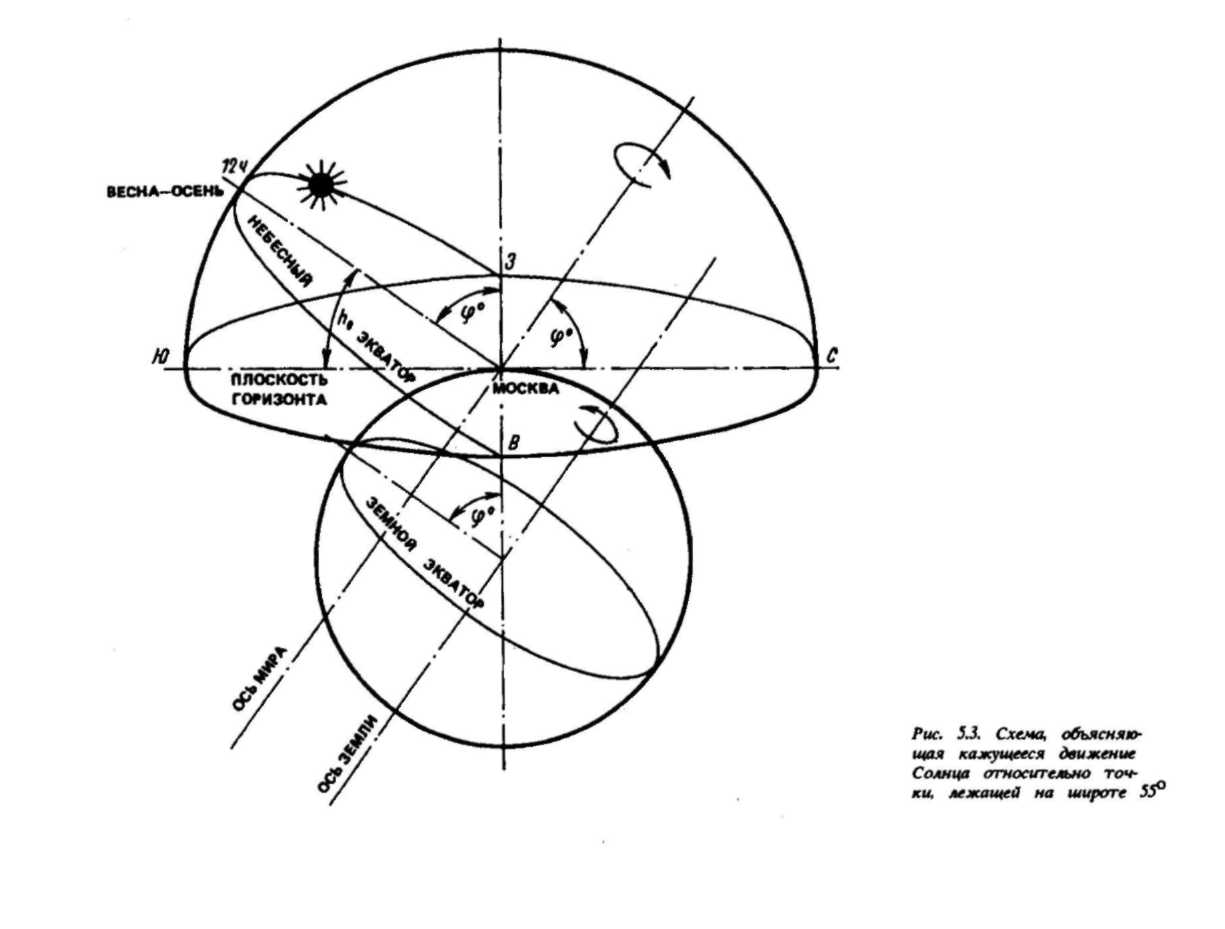

Чтобы представить себе видимое "движение" Солнца по небосводу и определить его координаты (высоту над горизонтом Ао и азимут А) на определенной географической широте, следует обратиться к "солнечному стере-ону", как это сделал в свое время Вит-рувий.

Траектория Солнца в характерные для летнего солнцестояния, весенне-осеннего равноденствия и зимнего солнцестояния для географической широты Москвы (р ■ 56° с.ш.) показаны на рис. 5.2. На рис. 5.3 представлена взаимосвязь небесного и земного экваторов для той же широты. Важно видеть, что склонение Солнца $ весной—осенью равно нулю и определяет высоту Солнца по в полдень. Летом и зимой склонение Солнца в полдень равно соответственно +23,5 и -23,5°.

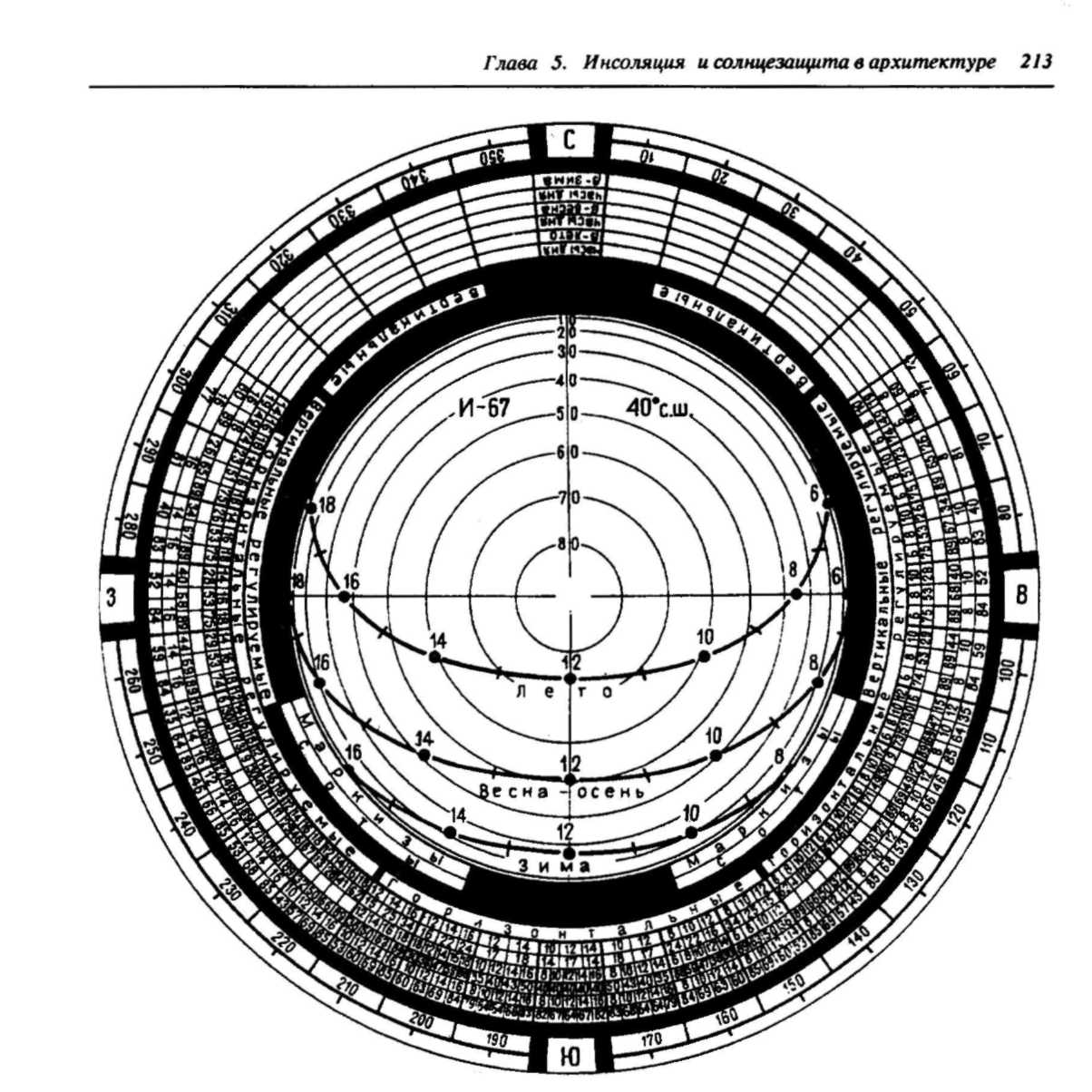

Для определения координат Солнца на различных широтах и в требуемое время дня нужны сложные астрономические расчеты. Для архитектурной практики разработаны так называемые солнечные карты (рис. 5.4),

'Расчетный график см. в прил. II. 1.

Здесь необходимо вспомнить о разнице между солнечным временем (астрономическим) и декретным на Земле, которая может доходить почти до 1,5 ч. При выборе ориентации зданий по сторонам горизонта архитектору надо уметь определять эту разницу в любом городе земного шара. Кроме того, существуют понятия поясного и сезонного времени.

Расчеты инсоляции и солнцезащитных устройств производятся по так называемому расчетному времени суток и года, устанавливаемому в зависимости от географического района строительства.

За расчетное время принимается:

а) при необходимости устранения перегрева помещений — средний период жарких месяцев го- да при среднемесячной температуре наружного воздуха 22°С;

б) при определении максимальных теплопо- ступлений в помещениях с кондиционированием воздуха — наиболее жаркий месяц года (по сред- немесячной температуре наружного воздуха);

в) при устранении ослепляющего действия инсоляции — рабочее время суток и года в зависи- мости от назначения помещения.

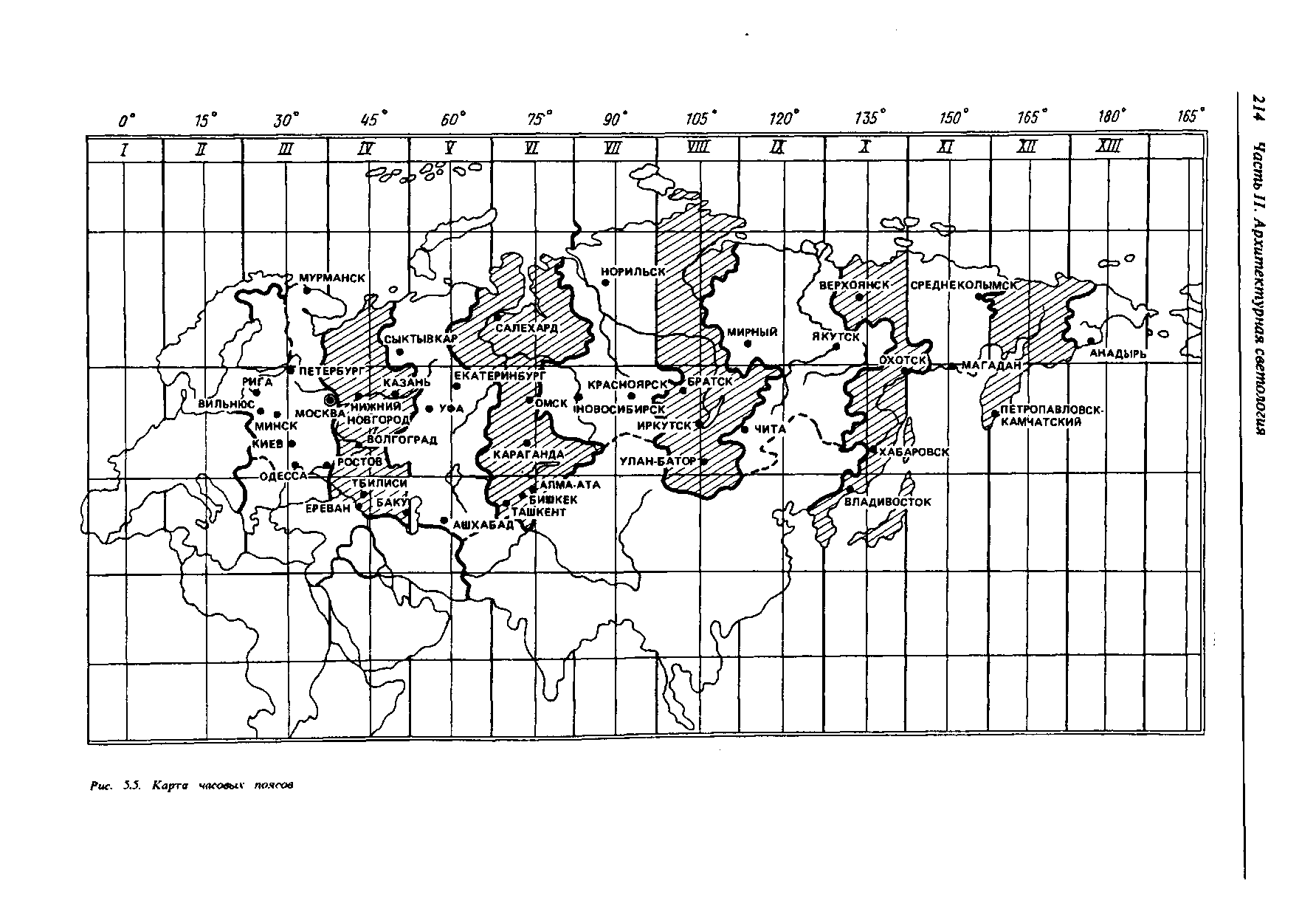

находим разницу п° между долготами данного пункта и среднего меридиана часового пояса, определяемого по карте часовых поясов;

находим разницу в минутах между местным солнечным и поясным временем, для чего полученную разницу в долготах п° умножаем на 4 (угловая скорость движения Солнца по небосводу — 1° за 4 мин).

определяем поясное время данного пункта, для чего полученную разницу прибавляем (отнимаем) к расчетному солнечному времени, если долгота данного пункта меньше (больше) долготы среднего меридиана часового пояса;

находим декретное время, прибавив к поясному один час.

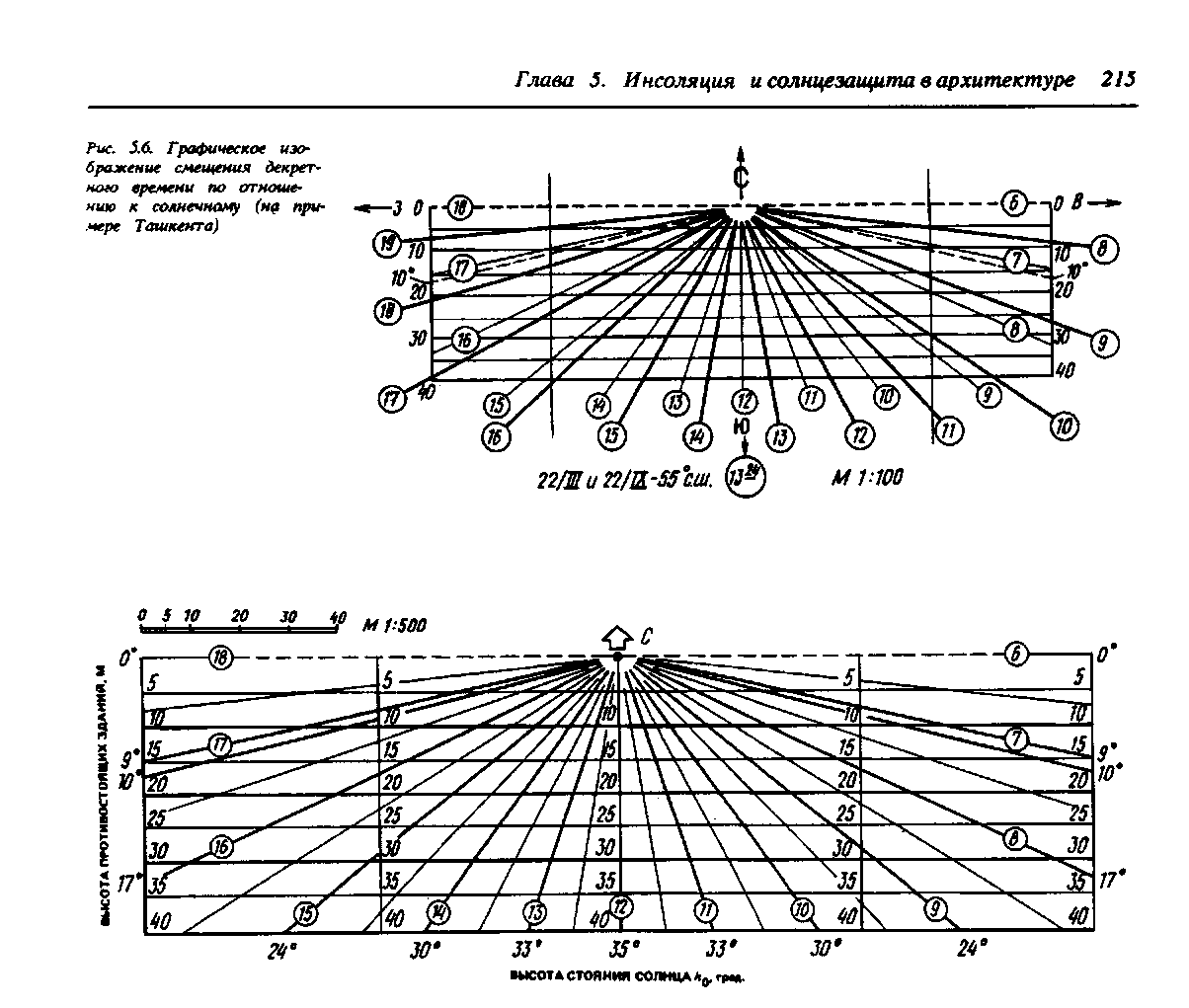

Пример. Требуется перевести местное солнечное время в 12 ч в декретное время для Ташкента.

По карте часовых поясов находим, что город расположен в пятом часовом поясе на 69° в.д.; средний меридиан пояса имеет долготу 75° (рис. 5.5).

Разница между долготой Ташкента и средним меридианом часового пояса составляет 75°—69° - 6°.

разница между местным солнечным и поясным временем составляет 4.6 - 24 мин.

Декретное время в Ташкенте будет 12 ч 24 мин + 1ч-13ч24 мин. В летнее полугодие многие страны пользуются сезонным временем, которое опережает декретное время еще на 1 ч. Поэтому летом в Ташкенте солнечный полдень по часам приходится на 14 ч 24 мин.

Эту разницу во времени необходимо учитывать при корректировании инсографиков на кальке и затем уже производить графические расчеты (рис. 5.6).

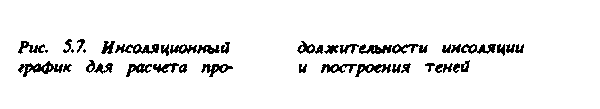

Условия инсоляции определяются методом проекций с числовыми отметками. Расчеты следует производить непосредственно на плане застройки с помощью накладного инсографика, показанного на рис. 5.7.

Инсографик представляет собой горизонтальную проекцию наклонной плоскости сектора небосвода. Параллельные линии на графике являются горизонталями этой плоскости, превышения которых отсчитываются от нулевой горизонтали, проходящей через расчетную точку О. Сходящиеся в этой точке азимутальные линии есть проекции секторальных углов наклонной плоскости.

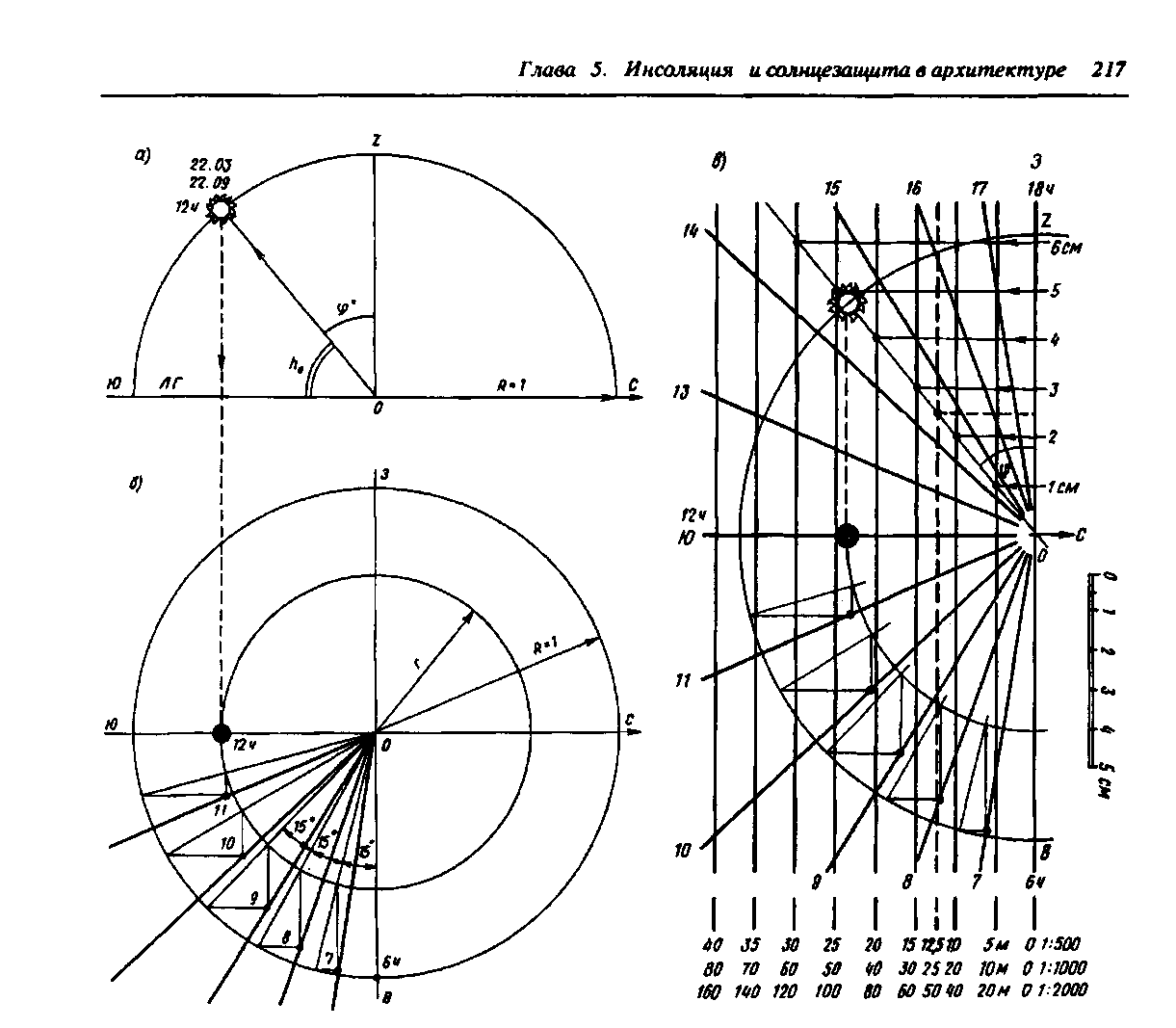

Построение инсографика для дня равноденствия нужно производить следующим образом (рис. 5.8, а).

Провести две взаимно перпендикулярных линии т.п. и kl и вокруг точки их пересечения О описать полуокружности радиусом 6—10 см. Через точку О провести прямую AS под углом (р (географическая широта, град) к прямой тп. Из точки А пересечения пря-

На четверти окружности kNn нанести шкалу секторальных углов с градацией через 5°. На отрезках радиальных прямых, заключенных между дугами kNn и ВМс, построить прямоугольные треугольники вида MNR.

Вертикальные катеты треугольников проводятся из точек внешней дуги kNn, горизонтальные — из точек внутренней дуги ВМс. Через вершины прямых углов треугольников и точку О провести азимутальные линии графика.

На линии тп начиная от точки О нанести метрическую шкалу превышений горизонталей наклонной плоскости с градацией через 1 см. Шкалу спроектировать на прямую OS и через полученные на ней засечки параллельно линии тп провести горизонтали графика. Цена делений горизонталей назначается в соответствии с масштабом чертежа генплана.

Правая часть графика будет симметрична построенной. График следует скопировать на кальку или какой-либо иной прозрачный материал (рис. 5.8, б).

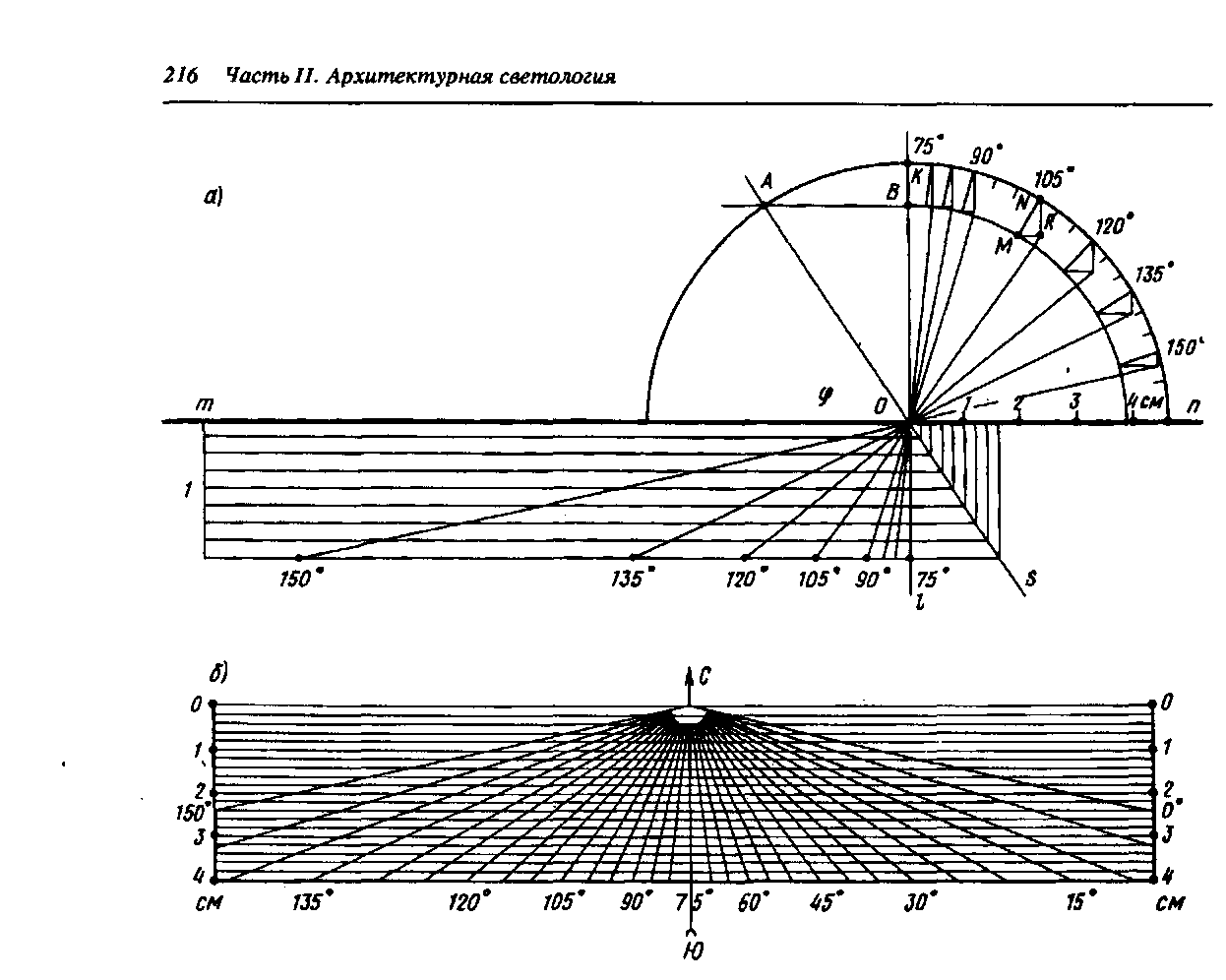

Второй способ построения ингаляционного графика, основанный на графической модели небосвода (см.рис. 5.2), для дней равноденствия и <р° с.ш., заключается в следующем.

Изобразить разрез небосвода по меридиану С—Ю как полусферу радиусом R - 1 (ЛГ — линия горизонта) (рис. 5.9, а).

От вертикали, проходящей через центр полусферы О и зенит Z в сторону юга, отложить угол обозначающий географическую широту

места. На пересечении проведенной из точки О наклонной линии с полуокружностью находится положение Солнца в 12 ч в дни равноденствия. Наклонная линия является вертикальной проекцией полуденного солнечного луча, лежащего в плоскости солнечной траектории, а угол между ней и линией горизонта показывает высоту стояния Солнца Ло в этот момент.

Изобразить план небосвода как окружность с R - 1 с центром О. Указать стороны горизонта — В, Ю. 3, С. Спроецировать на южный меридиан с разреза на план положение полуденного Солнца и через эту точку провести окружность радиусом г (рис. 5.9,6).

Разделить сектор ЮВ горизонтальной проекции небосвода на 6 равных частей по 15° (угловая скорость движения Солнца — 15° в час, время с восхода до полудня — 6 ч) и провести радиальные линии (для крупномасштабного графика ЮВ-сек-тор можно разделить на 12, 15 или 24 части соответственно через 30, 20 или 15 мин).

5. Из точек пересечения этими радиусами внешний и внутренней окружностей провести ли- нии, параллельные линиям С—Ю и 3—В, постро- ив таким образом небольшие прямоугольные треу- гольники. Вершины прямых углов являются гори- зонтальными проекциями Солнца через каждый час.

Все эти построения вспомогательные и выполняются тонкими линиями.

6. Через полученные точки проекций Солнца и центр О провести жирные линии, которые явля- ются горизонтальными почасовыми проекциями солнечных лучей, необходимых для построения графика.

Для упрощения построений разрез и план небосвода можно совместить (рис. 5.9, в).

На линии 0Z разметить деления через 1 см (для подробного графика — через 1 или 2 мм) и провести горизонтальные линии до пересечения с проекцией полуденного луча. Через точки пересечения провести линии, параллельные направлению В—3 на плане небосвода. Эти параллели являются метрической шкалой превышений вспомогательных горизонталей наклонной плоскости солнечной траектории над исследуемой точкой на данной широте и служат для определения длины теней. Цена расстояний между параллелями назначается в соответствии с масштабом архитектурного чертежа.

Горизонтальные проекции дополуденных солнечных лучей (с 6 до 12 ч) зеркально перенести в послеполуденную область (сектор ЮЗ плана небосвода) и обозначить часы дня (с 12 до 18 ч).

График выполняется тушью на кальке Или прозрачной пленке, вспомогательные линии построений стираются.

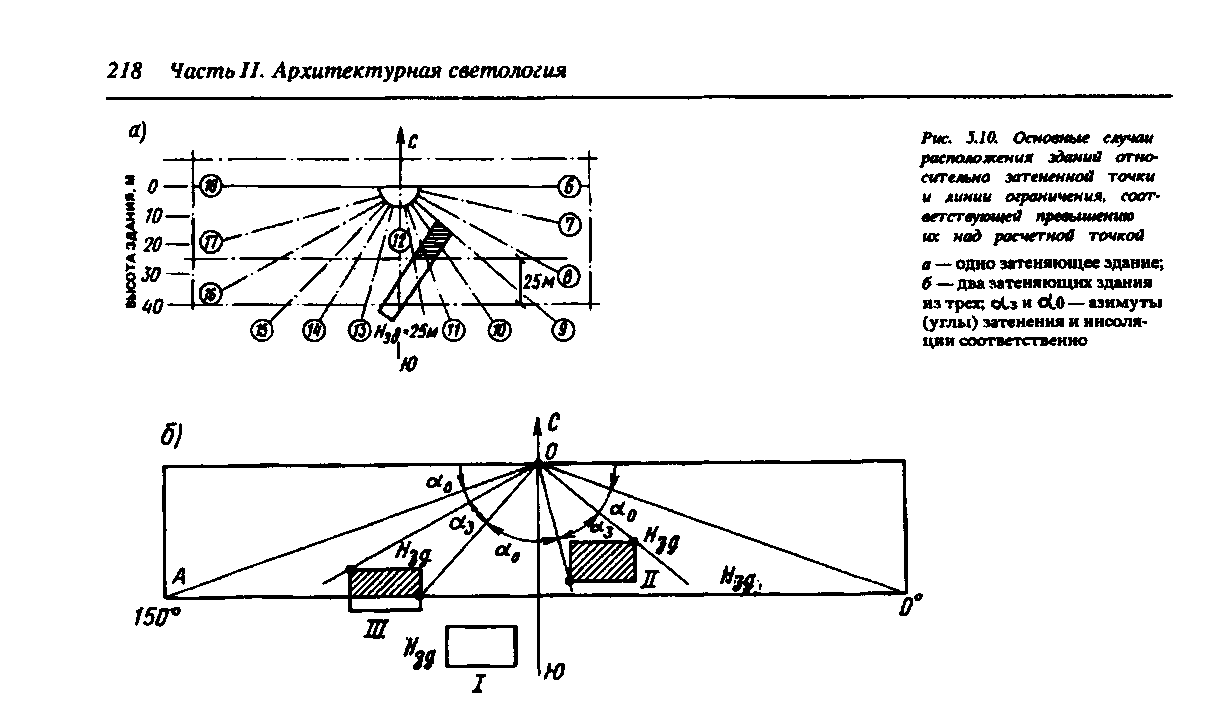

Пример 1. Определение продолжительности инсоляции точки на горизонтальной поверхности (рис. 5.10).

Точка О графика совмещается с заданной точкой, а сам график ориентируется по направлению север—юг. Высота затеняющего здания Язд, т.е. превышение его карниза над заданной точкой, составляет 25 м.

На графике отмечается горизонталь, соответствующая высоте этого здания, т.е. горизонталь 25 м в выбранном масштабе чертежа и графика.

Затенение заданной точки О всегда происходит только от той части здания, которая находится между горизонталью и этой точкой (на схеме заштрихована) . В данном случае точка О будет затенена с 9 До 11 ч 30 мин.

Следовательно, заданная точка в дни равноденствия будет инсолироваться дважды (рис. 5.10, а): с 7 до 9 ч и с 11 чЗО мин до 17 ч (по нормам инсоляции первый час после восхода солнца и последний час перед его заходом в расчет не принимаются).

На рис. 5.10, б инсоляция точки О осуществляется трижды в течение дня в пределах углов do, так как дома II и III оказывают на нее затеняющее действие. (В пределах углов сС3).

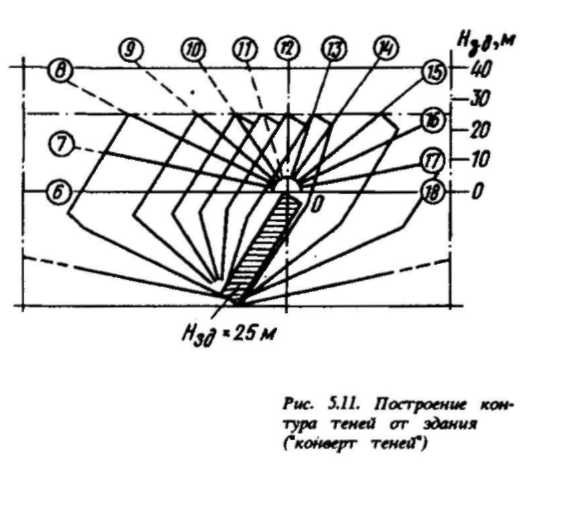

Пример 2. Построение теней от объекта на горизонтальной поверхности (рис. 5.11).

При построении теней график располагается с разворотом на 180° по отношению к его положению на рис. 5.10.

На плане объекта выбирается какой-либо внешний угол, который совмещается с точкой О графика. Азимутальные линии показывают на-

правление теней от данного угла здания в соответствующие часы дня.

Горизонталь, соответствующая высоте здания 25 м, показывает длину теней в различные часы дня (в дни равноденствия тень перемещается на горизонтальной плоскости по прямой линии с запада на восток).

5.3. Солнцезащита и светорегулирование в городах и зданиях

Архитектор-профессионал всегда стремится к достижению комфортных условий жизни и труда в помещениях и выразительности объемно-планировочных и конструктивных решений. Одним из главных факторов, способствующих этому, являются солнцезащитные средства (СЗС). Наиболее распространенные СЗС — конструктивные солнцезащитные устройства (СЗУ).

Однако стационарные СЗУ далеко не всегда оптимальны, несмотря на большие преимущества в пластической выразительности. Недостаточно продуманные решения стационарных СЗУ приводят к отрицательному эффекту. Экраны или лоджии, монолитно связанные с фасадом, превращаются из затеняющего средства в дополнительный источник перегрева помещений. К сожалению, этот вид ошибок весьма распространен в практике.

Если архитектор применяет СЗУ, не считаясь с климатическими условиями и ориентацией зданий, то такие решения подвергаются резкой критике.

В последние годы даже в Москве и более северных районах получило распространение применение бесполезных наружных дорогостоящих экранов в виде откровенной декорации, не сообразующейся даже с ориентацией фасадов.

Но наиболее отрицательная тенденция последних лет — это вновь распространившееся во всех климатических районах увлечение большими площадями остекления, что является настоящим бедствием современного строительства, которое стремится к уменьшению теплопотерь и экономии энергетических ресурсов. Два хрестоматийных примера — почти сплошь остекленные здания банка в Ашхабаде и "Гидропроекта" в Москве. Зимой в них огромный перерасход отопления, а летом — изнуряющий перегрев и слепимость. Это увлечение объясняется следующими основными причинами.

Первая заключается в несовершенстве норм естественного освещения, устанавливающих определенные значения КЕО при боковом освещении вне зависимости от глубины помещений. Это приводит к тому, что при современной стандартной высоте этажа архитектор, надеясь обеспечить нормируемый КЕО, применяет сплошное остекление (которого при больших глубинах помещений все равно не хватает). Не случайно поэтому в Англии выдвигаются предложения ограничить размеры светопроемов лишь требованиями психологической связи с внешней средой и при любой глубине помещений нормировать процент остекления фасадной части ограждений. Этот прогрессивный путь уже наметился при применении совмещенного освещения. Попытка же установить предел остекления нормативным допущением +10%-ного отклонения от КЕО оказалась безрезультатной.

Вторая причина объясняется модой, которой нередко увлекаются архитекторы вслед за западными образцами. В литературе распространилось даже выражение "здания с большими площадями остекления". Это порождает сложнейшую и дорогостоящую проблему солнцезащиты. Внутренние СЗУ неэффективны для защиты от общего перегрева вследствие известного в физике "тепличного эффекта".

Если за рубежом "остекленные небоскребы" воздвигаются с применением различных солнцезащитных стекол

в комплексе с действующей системой искусственного регулирования микроклимата, то при этом применяются высококачественные регулируемые СЗУ, так как даже эффективные солнцезащитные стекла не решают проблемы слепимости от прямых солнечных лучей (в том числе и "фототроп-ные", или "фотохромные", стекла, так как при инсоляции они приоб-

ретают яркость, превышающую яркость неба).

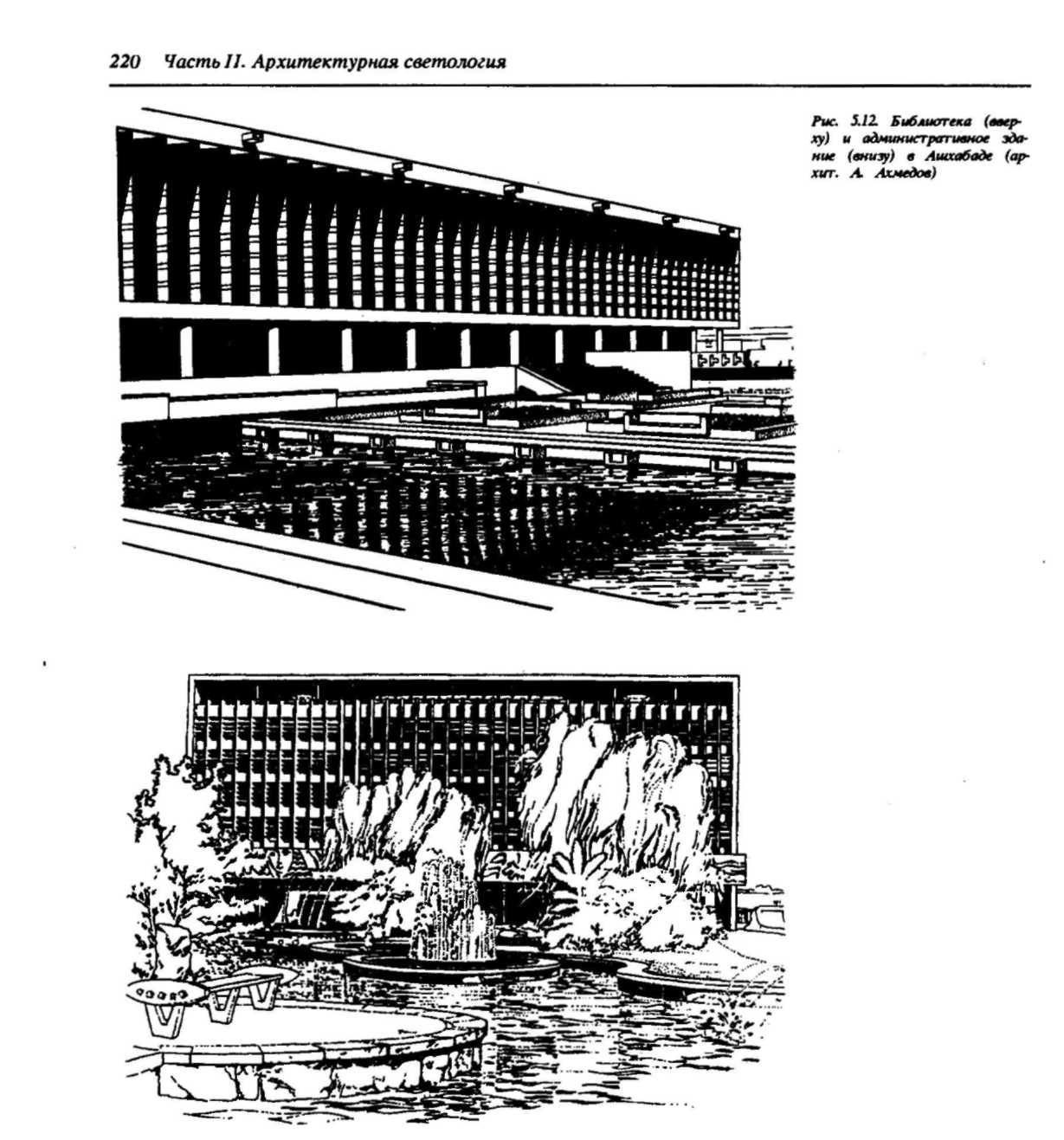

В качестве наиболее удачных примеров применения стационарных СЗУ приведем несколько построек в нашей стране и за рубежом.

На рис. 5.12 показано административное здание в Ашхабаде (арх. А. Ахмедов) с системой многоступенчатых регулируемых горизон-

тальных козырьков между стационарными вертикальными экранами. Эта система установлена с отступом от остекления, что обеспечивает их свободную теплоотдачу в атмосфере (конец 60-х годов). Здание окружено мастерски выполненным обводнением и озеленением, смягчающими экстремальный микроклимат города.

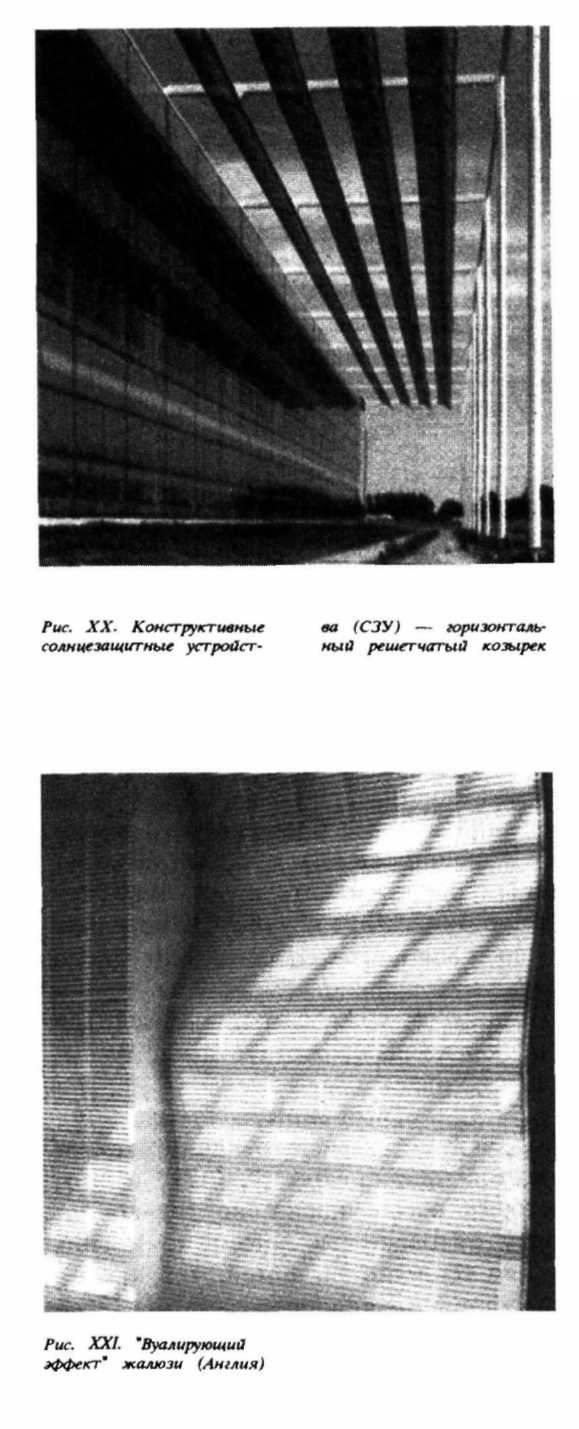

На рис. XX показано удачное решение СЗУ в виде пространственного козырька над фасадом промздания.

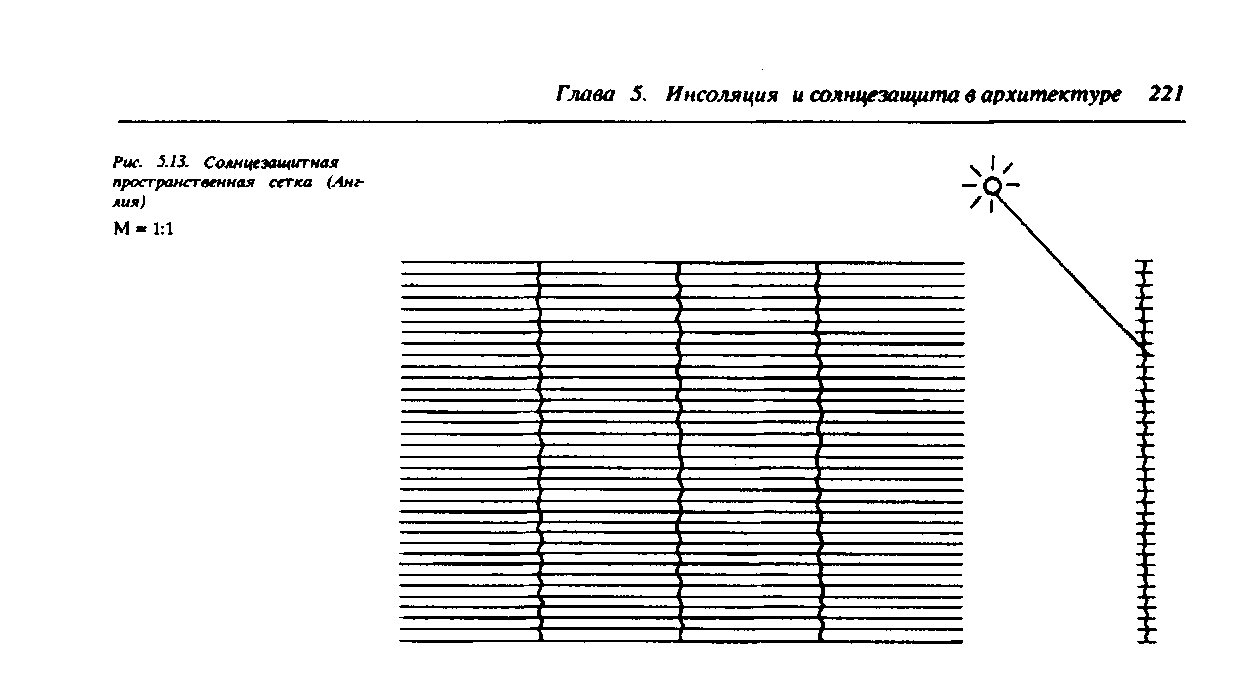

В Англии й Австралии выпускается металлическая рулонная сетка (рис. 5.13) с пространственными ячейками размером 2 мм. Такая сетка представляет собой стационарные микрожалюзи с различными углами наклона микроперьев. Сетка может быть укреплена на легкой металлической рамке или смонтирована убирающейся путем наматывания на валик в верхней части светопроема.

Исследования образца такой сетки показали, что она обладает всеми преимуществами, характерными для лучших образцов горизонтальных жалюзи. Эффект зрительной пространственной связи при наблюдении днем из помещения, как и "вуалирующий эффект" жалюзи (при необходимости устране-

ния видимости интерьера снаружи, рис. XXI), у такой сетки даже выше, что достигается за счет мелкой структуры ячеек СЗУ. Экранируя прямые солнечные лучи, эта сетка пропускает максимум рассеянного света (f- 0,7).

Из солнцезащитных стекол наибольший интерес представляют тепло-отражающие стекла с оловянно-сурь-мяным покрытием и стекла типа "ку-до-аурезин" (ФРГ). Они значительно задерживают ИК-радиацию (от 50 до 80%) и сохраняют высокое светопро-пускание. К сожалению, в России до сих пор не налажено производство таких стекол.

Металлизированные стекла используют и при изготовлении стекло-пакетов (фирма "Детаг", ФРГ, и др.), которые обеспечивают не только защиту от перегрева летом, но и снижение теплопотерь зимой, так как их коэффициент теплопередачи на 25— 30% меньше, чем у стеклопакетов из обычных стекол.

Наиболее перспективны в строительстве регулируемые солнцезащитные устройства и изделия, выпускаемые в комплексе с индустриальными ограждающими конструкциями полной заводской готовности.

плексные требования к ним и методику их оптимизации с учетом различных критериев оценки их эффективности.

Классификация СЗС способствует рациональному их выбору при проектировании и применении. Выбор СЗС должен производиться в определенной последовательности. Сначала нужно установить возможность ограничиться только архитектурно-планировочными средствами (ориентацией зданий по сторонам горизонта, озеленением и т.п.); если эти средства по тем или иным причинам не позволяют решить задачу, то выбирают рациональные стационарные СЗУ (козырьки, экраны и т.п.) в зависимости от назначения зданий и климатических условий. Если назначение помещений требует высокого уровня светового комфорта в течение всего светового периода суток и года, то выбирают регулируемые устройства.

При необходимости обеспечения эффективной комплексной защиты от перегрева и светового дискомфорта используют сочетание регулируемых СЗУ и теплозащитных стекол. Наконец, при особых требованиях к кондиционированной световой и тепловой среде в помещениях применяют совокупность СЗУ, теплозащитных стекол и технических средств регулирования микроклимата (кондиционирование воздуха, радиационное охлаждение и т.д.).

Важно знать при этом, что ошибки при проведении даже одного из этих мероприятий делают расходы на них бесполезными.

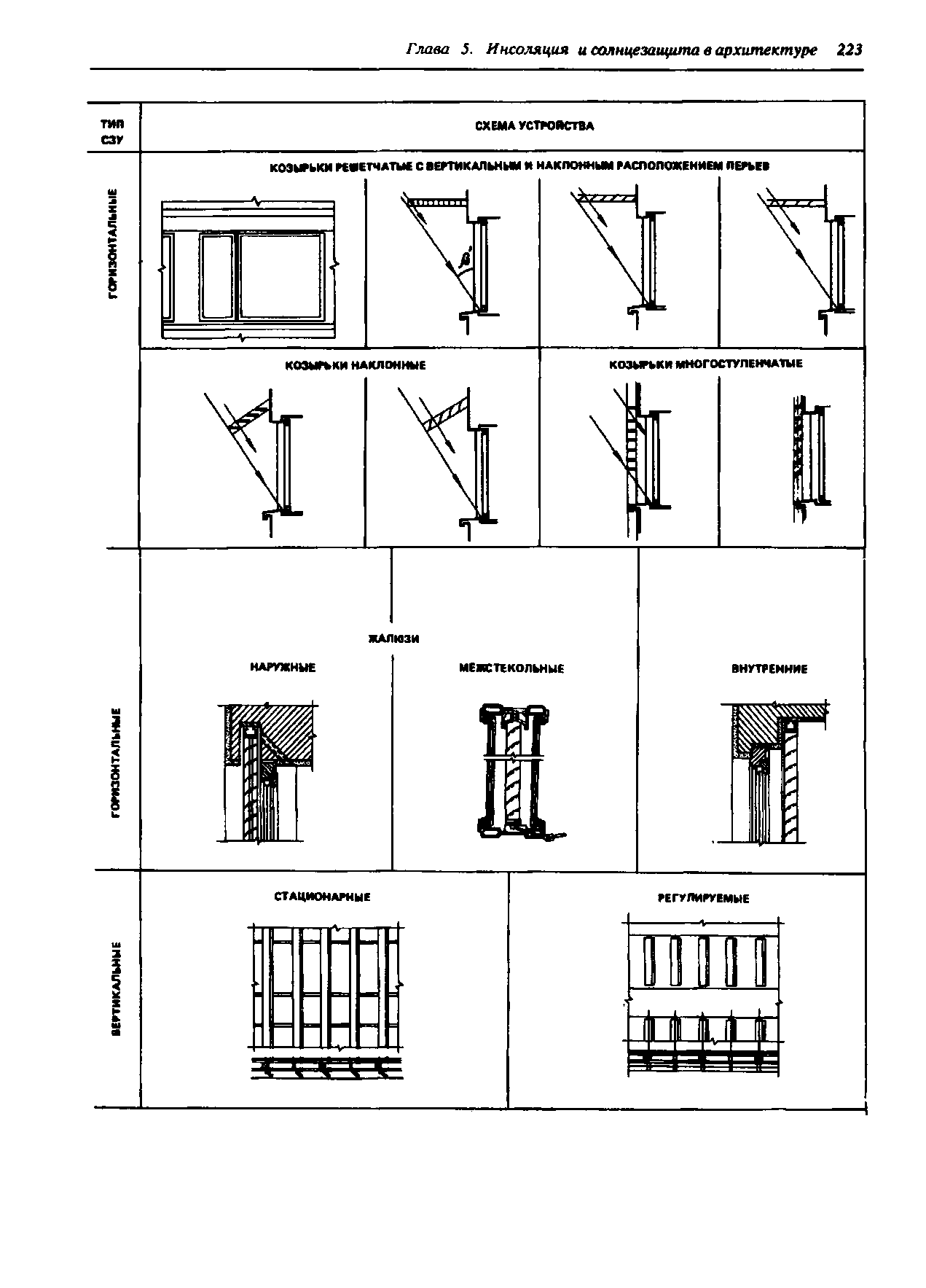

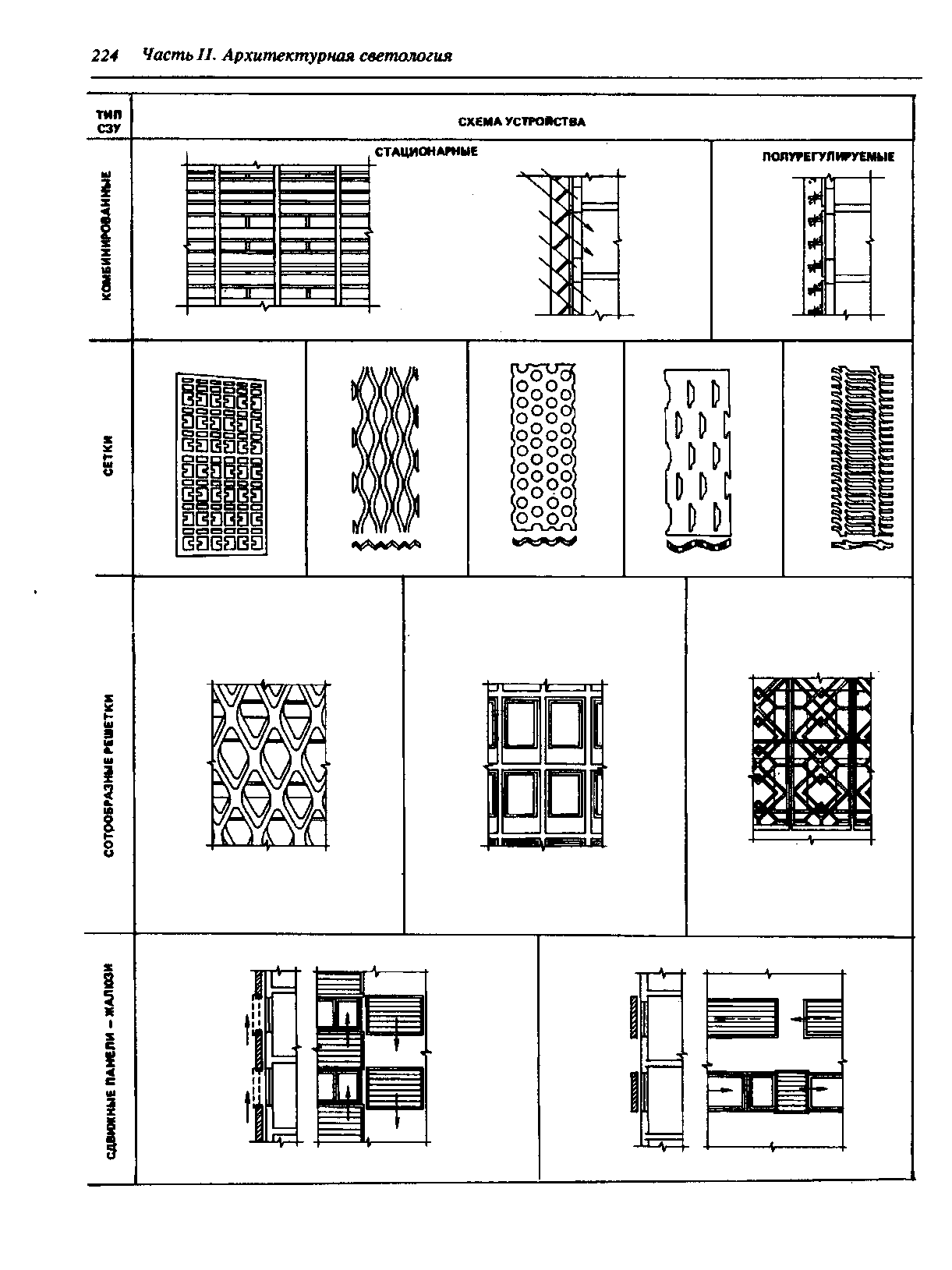

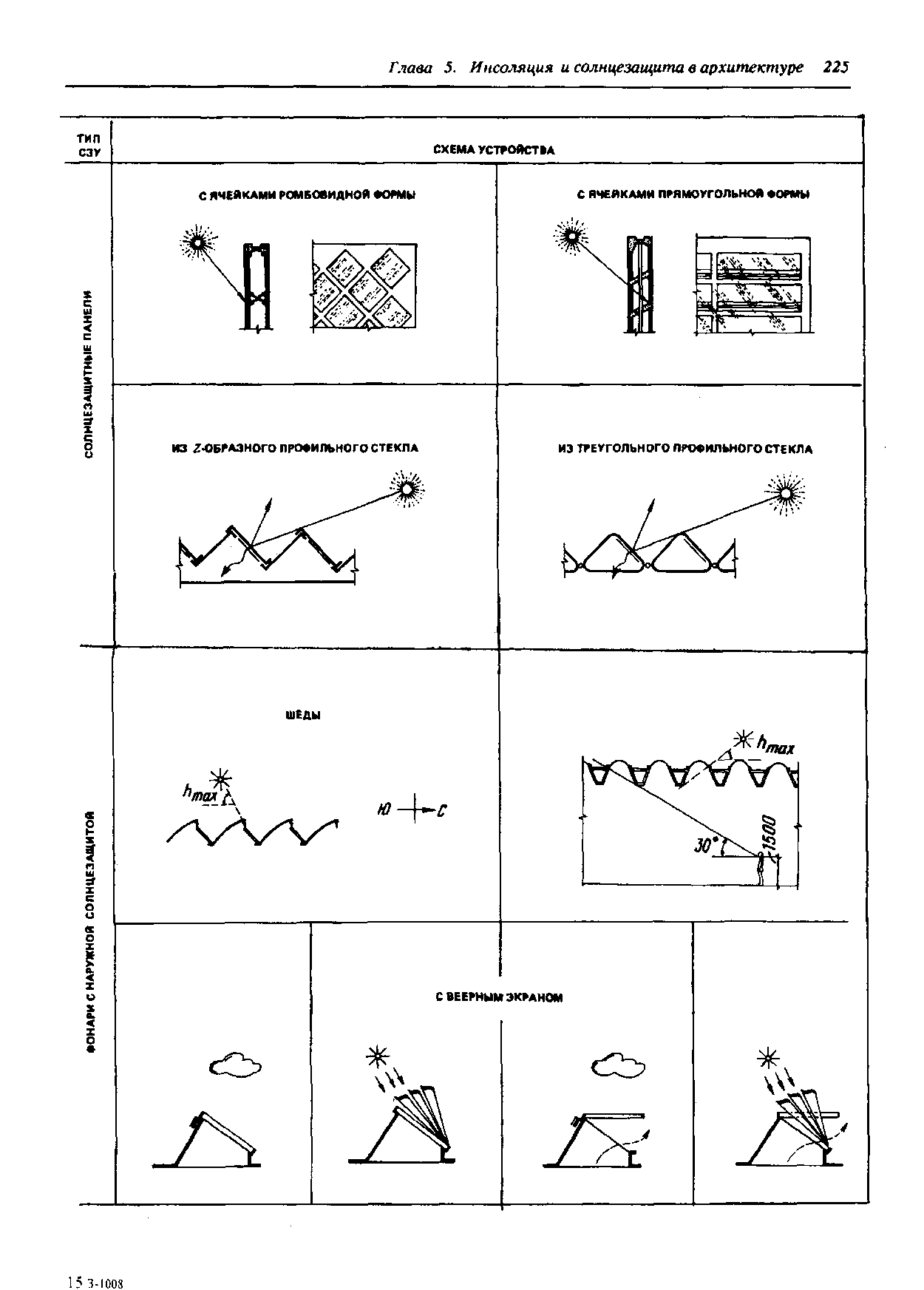

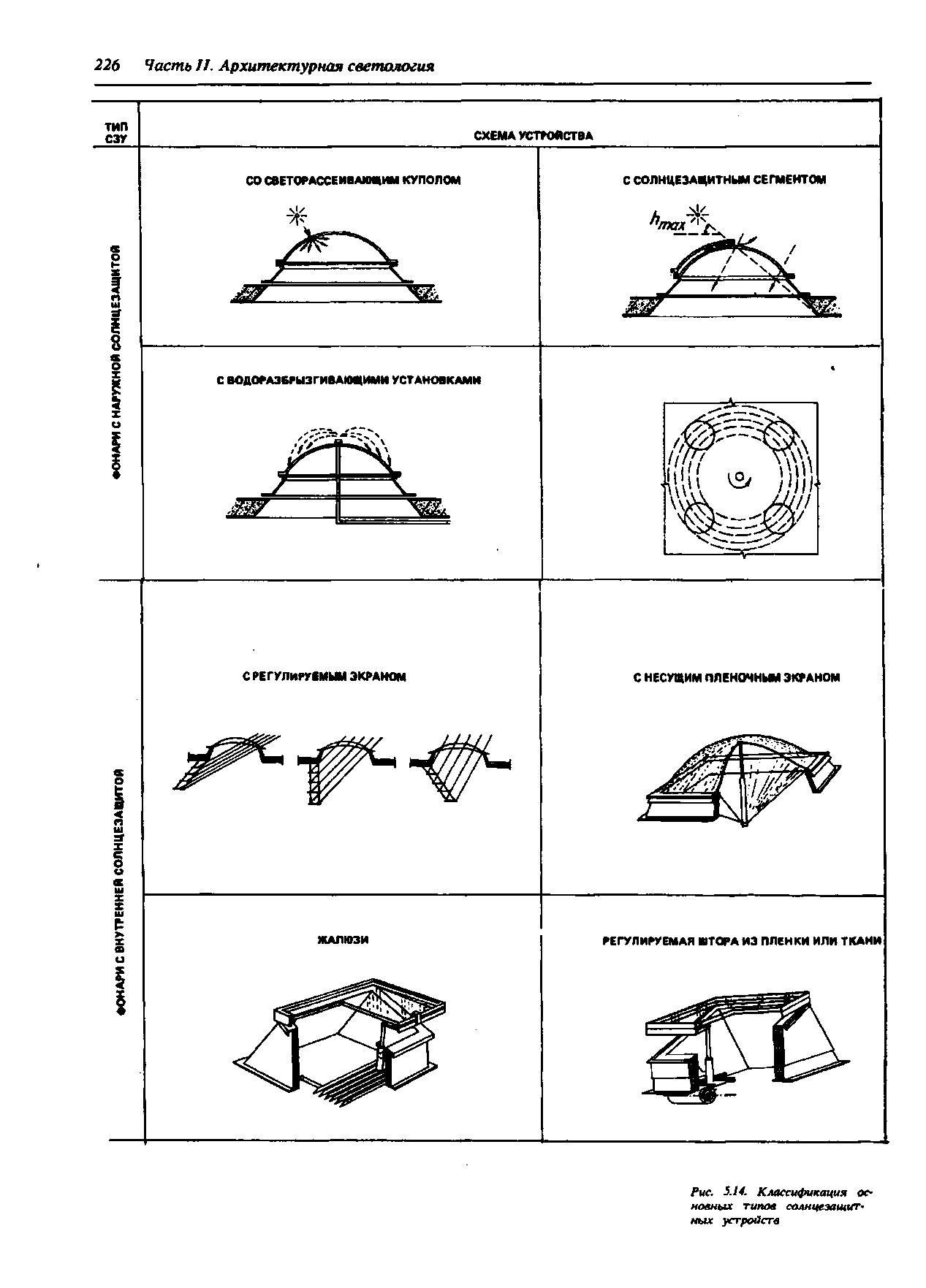

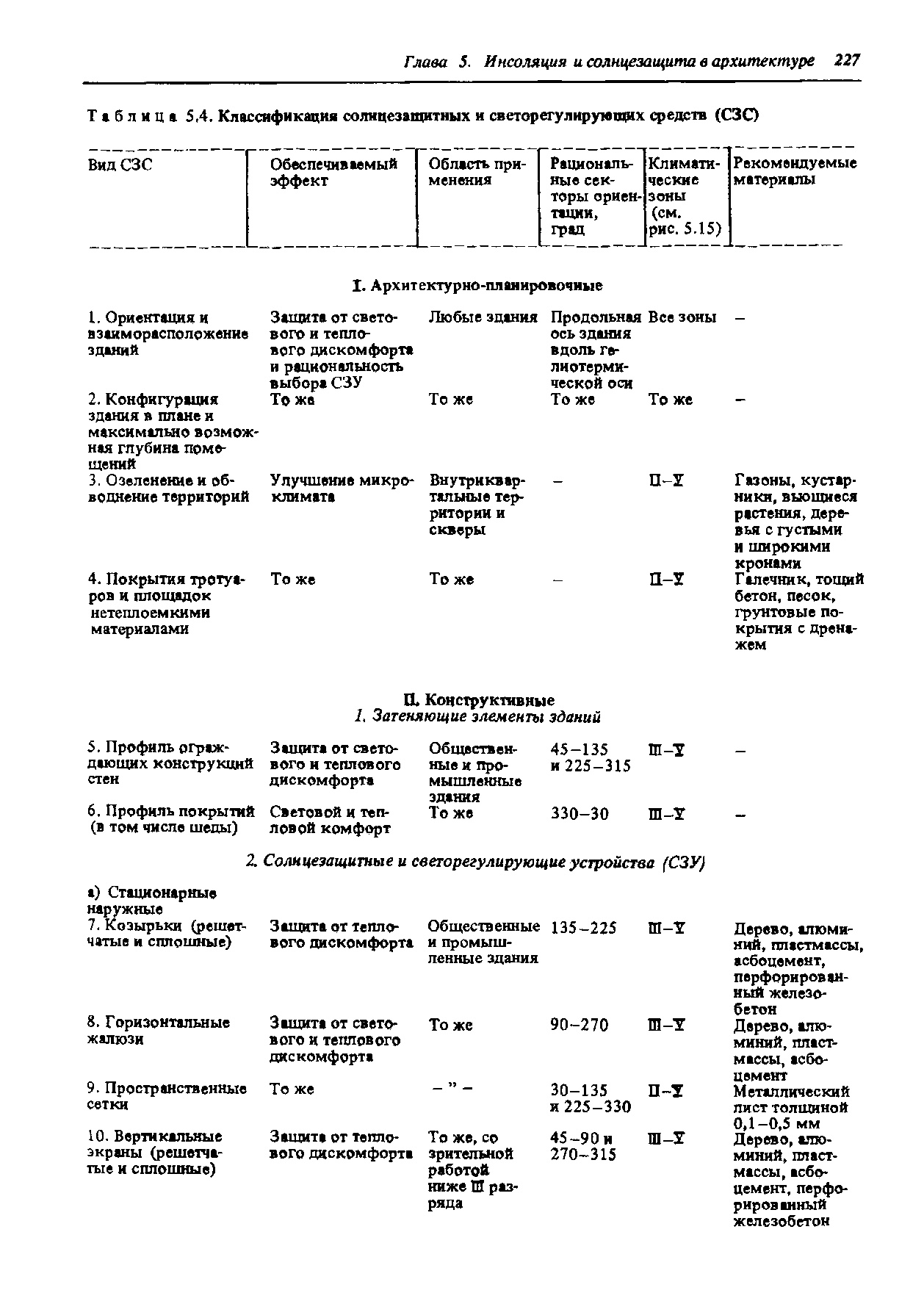

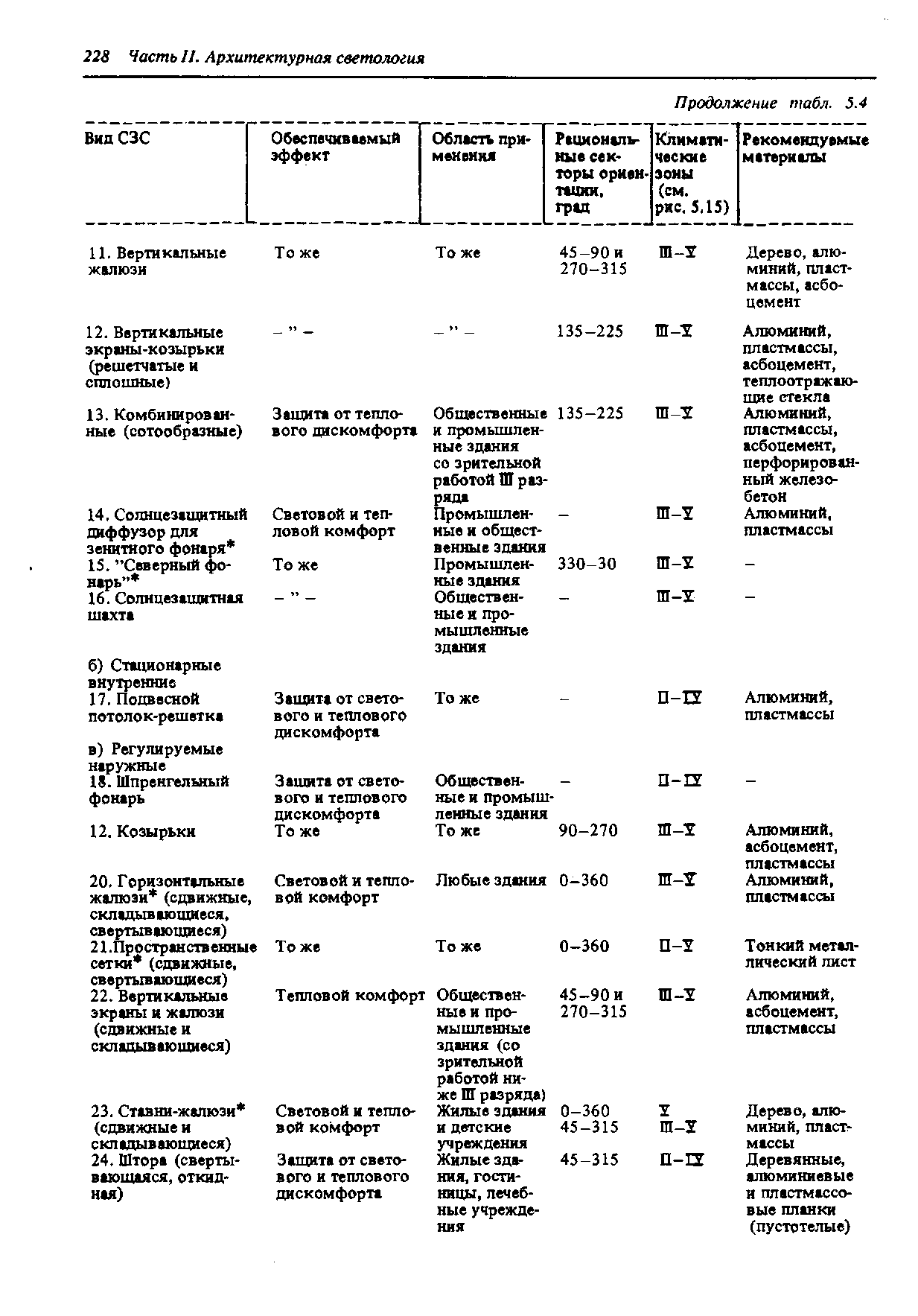

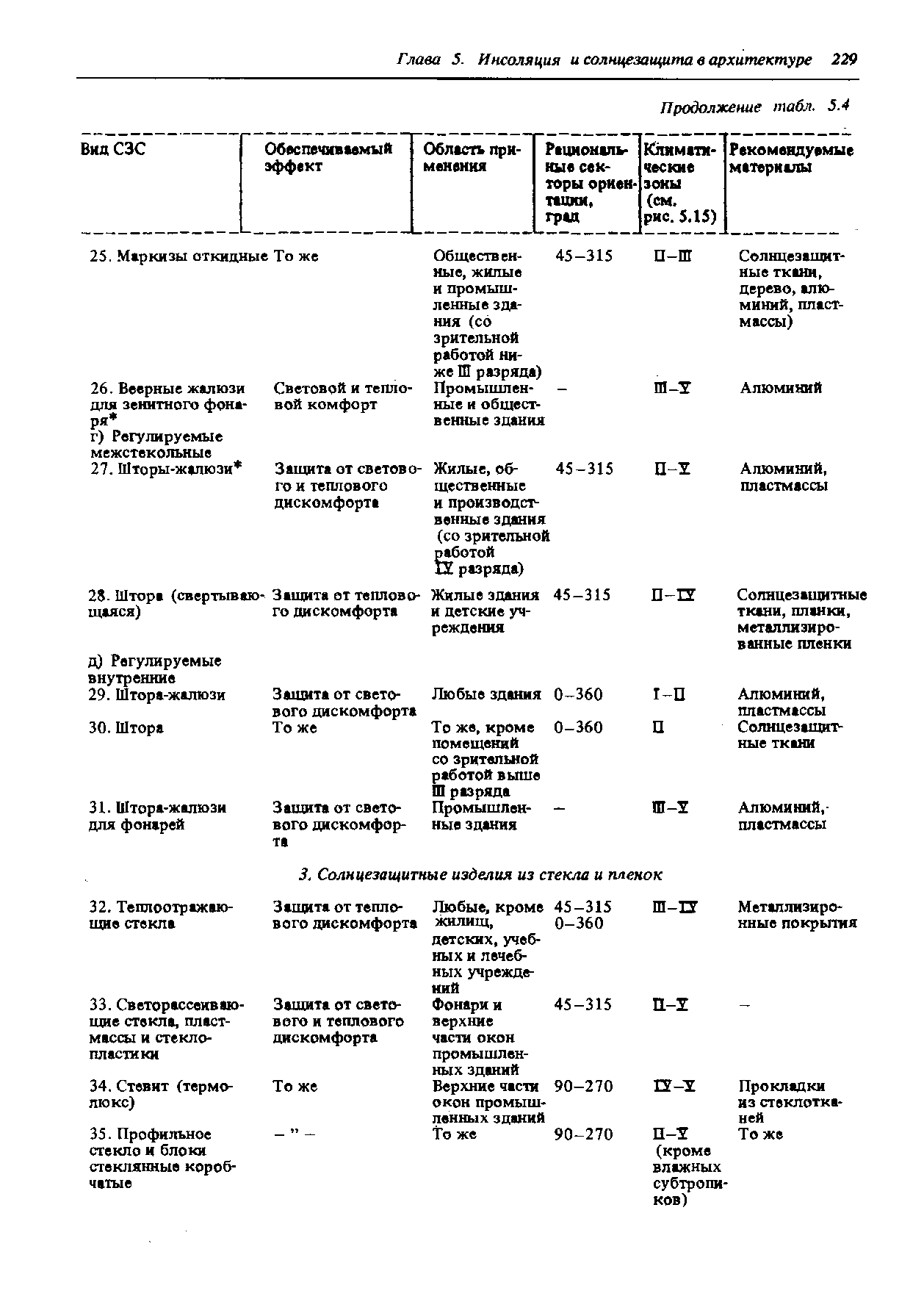

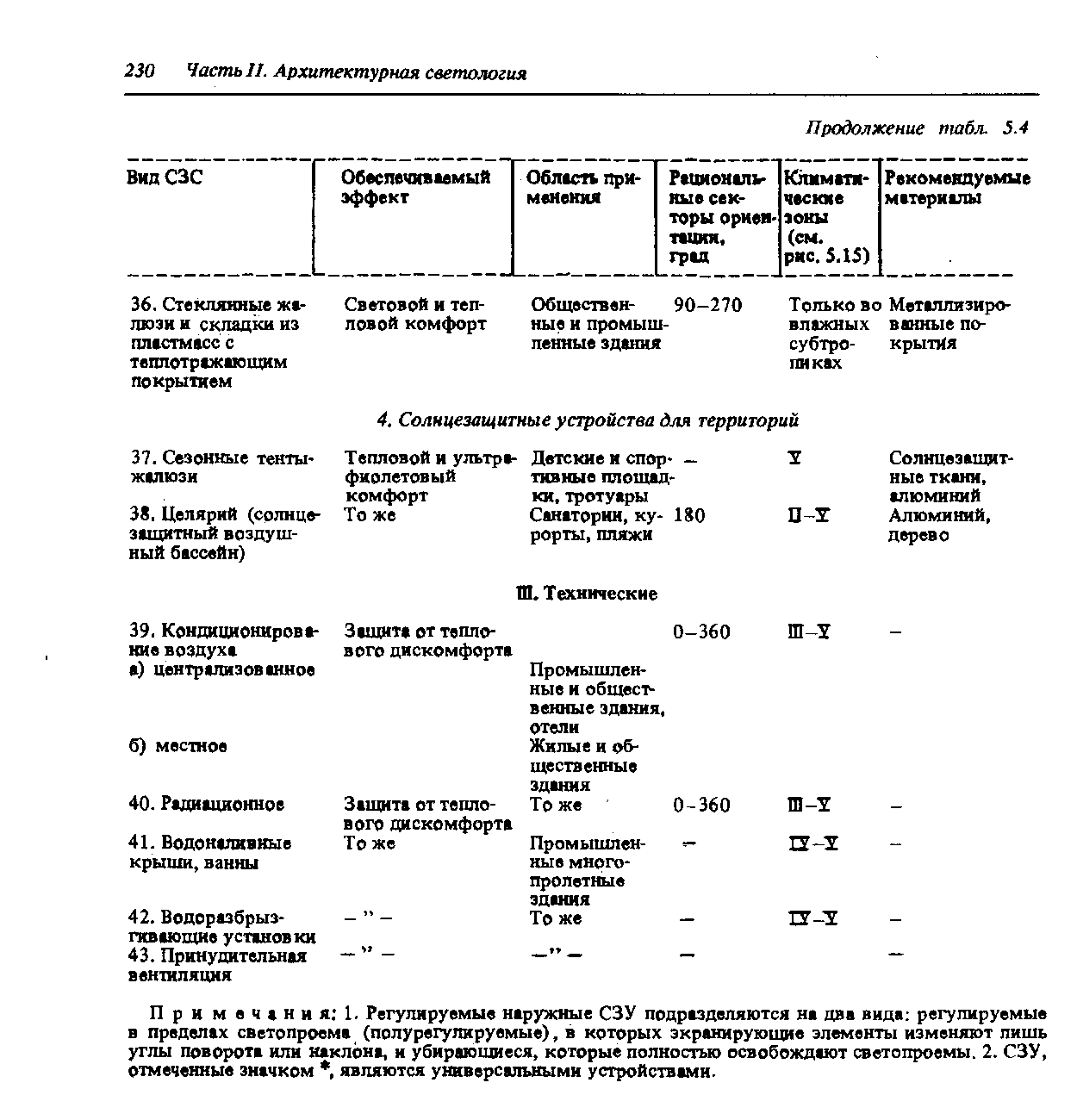

Таким образом, все солнцезащитные средства подразделяются на три основные группы (рис. 5.14, табл. 5.4): 1) архитектурно-планиро-

В нашей стране положено лишь начало выпуска некоторых видов СЗУ. Поэтому архитектору необходимо знать классификацию всех СЗС, ком-

Эта классификация вошла в Большую Советскую энциклопедию, 3-е изд., т. 24, 1976, см. "Солнцезащитные средства".

вочные; 2) конструктивные (СЗУ); 3) технические.

Первая группа объединяет средства, относящиеся к композиции застройки на генеральном плане, планировке зданий и благоустройству территорий. Вторая группа включает четыре подгруппы конструктивного характера: 1) затеняющие элементы зданий; 2) солнцезащитные изделия из стекла и пленок; 4) солнцезащит-

ные устройства для территорий. Третья группа относится к средствам обеспечения искусственного микроклимата технического характера.

Практика показывает, что к важнейшим вопросам солнцезащиты, порождающим наиболее грубые ошибки в строительстве, относятся следующие.

1. Основной эффект, который обеспечивает то или иное солнцезащитное средство. Это наиболее важ-

ный фактор, правильный учет которого способствует рациональному решению солнцезащиты.

Примеры: солнцезащитные стекла относительно эффективны в теплотехническом отношении, но не обеспечивают защиты от прямых солнечных лучей и высоких яркостей при достаточных светопропускании ( f - 0,5—0,6) и зрительной связи с окружающим пространством; светорассеи-вающие стекла, установленные в боковых светопроемах с таким же светопропусканием, при инсоляции являются слепящими экранами, но при установке в светопроемах верхнего света могут не попадать в поле зрения человека; СЗУ, установленные с внутренней стороны светопроема, эффективны только в светотехническом отношении,, поэтому в сочетании с техническими средствами регулирования микроклимата практически бесполезны.

2. Соответствие СЗУ ориентации фасада. Примеры: стационарные горизонтальные затеняю- щие устройства при достаточном светопропуска- нии бесполезны при западной (восточной) ориен- тации; стационарные вертикальные экраны при достаточных светопропускании и связи с окружа- ющим пространством при южной ориентации ма- лоэффективны .

3. Соответствие СЗУ климатическим услови- ям. Примеры: наружные стационарные затеняю- щие устройства в северных и центральных районах бесполезны, являются ловушками для снега и вы- зывают необоснованные расходы; объемные изде- лия из стекла, сплошные экраны и маркизы в рай- онах с жарким и влажным климатом не позволяют обеспечивать необходимую аэрацию помещений; применение лоджий без СЗУ ужесточает перегрев помещений в южных районах.

4. Соответствие СЗУ назначению зданий. Примеры: наружные крупномасштабные верти- кальные, горизонтальные и комбинированные эк- раны (сотообразные решетки) на фасадах жилых зданий не соответствуют образу жилища и неудоб- ны в эксплуатации; вертикальные экраны или жа- люзи, установленные на боковых светопроемах картинных галерей, учебных зданий, КБ и т.п., вы- зывают слепящее действие, так как их инсолируе- мые поверхности имеют чрезмерные яркости (при,/)-0,6/,>10000кд/м2).

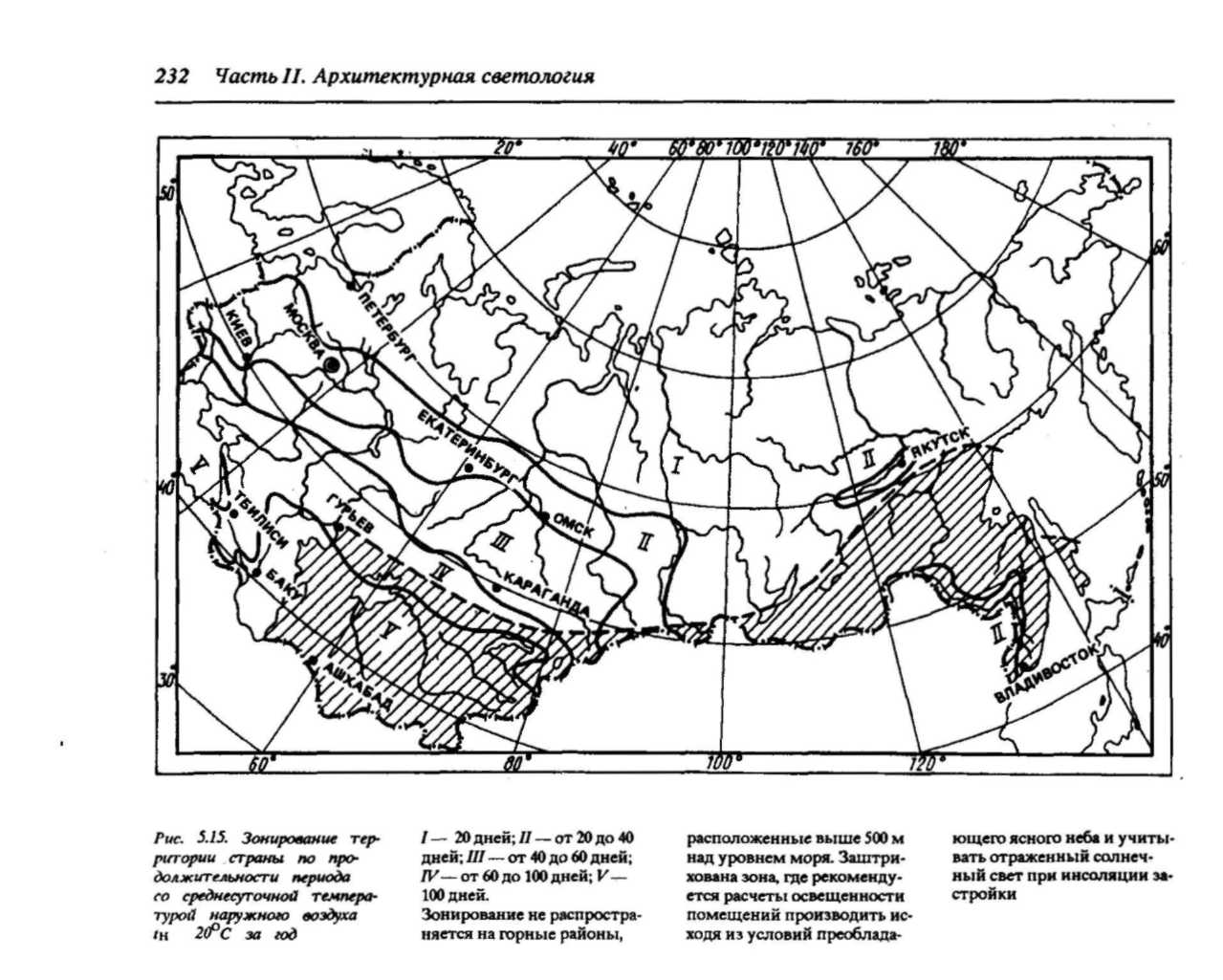

Перечисленные примеры наиболее характерных ошибочных решений солнцезащиты делают необходимым включение в классификацию СЗС признака основного их назначения по эффективности и соответствия ориентации климатическим условиям и типам зданий. Для целей рационального решения солнцезащиты территория страны была разделена на пять зон (рис. 5.15).

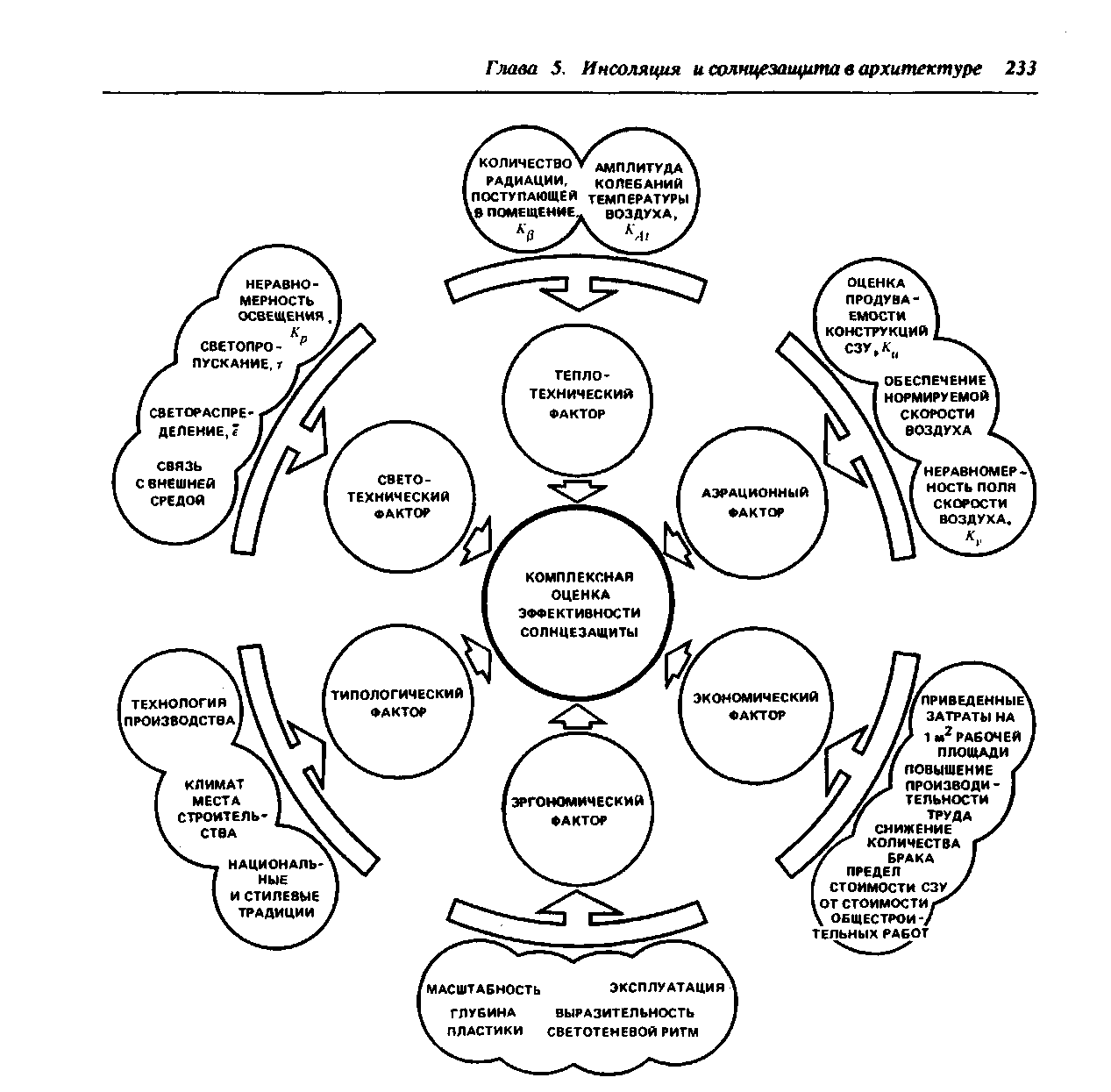

В табл. 5.4 приведена классификация СЗС как программа становления отечественной солнцезащитной промышленности. Для объективной и комплексной оценки СЗС к ним предъявляется следующий набор требований (рис. 5.16): архитектурно-технологические, функционально-гигиенические и технико-экономические.

К первой группе требований относится соответствие рациональной ориентации зданий по сторонам горизонта (рис. 5.17), назначению и масштабу здания, размерам, виду заполнения и конструктивному решению светопроемов, эксплуатационным и эргономическим условиям и цветовому решению интерьеров.

Вторая группа требований связана с обеспечением оптимальных светотехнических, теплотехнических и аэраци-онных характеристик, различающихся в зависимости от назначения зданий:

а) обеспечение нормируемого уровня освещенности и УФ-облучен- ности помещений, защиты от слепи- мости при инсоляции светопроемов, равномерного распределения света по помещению, удовлетворительной види- мости через заполнение светопроема и зрительной изоляции помещений из- вне;

б) обеспечение защиты от перегре- ва солнечной радиацией в жаркий пе- риод суток и года и допустимой амп- литуды колебаний температуры возду- ха в помещениях и на территориях;

в) обеспечение необходимого про- ветривания помещения и территорий в дневное и ночное время в зависи- мости от их назначения.

К третьей группе требований относятся: обеспечение требований стандартизации элементов СЗУ. а также допустимых стоимости 1 м площади здания и доли затрат на общестроительные работы, повышение произво-

дительности труда при наименьшем зрительном утомлении работающих и снижение эксплуатационных расходов при применении искусственных средств регулирования микроклимата.

Как отмечалось ранее, для светопроемов любой площади фирмы Англии и Австралии выпускают солнцезащитную металлическую рулонную сетку с жалюзийными ячейками размером до 2 мм. Недостатком таких устройств является весьма сложная технология их изготовления из отдельных металлических микролент и вертикальных проволочных связей (см.рис. 5.13).

В связи с этим в НИИСФ разработана подобная пространственная сетка, изготовляемая из целого металлического листа толщиной 0,2—0,5 мм без отходов производства. Способ ее изготовления (ах. N 521045) заключается в вытягивании листа с просечками, образующими пространственные ячейки, отличающиеся от подобных сеток непеременным сечением, обеспечивающим эффект миниатюрных жалюзи. Коэффициент светопропускания сетки может быть в пределах от 0,4 до 0,7.

Сетка характеризуется большой транспарентностью и обозреваемостью и может более чем в 2 раза снижать яркость светопроемов. Расход металла на 1 м2 сетки из дюралюминия толщиной 0,2—0,5 мм составляет от 0,5 до 1,4 кг. При изготовлении с помощью нанесения насечек под различным углом и последующего вытягивания сетка может выпускаться в различных вариантах по основному показателю — коэффициенту экранирования.

В последние годы широкое распространение в строительстве промышленных и общественных зданий получили зенитные фонари. В нашей стране почти 30% общей площади только промышленных зданий освещается зенитными фонарями. Однако до настоящего времени проблемы солнцезащиты зенитных фонарей, особенно в южных районах, все еще не нашли своего разрешения.

В связи с этим предложено относительно простое и дешевое решение, которое заключается в

решеткой рассеянного света (Т -0,6—0,7) от наиболее светоактивной зенитной части небосвода.

Благоприятное терапевтическое и психофизиологическое действие солнечной радиации может сопровождаться резким световым и тепловым дискомфортом (особенно в южных районах страны), нарушающим элементарные требования гигиены. Назначаемые