- •Г. Пенза

- •Учебно-материальное обеспечение

- •Организационно-методические указания по подготовке и проведению занятия

- •Введение

- •Определение и классификация приборов ночного видения

- •Структурная схема приборов ночного видения

- •Оптическая схема приборов ночного видения

- •Основные элементами электронно-оптической зрительной трубы

- •1. Эоп с использованием вторичной эмиссии электронов на "прострел".

- •2. Эоп с высоким коэффициентом усиления, основанный на использовании диодной схемы с распределенным эмиттером.

- •3. Однокамерные эоп с микроканальным усилителем и волоконными шайбами.

- •Характеристики приборов ночного видения

- •Заключение

- •Подполковник а. Федотов

Оптическая схема приборов ночного видения

Методические указания.

Дать под запись и пояснить (используя диафильм, стенды и приборы):

- основные элементы электронно-оптической зрительной трубы;

- требования и устройство компонентов электронно-оптической зрительной трубы (объектив, окуляр и др.);

- устройство и работа электронно-оптического преобразователя;

- многокамерные ЭОП; фокусирующие системы ЭОП;

- маркировка электронно-оптических преобразователей;

- перспективные электронно-оптические приборы.

Основные элементами электронно-оптической зрительной трубы

Одним из наиболее важных узлов ПНВ является оптическая система, которая, в общем виде, выполняет две основные функции.

Первая функция – собрать возможно больший поток и с минимальными потерями направить его на приемник.

Вторая функция – отфильтровать сигнал с целью увеличения отношения величины сигнала к шуму фона.

Дополнительная функция – обеспечение необходимого поля обзора при заданном угловом поле прибора.

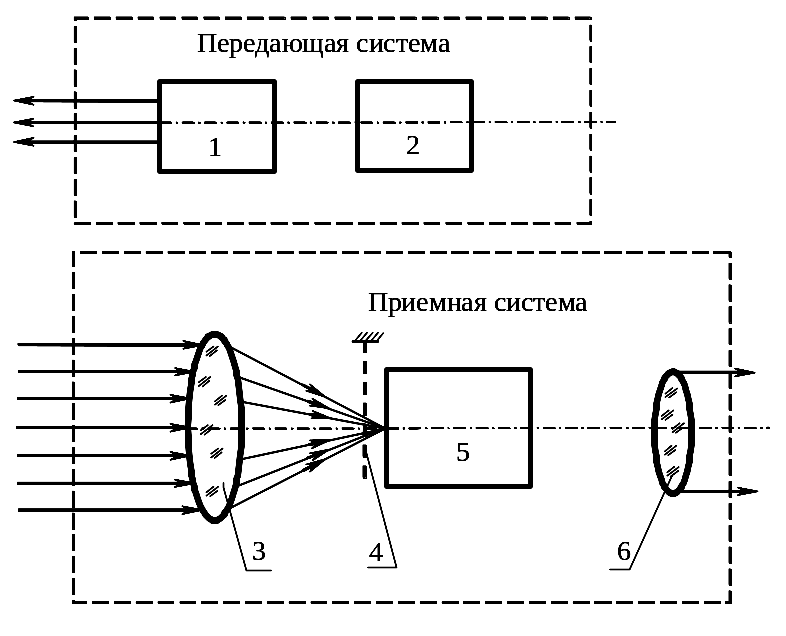

В общем виде основными элементами оптической схемы ПНВ являются (рис. 4.):

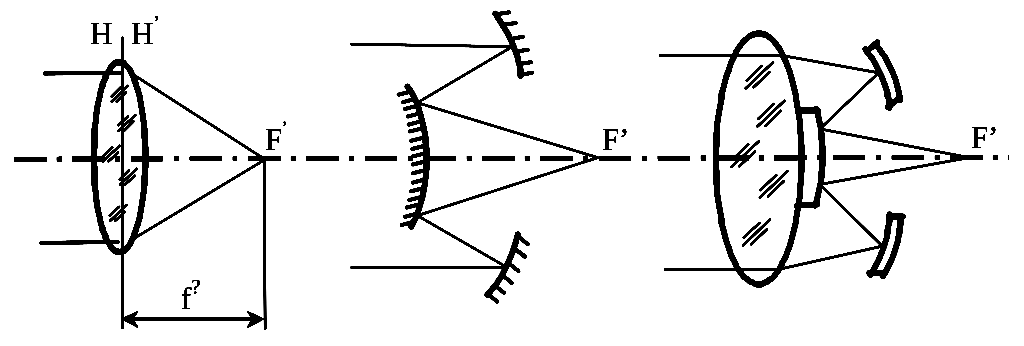

- объектив (многолинзовый, зеркальный или зеркально-линзовый (рис.5);

- электронно-оптический преобразователь (ЭОП);

- окуляр.

Рис. 4. Структурная схема ОЭП:

1 – оптическая схема осветителя; 2 – источник излучения; 3 – объектив; 4 – анализатор; 5 – приемник излучения; 6 - окуляр

Объектив – служит для сбора энергии и образовании изображения наблюдаемого объекта и всего поля зрения. Лучистый поток, собранный объективом, непосредственно им же может быть направлен на приемник излучения. Простейшим случаем является расположение чувствительного слоя приемника в фокальной плоскости объектива.

Расчет или выбор объектива по каталогу производится исходя из того, какая часть спектра оптического излучения используется для построения изображения. Из этого же условия рассчитываются просветляющие покрытия оптических деталей объектива.

В ПНВ применяются линзовые, зеркальные, зеркально-линзовые (рис.5).

а) б) в)

Рис. 5. Объективы: а - линзовый; б - зеркальный; в - зеркально-линзовый

К объективам ПНВ предъявляется ряд специфических требований:

- высокая прозрачность в рабочей части спектральной чувствительности фотокатода;

- обеспечение равномерной освещенности поверхности фотокатода;

- выравнивание аберраций по всей поверхности изображения, исправление поверхности изображения в соответствии с кривизной фотокатода;

- защита фотокатода из излучений, вызывающих его утомление и ряд других.

Поэтому объективы ПНВ сложнее по конструкции объективов оптических приборов.

Окуляр.

Окуляры ПНВ предназначены для рассматривания изображения на экране. Увеличение их должно быть таким, чтобы исключить наблюдение зернистой структуры экрана. Окуляры также имеют сложную конструкцию, обеспечивающую уменьшение аберраций.

Как объективы, так и окуляры ПНВ стандартизованы и при проектировании ПНВ выбираются по каталогу. Однако следует подчеркнуть, что при расчете ПНВ нередки случаи, когда объективы и окуляры рассчитываются заново.

Сетка.

Из других элементов ПНВ следует обратить внимание на сетки. Если сетки достаточно просты, то они обычно наносятся на колбе ЭОП со стороны фотокатода.

Если сетки сложны (например, у артиллерийских ночных прицелов), то они с помощью проекционной системы проектируются через объектив на фотокатод ЭОП.

Электронно-оптический преобразователь (ЭОП), как компонент в оптической системе зрительной трубы, построенной по классической системе Кеплера, выполняет роль оборачивающей системы.

Кроме основных элементов в состав электронно-оптической зрительной трубы могут входить:

- проекционные системы;

- защитные стекла;

- светофильтры.

и другие элементы, обеспечивающие удобство использования или улучшения конструктивных характеристик прибора.

Электронно-оптический преобразователь (ЭОП).

Основу электронно-оптической зрительной трубы составляет ЭОП. Электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) изображения называется электровакуумное устройство, преобразующее оптическое изображение одного спектрального состава (например, УФ, ИК) в промежуточное электронного изображение, а затем из электронного в видимое.

Электронно-оптические преобразователи (ЭОП) относятся к группе электровакуумных приборов с холодным фотоэлектронным катодом.

Электронно-оптические преобразователи (ЭОП) классифицируются по ряду признаков.

По характеру воздействия на поток излучения от объекта:

- спектральные преобразователи (активные ПНВ);

- усилители яркости (пассивные ПНВ).

По рабочей области спектра:

- для видимой области спектра;

- для ближней инфракрасной области;

- для ближней ультрафиолетовой области;

- преобразователи рентгеновских лучей.

По схеме построения (конструкции):

- по числу камер или каскадов усиления;

- принципу фокусировки электронных пучков;

- методу усиления фотокатода.

Принцип действия электронно-оптических преобразователей, несмотря на большое разнообразие схем, и конструкций, основан на физических явлениях, возникающих при работе фотокатодов, систем электронной фокусировки и люминесцирующих экранов.

Простейший ЭОП представляет собой стеклянный цилиндрический сосуд, вакуумированный до давления 10-3 ПА...10-4 ПА на одной торцевой стороне которого расположен полупрозрачный фотокатод, а на другой флуоресцирующий экран (рис.6).

Рис. 6. - Схема устройства ЭОП

1 - колба; 2 - фотокатод; 3 - катодное кольцо;

4 – диафрагма; 5 – анодный цилиндр; 6 - экран

Между экраном и фотокатодом создается электростатическое поле с разностью потенциалов между ними в 10...30 кВ.

Высокое ваккумирование обеспечивает практически беспрепятственное движение электронов фотокатода к аноду (экрану).

Фотокатод.

В качестве фотокатодов в ЭОП применяют тонкие полупрозрачные слои полупроводников сложной структуры, обладающие свойством внешнего фотоэффекта при действии светового потока.

Полупрозрачные фотокатоды работают на "просвет" , когда световой поток проходит через стеклянное или кварцевое основание фотокатода и вызывает эмиссию электронов с внутренней поверхности фотокатода, обращенной к экрану (аноду).

Поэтому толщина полупрозрачных фотокатодов мала и составляет несколько сотен молекулярных слоев.

В ЭОП применяются фотокатоды трех типов:

- серебряно - кислородно - цезиевые - для однокамерных ЭОП, которые обычно применяются в активных ПНВ;

- многощелочные фотокатоды, применяемые в первой камере многокамерных ЭОП пассивных ПНВ;

- сурьмяно - цезиевые фотокатоды, применяемые в последующих каскадах многокамерных ЭОП;

- арсенид галлия.

Экран.

В качестве экрана в ЭОП применяется слой люминофора, нанесенный на заднюю стенку колбы или на закрепленную в ней стеклянную или слюдяную пластинку.

Вещество люминофора состоит из трех компонентов:

- основного вещества (сернистые и селенистые соединения цинка и кадмия);

- активатора, обеспечивающего требуемый спектр и в значительную степень интенсивность свечения (примеси меди, марганца и других металлов);

- плавня, обеспечивающего однородность и прочность люминофора (соли лития, натрия, калия и др.).

Толщина слоя люминофора должна быть такой, чтобы свечение, обусловленное действием электронных лучей, проходило через толщину экрана.

Разрешающая способность экрана зависит, в конечном счете, от его зернистости.

Световой поток, попадая на фотокатод, выбирает электрон, который под действием электростатического поля направляется на экран и приобретает кинетическую энергию

![]() , (4)

, (4)

необходимую для пробивания алюминиевой пленки и возбуждения люминофора экрана. В результате возбуждения изучаются фотоны.

Если световым потоком на фотокатоде построено изображение предмета, то очевидно, что поток электронов будет нести информацию об этом изображении.

Бомбардировка электронами экрана вызывает свечение последнего. В результате люминесценции на поверхности экрана возникает светящееся изображение объектов, спроецированных на фотокатоде.

Так как энергия электронов приблизительно пропорциональна ускоряющемуся напряжению, то яркость экрана увеличивается с увеличением этого напряжения. Это дает возможность рассматривать простейший ЭОП как усилитель яркости и создавать многокамерные ЭОП, представляющие собой последовательное соединение однокамерных ЭОП.

Многокамерные преобразователи состоят из двух, трех и более камер, расположенных так, чтобы фотокатод последующей камеры нанесен на одну пластину с экрана предыдущей камеры. В ЭОП , применяемых в ПНВ, все элементы каскадов расположены в одной общей для них стеклянной колбе.

Камеры в многокамерных ЭОП могут соединяться между собой так же с помощью промежуточных линзовых систем или стекловолоконной оптики.

Изображение на экране простейшего ЭОП менее отчетливо и менее контрастно, чем на фотокатоде. Это объясняется тем, что каждая точка изображения на фотокатоде при ее переносе электронами на экран преобразуется в пятно, которое называется кружком рассеяния.

Кружок рассеяния возникает потому, что электроны, вылетающие из фотокатода, имеют различные по величине и направлению векторы линейных скоростей и движущихся по разным траекториям.

Дальше всех от центра кружка отклоняются электроны, векторы линейной скорости которых перпендикулярны продольной оси ЭОП.

Для того, чтобы векторы линейных скоростей были параллельны продольной оси ЭОП, и создается электростатическое поле.

Диаметр кружка рассеяния может быть определен по формуле:

![]() , (3)

, (3)

где ![]() - расстояние между экраном и фотокатодом;

- расстояние между экраном и фотокатодом;

![]() - анодное напряжение;

- анодное напряжение;

![]() - наибольшая начальная энергия электрона

в электровольтах.

- наибольшая начальная энергия электрона

в электровольтах.

При

![]()

![]() и

и

![]() величина кружка рассеивания

величина кружка рассеивания

![]()

Диаметром кружка рассеяния определяется разрешающая способность ЭОП, которая оценивается по стандартным мирам.

Диаметр рассеяния уменьшить путем уменьшения L или увеличения Ua не представляется возможным из-за уменьшения контраста с увеличением яркости и возможности электрического пробоя ЭОП.

Поэтому для уменьшения кружка рассеяния и улучшения качества изображения на экране применяют специальные фокусирующие системы.

Фокусирующие системы.

Они могут быть трех видов:

- электрические;

- магнитные;

- смешанные.

В общем случае в фокусирующих системах создается электростатическое или магнитное поле, которое изменяет траекторию движения электронов аналогично изменению хода оптических лучей оптическими деталями.

Поэтому устройство, обеспечивающие изменение траектории электронов в фокусирующих системах, называют электростатическими и магнитными электронными линзами.

В последнее время применяется 2 новых типа ЭОП с высоким коэффициентом усиления, которые можно отнести к каскадным и многокамерным:

- ЭОП с использованием вторичной эмиссии электронов на "прострел";

- ЭОП с высоким коэффициентом усиления основанный на использовании диодной схемы с распределенным эмиттером.

однокамерные ЭОП с микроканальным усилителем и волоконными шайбами.