- •Оглавление

- •Глава 1. Геометрические характеристики летательного аппарата и его основных частей . . . . . . 13

- •Глава 2. Коэффициент лобового сопротивления летательного аппарата при . . . . . . . . . . . . . . 26

- •Глава 3. Производная от коэффициента подъёмной силы по углу атаки и положение фокуса по углу атаки летательного аппарата и его частей при и . . 52

- •Глава 4. Аэродинамические характеристики летательного аппарата при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

- •Предисловие

- •Основные обозначения и сокращения

- •– Характерный размер летательного аппарата;

- •Введение

- •Глава 1 геометрические характеристики летательного аппарата и его основных частей

- •Общие сведения о рассматриваемых летательных аппаратах

- •Геометрические характеристики корпуса

- •Геометрические характеристики несущих поверхностей

- •1.3.2. Общие сведения о трапециевидных несущих поверхностях

- •Геометрические характеристики летательного аппарата

- •Глава 2 коэффициент лобового сопротивления летательного аппарата при

- •Общая характеристика лобового сопротивления. Составные части сопротивления

- •Коэффициент сопротивления трения летательного аппарата

- •2.2.1. Общие сведения о сопротивлении трения

- •2.2.2. Коэффициент сопротивления трения корпуса

- •2.2.3. Коэффициент торможения потока в районе первых несущих поверхностей

- •2.2.4. Коэффициент сопротивления трения первых несущих поверхностей

- •2.2.5. Коэффициент торможения потока в районе вторых несущих поверхностей

- •2.2.6. Коэффициент сопротивления трения вторых несущих поверхностей

- •Коэффициент донного сопротивления летательного аппарата

- •2.3.1. Общие сведения о донном сопротивлении

- •2.3.2. Коэффициент донного сопротивления корпуса

- •2.3.3. Коэффициент донного сопротивления несущих поверхностей, имеющих профиль с плоским торцом на задней кромке

- •Критическое число несущих поверхностей, корпуса и летательного аппарата

- •Коэффициент волнового сопротивления летательного аппарата

- •2.5.1. Общие сведения о волновом сопротивлении

- •2.5.2. Коэффициент волнового сопротивления корпуса

- •2.5.3. Коэффициент волнового сопротивления несущих поверхностей

- •Глава 3

- •Производные от коэффициентов подъёмной силы и продольного момента корпуса по углу атаки при

- •3.3. Производные от коэффициентов подъёмной силы и продольного момента изолированных несущих поверхностей по углу атаки при

- •3.4. Интерференция корпуса и несущей поверхности

- •3.5. Скос потока в районе вторых несущих поверхностей

- •Глава 4 аэродинамические коэффициенты летательного аппарата при

- •4.1. Особенности определения аэродинамических коэффициентов при больших углах атаки

- •4.2. Определение нелинейных составляющих для корпуса

- •4.3. Определение нелинейных составляющих для несущих поверхностей

- •4.4. Определение третьих производных по углу атаки от аэродинамических коэффициентов

- •4.5. Коэффициент индуктивного сопротивления и поляра летательного аппарата

- •О выборе аэродинамической компоновки летательного аппарата

- •К расчёту аэродинамических характеристик летательного аппарата

- •Первая часть расчётно-графической работы

- •Вторая часть расчётно-графической работы

- •Некоторые рекомендации по работе с графиками Графики для расчёта коэффициента волнового сопротивления несущей поверхности с ромбовидным профилем

- •Графики для расчёта производной несущих поверхностей

- •Графики для определения относительного размаха

- •Третья часть расчётно-графической работы

- •1. Краткие сведения о ла

- •2. Расчёт и анализ аэродинамических характеристик ла

- •2.1. Коэффициент лобового сопротивления ла при .

- •Производная от коэффициента подъёмной силы по углу атаки и фокус ла при .

- •2.2.2. Интерференция корпуса и несущих поверхностей.

- •2.2.3. Скос потока в районе вторых несущих поверхностей.

- •Аэродинамические характеристики ла при .

- •Примеры подписей к рисункам пояснительной записки

- •Библиографический список

Коэффициент сопротивления трения летательного аппарата

2.2.1. Общие сведения о сопротивлении трения

Сопротивление трения ЛА определяется суммой трения отдельных его частей с учётом их взаимного влияния. Формула для определения коэффициента сопротивления трения имеет вид

(2.5)

(2.5)

где

![]() ,

,

![]() и

и

![]() – коэффициенты сопротивления изолированных

корпуса (фюзеляжа) и несущих поверхностей.

– коэффициенты сопротивления изолированных

корпуса (фюзеляжа) и несущих поверхностей.

При расчете коэффициентов сопротивления трения изолированных частей используется методика ЦАГИ, согласно которой сопротивление трения любого удобообтекаемого тела (например, несущей поверхности) определяется через сопротивление трения плоской пластинки. Согласно этой методике,

![]() . (2.6)

. (2.6)

З

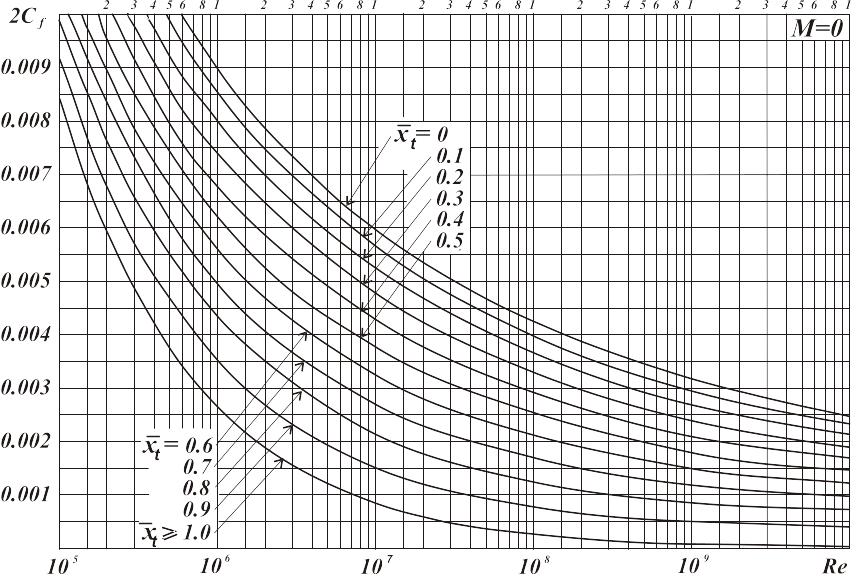

Рис.

2.1. График зависимости удвоенного

коэффициента трения

плоской пластинки

от числа

и значения

![]() при

при

![]()

![]() – коэффициент сопротивления трения

одной стороны плоской пластинки в

несжимаемом потоке (

)

при одинаковых с данным телом числе

Рейнольдса

и положении точки перехода ламинарного

пограничного слоя в турбулентный

.

Удвоенное значение коэффициента

учитывает обтекание пластинки с двух

сторон. График зависимости

– коэффициент сопротивления трения

одной стороны плоской пластинки в

несжимаемом потоке (

)

при одинаковых с данным телом числе

Рейнольдса

и положении точки перехода ламинарного

пограничного слоя в турбулентный

.

Удвоенное значение коэффициента

учитывает обтекание пластинки с двух

сторон. График зависимости

![]() приведен на рис. 2.1.

приведен на рис. 2.1.

Коэффициент

![]() учитывает влияние сжимаемости (числа

)

на сопротивление трения плоской

пластинки, а коэффициент

учитывает влияние сжимаемости (числа

)

на сопротивление трения плоской

пластинки, а коэффициент

![]() – влияние градиента давления (формы

тела) на сопротивление трения.

– влияние градиента давления (формы

тела) на сопротивление трения.

Приведенные данные соответствуют гладким поверхностям. Реальные ЛА всегда имеют шероховатую поверхность, зависящую от технологии процесса её обработки. Шероховатость поверхности турбулизирует пограничный слой, т. е. смещает точку перехода к носику тела. Однако по мере роста числа это влияние становится менее заметным. Поэтому при увеличении числа требования к чистоте поверхности могут быть значительно снижены практически без ущерба для аэродинамических характеристик ЛА. Здесь речь идёт об увеличении шероховатости в разумных пределах.

Число рассчитывается по параметрам потока перед обтекаемым телом и характерному размеру этого тела :

, (2.7)

, (2.7)

где

функция

![]() (

(![]() – скорость звука,

– скорость звука,

![]() – кинематический коэффициент вязкости)

определяется для заданной высоты полёта

через параметры стандартной атмосферы.

Значения

– кинематический коэффициент вязкости)

определяется для заданной высоты полёта

через параметры стандартной атмосферы.

Значения

![]() (её размерность м-1)

для ряда высот приведены в табл. 2.1.

(её размерность м-1)

для ряда высот приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

,

|

0 |

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

|

2,330 |

1,939 |

1,601 |

1,310 |

1,061 |

0,850 |

0,647 |

0,473 |

0,345 |

0,252 |

0,184 |

Значения

функции

при

![]() удовлетворительно аппроксимирует

следующая формула:

удовлетворительно аппроксимирует

следующая формула:

![]() , (2.8)

, (2.8)

где – высота полёте, .

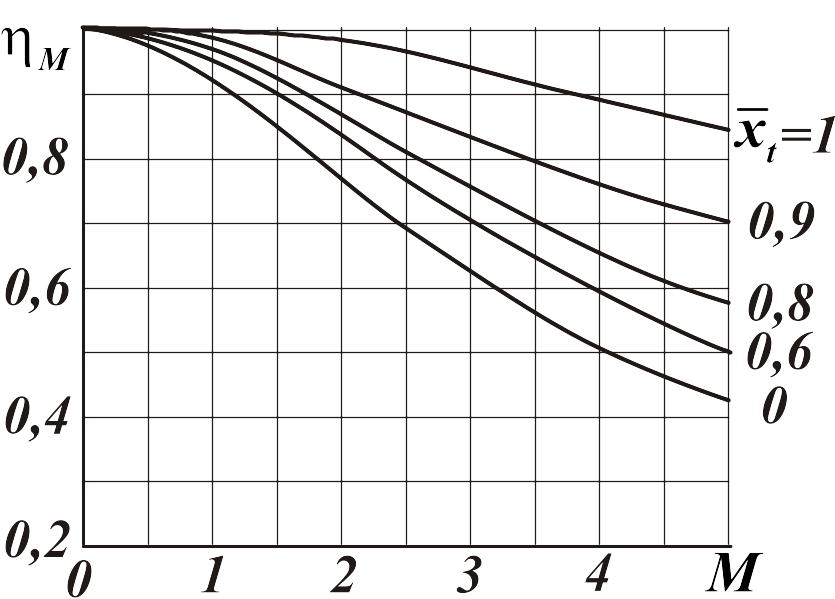

Влияние числа на коэффициент трения показано на рис. 2.2.

О

Рис.

2.2. Коэффициент,

учитывающий влияние

числа

на коэффициент трения

Например, при сверхзвуковой скорости полёта и малом угле атаки из мест стыка передних кромок несущих поверхностей с корпусом выходит скачок уплотнения, «соприкасающийся» с поверхностью корпуса по двум линиям. Резкое увеличение давления за скачком уплотнения стремится вызвать переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный вдоль этих линий. При увеличении угла атаки давление на верхней поверхности снижается и этот переход может не произойти. Следует отметить, что положение зоны перехода зависит также от характера движения, наличия тряски и других причин и может быть определено только на основании экспериментальных данных.

При

аэродинамическом расчёте на начальном

этапе проектирования допустимо считать,

что на всех элементах конструкции ЛА

формируется турбулентный пограничный

слой (![]() ).

В этом случае величина сопротивления

трения ЛА получается несколько завышенной,

что создаёт некоторый «гарантийный

запас» в получении требуемых лётных

характеристик.

).

В этом случае величина сопротивления

трения ЛА получается несколько завышенной,

что создаёт некоторый «гарантийный

запас» в получении требуемых лётных

характеристик.

Для расчёта коэффициента сопротивления трения при турбулентном пограничном слое ( ) можно воспользоваться следующими формулами:

![]() при

при

![]() ; (2.9)

; (2.9)

![]() при

при

![]() .

(2.10)

.

(2.10)

Для определения этих величин при известном положении зоны перехода необходимо пользоваться графиками, приведенными на рис. 2.1 и 2.2.

Следует заметить, что представленные формулы и графики справедливы только при отсутствии теплообмена между средой и телом. При наличии теплопередачи можно использовать приближенный метод расчета сопротивления трения, представленный в работе [7].