- •1.2. Критическая глубина и критический уклон

- •1.3. Неравномерное движение

- •1.3.1. Установление типа и формы кривых свободной поверхности потока в призматических руслах

- •1.3.2. Гидравлический прыжок

- •1.3.2.1. Общие положения

- •1.3.2.2. Определение параметров гидравлического прыжка

- •1.3.3. Формы свободной поверхности потока при резком изменении уклона дна канала

- •1.3.4. Построение кривых свободной поверхности потока

- •2. При нулевом уклоне дна:

- •При обратном уклоне дна:

- •1.4. Проектирование водоотводных канав

- •1.4.1. Пример расчета

- •3. Построение кривых свободной поверхности потока

- •2. Сопрягающие сооружения

- •2.1. Водосливы

- •2.1.1. Водосливы с тонкой стенкой

- •2.1.2. Водосливы практического профиля

- •2.1.3. Водосливы с широким порогом

- •2.1.3.1. Пример расчета

- •2.2. Одноступенчатый перепад

- •2.2.1. Пример расчета

- •2.2.2. Пример расчета (2)

- •2.3. Водобойный колодец

- •2.3.1. Пример расчета

- •2.4. Водобойная стенка

- •2.4.1. Пример расчета

- •2.5. Быстроток

- •2.5.1. Пример расчета

- •3. Дорожные водопропускные сооружения

- •3.1. Малые мосты

- •3.2. Водопропускные трубы

- •3.2.1. Безнапорный режим

- •3.2.1.1. Пример расчета

- •3.2.2. Полунапорный режим

- •3.2.2.1. Пример расчета

- •3.3. Расчет выходных участков водопропускных сооружений

- •3.3.1. Кинематика потока при размываемых выходных руслах

- •3.3.3. Расчеты размыва в выходных руслах без каменной наброски

- •3.3.3. Расчеты размыва в выходных руслах с каменной наброской

- •3.3.4. Назначение основных размеров выходных русел

- •. 3.3.4.1. Пример расчета

- •4. Сооружения для понижения и перехвата грунтовых вод

- •4.1. Основные положения и зависимости

- •4.2. Основные случаи ламинарной фильтрации

- •4.4.1. Приток грунтовой воды в дрену совершенного типа

- •4.2.2. Приток грунтовой воды в дрену несовершенного типа

- •4.2.3. Приток воды к колодцам

- •4.2.3.1. Примеры расчета

- •4.2.4. Земляная плотина на водонепроницаемом основании

- •4.2.4.1. Пример расчета

- •5. Использованная литература

- •6. Приложения

- •6.1. Коэффициенты шероховатости

- •6.2. Максимальные допускаемые (неразмывающие) средние в сечении скорости для неукрепленных русел в несвязных грунтах

- •6.3. Максимальные допускаемые (неразмывающие) средние в сечении скорости, для неукрепленных русел в связных грунтах

- •6.3. Максимальные допускаемые (неразмывающие) средние в сечении скорости для русел с искусственным креплением

- •6.5. Максимальные допускаемые (неразмывающие) донные и средние в сечении скорости для однородных несвязвых грунтов

- •6.6. Максимальные допускаемые (неразмывающие) донные ( ) и средние в сечении скорости для укрепленных русел и деревянных лотков

- •6.7. Минимальные допускаемые (незаиляющие) средние в сечении скорости

- •6.8. Значения функции для русел с прямым уклоном дна

- •6.9. Ширина потока в круглой трубе по свободной поверхности

- •6.10. Смоченный периметр трубы

- •6.11.Площадь живого сечения

- •6.12. Номограмма для определения параметров круглых водопропускных труб

- •6.13. Номограмма для определения параметров прямоугольных водопропускных труб

- •4. Сооружения для понижения и

- •4.1. Основные положения и зависимости................104

- •4.2. Основные случаи ламинарной фильтрации....109

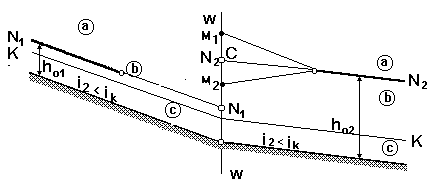

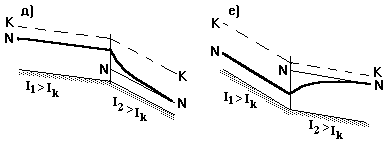

1.3.3. Формы свободной поверхности потока при резком изменении уклона дна канала

Рассмотрим условия движения потока вблизи точки О, где имеет место «перелом» дна (рис.1.7а, б)

Будем считать, что вдали от вертикали W - W, проходящей через точку О, на левом и правом участках канала имеет место равномерный режим движения потока.

При рассмотрении этой задачи можно выделить 4 разных случая:

1) оба уклона дна канала

( и

и

)

меньше критического (возникновение

гидравлического прыжка невозможно);

)

меньше критического (возникновение

гидравлического прыжка невозможно);

2) оба уклона дна канала ( и ) больше критического (возникновение гидравлического прыжка невозможно);

3)

;

;

(прыжок невозможен);

(прыжок невозможен);

4)

;

;

;

здесь свободная поверхность , поднимаясь

по течению, должна пересечь линию К

- К ( следовательно,

в русле возникает гидравлический

прыжок).

;

здесь свободная поверхность , поднимаясь

по течению, должна пересечь линию К

- К ( следовательно,

в русле возникает гидравлический

прыжок).

15

Рис.1.7.Схемы сопряжения участков канала

Случай, когда прыжок в русле отсутствует.

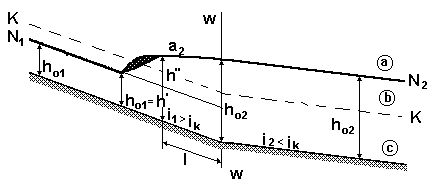

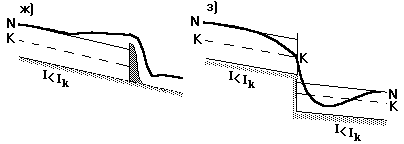

Общий ход рассуждений, при помощи которого устанавливается возможная форма свободной поверхности, поясним на примере (Рис.1.8)

Рис. 1.8. Схемы сопряжения участков канала при отсутствии

гидравлического прыжка

16

Назовем точку пересечения искомой свободной поверхности с вертикалью W - W маркой М.

Рассмотрим возможные положения марки М на вертикали W - W:

а) марка М не может располагаться выше точки С, так как при этом для правого участка канала в зоне а получаем кривую спада, что невозможно, - в зоне а может быть только кривая подпора;

б) марка М не может располагаться ниже точки С, так как при этом для правого участка канала в зоне б получается кривая подпора, что также невозможно, - в зоне б может быть только кривая спада;

в) из сказанного выше следует, что единственно возможным положением марки М может быть совпадение ее с точкой С; при этом в пределах левого участка канала имеет место кривая подпора типа а1; в пределах правого участка канала на всем его протяжении существует равномерный режим.

Из приведенного примера дополнительно можно сделать вывод, что в случае спокойного движения воды построение кривой свободной поверхности следует вести снизу вверх, т.е. идя против течения.

На участках с бурным движением воды необходимо применять другое правило - построение кривой свободной поверхности бурных потоков следует вести в направлении вниз по течению.

Случай, когда в русле имеет место гидравлический прыжок.

Здесь бурное течение переходит в спокойное; свободная поверхность пересекает линию К - К , по одной из трех возможных схем:

а) прыжок на 1-м участке русла (рис.1.9);

б) прыжок на 2-м участке русла (рис.1.10);

в) промежуточная схема - прыжок устанавливается в месте перелома дна (рис.1.11).

Для решения вопроса о том, какая из трех схем будет иметь место в конкретном случае, рекомендуется следующая последовательность рассуждений и расчетов.

1. По соотношению h01/h02 определить тип гидравлического прыжка ( совершенный; прыжок - волна).

По уравнению совершенного гидравлического прыжка (1.19)

17

или по формуле (1.28) для прыжка - волны определить вторую сопряженную глубину h”, приняв значение первой сопряженной глубины прыжка равным h =h01 (рис.1.9);

3. После этого используют следующие правила:

а) если h”< h02 , то прыжок будет иметь место на первом участке канала; за прыжком будет иметь место кривая подпора с глубины h” до глубины h02 (рис.1.9);

Рис.1.9. Схема сопряжения участков канала (1-й случай)

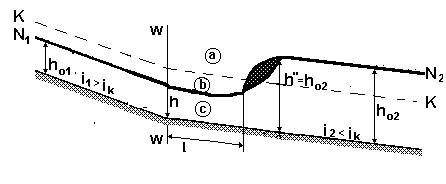

б) если h”> h02 . то прыжок будет иметь место на втором участке канала; перед прыжком будет иметь место кривая подпора с глубины h (первая сопряженная глубина относительно h”= h02) до глубины h02 (рис.1.10);

Рис.1.10. Схема сопряжения участков канала (2-й случай)

в) если h”= h02. то прыжок будет в точке О (рис.1.11);

18

Рис.1.11. Схема сопряжения участков канала (3-й случай)

Длины l, необходимые для определения местоположения прыжка определяют, используя зависимости неравномерного движения (см. ниже).

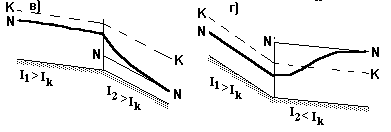

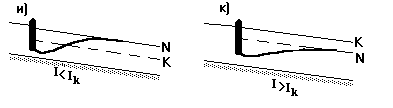

Типичные случаи кривых свободной поверхности потока при переломах дна русла и на сооружениях показаны на рис.1.12. Решая задачу по установлению форм кривой свободной поверхности, необходимо на продольном профиле русла провести линии нормальных N-N и критических K-K глубин параллельно дну на высоте hо и hк соответственно. Далее устанавливают диапазон изменения глубин пары смежных участков. В последующем, используя результаты исследования дифференциального уравнения, и типичные случаи кривых свободной поверхности строится кривая свободной поверхности в установленном диапазоне.

При построении кривой свободной поверхности потока считают, что на некоторой части бесконечно длинных участков русла устанавливается равномерное движение и глубина потока равна нормальной глубине, например в начальном и конечном сечениях рассматриваемого канала.

19

Рис.1.12. Типичные случаи форм кривых свободной поверхности.

20