- •1.2. Критическая глубина и критический уклон

- •1.3. Неравномерное движение

- •1.3.1. Установление типа и формы кривых свободной поверхности потока в призматических руслах

- •1.3.2. Гидравлический прыжок

- •1.3.2.1. Общие положения

- •1.3.2.2. Определение параметров гидравлического прыжка

- •1.3.3. Формы свободной поверхности потока при резком изменении уклона дна канала

- •1.3.4. Построение кривых свободной поверхности потока

- •2. При нулевом уклоне дна:

- •При обратном уклоне дна:

- •1.4. Проектирование водоотводных канав

- •1.4.1. Пример расчета

- •3. Построение кривых свободной поверхности потока

- •2. Сопрягающие сооружения

- •2.1. Водосливы

- •2.1.1. Водосливы с тонкой стенкой

- •2.1.2. Водосливы практического профиля

- •2.1.3. Водосливы с широким порогом

- •2.1.3.1. Пример расчета

- •2.2. Одноступенчатый перепад

- •2.2.1. Пример расчета

- •2.2.2. Пример расчета (2)

- •2.3. Водобойный колодец

- •2.3.1. Пример расчета

- •2.4. Водобойная стенка

- •2.4.1. Пример расчета

- •2.5. Быстроток

- •2.5.1. Пример расчета

- •3. Дорожные водопропускные сооружения

- •3.1. Малые мосты

- •3.2. Водопропускные трубы

- •3.2.1. Безнапорный режим

- •3.2.1.1. Пример расчета

- •3.2.2. Полунапорный режим

- •3.2.2.1. Пример расчета

- •3.3. Расчет выходных участков водопропускных сооружений

- •3.3.1. Кинематика потока при размываемых выходных руслах

- •3.3.3. Расчеты размыва в выходных руслах без каменной наброски

- •3.3.3. Расчеты размыва в выходных руслах с каменной наброской

- •3.3.4. Назначение основных размеров выходных русел

- •. 3.3.4.1. Пример расчета

- •4. Сооружения для понижения и перехвата грунтовых вод

- •4.1. Основные положения и зависимости

- •4.2. Основные случаи ламинарной фильтрации

- •4.4.1. Приток грунтовой воды в дрену совершенного типа

- •4.2.2. Приток грунтовой воды в дрену несовершенного типа

- •4.2.3. Приток воды к колодцам

- •4.2.3.1. Примеры расчета

- •4.2.4. Земляная плотина на водонепроницаемом основании

- •4.2.4.1. Пример расчета

- •5. Использованная литература

- •6. Приложения

- •6.1. Коэффициенты шероховатости

- •6.2. Максимальные допускаемые (неразмывающие) средние в сечении скорости для неукрепленных русел в несвязных грунтах

- •6.3. Максимальные допускаемые (неразмывающие) средние в сечении скорости, для неукрепленных русел в связных грунтах

- •6.3. Максимальные допускаемые (неразмывающие) средние в сечении скорости для русел с искусственным креплением

- •6.5. Максимальные допускаемые (неразмывающие) донные и средние в сечении скорости для однородных несвязвых грунтов

- •6.6. Максимальные допускаемые (неразмывающие) донные ( ) и средние в сечении скорости для укрепленных русел и деревянных лотков

- •6.7. Минимальные допускаемые (незаиляющие) средние в сечении скорости

- •6.8. Значения функции для русел с прямым уклоном дна

- •6.9. Ширина потока в круглой трубе по свободной поверхности

- •6.10. Смоченный периметр трубы

- •6.11.Площадь живого сечения

- •6.12. Номограмма для определения параметров круглых водопропускных труб

- •6.13. Номограмма для определения параметров прямоугольных водопропускных труб

- •4. Сооружения для понижения и

- •4.1. Основные положения и зависимости................104

- •4.2. Основные случаи ламинарной фильтрации....109

3.2. Водопропускные трубы

Задача гидравлического расчета дорожных труб заключается в определении размеров отверстия, величины напора перед трубой и скорости на выходе из трубы.

Исходными данными для расчета трубы являются расход притекающего к ней потока, степень заполнения трубы (отношение максимальной глубины потока в трубе к высоте трубы), тип оголовка, продольный уклон трубы, глубина потока в отводящем канале и режим ее работы.

Конструкция оголовков показана на рис. 3.5.

Водопропускные трубы могут работать в одном из 3-х режимов:

- безнапорный, когда входное сечение не затоплено, и на всем протяжении трубы поток имеет свободную поверхность;

- полунапорный, когда входное сечение затоплено, т.е. на входе труба работает полным сечением, а на остальном протяжении поток имеет свободную поверхность;

- напорный, когда входное сечение затоплено и на большей своей части труба работает полным сечением.

68

Рис. 3.5. Типы водопропускных труб

{а) - круглая с портальным оголовком; б) - с вертикальными стенками и коридорным оголовком; в) - прямоугольная с раструбным оголовком и обратными стенками; г) - круглая с коническим звеном и раструбным оголовком; д) - круглая безоголовочная; е) - овоидальная с воротниковым оголовком.}

3.2.1. Безнапорный режим

Основным расчетным режимом для автодорожных водопропускных труб является безнапорный режим. Этот режим будет иметь место, если выполняется условие:

-

1,1

- для всех оголовков, кроме воротниковых

и коридорных;

1,1

- для всех оголовков, кроме воротниковых

и коридорных;

- 1,2 - для воротниковых оголовков;

- 1,3 - для коридорных оголовков.

При превышении указанного выше соотношения труба работает в полунапорном режиме.

69

Для реализации напорного режима необходима значительная величина подпора перед трубой и наличие специального обтекаемого оголовка.

Схема работы трубы в безнапорном режиме показана на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Расчетная схема безнапорной водопропускной трубы

По длине трубы можно выделить три характерных участка (рис.3.6): входной, подпора и слива. В зависимости от соотношения длины трубы и ее составляющих ( по условиям протекания), трубу можно рассчитывать как отверстие в тонкой стенке, как насадок, как короткую или длинную трубу:

- если

- отверстие в тонкой стенке;

- отверстие в тонкой стенке;

- если

- насадок;

- насадок;

- если

-

«короткая» труба;

-

«короткая» труба;

- если

-

«длинная» труба;

-

«длинная» труба;

- если

-

«короткая» труба

-

«короткая» труба

Работу коротких и длинных труб можно описать схемой водослива с широким порогом. «Порог» образуется из-за планового сжатия потока в трубе. Пропускная способность таких труб определяется по формуле

(3.12)

(3.12)

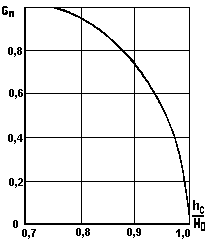

где  -

коэффициент подтопления, определяемый

по графику (рис. 3.7);

-

коэффициент подтопления, определяемый

по графику (рис. 3.7);

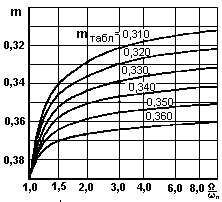

m - коэффициент расхода при совершенном сжатии потока, зависящий от типа оголовка трубы(табл.3.3)

70

- расчетная ширина сечения

потока, определяемая

- расчетная ширина сечения

потока, определяемая

для соответствующего

расчетного сечения ( ).

).

- полный напор перед трубой, складывающийся

из пьезометрического (H)

и скоростного напоров.

- полный напор перед трубой, складывающийся

из пьезометрического (H)

и скоростного напоров.

В практических расчетах величиной скоростного напора часто пренебрегают, что не всегда является правомерным.

При несовершенном сжатии потока при входе в трубу (ширина по подпертому уровню высокой воды перед входом в трубу менее шести ее отверстий) коэффициент расхода определяют по формуле

(3.13)

(3.13)

где

значение коэффициента расхода по табл.

3.3;

значение коэффициента расхода по табл.

3.3;

- площадь поперечного сечения потока в подводящем русле;

- площадь поперечного

сечения трубы, вычисленная по подпертой

глубине.

- площадь поперечного

сечения трубы, вычисленная по подпертой

глубине.

Для определения m при несовершенном сжатии можно использовать график (рис.3.8), построенный по формуле (3.13).

Таблица 3.3.

-

Тип оголовка прямоугольной трубы

Коэф-фициент расхода

Тип оголовка круглой трубы

Коэф-фициент расхода

без оголовка

0,310

без оголовка

0,310

портальный

с конусами

0,325

портальный

с конусами

0,310

коридорный

0,340

коридорный

0,320

раструбный:

с р=10

0,360

раструбный:

с р=10

0,330

раструбный:

с р=20

0,360

раструбный:

с р=20

0,330

раструбный:

с р=30 - 40

0,350

раструбный:

с р=30 - 40

0,330

71

В табл. 3.3 приведены

рекомендованные ЦНИИСом [3] значения m

для уклона трубы

При уклоне, отличном от 0,01, для более

точного расчета значения m

следует увеличивать

при

При уклоне, отличном от 0,01, для более

точного расчета значения m

следует увеличивать

при

или уменьшать при

или уменьшать при

на 2

на каждую 0,01 уклона

на 2

на каждую 0,01 уклона

Рис. 3.7. Коэффициент Рис. 3.8. Зависимость коэффициента

подтопления расхода от условий входа в

трубу

Пропускная способность дорожных труб зависит в первую очередь от сопротивления на входном участке (особенно для напорного и полунапорного режимов). На входном участке движение потока резкоизменяющееся, поэтому для определения длины этого участка применяются эмпирические формулы. Значительные обобщения по этому вопросу сделаны Н.П.Розановым из которых следует:

- для всех оголовков кроме воротникового -

- для воротникового оголовка -

(3.14)

(3.14)

72

,

(3.14)

,

(3.14)

где - угол наклона откоса насыпи к горизонту.

Для определения глубины потока на входе в трубу можно воспользоваться следующими рекомендациями [4]:

- для раструбных оголовков прямоугольных труб:

при

(3.15)

(3.15)

при

(3.15’)

(3.15’)

-

для круглых труб с раструбными и

портальными оголовками

с воротниковыми

с воротниковыми

.

(3.16)

.

(3.16)

Длина участка слива, где также имеет место резкоизменяющееся движение, определяют по формуле

(3.17)

(3.17)

Длину среднего участка

определяют как кривую подпора между

глубинами

методом В.И.Чарномского [6].

методом В.И.Чарномского [6].

Размер отверстия трубы должен удовлетворять трем критериям:

- условию размещения в насыпи (наибольшая допустимая высота насыпи);

- условиям обеспечения безнапорного режима ее работы и свободного пропуска плывущих в потоке предметов через входное отверстие трубы$

- степени заполнения отверстия трубы по условию свободного пропуска плывущих в потоке предметов.

Наибольшая допустимая

высота насыпи

определяется

по формулам:

определяется

по формулам:

- для безнапорного режима

-

(3.18)

(3.18)

- для полунапорного и

напорного режимов -

(3.19)

(3.19)

где

- высота трубы или диаметр;

- высота трубы или диаметр;

- толщина стенки трубы;

- толщина стенки трубы;

- высота засыпки ( не менее 0,5 м); H

- напор перед трубой;

-запас над горизонтом подпертых вод,

принимаемый для труб малых отверстий

не менее 0,5 м, а для труб отверстием 2 м

и более - не менее 1 м.

- высота засыпки ( не менее 0,5 м); H

- напор перед трубой;

-запас над горизонтом подпертых вод,

принимаемый для труб малых отверстий

не менее 0,5 м, а для труб отверстием 2 м

и более - не менее 1 м.

73

Условия, необходимые для обеспечения работы трубы в безнапорном режиме изложены выше.

По условиям пропуска небольших плывущих в потоке предметов, в соответствии с требованиями строительных норм, возвышение высшей точки внутренней поверхности трубы над поверхностью воды должно быть в круглых трубах не менее 1/4 d, в прямоугольных высотой до 3 м - не менее 1/6 высоты трубы в свету, а высотой более 3 м - не менее 0,5 м.

Трубы, в зависимости от их физической длины, величины шероховатости и уклона, можно разделить на короткие и длинные. Предельную длину короткой трубы, т.е. трубы, в которой гидравлические потери по длине практически не оказывают влияния на ее пропускную способность, можно определить по формулам

или

(3.20)

(3.20)

Безнапорные трубы могут

работать как подтопленный водослив с

широким порогом, если сжатое сечение

затоплено. Затопление сжатого сечения

возможно, если поток в трубе находится

в спокойном состоянии. Фактическую

глубину в затопленном сжатом сечении

можно определить по уравнению

неравномерного движения при

При критическом уклоне

При критическом уклоне

Для дорожных труб при

Для дорожных труб при

для сравнительно небольших по длине

дорожных труб (l

< 8 ...15H)

можно использовать эмпирические критерии

подтопления

для сравнительно небольших по длине

дорожных труб (l

< 8 ...15H)

можно использовать эмпирические критерии

подтопления

или

или

.

(3.21)

.

(3.21)

Глубину в сжатом сечении для короткой трубы можно определить по формуле

(3.22)

(3.22)

Для «длинной» трубы напор перед трубой необходимо уточнить по формуле

74

(3.23)

(3.23)

Глубину потока на выходе из трубы можно определить по эмпирической формуле, значения коэффициентов в которой приведены в табл. 3.4.

(3.24)

(3.24)

где: - для круглой трубы

Рис.3.9. Геометрические

параметры трубы

- для прямоугольной трубы

Для определения средних скоростей на выходе из трубы, а также для решения других задач необходимо определять их гидравлические характеристики. Если для прямоугольных труб эти расчеты не представляют каких либо трудностей, то для круглых труб возникают некоторые трудности вычислительного характера.

Расчетная схема для круглой трубы показана на рис.3.9. Параметры трубы можно определить по следующим формулам:

Таблица 3.4.

Режим работы трубы |

Вид трубы |

k |

n |

Безнапорный

|

круглая прямоугольная |

0,75 0,85 |

0,5 0,75 |

Полунапорный

|

круглая прямоугольная |

0,70 0,64 |

0,333 0,25 |

- площадь живого сечения

(3.25)

(3.25)

- смоченный периметр

(3.26)

(3.26)

- ширина русла по свободной

поверхности

(3.27)

(3.27)

- глубина потока

где

- центральный угол сегмента.

где

- центральный угол сегмента.

75

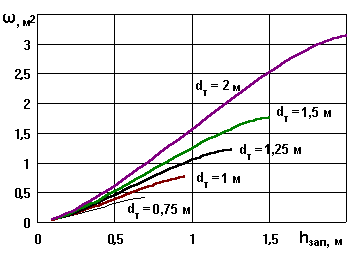

Для упрощения расчетов в литературе приводятся различные графики и таблицы. Для унифицированных строительных конструкций водопропускных дорожных труб можно воспользоваться графиком, приведенном на рис.3.10. Для более точных расчетов следует использовать таблицы, которые приведены в прил.6.3, 6.4, 6.5.

Рис.3.10. Зависимость площади живого сечения трубы от высоты

заполнения

Гидравлический расчет водопропускной трубы, работающей в безнапорном режиме, производится методом последовательных приближений в следующей последовательности.

1. Для заданного (принятого) типа оголовка определяется предельное значение .

2. По соответствующей номограмме (прил. 6.6, 6.7) определяется минимальное отверстие трубы, обеспечивающее безнапорный режим ее работы.

Полученное по номограмме значение округляется до ближайшего большего из стандартного ряда.

76

4. Определяется критическая и нормальная глубина протекания потока в трубе (по формулам; таблицам; графикам или с помощью ЭВМ)

5. По формуле (3.12) определяется полный напор перед трубой (первое приближение) в предположении что труба «короткая» , вход потока в трубу происходит в условиях совершенного сжатия и определяющей является критическая глубина потока в трубе.

6. Проверяется условие сжатия потока при входе в трубу (совершенное или несовершенное сжатие)

7. В случае необходимости по формуле (3.13) или графику (рис.3.8) уточняется значение коэффициента расхода.

8. По формуле (3.12) определяется полный напор перед трубой (второе приближение) в предположении что труба «короткая» и определяющей является критическая глубина потока в трубе.

9. Определяется скорость потока на подходе к трубе и величины скоростного и пьезометрических напоров перед трубой.

10. Проверяется условие затопления сжатого сечения трубы (3.21).

11. По формуле (3.13 или 3.14) определяется длина входного участка трубы.

12. По формуле (3.17) определяется длина участка слива трубы.

13. По формуле (3.20) определяется предельная длина «короткой» трубы. Если труба «длинная», то производится уточнение величины напора перед трубой по формуле (3.23)

14. По формуле (3.22) определяется глубина в сжатом сечении

15. По формуле (3.12) определяется полный напор перед трубой (третье приближение) в предположении, что определяющей является глубина потока в конце входного участка трубы.

16. При значительной разнице в значениях напора во втором и третьем приближениях выполняются дополнительные расчеты по п.п. 11, 14 и 15.

17. С учетом зависимостей установившегося неравномерного движения определяются условия сопряжения потока от сжатого до выходного сечений ( участок подпора или спада).

18. Проверяются выполнения условий по предельному заполнению трубы на всем ее протяжении.

Определяют глубину потока на выходе из трубы по формуле (3.24).

77