- •1.2. Критическая глубина и критический уклон

- •1.3. Неравномерное движение

- •1.3.1. Установление типа и формы кривых свободной поверхности потока в призматических руслах

- •1.3.2. Гидравлический прыжок

- •1.3.2.1. Общие положения

- •1.3.2.2. Определение параметров гидравлического прыжка

- •1.3.3. Формы свободной поверхности потока при резком изменении уклона дна канала

- •1.3.4. Построение кривых свободной поверхности потока

- •2. При нулевом уклоне дна:

- •При обратном уклоне дна:

- •1.4. Проектирование водоотводных канав

- •1.4.1. Пример расчета

- •3. Построение кривых свободной поверхности потока

- •2. Сопрягающие сооружения

- •2.1. Водосливы

- •2.1.1. Водосливы с тонкой стенкой

- •2.1.2. Водосливы практического профиля

- •2.1.3. Водосливы с широким порогом

- •2.1.3.1. Пример расчета

- •2.2. Одноступенчатый перепад

- •2.2.1. Пример расчета

- •2.2.2. Пример расчета (2)

- •2.3. Водобойный колодец

- •2.3.1. Пример расчета

- •2.4. Водобойная стенка

- •2.4.1. Пример расчета

- •2.5. Быстроток

- •2.5.1. Пример расчета

- •3. Дорожные водопропускные сооружения

- •3.1. Малые мосты

- •3.2. Водопропускные трубы

- •3.2.1. Безнапорный режим

- •3.2.1.1. Пример расчета

- •3.2.2. Полунапорный режим

- •3.2.2.1. Пример расчета

- •3.3. Расчет выходных участков водопропускных сооружений

- •3.3.1. Кинематика потока при размываемых выходных руслах

- •3.3.3. Расчеты размыва в выходных руслах без каменной наброски

- •3.3.3. Расчеты размыва в выходных руслах с каменной наброской

- •3.3.4. Назначение основных размеров выходных русел

- •. 3.3.4.1. Пример расчета

- •4. Сооружения для понижения и перехвата грунтовых вод

- •4.1. Основные положения и зависимости

- •4.2. Основные случаи ламинарной фильтрации

- •4.4.1. Приток грунтовой воды в дрену совершенного типа

- •4.2.2. Приток грунтовой воды в дрену несовершенного типа

- •4.2.3. Приток воды к колодцам

- •4.2.3.1. Примеры расчета

- •4.2.4. Земляная плотина на водонепроницаемом основании

- •4.2.4.1. Пример расчета

- •5. Использованная литература

- •6. Приложения

- •6.1. Коэффициенты шероховатости

- •6.2. Максимальные допускаемые (неразмывающие) средние в сечении скорости для неукрепленных русел в несвязных грунтах

- •6.3. Максимальные допускаемые (неразмывающие) средние в сечении скорости, для неукрепленных русел в связных грунтах

- •6.3. Максимальные допускаемые (неразмывающие) средние в сечении скорости для русел с искусственным креплением

- •6.5. Максимальные допускаемые (неразмывающие) донные и средние в сечении скорости для однородных несвязвых грунтов

- •6.6. Максимальные допускаемые (неразмывающие) донные ( ) и средние в сечении скорости для укрепленных русел и деревянных лотков

- •6.7. Минимальные допускаемые (незаиляющие) средние в сечении скорости

- •6.8. Значения функции для русел с прямым уклоном дна

- •6.9. Ширина потока в круглой трубе по свободной поверхности

- •6.10. Смоченный периметр трубы

- •6.11.Площадь живого сечения

- •6.12. Номограмма для определения параметров круглых водопропускных труб

- •6.13. Номограмма для определения параметров прямоугольных водопропускных труб

- •4. Сооружения для понижения и

- •4.1. Основные положения и зависимости................104

- •4.2. Основные случаи ламинарной фильтрации....109

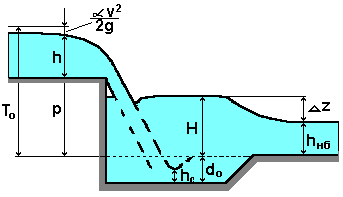

2.3. Водобойный колодец

Водобойный колодец

(рис.2.8) глубиной

для затопления гидравлического прыжка

должен обеспечивать в месте его

образования глубину спокойного потока

выше второй сопряженной

:

для затопления гидравлического прыжка

должен обеспечивать в месте его

образования глубину спокойного потока

выше второй сопряженной

:

(2.18)

(2.18)

Рис.2.8. Схема водобойного колодца

С учетом коэффициента

затопления прыжка

глубину

определяют по формуле

глубину

определяют по формуле

(2.19)

(2.19)

Устройство колодца увеличивает первоначальную высоту стенки падения p, поэтому глубину колодца определяют методом последовательного приближения.

48

Первоначально глубину

и

определяют так же, как и в перепадах.

Пренебрегая в первом приближении

величиной

и полагая

и полагая

,

находят по формуле (2.19) глубину колодца

,

находят по формуле (2.19) глубину колодца

.

.

Во втором приближении

расчет производят аналогично, но глубины

и

и

определяют с учетом высоты падения

определяют с учетом высоты падения

на величину

,

т. е. принимают

на величину

,

т. е. принимают

.

.

Обычно второе приближение

можно принять за окончательное. Поэтому

в формуле (2.19) используют

в случае пренебрежения перепадом на

выходе из колодца

.

Если

учитывают, то принимают

в случае пренебрежения перепадом на

выходе из колодца

.

Если

учитывают, то принимают .

Выход из колодца работает как подтопленный

водослив с широким порогом, и перепады

отметок на выходе определяют по формуле

.

Выход из колодца работает как подтопленный

водослив с широким порогом, и перепады

отметок на выходе определяют по формуле

(2.20)

(2.20)

где

- коэффициент скорости, принимаемый

равным 0,95.

- коэффициент скорости, принимаемый

равным 0,95.

Длину водобойного колодца принимают равной дальности полета струи и длине подпертого гидравлического прыжка

(2.21)

(2.21)

2.3.1. Пример расчета

Исходные данные:

Расход - 9 куб.м/сек; глубина потока в верхнем бьефе - 1,16 м ; высота перепада - 1,5 м; подводной канал трапецеидального профиля (коэф. заложения откосов - 1,5; ширина по низу - 1,3 м; коэффициент шероховатости 0,03; уклон русла - 0,004); отводной канал трапецеидального профиля (коэф. заложения откосов - 1,5; ширина по низу - 1,3 м; коэффициент шероховатости 0,03; уклон русла - 0,001); Перепад и водобой перепада облицован бетоном (коэффициент шероховатости 0,014).

Решение.

Нормальная глубина на водобое равна 1,41 м.

Определяем глубину в сжатом сечении за перепадом из уравнения(2.1)

= ;

49

Так как используется простейший водослив на перепаде, то коэффициент сжатия - , принимаем равным единице. Коэффициент скорости определяем в зависимости от = , = 0,92. Скорость на гребне падения -

м/с.

= ; = 0,75 м.

Определяем вторую

сопряженную глубину гидравлического

прыжка относительно глубины в сжатом

сечении

=1,67.

=1,67.

Определяем глубину

колодца в нулевом приближении, принимая

=1,2

и

=0.

=1,2

и

=0.

=1,2*1,67

- 1,41 = 0,59 м.

=1,2*1,67

- 1,41 = 0,59 м.

Определяем глубину

в сжатом сечении за перепадом с учетом

увеличения высоты падения на перепаде.

Получаем

=0,72

м

=0,72

м

Определяем вторую

сопряженную глубину гидравлического

прыжка относительно глубины в сжатом

сечении

=1,72

м.

=1,72

м.

Определяем величину перепада по формуле (2.20), принимая =1,05 и = 0,95

м.

м.

. Определяем глубину колодца в первом приближении

=1,05*1,72 - (1,41+0,19) = 0,19 м.

Определяем глубину в сжатом сечении за перепадом с учетом увеличения высоты падения на перепаде. Получаем =0,74 м

Определяем вторую сопряженную глубину гидравлического прыжка относительно глубины в сжатом сечении =1,68 м.

Определяем величину перепада по формуле (2.20), принимая =1,05 и = 0,95.

м.

м.

. Определяем глубину колодца во втором приближении

=1,05*1,72 - (1,41+0,18) = 0,17 м.

50

Дальнейшее уточнение глубины колодца не имеет смысла.

Определяем длину колодца по формуле (2.12)

+3*1,68

= 7,93 м.

+3*1,68

= 7,93 м.