- •Тема 1 : управленческое решение: сущность, место, роль

- •Значение, понятие и функции управленческого решения

- •Признаки управленческого решения

- •Требования к управленческим решениям

- •Структура управленческого решения

- •Классификация управленческих решений

- •Подходы к принятию управленческих решений (деловая игра)

- •Ограничения в принятии решений

- •Проблема, ее сущность, структура, классификация

- •Классификация ситуаций и проблем

- •Взаимосвязь целей и решений

- •Подходы к формированию критериев

- •Организация разработки ур

- •Система контроля разработки и реализации ур

- •Основные принципы и критерии организации контроля

- •Воздействие факторов внешней среды на ур, свойства внешней среды

- •Основные свойства внешней среды:

- •Понятие неопределенности, ее уровни, источники и виды

- •Роль информации в оценке уровня неопределенности

- •Риск: понятие, источники, виды

- •Функции и стратегии управления риском

- •Качество управленческих решений, его оценка

- •Условия и факторы качества решений

- •Свойства качественных решений

- •Эффективность управленческих решений

- •Понятие модели, требования, предъявляемые к моделям

- •Этапы процесса моделирования. Виды моделей

- •Формализация процесса разработки решения

- •Сущность и принципы анализа управленческих решений

- •Методы анализа: сущность и область применения

- •Классификация основных прогнозов и методов прогнозирования

- •Ответственность руководителя как элемент процесса принятия и реализации решения

- •К гуманитарным видам ответственности относятся:

- •Виды обеспечения процесса разработки управленческого решения

Классификация ситуаций и проблем

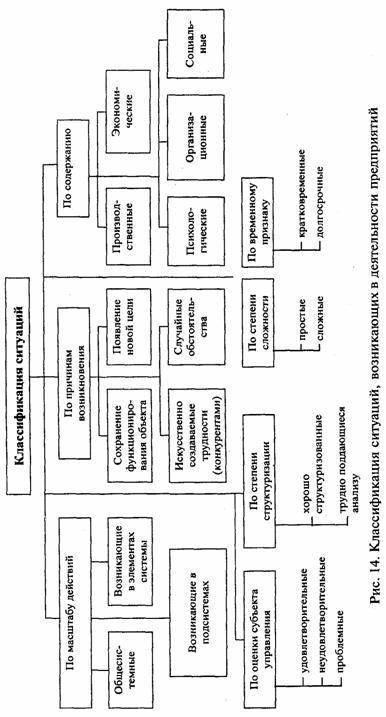

В процессе производственной деятельности в различных звеньях предприятия постоянно возникают ситуации, требующие решения. Под ситуацией понимается совокупность обстоятельств (условий), возникающих под влиянием внутренних и внешних воздействий, которые нарушают заданное функционирование системы, требуют перевода ее в новое состояние.

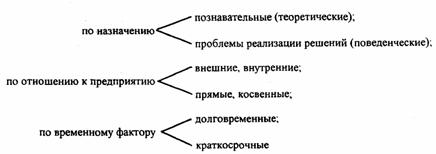

Несмотря на многообразие источников, вызывающих новые производственные ситуации, их можно условно разделить на три группы: внутренней среды, внешней среды и ситуации взаимодействия внутренней и внешней среды. Значительно чаще они носят комплексный характер и требуют всестороннего исследования на основе использования системного подхода, поэтому общая классификация ситуаций по ряду признаков такова:

К аждую

ситуацию можно разделить на отдельные

элементы по степени их влияния на

достижение основных целей и задач,

которые бывают переменными и постоянными.

Руководитель должен уметь выделить

существенные, важные элементы ситуации,

среди которых:

аждую

ситуацию можно разделить на отдельные

элементы по степени их влияния на

достижение основных целей и задач,

которые бывают переменными и постоянными.

Руководитель должен уметь выделить

существенные, важные элементы ситуации,

среди которых:

· состояние выполнения намеченного плана, программы в настоящее время (за прошлый период);

· потенциал кадров, производительность труда;

· состояние материально-технической базы, ее возможные изменения;

· цели и задачи управления на конкретном участке, их перспектива;

· соотношение между материальными ресурсами (объем, структура, ограничения, условия увеличения) и поставленными целями и задачами; резервы и условия их выявления;

· масштабы оперативного простора, возможность его четкого фиксирования и вероятных изменений;

· основные факторы регулирования ситуации (поведение, организация);

· временные условия (сроки, ход производственного процесса) и другие ограничения, которые необходимо учитывать при выполнении задачи;

· условия окружающей среды и качество отношений с нею;

· факторы внешней среды организации

· материальные, моральные стимулы и их эффективность;

· положение руководителя (престиж, авторитет), его объективные позиции.

Решающее значение для успешного разрешения ситуации имеет правильная ее оценка, которая определяет выбор действий на основе наличия достаточной информации, а также адекватное отражение «картины ситуации» в сознании руководителя.

Еще Цицерон в свое время предложил перечень вопросов, описывающих какую-либо ситуацию: кто (субъект) - что (объект) - чем (средство) - почему (цель) - как (способ) - когда (время) - где (место). Отвечая на семь поставленных себе вопросов, можно с достаточной степенью полноты охарактеризовать сложившуюся производственную ситуацию.

Управление, основанное на выявлении ситуаций, их классификации и способах разрешения, как уже отмечалось, называется ситуационным. Впервые понятие ситуационного управления введено в научную лексику американским ученым Робертом Моклером и в дальнейшем приобрело практическую направленность. Глубокая научная проработка проблем ситуационного управления расширяет вариантность управленческих решений, в сочетании с использованием компьютерных систем повышает их качество и обоснованность.

Необходимо отметить, что значительные результаты в научной проработке проблем ситуационного управления имели ученые нашей страны (Поспелов, Клыков, Гвишиани, Попов, Мильнер и др.).

Возникновение ситуационных концепций управления в США связывается с критикой классических и неоклассических теорий менеджмента. В практике России впервые теория ситуационного управления была применена в управлении техническими параметрами так называемых «больших систем» (в энергетике, космонавтике, на крупных промышленных предприятиях).

Одна из задач ситуационного подхода в управлении состоит в том, чтобы понять, как организация реагирует на меняющиеся условия и специфические обстоятельства; каким образом можно формировать типы организаций, системы и процессы управления, наиболее соответствующие специфическим ситуациям. Г. Кунц и С. 0'Доннел в книге «Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций» отмечают, что «эффективное управление - это всегда управление по обстоятельствам, или ситуационное управление».

При анализе проблемы важно отличать ее симптомы, причины и следствия.

Симптомы - это некоторые видимые проявления проблемы, которые привлекают к ней внимание, но объяснить не могут.

Причины - это исходные движущие силы, породившие проблему.

Следствия - это результаты, к которым приводят данные проблемы.

Если следствия обусловливают необходимость обязательного решения проблемы, то симптомы полезны тем, что показывают первые признаки ее наличия. Воздействовать же надо на причины, породившие проблему. Когда в организации участились прогулы и конфликты (симптомы), причинами этого могут быть ухудшение мотивации, организации труда работников, а следствием - снижение производительности труда, качества продукции, эффективности работы предприятия в целом.

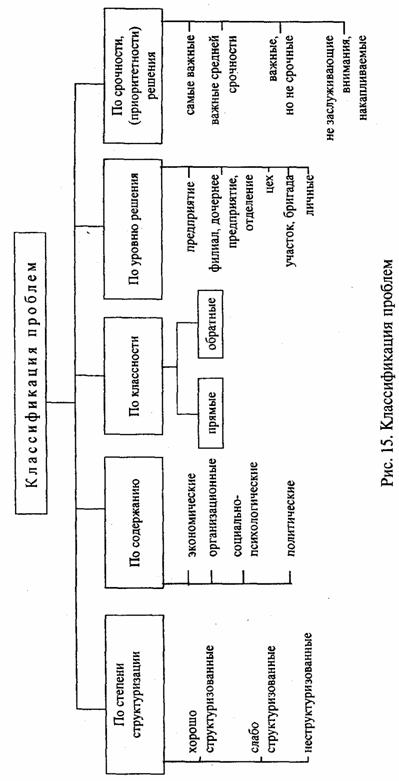

П роблемы

как задачи, требующие решения, являются

составным элементом управленческой

ситуации. Как и ситуации, они различаются

по содержанию, уровню решения, временному

фактору, используемым методам (рис. 15).

роблемы

как задачи, требующие решения, являются

составным элементом управленческой

ситуации. Как и ситуации, они различаются

по содержанию, уровню решения, временному

фактору, используемым методам (рис. 15).

В хорошо структурированных проблемных ситуациях связи между элементами выражаются количественно. Для обоснования разрабатываемых решений используются методы исследования операций (моделирования, оптимизации процессов и выбора оптимальных решений). В моделях исследования операций цели и условия имеют четкую количественную форму. При этом цели, как правило, выражаются через критерии оптимизации и математически описываются через целевые функции. Последние включают и ограничения в выборе способа действий. Ключевой вопрос составления моделей состоит в том, чтобы, во-первых, адекватно описать проблемную ситуацию, во-вторых, найти количественное решение проблемы, а следовательно, обосновать принятое решение.

Использование того или иного математического метода зависит от класса задач (проблем) исследования операций. Различают два больших класса:

- прямые задачи - задачи определения эффективности операции, качества выбранного решения и соответственно способа действия.

- обратные задачи - задачи оптимизации, определения оптимальных альтернатив, выбора условий и управляемых факторов, при которых критерий эффективности достигает экстремального (максимального или минимального) значения.

Существуют и другие классификации проблем. Так, например, выделяются