- •1.Объёмно-планировочное и конструктивное решение здания.

- •2. Несущие конструкции здания.

- •3. Расчёт плиты.

- •3.1 Конструирование ребристой плиты покрытия.

- •3.2 Сбор нагрузок и статический расчёт плитной части.

- •3.3 Армирование плитной части.

- •3.4. Расчет усилий и армирование поперечной диафрагмы

- •3.4.1. Подбор поперечной арматуры диафрагмы

- •3.4.2. Подбор поперечной арматуры диафрагмы

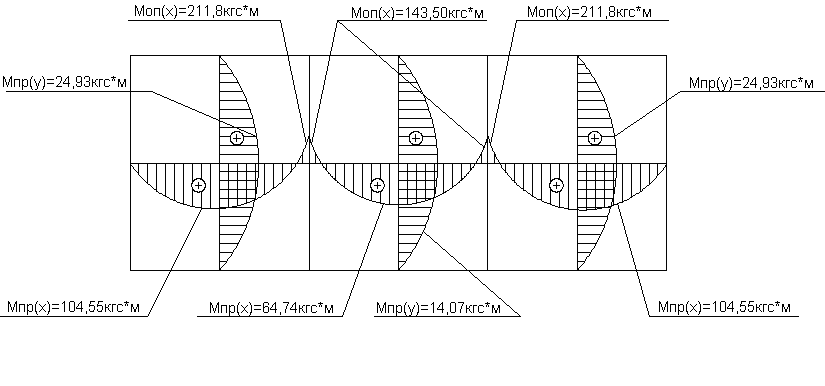

- •3.5.Расчет усилий и подбор арматуры в продольных ребрах

- •3.6.Схема армирования продольных ребер

- •3.7. Расчет трещиностойкости продольных ребер.

- •3.7.1. Расчет продольных ребер по образованию трещин.

- •3.7.2. Расчет продольных ребер по раскрытию трещин.

- •4. Расчёт усилий в элементах поперечной рамы каркаса.

- •5. Армирование колонны

- •5.1. Назначение поперечных сечений колонны

- •5.2. Подбор арматуры в расчетных сечениях

- •5.3. Конструирование арматуры

- •6. Конструирование и расчёт фундамента

- •6.1. Конструирование фундамента

- •6.2. Определение напряжений под подошвой фундамента

- •6.3. Расчет фундамента на продавливание

- •6.4. Армирование фундамента

- •Литература

1.Объёмно-планировочное и конструктивное решение здания.

Каркас промышленного здания имеет прямоугольную форму в плане. Плановые размеры приведены в начальных условиях для проектирования и составляют: пролет – 36м, шаг колонн - 6м, длина здания – 84м и высота колонны 12,6м. Тип фермы - полигональный. Для поддержания стенового ограждения и частичного восприятия ветровой нагрузки, с торцов здания установлены фахверковые стойки.

Высотная компоновка определяется, прежде всего, габаритами и размещением основного технологического оборудования, условиями его эксплуатации и монтажа, а также выбором отметки пола по отношению к планировочной отметке.

Размеры в плане:

пролёт здания – L=36 м

общая длина здания – Lзд= 84 м

шаг колонн – Bк=6 м

привязка колонн к осям здания – a=200 мм

привязка подкрановой балки к осям здания – λ=750 мм

Размеры по высоте:

отметка головки рельса – отм. ГР=8,27 м

отметка подкрановой консоли – отм. ПК=6,60 м

отметка верха колонн – отм. ВК= 12,60 м

отметка чистого пола – отм. ЧП= 0,00 м

2. Несущие конструкции здания.

- колонны: железобетонные, с подкрановой консолью, стаканного типа;

- фермы: унифицированная полигональная ферма, по серии УМК-02, выполненная из стали С345;

- подкрановые балки: железобетонные, таврового сечения;

- плиты покрытия: ребристые железобетонные.

Нв=6,0 м

Нн=7,6 м

Плита покрытия: впан× hплиты = 3×6 м

Подкрановая балка: Lпб=Bк = 6 м, тавровое сечение

3. Расчёт плиты.

3.1 Конструирование ребристой плиты покрытия.

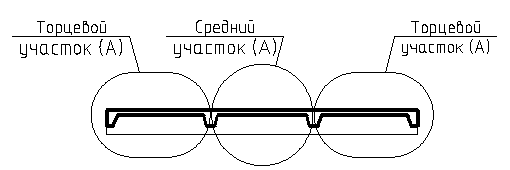

Ребристая

панель с рёбрами вниз представляет

собой коробчатый элемент, состоящий из

двух продольных рёбер, связанных между

собой монолитной плитой, которая усилена

рядом поперечных рёбер - диафрагмы

(рис.2). Принимаем

![]()

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() (3.1.1)

(3.1.1)

![]()

Принимаем

![]() .

Ширину диафрагмы принимаем из

конструктивных соображений: по низу 6

см, по верху 8 см. Высота продольных рёбер

назначается:

.

Ширину диафрагмы принимаем из

конструктивных соображений: по низу 6

см, по верху 8 см. Высота продольных рёбер

назначается:

![]() =

=![]() (3.1.2)

(3.1.2)

![]()

Ширина

продольных рёбер

![]() ;

(3.1.3)

;

(3.1.3)

Принимаем:

![]()

![]()

Рис.2

Схема ребристой панели с рёбрами вниз.

Рис.2

Схема ребристой панели с рёбрами вниз.

1- плита панели 2-диафрагмы 3-продольное ребро

3.2 Сбор нагрузок и статический расчёт плитной части.

Установим действие постоянных и временных нагрузок, действующих на панель. Постоянная нагрузка включает в себя собственный вес панели и вес пола.

Временная – снеговую нагрузку.

Таблица 1

п/п |

Наименование |

gн, кгс/м2 |

γf |

g, кгс/м2 |

1 |

Постоянная нагрузка |

|||

1.1 |

Защитный слой |

30 |

1,3 |

39 |

1.2 |

3-слойный рубероидный ковёр |

15 |

1,3 |

19,5 |

1.3 |

Цементная стяжка δ=20 мм, γб=2200 кгс/м2 |

44 |

1,3 |

57,2 |

1.4 |

Утеплитель δ=15 мм |

3,8 |

1,3 |

4,94 |

1.5 |

Пароизоляция δ=5 мм |

3 |

1,3 |

3,9 |

1.6 |

Ж/Б плита δ=100 мм, γб=2400 кгс/м2 |

240 |

1,1 |

264 |

Итого постоянная нагрузка |

335,8 |

|

388,54 |

|

2 |

Временная нагрузка |

|||

2.1 |

Снеговая нагрузка |

57,14 |

1,4 |

80 |

|

Итого (Постоянная+временная) |

392,94 |

|

468,54 |

Плита ребристой панели в статическом отношении представляет собой однорядную многопролетную плиту, работающую в двух направлениях, упруго-защемленную на продольных ребрах и диафрагмах.

Опорные моменты, передающиеся от плиты на продольные ребра к торцевым диафрагмам, вызывают в них поворот. В виду возможного поворота продольных ребер и торцевых диафрагм, можно допустить, что вдоль этих ребер плита оперта шарнирно.

Рис.3.

Расчетные схемы

Рис.3.

Расчетные схемы

Таким образом, торцевые участки панели можно рассматривать как плиту, шарнирно опертую по трем сторонам и жестко заделанную по четвертой (Случай А), а среднюю часть, как плиту, жестко заделанную по двум сторонам и шарнирно опертую по двум сторонам (Случай Б).

Статический расчёт.

Подсчитаем наибольшие значения пролётных изгибающих моментов в торцевой плите:

![]() (3.2.1)

(3.2.1)

![]() (3.2.2)

(3.2.2)

![]() (3.2.3)

(3.2.3)

(3.2.4)

(3.2.4)

(3.2.5)

(3.2.5)

где:

![]() ,

,

![]() - табличные коэффициенты, зависящие от

отношения

- табличные коэффициенты, зависящие от

отношения

![]() (таблица 2 случай а [6]);

(таблица 2 случай а [6]);

![]()

![]()

Подсчитаем опорный момент:

![]() ,где

(3.2.6)

,где

(3.2.6)

![]() значение

суммарной расчетной нагрузки умноженный

на коэффициент

значение

суммарной расчетной нагрузки умноженный

на коэффициент

![]() (таблица 2 случай а [6]);

(таблица 2 случай а [6]);

![]() (3.2.7)

(3.2.7)

Подсчитаем наибольшие значения пролётных изгибающих моментов в средней плите:

(3.2.8)

(3.2.8)

(3.2.9)

(3.2.9)

где: , - табличные коэффициенты, зависящие от отношения (таблица 2 случай б [6]);

![]()

![]()

![]()

Подсчитаем опорный момент:

![]() ,где

(3.2.10)

,где

(3.2.10)

![]() значение

суммарной расчетной нагрузки умноженный

на коэффициент

значение

суммарной расчетной нагрузки умноженный

на коэффициент

![]() (таблица 2 случай б [6]);

(таблица 2 случай б [6]);

![]() (3.2.11)

(3.2.11)

Рис. 4. Результирующие эпюры моментов