Состояния вещества

4.1 Теплообмен при кипении

Переход вещества из жидкого состояния в газообразное называют парообразованием (а переход из твёрдого состояния в газообразное –– сублимацией). Кипение –– это парообразование, характеризующееся возникновением новых поверхностей раздела жидкой и паровой фаз, то есть пузырей пара, внутри жидкости, нагретой выше температуры насыщения.2 Величина перегрева жидкости, необходимого для кипения, зависит от теплофизических свойств жидкости, её чистоты, давления и от свойств окружающих поверхностей. Для воды при атмосферном давлении перегрев составляет 0,2–0,4С. Максимальный перегрев жидкости наблюдается у поверхности нагрева. Вторым необходимым условием кипения является наличие центров парообразования, которыми служат находящиеся в жидкости пузырьки газа и взвешенные твердые частицы, а также микрошероховатости на стенках сосуда.

Различают два основных режима кипения –– пузырьковый и плёночный. При пузырьковом кипении пар образуется в виде периодически зарождающихся и растущих пузырей, а при плёночном кипении на поверхности нагрева образуется сплошная плёнка пара, периодически прорывающегося в объём жидкости. В зависимости от места возникновения паровых пузырей различают поверхностное и объёмное пузырьковое кипение. В технике обычно встречается кипение на твердых поверхностях нагрева, например, на поверхностях труб котлов.

Кипение, происходящее при свободном движении в объёме жидкости, размеры которого по всем направлениям велики по сравнению с отрывным диаметром пузыря пара, называется кипением в большом объёме. В теплообменных аппаратах кипение часто происходит внутри либо снаружи труб и каналов, как при свободном, так и при вынужденном движении. При кипении насыщенной жидкости основная масса жидкости нагрета до температуры насыщения, а при кипении с недогревом температура жидкости вне слоя, прилегающего к поверхности нагрева, ниже температуры насыщения.

Теплообмен при кипении отличается от конвективного теплообмена дополнительным переносом массы вещества и теплоты пузырями пара из пограничного слоя в объём кипящей жидкости.

Если температура жидкости не превышает температуру насыщения ts при данном давлении рs, пузыри пара внутри жидкости не образуются, и теплоотдача протекает по законам естественной конвекции. Это обусловлено тем, что давление насыщенного пара внутри пузырей pп должно уравновешивать не только давление жидкости ps , но и силы поверхностного натяжения , сжимающие пузырь подобно упругой оболочке. А если pп >ps , то и tп >ts , так как более высокому давлению пара в насыщенном состоянии соответствует более высокая температура. Естественно, что и температура жидкости, внутри которой образуются паровые пузыри, должна по меньшей мере быть равной tп. Таким образом, перегрев жидкости Δtж = tж – ts необходимый для её кипения и являющийся условием теплового равновесия паровой и жидкой фаз, однозначно определяется разностью давлений p=pп–ps, создаваемой силами поверхностного натяжения.

Радиус парового пузыря r можно определить из уравнения Лапласа, которое определяет условие механического равновесия двух фаз:

|

(4.1) |

где σ – поверхностное натяжение.

Отсюда следует, что p увеличивается с уменьшением радиуса пузыря и, следовательно, если бы пузыри начинали расти с нулевого радиуса, то кипение не началось бы. В действительности зародышами паровых пузырей являются центры парообразования, в частности, пузырьки газа. Газ в пузырьках сжимается под действием поверхностного натяжения, но не исчезает, так как может конденсироваться. В то же время пузырек жидкости, если давление внутри него меньше или равно внешнему, будет «захлопнут» силами поверхностного натяжения, либо вообще не сможет образоваться при данной температуре жидкости tж. Чтобы пузырек образовался и рос, необходимо перегреть жидкость на величину Δtж.

Пар из перегретой жидкости образуется на внутренней поверхности газовых пузырьков, радиус которых больше критического радиуса rкр, то есть минимального радиуса пузыря в момент его зарождения. Значение rкр соответствует размеру центров парообразования. Вблизи поверхности нагрева, где жидкость перегрета сильнее всего, величина rкр минимальна. Пузыри с радиусами r>rкр, растут (раздуваются), так как с ростом r уменьшается величина p, то есть уменьшается необходимая степень перегрева tж. Пузыри с радиусами r<rкр раздавливаются силами поверхностного натяжения.

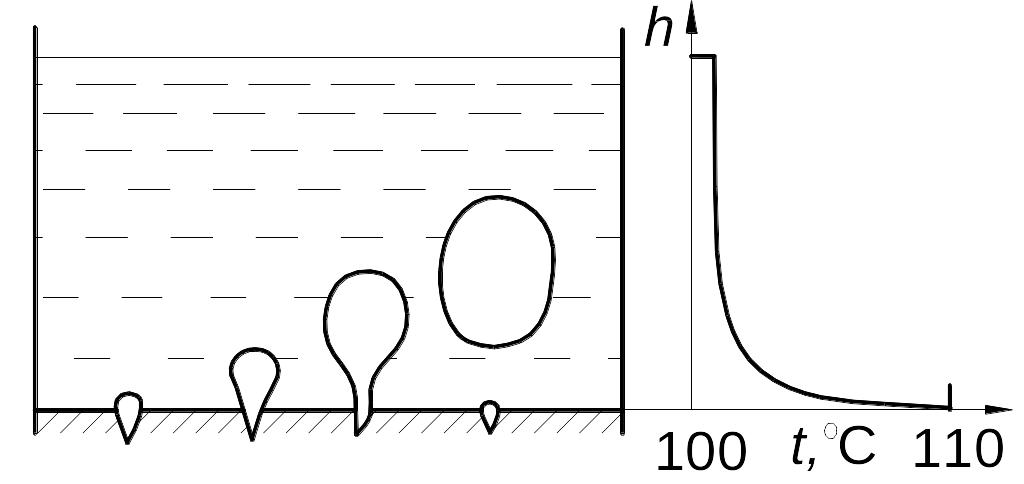

Увеличивающиеся паровые пузыри отрываются от поверхности и всплывают, но небольшие их части остаются на поверхности и служат зародышами следующих пузырей (рис.4.1). Размер пузыря при отрыве определяется взаимодействием сил тяжести, поверхностного натяжения, лобового сопротивления и инерции. Характер развития и отрыва пузырей в большой мере зависит от того, смачивает ли жидкость поверхность. При кипении обычных жидкостей на металлических поверхностях средние значения отрывного диаметра пузырей d0 при атмосферном давлении составляют 1–2 мм.

Рис.4.1. Процесс

кипения жидкости.

При увеличении коэффициента теплопроводности жидкости интенсивность теплообмена увеличивается благодаря уменьшению термического сопротивления микрослоя перегретой жидкости, образующегося под паровыми пузырями. В тоже время при увеличении вязкости жидкости интенсивность теплоотдачи снижается, так как увеличивается толщина микрослоя жидкости и ухудшается перемешивание жидкости при движении пузырьков пара. Увеличение поверхностного натяжения жидкости ухудшает теплообмен, так как уменьшается количество образующихся пузырей пара.

Влияние теплофизических

свойств поверхности нагрева проявляется

в комплексной величине

![]() ,

называемой коэффициентом аккумуляции

теплоты. С увеличением этого коэффициента

и толщины стенки увеличивается

аккумулирующая способность стенки, что

улучшают теплоотдачу.

,

называемой коэффициентом аккумуляции

теплоты. С увеличением этого коэффициента

и толщины стенки увеличивается

аккумулирующая способность стенки, что

улучшают теплоотдачу.

Теплота, подводимая к кипящей жидкости от поверхности нагрева, расходуется на образование пара. Уравнение теплового баланса при кипении жидкости, нагретой до температуры насыщения, имеет вид

|

(4.2) |

где Q – тепловой поток, Вт,

r – теплота парообразования, Дж/кг,

M" – количество пара, образующегося в единицу времени, кг/с.

Уравнение (4.2) можно преобразовать к виду

|

(4.3) |

где V – объём пара, образующегося в единицу времени.

Величина

V/F=q/(r)=![]() является

скоростью отвода пара от поверхности.

является

скоростью отвода пара от поверхности.

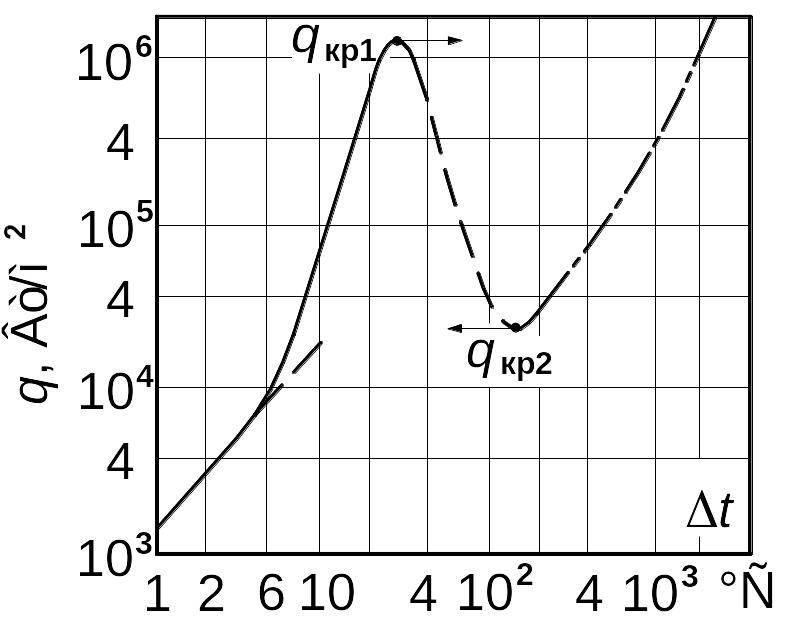

На рис.4.2 представлена зависимость плотности теплового потока от разности значений температуры поверхности нагрева и кипящей жидкости (температурного напора t) – так называемая кривая кипения. При увеличении температурного напора плотность теплового потока увеличивается, при некотором значении t достигает максимума, а затем уменьшается. До момента достижения максимального теплового потока режим кипения является пузырьковым. Максимально возможную плотность теплового потока при пузырьковом кипении (при данных условиях) называют первой критической плотностью теплового потока и обозначают qкр1. Для воды при атмосферном давлении и кипении в большом объёме значение qкр11,2·106 Вт/м2, а соответствующее значение температурного напора tкр1 =25÷35С.

Рис.4.2. Зависимость

q

от t

при кипении воды.

При значениях температурного напора, превышающих tкр1, наступает переходный режим кипения, отличающийся тем, что на поверхности нагрева и вблизи неё пузырьки сливаются, образуя паровые полости. В связи с этим доступ жидкости к поверхности нагрева затрудняется, и уменьшаются плотность теплового потока и коэффициент теплоотдачи.

Дальнейшее увеличение температурного напора приводит к тому, что жидкость отделяется от поверхности нагрева сплошной плёнкой пара, то есть наступает плёночное кипение. Плёнка непрерывно разрушается, но тут же восстанавливается за счет новых порций образующегося пара. При этом перенос теплоты от поверхности нагрева к жидкости осуществляется путем конвективного теплообмена и излучения через паровую плёнку. По мере увеличения t всё бóльшая часть теплоты передаётся излучением.

Интенсивность теплообмена при плёночном кипении в десятки раз меньше, чем при пузырьковом. Поэтому на кривой зависимости плотности теплового потока от температурного напора в момент наступлёния плёночного кипения имеется минимум. Минимально возможная плотность теплового потока при плёночном кипении (при данных условиях) называется второй критической плотностью теплового потока. При атмосферном давлении для воды плёночное кипение начинается при значении t 150С, то есть при температуре поверхности нагрева около 250 С.

Все описанные режимы кипения можно наблюдать в обратном порядке (при уменьшении t) в нестационарных условиях при погружении нагретых металлических изделий в воду для закалки. Вначале наблюдается плёночное кипение воды на поверхности металла, затем – переходный режим, а на конечной стадии охлаждения наступает пузырьковое кипение.

Стационарное кипение в переходном режиме может наблюдаться только в том случае, когда температура поверхности нагрева поддерживается постоянной, в частности, при её обогреве насыщенным паром. На практике часто к поверхности подводится фиксированный тепловой поток, то есть q=const, например, при тепловыделении в результате ядерной реакции и при электрическом обогреве. При таком условии подвода теплоты переходный режим не может существовать стационарно. После достижения qкр1 любое даже незначительное увеличение q вызовет рост температуры поверхности, возникновение переходного режима кипения и снижение отвода теплоты. Рост разности между подводимым и отводимым количествами теплоты способствует быстрому разогреву поверхности на сотни градусов. Если материал поверхности жаростойкий, произойдет переход к плёночному кипению при весьма высокой температуре поверхности. Такой переход называют первым кризисом кипения; на рис 4.2 он условно показан стрелкой как «скачок» с линии пузырькового на линию плёночного кипения. Поверхность из обычного материала при резком росте температуры может расплавиться.

Если установился плёночный режим кипения, то при уменьшении плотности теплового потока вплоть до значения qкр2 будет уменьшаться температурный напор, но сохраняться плёночный режим. После достижения значения qкр2 жидкость начинает в отдельных точках смачивать поверхность нагрева и интенсивно охлаждать её, поэтому происходит скачкообразный переход от плёночного кипения к пузырьковому. Этот переход (второй кризис кипения) также условно показан стрелкой на рис. 4.2.

Отвод теплоты в режиме пузырькового кипения является одним из оптимальных методов охлаждения поверхности нагрева и широко применяется в технике. При кипении жидкости внутри ограниченного объёма (например, в трубке котла), особенности процесса кипения сохраняются, но на процесс дополнительно влияют скорость вынужденного движения жидкости либо пароводяной смеси и распределение жидкой и паровой фаз внутри канала. Кипение может происходить при течении в трубе жидкости, недогретой до температуры насыщения, если температура стенки трубы превышает температуру насыщения жидкости. Такой процесс охватывает слой жидкости около стенки, а в холодном ядре потока пузыри пара конденсируются.

Теплоотдача при кипении жидкости очень сложна, поэтому строгой теории теплообмена при кипении пока не существует. Имеются приближенные решения, отличающиеся принятыми в них физическими моделями и расчетными зависимостями. Если допустить, что тепловой поток при кипении воспринимается только жидкой фазой и ускорение силы тяжести не влияет на теплоотдачу, уравнение подобия для процесса кипения приобретает вид:

|

(4.4) |

где

![]() ,

,

![]() .

.

Здесь

![]() – характерный размер для паровой фазы,

– характерный размер для паровой фазы,

![]() =q/rρ

– скорость отвода пара от поверхности

нагрева.

=q/rρ

– скорость отвода пара от поверхности

нагрева.

Для расчета значения l* необходимо знать критический радиус пузырька Rк. С учетом известного уравнения Клайперона-Клаузиуса для теплоты парообразования r и зависимости давления пара от кривизны поверхности раздела фаз, на основании уравнения Лапласа можно получить следующее выражение для расчета значений Rк зарождающихся пузырьков

|

(4.5) |

Определив

характерный размер

![]() ,

можно рассчитать числа подобия

,

можно рассчитать числа подобия

![]() и

и

![]() ,

при

этом в качестве определяющей принимают

температуру насыщения при данном

давлении.

,

при

этом в качестве определяющей принимают

температуру насыщения при данном

давлении.

Уравнение подобия (4.4) использовано Д.А. Лабунцовым для обобщения экспериментальных данных о кипении различных жидкостей. В итоге получены следующие зависимости для неметаллических жидкостей

при

|

(4.6) |

при

|

(4.7) |

Уравнения

(4.6) и (4.7)

справедливы при значениях Prж

от 0,86 до 7,6. Для жидких металлов

![]() >0,1,

а показатель степени при числе Prж

равен 0,65.

>0,1,

а показатель степени при числе Prж

равен 0,65.

Расчет по приведенным выше формулам достаточно сложен, поэтому для практических расчетов часто используют многочисленные эмпирические размерные зависимости. Например, при развитом пузырьковом кипении связь между и q может быть представлена в виде

|

(4.8) |

где величина коэффициента с зависит от рода жидкости и давления.

Анализ экспериментальных данных позволил придать формуле (4.8) вид

|

(4.9) |

где коэффициент b – функция плотности насыщенных жидкости и пара

|

(4.10) |

Все теплофизические свойства в формулах (4.9) и (4.10) следует выбирать при температуре насыщения.

Для конкретной жидкости коэффициент теплоотдачи при развитом пузырьковом кипении зависит от режимных параметров – q и p. Для воды при давлениях до 4 МПа получены следующие эмпирические зависимости

|

(4.11) |

|

(4.12) |

В более широком интервале давлений (от 1 до 20 МПа) применима формула

|

(4.13) |

В формулах (4.12) – (4.14) размерности q и p – Вт/м2 и бар соответственно.

Экспериментальные данные о кипении жидкости на наружной поверхности горизонтальных пучков труб, обогреваемых изнутри, при свободной конвекции в большом объёме обобщаются с помощью тех же чисел подобия, которые фигурируют в уравнениях (4.6) и (4.7). При обобщении добавляются сомножители, учитывающие число рядов труб по высоте и относительный шаг между трубами. При значениях Re*(n+1)≥10 для стальных и медных труб получено следующее уравнение

|

(4.14) |

где n – число труб в направлении действия свободной конвекции,

s – расстояние между осями труб (шаг труб).

При кипении жидкости внутри труб и каналов теплоотдача связана с непрерывным изменением соотношения паровой и жидкой фаз. В вертикальных трубах при движении жидкости снизу вверх различают участки подогрева жидкости, кипения и подсыхания влажного пара. На участке кипения вначале происходит поверхностное кипение, а далее – объёмное, при котором количество пара возрастает и структура потока изменяется от эмульсионной (с мелкими пузырьками пара) к пробковой (с крупными пузырями) и стержневой (когда в ядре потока движется влажный пар). В горизонтальных трубах структура потока изменяется как по длине, так и по сечению трубы. С увеличением содержания пара и скорости характер течения двухфазного потока сначала приближается к пробковому, а затем к стержневому. Максимальное значение коэффициента теплоотдачи соответствует стержневой структуре, при которой у стенки трубы толщина плёнки жидкости мала.

При

пузырьковом кипении в условиях

вынужденного движения перегретой

жидкости в трубах значение

![]() рассчитывают

по формуле

рассчитывают

по формуле

|

(4.15) |

где w – коэффициент теплоотдачи при турбулентном течении однофазной жидкости в трубе (при отсутствии кипения),

q – коэффициент теплоотдачи при развитом пузырьковом кипении неподвижной жидкости в большом объёме.

Исследованиям кризиса кипения жидкости в трубах посвящено много работ, но из-за взаимного влияния различных факторов универсальные зависимости для qкр1 не получены. В условиях вынужденного движения величина qкр1 зависит от скорости и характера турбулентного перемешивания потока.

При плёночном кипении жидкость отделена от поверхности нагрева плёнкой пара, и температура поверхности tс значительно превышает температуру насыщения ts. Поэтому теплота переносится не только конвекцией, но и излучением. При кипении на поверхности горизонтальных труб в условиях свободного движения пар движется вдоль периметра трубы к верхней образующей. По мере накопления пар отрывается от поверхности в виде пузырей. Движение пара в плёнке носит ламинарный характер. Значение среднего коэффициента теплоотдачи при плёночном кипении на горизонтальных трубах в большом объёме рассчитывают по формуле:

|

(4.16) |

где

![]() – эффективная теплота фазового перехода,

учитывающая перегрев пара в плёнке.

– эффективная теплота фазового перехода,

учитывающая перегрев пара в плёнке.

При

плёночном кипении на поверхности

вертикальных труб и пластин течение

пара в плёнке обычно имеет турбулентный

характер, а её толщина растет в направлении

движения пара. Опыт свидетельствует о

том, что теплоотдача практически не

зависит от высоты поверхности нагрева.

Среднее значение

![]() в этом случае рассчитывают по формуле:

в этом случае рассчитывают по формуле:

|

(4.17) |

Теплофизические свойства в формулах (4.16) и (4.17) выбирают по средней температуре пара tср= 0,5(tс + ts).

.

. ,

,