I. Сухие многосемянные, вскрывающиеся

1.Листовка и многолистовка |

Образован одним плодолистиком, вскрывается по шву |

Лютик, магнолия |

2. Коробочка |

Замкнутый плод с несколькими гнёздами и мелкими семенами |

Мак, анютины глазки |

3. Боб |

Имеет две створки; к одному из швов прикрепляются семена |

Горох, фасоль |

4.Стручок |

Между створками имеется перегородка, к которой прикрепляются семена |

Капуста, редька |

5. Стручочек |

Подобен стручку, но длина его почти равна ширине |

Пастушья сумка |

II. Сухие односемянные

6. Зерновка |

Оболочка плода и семени плотно срастается |

Рожь |

7. Семянка |

Кожистая оболочка плода не срастается с плёнчатой оболочкой семени |

Подсолнечник, череда |

8. Орех |

Оболочка плода деревянистая |

Лещина |

9. Орешек |

То же, что и у ореха, но размеры меньше |

Липа, гречиха |

III. Сочные многосемянные

10. Ягода |

Околоплодник сочный с множеством семян внутри |

Смородина, помидор, картофель, виноград |

|

|

11. Тыквина |

В образовании плода принимает участие завязь |

Тыква |

|

|

12. Яблоко |

При образовании плода вместе с завязью разрастается цветоложе и нижние участки чашелистиков |

Яблоня, груша, айва, рябина |

|

|

13. Померанец |

Многогнёздный плод, образованный из верхней завязи, сросшейся из нескольких плодолистиков |

Апельсин, лимон, мандарин |

|

|

IV. Сочные односемянные

14. Костянка |

Внутренняя оболочка плода деревянистая. Снаружи она окружена более-менее сочной мякотью |

Слива, вишня, персик, абрикос |

15. Многокостянка |

Много мелких косточек, образующихся из многочисленных пестиков |

Малина, ежевика |

Значение цветков, плодов и семян в природе и в жизни человека.

Цветы, плоды и семена имеют большое значение в природе и жизни человека. Плоды и семена – главный источник питания большей части человечества. Это хлебные злаки, овощи (помидоры, огурцы), фрукты (яблоки, груши, бананы), ягоды (смородина, брусника, малина, клубника) и т. д. У некоторых растений семена и плоды используются для получения напитков (кофе, какао), в лечебных целях (шиповник, облепиха), масла (лен, подсолнечник). Волоски на семенах хлопчатника используются для получения ваты и хлопчатобумажных тканей. Плоды многих растений идут на корм домашним животным (овес, ячмень, кормовые тыквы и арбузы), из цветков и плодов получают лекарственные препараты.

Семена и плоды составляют главную пищу многочисленных насекомых, птиц, млекопитающих, являясь важным звеном в цепи питания организмов наземных биоценозов. Насекомые-опылители используют нектар и пыльцу в качестве пищи и как корм для своих личинок.

СЕМЯ. Строение семян (на примере двудольных и однодольных растений).

Семя цветкового растения – это орган, развивающийся из семяпочки в результате двойного оплодотворения (иногда без него) и выполняющий функции размножения и расселения вида.

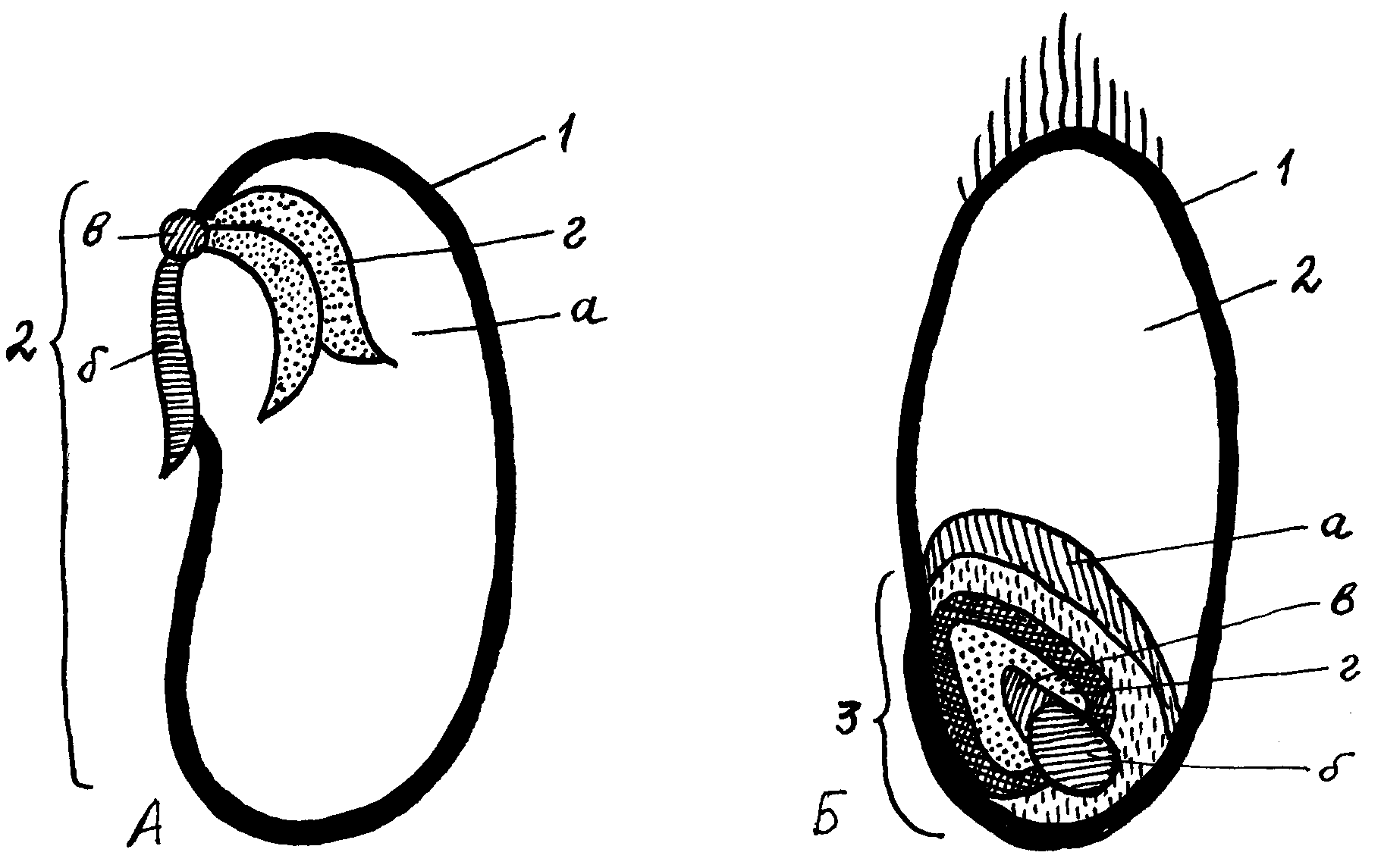

Строение, состав и физиология семян связаны с их функциями. Типичное семя имеет зачатки органов будущего растения, запасные вещества и покровы. Семена однодольных и двудольных растений отличаются особенностями строения и развития (рисунок 18).

А – семя фасоли |

В – зерновка пшеницы |

1 – кожура семени; 2 – зародыш, состоящий из двух семядолей (а), корешка (б), стебелька (в) и почечки(г). |

1 – оболочка плода и семени; 2 – эндосперм; 3 – зародыш, состоящий из семядоли (а), корешка (б), стебелька (в) и почечки (г). |

Рис. 18. Строение семян.

Строение семян однодольных растений можно рассмотреть на примере строения зерновки пшеницы. Снаружи она покрыта сросшимися оболочками плода и семени, поэтому зерновка представляет собой и плод, и семя одновременно. Под оболочкой находится эндосперм – питательная ткань с триплоидным набором хромосом. Эндосперм образовался из оплодотворенной центральной клетки зародышевого мешка. К эндосперму примыкает маленький зародыш, состоящий из одной семядоли (семядоля иначе называется щитком) и зачатков нового растения – зародышевых корешка, стебелька и почечки с листочками. Зародыш развивается из оплодотворенной яйцеклетки и имеет диплоидный набор хромосом.

Таким образом, семя у однодольных растений состоит из 3-х частей: зародыша, эндосперма, оболочки.

Строение семени двудольных растений рассмотрим на примере фасоли. У фасоли семя развивается в многосеменном плоде, который называется бобом. Семя состоит из двух частей – кожуры и зародыша. Плотная кожура с вогнутой стороны имеет рубчик – место прикрепления к плоду и пору, через которую в семя поступают вода и воздух. Зародыш состоит из двух семядолей, зародышевых корешка, стебелька и почки с листочками. Эндосперм в семени фасоли отсутствует, он расходуется на образование семядолей, в которых накапливается питательная ткань для молодого проростка. У одних двудольных растений (фасоль, огурцы) семядоли при прорастании выносятся на поверхность и функционируют как первые листья, у других (горох) – остаются в почве. Некоторые двудольные растения (ясень, тмин, томат) имеют эндосперм.

Главное отличие в строении семян однодольных и двудольных растений – разное число семядолей в зародыше.

Масса семян варьирует от тысячной доли мг (орхидеи) до 1 кг (кокосовая пальма). В состав семян входят неорганические (вода и минеральные соли) и органические соединения (таблица 8). Воды в тканях семени очень мало, поэтому они могут долгое время находиться в состоянии покоя, не теряя жизнеспособности.

Среди органических веществ семени, кроме строительных белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот, содержатся биологически активные вещества – ферменты, витамины, гормоны, ядовитые вещества (дурман, белена). В зависимости от преобладания органических веществ различают семена крахмалистые (пшеница, рожь – около 66% крахмала), белковые (соя – до 45% белков), маслянистые (подсолнечник, конопля, лен). Большинство цветковых растений в семенах откладывают жир.

Таблица 8

Опыты по изучению состава семени.

Вещества |

Методы обнаружения вещества в семени |

1. Вода (примерно 7-12 %) |

При подогревании семян в пробирке вода оседает на стенках пробирки в виде капель. |

2. Минеральные соли (примерно 1,5 – 5 %) |

Остаются после сжигания семян в виде золы. |

3. Органические вещества (остальное) — крахмал

— белок (клейковина)

— жир |

При нагревании семян обугливаются, а затем сгорают. Извлекается в процессе промывания теста в марлевом мешочке. При действии на помутневшую воду йодом крахмал окрашивается в синий цвет. Остаётся в марлевом мешочке в виде плотной массы. При действии на него раствором едкого натра, а затем – сульфата меди появляется сине-фиолетовое окрашивание. Семя оставляет жирное пятно на бумаге при его раздавливании. |

Условия прорастания семян

Знание условий прорастания семян имеет большое значение в растениеводстве. На прорастание семян влияют внутренние и внешние факторы.

К внутренним факторам относятся: а) прочность оболочек, не пропускающих к семени воду, б) наличие тормозителей прорастания, в) состояние покоя.

Для преодоления покоя семян используют стратификацию, то есть замоченные семена смешивают с песком или торфом и выдерживают при определенной температуре разное количество времени для разных семян. Например, для дикой яблони срок стратификации равен 100 суткам, боярышника – 300 суткам, шиповника – 270 суткам. У семян с твердой кожурой проводят скарификацию, то есть нарушают целостность оболочки надрезанием её или протиранием между шкурками.

К внешним факторам, влияющим на прорастание семян, относятся: наличие кислорода, воды и определенной температуры. Необходимость наличия воды можно доказать экспериментально. В три стакана помещают зерновки пшеницы. Один стакан до краев заполняют водой, в другом семена только замачивают, в третьем – оставляют сухими. Закрытые стаканы ставят в теплое место. Через 3-4 дня в стакане с небольшим количеством воды семена прорастают. В стакане, наполненном водой, семена набухают, но не прорастают, так как им не хватает кислорода. Сухие семена не прорастают. Следовательно, О2 и Н2О являются лимитирующими факторами прорастания семян. Вода необходима для активации ферментов, растворения и передвижения питательных веществ. Семена разных культур нуждаются при прорастании в разном количестве воды. Например, пшеница для прорастания требует 50% воды от массы семян, горох и бобы – 100%, лен – 160%.

Прорастание семян происходит при определенном минимуме температур, который зависит от теплолюбивости растений. Семена холодостойких культур (рожь, овес, горох) прорастают при температуре 1-5 оС, оптимальная для них температура – 20-25 оС. У теплолюбивых культур минимум прорастания – +10-14 оС, оптимум – + 30-34 оС.

Кислород также является лимитирующим фактором, так как семена при прорастании интенсивно дышат.

Свет не является лимитирующим фактором прорастания, но у некоторых растений он замедляет или ускоряет всходы посевов. Так, свет у череды, салата стимулирует прорастание, а у растений сухих местообитаний – тормозит.

Таким образом, условия прорастания семян связаны с экологическими условиями жизни растений.

Дыхание семян.

Семена, как и все органы цветового растения, обладают аэробным дыханием:

С6Н12О6 + 6 О2 ––––> 6 СО2 + 6 Н2О + 2875 кДж/моль.

Органические вещества окисляются кислородом воздуха до окиси углерода и воды. В прорастающем семени дыханию предшествует подготовительный этап энергетического обмена (при этом крахмал под влиянием ферментов превращается в глюкозу) и бескислородный процесс (глюкоза расщепляется до промежуточных продуктов – молочной кислоты, у растений – пировиноградной кислоты). Собственно дыхание состоит в кислородном окислении промежуточных продуктов (пировиноградной кислоты) до конечных продуктов (СО2, Н2О).

Дыхание – многоступенчатый процесс, при котором образуются промежуточные соединения, играющие большую роль в синтезе веществ клетки.

Рассмотрение общей схемы дыхания показывает, что этот процесс сопровождается потерей органического вещества (уменьшение его массы), поглощением кислорода и выделением оксида углерода. Так как часть энергии окисления превращается в тепловую форму, то при активном дыхании семян происходит их нагревание. Это можно наблюдать при прорастающих семенах, в которых дыхание происходит во много раз интенсивнее, чем в сухих семенах. Например, взвешивают сухие семена пшеницы, замачивают их и через сутки – двое помещают в две колбы. В одну из колб помещают термометр, колбы заворачивают в несколько слоев газет или ваты (для сохранения тепла) и, предварительно закрыв отверстие ватным тампоном, ставят в темное, теплое место. Через 2-3 суток обнаруживается, что температура воздуха в колбе с зерном на 1-2 градуса выше комнатной температуры. Лучинка, введенная в другую колбу, гаснет, так как в ней нет кислорода, а общая масса семян вместе с проростками в обеих колбах уменьшилась (взвешивание надо проводить после высушивания проростков до воздушно-сухого состояния). Более сложными методами можно доказать, что СО2 в колбах стало больше, чем в атмосферном воздухе.

Знание физиологии дыхания растений позволяет разрабатывать нормальные условия хранения семян, при которых не будет самовозгорания семян, потери их массы, а также пищевых и посевных качеств.

Питание и рост проростка.

Проросток формируется из зародыша в результате сложных процессов. При набухании семян запасные вещества под влиянием ферментов переходят в растворимое состояние и передвигаются из эндосперма (у однодольных и некоторых двудольных) или семядолей (у двудольных) к зародышу. Вещества, образующиеся под влиянием ферментов, поглощаются растущими клетками и превращаются в их составные части.

Крупные семена имеют больше запасных питательных веществ, из них развиваются крупные проростки. Это можно доказать с помощью следующего опыта. Если поместить во влажную камеру семена фасоли с целыми семядолями, с одной семядолей и с половинкой семядоли, то полноценные проростки развиваются только из семян с двумя семядолями. Проростки, выросшие из семян с одной семядолей или с половинкой семядоли, резко отстают в росте и могут погибнуть от недостатка питательных веществ.

Прорастание семян сопровождается морфологическими изменениями. У всех растений первым в рост трогается зародышевый корешок. В дальнейшем у разных растений развитие идет по-разному. У гороха, например, стебелек зародыша пробивается на поверхность изгибом, который затем выпрямляется, а на его верхушке развиваются листья. У фасоли вслед за корнем вытягивается и изгибается часть стебелька, расположенная над семядолями, а затем из почвы выходят семядоли и почечка. Семядоли, таким образом, становятся первыми (семядольными) листьями проростка. Они функционируют недолго и постепенно отмирают. У огурцов и тыквы семядольные листья растут долго, оставаясь зелеными. У пшеницы, риса и других злаковых культур первый лист почки прикрывает верхушку побега. Острый конец этого листа пробивает поверхность почвы. Позднее лист разрывается, и через отверстие пробиваются настоящие зеленые листья. Проросток однодольных растений, как правило, имеет несколько зародышевых корней, а у проростка двудольных растений вначале развивается главный корень, а затем на нем появляются боковые.

Агротехника посева семян и выращивание растений.

Время посева и глубина заделки семян в почву определяются на основе знания особенностей прорастания семян, отношения их к температуре, влажности и к характеру почвы.

Если у фасоли, огурцов, тыквы при прорастании семян семядоли выносятся наружу и функционируют как зеленые листья, то при глубокой заделке семян этих культур в почву задерживается выход из семядолей на поверхность, что тормозит развитие проростка.

Если семена холодостойких культур можно высевать ранней весной, когда в почве много влаги, то для теплолюбивых растений необходимо учитывать температуру воздуха и почвы.

Глубина заделки семян, как правило, превышает толщину семян в 2-2,5 раза. Она может варьировать от 0,5 см (капуста, репа, редиска) до 3-8 см (горох, кукуруза, бобы).

Следует помнить, что песчаная и рыхлая почва высыхает быстрее, а глиняная медленнее. В песчаных почвах семена заделывают глубоко (до 6-8 см) а в глинистых почвах проростки пробиваются с трудом, поэтому глубина заделки семян на таких почвах должна быть меньше – примерно 2-3 см.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите генеративные органы цветкового растения.

2. Укажите части цветка. Чем однополые цветки отличаются от двуполых?

3. Какие растения называются однодомными, двудомными и многодомными? Почему?

4. Опишите строение тычинки. Как образуются пылинки (мужские гаметофиты)?

5. Опишите строение пестика. Как образуется зародышевый мешок (женский гаметофит)?

6. Что такое соцветие? В чём заключается его биологическое значение?

7. Назовите простые и сложные соцветия. Приведите примеры.

8. Что такое опыление растений? Как оно происходит? Какие типы опыления Вам известны?

9. Каковы приспособления у растений к опылению ветром, насекомыми?

10. В чём преимущество перекрёстного опыления по сравнению с самоопылением?

11. Чем представлен у цветковых растений спорофит, женский гаметофит и мужской гаметофит?

12. Как происходит развитие женского и мужского гаметофита, развитие и созревание спермиев и яйцеклеток?

13. Как происходит оплодотворение у покрытосеменных?

14. Что обозначает двойное оплодотворение? Кем оно открыто и когда?

15. Из чего развиваются плоды и семена?

16. Перечислите основные типы плодов. Приведите примеры растений с соответствующими плодами.

17. Как происходит распространение семян?

18. Опишите строение семени одно- и двудольных растений (в сравнении).

19. Каков состав семян?

20. Каковы условия прорастания семян?

21. Каковы условия хранения семян?

22. Почему семена при хранении нагреваются?

23. На примере взаимодействия различных частей растения показать его функционирование как целостного организма.

РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, тканей, органов. Основные процессы жизнедеятельности организма. Экологические факторы неживой и живой природы и связанные с деятельностью человека.

Вегетативные и генеративные органы цветковых растений развиваются и функционируют как единое целое. Целостность растительного организма проявляется в строгой взаимосвязи клеток, тканей и органов.

Цветковое растение состоит из огромного числа разных по строению и функциям клеток, образующих ткани и органы. Клетки связаны между собой плазмодесмами (цитоплазматическими тяжами), а также проводящими тканями. В некоторых тканях растений образуются фитогормоны, которые по плазмодесмам и по сосудам перемещаются во все органы растения. Итак, верхушечная меристема побега выделяет вещества, препятствующие прорастанию боковых почек этого побега. При удалении конуса нарастания (верхушки побега) наблюдается рост боковых почек, вещества которых тормозят прорастание нижележащих почек и т. д.

Образование плодов сопровождается выделением веществ, вызывающих старение, а иногда и смерть всего растения. При удалении соцветия созревание плодов не наблюдается, и цветение растения продолжается очень долго. Каждый орган растения играет определенную роль в организме и зависит от других. Например, лист обеспечивает все органы и ткани растения углеводами. В то же время синтез углеводов невозможен без железа и многих минеральных элементов: магний входит в состав хлорофилла, а железо необходимо для его образования. Углеводы, синтезирующиеся в хлоропластах, вступают во взаимосвязь с минеральными веществами, поступающими через корень и уже в корне преобразуются в аминокислоты и другие соединения, продвигающиеся во все органы растения. Удаление корня на стебле традесканции, растущей в питательной среде, задерживает рост побега. Все это доказывает взаимосвязь органов растения между собой.

При дыхании происходит окисление продуктов фотосинтеза, то есть углеводов. Образующаяся при этом углекислота диссоциирует на ионы и обменивается с ионами почвы. Следовательно, процессы фотосинтеза, дыхания и минерального обмена тесно взаимосвязаны между собой, а растительный организм функционирует как единое целое.

Жизненные процессы растительного организма – фотосинтез, почвенное питание, дыхание, рост, развитие, размножение находятся в зависимости и от условий обитания. На все процессы жизнедеятельности растения в первую очередь влияет свет, который необходим для образования углеводов в пластидах. Недостаток света вызывает нарушение фотосинтеза, а следовательно, роста и развития растения. Температура также изменяет процессы обмена веществ, рост и развитие. Оптимум температуры у большинства растений находится в пределах от +28 до – 25оС.

У растений выработались приспособления к сезонным изменениям температуры, к длительности светового дня. Благодаря этому жизненный цикл растения связан с сезонными изменениями. Большинство растений имеют сезонные «графики» листопада, цветения, плодоношения, одревеснения и т. д.

Недостаток воды в почве приводит к уменьшению её в растении. Вследствие этого цитоплазма обезвоживается, и рост растения подавляется, так как угнетается прежде всего деление клеток. Почвенное питание растений зависит не только от наличия в почве воды, минеральных веществ и кислорода, но и от соотношения этих компонентов в почве.

На жизнедеятельность растений влияют и антропогенные факторы. Ядовитые промышленные газы, кислотные дожди, перенасыщение почв удобрениями, а также их несбалансированность – все это влияет на процессы, протекающие в организме растения. В результате деятельности человека изменяется климат и видовой состав растений. Некоторые растения полностью исчезли или стали встречаться редко. 600 видов дикорастущих растений нашей страны внесено в Красную книгу, например, северная орхидея – венерин башмачок, русский рябчик, обыкновенный подснежник и др.

Управление жизнью растений возможно только на основе знаний закономерностей жизни растения как целостного организма.

Растительные сообщества.

Растительные сообщества – группировки растений, приспособленных к определенным условиям существования на однородном участке и взаимно влияющих друг на друга.

Для каждого сообщества характерны определенные факторы окружающей среды: температура, влажность, характер почвы и длительность времени года. Примерами растительных сообществ являются ельники (еловый лес), бор (сосновый лес), дубрава, растения луга и другие.

Рассмотрим растительное сообщество на примере дубравы. В дубраве большое разнообразие деревьев, кустарников и трав. Почвы богаты перегноем, много грибов и бактерий. Возможно наличие 5 ярусов: верхнего (дубы), среднего (рябина), подлеска (орешник), трав и мхов. Ярусность корней зеркальна ярусности растений. Наблюдается преобладание одного вида растений, в данном случае дуба. Параллельно существуют сопутствующие виды – виды, приспосабливающиеся к условиям, создаваемым преобладающими видами. В дубраве это клен, ясень, липа, в подлеске – орешник, бересклет. В травяном покрове так называемое дубравное широкотравье: сныть, ландыш майский, зеленчук желтый, пролеска, чистец лесной, медуница лекарственная, копытень европейский и многие другие. Мхи и лишайники редки. Разные растения взаимодействуют друг с другом. Корни их переплетаются, противостоя бурелому. Тенелюбивые растения прячутся под светолюбивыми. Злаки служат опорой для бобовых, бобовые усваивают азот воздуха, насыщая почву азотными удобрениями. Образуется микориза и т. д.

Дубравы ценны как источник высококачественной древесины, как леса водоохранного, водорегулирующего, почвозащитного и агрокомплексного значения.

Роль растений в природе и жизни человека.

Роль растений очень велика. Кратко это можно сформулировать в следующих пунктах:

а) зеленые растения обеспечивают атмосферный воздух кислородом;

б) зеленые растения из неорганических веществ и воды создают огромные массы органического вещества, которое используется как пища самими растениями, животными и человеком;

в) в органическом веществе зеленых растений аккумулируется солнечная энергия, за счет которой развивается жизнь на Земле.;

г) растения дают огромное количество продуктов, необходимых человеку как сырье для различных отраслей промышленности;

д) растения используются как лекарственные средства и сырье для медицинской промышленности;

е) растения используются в декоративном озеленении, улучшая и сохраняя окружающую среду.

Таким образом, растения являются единственными производителями органического вещества на Земле, то есть продуцентами. Остальные организмы являются или потребителями, то есть консументами, или разрушителями, то есть редуцентами.

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ

Подцарство НАСТОЯЩИЕ ВОДОРОСЛИ. Подцарство БАГРЯНКИ

Строение и жизнедеятельность одноклеточных и многоклеточных водорослей. Размножение водорослей. Нитчатые водоросли. Морские водоросли. Значение водорослей.

Царство растений делится на 3 подцарства: Настоящие водоросли, Багрянки и Высшие растения. Багрянки и настоящие водоросли называют низшими растениями.

Водоросли – группа низших растений, включающая несколько отделов: зеленые, красные, золотистые, диатомовые, желто – зеленые, бурые, пирофитовые, харовые водоросли. Водоросли разных отделов отличаются составом пигментов и запасных продуктов, а также особенностями строения и развития. Общим для всех водорослей является следующее:

— жизнь в воде (за исключением некоторых водорослей, живущих на суше в местах периодического увлажнения);

— отсутствие деления растения на корень и побег (их тело называют – слоевищем);

— отсутствие, как правило, тканевой структуры.

— наличие хроматофоров – пластид разнообразной формы и окраски, несущих пигменты;

— наличие в клетках органоидов, характерных для растений.

Водоросли бывают одноклеточными, колониальными, многоядерными и многоклеточными. Некоторые красные и бурые водоросли имеют вид разветвленных кустиков и пластин.

Одноклеточные зеленые водоросли (хламидомонада, хлорелла,плеврококк)

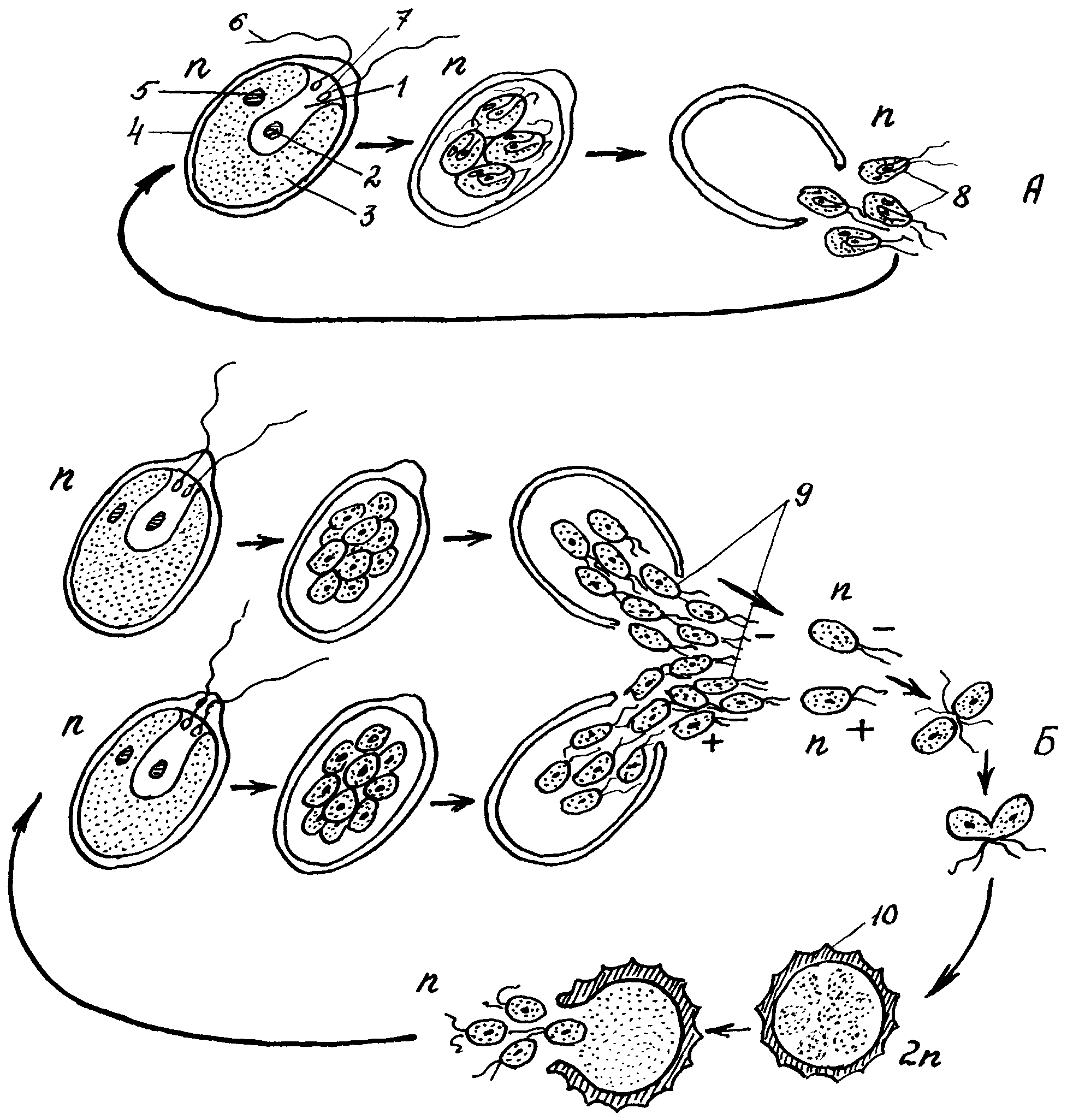

Хламидомонада – в переводе с греческого – “ простейший организм, покрытый одеждой”. Это подвижная водоросль размером 5 – 40 мкм. Клетка ее снаружи покрыта оболочкой, образующей впереди выпячивание, которое несет два жгутика. В цитоплазме находится чашевидный хроматофор, ядро и другие органоиды клетки. На хлоропласте имеется светочувствительный глазок – стигма, а у основания жгутиков две пульсирующие вакуоли (рисунок 19).

Рис. 19. Строение и размножение хламидомонады:

А – бесполое размножение; Б – половое размножение.

1 – цитоплазма; 2 – ядро; 3 – хроматофор; 4 – оболочка; 5 – стигма; 6 – жгутики;

7 – пульсирующая вакуоль; 8 – зооспоры, 9 – гаметы; 10 – зигота.

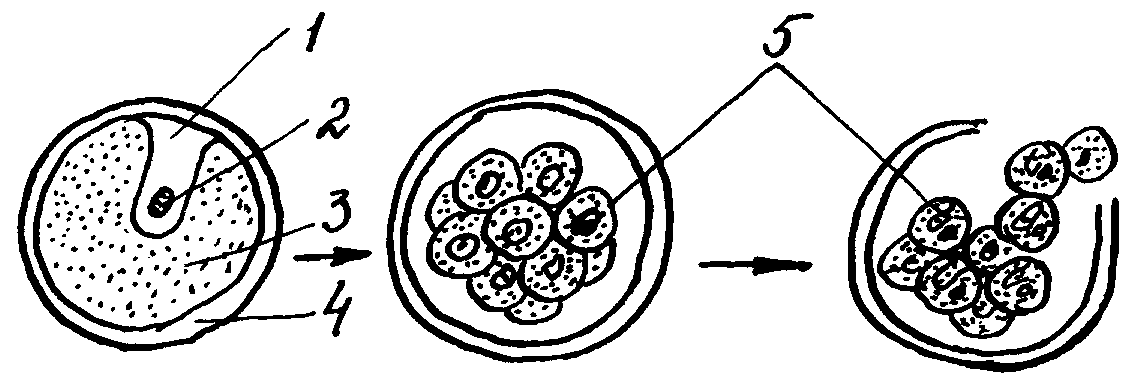

Хлорелла – имеет вид шариков размером 10 – 15 мкм. Обитает в воде, во влажной почве, входит в состав лишайников. Снаружи клетка хлореллы покрыта оболочкой, под которой находится цитоплазма с ядром, а в цитоплазме – зеленый хроматофор (рисунок 20).

Рис. 20. Строение и размножение хлореллы:

1 – цитоплазма; 2 – ядро; 3 – хроматофор; 4 – оболочка; 5 – споры.

Плеврококк – обитает на суше, образуя зеленый налет на коре деревьев, скалах, почве, входит в состав тела лишайников. Клетки плеврококка шаровидные, одиночные или собраны в группы по четыре. Плеврококк способен к полному высыханию, сохраняя жизнеспособность без образования спор. Высокая устойчивость к пересыханию – приспособление к жизни на суше.

На свету вышеперечисленные водоросли в процессе фотосинтеза образуют сахар, а из него крахмал. Из воды они поглощают через оболочку минеральные вещества. В окружающую среду выделяют кислород. Но могут эти водоросли из окружающий среды поглощать и готовые органические вещества.

Одноклеточные водоросли размножаются бесполым и половым путем. Для плеврококка характерно деление на две части, дающие начало двум новым особям, т.е. вегетативное размножение. У хламидомонады и хлореллы наблюдается настоящее бесполое размножение, сопровождающееся, во-первых, делением протопласта клетки на части и, во-вторых, выходом продуктов деления из оболочки материнской клетки (рисунок 19А, 20). Выход продуктов деления из оболочки материнской клетки – наиболее существенное отличие настоящего бесполого размножения от вегетативного. Бесполое размножение наблюдается у хламидомонады и хлореллы при благоприятных условиях: у хлореллы – посредством спор, а у хламидомонады – зооспор (спор со жгутиками). Из материнской клетки освобождается 2 – 4, а иногда и 8 клеток. Эти клетки в свою очередь опять делятся, и так осуществляется бесполое размножение. Хлорелла размножается исключительно спорами.

Половое размножение – характерно для хламидомонады (рисунок 19Б). Оно заключается в слиянии двух клеток (гамет), в результате чего образуется зигота, вырастающая в новую особь, или дающая зооспоры. Интересны у хламидомонады гаметы; они имеют копулятивные хоботки, выступающие через оболочку между основаниями жгутиков. В клетках образуется от 4 до 32 двужгутиковых гамет, которые покидают материнскую оболочку и, сливаясь попарно, образуют диплоидную зиготу. Половое размножение наблюдается при наступлении неблагоприятных условий для жизни растения (похолодание, пересыхание водоема). Образовавшаяся зигота покрывается толстой оболочкой и зимует. Весной зигота делится мейозом, в результате чего образуется четыре или более зооспор с гаплоидным набором хромосом. Это типичная изогомия. Таким образом, хламидомонада делится бесполым и половым путем.

Многоклеточные нитчатые зеленые водоросли (улотрикс, спирогира)

Улотрикс – это многоклеточная нитчатая водоросль, обитает в проточных водоемах и на суше, образует зеленый налет под водосточными трубами, обрастания на камнях и стенках аквариума.

Слоевище улотрикса представлено короткими переплетёнными нитями из одного ряда клеток. В цитоплазме каждой клетки расположены ядро и хроматофор в виде незамкнутого кольца. Питается улотрикс так же, как и хламидомонада. Размножается как бесполым (зооспорами), так и половым путем. Бесполое размножение наблюдается в благоприятное время. Каждая клетка кроме того, с помощью которой нить прикрепляется, может дать 2 или 4 зооспоры. Они выходят в воду, плавают, затем прикрепляются к какому-либо предмету и делятся, давая новые нити водорослей.

При неблагоприятных условиях образуются многочисленные гаметы со жгутиками. Гаметы выходят в воду, попарно сливаются, образуя зиготу(обычно сливаются гаметы, возникшие в клетках разных нитей). Зигота покрывается толстой оболочкой и в таком виде переносит неблагоприятные условия. При благоприятных условиях зигота делится на 4 безжгутиковые клетки – споры. Каждая из них может дать начало новой нитчатой водоросли – улотриксу.

Спирогира – нитчатая водоросль, обитающая в стоячих или медленно текущих водоемах и образующая на поверхности воды большие скопления – тину. Ее нити состоят из одного ряда клеток с одним ядром и спиралевидным хроматофором. Размножается спирогира разрывом нитей и половым путем – конъюгацией. При этом содержимое 2 клеток разной или одной нити сливаются с образованием зиготы. Новая нить развивается из зиготы после деления ее мейозом.

Морские водоросли. Особенно в морях много бурых и красных водорослей. Из бурых водорослей, создающих подводные леса, наиболее известна ламинария. Ее слоевище прикрепляется к камням или подводным скалам с помощью ризоидов (от греческих слов “риза” – корень, “изос” – вид), от ризоидов отходит стволик длиной до 50 см. На стволике развивается рассеченная или цельная листовидная пластинка длиной до 5,5 метров. Ламинария живет на небольшой глубине, куда проникает солнечный свет. Из других бурых водорослей известны саргассум, макроцистис, пелагофикус, дурвиллея и другие. Бурые водоросли получили такое название за желтовато-бурую окраску слоевищ, вызванную наличием у них, помимо хлорофилла, большого количества желтых и бурых пигментов (каротинов и ксактофиллов).

У бурых водорослей встречаются все формы размножения: вегетативное, бесполое и половое.

Красные водоросли или багрянки. Самая обширная среди донных морских водорослей и чрезвычайно своеобразная группа, насчитывающая более 600 родов и около 4 000 видов. Своеобразие их заключается прежде всего в наборе пигментов. Наряду с хлорофиллами, каротинами, ксатонфиллами они содержат специфические пигменты – красный фикоэритрин и синий фикоцианин. Разное сочетание этих пигментов определяет окраску багрянок от ярко-красной до голубовато-зеленой и желтой. Продуктом ассимиляции у них служит так называемый багрянковый крахмал, отличающийся от крахмала цветковых растений и близкий к амилопектину и гликогену.

Большинство багрянок – крупные растения, достигающие в длину от нескольких сантиметров до метра, но есть и микроскопические формы. Обитают они обычно на большой глубине (до 1 000 метров). Слоевище некоторых крупных водорослей расчленено на участки. Размножение красных водорослей – чрезвычайно сложный и многообразный процесс, отличающий их от других групп водорослей. Вегетативное размножение, различные формы бесполого размножения, сложное строение половой системы, особенности развития зиготы, многообразие циклов развития – все эти признаки являются основой, на которой строится классификация багрянок – их разделение на порядки, семейства, роды.

Представители красных водорослей – это порфира, хондрус, родомела, дазия, родимения, метотамнея, анфельция и другие.

Значение водорослей

Значение водорослей огромно:

— Водоросли – основные продуценты органического мира; они составляют первое и основное звено всех пищевых цепей. Они образуют большую биомассу и обогащают воду кислородом. Например: хлорелла за сутки может увеличить биомассу в 7-12 раз и дать в день 70 г полноценного сухого вещества с 1 м2 занятой ею поверхности воды.

— Водоросли осуществляют биологическую очистку водоемов, например, хлорелла и хламидомонада, поглощая и усваивая органические и минеральные загрязнения, попадающие в воду в результате деятельности человека;

— Красные водоросли метотамнии и зеленые сифоновые принимают активное участие в построении рифов наряду с кораллами. В оболочках этих водорослей откладывается большое количество карбоната кальция и магния;

— Диатомовые водоросли участвуют в круговороте кремния – одного из самых распространенных элементов. Они, обладая кремнеземным панцирем, образуют породы диатомиты, широко используемые в народном хозяйстве (легкие кирпичи, добавки к сортам цемента, фильтрующий материал).

— Крупные водоросли морей и океанов (саргассум, ламинария) – убежище для многочисленных водных животных;

— Многие водоросли используются человеком в качестве пищи (бурая водоросль ламинария и красная водоросль порфира), в качестве корма для животных и удобрения на полях;

— Использование морских водорослей в химической промышленности для получения йода, брома, спирта, уксусной кислоты, целлюлозы, калийных солей, а также агар-агара, использующегося для производства губной помады, мармелада и питательных сред для микробиологической промышленности;

— Использование водорослей, например, хлореллы, в космических полетах для поддержания нормального состава воздуха.

Но водоросли могут при бурном их развитии и загрязнять водоемы, приводить к гибели рыб. Отмирающие водоросли загнивают, и рыба задыхается от недостатка кислорода. Часто загнившие водоросли всплывают на поверхность, образуя маслянистую пленку, которая не пропускает воздух. Это завершает гибель рыб. В данном случае человек должен прийти на помощь.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова классификация водорослей?

2. В чем заключается особенность строения и питания водорослей?

3. Какие виды размножения возможны у водорослей?

4. Назовите основных представителей настоящих водорослей и багрянок?

5. Имеют ли настоящие водоросли хлоропласты?

6. Где распространены настоящие водоросли?

7. В чем заключается различие в размножении хламидомонады, хлореллы и плеврококка?

8. Гаплоидная или диплоидная основная жизненная форма хламидомонады?

9. Опишите половой процесс водорослей рода Улотрикс?

10. Каково значение водорослей в природе и жизни человека?

Подцарство ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

Высшие растения – сложные дифференцированные многолетние организмы, приспособленные, главным образом, к жизни в наземной среде.

К высшим растениям относятся следующие отделы:

о. Моховидные, о. Папоротниковидные, о. Хвощевидные, о. Плауновидные, о. Голосеменные и о. Покрытосеменные.

Высшие растения произошли от древних водорослей и унаследовали от них основные, типичные для царства растений, черты строения, химического состава и развития. Но переход растений на сушу стал возможен благодаря целому ряду ароморфозов.

Во-первых, у высших растений наблюдается усложнение в строении и в цикле развития органов размножения. Еще у водорослей сформировался цикл развития со сменой двух поколений: диплоидного спорофита (от греч. фитон – растений, спора – семя), образующего гаплоидные споры, и гаплоидного гаметофита, дающего начало половым клеткам – гаметам. Спорофит – бесполое поколение, гаметофит – половое (схема 2).

Схема 2

Цикл развития со сменой бесполого и полового поколений

Выход на сушу растений был связан с утратой зависимости от водной среды спорофита; покрытые оболочкой споры стали расселяться без участия воды. У высших растений возникли две линии: у одной (мхи) преобладает гаплоидный гаметофит, у другой – диплоидный спорофит (папоротники, семенные растения), представляющий собой само вегетативное растение. Будучи диплоидным, спорофит обладает большей изменчивостью, пластичностью, поэтому эта линия оказалась более прогрессивной по сравнению с гаплоидной у мхов. В процессе эволюции происходит недоразвитие гаметофита и переход его к существованию на спорофите: спора остается в спорангии и развивается в гаметофит.

Так, в цветке покрытосеменных образуются гаплоидные споры, которые дают начало мужскому гаметофиту (пыльца с вегетативными и генеративными ядрами) и женскому (восьмиядерный зародышевый мешок с яйцеклеткой и центральным ядром). После оплодотворения зигота дает начало семени, из которого развивается спорофит.

Во-вторых, у высших растений на гаметофите появляются многочисленные гаметангии – мужской (антеридий) и женский (архегоний) органы, в которых развиваются гаметы. У низших растений гаметангии, как правило, одноклеточные. Верхние слои архегония и антеридия защищают гаметы от высыхания.

У цветковых растений происходит редукция архегония, женский гаметофит представлен восьмиядерным зародышевым мешком, который развивается в завязи пестика и надежно защищен его тканями.

В-третьих, возникновение листостебельной структуры, которая обеспечивает увеличение фотосинтезирующей поверхности. Побег несет не только листья, но и цветки, споры, семена, что способствует расселению их с помощью воздуха, животными и другими способами. Увеличение размеров листостебельного растения сопровождалось образованием и совершенствованием тканей (проводящей, механической, основной, покровной и образовательной).

У мхов листостебельное растение – это гаплоидный гаметофит. Наверное, это одна из причин того, что древние мохообразные не дали начало новым группам растений. У папоротников же и семенных растений побеговую структуру тела имеет диплоидное поколение, то есть спорофит.

Отдел МОХОВИДНЫЕ Зеленые мхи. Строение и размножение кукушкина льна

Мхи – самые древние и примитивные из листостебельных растений. Они насчитывают около 30 тысяч видов. С водорослями их сближает отсутствие корней, сосудов и способ оплодотворения с помощью воды. В отличие от водорослей они имеют листостебельный побег. Гаметы образуются на гаметофите в многоклеточных половых органах, а оплодотворение происходит на материнском организме внутри женских половых органов.

Мхи встречаются, как правило, в сырых местах. В тундре, лесах и болотах им принадлежит ведущая роль. Но могут мхи произрастать и в местах недостаточно увлажненных. Например, мох тортула растет на песках пустынь, пересыхая в сухую погоду и оживая в период дождей.

Мох кукушкин лен растет в лесу, на полянах и окраинах болот. Наземная часть побега густо покрыта мелкими листочками, а подземная часть несет ризоиды – тонкие нити, состоящие из одного ряда бесцветных клеток и представляющие собой выросты эпидермы.

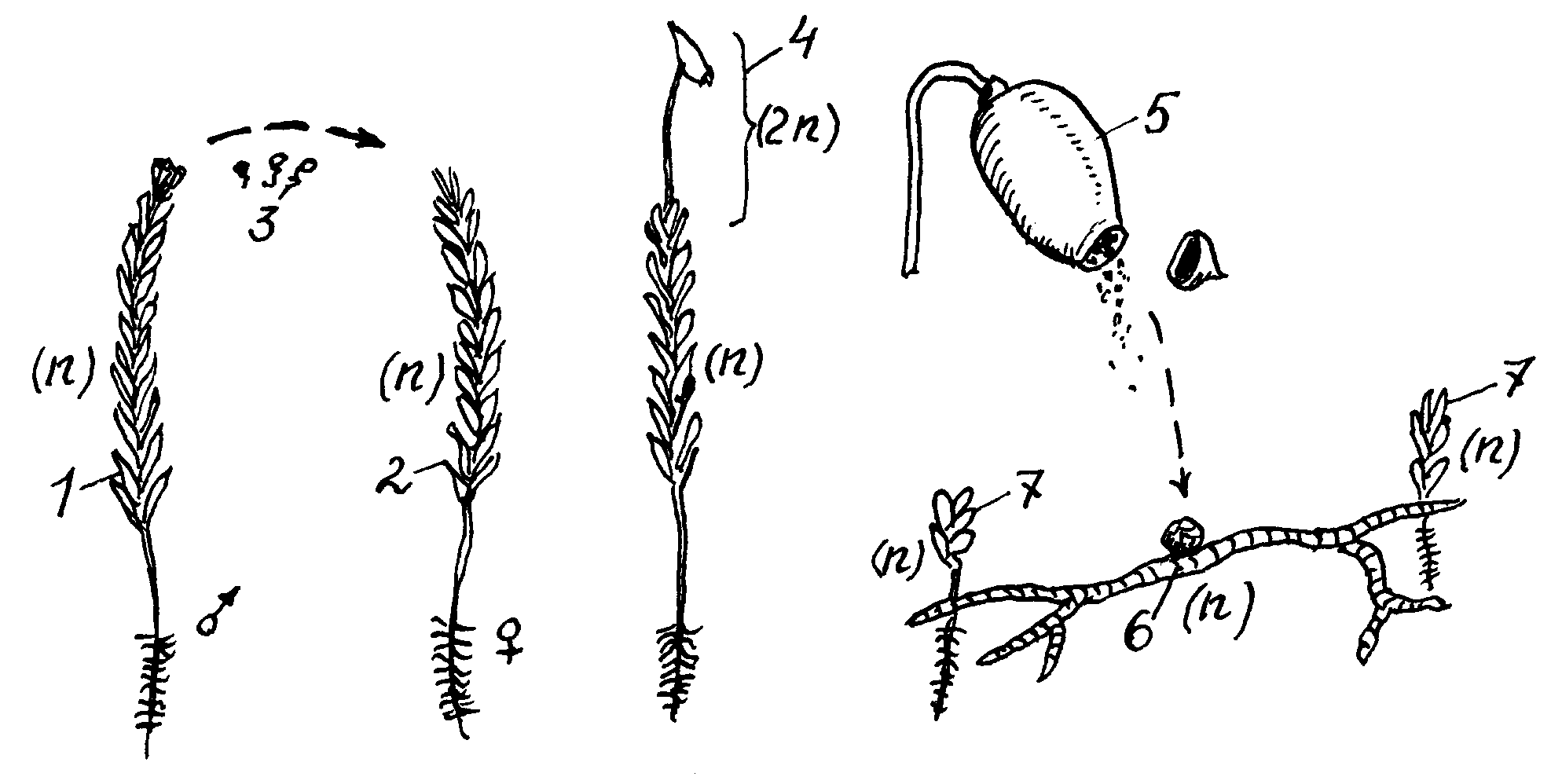

В стебле имеются примитивные проводящие ткани, сходные с трахеями и ситовидными трубками. Размножается кукушкин лен бесполым путем (вегетативным, то есть участками побега и спорами) и половым – слиянием гамет с образованием зиготы (рисунок 21).

Рис. 21. Строение и цикл развития кукушкина льна:

1 – мужской гаметофит с антеридиями; 2 – женский гаметофит с архегониями;

3 – сперматозоиды; 4 – спорофит; 5 – спорангий со спорами;

6 – развившаяся из споры протонема с молодыми гаметофитами (7).

Само листостебельное растение кукушкина льна – это половое поколение, то есть гаметофит. Но это двудомное растение, то есть одни растения на своей верхушке несут женские половые органы (архегонии), в которых образуются яйцеклетки, а другие – мужские (антеридии), в которых развиваются сперматозоиды. С помощью воды подвижные сперматозоиды проникают в архегоний и сливаются с яйцеклеткой, образуя диплоидную зиготу.

Из зиготы на женском гаметофите развивается диплоидный спорофит, который не имеет листьев и живет за счет гаметофита. Спорофит – это бесполое поколение, он состоит из длинной ножки и коробочки со спорангием внутри, в котором образуются в результате мейоза гаплоидные споры. Сверху коробочка прикрыта крышечкой и войлочным колпачком. После созревания колпачок и крышечка опадают, и споры высыпаются. Спора прорастает в зеленую нить, называемую протонемой. Наличие последней позволяет сделать предположение о происхождении мхов от водорослей в девонский период палеозоя. На нитях протонемы появляются почки, из которых развиваются листостебельные растения – гаплоидный мужской и женский гаметофиты. Таким образом, у кукушкина льна чередуются два поколения – гаплоидный гаметофит и находящийся на нем диплоидный спорофит.

Современные мхи занимают в царстве растений второе место после покрытосеменных. Они включают три класса: актоцеротовые; печеночники; листостебельные мхи. Последние, в свою очередь, делятся на три подкласса: сфагновые мхи, андреевые мхи и бриевые мхи. Все зеленые мхи – это небольшие растения со стеблями и листьями. Кукушкин лен относится к бриевым мхам.

Мох сфагнум, особенности его строения. Образование торфа и его значение.

Мох сфагнум относится к классу листостебельных мхов, подклассу сфагновых.

Сфагнум – мох с сильно ветвящимися на верхушке стеблями, лишенными ризоидов. Листочки состоят из зеленых фотосинтезирующих и крупных мертвых клеток, заполненных водой. В этих клетках может накапливаться большое количество воды, повышающее массу самого тела сфагнума в 30-35 раз. Нижние стебли удерживают вертикальное положение благодаря образование дернии, в которых стебли плотны прижаты друг к другу.

Половые органы расположены в верхней части стебля на боковых веточках. Размножение сфагнума сходно с размножением кукушкина льна. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается спорофит – коробочка со спорангием и спорами. Споры развиваются в протонему, на которой образуется листостебельное растение – гаметофит.

Одна из особенностей строения сфагнума, как уже говорилось, является отсутствие ризоидов. Это связано с жизнью мха в условиях переувлажнения. Нижняя часть стебля отмирает, а верхняя продолжает нарастать, образуя изоляционный слой живой массы. Нижние отмирающие слои уплотняются и оказываются в условиях избытка влаги и недостатка кислорода. В них накапливаются кислоты. Высохшие водоносные слои заполняются воздухом, усиливая изоляцию и поддерживая низкую температуру даже в жаркие дни. В этих условиях развитие аэробных бактерий затруднено, полное гниение и минерализация не происходят, образуется торф.

Торф отличается от почвы высоким содержанием органических веществ (50-60%). Законсервированный верхними слоями сфагнума от проникновения воздуха, торф остается почти неизменным на протяжении тысячелетий. Верхний слой торфа нарастает очень медленно (1мм в год).

Значение мхов.

Мхи способны аккумулировать многие вещества, в том числе радиоактивные, впитывать влагу и сравнительно прочно её удерживать, что играет большую роль в регулировании водного баланса в природе. Интенсивно развиваясь, мхи ухудшают продуктивность сельскохозяйственных земель, вызывая заболачивание. Но в то же время они способствуют переводу поверхностного стока вод в подземный, предохраняя почву от эрозии. Торфяные залежи, образованные в основном сфагновыми мхами, издавна используются в качестве топлива, органических удобрений, а также в качестве химического сырья для получения парафина, воска, уксусной и карболовой кислот, спирта, пластмассы, изоляционных плит и других ценных материалов. Сфагновые мхи обладают антибиотическими свойствами, поэтому находят свое применение в медицине.

Таким образом, становится очевидным, что во многих случаях болота надо не осушать, а охранять.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите характерные черты моховидных – первых представителей высших растений?

2. Каковы особенности строения и размножения кукушкина льна?

3. Какая часть растения у кукушкина льна является спорофитом, а какая – гаметофитом?

4. Из чего вырастает коробочка у кукушкина льна? Из споры или из зиготы?

5. В чем заключаются особенности строения и размножения сфагнового мха?

6. Назовите места обитания зеленого и сфагнового мхов?

7. Каково значение мхов в природе и жизни человека.

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ о. Папоротниковидные, о. Хвощевидные, о. Плауновидные.

Папоротникообразные – это большая группа высших растений, насчитывающая примерно 11 тысяч видов. В настоящее время в составе этой группы выделяют три самостоятельных отдела: папоротниковидные, хвощевидные и плауновидные. Это три линии, ведущие свое начало от псилофитов. Для всех папоротникообразных, хотя они очень разнообразны, характерны следующие общие черты:

Во-первых, они все имеют корень, стебель и лист.

Во-вторых, в жизненном цикле преобладает бесполое поколение – диплоидный спорофит со спорами. Спорофит представлен листостебельным растением. Гаплоидный гаметофит же представлен пластинкой, называемый заростком. Преобладание в жизненном цикле диплоидного спорофита – это крупнейший ароморфоз, с которым связано увеличение фотосинтезирующей поверхности растения, его размеров и числа спор.

Самые древние папоротникообразные известны по ископаемым отпечаткам конца силурийского периода, их возраст составляет примерно 380 млн. лет.

Отдел Папоротниковидные.

Папоротниковидные включают в себя около 10 тысяч видов. Размеры папоротников варьируют от 25 м (тропические древесные виды) до нескольких миллиметров. В наших лесах встречаются различные папоротники, но из травянистых многолетних папоротников наиболее известны кочедыжник женский и щитовник мужской, орляк, страусолиственник, голокучник и другие.

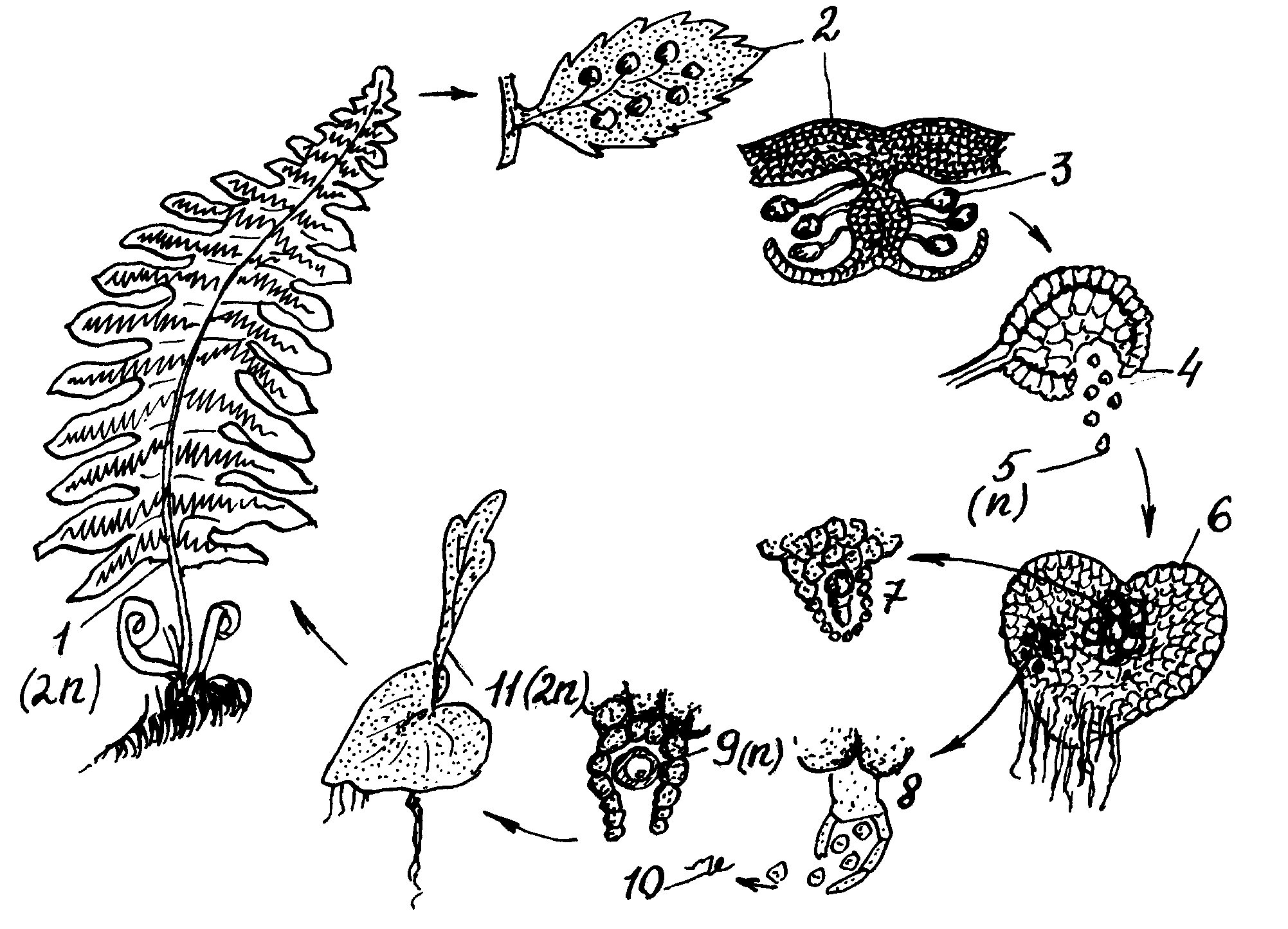

Рассмотрим строение папоротника на примере щитовника мужского. Это корневищное многолетнее травянистое растение. От корневища отходят придаточные корни и крупные перистые листья. Листья улиткообразно свернуты и нарастают верхушкой. На нижней стороне листа у щитовника мужского располагаются почковидные бугорки – сорусы, представляющие собой скопление спорангиев. Спорангий по форме напоминает линзу, стенки которой состоят из клеток, расположенных в один слой. Почти все клетки тонкостенные за исключением клеток, расположенных по гребню – так называемое кольцо. Кольцо занимает не весь гребень, а 2/3 его. При созревании спор происходит разрыв стенки спорангия, а кольцо, оторвавшись от тонкостенных клеток ведет себя подобно пружине, разбрасывая споры. В каждом спорангии образуется по 64 гаплоидные споры, покрытые плотной оболочкой. Из спор развивается гаплоидное поколение – гаметофит, называемое заростком. Заросток имеет ризоиды и имеет антеридии с мужскими половыми клетками и архегонии с яйцеклетками. Образующиеся в антеридиях многожгутиковые сперматозоиды с помощью воды передвигаются к архегониям и сливаются с яйцеклеткой. Развивающийся из зиготы зародыш вначале питается за счет веществ заростка, а затем переходит к самостоятельному существованию, формируя листостебельное растение – спорофит (рисунок 22).

Отдел Хвощевидные

Хвощи – это также многолетние травянистые корневищные растения. В отличие от папоротников они имеют членистый стебель с мелкими чешуевидными листочками, расположенными мутовками в узлах. Листья срастаются в трубочки и часто не имеют зеленой окраски. Фотосинтез происходит в стеблях. На верхушках побегов расположены спороносные колоски со спорангиями, в которых созревают споры. Растут хвощи на болотах, в лесах и на полях. В современной флоре насчитывается 30 видов хвощей. Из них наиболее известен хвощ полевой. Он имеет длинное членистое корневище с придаточными корнями в узлах. Весной из него развиваются бесхлорофильные побеги, несущие на верхушках спороносные колоски со спорангиями. После созревания спор весенние побеги отмирают, а из корневища развиваются летние зеленые побеги. Споры хвоща дают начало заростку, на котором развиваются половые органы. Заростки могут быть однополыми и раздельнополыми, то есть на одних образуются антеридии со сперматозоидами, а на других – архегонии с яйцеклетками. Оплодотворение связано с водой. Зигота дает начало диплоидному спорофиту.

Рис. 22. Строение и цикл развития папоротника:

1 – спорофит; 2 – сорусы; 3 – спорангии в сорусах; 4 – рассеивание спор из спорангиев; 5 – споры; 6 – гаметофит (заросток); 7 – архегония с яйцеклетками; 8 – антеридия со сперматозоидами; 9 – яйцеклетка; 10 – сперматозоид; 11 – молодой спорофит.

Отдел Плауновидные.

Плауны в современной флоре представлены 650 видами. Это многолетние небольшие растения. Рассмотреть строение плаунов можно на примере плауна булавовидного. Он имеет ползучий побег с придаточными корнями и мелкими листьями. Спороносные колоски расположены на верхушке побега по 2 (реже 3-5) в пучке и состоят из спороносных листочков со спорангиями. Споры прорастают 12-15 лет, то есть очень медленно. Гаметофит имеет вид луковички, на которой развиваются половые органы – антеридии и архегонии. После слияния образовавшихся в них гамет формируется диплоидный зародыш, а из него – спорофит.

Значение папоротниковидных.

Практическое значение ныне живущих папоротниковидных невелико. Некоторые виды используются в качестве лекарственных и декоративных растений, а также в пищу. Но велика была роль древних вымерших папоротников, которые в каменноугольный период вместе с древними хвощами и плаунами образовали обширные леса, дошедшие до нас в виде каменного угля. Каменный уголь – это один из лучших видов топлива. Из угля получают горючий газ, пластмассы, лаки и другие важные в народном хозяйстве продукты.

Вопросы для самоконтроля:

1.Назовите характерные черты папоротниковидных растений?

2. Какова систематика папоротниковидных?

3. Каковы особенности строения спорофита и гаметофита папоротников, хвощей и плаунов?

4. Чем строение папоротников отличается от строения мхов?

5. Как размножаются папоротники?

6. Что такое чередование поколений? Как оно происходит?

7. Где и как у папоротников образуются споры?

8. Где и как у папоротников образуются гаметы?

9. Какие условия необходимы для того, чтобы произошло оплодотворение у папоротниковидных?

10. Какое значение имеют папоротниковидные в природе и медицине?

Отдел ГОЛОСЕМЕННЫЕ Строение и размножение голосеменных (на примере сосны и ели).

Голосеменные включают в себя около 800 видов. Это преимущественно деревья, реже одревесневшие лианы или кустарники, травянистые формы отсутствуют.

Голосеменные отличаются от других растений несколькими особенностями:

— наличие в жизненном цикле семени – высокоспециализированного органа воспроизведения, распространения и перенесения неблагоприятных условий. Семя формируется не в завязи, как у покрытосеменных, а лежит открыто на семенных чешуях женских шишек. Появление семени – крупнейший ароморфоз;

— утрата зависимости от воды. Перенос мужской половой клетки, заключенной в пыльце, осуществляется с помощью воздуха. Это второй важный ароморфоз. Только у древнего представителя голосеменных, у двудомного гинкго, из пыльцевого зерна выделятся подвижный сперматозоид. Пыльца состоит всего из трех клеток, антеридий отсутствует, то есть прошла редукция мужского гаметофита. Женский гаметофит не покидает материнское растение и дает начало семени;

— появление главного, глубокоидущего корня, обладающего положительным геотпропизмом. Эта особенность является приспособлением к жизни в условиях недостаточного увлажнения;

— наличие прочного деревянистого ствола. В стебле голосеменных хорошо развиты проводящие ткани – ситовидные трубки (в коре) и трахеиды (в древесине). Трахеи (сосуды) у голосеменных отсутствуют;

— наличие мелких игловидных или чешуевидных листьев, покрытых кутикулой и называемых хвоинками. Это позволило голосеменным выдерживать пересыхание почв и колебание температуры, а также способствовало расселению их в районы с холодной и промерзлой почвой. При низких температурах почвы всасывание воды корнями резко снижается. Хвоя располагается спирально у ели, супротивно – у тиса, мутовчато – у араукарий, собрана в пучки от 2 до 50 хвоинок – у лиственницы, сосны и кедра. Голосеменные за небольшим исключением, например лиственница – это вечнозеленые растения;

— образование смолы. Смола выступает в местах повреждения растения и выполняет функцию заживления раны, поэтому иначе называется «живицей».

Голосеменные произошли в девонский период палеозойской эры от древних папоротникообразных. Образование семян, утрата зависимости процесса оплодотворения от воды определило громадные преимущества голосеменных перед папоротниками и другими споровыми растениями и позволило им занять господствующее положение в мезозойскую эру. Хотя число видов голосеменных невелико, но некоторые из них господствуют на огромных территориях.

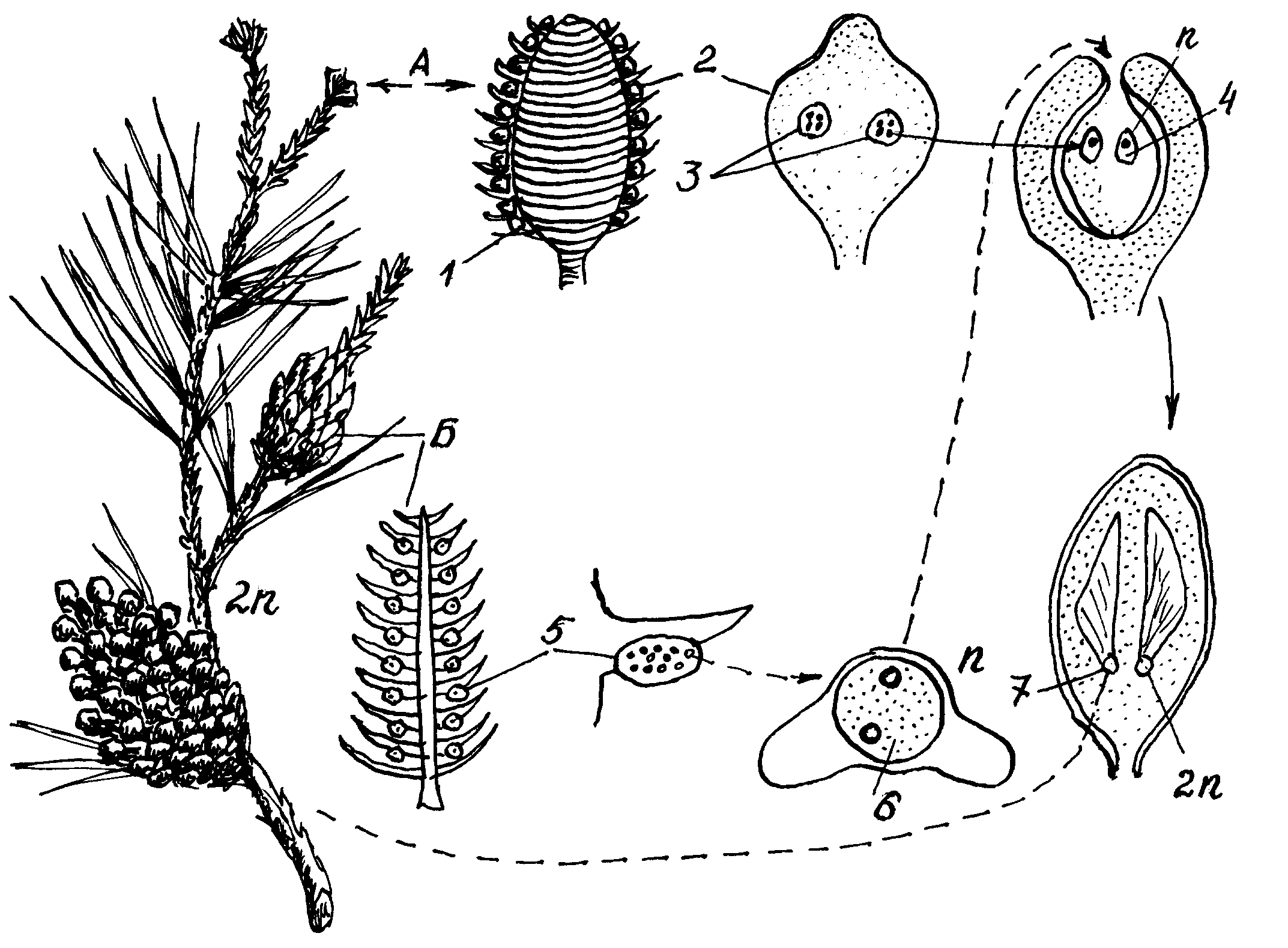

Размножение голосеменных можно рассмотреть на примере сосны (рисунок 23).

Листостебельное растение сосны представляет собой спорофит, развивающийся из диплоидного зародыша семени. Размножение спорофита начинается к 20-30 году жизни. На верхушках одних однолетних побегов образуются женские шишечки, у основания других – мужские шишки. Женские шишки небольшие по размеру (около 5 мм), красноватые по цвету. Они состоят из оси, на которой располагаются чешуи. На верхней стороне каждой чешуи находятся по два семязачатка с 4-мя гаплоидными мегаспорами в каждом, полученными в результате мейоза. Три мегаспоры разрушаются, а одна дает начало женскому гаметофиту с двумя упрощенными архегониями. В каждом архегонии развивается по одной яйцеклетке.

На тех соснах, на которых расположены женские шишки, находятся и мужские шишки, но они располагаются не на верхушке молодых побегов, а у их основания. Мужские шишки мелкие, овальные, темные по цвету и собраны в тесные группы. Каждая мужская шишка состоит из оси, на которой тоже расположены чешуйки. На нижней стороне каждой чешуйки расположено по два пальцевых мешочка, называемых микроспорангиями или пыльниками. В них образуются гаплоидные микроспоры (пыльцевые зерна) в результате редукционного деления, то есть мейоза. Из каждой материнской диплоидной клетки микроспорангия образуются 4 микроспоры. Микроспоры одноядерны, одеты двумя оболочками – интиной и экзиной и несут два воздушных мешка, благодаря чему легко переносятся воздухом на большие расстояния.

Рис. 23. Размножение голосеменных: Женская (А) и мужская (Б) шишки сосны:

1 – кроющая чешуйка; 2 – семенная чешуйка; 3 – две семяпочки на чешуйке; 4 – семяпочка с двумя архегониями; 5 – пыльцевой мешок с нижней части чешуйки; 6 – пыльца с двумя воздушными мешками (по бокам); 7 – семена с крылышками (на чешуйке сосны).

Внутри оболочек гаплоидной микроспоры развивается мужской гаметофит, называемый пыльцой. Мужской гаметофит полностью лишен антеридиев. Покровы оболочки микроспоры становятся покровами пыльцы. Ядро гаметофита несколько раз делится и поэтому в цитоплазме пыльцы содержится несколько ядер. Одно из них дает начало двум спермиям. По мере созревания пыльцы микроспорангии вскрываются, и пыльца высыпается наружу. Дальнейшее развитие мужского гаметофита происходит после опыления, то есть на женских шишках. Развитие микроспор и структура пыльцы у всех голосеменных более или менее однообразны. Пыльца, попавшая на семяпочку, прорастает пыльцевой трубкой к яйцеклетке. Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, другой – отмирает. Как правило, в каждой семяпочке оплодотворяется одна яйцеклетка. От опыления до оплодотворения у сосны проходит 13 месяцев. Образовавшаяся зигота дает начало диплоидному зародышу семени. Семя состоит из зародыша, гаплоидного эндосперма и семенной кожуры. Семязачаток плотно прирастает к семенной чешуйке, из ткани которой развивается крыловидная пленка, способствующая распространению семени. Крылатые семена у сосны созревают осенью на второй год после опыления, то есть через полтора года от начала образования пыльцы и опыления. Так как на каждой верхней чешуе женской шишки два семязачатка, то на их месте созревают два семени, которые лежат открыто, или, как говорят, голосеменными. Поэтому сосну и другие хвойные деревья называют голосеменные.

Распространение хвойных, их значение в природе и в народном хозяйстве

Хвойные представляют собой порядок в классе Шишконосные растения отдела Голосеменные. Хвойные – самый распространенный в настоящее время порядок голосеменных растений, отличающихся игловидными (или чешуевидными) листьями – хвоей. Он включает около 600 видов, в основном деревьев. Несмотря на небольшое число видов, они играют большую роль в биосфере. Сосна, ель, лиственница, пихта образуют зону тайги, занимающую широкий лесной пояс на севере России, Скандинавского полуострова, Канады и северной части США. В южном полушарии хвойные леса распространены в горах и в районах умеренного климата (Огненная Земля, Тасмания, Новая Зеландия). На западе Северной Америки известны высокие секвойи, в Крыму, М. Азии и черноморском побережье Кавказа – кипарисы.

Хвойные леса играют водоохранную, почвообразующую и почвозащитную роль. Выделяя кислород и фитонциды, улавливая пыль и газы, они очищают воздух. Вместе с тропическими лесами хвойные леса образуют легкие планеты. Хвойные леса являются местом обитания многих животных. Хвоя для многих обитателей леса служит пищей. Древесина хвойных растений используется в строительстве, для изготовления музыкальных инструментов, телеграфных столбов, шпал, в кораблестроении. Из древесины хвойных получают бумагу, вискозу, метиловый спирт, многие ценные химические вещества, скипидар, деготь, канифоль. Кедровая сосна дает «кедровые» орехи, богатые жирами и витаминами, и «кедровое» масло.

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите характерные черты голосеменных растений. Назовите представителей голосеменных?

2. Почему голосеменные имеют такое название?

3. Как происходит размножение у голосеменных? Чем у них представлен спорофит и гаметофит?

4. Где и как образуются семена у голосеменных? В чем преимущество семян по сравнению со спорами?

5. Сколько лет живет хвоя у ели, сосны, лиственницы?

6. Сколько времени развивается семя у сосны, у ели?

7. Какой набор хромосом у зародыша семени (гаплоидный, диплоидный); у эндосперма (гаплоидный, диплоидный, триплоидный)?

8. Какова роль голосеменных в природе?

9. Как используется хвоя человеком?

10. В чем основное хозяйственное значение голосеменных?

Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ или ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ Многообразие цветковых растений. Двудольные и однодольные растения, различия между ними.

Покрытосеменные растения образуют многочисленный отдел, он включает около 250.000 видов. Предполагается, что цветковые растения возникли в засушливом климате из семенных папоротников в начале мелового периода (125 млн. лет назад) и широко распространились в середине мела (110 млн. лет назад). Следовательно, голосеменные и покрытосеменные – параллельные ветви эволюции, имеющие общего предка, но затем развивались независимо друг от друга.

Жизненные формы цветковых растений очень разнообразны. Это деревья, кустарники, кустарнички и травы (однолетние, двулетние и многолетние). От других высших растений они отличаются наличием цветка, из которого после полового процесса формируется плод и семя. Из 250 тысяч покрытосеменных 25 тысяч культивируются человеком (пищевые, кормовые, красильные, волокнистые, масличные, декоративные и другие культуры).

Выделяют два класса цветковых растений: класс Двудольные (свыше 180 тысяч видов) и класс Однодольные (около 60-70 тысяч видов), которые имеют ряд характерных различий (таблица 9).

Таблица 9

Сравнительная характеристика однодольных и двудольных растений.

Признаки |

Класс двудольные |

Класс однодольные |

Исключения |

1. Число семядолей в зародыше |

Две |

одна |

двудольное растение чистяк имеет одну семядолю |

2. Наличие эндосперма в семени |

Отсутствует (у некоторых имеется) |

имеется (за редким исключением) |

эндосперм имеют 85% цветковых растений, в том числе и некоторые двудольные растения; у некоторых однодольных отсутствует (у орхидей) |

3. Жилкование листьев |

Перистое или пальчатое |

параллельное, реже дуговое |

Подорожник (двудольное растение) имеет дуговое жилкование, а вороний глаз – сетчатое |

4. Проводящая система |

Образует сплошное кольцо проводящих тканей, хорошо выражены кора и сердцевина |

состоит из многих пучков, разбросанных в паренхиме: кора и сердцевина не выражены |

в обоих классах имеются виды со смешанными признаками |

5. Развитие и строение корневой системы |

Зародышевый корешок развивается в главный корень, от которого отходят боковые (стержневая корневая система) |

зародышевый корешок рано отмирает и развиваются придаточные корни, образующие мочковатую корневую систему |

у подорожника мочковатая корневая система |

6. Жизненная форма |

Деревья, кустарники, травы (травы произошли от древесных форм) |

Обычно травы, имеются вторичные древесные формы (бамбук) |

|

7. Цветок |

5-членный, реже – 4- и 3-членный |

3-членный, никогда не бывает 5-членным |

у однодольных бывают цветки 4- и 2-членные |

8. Особенности роста побега |

Верхушечный рост |

верхушечный и вставочный (нижней частью междоузлия) |

|

Из таблицы видно, что между классами есть связь, что является доказательством их родства (происхождения от общих предков) и следствием неполной дивергенции. Считают, что более древними являются двудольные растения, однодольные – более молодые.

Отличительные признаки растений основных семейств. Их биологические особенности и народнохозяйственное значение. Типичные культурные и дикорастущие растений этих семейств.

Семейство – таксономическая категория, включающая роды, близкие по происхождению и строению (таблица 10).

Ароморфозы покрытосеменных:

1. Строение вегетативных и генеративных органов достигает наибольшей сложности и специализации.

2. Совершенная проводящая система, обеспечивающая быстрый подъем воды и минеральных веществ от корня и отток органических веществ от листьев.

3. Прогрессивная форма ветвления (симподиальная), способствующая увеличению числа цветочных почек и образованию большого количества семян.

4. Увеличение листовой поверхности, что способствует интенсивному обмену веществ, быстрому накоплению органического вещества.

5. Наличие цветка.

6. Семяпочка защищена от неблагоприятных факторов завязью. Наличие плода.

7. Развитие мужского и женского гаметофитов предельно сокращено. Мужской гаметофит (пыльца) развивается в результате минимального числа митотических делений и содержит генеративное и вегетативное ядра. Начало женскому гаметофиту дает одна мегаспора в результате трёх митотических делений. Следовательно, гаметофиты образуются в результате минимального числа митозов и минимальных затрат строительного материала.

8. Формы цветковых растений многообразны: деревья, кустарники, травы – это спорофиты.

9. Цветковые растения – единственная группа растений, способная к образованию сложных многоярусных сообществ.

10. Расселение по всему земному шару за 10-15 млн. лет.

11. Перекрестное опыление ветром, насекомыми, птицами, через воду и т.д.

12. Двойное оплодотворение.

Вопросы для самоконтроля:

1. Классификация покрытосеменных растений?

2. Отличия двудольных растений от однодольных?

3. Основные семейства однодольных растений и их характеристика: с. Злаки, с. Лилейные.

4. Основные семейства двудольных растений и их характеристика: с. Розоцветные, с. Бобовые, с. Крестоцветные, с. Сложноцветные, с. Маревые, с. Пасленовые, с. Мальвовые, с. Виноградовые.

5. Для каких семейств характерны следующие соцветия: корзинка, зонтик, метелка, головка, початок, кисть, колос, щиток?

6. Для каких семейств характерны следующие типы плодов: семянка, коробочка, боб, стручок, костянка, яблоко, орешек, стручочек, ягода?