- •Основы управления интеллектуальной собственностью к курсу лекций для студентов гр. 10819, 101859, 101919, 101959, 101979 атф

- •Содержание

- •Введение

- •Лекция 1. Интеллектуальная собственность и система ее управления

- •Лекция 2. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, их работ, услуг и дизайн реализуемой ими продукции. Правовая охрана этих объектов

- •Лекция 3. Нераскрытая информация и ее правовая охрана.

- •Лекция 4. Раскрываемые результаты научно-исследовательских и опытно конструторских работ. Их правовая охрана

- •Лекция 7. Административная и судебная защита интеллектуальной собственности

- •Гражданские споры расматриваемые СудебнОй коллегиЕй по делам интеллектуальной собственности верховного суда Республики Беларусь

- •Лекция 8. Оценка объектов интеллектуальной собственности

- •Рыночный подход

- •Доходный подход

- •Метод остаточного дохода

- •Метод расчета роялти

- •Метод остаточного дохода

Лекция 7. Административная и судебная защита интеллектуальной собственности

Административная защита объектов интеллектуальной собственности осуществляется на основе Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) [18].

Согласно статьи 9.21 КоАП: «Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, а также сорта растения или топологии интегральной микросхемы – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации».

Согласно статьи 11.26 КоАП: «Умышленное использование индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица товарного знака (знака обслуживания), фирменного наименования, географического указания конкурента, либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь, либо копирование промышленных образцов конкурента, влекущие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или деятельностью конкурента, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью.

Согласно статьи 22.13 КоАП: «Умышленное разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны без согласия ее владельца лицом, которому такая коммерческая или иная тайна известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, если это деяние не влечет уголовной ответственности, – влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.

Согласно статье 21 Таможенного кодекса [19] установлены меры по защите прав интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами при таможенном оформлении товаров. На основании заявления обладателя интеллектуальной собственностью Государственный таможенный комитет Республики Беларусь ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Если в результате таможенного контроля при таможенном оформлении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, таможенными органами обнаружены признаки, указывающие на то, что товары могут являться контрафактными, таможенное оформление таких товаров приостанавливается на десять рабочих дней. По ходатайству заявителя указанный срок может быть продлен, но не более чем еще на десять рабочих дней, если указанное лицо обратилось в уполномоченные в соответствии с законодательством органы за защитой прав правообладателя.

Судебная защита интеллектуальной собственности осуществляется согласно Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) [20] и Уголовного кодекса (УК) [21] нашей страны.

Согласно ГПК гражданские споры рассматриаются судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. В перечень рассматриваемых этой коллегией споров входят их основные виды:

- иски об установлении авторства и патентообладателя на объект промышленной собственности;

- об установлении патентообладателя и признании изобретения, полезной модели служебными;

- о досрочном прекращении действия регистрации объектов промышленной собственности;

- о взыскании авторского вознаграждения;

- о расторжении лицензионного договора;

- о прекращении нарушения исключительного права и взыскании убытков, причиненных незаконным использованием объекта промышленной собственности;

- о наложении штрафа в связи с незаконным применением товарного знака;

- о возмещении убытков и компенсации морального вреда;

- о пресечении нарушений прав на фирменные наименования и товарные знаки в сети Интернет, в том числе в доменном имени и др;

- иски о признании и оспаривании авторства;

- о прекращении нарушения авторского права и смежных прав;

- о взыскании компенсации в связи с нарушением авторского права;

Уголовное преследование за нарушение в области интеллектуальной собственности предусматривает более серьезные санкции.

Согласно статье 201 УК: «Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, а равно разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного объекта права промышленной собственности до официальной публикации сведений о них – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет. Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере, – наказываются общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Упомянутые действия совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок».

Уголовные санкции в отношении нарушений имущественных прав, связанных с товарным знаком установлены в статье 248 УК, а связанных с нераскрытой информаций - в статьях 254 и 255 УК.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

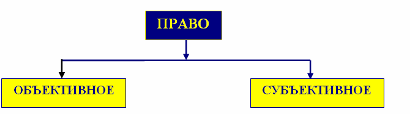

В юридическом смысле можно выделить:

• объективное право (с точки зрения признака нормативности);

• субъективное право.

Объективное право — это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование общественных отношений.

Например, имеются юридические нормы, регулирующие отношения между студентами и ВУЗом. В отношении интеллектуальной собственности, в частности в областисудостроения, это, например, юридические нормы, связанные с оформлением прав на патентование конструкции судна и использованием этих прав в процессе его тиражирования и реализации продукции.

Субъективное право — это меры юридически возможного поведения, призванная удовлетворять собственные интересы лица, основанные на субъективном восприятии юридических норм объективного права.

Это выражается в соблюдении или в игнорировании таких норм объективного права. Например, законодательно запрещается в нашей стране нарушать права авторов или патентообладателей. И если другие лица все же не соблюдают эту юридическую норму, то налицо негативное поведение, которое может наказываться санкцией юридической нормы.

Если объективное право является системой правовых норм, то субъективное право представляет собой те конкретные юридические возможности, которые возникают на основе и в пределах объективного права.

Наиболее распространенным пониманием правовой нормы является трехзвенная конструкция. Согласно такой конструкции, в типичной правовой норме выделяют три элемента: • гипотезу; • диспозицию; • санкцию.

Гипотеза — это элемент нормы права, указывающий на конкретные жизненные обстоятельства, условия (время, место, субъектный состав и т.п.), при наличии или отсутствии которых реализуется норма.

Например, ст. 51 Конституции Республики Беларусь содержит гипотезу в отношении правовой охраны интеллектуальной собственности государством.

Диспозиция — это элемент нормы права, определяющий модель поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов.

Например, соответствующие статьи пятого раздела Гражданского кодекса или Законов Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах, «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы», «О товарных знаках и знаках обслуживания» и др. предписывают воздерживаться от нарушения исключительных прав владельцев интеллектуальной собственности.

Санкция — это элемент нормы права, предусматривающий последствия для субъекта, реализующего диспозицию.

Например, санкции в виде наказаний прописаны в статье 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь за нарушение авторских, смежных, патентных и изобретательских прав.

Каждый из названных элементов имеет в правовой норме свое место и выполняет свою роль. Вместе с тем существуют нормы права, в структуре которых содержатся только два элемента, один из которых гипотеза, а второй — либо диспозиция (например, в Конституции государства), либо санкция (например, в упомянутом Уголовном кодексе).

Элементы нормы права содержатся в нормативно-правовых актах.

Нормативный правовой акт — это правовой документ, содержащий нормы права и направленный на урегулирование определенных общественных отношений.

Нормативный правовой акт является основным источником права в странах романо-германской правовой семьи, в которую входит и наша страна и имеет следующие характерные признаки:

• является результатом правотворческой деятельности специально на то уполномоченных органов государства;

• содержит общеобязательные правила поведения;

• обладает соответствующей юридической силой.

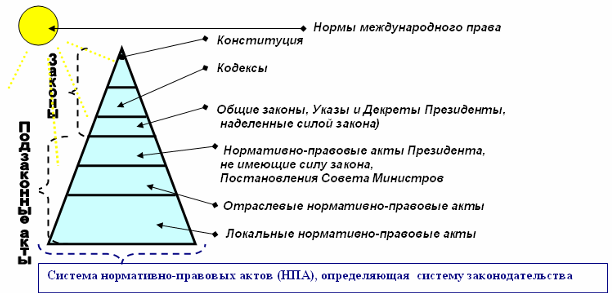

По юридической силе все нормативные правовые акты подразделяются на две группы:

1. Законы. 2. Подзаконные акты.

Закон — это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке высшим представительным органом государства или референдумом, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.

Закону присущи следующие признаки:

• принимается только высшим органом законодательной власти или референдумом;

• обладает высшей юридической силой;

• регулирует наиболее важные общественные отношения.

Выделяют законы конституционные и обыкновенные.

К конституционным законам относится Конституция и конституционные законы, регулирующие основы государственного устройства и органически связанные с Конституцией.

Обыкновенные законы делятся на кодифицированные законы (Кодексы), общие (специальные законы), а также Декреты и Указы Президента, которым Законом «Об админстративно-правовых актах Республики Беларусь» [11] придана сила закона

Кодексы – это своеобразные своды нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в отдельной отрасли права. Их двадцать пять в нашей стране. Например, Гражданский кодекс [7] определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Кодекс об административных правонарушениях [8],

определяет, какие деяния являются административными правонарушениями, закрепляет основания и условия административной ответственности, устанавливает административные взыскания, которые могут быть применены к физическим лицам, совершившим административные правонарушения, а также к юридическим лицам, признанным виновными и подлежащими административной ответственности.

Если Кодексы – это действующие длительное время нормативно-правовые акты отрасли права в основном сложившихся правовых отношений, то Декреты и Указы Президента, имеющие силу Закона, действуют более короткое время и принимаются государством для оперативного разрешения возникших в определенные периоды задач. Например, с целью повышения эффективности деятельности научных работников, которые в основном и могут создавать объекты интеллектуальной собственности инновационного характера, был издан Указ Президента «О мерах по совершенствованию порядка создания и условий деятельности временных научных коллективов» [12].

Подзаконные акты — это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие юридические нормы.

Выделяют следующие подзаконные акты:

• Указы и распоряжения президента, не имеющие силы закона;

• Постановления правительства, которым в нашей стране является Совет Министров Республики Беларусь, например Постановление, закрепляющее Положение о служебных объектах промышленной собственности [13];

• Отраслевые нормативно-правовые акты, к которым можно отнести постановления, решения, приказы, инструкции, стандарты, правила, положения, рекомендации, руководящие материалы и др. министерств, комитетов и др.государственных органов, а также решения местных исполнительных и распорядительных органов. Например, стандарт Республики Беларусь СТБ 52.0.05-07 «Оценка стоимости гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности» [14].

• Локальные нормативные акты, которые относятся к деятельности конкретного субъекта хозяйствования или объединению таких субъектов, например стандарт предприятия по рационализаторской и изобретательской деятельности или Приказ директора и т.д.

Такую классификацию нормативно-правовых актов можно представить в виде своеобразной правовой пирамиды:

Каждый нижележащий слой правовой пирамиды черпает свою силу с соседнего верхнего от него слоя. Например, стандарт предприятия, как локальный нормативно-правовой акт основан на отраслевом нормативно-правовом акте – Стандарте Республики Беларусь.

Освещают правовую пирамиду каждой страны, образно говоря, солнце норм международного права. Например, в отношении интеллектуальной собственности – это Конвенции, Соглашения и др. документы в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), полноправным членом которой является наша страна.

На основе нормативно-правовых актов сформирована система права - внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права.

В приведенной схеме система права в отношении интеллектуальной собственности.

Отрасль права — совокупностгъ правовых норм, институтов и подотраслей права, регулирующая однородные общественные отношения, обладающие внутренним единством, отличительными свойствами, качественным своеобразием.

Выделяют следующие основные отрасли лрава:

Подотрасль права — совокупноость правовых норм родственных институтов отрасли права (например, подотрасль гражданского права «обязательственное право» объединяет институты цены, поставки, подряда и др., а подотрасль гражданского права «интеллектуальная собственность» - институты авторского права и права промышленной собственности).

Институт права — обособленная внутри отрасли группа правовых норм, регулирующих определенную разновидность однородных общественных отношений (институт гражданства, институт избирательного права, право промышленной собственности, авторское право и др.).

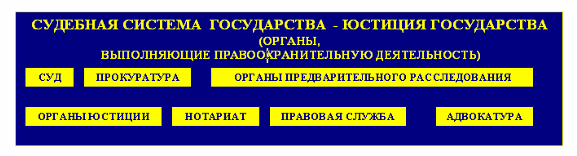

Правоохранительная деятельность. Судебная власть и юстиция государства

Одна из основных функций государства - правоохранительная, т.е. обеспечение законности и правопорядка, защита прав и свобод граждан, государственных и общественных интересов, борьба с преступностью и иными правонарушениями. Защита прав и свобод граждан - важнейшая конституционная обязанность государства (ст. 21 Конституции Республики Беларусь).

Правоохранительная деятельность имеет свои характерные черты, свою специфику, отличающую ее от других видов государственной деятельности.

Прежде всего в процессе осуществления правоохранительной деятельности реализуется закон, право, т.е. она включает правоприменение; она связана с восстановлением нарушенного права и справедливости, в необходимых случаях с применением мер государственного принуждения (юридических санкций) к правонарушителям.

Характерная особенность этой деятельности: она достигает своей цели не любой ценой и не в произвольной форме, а на основе закона и с соблюдением всех предусмотренных законом процедур.

Правоохранительной деятельности свойственны воспитательно-предупредительная направленность, нравственно-правовое влияние на граждан, особенно на незаконопослушных. Иначе говоря, эта деятельность включает профилактику, использование превентивных мер в целях предупреждения правонарушений. Отличительная черта правоохранительной деятельности заключается в том, что хотя ее в той или иной мере выполняют все государственные органы, организации и учреждения, но главным образом ею занимаются специально созданные для этой цели государственные органы (и должностные лица), суд и правоохранительные органы.

Правоохранительная деятельность — это регулируемая законом деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц (специальных субъектов) по восстановлению нарушенного права и справедливости, обеспечению исполнения юридических обязанностей, применению в необходимых случаях мер государственного принуждения (юридических санкций) к лицам, посягающим на охраняемые законом интересы, в целях охраны прав и свобод граждан, конституционного строя, предупреждения правонарушений и нравственно-правового воспитания населения.

Правоохранительная деятельность сложна и неоднородна по своему содержанию, что определяет многочисленность органов, ее выполняющих: • суд, • прокуратура, • органы предварительного расследования, • органы юстиции, • нотариат, • правовая служба.

Правоохранительной по своей сущности является и деятельность адвокатуры. Поэтому ее также следует включать в систему органов правоохраны, хотя она и не является государственным учреждением, но ее деятельность носит публично-правовой характер, имеет конституционное значение и обеспечивает охрану прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Судебная власть и правосудие.

Все вышеперечисленные перечисленные органы по обеспечению правоохранительной деятельности и составляют судебную власть государства.

Ведущее место в осуществлении правоохранительной деятельности занимает суд. Это государственный орган, призванный разрешать споры и конфликты, возникающие в обществе между людьми в процессе их социального взаимодействия. Суд появился в государстве как орган охраны права, как орган власти, осуществляющий специфическую государственную функцию - правосудие.

От имени государства, с соблюдением определенной юридической процедуры, суд окончательно разрешает споры и конфликты, связанные с применением или исполнением законов, применяет в необходимых случаях меры государственного воздействия (принуждения) к лицам, посягающим на охраняемые законом интересы.

В соответствии со ст. 26 Конституции Республики Беларусь [6] только суд вправе признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его уголовному наказанию. Короче, суд — это главный орган судебной власти, орган правосудия.

Согласно ст. 3 Закона «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» «суды в Республике Беларусь призваны охранять от посягательств гарантированные Конституцией и актами законодательства Республики Беларусь личные права и свободы, социально-экономические и политические права граждан, конституционный строй Республики Беларусь, государственные и общественные интересы, права юридических лиц независимо от форм собственности, ведомственного подчинения и условий хозяйствования».

Другие органы судебной власти, которые называются правоохранительными, осуществляют соответствующие им правоохранительные функции:

• прокуратура — прокурорский надзор,

• органы дознания и следствия — выявление и расследование преступлений,

• органы юстиции — организационно-техническое обеспечение судов и управление в области юстиции,

• адвокатура — оказание юридической помощи и защиты по уголовным делам.

В совокупности суд и правоохранительные органы образуют юстицию государства. Их организационными вопросами занимается Министерство юстиции («справедливости»). Его деятельность охватывается систему, структуру, формы и принципы организации судебной власти, ее полномочия и задачи.

Судебная власть имеет свои символы, под которыми обычно понимают образы, выражающие определенную идею. К атрибутам судебной власти, ее символам, кроме флага и герба государства, следует отнести судейские мантии, в которые при отправлении правосудия облачаются судьи всех цивилизованных стран. Это имеет не только эстетическое, но и воспитательно-психологическое значение: подчеркивается официальность и торжественность обстановки в зале суда, его независимость, беспристрастность.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Под конституционными основами судебной власти следует понимать закрепленные в Конституции Республики Беларусь или вытекающие из ее норм общие положения, определяющие наиболее существенные стороны данного вида государственной деятельности. Такие положения образуют своего рода фундамент, служащий опорой для законодательных положений. Эти положения не могут противоречить принципам, в которых наиболее глубоко выражается тип правосудия.

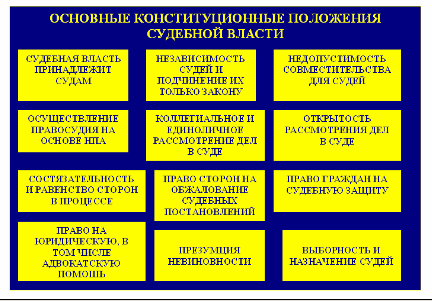

Основные конституционные положения судебной власти:

• судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам;

• независимость судей и подчинение их только закону;

• недопустимость совместительства для судей, кроме занятия преподавательской и научно-исследовательской работой;

• осуществление правосудия на основе Конституции, законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных актов;

• коллегиальное и единоличное рассмотрение дел в судах; .

• открытое рассмотрение дел во всех судах; осуществление правосудия на основе состязательности и равенства сторон в процессе;

• право сторон на обжалование судебных постановлений (актов);

• право граждан на судебную защиту;

• право граждан на юридическую, в том числе адвокатскую, помощь;

• презумпция невиновности;

• выборность и назначение судей.

Судебная система

В соответствии со ст. 109 Конституции Республики Беларусь [6] судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам.

Применительно к уголовным делам это положение конкретизировано в ст. 26 Конституции, которая устанавливает, что «никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда».

В ст. 1 Закона «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» перечислены суды, действующие на территории нашего государства. Это исключает возможность создания или наделения иных государственных или общественных органов функциями судебной власти.

Деятельность суда как единственного органа, осуществляющего судебную власть, характеризуется рядом признаков.

Только суд выносит свои решения именем государства.

Принцип независимости судей и подчинения их только закону нашел закрепление во многих законодательных актах: Конституции Республики Беларусь (ст. 110), Законе «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» (ст. 9), Законе «О Конституционном Суде Республики Беларусь» (ст. 2), процессуальных кодексах (гг. 22 УПК, ст. 11 ГПК, ст. 7 ХПК).

Система судов строится на принципах территориальности и специализации.

Судоустройство определяется законом. Образование чрезвычайных судов запрещается.

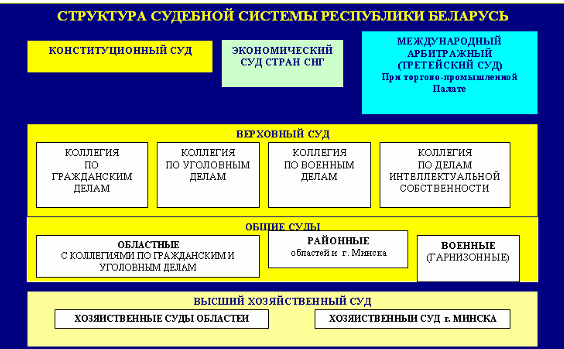

Закон «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» в ст. 1 устанавливает, что судебная власть в Республике Беларусь осуществляется общими, хозяйственными и иными судами, предусмотренными законом.

К общим судам закон относит Верховный Суд Республики Беларусь, областные, Минский городской, районные (городские), а также военные суды; к хозяйственным — Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и приравненные к ним суды, хозяйственные суды городов и районов (последние в республике не образованы).

В системе общих и хозяйственных судов допускается образование специализированных коллегий, а в случаях, предусмотренных законами, могут быть образованы специализированные суды: по делам несовершеннолетних, семейным делам, административные, земельные, налоговые и иные.

С апреля 1994 г. в Республике Беларусь функционирует Конституционный Суд.

У нас действуют также Международный арбитражный (третейский) суд при торгово-промышленной Палате и Экономический Суд стран СНГ. Они также входят в судебную систему.

Составляющими частями или подсистемами судебной системы Республики Беларусь являются:

1) Конституционный Суд Республики Беларусь;

2) Верховный Суд Республики Беларусь с подчиненными ему общими судами, включая военные суды;

3) Высший Хозяйственный Суд Республики с подчиненными ему хозяйственными суды областей и г. Минска.

Общая схема судебной системы представлена ниже:

Обратите внимание, что разрешение гражданских споров в отношении интеллектуальной собственности осуществляется сразу в высшей инстанции – судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь.

При этом в спорах могут затрагиваться различные правовые отношения, о которых сказано ниже.

Правовые отношения

Правовое отношение — это юридическая форма общественного отношения, представляющая собой возникающие на основе правовых норм и определенных жизненных обстоятельств связи конкретных субъектов права, обладающих взаимными субъективными правами и обязанностями, гарантированными государством.

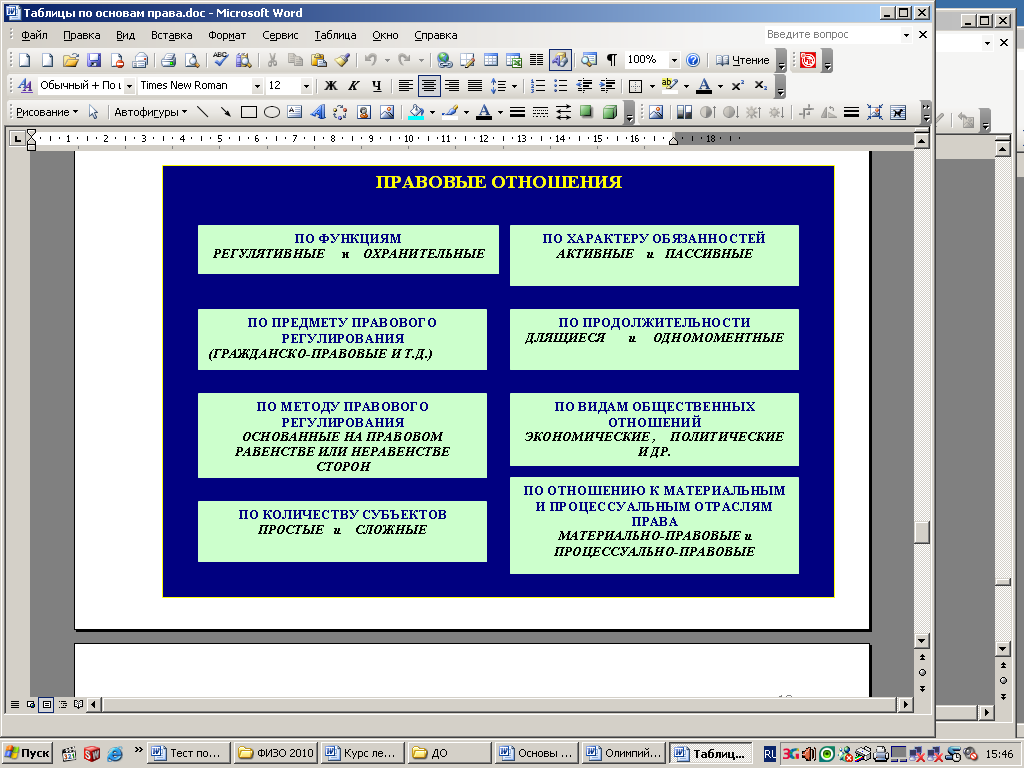

Существуют различные виды правоотношений.

По функциям различают:

Регулятивные — правоотношения, в которых устанавливаются права и обязанности (гражданские, семейные, трудовые и т.д.);

Охранительные — правоотношения, в которых устанавливается юридическая ответственность с применением мер государственного принуждения.

По предмету правового регулирования выделяют правоотношения, урегулированные нормами отраслей права, например:

• административно-правовые;

• гражданско-правовые и др.

По методу правового регулирования:

• основанные на правовом равенстве сторон (например, гражданско-правовые);

• основанные на правовом подчинении сторон (например, уголовно-правовые).

По количеству субъектов:

• простые (например, двусторонние — покупатель и продавец при купле-продаже);

• сложные (например, в правоотношении участвуют три и более сторон).

По характеру обязанностей:

• активные (активные обязанности закрепляют необходимость действия);

• пассивные (пассивные обязанности закрепляют необходимость воздержания от действий). По продолжительности:

• длящиеся;

• одномоментные.

По видам общественных отношений:

• экономические;

• политические и др.

По отношению к материальным и процессуальным отраслям права:

• материально-правовые (аграрные, экологические и др.);

• процессуально-правовые (гражданско-процессуальные, уго-ловно-процессуальные и др.).

Ниже приводится в качестве примера структурная схема правоотношений с патентуемым объектами промышленной собственности.

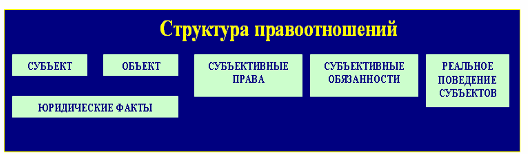

Правоотношения имеют свою структуру.

Структура правоотношения — это совокупность составляющих ее таких обязательных элементов, как субъект, объект, субъективные права и обязанности и — реальное поведение субъектов.

Субъектами правоотношений с интеллектуальной собственностью могут быть первые лица – авторы, вторые лица – правопреемники авторов и их наниматели и третьи лица – все остальные, которые желают приобрести права у первых или вторых лиц на конкретные объекты интеллектуальной собственности.

Объектами интеллектуальной собственности в области физической культуры и спорта являются объекты авторского права, например компьютерная программа, написанная для осуществления тренировочного процесса или контроля в помощь судейству на спортивных соревнованиях; и объекты права промышленной собственности, например, запатентованные изобретение на метод тренировки, полезная модель на тренировочное устройство, промышленный образец на внешний вид спортивной одежды или зарегистрированный товарный знак спортивной организации.

Основное содержание правоотношения составляют субъективные права и субъективные обязанности.

Субъективное право — это предусмотренная юридической нормой права мера возможного поведения участников правоотношения. Это выражается в соблюдении или в игнорировании таких норм объективного права.

Содержанием субъективного права является гарантируемая государством возможность для лица, обладающего этим правом, вести себя определенным образом. Например, если гражданин имеет право обращаться в суд с иском, то это означает, что у него есть защищаемая государством возможность, которой он может воспользоваться или не воспользоваться. Значит, субъективное право — это не само поведение, а лишь его возможность. Если последняя воплощается в фактической деятельности, то возникает другое явление — реализация субъективного права. Это же касается и выбора патентовать или не патентовать конкретную идею или готовую продукцию.

Субъективная обязанность — это предусмотренная юридической нормой права мера должного поведения участников правоотношения. Например, третьи лица должны воздерживаться от несанкционированного применения чужого запатентованного изобретения

Содержанием субъективной обязанности является предусмотренная нормой права необходимость выполнения определенных действий или воздержания от действий. Субъективная обязанность — это не само действие (бездействие), а лишь его необходимость. Если последняя воплощается в реальное действие, то возникает другое явление — реализация субъективной обязанности. Субъективная обязанность, также как и субъективное право, носит персональный характер.

Таким образом, реализация субъективных прав и выполнение субъективных обязанностей возникают в результате реального поведения субъектов правовых отношений, подтверждающихся юридическим фактами.

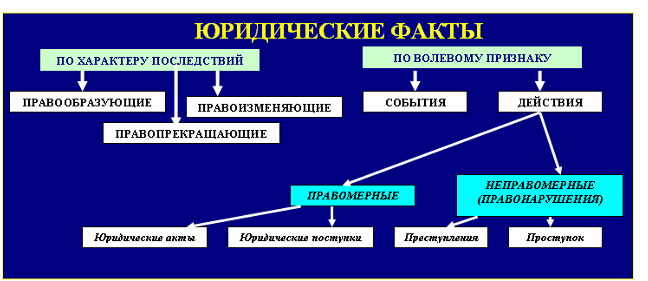

Юридические факты и правонарушения

Юридические факты — это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.

Юридическими фактами, например, являются договор, регистрация патента, обнародование музыкального произведения и др. Часто юридические последствия порождают не один какой-либо факт, а их совокупность. Например, для возникновения пенсионных отношений необходимы три факта — возраст, стаж работы и акт назначения пенсии. Такая совокупность фактов называется фактическим составом. Фактический состав регистрации изобретения – наличие критериев патентоспособности (новизны, промышленной применимости и изобретательского уровня), наличие автора (соавторов) и владельца интеллектуальной собственности, а также наличие оплаты патентной пошлины за регистрацию.

Юридические факты классифицируются по нескольким основаниям:

1. По характеру последствий.

2. По волевому признаку.

По характеру последствий юридические факты можно подразделить на три категории:

- правообразующие — это юридические факты, в результате которых возникают новые правоотношения (заключение трудового договора, заключение лицензионного договора, разрешающего использовать «ноу-хау» заинтересованному лицу на определенной территории и на определенное время);

- правоизменяющие — это юридические факты, в результате которых происходит изменение правоотношений (изменение объекта правоотношения и, соответственно, прав и обязанностей по договору найма жилого помещения при обмене жилплощади);

- правопрекращающие — это юридические факты, в результант которых происходит прекращение правоотношений (прекращение права собственности продавца при продаже имущества);

По волевому признаку юридические факты подразделяются на две категории:

- события — обстоятельства, не зависящие от воли участников правоотношений (рождение, смерть, стихийное бедствие и др.);

- действия — обстоятельства, связанные с волей участнике» правоотношений (сделки, судебные решения и др.).

Действия, в свою очередь, подразделяются на:

- правомерные — совершаемые в соответствии с нормами права:

а) юридические акты — действия, совершаемые с намерением породить юридические последствия;

б) юридические поступки — действия, приводящие к юридическим последствиям независимо от намерений лица, их совершающего (создание художественного произведения);

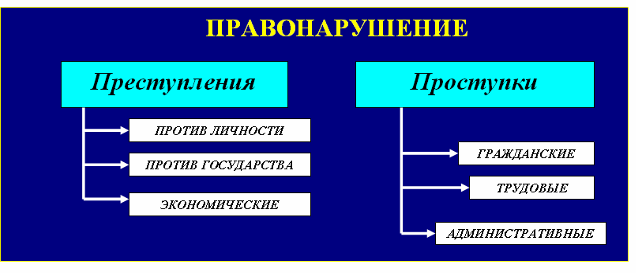

- неправомерные или правонарушения — совершаемые с нарушением норм права, которые подразделяются на:

а) преступления — общественно опасные деяния, запрещенные Уголовным кодексом;

б) проступки — деяния, имеющие внешнее сходство с преступлением, но не содержащие его признаков вследствие отсутствия общественной опасности.

Правонарушение — это виновное, противоправное деяние деликтоспособного лица, причиняющее вред интересам личности, общества и государства и влекущее юридическую ответственность. В зависимости от социальной опасности все правонарушения подразделяются на преступления и проступки.

Проступки совершаются в различных сферах общественной жизни и подразделяются:

а) на гражданские — проступки, совершаемые в сфере имущественных и личных неимущественных отношений, например, нарушение авторских прав;

б) административные — проступки, посягающие на государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, установленный порядок управления, за которые законодательством предусмотрена административная ответственность;

в) трудовые — виновные противоправные деяния субъектов трудового права, состоящие в неисполнении, нарушении трудовых обязанностей и запрещенные санкциями, содержащимися в нормах законодательства о труде.

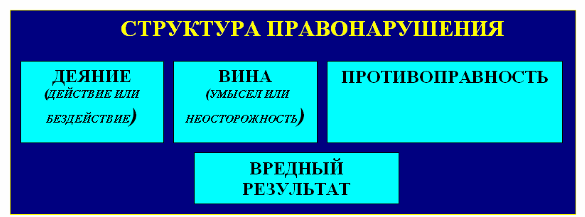

О правонарушении можно говорить лишь тогда, когда налицо все элементы, из которых складывается структура правонарушения:

• деяние (действие или бездействие) — это выраженное вовне фактическое противоправное действие либо бездействие, повлекшее нарушение предписанного законом поведения;

• вина (умысел, неосторожность) — это психическое отношение субъекта к совершаемому им противоправному деянию и к возможным его последствиям;

• противоправность — отступление поведения субъекта от предписаний правовых норм;

• вредный результат — это совокупность отрицательных последствий противоправного деяния;

Кроме того, в правонарушении должна быть причинная связь между противоправным деянием и вредным результатом, определяющая юридический состав правонарушения.

Юридический состав правонарушений.

Юридический состав правонарушения — это система признаков правонарушения, необходимых и достаточных для привлечения лица к юридической ответственности. Юридический состав правонарушения включает в себя четыре составляющие:

1. Субъект правонарушения — деликтоспособное лицо, совершившее противоправное виновное деяние.

2. Объект правонарушения — это область общественных отношений, урегулированная правом, на которое посягает противоправное виновное деяние.

3. Субъективная сторона правонарушения — совокупность признаков, отражающих субъективное отношение лица к совершенному им противоправному деянию. Она характеризуется способностью лица отвечать перед обществом за противоправное деяние.

Субъективная сторона включает в себя:

• цель — конечный результат, которого стремится достичь лицо, совершающее противоправное виновное деяние;

• мотив — внутреннее побуждение, которым руководствуется лицо, совершающее противоправное виновное деяние;

• вина — психическое отношение лица к совершаемому им противоправному деянию и к возможным его последствиям. Выражается в форме умысла или неосторожности.

Умысел может быть:

• прямым — лицо осознает общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность наступления вредных последствий и желает их наступления.

• косвенным — лицо осознает общественно опасный характер своих деяний, предвидит возможность наступления вредных последствий, не желает, но допускает их наступление.

Неосторожность также выражается в двух формах:

• самонадеянность — лицо предвидит общественно вредные последствия своих деяний, но легкомысленно рассчитывает на возможность их предотвращения.

• небрежность — лицо не предвидит общественно вредные последствия своих деяний, хотя могло и должно было предвидеть.

4. Объективная сторона правонарушения — совокупность следующих внешних признаков, характеризующих данное противоправное виновное деяние:

• противоправность — отступление поведения субъекта от соответствующих правовых предписаний (формальный аспект);

• вредный результат (содержательный аспект);

• причинная связь между деянием и вредным результатом (вредный результат должен быть следствием, а само поведение — причиной именно этого результата).

Если юридический состав правонарушения имеется, то за его совершение несется юридическая ответственность.

Виды юридической ответственности

Выделяются следующие виды юридической ответственности.

1. Уголовная ответственность — ответственность за совершенное преступление.

Уголовный кодекс Республики Беларусь [10] предусматривает определенные виды наказания за совершенные преступления. К ним относятся:

а) лишение свободы;

б) исправительные работы без лишения свободы;

в) лишение права занимать определенные должности или наниматься определенной деятельностью;

г) штраф;

д) увольнение с должности;

е) общественное порицание.

Кроме основных наказаний, к осужденным могут применяться дополнительные:

а) конфискация имущества;

б) лишение воинского или специального звания.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, штраф и увольнение с должности могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных наказаний.

В виде исключительной меры наказания за совершенное преступление может быть предусмотрено применение смертной казни.

2. Административная ответственность — ответственность за совершенное административное правонарушение.

Законодательство об административной ответственности предусматривает следующие административные взыскания:

а) предупреждение;

б) штраф;

в) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;

г) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;

д) лишение специального права, предоставленного данному гражданину;

е) исправительные работы;

ж) административный арест.

Возмездное изъятие и конфискация предметов могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных административных взысканий.

3. Гражданская ответственность — ответственность за нарушение имущественных и неимущественных прав.

Гражданское законодательство предусматривает взыскание с лица, нарушившего право, причиненных убытков, а в случаях, предусмотренных законом или договором, неустойки (штрафа, пени), а также иные способы.

4. Дисциплинарная ответственность — ответственность за совершение дисциплинарных проступков.

Трудовое законодательство предусматривает следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) строгий выговор;

г) увольнение.

5. Материальная ответственность — ответственность за вред, причиненный при исполнении трудовых обязанностей. Материальная ответственность выражается в необходимости возмещения виновным лицом причиненного вреда.

Наступление и исключение юридической ответственности

Принцип презумпции невиновности закреплен в конституциях современных демократических государств. Так, в статье 26 Конституции Республики Беларусь [6] определено: «Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность». Поэтому если правонарушение не доказано, то юридическая ответственность не наступает.

Основанием для наступления юридической ответственности является доказанное правонарушение. Оно указывает на момент возникновения основания.

Как юридический факт, правонарушение объективно порождает определенные правовые последствия и соответствующую ответственность для лица, совершившего его. Юридическая ответственность заключается в обязанности претерпевать определенные лишения, возникает непосредственно из факта правонарушения, в то время как реализация санкций требует правоприменительной деятельности государственных органов.

Условия, исключающие юридическую ответственность.

Правонарушением признается лишь виновное деяние, т.е. такое действие (бездействие), которое в момент его совершения находилось под контролем воли и сознания лица, его совершившего.

Отсутствие свободной воли является необходимым юридическим, условием, при котором, деяние не признается правонарушением, даже если оно и имело вредные последствия.

К условиям, исключающим юридическую ответственность, можно отнести следующие:

• невменяемость — состояние, при котором лицо не может отдавать отчета своим действиям или руководить ими вследствие хронической душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния;

• необходимая оборона — действие, совершаемое при защите интересов государства, общества, личности или прав обороняющегося либо другого лица от общественно опасного посягательства путем причинения нападающему вреда, если при этом не были превышены пределы необходимой обороны, т.е. отсутствовало явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства;

• крайняя необходимость — действие, совершенное для устранения опасности, угрожающей интересам государства, общества, личности или правам данного лица либо других граждан, если эта опасность, при данных обстоятельствах, не могла быть устранена иными средствами, и если причиненный вред был меньше, чем предотвращенный.

• малозначительность правонарушения — деяние, не представляющее общественной опасности.

• добровольное прекращение преступной деятельности лицом, совершившим шпионаж или измену государству в форме шпионажа и заявившим государственным органам о совершенных им действиях и оказавшим содействие в предотвращении вредных последствий ( ст. 358, ст. 356, ч.1 ст. 357 Уголовного Кодекса Республики Беларусь [10])

Упомянутые последние преступления связаны с интеллектуальной собственностью государства в виде нераскрытой информации – государственной тайной или служебной тайной, содержащей государственные секреты на основании трактовки их законом Республики Беларусь «О государственных секретах».