- •Тема 1. Вступление. Значение дисциплины «Теория фоторегистрационные процессов» для специалиста по технологии полиграфических производств. 4

- •Тема 3. Основы светотехники. 15

- •Тема 4. Учение о цвете. 20

- •Тема 5 23

- •Тема 1. Вступление. Значение дисциплины «Теория фоторегистрационные процессов» для специалиста по технологии полиграфических производств.

- •Тема 3. Основы светотехники.

- •Тема 4. Учение о цвете.

- •1. Оптическая плотность и экспозиция.

- •2. Основной закон почернения.

- •Плотность цветных объектов

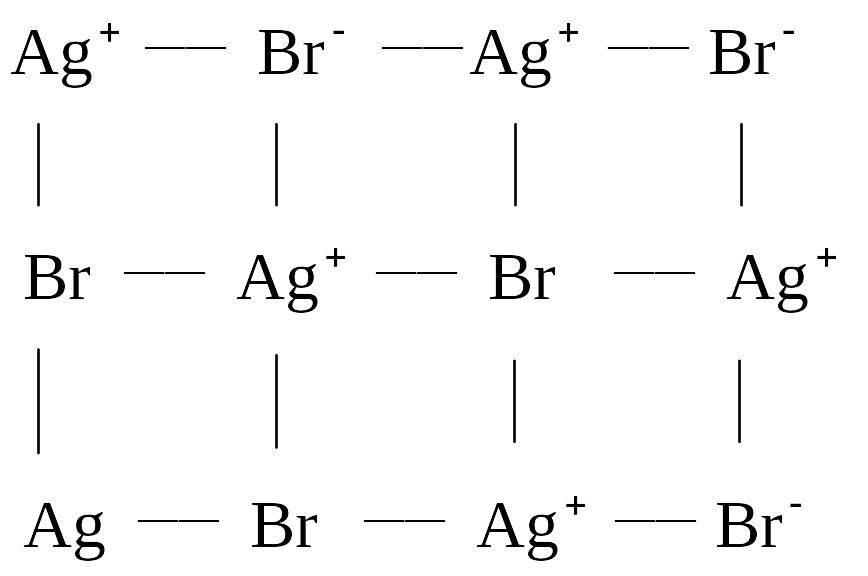

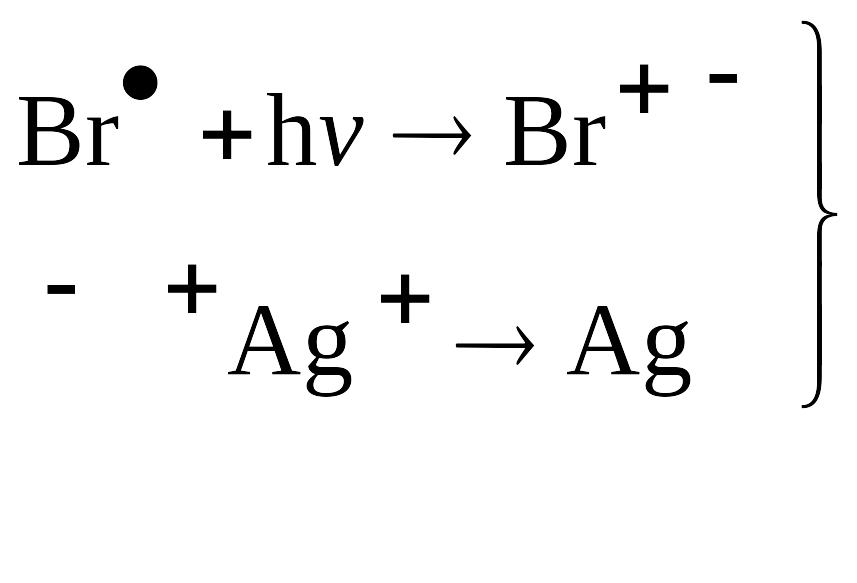

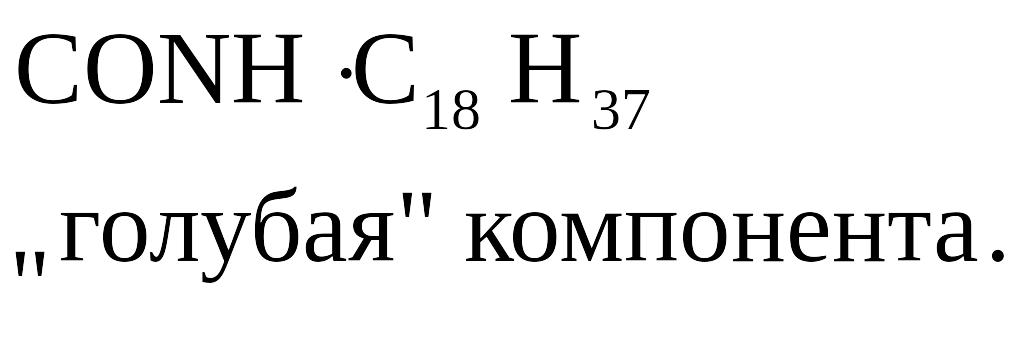

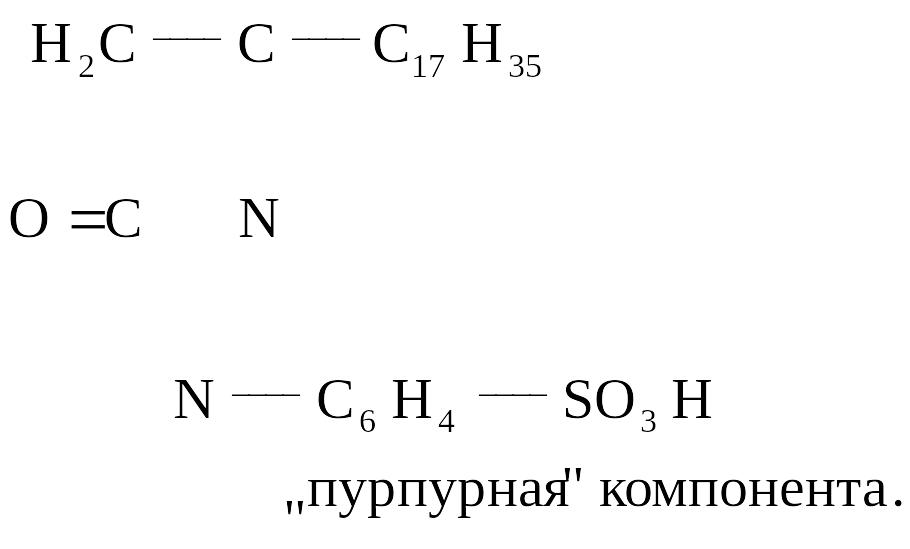

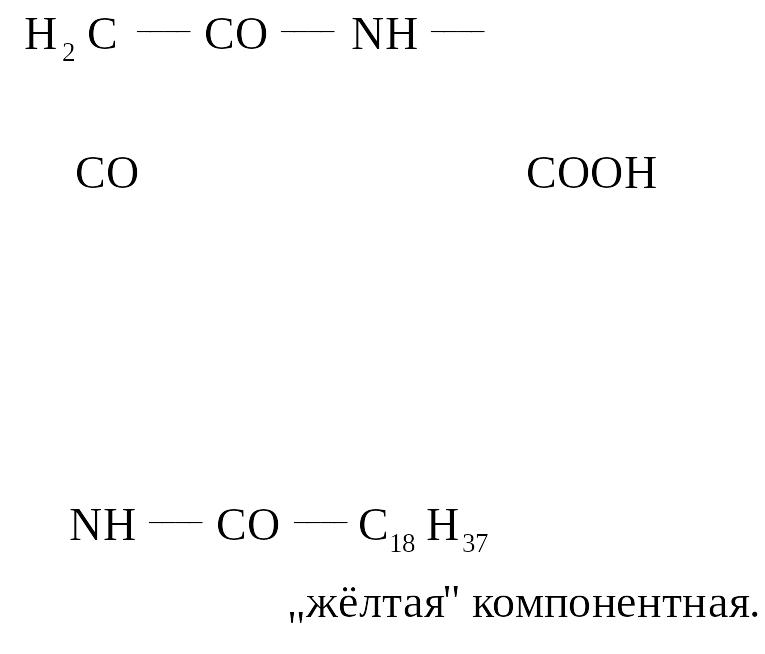

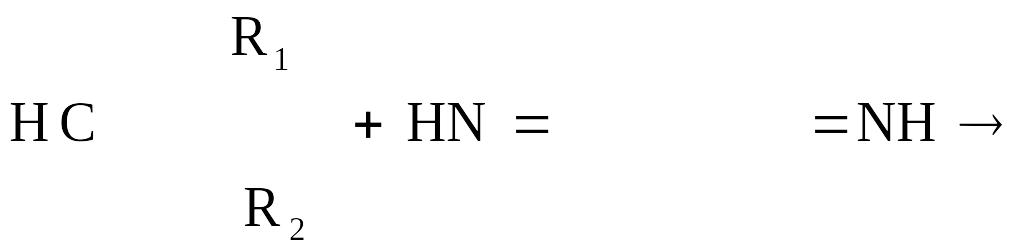

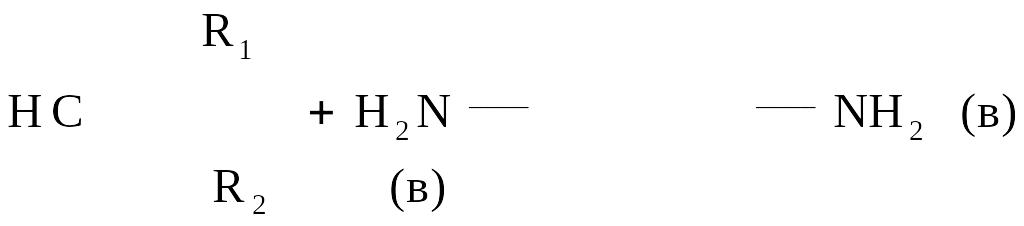

- •Электронный фотохимический процесс.

Различные интервалы оптических плотностей Δ D (они находятся во взаимной связи с градацией).

з рисунка следует, что интервал плотностей и, градация изображения связанны между собой. Увеличение контраста изображения означает одновременно увеличение интервала плотностей. Таким образом на практике можно целенаправленно управлять контрастом, меняя интервал оптических плотностей. Интервал оптических плотностей—основополагающий показатель в репродукционном процессе. При различных технологических процессах необходимо знать требуемые интервалы плотностей.

Основные параметры изображения.

Число ступеней градации.

Изображение имеет определённое число ступеней градации. Теоретически полутоновому изображению соответствует бесконечное число ступеней градации. Практически их число ограничено способностью человеческого глаза различать градации. Глаз фиксирует разницу в значении тонов только при определённом различии плотностей, причём градации в светлых тонах различает лучше, чем в тёмных. Среднее различаемое глазом значение составляет от 0,05 до 0,1 единицы плотностей. Следовательно, можно считать что на прозрачном изображении с максимальной плотностью D=3,0 глаз различат примерно 60 ступеней. При 2000 различаемых ступеней светлоты в природе это означает сильное искажение. Ещё больше оно для непрозрачного изображения с его малым интервалом плотностей и потерями при отражении света. На полутоновом непрозрачном изображении можно различить только 20 – 25 ступеней градации, на растровом – от 12 до 14. Это уменьшенное число степеней означает потери градации и рисунка. Они вызывают необходимость проводить при репродуцировании корректуру определённые градационные преобразовании (следующая глава).

Резкость изображения.

Теоретически на идеальном изображении все точки оригинала должны были бы воспроизводится безукоризненно резкими точками. При этом линии и контуры могут рассматриваться как ряды точек. Практически абсолютная резкость фотографического изображения недостижима. По разным причинам точки расплываются в нерезкие кружки рассеяния. Вследствие этого контуры становятся нечётными, расплывчатыми, изображение – нерезким. Чем больше кружок рассеяния, тем менее резки изображение или его участок. До сих пор нет точных способов измерения не резкости изображения. Резкость можно оценить лишь визуально, и результаты при этом могут быть относительными.

В связи с невысокой различительной способность человеческого глаза абсолютная разность изображения не нужна. Глаз замечает не резкость, начиная с определённого размера (0,1мм) кружка рассеяния при нормальном расстоянии рассматривания (25 см.). К негативу, предназначенному для увеличения, предъявляются более высокие требования. Изображение предназначенное для рассматривания с большего расстояния, оценивается как резкое и при большем диаметре кружка рассеивания. Недостаточная резкость изображения объясняется чаще всего оптическими причинами. Для сенситометрии (точнее резольвометрии) представляет интерес только контурная резкость, зависящая от зернистости фотографического материала.

Оптическая плотность как функция экспозиции.

1. Оптическая плотность и экспозиция.

Оптическая плотность почернения – основной показатель фотографического изображения. Все другие признаки и параметры связанны в итоге с плотностью. Получение почернения серебра в слое, - цель фотопроцесса, но это почернение только средство для достижения конечной цели, а именно: фиксирования и хранения оптической информации. Как известно почернение - результат физико – химического процесса происходящего в слое при экспонировании и проявлении. Степень почернения при этом зависит от светочувствительности фотоматериала. Функциональная зависимость оптической плотности от экспозиции – центральная проблема сенситометрии.

2. Основной закон почернения.

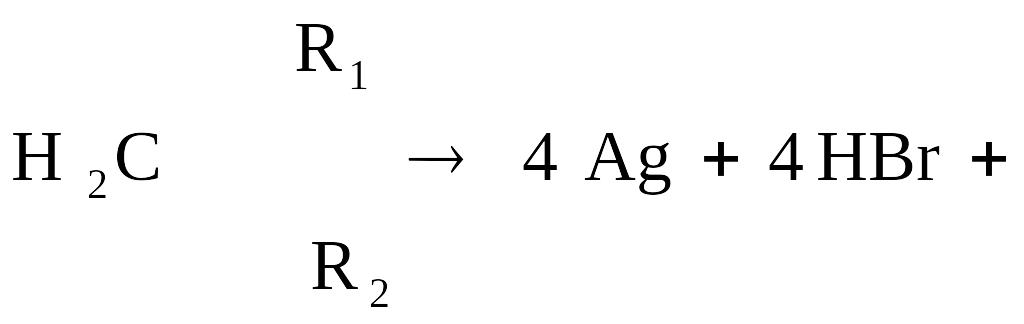

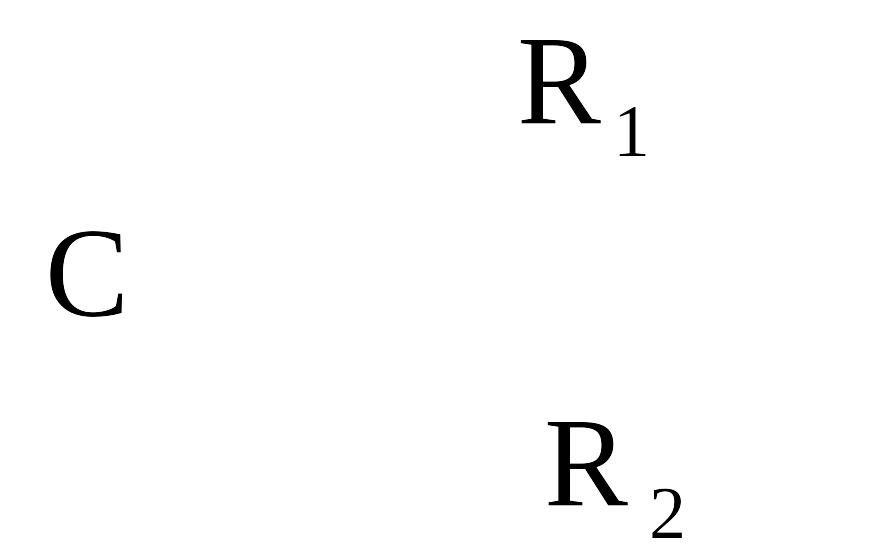

Давно известно и экспериментально подтверждено, что между количеством действующего света и почернением, полученным в фотослое, есть связь. В фотографической практике это подтверждается ежедневно: чем больше экспозиция, тем сильнее почернение слоя при последующем проявлении. Опыты показывают: при повторном экспонировании и при точно воспроизведённых условиях и режимах получается такое же, как в первом случае, почернение. Под понятием “условия” подразумеваются одинаковые материал и условия проявления. Таким образом определяется чёткая функциональная зависимость почернения от экспозиции, иначе – каждому значению экспозиции при данных условиях соответствует определённая оптическая плотность почернения. Основной закон почернения был сформулирован Бунзеном и Роско. Оптическая плотность почернения – функция экспозиции:

D= ƒ (H).

Основной закон почернения – основы для любого расчётного определения экспозиции и тем самым для программирования фотографического процесса. Если каждому значению экспозиции соответствует определённое почернение, то становиться возможным рассчитать необходимую экспозицию для получения заданной оптической плотности почернения. На этой функциональной зависимости базируются и методы электронных приборов управления экспозицией. Расчёт без знания зависимости D= ƒ (H) затруднителен, так как на результат влияет множество факторов. В простейшем виде фотограф использует закон почернения, когда он при недостаточном почернении при пробной съёмке делает вывод о необходимости увеличения экспозиции. Как гласит упомянутый закон, определённая экспозиция вызывает определённое почернение. Экспозиция—это результат произведения освещённости на время экспонирования (Н=Е·t), т.е. две экспозиции Н=Е·t при различной освещённости Е и соответствующей длительности экспонирования t могут быть равны.

![]()

Иначе говоря, длительность экспозиции и освещённость—величины взаимозаменяемые. Уменьшение одной величины обуславливает соответственное увеличение другой.

НЕ1·0,25 t1=Е1·t1

В приведённом примере для достижения одинаковой экспозиции четырёхкратное увеличение освещённости приводит к четырёхкратному уменьшению длительности экспонирования. Поэтому основной закон Бунзера и Роско называют также законом взаимозаместимости. Закон взаимозаместимости – математическое выражение характерного свойства фотографического слоя—способности суммировать энергию.

3.Эффект Шварцшильда.

Вскоре после открытия основного закона почернения выяснилось, что он справедлив к относительно узких границах. Хотя при разных освещённостях световые потоки суммируются, при большей освещённости и такой же итоговой экспозиции плотность почернения увеличивается. Различая так величины, что их нельзя игнорировать при проведении репродукционной съёмки. Эффект Шварцшильда при длительном экспонировании приводит к отклонению от закона взаимозаменяемости. Экспозиция при малых освещённостях и соответственно большей продолжительности даёт в результате меньше почернение, чем экспозиция при большей освещённости и короткой продолжительности, даже если обе экспозиции имеют светотехнически одинаковую величину.

4.Учёт эффекта Шварцшильда.

Эффект Шварцшильда в репродукционной фотографии возникает в случаях, когда для изменения плотностей используют различное время экспонирования. Например, при разных масштабах съёмки требуются разные экспозиции для получения одной и той же плотности. Если при этом длительность экспонирования изменяют в соответствии с законом взаимозаместимости, то может сказаться влияние эффекта Шварцшильда. Для определения экспозиции расчётным путём при указанных условиях закон взаимозаместимости не пригоден.

Закономерности отклонения от закона взаимозаместимости были открыты астрономом Карлом Шварцшильдом в 1900г. Введя в формулу основного закона почернения экспоненту, он правильно рассчитал продолжительность экспонирования при условии получения одинаковых почернений. Экспонента была названа экспонентой Шварцшильда (р).

![]()

Экспонента Шварцшильда имеет постоянное значение для данного фотоматериала (при одних и тех же условиях проявления и при постоянном спектральном составе света). Для разных фотоматериалов значение этого показателя различно. Для длительных экспозиций P<1. Экспоненту Шварцшильда для данного материала определяют опытным путём. Для репродукционных фототехнических плёнок экспонента равна 0.8÷0.9, для фотобумаг ~ 0.7

Зная экспоненту Шварцшильда, можно рассчитать необходимое увеличение длительности экспонирования при уменьшении освещённости.

В фоторепродукционных процессах на практике можно обойти закон Шварцшильда. Как известно, эффект Шварцшильда проявляется при изменяемом времени экспонирования. Но экспозицию можно изменять, изменяя освещённость (при постоянном времени экспонирования). При этом эффект Шварцшильда не сказывается.

При репродуцировании основной причиной изменения освещённости плоскости экспонирования является изменение масштаба съёмки. Установкой соответствующих диафрагм можно создавать в плоскости экспонирования постоянную освещённость и таким образом работать при постоянной выдержке. Современные фотокамеры снабжены устройствами, в которых диафрагма может изменятся в зависимости от масштаба съёмки (эквивалентная диафрагма, зависящая от расстояния между объективом и изображением.)

Управлением экспозицией при постоянном времени и переменной освещённости возможно также и в других случаях.

При очень высокой освещённости и очень коротких выдержках (электронные импульсные вспышки) эффект Шварцшильда влияет в обратном направлении, а именно P<1.

Соляризация.

Закон почернения D= ƒ (Е·t) имеет ещё одно ограничение. В общей формулировке закона почернения нет ограничений для значений Е и t. Но если мощность лампы не может увеличиваться безгранично, то продолжительность экспонирования ничем не ограничивается. В соответствии с законом почернения плотность должна бесконечно увеличиваться, чего не бывает в действительности. Каждый фото слой верхнюю границу почернения (в зависимости от условий проявления и содержания серебра в слое). По достижении границы, даже при максимальном увеличении экспозиции, плотность почернения увеличиваться не будет. Если слой экспонировать больше этого максимума, то можно наблюдать, что несмотря на увеличение экспозиции, плотность почернения уменьшается

Соляризация:

Экспозиция больше Нm приводит к уменьшению плотности.

Это явление наблюдается при значительном пере экспонировании. Очень светлые объекты имеют на негативе значительно меньшую плотность почернения, чем более тёмные участки. Эта регрессия почернения называется соляризацией. Для фоторепродукционного процесса она имеет второстепенное значение. Соляризацию можно наблюдать при съёмке оригиналов, снятых против света или в ночное время с источником света в кадре.

Экспозиция и градация.

З акон

почернения – основа для управления

плотностью почернения при экспонировании,

например, при программировании в процессе

получения полутонового изображения с

заданной градационной характеристикой.

Характерные признаки полутонового

изображения – различные значения

плотности. Эти ступенчатые плотности

в каждом случае – результат различных

экспозиций. От различных плотностей

оригинала отражаются различные световые

потоки и создают на фотоплёнке разную

освещённость. В соответствии с законом

взаимозаместимости разная освещённость

означает разную экспозицию. Несмотря

на одинаковое время экспонирования в

фотографическом слое ****** различные

плотности почернения. Это основное

положение помогает понять смысл кривой

плотности почернения. (Рис.)

акон

почернения – основа для управления

плотностью почернения при экспонировании,

например, при программировании в процессе

получения полутонового изображения с

заданной градационной характеристикой.

Характерные признаки полутонового

изображения – различные значения

плотности. Эти ступенчатые плотности

в каждом случае – результат различных

экспозиций. От различных плотностей

оригинала отражаются различные световые

потоки и создают на фотоплёнке разную

освещённость. В соответствии с законом

взаимозаместимости разная освещённость

означает разную экспозицию. Несмотря

на одинаковое время экспонирования в

фотографическом слое ****** различные

плотности почернения. Это основное

положение помогает понять смысл кривой

плотности почернения. (Рис.)

Большая экспозиция увеличивает оптическую плотность, но не изменяет контраст.

Такие же изменяющиеся плотности образуются при проведении пробного экспонирования с постоянной освещённостью и закономерно изменяемым временем экспонирования. (Рис.)

D

D

|

ф |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

а

а

Ступенчатая шкала оптических плотностей результат изменения светового потока или времени экспонирования. Характер градационной кривой и интервал изображения в первом приближении не зависят от длительности экспонирования. Они заданы полутоновым оригиналом. При неизменных условиях (материал, режим проявления) более длительная экспозиция приводит к большему потемнению всех тонов изображения (негатива). Характер тонопередачи при этом не изменяется. (Рис.№?). Продолжительность экспонирования не влияет на контраст изображения не только делает его светлее или темнее (недоэкспонирование или переэкспонирование при этом в расчёт не берутся).

Особый случай имеет место, когда фотослой получает дополнительную экспозицию меньше порога чувствительности. Основная экспозиция даёт различные плотности. При дополнительной экспозиции на всю поверхность фотоплёнки падает свет малой интенсивности. Относительно основной (большой ) экспозиции слабая дополнительная экспозиция не даёт в светах негатива заметного увеличения плотности. Но чем меньше основная экспозиция, тем относительно больше доля этой дополнительной экспозиции и тем больше дополнительное почернение. В тенях влияние дополнительной экспозиции самое значительное и почернение увеличивается заметно. Результат – явное уменьшение контраста. (Рис.№?).

Рассеянный свет, действующий как дополнительная экспозиция, изменяет оптическую плотность на слабо экспонированных участках изображения. Следствие этого уменьшение контраста.

Такую “под пороговую” дополнительную экспозицию может непреднамеренно получить фотослой при неправильном или очень или очень светлом освещении тёмной комнаты или при светорассеянии в камере фотоаппарата. Этот эффект может быть сознательно использован для регулирования градации за счёт полутоновой вспомогательной экспозиции (далее по главе). Этим же явлением объясняется влияние вспомогательной (предварительной) экспозиции при растровой съёмке или при контактном растрировании (далее по главе). Закон взаимозаменяемости нельзя понимать как закон пропорциональности. Удвоение экспозиции не вызывает удвоение плотности.

Плотность как измеряемый параметр.

Пропускание и отражение как первичные измеряемые величины.

Приборы для измерения плотности (денситометры) работают на фотоэлементах. Отклонение указателя прибора управляется световым потоком, попадающим на фотоэлементы. Измерительный прибор, улавливает и оценивает световой поток, который остаётся после поглощения измеряемым образцом и попадает к приемнику информации. Таким образом, измеряется собственно отражение или пропускание, и эта величина пересчитывается в единицы плотности. Пропускание в сенсиметрии—это оценка степени прозрачности слоя. Она определяется как отношение происшедшего светового потока Фт, к падающему Ф:

![]()

Падающий световой поток Ф, независимости от его абсолютной величины, принимается за 100%. Пропускание – относительная величина, она не имеет размерности. Прошедший световой поток всегда меньше падающего, т.е. Т<1. Пропускание определяется в десятичных величинах или в процентах (Рис.).

Различное пропускание:

а) Т1=0,5 б) Т2=0,1

Полным аналогом пропускания для непрозрачных изображений является отражение. Но при его определении необходимо учитывать особенности непрозрачного изображения. Отражённый световой поток не должен смешиваться с падающим. Как известно, в лучшем случае, поверхность может отразить около 80% света. Чисто белая поверхность, не содержащая проявленного серебра, имеет отражение около 0,8; пропускание таких же участков без серебра=1,0. Следовательно, сравнение измерённых таким образом величин на прозрачных и непрозрачных участках невозможно. Поэтому определяют отражение непрозрачного изображения относительно светового потока, отражённого чисто белым тоном. (Рис.№?)

Отражение является измеряемой величиной

тонов непрозрачного изображения и

определяется как отношение светового

потока, отражённого измеряемой

поверхностью (ФR), к световому потоку,

отражённому чисто белой поверхностью

(ФRi):

![]()

Все другие положения для отражения и пропускания одинаковы: это безразмерная величина, она всегда меньше единицы и выражается в % или десятичных дробях. Принципиально одинаковый физический смысл этих двух величин даёт возможность при дальнейших рассуждениях всё сказанное о пропускании относить и к отражению.

Оптическая плотность – наиболее приемлемый показатель.

Математическим способом можно изменить форму выражения пропускания. Образование обратного значения пропускания приводит к тому, что это число увеличивается с увеличением тона. При дополнительном логарифмировании сложение тонов (при, их наложении) также выражается суммой числовых значений. Результат этих двух математических преобразований – оптическая плотность. (Рис.).

Два математических действия преобразуют пропускание в оптическую плотность.

D=ℓ![]() ;

D=ℓ

;

D=ℓ![]() ;

;

Оптическая плотность – логарифм обратной величины пропускания (или отражения). Схема и числовые примеры показывают, что показатель плотность удовлетворяет всем необходимым требованиям. Например, если свет совсем не поглощается, то оптическая плотность D=0 и пропускание Т=1.

-

0

1

1

0

1

0,5

2

0,3

2

0,25

4

0,6

3

0,125

8

0,9

Оптическая плотность

![]() ɡ

ɡ![]() чётко отражает суть и соответствует (в

первом приближении) визуальному

впечатлению. Сложение тонов это и есть

сложение оптических плотностей.

Равномерный рост плотностей выражается

линейным подъёмом значений плотности.

Ряд чисел соответствует визуальному

впечатлению и даёт возможность

представлять различия тонов в виде

чисел. Удвоение значения тона увеличивает

вдвое значение плотности, так как

сложение тонов соответствует сложению

чисел плотности. Для ежедневной

практической работы сложение значительно

роще и удобнее, чем умножение десятичных

дробей.

чётко отражает суть и соответствует (в

первом приближении) визуальному

впечатлению. Сложение тонов это и есть

сложение оптических плотностей.

Равномерный рост плотностей выражается

линейным подъёмом значений плотности.

Ряд чисел соответствует визуальному

впечатлению и даёт возможность

представлять различия тонов в виде

чисел. Удвоение значения тона увеличивает

вдвое значение плотности, так как

сложение тонов соответствует сложению

чисел плотности. Для ежедневной

практической работы сложение значительно

роще и удобнее, чем умножение десятичных

дробей.

Пропускание при данной оптической плотности.

З начение

оптической плотности—основа для

определения параметров программируемого

процесса репродуцирования. Но оно не

может быть использовано при расчёте

экспозиции непосредственно как выходное

значение, так как экспозиция не

пропорциональна плотности.

начение

оптической плотности—основа для

определения параметров программируемого

процесса репродуцирования. Но оно не

может быть использовано при расчёте

экспозиции непосредственно как выходное

значение, так как экспозиция не

пропорциональна плотности.

Прямая и обратная связь между пропусканием и оптической плотностью.

Основа для определения экспозиции – пропускание или отражение значения которых некоторые денситометры показывают наряду с плотностью. Если такого прибора нет, то по данной плотности расчётом определяют соответствующее пропускание.

Как известно, два математических преобразования приводят от пропускания к плотности и наоборот. Для обратного логарифмирования употребляется выражение антилогарифм

![]()

Пропускание (или отражение) – обратная величина антилогарифма плотности.

Плотность цветных объектов

Сенсиметрическое определение плотности не делает принципиальных различий между чёрно – белым и цветным изображениями. Тона цветного оригинала или цветных отпечатков точно также являются объектами для измерения плотности.

Плотность цветных объектов определяется аналогично серым тонам логарифмической величиной.

Плотность цветных объектов – величина, определяющая насыщенность цвета. Чем больше насыщенность, тем больше поглощение падающего света и тем больше плотность.

Пропускание (или отражение) цветных слоёв зависит от длины волны излучения, являющегося носителем энергии. Это видно на примере сине-зелённого светофильтра при прохождении через него: а – сине-зелённого света, б – жёлто-зелённого света, в – жёлтовато-красного света.

В отличие от плотностей нейтрально – серых тонов значение тонов цветного изображения зависят от спектрального состава падающего света. (Рис № ). Поэтому определение плотностей оригиналов предполагает точное знание спектрального состава света, используемого при измерении. Это наглядно показано на примере красного светофильтра. (Рис). У бесцветной прозрачной плёнки плотность в красном свете равна нулю.

Изменение зональных плотностей при прохождении света через красные светофильтры. Причина осветления – аддитивное смешивание прошедших дополнительных цветов с частью красного светового потока.

Такая плёнка одинаково пропускает излучения трёх зон спектра. Все красные плёнки, независимо от их плотности, полностью пропускают красную составляющую спектра; этим определяется восприятие их цвета. Все красные фильтры имеют явное поглощение в области дополнительных цветов (синей и зелёной). Чем светлее фильтр, тем больше световой энергии в зонах дополнительных цветов он пропускает.

Спектральная плотность характеризует насыщенность чистых цветов. Её выражают значением поглощения излучений дополнительной области спектра. Это относится как к прозрачным, так и непрозрачным изображениям.

Минимальная и максимальная плотность.

Минимальная плотность теоретически имеет нулевое значение. Такое почернение можно было бы представить как плёнку, слой которой не содержит серебра. Но так как чистая желатина и подложка все же поглощает свет, то плотность даже чистой плёнки не равна нулю. В денситометрах нулевая точка отсчёта прибора может быть установлена по желанию, благодаря чему можно принимать во внимание плотность подложки и желатинового слоя, а измерять только плотность почернения.

Необходимо так же обратить внимание на вуаль проявленной плёнки, так как плотность почернения изобразительной информации “над вуалью”, т. е. вычитая плотность вуали. При репродуцирование интересно знать минимальную разницу плотностей, которую можно однозначно зарегистрировать глазом и денситометром.

Чувствительность глаза к различению тонов зависит от яркости. Чем меньше плотность и чем выше преобладающая освещённость (фон адаптации), тем более малые ступени различия, улавливает глаз. На 30-ступеньчатой шкале различия в заведомо равных по плотности ступенях на светлых участках воспринимаются как большие, чем на тёмных участках. При хорошей освещённости глаз улавливает на светлых участках изображения разницу плотностей 0,02, а на темных участках – 0,2. С уменьшением освещённости различительная способность глаза быстро падает. Поэтому визуальное измерение плотностей путём оптического сравнения на участках больших плотностей не даёт удовлетворительных результатов.

Фотоэлементы в разных диапазонах измерения также имеют различную чувствительность. При соответствующе конструкции можно достичь того, чтобы фотоэлектрический денситометр во всех диапазонах измерения надёжно определял различие плотностей в 0,01 – 0,02. Максимально достижимая плотность представляет для репродуцирования только теоретический интерес. Верхняя граница плотности лежит около 4,0, что соответствует пропусканию одной сотой % падающего света. Обычные денситометры имеют диапазон измерения от 0,0 до 4,0. Плотности такого порядка имеют только фото оригиналы на прозрачной основе и штриховые негативы. На полутоновых изображениях при репродуцировании редко бывают плотности более 2.0—2,5.

Измерение оптических плотностей.

Денситометрия (density—плотность, англ.) является частью сенситометрии. Денситометрия изучает вопросы измерения плотности.

Объяснение принципов измерения плотностей приводится на примере измерения плотностей прозрачных изображений. Всё сказанное имеет тот же смысл и для непрозрачных изображений.

Объект измерения и измеряемая величина.

Объектом измерения является материальный носитель изобразительной информации, на котором зарегистрированы определённые значения тонов, которые зависят от поглощающей способности определённых участков изображения. Но тон становится видимым и измеримым, если есть свет, несущий сигнал, который в свою очередь определяется не только степенью поглощения, но одновременно и количеством световой энергии (Рис.№ ).

Восприятие светлоты определяется не только степенью поглощения, но и величиной падающего светового потока. При слабой освещённости один и тот же серый тон кажется темнее, чем ярче лампа, тем больше при том же поглощении прошедший световой поток, тем светлее будет казаться серый тон.

Необходимое условие измерений плотности: измерение не должно оценивать впечатление яркости, так как оно зависит от освещённости. Важна только постоянная величина тона, которая зависит исключительно от поглощающей способности.

Это условие восполняется благодаря определению измеряемой величины. Плотность зависит от пропускания (отражения). Пропускание оценивается отношением интенсивности света, прошедшего через донный участок изображения, к интенсивности света, падающего на него. Таким образом, степень пропускания конкретного участка одна и та же, в том числе при различном восприятии яркости. Благодаря этому становится возможным измерение плотности.

Важно и следующее свойство измеряемой величины. Плотность не является непосредственным результатом измерения, в действительности измеряется пропускание (или отражение на непрозрачных объектах). Плотность – результат математического преобразования значения пропускания.

Способы измерения оптических плотностей.

Физическая сущность плотности обуславливает способ её измерения, который складывается из двух стадий:

1)определение пропускания (отражения);

2)пересчёт пропускания (отражения) в плотность (логарифмирование), (Рис. а,б,в). Обе стадии проходят в денситометре. Некоторые типы денситометров указывают и плотность и пропускание (отражение). Любое измерение – сравнение с какой-либо принятой единицей. Измеряемая плотность сравнивается с тоном, имеющим Нулевое поглощение, т. е. с белым тоном. При измерении в проходящем свете, это исходный световой поток, освещающий измеряемый объект. При измерениях в отражённом свете измеряемая плотность сравнивается с отражающей белой поверхностью.

В другом методе измерения сравнение тонов ещё нагляднее. Если пропускание (или плотность) данного тона известны, можно к неизвестной величине добавить столько,, чтобы выравнить степень поглощения двух образцов. Этот метод применён в современных денситометрах при использовании серого измерительного клина. Его можно реализовать и простейшим оптическим способом.

Если известна плотность тона сравнивания, то отпадает операция логарифмирования, искомая величина получается сразу в единицах плотности.

Измерение плотностей оптическим сравнением.

Оптические денситометры сегодня практически не применяются, так как их чувствительность недостаточна для современных технических процессов. Но используемый в них принцип сравнения представляет интерес для понимания функционирования фотоэлектрических денситометров.

Об

Оптические денситометры работают по двух лучевой системе. Измерительный световой поток Ф1 и поток сравненияФ2 с помощью зеркал направляются на поле наблюдения окуляра. За счёт перемещения измерительного клина поток сравнения выражается с измерительным световым потоком до одинакового зрительного восприятия механическое перемещение клина приводит в действие указатель измеряемой величины.

Требования к денситометрам.

Современный репродукционный процесс предъявляет к денситометрам очень высокие требования по надёжности и точности измерения плотностей. Качество измерительных приборов вносит свой существенный вклад в результат репродуцирования. К денситометрам предъявляются следующие основные требования:

— объективность результатов измерения: результат измерения не должен зависеть от визуального впечатления;

— высокая точность: значение плотности не должно зависеть от типа прибора и должно характеризовать действительное пропускание (отражение) измеряемого типа;

— высокая чувствительность: прибор должен обеспечивать точное изменение разницы плотностей в 0,01—0,02;

— воспроизводимость результатов измерения: измерения одного и того же объекта, сделанным в разное время, должны давать один и тот же результат с точностью ± 0,01 – 0,02;

— минимальное различие данных, полученных на разных денситометрах: для одного и того же объекта измерения разные приборы должны показывать разные результаты;

— независимость от колебаний в источнике измерительного света: принцип функционирования прибора долен быть таким, чтобы результаты измерений не зависели от таких колебаний;

—надёжность во всём диапазоне измерений.

Все эти требования могут быть выполнены только фотоэлектрическим денситометром.

Принцип работы фотоэлектрических денситометров.

Современные денситометры обеспечивают высокую точность измерений, просты в обслуживании и выдают чёткие и понятные результаты. Денситометры пропускания работают чаще всего в нескольких диапазонах измерения и позволяют измерять разные носители информации. Для измерения зональных плотностей цветных объектов используют денситометры, оснащённые цветными измерительными светофильтрами (далее). Денситометры с набором диафрагм разного диаметра дают возможность измерять растровые поля (далее).

Измерение плотностей на цветных и растровых изображения возможны также в отражённом свете.

Важнейшим составным элементом

фотоэлектрических денситометров

является фото преобразователь (фотоэлемент

или фотоэлемент).Он работает как

преобразователь сигналов причём входной

сигнал определяющий величину тона,

является функцией входного сигнала –

светового потока. Электрический

измерительный прибор сравнивает сигналы

и управляет указателем измеренной

величины. Денситометры используемые

при репродуцировании, работают

преимущественно по двух лучевой системе

(Рис. Табл.). Измерительный световой луч

![]() падаёт сигнал о значении тона измеряемого

объекта на фото преобразователь. Второй

луч света

падаёт сигнал о значении тона измеряемого

объекта на фото преобразователь. Второй

луч света

![]() служит для сравнения. Принципиальное

построение денситометров так же как у

приборов, используемых при сравнительных

оптических измерениях. Но техническое

построение фотоэлектрических денситометров

значительно сложнее. Измерения ведут

в рассеянном свете. В денситометрах

пропускания свет рассеивается матовым

стеклом в плоскости измерения. Правильный

результат измерения получают при условии

контакта фото слоя с этим стеклом. При

неправильном положении вследствие

диффузии света результат измерения

будет неточным.

служит для сравнения. Принципиальное

построение денситометров так же как у

приборов, используемых при сравнительных

оптических измерениях. Но техническое

построение фотоэлектрических денситометров

значительно сложнее. Измерения ведут

в рассеянном свете. В денситометрах

пропускания свет рассеивается матовым

стеклом в плоскости измерения. Правильный

результат измерения получают при условии

контакта фото слоя с этим стеклом. При

неправильном положении вследствие

диффузии света результат измерения

будет неточным.

Измерения можно производить на мокрых слоях, что часто не обходимо в производственных условиях из-за недостатка времени и отсутствия автоматических проявляющих установок. При этом необходимо учитывать, что набухший желатиновый слой за счёт менее плотной упаковки серебряных частиц имеет несколько большую прозрачность и меньшую плотность, чем сухой.

Каждый денситометр должен быть отрегулирован и настроен на нулевую точку отчёта. Современные денситометры пропускания для цветных изображений имеют диапазон измерения до 4,0. Простейшие денситометры для чёрно – белых изображений в отражённом свете имеют диапазон 2,0 – 2,5.

Измерение растровых тонов.

Измерение растровых тонов в высокой и офсетной печати основано на тех же принципах и не требует специальных приборов. Необходимым условием является лишь достаточное большое поле измерения, чтобы можно было охватить одновременно некоторое количество растровых элементов и промежутков между ними. Растровые тона можно измерять денситометром. При этом диаметр поля измерения должен быть не менее 2 мм.

Как известно, значение растрового тона – результат оптического смешения чёрного и белого, т.е. растровых элементов и промежутков между ними. Значение сигнала, попадающего в прибор, определяется средним тоном измеряемого участка растровой поверхности. Получаемое значение плотности почернения, соответствующее этому серому тону, называется интегральной плотностью почернения. Для репродукционного процесса необходимо знать значение растрового тона в %, которое может быть вычислено из значения плотности по формуле:

![]()

Точные результаты при таких расчётах могут быть получены при условии безореольной точки с плотностью не менее 2,0. Если эти условия не выполняются, то перед измерением необходимо сделать переконтакт. Функциональная связь между интегральными плотностями и значением растрового тона представлена на (рис. сделать!!!) который даёт возможность определить искомую величину без трудоёмких вычислений. Из графика видно, что значениям растровых тонов менее 20% соответствует интегральная плотность менее 0,1. Измерение таких малых значений ненадёжно, так как соизмеримо с погрешностями денситометра (одиннадцати польная шкала).

Измерение зональных плотностей.

Условием использования измерительной техники на всех стадиях процесса репродуцирования (от цветного оригинала до оттиска) являются возможность проведения измерений зональных плотностей. Денситометры должны обеспечивать возможность измерений зональных плотностей. Денситометры должны обеспечивать возможность измерения в проходящем и отражённом свете за цветными измерительными светофильтрами; фотоумножители (фото преобразователи) денситометров должны иметь чувствительность к излучениям всех зон спектра.

Денситометры для измерения зональных плотностей в отражённом свете можно использовать для измерения растровых тонов на оттиске.

При измерении зональных плотностей каждой краски или цвета устанавливают соответствующий фильтр и устанавливают денситометр на ***** . Цветные фильтры находятся в ходе лучей измерения и сравнения. Как известно, плотность определяется по пропусканию(или отражению) в зонах дополнительного цвета. Эта часть спектра пропускается светофильтром, и далее сигнал передаётся к фото преобразователю.

Кривая оптических плотностей почернения как наглядное представление функции D=ƒ(Н).

Диаграмма плотностей и характеристическая кривая.

Установление количественной взаимосвязи между подействовавшим светом и получения в фото слое плотностью, даёт количественную характеристику фото слоя и является объективным и точным методом контроля фото слоя. Этот метод называется сенситометрией. Сенситометрический контроль включает два основных этапа:

1.Испытуемый слой подвергают действию определённых количеств освещения – экспозиций и обрабатывая его в строго определённых условиях, - получают сенситограмму.

2.Измеряют потемнения, полученные на сенситограмме, и сопоставляют результаты измерений с экспозициями, полученными слоем. Количественную взаимосвязь между этими величинами выражают графически в виде так называемой характеристической кривой. Совокупность условий и методов испытаний фото слоев называется сенситометрической системой.

Единой международной сенситометрической системы не существует. В различных странах приняты различные сенситометрические системы.

Прибор, при помощи которого фото слою сообщают определённые, точно отмерянные порции или дозы света, называется сенситометром. Иногда ошибочно считают, что сенситометр.

Служит для измерения светочувствительности фото слоя. В действительности при помощи сенситометра отмеряют (дозируют) экспозиции, получаемые фото слоем. Сенситометр со шкалой освещённости приближает условия испытания слоя к практическим условиям фотографирования и поэтому современные сенситометры, работают по этому принципу.

Измерение экспозиции по шкале освещённости обычно достигается при помощи оптического клина. Такой оптический клин чаще всего изготавливают путём введения желатинового раствора, окрашенного нейтрально – серым красителем в пространство между двумя стеклянными пластинками, поставленными под углом. Полученный таким образом окрашенный желатиновый клин настолько тонок и угол его настолько мал, что пластинка с клином представляется плоскопараллельной. Во избежание повреждений, этот слой защищают покровным стеклом или плёнкой. Если во время экспозиции поместить оптический клин между фото слоем и источником света, то освещённость участков фото слоя будут различна. Следовательно, разные участки фото слоя под клином получают разные экспозиции.

Наряду с “плавным” оптическим клином применяют и ступенчатый оптический клин. Такой клин изготовляется в виде желатиновой плёнки, в которой количество нейтрально – серого, светопоглощающего вещества изменяется не плавно, а скачками, в виде ступней. Сенситометр ФСР – 41 (схема).

Испытуемый фото слой (фотоплёнку) помещают в кассету сенситометра, экспонируют, проявляют и фиксируют. Для того чтобы результаты испытаний были практически полезны, условия экспонирования и обработки слоя должны приближаться к производственным условиям.

Испытуемый образец разрезают на три – пять полосок и одновременно помещают в ******* с проявителем, в которой каждую полоску проявляют в течение различного заданного времени при температуре 20±0,5º.После проявления плёнку погружают на 5с. в стоп ванну с раствором следующего состава:

Уксусная кислота 30%, (мл.) —120

Вода, (л) —

Затем фиксируют в фиксаже. Результаты промера оптических плотностей сенситограммы записывают в таблицу затем переносят на специальный бланк.

-

№ пом.

опт. плот.

Ступени значений тонов могут быть наглядно представлены в виде диаграммы плотностей. Она имеет аналогичную с характеристической кривой, но на ней нет всех данных, которые показывали бы динамику фотографического процесса.

На характеристической кривой по оси абсцисс отложены соответствующие экспозиции и видно, какая экспозиция вызвала определённую плотность. Таким образом, эта кривая показывает влияние фотографического процесса на изображение.

Т

С

а

Н1 Н2

lg Н

б

а

Диаграмма плотности (а) и характеристическая кривая (б)

А – на абсциссе показано только положение тонов на площади изображения; б – дана зависимость оптической плотности D от экспозиции lg Н; Т – тени; С – света.

Логарифмическое возрастание экспозиции.

Характеристическая кривая – графическое представление функции. Каждому значению экспозиции соответствует определённая оптическая плотность почернения. Значение этой зависимости даёт возможность определить, экспозицию, необходимую для получения заданной плоскости. Таким образом, однозначное обозначение характеристической кривой возможно только в случае если точно известно какое приращение плотности является следствием определённого увеличения экспозиции.

Линейное увеличение экспозиции приводит к увеличению плотности неравными ступенями. Разность плотности от ступени к ступени уменьшается. Равномерные ступени плотности соответствуют геометрическому (логарифмическому) увеличению экспозиции. Поэтому ось абсцисс кривой плотностей имеет логарифмическое деление (Рис. № ) При представлении результатов предыдущих опытов в виде графика видно, что кривая при логарифмическом делении оси абсцисс превращаются в прямую линию. Это имеет для оценки кривой плотностей решающее значение.

D5 D4

D3

D2

D1

D

D5

D4

D3

D2

D1

D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t 2t 3t 4t 5t |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t 2t 3t 4t 5t |

|

|

|

|

Н

Н

(а)

(б)

Линейная зависимость

между экспозицией Н и плотностью D возможна при условии, что значения Н по, оси х (б) откладываются по логарифмической шкале.

Характеристическая кривая.

Характеристическая кривая делает наглядным влияние фотографического процесса на тонопередачу. Отдельная конкретная кривая характеризует условия определённой фотографической обработки. Различные фотоматериалы и различные условия проявления дадут при одинаковом экспонировании разную тонопередачу и будут характеризоваться разными кривыми. Отсюда понятно, почему эту кривую называют характеристической кривой. При всех различиях все кривые имеют общие признаки (Рис. № ). Обе кривые начинаются не в нулевой точке системы координат, а несколько выше. Нижний участок кривых имеет возрастающую крутизну и далее переходит в прямолинейный участок различной длины и наклона. Обе кривые достигают различной высоты, т.е. показывают различную плотность, но заканчиваются пологим участом.

Характеристическая кривая контрастно

(м1) и мягко (м2)

работающей плёнки.

D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В1 |

|

Г1 (М1) |

|

|

|

|

|

В2 |

Г2 (М2) |

|

|

Б2 |

|

|

|

|

|

А

0,6 1,2 1,8 2,4

3,0 3,6 |

|

А1 |

|

|

|

|

2,4

1,8

1,2

0,6

lg Н

Нижний выгнутый отрезок кривой (от А до Б) называется нижним нелинейным участком. Средний участок (от Б до В) – прямолинейный участок кривой. Верхний выгнутый (от В до Г) называется верхним нелинейным участком.

Нижний нелинейный участок кривой плотностей объясняется свойствами фотослоя, который не сразу реагирует на начинающую действовать экспозицию равномерным почернением. Все фотоматериалы имеют нижний нелинейный участок. Только начиная с определённой экспозиции (в логарифмических единицах), плотности возрастают пропорционально. Количество энергии, необходимое для достижения точки Б, различно для разных фотослоёв. Для фототехнических материалов важно, чтобы область недодержек была маленькой. Неискаженная тона передача возможна только в области экспозиций, соответствующих прямолинейному участку кривой.

Заводы – изготовители фотоматериалов стремятся к тому, чтобы фототехнические плёнки имели возможно больший прямолинейный участок на характеристической кривой. Необходимо так отработать технологический процесс, чтобы по возможности передать плотности изображения в интервале этого прямолинейного участка. Прирост плотностей после достижения максимальной плотности быстро уменьшается. Кривая заканчивается плоским участком, который может быть разным для разных материалов: для очень мягких фотоматериалов и очень быстрого проявления он будет также к оси абсциссе. К плоскому участку примыкает область соляризации.

Координатная сетка характеристической кривой.

Характеристическая кривая лежит в первом ***** системы координат. По оси ординат откладывается плотность D, как зависимая переменная, по оси абсцисс – экспозиция Масштаб по обеим осям должен быть одинаковым. Обе оси имеют одинаковые деления. Нанесённые на график цифры – десятичные логарифмы отражения (прозрачности) (плотность – это логарифмическая величина !) и экспозиции.

3,0

2,4

1,8

1,2

0,6

D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Координатная сетка характеристической

кривой. Масштаб по осям выбран так, что

значение 0,3 по оси Х равно lg2=0,3

по оси У.

lg Н

Целесообразно для деления осей

использовать последовательность чисел,

которая образуется при умножении

основной величины 0,3 на целые числа

1,2,3… такое деление соответствует

практическим требованиям, так как lg

2=0,3. Таким образом, в основу деления

положено постоянное удвоение экспозиции

в 2 и

![]() раза

- фактор клина, использумый обычно в

серых шкалах.

раза

- фактор клина, использумый обычно в

серых шкалах.

0,6

1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

Значения плотностей ступеней шкалы переносятся, таким образом, в систему координат характеристической кривой, которая только тогда имеет действительную ценность для специалиста, когда в её величинах отражаются указанные технические параметры процесса и кривая является математическим выражением реального фотографического процесса. Числа по оси ординат показывают значения плотностей, полученные на фотографическом изображении. По оси абсцисс откладывается экспозиция в логарифмических единицах. Существует две возможности измерения экспозиции.

При постоянной освещённости фотослоя по оси абсциссе откладывают изменяющееся время экспонирования. При постоянном времени экспонирования откладывают значения увеличивающейся освещённости фотослоя.

Рис. 2/2 Координатная сетка характеристической кривой. Ордината показывает полученную плотность. Деления на абсциссе можно обозначить двояко: ступенчатая длительность экспонирования или ступенчато изменяющая освещённость.

В практической работе экспонирование проводится при постоянном времени и переменой освещённости. При любой полутоновой съёмке все значения тонов изображения экспонируются одновременно, но на различные участки фотослоя при этом попадают различные световые потоки. Чем светлее тон изображения, тем больше освещённость на соответствующих участках фотослоя. Значения чисел по оси абсциссе, могут быть понятны как следствие различной оптической плотности оригинала. Так как числа образуют определённую последовательность, целесообразно представить оригинал как серую шкалу. Так как числа по оси абсцисс возрастают слева направо, то значения самых больших плотностей оригинала находятся слева.

Характеристическая кривая и градация.

Известно, что при более длительном проявлении фотоплёнки быстрее растёт плотность на интенсивно экспонированных участках изображения. В результате повышается контраст, возникает жесткая градация. По кривым видно, что точкам с одинаковой экспозицией при различном проявлении соответствуют различные плотности. Таким образом, по кривой видно влияние условий проявления на градацию. На рисунке показаны характеристические кривые плёнки при трёх различных продолжительностях проявления так как контраст характеризует прямолинейный участок кривой то нижний и верхний нелинейные участки на рисунке не показаны.

D

Характеристические кривые почернения

(только прямолинейная часть) при

различном времени проявления. Чем

длительнее проявление, тем выше контраст

и тем круче кривая.

|

|

|

|

|

|

t3 |

6мин

|

|

|

|

|

|

|

t2 |

4мин |

|

|

|

|

|

|

t1 |

2ми. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,2

0,9

0,6

0,3

0,3 0,6 0,9

1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

lg Н

Н1

Н2

Угол наклона характеристической кривой характеризует контраст фотографической обработки. Чем круче кривая, тем выше контраст.

Прямолинейный участок кривой характеризующий контраст, - изображение линейной функции. Крутизна прямолинейного участка численно характеризует контраст.

Коэффициент контрастности (У) – мера

контраста. Его выражают тангенсом угла

наклона прямолинейного участка

характеристической кривой к оси абсцисс.

Если ступени плотностей оригинала

передаются на негативе без изменений

и интервалы плотностей негатива и

оригинала соответствуют один другому,

то контраст нормальный Прямолинейный

участок характеристической кривой

имеет в этом случае угол

![]() к

оси абсцисс. Рис. (ниже). При этом У=1. Если

имеющиеся ступени плотностей передаются

с уменьшением, то контраст низкий, угол

наклона прямолинейного участка кривой

меньше

,

У<1. И наоборот, при контрастной градации

ступени плотностей увеличиваются, угол

больше.

к

оси абсцисс. Рис. (ниже). При этом У=1. Если

имеющиеся ступени плотностей передаются

с уменьшением, то контраст низкий, угол

наклона прямолинейного участка кривой

меньше

,

У<1. И наоборот, при контрастной градации

ступени плотностей увеличиваются, угол

больше.

D

D

норма

Dн

Мягкая передача.

Dн

45º

а 2

D ор.

lg Н

D ор.

lg Н

Характеристические кривые при

различных градациях изображения: если

ступени плотностей оригинала D

ор. переданы на негативе без изменений,

то воспроизведение градаций нормальное;

с уменьшенным контрастом, мягкая

передача; с увеличенным контрастом

(слева). 45º,У>1.

D ор.

lg Н

D

Dн

У-ый контраст

а 3

Значение коэффициента контрастности характеризует не контраст получаемого изображения, а характер фотографической обработки. На градацию изображения влияет, кроме того, градация оригинала (интервал плотностей).

lg Н

D

D

Δ

lg Н1

lg Н

![]()

Крутизна кривой показывает характер

обработки. При различной обработке

могут быть получены одинаковые результаты

(если различны оригиналы).

Коэффициент контрастности У используется для характеристики градационных свойств фототехнических материалов при репродуцировании. Фотоплёнка FP—2 при рекомендованном режиме проявления имеет У≈2 (для условий репродуцирования это нормальный контраст); FP—1мягко работающая, а FP—3контрастно работающая фотоплёнка.

Фотоматериалы с У=5÷6 не используют для получения полутоновых изображений. При изменении условий проявления можно получить значительные отклонения У от имеющегося среднего значения.

Роль нижнего и верхнего нелинейных участков.

При репродуцировании важно использовать область прямолинейного участка кривой для передачи информации о плотностях изображения. Анализ характера кривой в областях нижнего и верхнего нелинейных участков делает понятным необходимость таких мер. В начале и в конце шкалы плотностей переходы искажаются, изображение по плотности выравнивается.

lg Н

lg Н

0,2 0,4 0,6 0,8

0,2 0,4 0,6 0,8

(а)

(б)

Мягкая градация и уменьшение контраста

разные вещи: при мягкой градации (б)

передаются все ступени с уменьшенным

контрастом (ср. с а). В случае уменьшения

контраста (в) могут происходить потери

ступеней градации на конце кривой.

Уменьшение контраста изображения

соответствующее нижней части кривой,

характерно для любых фотоплёнок. Это

нельзя путать с градацией мягких

фотоматериалов низкого контраста.

При малом

контрасте прямолинейный участок кривой

даёт пропорциональное изменение

плотности. В областях нелинейных

участков одинаковое изменение экспозиции

вызывает разный прирост плотностей.

0,2 0,4 0,6 0,8

lg Н

(в)

Это означает потерю деталей рисунка в светах или в тенях (соответственно). Нелинейные участки характеристической кривой приводят к тому, что прирост плотностей идёт непропорционально изменению экспозиций. Шкала тонов оригинала передаётся при этом с искажениями.

Параметры характеристической кривой.

Характеристическая кривая и её положение в системе координат дают информацию о многих свойствах фотоматериалов и о режиме его обработки. Специалист должен уметь читать эту кривую и определять по ней все основные свойства фотоматериала.

Светочувствительность: движение по оси абсцисс означает изменение освещённости. Отрезок а показывает экспозицию, необходимую для того, чтобы фотослой прореагировал на действие света появление плотности почернения. Точкой А отмечена пороговая экспозиция, чем меньше а, тем выше светочувствительность слоя. Определение светочувствительности материала возможно только по характеристической кривой полученной при сенситометрических испытаниях.

Основная величина вуали: значение ординаты точки А (отрезок в) определяет ту малую плотность, называемую вуалью, которая наблюдается при проявлении неэкспонированного материала. У мягко работающих и высокочувствительных слоев вуаль выше.

Интервал полезных экспозиций: отрезок С по оси абсцисс определяет область экспозиций, приблизительно соответствующий интервалу серых тонов оригинала. Отрезок С – интервал плотностей, которые могут быть переданы без потерь.

Интервал варьирования экспозиций (отрезок а) показывает, на сколько можно изменять экспозицию, не попадая при этом в нелинейные области. Этот интервал тем больше, чем больше интервал полезных экспозиций фотослоя и чем меньше интервал плотностей оригинала И. Антилогарифм разности этих интервалов позволяет определить интервал варьирования экспозиций.

Интервал плотностей: по оси ординат отложены плотности фотографического изображения. Отрезок е – интервал плотностей, который может быть получен, при полном использовании прямолинейного участка кривой.

Начальная плотность: при тоновоспроизведении без искажений требуется, чтобы все ступени тонов оригинала были переданы прямолинейной частью кривой. При определённой экспозиции можно достичь того, чтобы даже самые светлые участки негатива имели необходимую линейную плотность ƒ, соответствующую начальной точке В прямолинейного участка кривой.

К онтраст:

наклон прямолинейной части кривой к

оси абсцисс показывает контраст при

контрастной обработке, данного фотослоя.

Направление прямолинейного участка

кривой относительно оси абсцисс

определяет коэффициент контрастности

У выражаемый тангенсом угла .

онтраст:

наклон прямолинейной части кривой к

оси абсцисс показывает контраст при

контрастной обработке, данного фотослоя.

Направление прямолинейного участка

кривой относительно оси абсцисс

определяет коэффициент контрастности

У выражаемый тангенсом угла .

Получение характеристической кривой.

Характеристическая кривая—результат специального испытания фотоматериала, а именно экспонирования через серый клин и проявления в определённых условиях. На практике можно получить характеристическую кривую, экспонируя вместе с полутоновым оригиналом серую шкалу (Рис. 2.22). Для контактных робот имеется 20 – ступенчатая прозрачная серая шкала с константой клина 0,15. 20 ступеней откладывают по оси абсцисс. Плотности полей полученного клина измеряют и наносят на ось ординат. При соединении точек главной кривой допускается небольшое сглаживание разброса измерений.

Оценка характеристической кривой.

Характеристическая кривая даёт информацию о конкретном режиме фото обработки, наглядное представление о том, как влияет материал и условия его проявления на тоно передачу. При её грамотной оценке специалист может заранее предсказать, какого результата можно ожидать при данных условиях обработки (при съёмке конкретного оригинала). Для точного определения контраста требуется построение кривой. При этом не нужны не транспортир, ни таблицы чисел. Как известно, тангенс угла (характеризующий контраст фотоматериала ) – это отношение противолежащее катета к прилежащему. Если принять прилежащий катет за единицу, то противолежащий катет сразу даст на оси ординат значение У.

Получение характерестической кривой.

Характерестическая кривая--результат специального испытания фотоматериала, а именно экспонирования через серый клин и проявления в определённых условиях. На практике можно получить характеристическую кривую, экспонируя вместе с полутоновым оригиналом серую шкалу (Рис.2.22). Для контактных работ имеется 20-ступеньчатая прозрачная серая шкала с константой клина 0,15. 20 ступеней откладываютпо оси абсцисс. Плотности полей полученого клина измеряются и наносят на ось ординат. При соединении точек плавной кривой допускается небольшие сглаживания разброса измерений.

Оценка характерестической кривой.

Характерестическая кривая даёт информацию о конкретном режиме фотообработки, наглядное представление о том, как влияет материал и условия его проявления на тонопередачу. При её грамотной оценке специалист может зарание предсказать, какого результата можно ожидать при данных условиях обработки (при съёмке конкретного оригинала). Для точного определения контраста требуется построение кривой. При этом не нужны ни транспортир, ни таблици чисел. Как известно, тангенс угла (характеризующий контраст фотоматериала),--это отношение противолежащего катета и прилежащему. Если принять прилежащий катет сразу даст на оси ординат значение У.

О пределение

значения контраста по характеристической

кривой: прилегающий катет АК выбирается

равным единице. При этом противолежащий

катет ОК равно значению контраста. Точка

Б показывает минимальную плотность

соответствующую началу прямолинейного

участка.

пределение

значения контраста по характеристической

кривой: прилегающий катет АК выбирается

равным единице. При этом противолежащий

катет ОК равно значению контраста. Точка

Б показывает минимальную плотность

соответствующую началу прямолинейного

участка.

Характерестическя кривая, полученная при пробном экспонировании, даёт сведения о протяжённости нелинейных участков. Она позволяет заранее определить, какие потери тонов из-за уменьшения контраста в начальной области кривой. Необходимо учитывать. Кривая на рис. показывает, что при минимальной плотности D=0,4 может быть без укоризненная тонопередача.

Если имеется несколько характеристических кривых фотоматериалов, полученных при конкретных условиях обработки, то можно для данного интервала оригинала выбрать подходящий материал. Рис.

Сравнение характерестических кривых трёх различных материалов:только в случае (в) можно без потерь воспроизвести интервал плотностей оригинала заданным интервалом плотностей негатива (е).

В случае а фотоматериал мог бы дать трубуемый интервал плотностей. Но он не может передать плотности оригинала без потерь, так как полезный интервал экспозиций меньше чем интервал оригинала. Этот материал пригоден для съёмки малоконтрастного оригинала. В случае (б) материал имеет излишне большой интервал полезных экспозиций, он мог бы зафиксировать плотности оригинала, но интервал плотностей при этом будет меньше чем необходимо. Материал (в) пригоден для съёмки при данных условиях.

Серые шкалы и клинья.

Измерения, контроль и программирование характерные признаки современного репродукционногопроцесса. Наряду с денситометрами необходимыми вспомогательными средствами являются серые шкалы. Они проходят вместе с изобразительной информацией через все стадии переработки, вплоть до печати, и дают при этом сведения о результатах проводимых преобразований. Только благодоря использованию серых шкал возможно последовательное применение сенситометрических принцепов в репродукционной технике.

Фукции серой шкалы.

Серая шкала вместе с оригиналом служит в репродукционном процессе входным сегналом. При пробной съёмке или контактном копировании, шкала заменяет оригинал и подвергается тем же влияниям в технологическом процессе. Но по ряду признаков шкала отличается от оригинала, плотности которого является лишь средством для достижения цели. Его непосредственным содержанием является изобразительная информация, обусловленная специфическим распределением плотностей .

Серые шкалы не содержат изобразительной информации. Они состоят из точно измерённых плотностей, расположенных в определённой последовательности в виде равномерных ступеней.

Шкала является идеализированным полутоновым оригиналом. Благодоря равномерности и определённым плотностям ступеней, шкалы является надёжной основой измерительной техн.??.

Разновидности шкал иих общие признаки.

Поскольку изобразительные оригиналы по принципу передачи накопленной информации делается на прозрачные и непрозрачные, выпускают прозрачные и непрозрачные серые шкалы. Прозрачные серые шкалы(типа П Ш) в сенситометрии называются прозрачными клиньями. Непрозрачные серые шкалы НШ могут быть двух видов: фотографические и наполненные (из красителя). Напыленную шкалу изготовляют путём равномерного нанесения нейтрально- серой кроющей краски, что обеспечивает определённую отражающую способность каждого поля. При работе с фотографическими оригиналами следует использовать фотографическую серую шкалу. Прозрачные серые шкалы (клинья) изготавливают только фотоспособом. Они имеют высокую точность с допуском +,-0,01. В репродукционных процессах используют ступеньчатые шкалы число полей на шкале может быть различным. Плотность от поля к полю увеличивается на строго заданное значение. Прозрачные и непрозрачные серые шкалыдля репродуцирования созданы таким образом, что от поля к полю добавляется определённое значение плотности, которое характерно для шкалы данного типа, но различно для шкал разного типа.

Нумерация полей серой шкалы начинается от поля с минимальной плотностью, при этом белое и чёрное поля не считаются. При расчётах необходимо помнить: n ступеней = n--1шаг.

Характеристики серых шкал.

Серая шкала должна быть стабильной основой для сенситометрических испытаний. Измерения плотностей проводятся при этом только на копии или на снимке клина или серой шкалы. При этом исходя из того, что значения плотностей серой шкалы известны.

Фактор клина F.

Фактор клина даёт соотношение пропускания (или отражения) двух соседних полей шкалы (а и а+1). На шкале, имеющей F=2, более светлое поле из двух смежных полей пропускает или отражает вдвое больше света, световые потоки соседних полей находятся в отношении 2:1.

Наиболее употребительные репродукционные шкалы имеют фактор клина F

2.

При этом отношение световых потоков

двух полей, лежащих через одно, равно2.

2.

При этом отношение световых потоков

двух полей, лежащих через одно, равно2.

Константа клина К.

Константа клина –прирост плотностей

серой шкалы. К=![]() D.

Константа клина связана с фактором

клина формулой К=lg F. Для репродукционных

серых шкал К=lg

D.

Константа клина связана с фактором

клина формулой К=lg F. Для репродукционных

серых шкал К=lg

![]() =0,15, т.е. плотность от поля к полю

увеличивается на 0,15.

=0,15, т.е. плотность от поля к полю

увеличивается на 0,15.

Интервал плотностей.

Интервал плотностей—разница между плотностями последнего и первого полей серой шкалы. У прозрачных шкал интервал существенно выше, чем у непрозрачных.

Копирование серого клина и измерение.

Копируя серый клин получают значения плотностей для построения кривой, служащей основой для сенситометрических расчётов. Надёжные результаты возможны при точных измерениях об этом надо помнить, так как внутри поля на копии клина имеются колебания плотности, вызванные нерегулярным распределениями зёрен серебра в слое или колебаниями толщины слоя. Потому целесообразно делать три замера на разных участках каждого поля шкал и брать среднее значение. Необходимо следить за правильной настройкой измерительного прибора. Незначительные колебания не влияют на результат и могут быть при построении усреднены. При больших отклонениях необходимо выявить причину, проверить измеренные показатели и отчеты в системе координат.

Серая шкала и изобразительная информация.

Если серая шкала служит не только тест объектом, но и проходит через все стадии обработки вместе с полутоновым оригиналом, необходимо обратить внимание на то, что изобразительные оригиналы бывают весьма различными по плотностям и в большинстве случаев отличаются от серой шкалы.

Плотности светов, теней и зависящий от них интервал плотностей оригинала необходимо измерять по самому изображению, но не по серой шкале.

Например, с малоконтрасного оригинала при нормальной фотографической обработке получается мягкий негатив с малым интервалом плотностей. Серая шкала, воспроизведённая совместно с оригиналом, была на негативе нормальной. Ориентируясь на измерённые плотности шкалы на негативе нельзя было бы определить без ошибок интервал плотностей.

Градация и её регулирование.

Важнейший процесс – управление тоновоспроизведением. Поступающие в производство полутоновые оригиналы имеют разные градационные характеристики. Они могут быть контрастными или мягкими, светлыми или тёмными. Поэтому в процессе воспроизведения необходимо наряду с другими преобразованиями целенаправленно изменять градационную характеристику изображения. Конечный итог репродукционного процесса – копируемая на печатную форму фотоформа – должна иметь совершенно определённую градационную характеристику, заданную последующим технологическим процессом.

Коэффициент контрастности У—величина определяющая режим фотографической обработки.

Градация – свойство изображения. Изображение может быть мягким или контрастным. Контрастное изображение имеет большой интервал плотностей между светлыми и тёмными тонами, мягкое изображение – меньший интервал.

Контраст изображения определяется свойствами фотографического материала и характером проявления. Влияние фотографической обработки определяющее контраст, характеризуется углом наклона прямолинейного участка характеристической кривой. Мерой для характеристики процесса обработки является значение У.

Необходимость регулирования градации в репродукционном процессе объясняется важность показателя У, определяющего технологический процесс. Градация оригинала задана и является исходной базой для репродукционных преобразований. Градационные свойства конечного продукта – негатива или диапозитива – также технологически заданы и являются обязательной целью процесса фотографической обработки. Регулирование градации в фотографическом процессе передачи не может быть делом случая. Поскольку исходные данные и цель точно определены, то и факторы, определяющие градацию, должны иметь определённое значение У. Так как характеристическая кривая строится по конкретным данным, полученным при фотографической обработке, то значение У можно определить только после окончания процесса.

Если значение У является определяющим при регулировании градации, то оно должно быть известно заранее, перед началом обработки. Оно должно быть рассчитано по заданным параметрам оригинала. Математические выражения У даёт возможность сформировать метод её определения. Тангенс – отношение катета противолежащего угла к прилежащему. Оба катета определяются как отрезки на осях координатной системы кривой (Рис. 7.40). Противолежащий катет соответствует интервалу плотностей фотографического изображения (при съёмке - негатива), прилежащий катет – интервалу плотностей оригинала.

Значение У определяется по формуле

![]()

В практике репродуцирования интервалы плотностей оригинала и конечного изображения заданы. По соотношению этих интервалов перед началом процесса можно рассчитать значение в фотографическом процессе.

Расшифровка Рис. 7.40

Значение “гамма” (У) – тангенс угла

наклона кривой к оси абсцисс – определяется

как отношение интервала изображения

![]() к интервалу оригинала (

к интервалу оригинала (![]() ):

):

![]() – интервал изображения;

– интервал оригинала; 1—проявляющий

катет; 2—противолежащий катет.

– интервал изображения;

– интервал оригинала; 1—проявляющий

катет; 2—противолежащий катет.

Регулирование контраста изображения.

Возможность для регулирования контраста в фотографическом процессе известны: в первую очередь на контраст влияют свойства фотоматериала. Более тонкая регулировка достигается при изменении концентрации проявителя. Плавное регулирование контраста возможно при варьировании времени проявления. Специалист должен знать, что изменение контраста за счёт варьирования времени проявления имеет определенные границы. Мягко работающий материал должен при контрастном проявителе и длительном проявлении позволяет получить лишь определённое значение У. Для увеличения контраста нужно использовать другой, более контрастный материал.

Плавное регулирование градации теоретически возможно за счёт изменения концентрации проявителя, так как раствор может быть разведён в любом соотношении. Однако малая стабильность разбавленного проявителя делает невозможность сохранения его в течение длительного времени для повторного применения.

Удобнее регулировать контраст, изменяя время проявления. При этом минимальное время должно составлять 2 минуты, так как иначе могут быть получены не стабильные результаты и неравномерные плотности. Верхняя граница переменная и зависит как от эмульсии, так и от степени разведения проявителя. При использовании концентрированного проявителя уже после 6 мин проявления контраст увеличивается не будет. Разбавленный проявитель работает медленнее, прекращения увеличения контраста наступает позже. Дальнейшее продолжение проявления приводит к уменьшению контраста. Это происходит потому что в плотных участках уже достигнут максимальное почернение и при дальнейшем проявлении возможно только увеличение плотности на менее плотных участках, и интервал плотностей уменьшается. Если в таких случаях желаемая градация не достигнута, то для достижения цели используют более высокую концентрацию проявителя или более контрастный фотоматериал.

Нежное регулирование контраста при проявлении возможно только в том случае если температура растворов и режим перемешивания постоянны. Проявитель должен частично обновляться, так как использованный проявитель даёт мягкую градацию.

Кривая У – t.

Практически при полутоновых работах с успехом меняют время проявления для получения желаемого значения У. Так как время можно менять плавно, то достигается любое заданное значение У (в определённых пределах). Каждой продолжительности проявления соответствует определенное значение Х.У – функция времени проявления.

Определённое значение У может быть получено при соответствующем времени t проявления только в условиях постоянства прочих факторов, влияющих на результат (фотоматериал, проявитель и его концентрация, температура и перемешивание проявителя, степень истощения раствора).

Зависимость У – t можно представит, как и любую функцию, в виде таблицы или графика. Удобно пользоваться графиком кривой называемый У – t.

Кривая У – t – результат тестового проявления конкретного фотоматериала. По кривой У – t можно определить для каждого выбранного времени проявления значение У.

Рис. 7.41. Кривые У—t – результат проявления

одной и той же плёнки

![]() в различных проявителях. а) – проявитель

ORWO A 71 1:2; б)—ORWOA 76 концентрированный; t –

время проявления.

в различных проявителях. а) – проявитель

ORWO A 71 1:2; б)—ORWOA 76 концентрированный; t –

время проявления.

На графике получается выгнутая кривая, характер которой позволяет видеть что наблюдающаяся при увеличении времени проявления повышения контраста постепенно уменьшается (рис. 7.41).

Каждая кривая У – t относится только к конкретному фотоматериалу и к определенному по составу и концентрации проявителю.

Обычно на графике представляются несколько кривых для одного фотоматериала и различных концентраций проявителя. Этим облегчается выбор подходящих условий (рис. 7.42).

Наиболее целесообразной для практики формой представления кривой У – t является график с логарефмической шкалой времени.

Кривая У – t

с логарифмической шкалой времени

(кривая превратилась в прямую). Для её

определения достаточно двух пробных

времён проявления. Использования в

работе зависимости У

– t

– полезное вспомогательное средство

при кюветном проявлении полутоновых

изображений. Выгоды при её применении

превосходят затраты. Она помогает

определить не только время проявления.

Решение при направленном регулировании

градации начинается с выбора вода

фотоплёнки, подходящего проявителя и

его концентрации.

В этом случае кривая даёт надёжную информацию.

Кривая на рис. 7.41 показывает, что желаемого значения У=0.7 на плёнке FP – 2 с проявителем ORWO A 71 получать нельзя. Проявитель А – 76 даёт нужный результат при трёхминутном проявлении. Надобность в дополнительных пробах отпадает.

На результат фотопроцесса влияет большое число факторов. Поэтому данные кривой У – t приблизительны. Отклонения будут тем меньше, чем меньше колебания температуры состава проявителя, чем выше чистота в работе. Однозначен выигрыш в надёжности выбора средств и режимов, который даёт кривая У – t. Её использование означает отказ от метода проб.

Регулирование градации в процессе экспонирования.

Важность стабильного проявления.

В фотографическом процессе есть две возможности целенаправленного влияния на тонопередачу: регулированием экспонирования можно сделать изображение более светлым или более тёмным; изменением условий проявления можно регулировать контраст. В обычном фотографическом процессе не использующем специальных приёмов, нет возможности изменения градаций за счёт экспонирования, если не понимать под этим уменьшение контраста при недодержке.

Контраст при регулировании условий проявления изменяется просто. Но так как нестабильность влияющих факторов и помехи при кюветном проявлении полностью исключить трудно, проявление может внести элемент ненадёжности в репродукционный процесс. Поэтому в настоящее время используются только машинное проявление. С помощью контрольно – измерительной техники и автоматики возможно надёжность стабилизировать температуру и режим перемешивания проявителя в машине, а также долго сохранять его активность за счёт управления процессом регенерации. В обычно используемых типах машин постоянно также и время проявления, а потому отсутствует возможность регулирования контраста полутонового изображения. Вследствие этого проявочные машины используются в первую очередь для штриховых и растровых работ.

Но надёжность и стабильность процесса проявления благодаря постоянству условий необходим и для полутоновых робот. Методы программирования и контроля имеют смысл только тогда, когда все стадии технологического процесса стабильны и воспроизводимы. Преимущество стабильного машинного проявление важнее, чем возможность регулирования контраста при кюветном проявлении, поэтому необходимо стремится к машинному проявлению и полутоновых фотоплёнок. Но при этом необходимо иметь возможность регулировать градационную характеристику изображения в процессе экспонирования. Возможности регулирования градации в процессе проявления.

При репродуцировании имеются три технологических варианта, при которых можно использовать машинное проявление полутоновых плёнок. В первую очередь необходимо назвать электронное репродуцирование. Сканер решает наряду с рядом других задач, также и проблему регулирования градации электронными средствами. При этом прибор учитывает даже градационную характеристику используемой плёнки в конкретных условиях проявления.

Второй технологический вариант используемый в офсете – косвенный способ с применением цветных контактных растворов. Как известно, градация растрового изображения определяется соотношением размеров растровых элементов. При контактном растрировании градация растрового изображения зависит от градации растра и условий его применения. У цветного растра градация его не является постоянной, а зависит от спектрального состава света при копировании. Таким образом при растрировании можно регулировать градацию за счёт выбора определённых экспозиций за двумя фильтрами.

Полутоновые негативы не всегда могут иметь пропуск слов.

При этом во время полутонового проявления можно не проводить регулировки градации. В известных границах негативы могут быть проявлены одинаково, что позволяет использовать проявочные машины.

В обоих описанных выше способах градацию и контраст регулируют при экспонировании, изменять проявление нет необходимости. Но при этом изменения градации не являются результатом фотомеханического процесса изготовления полутоновых изображений. В первом случае регулирование градации происходит в электроном устройстве и только итоговое правильное откорректированное изображение записывается на фотоматериал. Во втором случае изменение градации является следствием физических явлений во время процесса растрирования.