18. Строение нуклеотидов. Их разнообразие и функции.

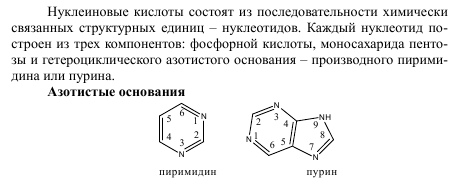

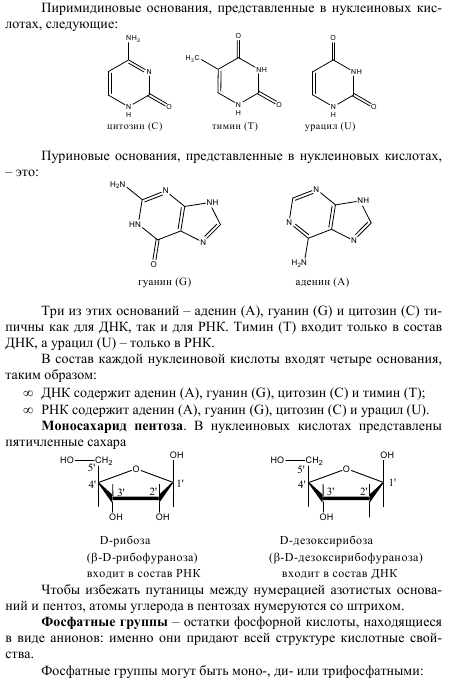

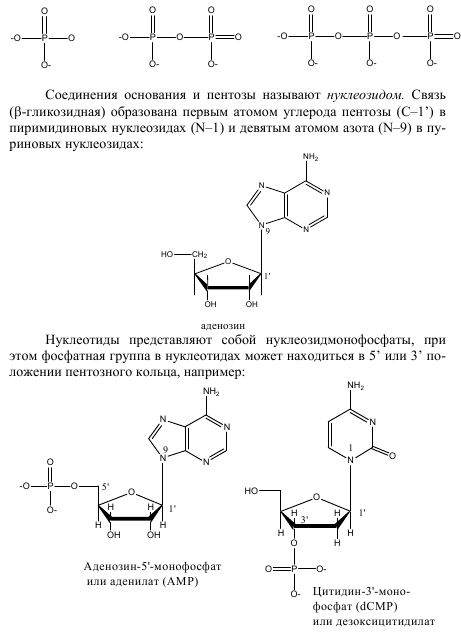

Нуклеотиды являются сложными эфирами нуклеозидов и фосфорных кислот. Нуклеозиды, в свою очередь, являются N-гликозидами, содержащими гетероциклический фрагмент, связанный через атом азота с C-1 атомом остатка сахара.

Большинство нуклеотидов являются моноэфирами ортофосфорной кислоты, однако известны и диэфиры нуклеотидов, в которых этерифицированы два гидроксильных остатка — например, циклические нуклеотиды циклоаденин- и циклогуанин монофосфаты (цАМФ и цГМФ). Наряду с нуклеотидами — эфирами ортофосфорной кислоты (монофосфатами) в природе также распространены и моно- и диэфиры пирофосфорной кислоты (дифосфаты, например, аденозиндифосфат) и моноэфиры триполифосфорной кислоты (трифосфаты, например, аденозинтрифосфат)

Классификация нуклеотидов

Нуклеотиды могут быть разделены на классы по нескольким признакам:

а. По характеру входящего в них азотистого основания нуклеотиды могут быть пуринового, пиримидинового, изоаллоксазинового и т.д. рядов.

б. По характеру углевода-пентозы они могут быть рибонуклеотидами ( содержат рибозу ) или же дезоксирибонуклеотидами ( содержат дезоксирибозу ). В некоторых синтетических нуклеотидах или нуклеозидах встречается также арабиноза, например, в арабинозилцитозине, используемом в качестве противоопухолевого или противовирусного препарата.

Нуклеотиды выполняют в клетках несколько функций:

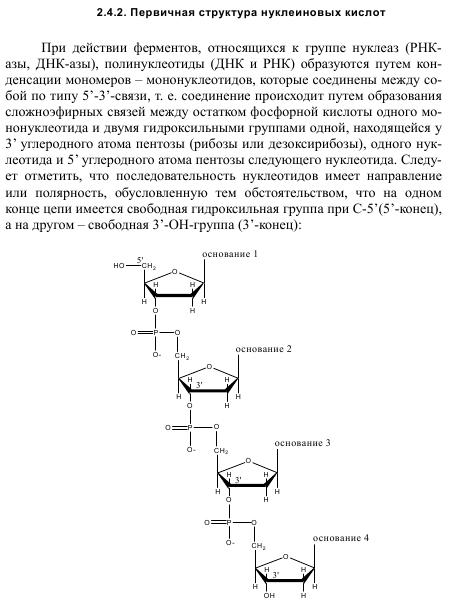

во-первых, рибонуклеотиды пуринового или пиримидинового рядов (АМФ, ГМФ,УМФ и ЦМФ и их минорные производные) также как и их дезоксибонуклеотидные аналоги ( дАМФ, дГМФ, дТМФ и дЦМФ и их минорные производные ) выполняют структурную функцию, являясь мономерными единицами нуклеиновых кислот;

во-вторых, дифосфатные производные мононуклеотидов участвуют во многих метаболических процессах в клетке в качестве активаторов переносчиков различных группировок ( Примерами могут служить УДФ-глюкоза, ГДФ-манноза, ЦДФ-холин и др.);

в тертьих, АТФ и ГТФ выступают в клетке как акумуляторы и переносчики энергии, высвобождающейся при биологическом окислении:

в четвертых, НАД+ , НАДФ+ , ФАД, ФМН являются переносчиками восстановительных эквивалентов в клетках ( промежуточными переносчиками протонов и электронов );

в пятых, мононуклеотиды выступают в клетках в качестве биорегуляторов. Достаточно вспомнить роль АТФ как аллостерического ингибитора ключевых ферментов ряда метаболических путей ( фосфофруктокиназы гликолитического метаболона или цитрансинтазы цикла Кребса):

в шестых, такие соединения как цАМФ или цГМФ выполняют роль мессенджеров или вторых вестников в реализации клеткой внеклеточного регуляторного сигнала ( при действии глюкагона на гепатоциты в ускорении мобилизации гликогена играет существенную роль повышение концентрации цАМФ в этих клетках).

19. Структура, функции днк

Третичная структура ДНК и структуры более высокого порядка представляют собой дальнейшую спирализацию и суперспирализацию молекулы ДНК.

Функции ДНК:

Молекулы ДНК хранят (содержат) наследственную информацию (программу) о структуре специфических для каждого организма белков.

Молекулы ДНК обеспечивают передачу наследственной информации от клетки к клетке, от организма к организму.

Молекулы ДНК участвуют в реализации генетической информации, т.е. участвуют в процессе синтеза полипептидов.

20. Структура и функции рнк

Первичная структура РНК аналогична первичной структуре ДНК (см. выше), за исключением замены дезоксирибозы на рибозу и тимина урацилом

В клетке обнаружено несколько типов РНК, три из которых принимают участие в синтезе полипетидов.

Информационная (матричная) РНК (иРНК). Молекулы иРНК могут содержать от 300 до 3 тыс. рибонуклеотидов и имеют линейную структуру. Являются посредником между ДНК и полипептидом. В процессе синтеза молекулы иРНК с молекулы ДНК переписывается информация о структуре полипептида. Далее молекулы иРНК переносят эту информацию из ядра в цитоплазму к рибосомам, где и происходит синтез полипептида. иРНК составляет ~ 0,5–1 % массы всех РНК клетки.

Рибосомальная РНК (рРНК). Молекулы рРНК содержат 3–6 тыс. рибонуклеотидов, эти молекулы имеют петельную структуру. Образуя комплекс с белками, рРНК формируют субъединицы рибосом. На долю рРНК приходится приблизительно 90 % массы всех РНК.

Транспортная РНК (тРНК), или РНК-переносчик, имеет характерную пространственную структуру, напоминающую кленовый лист или трилистник. В состав тРНК входит от 50 до 100 нуклеотидов; тРНК составляет 10–15 % массы всей РНК клетки и выполняет функцию переноса аминокислот из цитоплазмы к рибосомам, где осуществляется синтез белка.

функции РНК (подробнее см. вопрос №41):

- харанение наследственной информации (у некоторых вирусов);

- участие в процессе трансляции и транскрипции (синтез белка);

- регуляция активности генов;

- катализирование ряда химических реакций

21. Анаболизм и катаболизм в клетках. Метаболические пути.

Обмен веществ и энергии лежит в основе всех проявлений жизнедеятельности и представляет собой совокупность процессов превращения веществ и энергии в живом организме и обмен веществами и энергией между организмом и окружающей средой.

Обмен веществ и энергии (метаболизм) в организме человека — совокупность взаимосвязанных, но разнонаправленных процессов: анаболизма (ассимиляции) и катаболизма (диссимиляции).

Анаболизм — это совокупность процессов биосинтеза органических веществ, компонентов клетки и других структур органов и тканей. Анаболизм обеспечивает рост, развитие, обновление биологических структур, а также непрерывный ресинтез макроэргических соединений и их накопление.

Катаболизм — это совокупность процессов расщепления сложных молекул, компонентов клеток, органов и тканей до простых веществ (с использованием части из них в качестве предшественников биосинтеза) и до конечных продуктов метаболизма (с образованием макроэргических и восстановленных соединений).

Взаимосвязь процессов катаболизма и анаболизма основывается на единстве биохимических превращений, обеспечивающих энергией все процессы жизнедеятельности и постоянное обновление тканей организма. Сопряжение анаболических и катаболических процессов в организме могут осуществлять различные вещества, но главную роль в этом сопряжении играют АТФ, НАДФ • Н. В отличие от других посредников метаболических превращений АТФ циклически рефосфорилируется, а НАДФ • Н — восстанавливается, что обеспечивает непрерывность процессов катаболизма и анаболизма.

Обеспечение энергией процессов жизнедеятельности осуществляется за счет анаэробного (бескислородного) и аэробного (с использованием кислорода) катаболизма поступающих в организм с пищей белков, жиров и углеводов. В ходе анаэробного расщепления глюкозы (гликолиза) или ее резервного субстрата гликогена (гликогенолиза) превращение 1 моля глюкозы в 2 моля лактата приводит к образованию 2 молей АТФ. Энергии, образующейся в ходе анаэробного обмена, недостаточно для осуществления процессов жизнедеятельности животных организмов. За счет анаэробного гликолиза могут удовлетворяться лишь относительно кратковременные энергетические потребности клетки.

В организме животных и человека в процессе аэробного обмена органические вещества, в том числе продукты анаэробного обмена, окисляются до конечных продуктов — С02 и Н20. Общее количество молекул АТФ, образующихся при окислении 1 моля глюкозы до С02 и Н20, составляет 25,5 моля.

Процессы анаболизма и катаболизма находятся в организме в состоянии динамического равновесия или временного превалирования одного из них. Преобладание анаболических процессов над катаболическими приводит к росту, накоплению массы тканей, а катаболических — к частичному разрушению тканевых структур, выделению энергии. Состояние равновесного или неравновесного соотношения анаболизма и катаболизма зависит от возраста. В детском возрасте преобладают процессы анаболизма, а в старческом — катаболизма. У взрослых людей эти процессы находятся в равновесии. Их соотношение зависит также от состояния здоровья, выполняемой человеком физической или психоэмоциональной деятельности

Рис. Метаболические пути Катаболические пути трансформируют свободную энергию в форму восстановительных эквивалентов (2Н) или высокоэнергетических фосфатов (p); эта энергия идет на обеспечение реакций анаболических путей. Анаболические пути служат связующим звеном между катобалическими и анаболическими путями. (амфиболический путь —каскад реакций с вовлечением процессов катаболизма и анаболизма)