- •Лабораторные работы введение Величины

- •Измерения

- •Правила вывода единиц из формул:

- •Погрешности

- •Порядок вычисления погрешностей результатов измерения физической величины

- •Определение цены деления многопредельного прибора.

- •Лабораторная работа №1. Проверка объединенного газового закона. (уравнение газового состояния).

- •1. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Определение удельной теплоты парообразования.

- •I. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •I. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Контрольные вопросы первого и второго уровня.

- •Определение коэффициента поверхностного натяжения методом капель.

- •1.Теоретическое введение.

- •Определение электроемкости конденсатора.

- •1. Теоретическое введение.

- •Определение удельного сопротивления проводника.

- •1.Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Лабораторная работа № 7. Определение внутреннего сопротивления и эдс источника электрического тока.

- •1.Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •7.Измерительные приборы вольтметр и амперметр15.

- •Изучение зависимости сопротивления металлов от температуры

- •1. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой накаливания от напряжения на ее зажимах.

- •1. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Контрольные вопросы

- •Определение электрохимического эквивалента меди.

- •1.Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Изучение электрических свойств полупроводникового диода.

- •1. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Изучение устройства и работы трансформатора.

- •1. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Исследование цепи переменного тока, содержащей катушку индуктивности и конденсатор. Повышение коэффициента мощности.

- •1 .Теоретическое введение.

- •2.Ход работы.

- •Определение показателя преломления стекла.

- •1. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •«Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки».

- •Теоретическое введение.

- •2.Ход работы:

- •Проверка законов освещенности.

- •Теоретическое введение.

- •Ход работы.

- •«Исследование линейчатых спектров испускания».35

- •1. Теоретическое введение и описание установки.

- •Лабораторная работа №18. Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.

- •1. Теоретическое введение.

- •При малых углах отклонения математического маятника колебания будут

- •2. Ход работы.

- •Определение фокусного расстояния линзы.

- •1. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Изучение фотоэффекта.

- •1. Теоретическое введение.

- •2. Ход работы.

- •Определение показателя преломления с помощью дисперсионного рефрактометра.3

- •1. Теоретическое введение.

- •2 Среда

- •2. Ход работы.

Определение удельной теплоты парообразования.

Приборы и принадлежности, используемые в работе:

1. Колба.

2. Паропровод (резиновая трубка).

3. Калориметр.

4. Электроплитка.

5. Термометр.

6. Технические весы с разновесом.

7. Мензурка.

Цель работы:

Научиться опытным путем определять удельную теплоту парообразования воды.

I. Теоретическое введение.

В процессе обмена энергией, между веществом и окружающей средой возможен переход вещества из одного агрегатного состояния в другое (из одного фазового состояния в другое).

Переход вещества из жидкого состояния в газообразное называется парообразованием.

Парообразование происходит в виде испарения и кипения.

Парообразование, которое происходит только со свободной поверхности жидкости, называется испарением.

Испарение происходит при любой температуре жидкости, но с повышением температуры скорость испарения жидкости возрастает.

Испаряющаяся жидкость может охлаждаться, если к ней не подводится интенсивно теплота извне, или нагреваться, теплота извне подводится интенсивно.

Парообразование, которое происходит по всему объему жидкости и при постоянной температуре, называется кипением.

Температура кипения зависит от внешнего давления на поверхность жидкости.

Температура кипения жидкости при нормальном атмосферном давлении называется точкой кипения данной жидкости.

При парообразовании внутренняя энергия вещества увеличивается, поэтому для превращения жидкости в пар к ней надо подводить теплоту в процессе теплообмена.

Количество теплоты

![]() ,

необходимое для превращения жидкости

в пар при неизменной температуре,

называется теплотой

парообразования.

,

необходимое для превращения жидкости

в пар при неизменной температуре,

называется теплотой

парообразования.

Величина прямо пропорциональна массе жидкости, превращенной в пар:

![]() (1)

(1)

Величина , характеризующая зависимость теплоты парообразования от рода вещества и от внешних условий, называется удельной теплотой парообразования. Удельная теплота парообразования измеряется количеством теплоты, необходимым для превращения в пар единицы массы жидкости при неизменной температуре:

![]() (2)

(2)

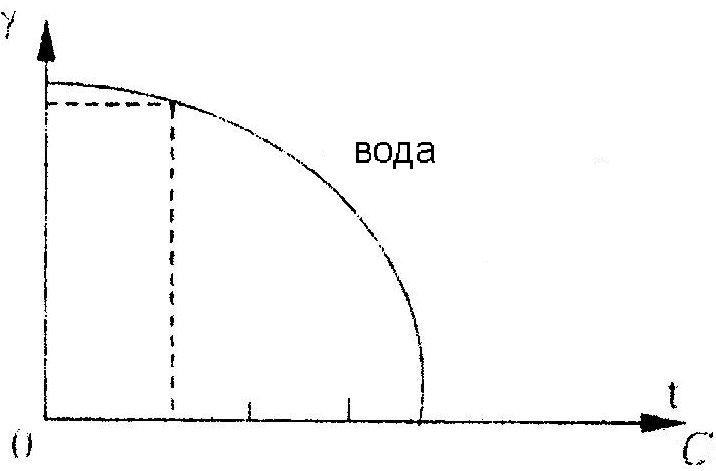

рис. 1

В СИ удельная теплота

парообразования

![]() измеряется в

измеряется в

![]() .

.

Величина

зависит от температуры, при которой

происходит парообразование. Опыт

показывает, что при повышении температуры

удельная теплота парообразования

уменьшается. На приведенном графике

(рис. 1) показана зависимость

от

![]() для воды.

для воды.

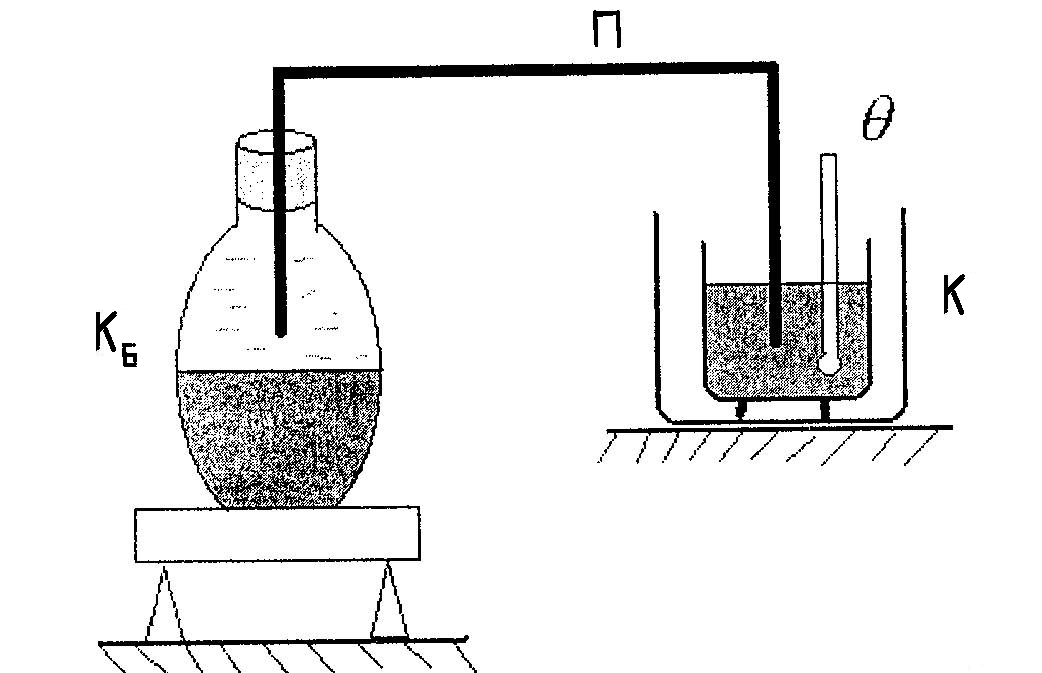

В данной работе определяется

удельная теплота парообразования воды

с помощью процесса кипения, используя

уравнение теплового баланса при

конденсации водяного пара. Для этого

берут калориметр (К) (см. рис. 2), в котором

находится вода при температуре

,

водяной пар, имеющий температуру кипения

![]() ,

из колбы

,

из колбы

![]() по паропроводу П вводится в холодную

воду калориметра, где он конденсируется.

по паропроводу П вводится в холодную

воду калориметра, где он конденсируется.

Через некоторое время трубку

паропровода вынимают и измеряют

температуру

![]() ,

установившуюся в калориметре и определяют

,

установившуюся в калориметре и определяют

![]() массу введённого в калориметр пара.

массу введённого в калориметр пара.

рис. 2

Затем составляется уравнение теплового баланса.

При конденсации пара массой

![]() ,

выделяется теплота

,

выделяется теплота

![]() .

.

![]() (3)

(3)

где

![]() - удельная теплота конденсации (она же

удельная теплота парообразования).

Сконденсировавшийся пар превращается

в воду при температуре

- удельная теплота конденсации (она же

удельная теплота парообразования).

Сконденсировавшийся пар превращается

в воду при температуре

![]() ,

которая затем, остывая до температуры

,

выделит теплоту

,

которая затем, остывая до температуры

,

выделит теплоту

![]() .

.

![]() (4)

(4)

Выделяемую при конденсации пара и охлаждения горячей воды теплоту получает калориметр и вода в нём. За счёт этого они нагреваются от температуры , до температуры . Теплота, полученная калориметром и холодной водой, в нём вычисляется по формуле:

![]() (5)

(5)

Уравнение теплового баланса составляется в соответствии с законом сохранения энергии при теплообмене.

При теплообмене сумма количеств теплоты, отданных всеми телами, у которых внутренняя энергия уменьшается, равна сумме количеств теплоты, полученных всеми телами, у которых внутренняя энергия увеличивается:

![]() (6)

(6)

В нашем случае для теплообмена,

который произошёл в калориметре, считаем,

что потерь тепла в окружающую среду

нет. Поэтому уравнение (6) запишем в

виде:![]() или

или

![]()

Из этого уравнения получаем рабочую формулу для вычисления величины по результатам опыта:

![]() (7)

(7)