- •С.С. Калентьева

- •Введение

- •1. Предмет и задачи экономики, этапы ее развития

- •2. Железнодорожный транспорт

- •3. Правовое обеспечение экономики

- •4. Современное состояние железнодорожного транспорта

- •Безопасность движения на различных видах транспорта России

- •Стоимость проезда пассажиров на железнодорожном и воздушном транспорте (август 2003 г.)

- •Динамика развития сети железных дорог России

- •5. Управление на железнодорожном транспорте

- •6. Управление финансами

- •7. Определение экономической эффективности

- •8. Анализ и оценка конкурентоспособности

- •9. Стратегическое планирование

- •10. Экономика качества и эффективности

- •11. Эксплуатационные расходы железной дороги

- •12. Себестоимость перевозок

- •13. Ценообразование на железнодорожном транспорте

- •14. Экономика грузовых перевозок

- •15. Экономика пассажирских перевозок

- •16. Экономико-математические методы

- •17. Планирование эксплуатационной работы

- •Показатели использования подвижного состава

- •18. Экономика вагонного хозяйства

- •Экономика хозяйства пути

- •Экономика развития технических средств

- •Экономическая эффективность видов тяги

- •22. Экономика труда

- •23. Экономика ремонтов

- •Риски на жЕлезнодорожном транспорте

- •25. Экономика материально-технического обеспечения

- •26. Экономическая безопасность

- •27. Внешнеэкономическая деятельность

- •28. Экономика природоохранных мероприятий

- •29. Информационные технологии в управлении железнодорожным транспортом

- •С использованием mrp-системы

- •30. Перспективы развития

- •Основы экономики железнодорожного транспорта Конспект лекций

- •Тираж 100 экз. Заказ № 232.

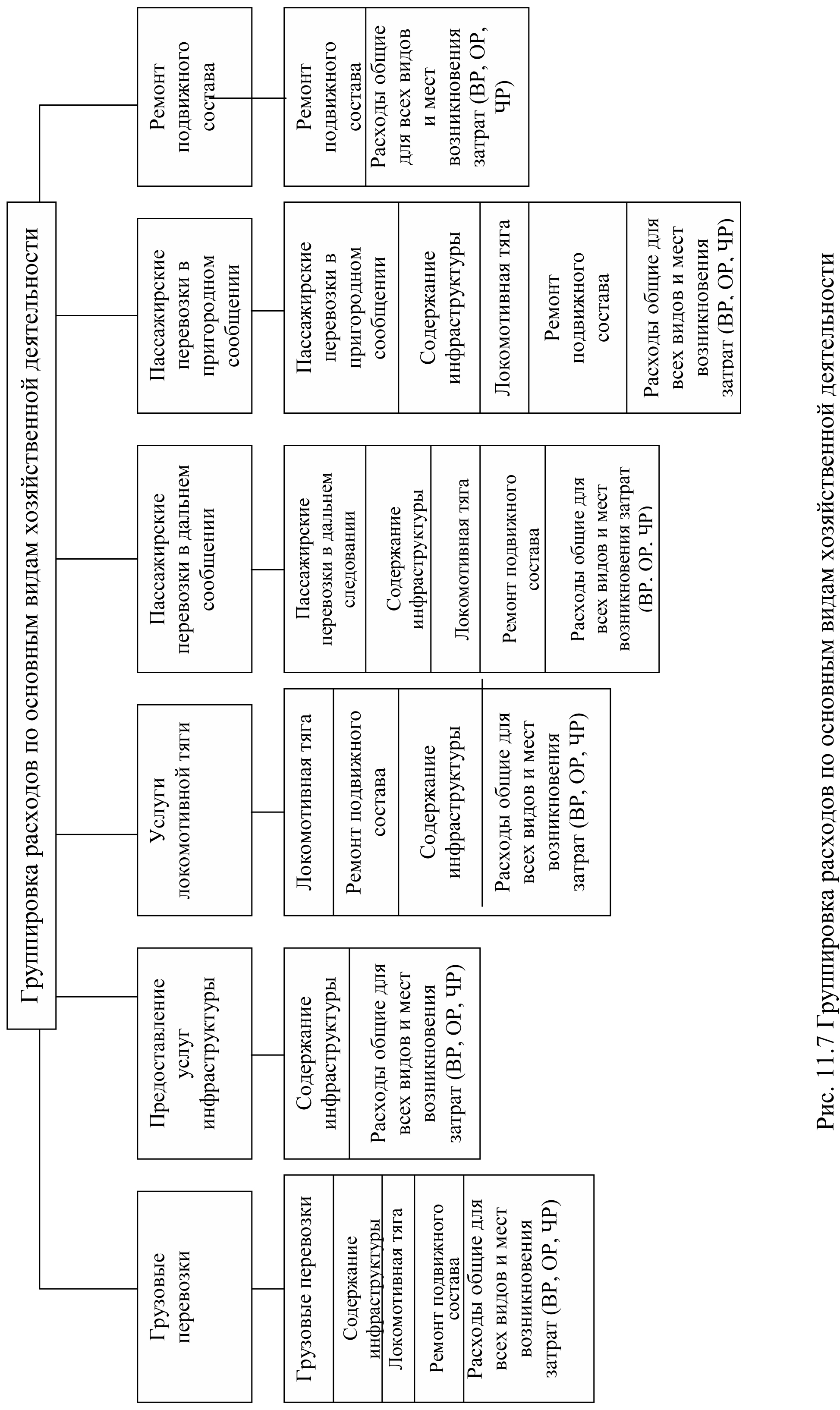

Общие и общехозяйственные расходы распределяются по видам деятельности прямо пропорционально расходам на оплату труда по коэффициенту, выражающему отношение суммы общих и общехозяйственных к сумме оплаты труда по специфическим расходам (прямым по видам работ и местам возникновения затрат). Общехозяйственные расходы по статье «Налоги и сборы» распределяются между видами деятельности прямо пропорционально величине выручки по этим видам деятельности. Расходы по статье «НДС по перевозке пассажиров в пригородном сообщении» относятся на пассажирские перевозки в пригородном сообщении.

Распределение внереализационных расходов, операционных и чрезвычайных расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально величине оборотов (доходов) кроме статей «Содержание объектов социально-культурной сферы», «Спортивные, культурно-просветительские мероприятия и организация отдыха», которые распределяются пропорционально расходам на оплату труда, отнесенным на определенный вид деятельности.

12. Себестоимость перевозок

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Себестоимость перевозок – это величина ЭР, приходящаяся на единицу транспортной продукции. На практике интегральной характеристикой транспортной продукции в натуральном выражении используется показатель приведенная т-км работа, т.е. сумма грузооборота и пассажирооборота. При расчете себестоимости транспортной продукции расходы калькулируются на перевозку 1 т определенного груза или одного пассажира по конкретному маршруту в определенном подвижном составе. Обобщенно себестоимость продукции железнодорожного транспорта определяется в расчете на 1 тарифные т-км и 1 пасс.-км.

В отчетности принято калькулировать себестоимость железнодорожных перевозок в расчете на единицу транспортной работы отдельно по видам перевозок (грузовым и пассажирским), по видам тяги (электрическая и тепловозная) и по видам сообщений (прямое и местное). За единицу работы принимается: 10 т-км – в грузовом движении, 10 пасс.-км – в пассажирском, средняя себестоимость определяется на 10 прив. т-км.

Себестоимость перевозок также рассчитывается в части зависящих и условно-постоянных расходов (рис. 12.1).

себестоимость

перевозок

полная

в части

распределенных расходов

в части расходов

грузооборот

Рис. 12.1 Зависимость себестоимости от объема перевозок

Зависимость себестоимости от объема перевозок: годовой, перспективной без изменения пропускной способности и качественных показателей использования подвижного состава, перспективном с развитием пропускной способности и изменением качественных показателей подвижного состава.

![]() ,

,

![]() .

(12.1)

.

(12.1)

Чем меньше период, тем меньшая доля себестоимости зависит от объема перевозок: квартальный период - 30 %, годовой - 30-45 %, перспективный без изменения пропускной способности – 50 %, с изменением – до 70 %.

Зависящая часть себестоимости существенно различается по железным дорогам и в зависимости от метода расчета: статистический и научно-аналитический.

Себестоимость подразделяется по видам операций на начально-конечную (подготовка подвижного состава к перевозке, его отправление, прибытие) и движенческую (расходы по перемещению грузов и пассажиров). Себестоимость перевозок при увеличении дальности снижается. При этом себестоимость по движенческой операции остается постоянной и себестоимость по НКО изменяется обратно пропорционально дальности пробега 1 т груза.

Себестоимость перевозок зависит от множества факторов, причем на некоторые факторы работники железнодорожного транспорта могут повлиять, а на другие нет, т.к. они отражают объективные условия работы. К объективным факторам относятся: объем работы, структура перевозок по родам грузов и видам сообщений, дальность перевозок и их неравномерность по времени, по направлению, природно-климатическим условиям и т.п. Факторы, зависящие от железнодорожного транспорта, делятся на две группы:

факторы, зависящие от качества работы (степень использования грузоподъемности и грузовместимости вагонов, сила тяги локомотивов, скорость движения поездов, процент порожнего пробега вагонов, экономичность использования ресурсов и др.);

факторы, не изменяющиеся в текущем периоде (структура парка локомотивов, структура парка вагонов, техническая оснащенность линии и т.п.).

Для разных условий перевозок факторы, влияющие на себестоимость, различны. Поэтому большое значение имеет определение себестоимости перевозок по родам грузов, по типам вагонов, по направлениям перевозок, по видам сообщений, по операциям перевозочного процесса. Себестоимость перевозки по родам грузов зависит от структуры вагонного парка, от возможности использования грузоподъемности и грузовместимости вагонов, от распределения перевозок данного рода грузов по различным корреспонденциям и т.п. Она может быть определена для конкретного груза приближенным методом:

![]() ,

(12.2)

,

(12.2)

где с/сбр – среднедорожная величина расходов на 10 т-км брутто,

Кбр – коэффициент брутто по данному роду груза, т.е. т-км брутто/ т-км нетто.

Себестоимость грузовых перевозок в вагонах конкретного типа зависит от структуры грузов, от грузоподъемности, грузовместимости и массы тары вагонов.

Себестоимость на отдельных участках и направлениях существенно различается и зависит от их технической оснащенности (типа тяги, путевого развития), от степени заполнения, пропускной способности, структуры грузов, структуры парка локомотивов, профиля местности, климатических условий.

Важнейшими качественными показателями использования подвижного состава, влияющими на себестоимость перевозок, являются:

динамическая нагрузка вагона;

вес грузового поезда, брутто;

скорость движения поездов на данном участке;

количество пассажиров в пассажирском вагоне;

средний состав пассажирского поезда;

процент порожнего пробега вагонов;

процент вспомогательного пробега локомотивов.

Зависимость себестоимости перевозок для 1, 2, 3, 4, 5 показателей имеет обратный характер:

![]() (12.3)

(12.3)

Выраженная в процентах эта величина называется коэффициентом влияния:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() . (12.4)

. (12.4)

Зависимость себестоимости для 6, 7 показателей носит прямой характер:

с/с=а+вх, КПП=0.22%, Квпл=0,18-0,20%. (12.5)

Значения коэффициентов влияния изменяются по видам перевозок, видам тяги, видам расчетов (текущего и перспективного).

Существует несколько способов калькуляции себестоимости перевозок в условиях, отличных от среднедорожных.

Метод непосредственного расчета (по специальным статьям номенклатуры расходов) (НР).

Метод единичных расчетных ставок (ЕРС).

Метод коэффициентов изменения среднедорожной себестоимости (КИСС).

Метод удельных весов расходов (УВР).

Метод коэффициентов влияния (КВ).

Метод укрупненных расходных ставок (УРС).

Первые два способа основаны на связи отдельных статей в части зависящих расходов с измерителями работы железнодорожного транспорта. При этом в методе НР количество измерителей не ограничивается. В методе НР расходы отдельных статей учитываются по их полной величине без подразделения на зависящие и условно-постоянные. Определение себестоимости конкретных перевозок методом НР по отдельным статьям номенклатуры выражается формулой:

![]() (руб/10т-км), (12.6)

(руб/10т-км), (12.6)

где

![]() -

часть среднедорожных статей расходов,

приходящихся на конкретный объем

перевозок PL.

-

часть среднедорожных статей расходов,

приходящихся на конкретный объем

перевозок PL.

Величина определяется соответственно по каждой статье расходов в следующем порядке:

Фиксируется среднедорожная величина расходов данной статьи

.

.По отчетам определяется среднедорожное значение измерителя, с которым связано изменение расходов данной статьи -

.

.Определяется величина расходов на единицу этого измерителя:

![]() .

.

Рассчитывается по формулам величина измерителя на заданный объем конкретных перевозок

Определяется по данной статье часть расходов, приходящихся на конкретные перевозки:

![]() . (12.7)

. (12.7)

Метод ЕРС более прост и поэтому широко используется в технико-экономических расчетах. Он основан на применении особой системы расчетных измерителей и ЕРС. Расходная ставка – это величина зависящих расходов, приходящихся на единицу калькуляционного измерителя. Система калькуляционных измерителей различна при расчете себестоимости на существующих и не вновь проектируемых линиях. Различается она также по видам перевозок, видам тяги, видам анализа. Порядок расчета себестоимости ЕРС следующий:

Определяется перечень измерителей.

Среднедорожные зависящие расходы по статьям номенклатуры, связанные с соответствующими измерителями, группируются и суммируются.

Определяется ЕРС по каждому измерителю делением среднедорожных зависящих расходов на величину среднедорожного измерителя.

По формулам производится расчет затрат измерителей в конкретных условиях перевозок на объем работы (1000 т-км нетто эксплуатационных или 1000 пасс.-км).

Умножаются данные затраты измерителей на среднедорожные расходные ставки.

К зависящим расходам добавляются условно-постоянные расходы, либо проценты от зависящих расходов, либо фиксированной величиной на единицу перевозочной работы, либо по затратам определенного измерителя (например, лок.-км пробега во главе поездов и в одиночном обслуживании на единицу поездной работы).

Стимулирование расходов (на 1000 т-км или 1000 пасс.-км) определяется полная величина затрат.

Определяется себестоимость перевозок 10 экспл. т-км или пасс.-км.

На дороге или сети дорог определяется себестоимость 10 тарифных т-км.

![]() (12.8)

(12.8)

Основная идея метода ЕРС заключается в предположении, что в конкретных условиях удельные расходы на единицу измерителя (ЕРС) остаются неизмененными, а расходы изменяются в следствие изменения измерителей. В настоящее время в связи с меняющимися ценами и ростом уровня заработной платы ЕРС необходимо своевременно индексировать. Для повышения точности ЕРС необходимо корректировать в зависимости от серии локомотива, типа вагона, типа верхнего строения пути и т.п.

Метод КИСС также основан на связи расходов с измерителями. В соответствии с этим методом определяются среднедорожные расходы, связанные с измерителями. Затем рассчитываются затраты измерителей в конкретных условиях. Коэффициент изменения среднедорожной себестоимости определяется как отношение величины измерителя в конкретных условиях к среднедорожной величине способствующего измерителя. Расходы по измерителям в конкретных условиях определяются как произведение среднедорожных расходов на коэффициент изменения соответствующего измерителя. Метод КИСС применяется для определения себестоимости перевозок или экономии ЭР при изменении качественных показателей использования подвижного состава.

Метод УВР основан на выделении из среднедорожной себестоимости доли, приходящейся на отдельные измерители или группы статей в процентах от общей себестоимости перевозок. В остальном порядок расчета себестоимости этим методом аналогичен методу КИСС.

Расходные ставки – это зависящие расходы, приходящиеся на единицу расчетного измерителя. Их рассчитывают по среднедорожным данным. Некоторые примеры схем расчета себестоимости грузовых перевозок, перечень измерителей и формулы для их расчета на эксл. т-км приведены ниже:

Вагоно-километры

=

![]() . (12.9)

. (12.9)

Вагоно-часы =

![]() .

(12.10)

.

(12.10)

Локомотиво-км =

![]() .

(12.11)

.

(12.11)

Бригадо-часы лок.

бригад =

![]() .

(12.12)

.

(12.12)

Расход электроэнергии

=

![]() .

(12.13)

.

(12.13)

Количество грузовых

отправок =

![]() .

(12.14)

.

(12.14)

Условно-постоянные

расходы = в %

![]() .

(12.15)

.

(12.15)

![]() ,

(12.16)

,

(12.16)

где

![]() - отношение порожнего пробега вагонов

к груженому,

- отношение порожнего пробега вагонов

к груженому,

![]() -

расходная ставка,

-

расходная ставка,

Ргр – динамическая нагрузка груженого вагона,

S – среднесуточный пробег,

Vуч – участковая скорость,

![]() - отношение

вспомогательного пробега локомотивов

к пробегу во главе поездов,

- отношение

вспомогательного пробега локомотивов

к пробегу во главе поездов,

Кns – дополнительное время работы локомотивных бригад на прием и сдачу локомотивов,

![]() -

средняя норма расхода электроэнергии,

-

средняя норма расхода электроэнергии,

![]() -

средняя дальность перевозки 1 т груза,

-

средняя дальность перевозки 1 т груза,

Р0 – средняя масса грузовой отправки,

![]() -

отношение экспл. тм к тарифам.

-

отношение экспл. тм к тарифам.

Метод УРС применяется для оценки эксплуатационной деятельности дорог в текущих или перспективных условиях. Для этого методом ЕРС по формулам рассчитываются расходы на единицу эксплуатационной работы (например, 1 поездо-км, 1 поездо-час и т.п.). Умножением УРС на затраты соответствующих измерителей, приходящихся на заданный объем работы, получают расходы с измерителем в конкретных условиях. Как правило, этим методом определяются только зависящие расходы.

Таблица 12.1

Методика расчета УРС на 1 поездо-км в грузовом движении

Измеритель |

Формула расчета |

Вагоно-км |

m |

Вагоно-часы |

|

Бригадо-час поездных бригад |

|

Локомотиво-км |

|

Локомотиво-час |

|

Бригадо-час локомотивных бригад |

|

т-км брутто |

|

Расход эл/энергии |

|

Расход топлива |

|

Примечание:

m – средний состав поезда, ваг.;

Vуч – участковая скорость движения поезда;

Кконд - коэффициент, учитывающий дополнительное время работы поездных бригад;

![]() - удельный вес

пробега сборных поездов в грузовом

движении;

- удельный вес

пробега сборных поездов в грузовом

движении;

![]() -

участковая скорость сборных поездов;

-

участковая скорость сборных поездов;

![]() -

отношение условного пробега локомотивов

к пробегу во главе поездов;

-

отношение условного пробега локомотивов

к пробегу во главе поездов;

Кпс – коэффициент, учитывающий дополнительное время работы локомотивных бригад на прием и сдачу локомотивов;

Рл – масса локомотива;

Qбр – средняя масса поезда;

- норма расхода электроэнергии, кВтч/10000 ткм брутто;

![]() - норма расхода

топлива;

- норма расхода

топлива;

![]() -

норма расхода электроэнергии (топлива)

на 1 час простоя поездного локомотива;

-

норма расхода электроэнергии (топлива)

на 1 час простоя поездного локомотива;

Кр – отношение средней мощности вспомогательных машин локомотивов к их номинальной мощности при простое;

Кп – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в контактной сети.

Таблица 12.2

Методика расчета УРС на 1 лок.-часа простоя в грузовом движении

Измеритель |

Формула расчета |

Вагоно-час |

|

Бригадо-час поездных бригад |

1 |

Лок.-км (условный пробег) |

1 |

Лок.-час |

1 |

Бригадо-час локомотивных бригад |

1 |

Расход электроэнергии |

|

Расход топлива |

|

Для определения методов управления себестоимостью перевозок все влияющие факторы укрупненно делятся на 5 групп: объем перевозок, трудоемкость, фондоемкость, материалоемкость, энергоемкость. Многие факторы тесно взаимосвязаны. Учитывая, что себестоимость является базой для построения тарифов, макроэкономическое регулирование себестоимости перевозок (уровень налогов и платежей, относимых на себестоимость, цены на продукцию предприятий-монополистов) следует рассматривать как важный метод управления издержками железнодорожного транспорта и транспортными затратами его клиентов. В то же время главенствующая роль в управлении себестоимостью перевозок принадлежит внутриотраслевым методам. Опыт калькулирования себестоимости по видам перевозок, сообщения и тяги показывает, что не только зависящие, но и условно-постоянные расходы связаны с качественными показателями работы железнодорожного транспорта. Следовательно, все элементы себестоимости зависят от технологии эксплуатационной работы и содержания технических средств и качества ее реализации. Как правило, под оптимизацией себестоимости перевозок подразумевают ее минимизацию. Но минимизация не может быть единственным критерием эффективности перевозочной деятельности (например, использование рефрижераторных вагонов для перевозки скоропортящихся грузов взамен крытых увеличивает себестоимость перевозок, но тем не менее это целесообразно при определенных условиях); критерием эффективности управленческих решений является не минимизация себестоимости, а превышение предельных доходов над предельными издержками и обеспечение приемлемого соотношения между себестоимостью и доходностью в целом. Следовательно, на железнодорожном транспорте себестоимость должна регулироваться в комплексе с удельными доходными поступлениями от перевозок.

Себестоимость единицы перевозок по отдельным железным дорогам находится в широком диапазоне (от 88 до 1191 коп/10 прив. т-км), причинами этого различия являются следующие факторы:

связанные с техническим оснащением железной дороги (путность линии, вид тяги, фондоемкость, удельная развернутая длина в расчете на объем приведенной работы);

связанные с объемом перевозок и характером работы железной дороги: во-первых, грузонапряженность различается по дорогам в 4 раза; во-вторых, соотношение грузовых и пассажирских перевозок (себестоимость пассажирских перевозок по сети в 3,4 раза выше, чем грузовых; удельный вес пассажирских перевозок колеблется от 3,3 % (Забайкальская железная дорога) до 29 % (Московская железная дорога); в-третьих, на себестоимость влияет характер работы железной дороги: соотношение ввоза, вывоза, транзита, местной работы (Куйбышевская железная дорога: доля транзита – 65 %, доля пассажирооборота – 9 %), расчеты показывают, что расходы на 1 отправленную или прибывшую тонну 150 т-км при передвижении груза; в-четвертых, неравномерность грузов по направлениям, соотношение дальнего и пригородного сообщения в пассажирских сообщениях;

связанные с месторасположением железной дороги (профиль пути, энергетические затраты, затраты по ремонту пути и подвижного состава, затраты на снего-, водоборьбу, фонд оплаты труда);

связанные с качеством эксплуатационной работы (нагрузка вагона, масса поезда, населенность пассажирского вагона, скорость движения поездов, оборот и среднесуточный пробег подвижного состава).

В табл. 12.3 показано влияние некоторых факторов на себестоимость перевозок, а также структура себестоимости перевозок.

Таблица 12.3

Наименование фактора |

По сети |

Кбш. ж/д |

Себестоимость грузовых перевозок, коп/10 т-км |

100 |

90 |

Себестоимость пассажирских перевозок коп/10 пасс.-км |

340 |

270 |

Себестоимость приведенной продукции, коп/10пр. т-км |

120 |

105 |

Состояние себестоимости пассажирских и грузовых перевозок |

3.4 |

3 |

Структура себестоимости, %: оплата труда и соц. отчисления |

28 |

24 |

материальные затраты, |

27 |

28 |

в т.ч.: топлива |

5,5 |

4,8 |

электроэнергии |

6,3 |

7,1 |

материалов |

6,6 |

3,7 |

прочие материальные затраты |

8,6 |

9,0 |

амортизационные |

28,5 |

31,5 |

прочие затраты |

16,5 |

16,5 |

Фондовооруженность, руб/прив. т-км |

1,65 |

1,5 |

Трудоемкость, чел.-мин прив. т-км |

0,65 |

0,6 |

Материалоемкость, коп/ 10 прив. т-км |

27 |

25 |

Энергоемкость, кг у.т./ 10 тыс прив. т-км |

26 |

18 |

Уд. развернутая длина, км/млн. прив. т-км |

0,12 |

0,11 |

Необходимо выделить основные пути снижения себестоимости перевозок:

1) увеличение объема перевозок за счет маркетинговой деятельности;

2) улучшение качества использования подвижного состава и постоянных устройств;

3) совершенствование форм и методов эксплуатационной работы (оптимальное управление, достижение оптимального заполнения пропускной способности, минимизация непроизводительной работы);

4) проведение реконструктивных мероприятий с целью достижения оптимального соотношения между уровнем технического развития железной дороги и объемом перевозок;

5) экономия всех видов ресурсов.

13. Ценообразование на железнодорожном транспорте

Железнодорожные грузовые и пассажирские тарифы по экономической сущности являются ценами реализации продукции железнодорожного транспорта. Различие грузовых и пассажирских перевозок заключается в том, что грузовые перевозки осуществляются для производственных или торговых предприятий, а пассажирские перевозки в основном для личного потребления населения. Поэтому грузовые тарифы являются оптовыми, а пассажирские тарифы – розничными ценами перевозки. Принципиальным отличием железнодорожного транспорта от других отраслей экономики является то, что уровень грузовых тарифов самым непосредственным образом определяет эффективность размещения производства в разных регионах страны и эффективность производства действующих предприятий, т.к. от уровня тарифов зависят объем, области сбыта и цена продукции в местах потребления. Тарифы и получаемые железнодорожным транспортом доходы должны полностью покрывать издержки, обеспечивать развитие, финансовую устойчивость и конкурентоспособность в длительной перспективе. В основе тарифов лежит стоимость перевозки Ц = С + + м, где С – затраты общественного труда (топливо, электроэнергия, материалы, амортизация), - затраты живого труда (ФОТ с отчислениями); м – прибавочная стоимость, созданная живым трудом. При установлении тарифов железнодорожный транспорт и государство проводят определенную ценовую стратегию. Набор методов, позволяющих осуществлять эту политику на практике, называется ценовой политикой. Набор практических, конкретных мер, позволяющих решать поставленные задачи с помощью управления ценами, называется ценовой тактикой. Ценовая политика, проводимая железнодорожным транспортом, является одним из важнейших факторов достижения целей, стоящих перед ним. Для повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости в длительной перспективе можно выделить следующие цели: максимизация объемов перевозок; максимизация темпов обновления ОПФ; максимизация прибыли от основной деятельности. В разные периоды деятельности железнодорожного транспорта проводимая ценовая политика в области железнодорожных тарифов решала разные задачи: до 1917 г., например, использовалась такая ценовая мера как «Челябинский тарифный перелом»; с 01.07.1920 г. для обеспечения воинских, продовольственных, топливных перевозок действовала упрощенная система «партионных тарифов», при которой уровень провозных плат определял основной массой грузовых отправок; с 01.01.1921 г. до 01.06.1921 г грузовые перевозки были бесплатными, тарифы на перевозки пассажиров, независимо от типов пассажирских вагонов, устанавливались едиными; с июня 1921 г. перевозки грузов, включаемых в основной государственный план перевозок, выполнялись по безналичному расчету, а остальные грузы, для стимулирования сверхплановых перевозок, перевозились за наличный расчет; до 90х годов 20 века одна из основных функций железнодорожных тарифов заключалась в перераспределении средств между отдельными отраслями, регионами и т.п.; в 20 годы 20 века тарифы на перевозку грузов государственного и кооперативного секторов устанавливались пониженными, а для капиталистического сектора – повышенными. В течение длительного времени тарифы на перевозку грузов тяжелой промышленности устанавливались пониженными, а на перевозку грузов легкой промышленности – повышенными. Для ускоренного развития отдельных регионов применялись исключительно пониженные тарифы; для развития смешанных перевозок также применялись пониженные тарифы. Для борьбы с излишне дальними перевозками использовалось повышение уровня тарифов. Чрезмерное увлечение пониженными тарифами приводило к убыточности железнодорожного транспорта. С 1989 г. с целью формирования заинтересованности железнодорожного транспорта в перевозках грузов разных видов тарифы были выровнены, что привело к резкому повышению цен относительно дешевых массовых грузов за счет существенно повышения транспортной составляющей в их цене. Для устранения этих негативных последствий с 1995 г. при установлении тарифов было введено деление грузов на три класса.

Цели и задачи развития экономики России, Программа структурных реформ железнодорожного транспорта потребовали адекватного реформирования ценообразования перевозок. Поэтому в основу формирования тарифов в 2002 г. были заложены следующие принципы:

1. Создание условий для развития конкуренции в сфере услуг железнодорожного транспорта и привлечение внеотраслевых инвестиций в подвижной состав. Для реализации этого принципа тариф за перевозки в вагонах разделен на 2 соответствующие: за использование инфраструктуры и локомотивов железных дорог; за использование вагонного парка железных дорог.

Тарифные ставки за вагон:

В части инфраструктуры и локомотивной тяги при перевозке в вагонах железных дорог:

![]() , (13.1)

, (13.1)

где

![]() - укрупненная расходная ставка за 1

отправленный вагон,

- укрупненная расходная ставка за 1

отправленный вагон,

![]() -

укрупненная расходная ставка за 1 т-км

брутто,

-

укрупненная расходная ставка за 1 т-км

брутто,

![]() - укрупненная

расходная ставка за 1 вагоно-км,

- укрупненная

расходная ставка за 1 вагоно-км,

![]() - масса тары вагона,

- масса тары вагона,

![]() - коэффициент

порожнего пробега по отношению к

груженому,

- коэффициент

порожнего пробега по отношению к

груженому,

Р – загрузка вагона,

Z – расстояние перевозки,

R – рентабельность перевозок.

В части инфраструктуры и локомотивной тяги при использовании собственных (арендованных) вагонов:

в груженом рейсе:

![]() ,

(13.2)

,

(13.2)

в порожнем рейсе:

![]() ,

(13.3)

,

(13.3)

в части вагонной составляющей:

![]() ,

(13.4)

,

(13.4)

где

![]() - расходная ставка за 1 вагоно-ч,

- расходная ставка за 1 вагоно-ч,

![]() - простой вагона

под начально-конечными операциями,

- простой вагона

под начально-конечными операциями,

W – время прохождения вагоном 1 км пути, ч.

Реализация этого принципа с выделением тарифов на услуги инфраструктуры, локомотивов, вагонов обеспечивает в своем сегменте покрытие затрат и формирование необходимой нормы прибыли на вложенный капитал. Этим самым создаются условия для приобретения подвижного состава и необходимое финансовое обеспечение содержания инфраструктуры железнодорожного транспорта и локомотивов. При этом для всех участников рынка (перевозчиков, компаний–операторов, структур РЖД) создаются равные тарифные условия при одинаковых показателях использования подвижного состава (порожнего и среднесуточного пробега и др.), которые должны определяться исходя из рациональных технологий. Для развития конкуренции принципиальным является вопрос определения соотношения вагонной и инфраструктурной управляющей. При низком уровне вагонной составляющей прогнозируется повышенный износ вагонного парка и отсутствие экономического стимула к его оздоровлению, что и происходило с вагонным парком МПС во второй половине 90-ых годов. Вагонная составляющая с 2002 г. доведена в тарифе до 15 %. На рынке грузоперевозок действует свыше 70 компаний–операторов, которыми в 2003 году перевезено свыше 100 млн. т. грузов (15 % всего объема перевозок). В их собственности находится 42 тыс. вагонов.

2. Базирование на среднесетевой себестоимости, что существенно отличается от формирования тарифов для конечных потребителей в других ЕМ, где применяется территориально-дифференцированный подход. Этот принцип определяется наличием большого количества малодеятельных линий, на которых себестоимость перевозок в несколько раз превышает среднесетевую. Более 81 % объема перевозок осуществляется по 48 % протяженности электрифицированных линий (Транссиб, линии в направлении портов, крупных промышленных центров), интенсивность использования которых существенно превышает интенсивность использования малодеятельных линий, имеющих при этом важное социальное и оборонное значение (как правило, это направления в регионы, не имеющие развитой промышленности и находящиеся на дотациях из федерального бюджета).

Для этих регионов со сложным экономическим положением введение территориально-дифференцированных тарифов может иметь необратимые последствия. Так, на Сахалинской железной дороге себестоимость перевозок превышает среднесетевую почти в 9 раз, на Калининградской железной дороге – в 4 раза, Дальневосточной железной дороге – на 20 %. Поэтому принцип среднесетевой себестоимости, учитывающий специфику и масштабы России, позволяет создать единое экономическое пространство в стране.

3. Компенсация издержек железнодорожного транспорта, связанных с перевозкой грузов, и формирование необходимой прибыли на вложенный капитал. Параметризация зависимостей тарифных составляющих должна учитывать не только факторы, влияющие на издержки железнодорожного транспорта (дальность перевозки, тип вагона и др.), но и факторы, учитывающие прогрессивные нормативы технологических процессов и использования подвижного состава. Т.е. на грузовладельцев не должны перекладываться издержки, вызванные национальной организацией перевозочного процесса (отклонение вагонопотока от кратчайших направлений, превышение нормативного пробега порожних вагонов и др.), но одновременно грузоотправители должны стимулироваться за полное использование грузоподъемности вагона, снижение простоя вагонов под грузовыми операциями, отправление больших партий грузов и др.

4. Учет спросовых ограничений, связанных с высокой долей транспортной составляющей в цене продукции. С 1995 года стала учитываться ценность груза в виде дифференцирования, исходя из удельного веса транспортной составляющей в цене готовой продукции, что реализуется введением понижающих коэффициентов (0,9 – 0,7) на низко стоимостные грузы (уголь, руда, кокс, строительные грузы, лес и др.) и повышающих (1,3) коэффициентов на перевозку грузов третьего класса, для которых удельный вес транспортной составляющей не превышает 10 % (готовая продукция, дорогие полуфабрикаты черной и цветной металлургии, нефтепродукты и др.). Удельные веса различных классов грузов приведены ниже. Таблица 13.1

Класс грузов |

Удельный вес в объемах отправления, % |

Удельный вес в доходах, % |

1 кл |

64 |

39 |

2 кл |

22 |

32 |

3 кл |

14 |

29 |

5. Способствование развитию межрегиональных связей, а также обеспечение эквивалентных транспортных условий для развития северных и дальневосточных регионов. Этот принцип обеспечивается введением глубокой регрессии зависимости товара от дальности перевозки, т.е. на дальние перевозки удельный тариф несколько снижен, а на короткие – несколько увеличен.

В целях более правильного отражения в тарифах себестоимости перевозок и снижения за счет этого уровня тарифов на больших расстояниях перевозки в формулах тарифных схем учитывается поправочный коэффициент, корректирующий стоимость движенческих операций в зависимости от расстояния перевозки, который характеризует влияние на стоимость изменения относительной величины пробега вагона в составе сборных и передаточно-вывозных поездов с более высоким уровнем себестоимости, а также количества переработок вагонов на технических станциях в расчете на единицу пробега.

6. Сдерживание роста тарифов для конечных потребителей.

Тарифы дифференцируются с учетом типа вагонов, степени их вместимости и грузоподъемности, расстояния и скорости перевозки, массы и объема партии единовременно перевозимого груза, вида собственности подвижного состава. Так как железнодорожный транспорт перевозит десятки тысяч наименований грузов, то с целью сокращения объемов подготовительной и расчетной работы грузы с близкой себестоимостью объединяются в группы, для каждой группы устанавливается единый тариф. Для учета зависимости себестоимости перевозок от расстояния применяются двухставочные тарифы. Расчет тарифной платы на перевозку 1 т груза производится по формуле:

![]() ,

,

где

![]() -

ставка по начально-конечной операции,

коп/10 т,

-

ставка по начально-конечной операции,

коп/10 т,

в – ставка по движенческой операции, коп/10 т-км,

L – расстояние, км.

То же на перевозку груза в расчете на 1 вагон:

![]() (13.5)

(13.5)

где Рт – расчетная весовая норма перевозки груза в данном типе вагонов. При использовании двухставочных тарифов величина тарифа в расчете на 1 км по мере увеличения расстояния снижается:

![]() ; (13.6)

; (13.6)

![]() . (13.7) Для

упрощения расчета провозных плат

расстояния перевозок разделены на пояса

дальности: 1-50, 51-100, 101-300, 301-600, 601-1000,

1001-1500, 1501-5500, 5501-11900 км. Кроме первого

пояса для остальных поясов провозная

плата взимается для расстояния,

соответствующего середине интервала

пояса дальности. В основе пассажирских

тарифов лежит себестоимость пассажирских

перевозок, уровень которой более чем в

два раза выше себестоимости грузовых

перевозок. Относительно низкие

пассажирские тарифы позволяют повысить

подвижность населения.

. (13.7) Для

упрощения расчета провозных плат

расстояния перевозок разделены на пояса

дальности: 1-50, 51-100, 101-300, 301-600, 601-1000,

1001-1500, 1501-5500, 5501-11900 км. Кроме первого

пояса для остальных поясов провозная

плата взимается для расстояния,

соответствующего середине интервала

пояса дальности. В основе пассажирских

тарифов лежит себестоимость пассажирских

перевозок, уровень которой более чем в

два раза выше себестоимости грузовых

перевозок. Относительно низкие

пассажирские тарифы позволяют повысить

подвижность населения.

Пассажирские тарифы делятся на тарифы в дальнем и пригородном сообщении. Причем в дальнем сообщении тарифы дифференцируются с учетом влияния типа вагонов, скорости, дальности перевозки. В отличие от грузовых тарифов сначала устанавливается базовый уровень тарифа, который обеспечивает минимальный уровень комфорта в общем вагоне пассажирского поезда, и при повышении уровня комфорта и скорости поездки устанавливаются доплаты: за поездку в скором поезде, за поездку в плацкартном вагоне, купейном, спальном. Пассажирские тарифы разделены на пояса дальности, причем по мере увеличения расстояния интервалы поясов дальности возрастают, а темпы снижения себестоимости по мере увеличения расстояния перевозки снижаются. Для оплаты пригородных перевозок используются зонный и общий тарифы.

Основные недостатки железнодорожных тарифов: применение в качестве тарифной базы среднесетевой себестоимости перевозок; установление грузовых тарифов по условию полного использования норм технической загрузки вагонов; построение тарифов по затратному принципу без полного учета спроса; индексация тарифов на основании изменений величины доходов и расходов и др.

Оплата за перевозки грузов в международном сообщении устанавливается на основе Единого транзитного тарифа и международного железнодорожного транзитного тарифа в швейцарских франках.

14. Экономика грузовых перевозок

Грузовые перевозки – основа функционирования железнодорожного транспорта (грузооборот в шесть раз превышает пассажирооборот). Грузовые перевозки характеризуются следующими показателями: объем перевозок; грузооборот; количество отправок; густота перевозок; средняя дальность перевозок; неравномерность перевозок и др. Объем перевозок грузов – количество грузов, перевезенных за определенный промежуток времени. Определяется объем перевозок на момент отправления, т.к. через некоторый промежуток времени отправленные грузы становятся прибывшими, что позволяет условно считать, что отправление равно перевозке.

Общий объем перевозок по сети = отправление грузов + прием грузов с заграничных дорог + прием грузов с водного транспорта.

Общий объем перевозок железных дорог = сумма отправлений по всем станциям + прием грузов с других дорог и водного транспорта.

Σ Р = Σ Ротпр +Σ Рприем (14.1)

В пределах данного подразделения

Σ Р = Σ Ротпр +Σ Рприем = Σ Рприб + Σ Рсдача (14.2)

Общий объем перевозок по дороге распределяется по видам сообщений: местное сообщение (в пределах одной дороги); прямое сообщение (перевозки в пределах двух и более железных дорог). В прямом сообщении выделяют вывоз, ввоз, транзит.

Транзит

Прием Сдача

Ввоз местное вывоз

сообщение

Прибытие

Отправление

Рис. 14.1 Распределение перевозок по видам сообщений

Σ Р = Σ Рввоз +Σ Рвывоз +Σ Ртранз+Σ Рмест. (14.3)

Σ Рприем = Σ Рввоз +Σ Ртранз. . (14.4)

Σ Рсдача = Σ Рвывоз +Σ Ртранз. (14.5)

Σ Ротпр = Σ Рвывоз +Σ Рмест. (14.6)

Σ Рприб = Σ Рввоз +Σ Рмест. (14.7)

Таким образом, показатели грузовых перевозок на дороге и отделении образуют единую систему.

Таблица 14.1

Показатель |

Сеть ж/д |

Ж/д отделение |

Отправление |

Σ Ротпр |

Σ Рвывоз +Σ Рмест |

Прием |

Σ Рприем |

Σ Рввоз +Σ Ртранз |

Прибытие |

Σ Рприб |

Σ Рввоз +Σ Рмест |

Сдача |

Σ Рсдача |

Σ Рвывоз +Σ Ртранз |

Перевозка |

Σ Ротпр+Σ Рприем+Σ Рприб+Σ Рсдача |

Σ Рввоз+Σ Рвывоз+Σ Ртранз+Σ Рмест |

Ввоз |

- |

Σ Рввоз |

Вывоз |

- |

Σ Рвывоз |

Транзит |

- |

Σ Ртранз |

Местное |

- |

Σ Рмест |

Распределение перевозок по видам сообщений необходимо для правильного учета доходов и расходов дороги, т.к. каждая дорога выполняет различное количество операций, связанных с перевозкой грузов в разных сообщениях. Только при перевозке в местном сообщении выполняется весь цикл перевозочной операции. По крупным грузовым станциям определяют размеры отправления и прибытия грузов в тоннах и вагонах.

Грузооборот – работа по перемещению груза Σ Рl = Σ Рjlj измеряется в условно-натуральных единицах – т-км. Грузооборот нетто – полезная работа, учитывающая перемещение только груза. Грузооборот брутто – работа, учитывающая перемещение груза с массой тары подвижного состава.

КПД ж/д тр-та = Σ Рlн/ Σ Рlбр < 1. (14.8)

Превышение общей работы над полезной работой

ψбр = Σ Рlбр/ Σ Рlн >1. (14.9)

Грузооборот может быть тарифным и эксплуатационным. Тарифный грузооборот рассчитывается по тарифным расстояниям, зафиксированным в перевозочных документах (накладная и дорожная ведомость). Эксплуатационный грузооборот определяется по фактическому пробегу груза на основе маршрутного листа машиниста.

Связь между объемом производства в экономике страны и показателями грузовых перевозок отражают в коэффициентах перевозимости и транспортоемкости:

Кпер = Σ Рi /ΣQi; (14.10) Ктр =Σ Рli /ΣQi, (14.11)

где Рi – объем перевозок i – го груза,

Qi – объем производства i – го груза.

Количество отправок – специфический показатель железнодорожного транспорта. Отправка – партия груза, оформленная одним перевозочным документом (дорожной ведомостью). Маршрутная отправка – состав поезда от одного отправителя к одному получателю. Кроме того, отправки бывают мелкие, повагонные и контейнерные.

Густота грузовых перевозок – количество т груза, перевезенное через один км сети за единицу времени, характеризует интенсивность грузового потока и часто его называют грузонапряженностью на железнодорожном участке АВ:

Гав = Гав +Гва. (14.12)

Средняя густота перевозок по дороге или сети железных дорог

![]() ,

(14.13)

,

(14.13)

где Lэ – эксплуатационная длина.

Кроме общей густоты всех грузов определяют густоту по важнейшим родам грузов (уголь, кокс, нефтегрузы, руда, металлы, лес, стройматериалы, удобрения и пр. грузов).

Важное значение для характеристики рынка грузовых железнодорожных перевозок имеет структура перевозок и грузооборота. Все грузы группируют по родам и делят на 11 разделов, каждый из которых подразделяется далее.

Средняя дальность перевозки:

Е = Σ Рlн / Σ Р- для сети; (14.14)

Е = Σ Рlн / Σ Ротпр + Σ Рприем - для железной дороги. (14.15)

Неравномерность перевозок во времени характеризуется коэффициентом неравномерности:

Кнер =12 Σ Рмесмакс / Σ Ргод; (14.16)

Кнер = Σ Рмесмакс / Σ Р месмин; (14.17)

Кнер = Σ Р месi / Σ Р. (14.18)

Объем перевозок по кварталам неодинаков (min – 1 кв, max – 2 кв, ср. – 3 кв).

Неравномерность перевозок по направлениям характеризуется коэффициентом обратности:

К обр = Σ Рпор/ Σ Ргр (14.19)

Груженое направление – направление с преобладающим грузопотоком.

Устранение неравномерности перевозок – важная задача железнодорожного транспорта.

Планирование грузовых перевозок имеет большое значение для железнодорожного транспорта и заключается в следующем:

формирование платежеспособного спроса на перевозки;

максимально возможный учет запасов и пожеланий клиентуры;

обеспечение конкурентоспособности железной дороги;

обеспечение рациональности использования ресурсов железной дороги;

учет возможностей корректировки планов.

Основными методами планирования являются балансовые и оптимизационные. В сетевых планах перевозки грузов устанавливаются следующие показатели:

- грузооборот;

среднесуточная погрузка;

средняя дальность перевозки грузов;

грузонапряженность.

Грузооборот утверждается для железной дороги в качестве основного планового, а остальные показатели носят расчетный характер.

Особенности современного планирования грузовых перевозок:

разработка планов–прогнозов на основе маркетинговых исследований районов тяготения железной дороги;

разработка вариантов плана перевозок (пессимистического, оптимистического, базового);

применение непрерывного планирования с учетом изменения спроса;

использование индикативного подхода к размерам перевозок и другим показателям плана.

На железнодорожном транспорте разрабатывают планы:

стратегические (5 – 10 лет);

текущие (годовые);

оперативные (месячные, квартальные).

Стратегические планы разрабатывают по 6-7 наименований грузов; текущие – по 14, квартальные – по 40, месячные – около 1000 наименований тарифно-статистической номенклатуры грузов.

Основную работу по формированию спроса на грузовые перевозки выполняют подразделения СФТО. Статистическая отчетность по грузовым перевозкам: ГО – 1 (грузовая работа); ГО-2 (породовая погрузка); ЦО-11 (постанционные отправления и прибытие грузов); ЦО-12 (перевозка и полученный доход); ЦО-13 (междорожные корреспонденции); ЦО-16 (межрайонный обмен грузов) и др.

Важным источником определения размеров грузовых перевозок является ТЭБ, в которых представлены показатели, обеспечивающие сбалансированность объемов производства и других ресурсов с размерами потребления. ТЭБ состоит из двух разделов: материального и транспортного. ТЭБ носит индикативный характер и является средством косвенного государственного регулирования развития экономики и регионов.

Для прогнозирования спроса на грузовые перевозки применяют различные упрощенные методы расчета:

Σ Рпр = Кпер Σ Qп, Σ Рпр = Ктр Σ Qп, (14.20)

где Qп – прогноз объема производства,

Кпер – коэффициент перевозимости,

Ктр – коэффициент транспортоемкости.

Однако точность прогноза невелика, поэтому для ориентировочных расчетов применяют уточненные формулы:

![]() ,

,

![]() ,

(14.21)

,

(14.21)

где

![]() - процент изменения ВВП,

- процент изменения ВВП,

Кд–прогнозный коэффициент изменения средней дальности перевозок,

![]() - индекс изменения

доли железных дорог на транспортном

рынке.

- индекс изменения

доли железных дорог на транспортном

рынке.

Методы прогноза грузовых перевозок:

Прогнозирование объемов перевозок по заявкам грузоотправителей.

Прогнозирование объемов перевозок на базе данных прошлого года.

Метод стандартного распределения вероятностей:

П=(О+Н+П)/З, П=(О+4Н+П)/6, П=(О+12Н+П)/14,

![]() ,

,

![]() .

(14.22)

.

(14.22)

Балансовый метод на основе ТЭБ.

Экстраполяционные методы: ут=ао+а1t.

Адаптивные методы.

St=ауt+(1-а)St-1. (14.22)

St=ауt+а(1-а)уt-1+а(1-а)2уt-2+…+а(1-а)у0. (14.23)

![]() (14.24)

(14.24)

Спектральный метод.

Регрессивный анализ.

Эвристические методы.

Ориентировочные методы.

Экспертные методы (индивидуальные, коллективные оценки).

Теории нечетких множеств (ф-Дельфи) – треугольное нечеткое число.

a1 a3 a2

15. Экономика пассажирских перевозок

Пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспорта, т.к. они обеспечивают свободу передвижения населения, что является одной из важнейших гарантий государства. Рынок транспортных услуг состоит из внутригородских, пригородных, междугородних, международных видов пассажирских перевозок, каждый из которых имеет различную структуру, емкость рынка, вид и уровень конкуренции, мотивации поездки, эластичность спроса (ценовой, перекрестной, от дохода).

По количеству перевезенных пассажиров наиболее значимым являются внутригородские перевозки, которые представлены автобусным, троллейбусным, трамвайным сообщением, метрополитеном, железнодорожным транспортом, маршрутными такси, личными автомобилями. В небольших городах и населенных пунктах рынок монополизирован автобусами и личными автомобилями. Спрос является неэластичным по цене, доходу, но имеет высокую перекрестную эластичность.

Второе место по объему перевозок занимают пригородные перевозки, которые представлены железнодорожным, автобусным сообщением и личным автотранспортом. Спрос на эти перевозки по цене и доходу более эластичен. Ежедневно в пригородном сообщении перевозится около 4 млн. пассажиров, из которых 45% ежедневно пользуются железнодорожным транспортом.

Междугородние перевозки, которые значительно различаются по расстояниям поездок, представлены местными и дальними перевозками. В местных перевозках усиливается роль нецелевых факторов конкуренции (удобство времени отправления и прибытия, продолжительность поездки, количество багажа (бесплатного и платного провоза), безопасность и комфортность проезда).

Дальние перевозки в основном представлены железнодорожным и воздушным транспортом. Конкуренция носит как ценовой, так и неценовой характер. Спрос эластичен по цене, доходу, цене конкурента и дифференцирован по разным группам пассажиров. Каждый из видов транспорта характеризуется своими достоинствами и недостатками. Определяющее значение для выбора имеет соотношение «цена-качество».

Международные перевозки во многом аналогичны дальним. Спрос на них наиболее эластичен. Объем перевозок пассажиров всеми видами магистрального транспорта составляет свыше 25 млрд. чел. (автотранспорт – более 90 %, железнодорожный транспорт – 6 % объема перевозок и 40 % пассажирооборота). По объему пассажирских перевозок РЖД уступает Японии, Индии, Китаю. Для обеспечения пассажирских перевозок ежедневно в обращении находится свыше 500 пассажирских поездов (100 поездов формирования государств СНГ), около 3000 пригородных поездов, 500 вокзалов общей площадью около 1,5 млн. м2.

Объем и структура пассажирских перевозок существенно влияют на результаты работы железной дороги: около 11 % приведенной работы, затраты составляют 30 % ЭР, доходы – 11 % доходных поступлений сети, себестоимость более чем в 3 раза выше себестоимости грузовых перевозок, снижение себестоимости пассажирских перевозок на 1 % дает ежегодную экономию ЭР около 0,5 млрд. руб., среднесетевой уровень дохода и расходов составляет 55 % (в пригородном сообщении – 25 %, в дальнем следовании – 65 %). Поэтому приоритетной задачей железнодорожного транспорта является совершенствование организации перевозок пассажиров (сокращение расходов и повышение доходности).

На железнодорожном транспорте пассажирские перевозки подразделяются по видам сообщения: пригородное, местное и прямое. Перевозки в местном (в границах одной железной дороги) и прямом (в пределах двух или более дорог) сообщениях называются перевозками дальнего следования. Границы перевозок в разных видах сообщений постепенно меняются. Деление пассажирских перевозок по сообщениям имеет важное значение для их организации, планирования и экономического анализа работы железной дороги, совершенствования тарифов.

От структуры пассажирских перевозок зависят экономические показатели работы железной дороги. Для этих целей на уровне отделений железной дороги и по сети ведется раздельный учет расходов и доходов по видам сообщений, что необходимо для обоснования уровня пассажирских тарифов.

По числу перевезенных пассажиров первое место занимает пригородное сообщение (35 % общего пассажирооборота при средней дальности поездки 40 км). В дальнем следовании приходится 65 % общего пассажирооборота при средней дальности около 850 км. Средняя дальность перевозок пассажиров во всех видах сообщений составляет 110 км.

Объем пассажирских перевозок обусловлен численностью и транспортной подвижностью населения. Число поездок, или пас.-км, на одного жителя называется коэффициентом транспортной подвижности, который определяется уровнем материального благосостояния людей и материально-технической базы железнодорожного транспорта. Транспортная подвижность рассчитывается для разных регионов, социальных групп, городских и сельских жителей. Подвижность населения по числу отправлений составляет 167 (железнодорожным транспортом – 9) отправлений в год, 2600 (железнодорожным транспортом – 1000) пас.-км.

Большую дополнительную работу железнодорожному транспорту приносит неравномерность пассажирских перевозок, которая характеризуется как в пространстве, так и во времени. Основными железными дорогами «зарождения» пассажиропотоков являются Московская, Октябрьская, Северо-Кавказкая, Западно-Сибирская, Свердловская (75 % от общего числа пассажиров, 60 % пригородных перевозок).

Пригородные перевозки неравномерны по отдельным линиям и по длине участка. Большой неравномерностью в дальнем следовании на одних и тех же линиях характеризуются пассажирские перевозки «туда» и «обратно». Эта неравномерность в целом в течении года незначительна. Однако она ярко выражена во времени: по сезонам, месяцам, дням месяца и числам суток. Около 30 % пассажирооборота и грузовых перевозок выполняется во 2, 3, 4 кварталах, а в первом квартале только 20 %. Коэффициент квартальной неравномерности равен 1,1 – 1,2. Коэффициент месячной неравномерности равен 1,5 (в дальнем следовании – 1,6; в пригородном – 1,25).

Неравномерность перевозок по дням месяца в большей мере характерна для пригородного сообщения. В летний период объем перевозок по пятницам и субботам увеличивается более чем в 2 раза. Пассажирские перевозки неравномерны также по отправлению и прибытию в течение суток. Неравномерность осложняет работу железной дороги, требует создания резервов ПС, трудовых ресурсов, увеличения пропускной способности станций, вокзалов, перегонов; снижает количество пассажирских перевозок и работу ПС; увеличивает ЭР, повышает себестоимость. Все это вызывает необходимость постоянного поиска путей снижения неравномерности перевозок и уменьшения ущерба от большого отклонения объемов перевозок. Такими путями являются льготы на проезд, оперативный учет населенности поездов, коэффициент частоты назначения и составности поездов и др.

Планирование пассажирских перевозок существенно отличается от планирования грузовых и основано преимущественно на анализе отчетных данных и выявления закономерностей развития пассажирских перевозок, т.к. на железнодорожном транспорте большая часть показателей по сети и по годам изменяется незначительно. Необходимо применение дополнительных методов планирования, так как планирование по отчетным данным имеет существенный недостаток и отражает лишь фактически реализованный спрос. Анализ рынка пассажирских перевозок становится важнейшей частью работы по планированию и организации пассажирских перевозок. Перевозки пассажиров планируются как в целом, так и по видам сообщения. Годовой план составляется по сети в целом и по каждой железной дороге. В плане определяются следующие показатели: число отправленных пассажиров, число перевезенных пассажиров, пассажирооборот, средняя дальность поездки. При прогнозировании объемов пассажирских перевозок учитывают динамику основных макроэкономических показателей развития страны: численность населения, уровень реальных доходов, уровень промышленного производства, информационные процессы и др.

Конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке пассажирских перевозок определяется на каждом конкретном направлении пассажиропотока соотношением «цена-качество»:

![]() , (15.1)

, (15.1)

где Kj – коэффициент конкурентоспособности i – го вида транспорта;

Бij - экспертная оценка в баллах i-го параметра качества (2 – предпочтителен, 1 – приемлем, 0 – неприемлем);

Цj – полная стоимость проезда.

Чем больше значение коэффициента Kj, тем более конкурентоспособен железнодорожный транспорт по сравнению с другими видами транспорта.

Для получения прогноза используются модели различной степени сложности. Поэтому очень часто используют комплексный прогноз, для составления которого вначале устанавливают степень согласованности (меры расхождения) частных прогнозов (например, на основе экспертных оценок и на основе экстраполятивного метода):

![]() (15.2)

(15.2)

где

![]() -

число точек, в которых составляется

прогноз,

-

число точек, в которых составляется

прогноз,

![]() -

прогноз, выполненный на основе экспертных

оценок и экстраполятивным путем.

-

прогноз, выполненный на основе экспертных

оценок и экстраполятивным путем.

Прогнозы считаются

согласованными, если

![]() .

.

Однако ситуация, когда прогнозы являются непротиворечивыми, встречается довольно редко. Поэтому часто используют сценарный подход, который основан на установленной логической последовательности событий – состоянии объекта прогнозирования и прогнозного фона во времени при различных условиях для определения целей развития этого объекта. Сценарий показывает, как исходя из существующей ситуации может развиваться шаг за шагом будущее состояние объекта, и представляет собой лингвистическую модель будущего, в которой описывается возможный ход событий с указанием вероятностей их реализации. В сценарии определяются основные факторы, которые должны быть приняты во внимание, и то, каким образом они могут повлиять на предполагаемые события. Сценарии разрабатываются на основе данных предварительных прогнозов, технико-экономических характеристик и показателей основных процессов. Как правило, разрабатывают три сценария: оптимистический, пессимистический и средний – наиболее вероятный, ожидаемый, базовый. Составление сценария включает в себя следующие этапы:

формулировка вопроса, структурирование, сбор и анализ исходной информации;

определение, группировка сфер влияния, выделение критических точек объекта прогнозирования;

установление будущих состояний критически важных параметров;

формирование и отбор различных предположений о будущем состоянии;

сопоставление значений показателей будущего состояния и предположения об их развитии;

введение в сценарий разрушительных

событий, которые могут оказать наиболее

сильное воздействие;

событий, которые могут оказать наиболее

сильное воздействие;установление последствий;

принятие мер.

Целевая функция сценарного подхода к прогнозированию пассажирских перевозок имеет вид

![]() , (15.3)

, (15.3)

где

![]() -

показатель прогноза перевозок i-го

сценария развития событий,

-

показатель прогноза перевозок i-го

сценария развития событий,

![]() - ключевые факторы,

оказывающие решающее влияние на уровень

прогноза.

- ключевые факторы,

оказывающие решающее влияние на уровень

прогноза.

Для определения показателей прогноза пассажирских перевозок используют различные методы, базирующиеся на выявлении общих закономерностей изменения пассажирских перевозок в стране. При этом учитывается динамика основных макроэкономических показателей социально-экономического развития: численность населения, реальные доходы, уровень промышленного производства, инфляционные процессы и др. В зависимости от поставленных целей прогнозы пассажирских перевозок разрабатываются на различные периоды: среднесрочные (на 5-7 лет), долгосрочные (на 10 и больше лет). Прогнозы на длительный период основываются на изучении численности населения с учетом тенденций распределения пассажиропотоков по видам транспорта.

Число поездок, или пасс.-км, на одного жителя в год называется коэффициентом транспортной подвижности:

![]() - статическая

подвижность, (15.4)

- статическая

подвижность, (15.4)

![]() - динамическая

подвижность, (15.5)

- динамическая

подвижность, (15.5)

где

![]() -

годовой объем перевозок пассажиров,

-

годовой объем перевозок пассажиров,

![]() -

пасс.-км,

-

пасс.-км,

![]() -

численность населения.

-

численность населения.

Транспортная подвижность определяется в целом и по отдельным видам транспорта, по отдельным регионам, по социальным группам, по городским и сельским жителям. На основе прогнозируемой численности населения и его подвижности определяется общий объем пассажирских перевозок:

(15.6)

(15.6)

где - коэффициент платежеспособности населения, определяемый на основе соотношения уровней реальных доходов и стоимости потребительской корзины на 1 человека.

16. Экономико-математические методы

РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ

Математические методы и модели исследуются математической экономикой (разработка, анализ и поиск решений экономических решений) и эконометрика (количественные закономерности).

Математические модели подразделяются на:

макроэкономические;

равновесные;

экономического роста;

микроэкономические;

оптимизационные.

Модель – материальный или мысленно представленный объект, который в процессе исследования замещает объект (оригинал) так, что его изучение дает новые знания об оригинале. Моделирование – процесс построения, изучения и применения моделей.

С экономической точки зрения оптимальные решения обладают свойствами:

оптимальности;

зависимости от текущей хозяйственной обстановки;

устойчивости базиса оптимального плана;

взаимозависимости решений;

оценки рациональности уровня управления.

Существуют три типа многовариантных проблем планирования и управления:

структурные проблемы (цели и факторы процесса можно количественно измерить, проблема может быть целиком представлена в виде системы моделей, решение может быть найдено аналитическим путем);

слабы структурированные проблемы (цели определены нечетко, неизвестны количественные зависимости между некоторыми факторами, анализу и оптимизации могут быть подвергнуты отдельные части проблемы);

неструктурированные проблемы (невозможность количественного анализа, непредсказуемость факторов).

Математические модели классифицируются по следующим признакам:

по целевому назначению;

по исследуемым экономическим процессам и содержательной проблематике;

по функциональному и структурному признаку;

по характеру отражения причинно-следственных связей;

по характеру получения решения (дескриптивные, нормативные);

по способам отражения фактора времени;

по форме математических зависимостей;

по соотношению экзосенных и эндоинных переменных;

в зависимости от этапности принимаемых решений;

в зависимости от характера системы ограничений;

по методам оптимизации;

по виду ограничений и др.

Этапы экономико-математического моделирования:

постановка экономической проблемы и ее качественный анализ;

построение математической модели решения задачи;

математический анализ модели;

подготовка исходной информации;

численное решение;

анализ численных решений и их применение.

Транспортные задачи (рациональное распределение грузопотоков и вагонопотоков по параллельным линиям; регулирование вагонных парков; ограничение вагонопотоков; определение резервов локомотивов и вагонов; размещение и специализация обслуживания подвижного состава; развитие транспортной сети на перспективу и т.п.) используются в двух постановках (матричной и сетевой) для решения задачи наилучшего распределения ограниченных ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, временных) для оптимального управления предприятием.

Матричная задача:

![]()

![]()

![]() (16.1)

(16.1)

где Аi – i –й ресурс,

Вj – j- потребность,

Сij – расстояние или стоимость перевозки из i в j,

F – целевая функция.

Сетевая задача: планирование перевозок осуществляется непосредственно на схеме сети путей сообщения, которая состоит из дуг и вершин. Вершинами являются пункты погрузки или выгрузки, а также все реальные узловые пункты сети. Вершины без погрузки-выгрузки являются транзитными.

-8

+10

12 + 15

+10

12 + 15

ХАВ=8 2 2

ХДВ

ХАД=4

- пункт отправления, - пункт прибытия

Рис. 16.1 Схема транспортной сети

Каждая дуга характеризуется показателем расстояния или стоимости. Переменными сетевой задачи являются потоки груза по каждой сети.

В качестве критериев оптимальности часто выбирают:

минимум суммарного пробега;

сумму зависящих приведенных расходов:

![]() (16.2)

(16.2)

где Кс – капвложения,

Сгр – стоимость груза,

Эзав – зависящие расходы,

Эпер – переменные расходы по перевалкам; при перевозках срочных грузов – время (т-час, вагоны-час) пребывания груза в процессе перевозки и т.д.

Наиболее употребимым методом решения матричных задач является метод линейного программирования и его различные модификации.

17. Планирование эксплуатационной работы

План-прогноз эксплуатационной работы представляет собой часть общего плана-прогноза работы железнодорожного транспорта. План-прогноз работы ПС разрабатывается для грузового, хозяйственного, пассажирского движения, по видам тяги и является исходной базой для нормирования потребности в ремонте ПС и капитальных вложений в модернизацию технических средств железнодорожного транспорта, направляемых на обеспечение необходимой пропускной и провозной способности, определения потребной численности работников, расходов на топливо, энергию, материалы и др.

План работы ПС в грузовом движении разрабатывается на основе прогноза спроса на перевозки и размеров грузовых потоков по участкам и направлениям и определяется:

величина нагрузки вагона по родам грузов, размерам погрузки, выгрузки, прием и сдача;

баланс порожних вагонов по станциям и участкам;

пункты выгрузки и избытка порожних вагонов прикрепляют к пунктам погрузки и недостатка порожних вагонов, с учетом их типов;

схема регулирования порожних вагонов;

порожний и общий пробег вагонов;

т-км брутто по участкам;

исходя из длины приемоотправочных путей станций и принятых норм массы груженых поездов и длины составов порожних поездов, пробег поездов и грузонапряженность по участкам;

линейный пробег локомотивов, исходя из установленного числа пар поездов, размещение пунктов подталкивания и участков двойной тяги;

потребное число маневровых локомотивов и их пробег на основе переработки вагонов на станциях;

по числу и продолжительности остановок сборных поездов на промежуточных станциях, объем маневровой работы поездных локомотивов;

рабочий парк вагонов и эксплуатируемый парк локомотивов, исходя из данных по участкам, пробег ПС - технических норм его использования и данных о работе депо и станций.

Показатели работы ПС делятся на следующие группы:

- пробежные -(ваг – км, поездо – км, лок – км);

- временные - (ваг–час, поездо–час, лок– час, бригадо-час);

- поездные- т-км работа брутто;

- энергетические- (кВт ч электроэнергии, кг усл. топлива).

План работы ПС определяется в физических вагонах в среднем за сутки. При этом пересчитывают грузопотоки в вагонопотоки с помощью показателя статической нагрузки по каждому массовому грузу и каждой группе грузов с учетом типа вагонов, доли груза, перевозимого в каждом типе вагонов, технической норме загрузки вагона. Плановую среднюю статическую нагрузку вагона определяют по формуле:

P=100/(ai /pi),

где Pi - техническая норма погрузки данного груза в данный тип вагона,

ai - доля груза, перевозимого в вагонах данного типа, в общем объеме перевозок данного груза.

Пробеги порожних вагонов складываются из пробегов местного и регулировочного порожняка. Для расчета пробега местных порожних вагонов составляют баланс порожних вагонов. Управление железной дорогой дает указание отделениям: в каком направлении следует сдавать избыток и откуда получать недостающие порожние вагоны, сколько и в каком направлении будет следовать транзитных порожних вагонов. На основании построенной схемы определяют среднюю густоту движения порожних вагонов как полусумму густоты в начале и конце участка. Уменьшением средней густоты по участку на его длинах определяют пробег порожних вагонов (ваг.-км). Сумма ваг.-км по всем участкам дает пробег порожних вагонов по отделению или дороге. Общий пробег вагонов по отделению складывается из пробега груженых и порожних вагонов по участкам. При определении работы ПС по сети расчет порожних пробегов применяют упрощенный метод: за отправную базу принимают отчетный коэффициент порожнего пробега, а затем его корректируют с учетом факторов, влияющих на его изменение.

Т-км брутто служат основой для определения размера поездной работы и пробега локомотивов, потребности в топливе и электроэнергии для тяги поездов. Поэтому на дорогах, где границы участков обращения не совпадают с границами дорог, т-км брутто определяют как в границах дорог (отделений), так и в пределах участков обращения бригад.

∑PLбр=PLн+PLтары,

∑PLтары= ∑пS*qт,

где qт - средняя масса тары вагона,

∑пS - общий пробег вагонов.

Т-км брутто определяются отдельно для ускоренных, сборных, передаточных, вывозных, прямых (сквозных и участковых) груженых и порожних поездов, т.к. поезда с различной массой и скоростью требуют неодинаковых затрат на их передвижение.

∑PLускбр=Qбр lmуск,

где l - длина участка,

mуск - число поездов.

∑PLгрбр сборн=q бр(Uп+Uв)l/2,

где Uп, Uв - погрузка, выгрузка на промежуточных станциях,

qбр - средняя масса вагона брутто.

∑PLпорбр сборн=q т(Uп-Uв)l/2,

где qт - масса тары вагона.

Т-км брутто вывозных поездов рассчитываются так же, как и для сборных, только вместо l принимают 2lв (lв- расстояние пробега вывозных поездов).

Т-км брутто сквозных груженых поездов определяют вычитанием из общих т-км груженых вагонов брутто ускоренных, сборных и вывозных поездов. Т-км брутто сквозных порожних поездов определяют вычитанием из общих т-км брутто порожних вагонов т-км брутто порожних вагонов в сборных и вывозных поездах.

Пробег поездов определяют исходя из работы вагонов на каждом участке в т-км брутто и нормы массы поездов.

Норму массы поездов различных категорий определяют при разработке графика движения по каждому направлению и каждому виду тяги с учетом мощности локомотива, полезной длины станционных путей и профиля пути.

Масса поезда брутто определяется по формуле:

Qбр=[Fк-(Wо+iр)pл]/(W”о+iр),

где Fк - расчетная сила тяги локомотива,

Wо - основное удельное сопротивление локомотива при расчетной скорости,

W”о - основное удельное сопротивление вагонов при расчетной скорости,

iр - руководящий подъем (%),

pк - масса локомотива в рабочем состоянии.

Рассчитанную массу поезда проверяют на трогание с места и по длине приемоотправочных путей. Норму, установленную по величине руководящего подъема, также проверяют на трогание с места на остановочных пунктах:

Q=(Fк.тр/Wо+Wд+iт)-pл,

где Fк. тр - сила тяги локомотива при трогании состава с места,

Wо,Wд - основное и дополнительное удельное сопротивление поезда при трогании с места,

iт - уклон остановочного пункта.

Масса поезда в зависимости от длины приемоотправочных путей на станции:

Qбр=(lст-lл)Pпог,

где lст - длина приемоотправочных путей станции,

lл =50м (часть станционного пути, учитывающая длину локомотива и неточность остановки поезда),

Pпог - погонная нагрузка на 1м длины вагона (считая по осям автосцепки):

Pпог=(pKг+qг)lв,

где p - грузоподьемность вагона,

Kг -коэффициент использования грузоподъемности, (3,5-6,0 для четырехосных вагонов),

lв- длина вагона.

С изменением профиля пути можно получить различные нормы массы поездов. Поэтому для уменьшения простоя вагонов и дополнительных маневровых затрат прибегают к унификации норм массы поезда на целых направлениях, что приводит к использованию на участках с трудным профилем двойной тяги и подталкивания.

Пробеги поездов рассчитывают в грузовом и порожнем направлениях.

∑NSскв гр=∑PLсквбр.гр/Qсквбр.гр - пробег сквозного груженого поезда,

∑NSп=∑nSп/m - пробег порожнего поезда,

m=lст-lл/lв - норма состава поезда в вагонах.

При составлении плана по всей сети железных дорог среднюю массу поезда определяют исходя из отчетной величины массы поезда за предыдущий период и анализа факторов, влияющих на нее, в планируемом периоде. Например, если в каком-либо направлении вводятся более мощные локомотивы с повышением нормы массы на 10 %, то средняя масса поезда в результате влияния этого фактора может быть повышена на 1%.

Объем работы локомотивов (лок.-км) определяется на основе данных о пробеге поездов. Общий пробег локомотивов определяется суммированием пробега во главе поездов, в двойной тяге и подталкивании, на маневрах поездными локомотивами, пробега специальных маневровых локомотивов, “горячего” простоя. Пробег локомотивов во главе поездов измеряется в поездо-км. Одиночный пробег вызывается непарноcтью движения («туда», «обратно»). За пару поездов принимают или два поезда встречного направления, или поезд и встречный одиночный локомотив.

Пробег локомотивов на маневрах определяют для поездных и специальных маневровых локомотивов условно: 1 час маневров приравнивается к 5 км.

Все локомотивы, приписанные к данной железной дороге, имеющие ее инициалы и состоящие на ее балансе, образуют инвентарный парк дороги. Он делится на две группы: находящиеся в распоряжении дороги (депо) и вне распоряжения дороги (депо). Локомотивы инвентарного парка железной дороги (депо), за исключением находящихся в запасе, сданных в аренду и откомандированных для временной работы на другие железные дороги, составляют парк локомотивов в распоряжении железной дороги. Этот парк подразделяется на эксплуатируемый (локомотивы, занятые во всех видах работ, находящиеся под техническими операциями, на техническом обслуживании в пределах установленной нормы времени, в ожидании работы на станционных путях, в основном и оборотном депо) и неэксплуатируемый (неисправные, под оборудованием или модернизацией, находящиеся в процессе перемещения, ожидающие исключения из инвентаря, используемые как стационарные установки). По роду выполняемой работы локомотивы эксплуатируемого парка делятся на: пассажирские, грузовые, хозяйственные, передаточно-вывозные, специально маневровые и занятые на прочих работах. Потребность в грузовых локомотивах определяется по видам тяги, видам движения. Для определения потребности эксплуатируемого парка поездных локомотивов для грузового движения применяются разные способы, имеющие разную степень точности (см. табл. 17.1).

Таблица 17.1

Способы определения эксплуатируемого парка локомотивов

Способ |

Формула расчета |

Примечание |

По т-км работе |

Mэ=Plбр/365F1 |

F1 - среднесуточная производительность локомотива |

По линейному пробегу |

Mэ=MSл/365S1 |

S1 - среднесуточный пробег локомотива |

По бюджету времени |

Mэ=Mti/24 |

M1 - время в чистом движении, M2 - время простоя на промежуточных станциях, M3 - время простоя в пунктах основного депо, M4 - время простоя в пунктах оборота, M5 - время простоя в пунктах смены локомотивных бригад |

По коэффициенту потребности локомотивов на 1 пару поездов |

Mэ=Kпотр Nсутпар |

Kпотр=Oл/24-коэффициент потребности локомотивов на 1 пару поездов, Oл - среднее время оборота локомотива, Nсутпар - суточные размеры движения в парах поездов. |

Наиболее точные результаты дает метод по лок.-ч и нормам затрат времени по графику оборота локомотива.

Для расчета потребности локомотивов по участкам обращения необходимо иметь нормы технической и участковой скоростей, нормы затраты времени на технические операции в основном и оборотном депо с учетом отдыха и подмены локомотивных бригад. Затраты лок.-ч определяются в среднем за сутки по элементам: на станции основного депо, на станции оборотного депо, на других технических станциях, на которых производится смена локомотивных бригад. Время в поездах на участках обращения локомотивов определяется делением удвоенной длины каждого участка на норму участковой скорости и умножением на число пар поездов. Лок.-ч на станциях основного и оборотного депо, пунктах смены бригад определяется умножением нормы простоя локомотивов на число пар поездов. Среднесуточный парк локомотивов определяется делением суммы лок-ч по всем элементам на число часов в сутках. Кроме того, необходимо предусмотреть потребность локомотивов для работы в двойной тяге, на маневрах.

Условный пробег специальных маневровых локомотивов определяется как:

MSм=Mм(tм* Vм+tэк),

где Mм - эксплуатируемый парк специальных маневровых локомотивов,

tм - часы работы локомотива за сутки (принимают для тепловозов 23,5 ч), Vм - скорость движения на маневрах (условно принимают 5 км/ч),

tэк - время экипировки локомотива (принимают 0,5 ч).

Коэффициент перевода часов простоя локомотива под экипировкой в км условного пробега равен 1.

Условный пробег, связанный с простоем поездных локомотивов в рабочем состоянии планируют на основе времени нахождения локомотивов на станции приписки, оборота и смены бригад, на промежуточных станциях (по графику движения поездов), исключая время на поездные маневры (1 ч простоя в рабочем состоянии приравнивается 1 км пробега).

Таблица 17.2

Показатели использования подвижного состава

Наименование показателя |

Формула расчета |

Показатели использования локомотивов |

|

Масса поезда брутто |

Qбр=PLбр/NS |

Эксплуатируемый парк поездных локомотивов |

Mэ=Mсут /24 |

Среднесуточный пробег поездного локомотива |

Sл=MSл/365*Mэ |

Среднее время оборота поездного локомотива |

Oл=Mtсут /Nсутпар |

Суточная производительность локомотива |

Fл=PLбр/365*Mэ |

Показатели использования вагонов |

|

Средняя динамическая нагрузка груженого вагона |

Pгр=PL н/nSгр |

Средняя динамическая нагрузка вагона рабочего парка |

Pраб=PLн /nSобщ |

Средний вес вагона брутто |

qбр=PLбр /nSобщ |

Полное время оборота вагона |

Oв=nраб*365/(Uпор+Uпрпг) |

Полный рейс вагона |

Rп=nSобщ /(Uпор+Uпрпг) |

Груженый рейс вагона |

Rгр=nSгр /(Uпор+Uпрпг) |

Процент порожнего пробега к груженому |

aгрпор=nSпор 100/nSгр |

Средняя участковая скорость |

Vуч=NS/Ntп |

Средняя техническая скорость |

Vт=NS/Ntдв |

Время нахождения вагона в движении за оборот |

Tдв=Rп /Vт |

Время нахождения вагона на промежуточных станциях |

Tпрс т=Rп/Vуч-Rп /Vт |

Среднее время нахождения вагона под одной грузовой операцией |

t*гр=ntгр /(Uпор+Uпргр) |

Коэффициент местной работы |

Kм=(Uпор+Uвыгр)/(Uпор+Uпргр) |

Время нахождения вагона под грузовыми операциями за оборот |

Tгр=t*гр Kм |

Среднее время нахождения вагона на одной технической станции |

Tтех=ntтех /Uтр |

Вагонное плечо |

Lв=(nSгр+nSпор)/Uтр |