- •1. Основы метрологии и техники измерений [2]

- •Измерительные преобразователи и приборы

- •Погрешности измерений

- •Класс точности средств измерений

- •Примеры обозначений класса точности средств измерений

- •2. Автоматический контроль технологических параметров [1] измерение давления и разрежения

- •Соотношения между единицами давления

- •Измерение уровня

- •Измерение расхода жидкостей и газов

- •Измерение температуры

- •Измерение качественных параметров питьевых и сточных вод

- •Эксплуатация контрольно-измерительных приборов

Измерение температуры

Выпускаемые промышленностью приборы для измерения температуры можно классифицировать согласно табл. 10.

Термометры расширения бывают жидкостные, дилатометрические и биметаллические. Жидкостные применяют при простейших контрольных измерениях. Для автоматического контроля применяют ртутные термометры с впаянными электродами. Дилатометрические и биметаллические используют как чувствительные элементы в некоторых схемах автоматического регулирования.

Манометрические термометры выпускаются показывающими, самопишущими и сигнализирующими.

Они бывают газонаполненные, паровые и жидкостные. Газовые термометры заполняют азотом, паровые — низкокипящей жидкостью, над которой находятся ее насыщенные пары; жидкостные — ртутью, ксилолом или метиловым спиртом. Наполнитель термометра выбирают, исходя из измерительного интервала температур и требуемой чувствительности прибора. В этих термометрах использовано свойство жидкости, газа или пара изменять свое давление в замкнутом сосуде при нагревании или при охлаждении.

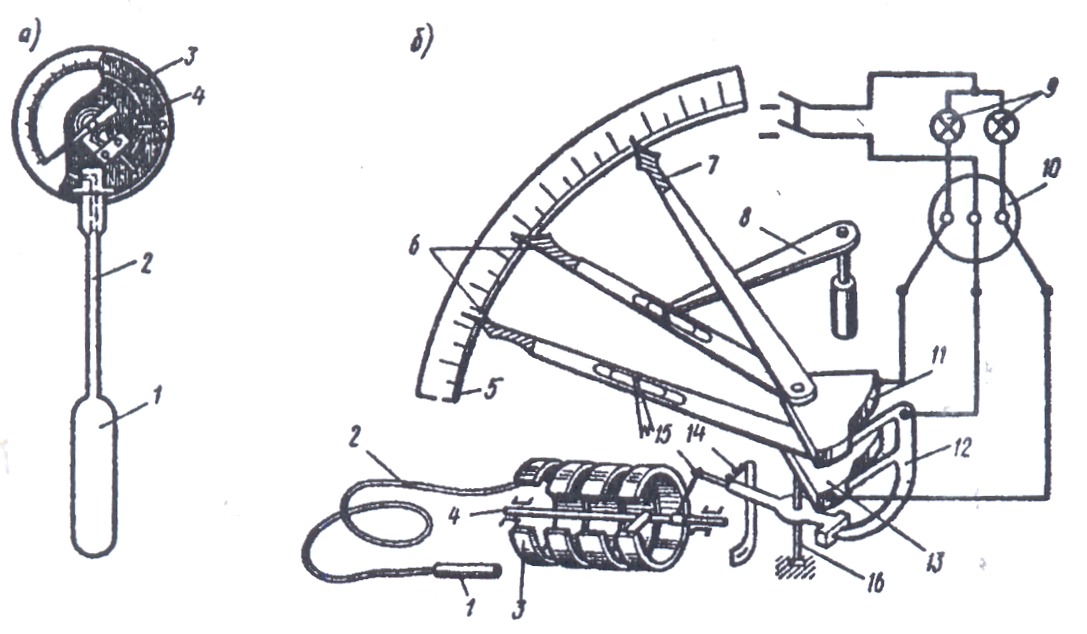

В качестве примера рассмотрим устройство газонаполненного манометрического термометра, схема которого изображена на рис. 71,а.

Рис. 71. Схемы манометрических термометров:

а – показывающий манометрический термометр: 1 – термобаллон; 2 – капиллярная трубка; 3 – трубчатая пружина; 4 – стрелка; б – манометрический термосигнализатор: 1 – термобаллон; 2 – капилляр; 3 – трубчатая пружина; 4 – ось; 5 – шкала; 6 – указатель; 7 – стрелка; 8 – поводок; 9 – сигнальная лампа; 10 – переходная колодка; 11 – сектор желтого указателя; 12 – передвижная контактная щеточка; 13 – сектор красного указателя; 14 – возвратная пружина; 15 – поводок; 16 – ось стрелки

Прибор состоит из термобаллона, изготовленного из латуни в виде цилиндра диаметром 22 мм, длиной 225 и 435 мм, медной капиллярной трубки в гибкой оболочке диаметром около 8 мм. Трубка длиной до 60 м соединяет термобаллон с трубчатой пружиной, служащей манометрическим устройством. Пружина соединена системой рычагов со стрелкой. При нагревании термобаллона давление в системе повышается, пружина раскручивается и поворачивает с помощью системы рычагов и тяг ось прибора со стрелкой, которая перемещается по шкале на угол, соответствующий изменению температуры.

На рис. 71,б показана схема манометрического термосигнализатора типа ТС. В нем термобаллон соединен с многовитковой трубчатой пружиной. Электроконтактное устройство осуществляет дистанционную сигнализацию при достижении заданных пределов температуры. Это происходит следующим образом. К оси стрелки укреплены контакты-щеточки, скользящие по двум секирам. Секторы жестко соединены с передвижными указателями, один из которых окрашен в желтый цвет, другой — в красный. При установке указателя на определенную отметку шкалы замыкание соответствующего контакта происходит в момент совпадения конца стрелки с концом указателя. При повышении температуры происходит замыкание контакта, соответствующего красному указателю, причем контакт, соответствующий желтому указателю, остается включенным. Это достигается тем, что секторы, выполненные из изолирующего материала, покрывают контактной пластинкой не полностью.

Термометрами сопротивления можно измерять температуру с передачей на значительное расстояние от места измерений. Они основаны на свойстве металлов увеличивать электрическое сопротивление при нагревании.

В комплект аппаратуры, применяемой для измерения термометром сопротивления, входят термометр сопротивления как чувствительный элемент, измерительный прибор, источник тока и соединительные провода, Переключатель (в случае присоединения нескольких термометров к одному измерительному прибору).

Термометры сопротивления чаще всего изготовляют из тонкой платиновой проволоки диаметром 0,015...0,07 мм. Вместо платиновой проволоки может быть применена медная эмалированная проволока диаметром 0,1 мм. Платиновые термометры позволяют измерять температуру от —200 до +650° С, медные – от —50 до +100... 150°С.

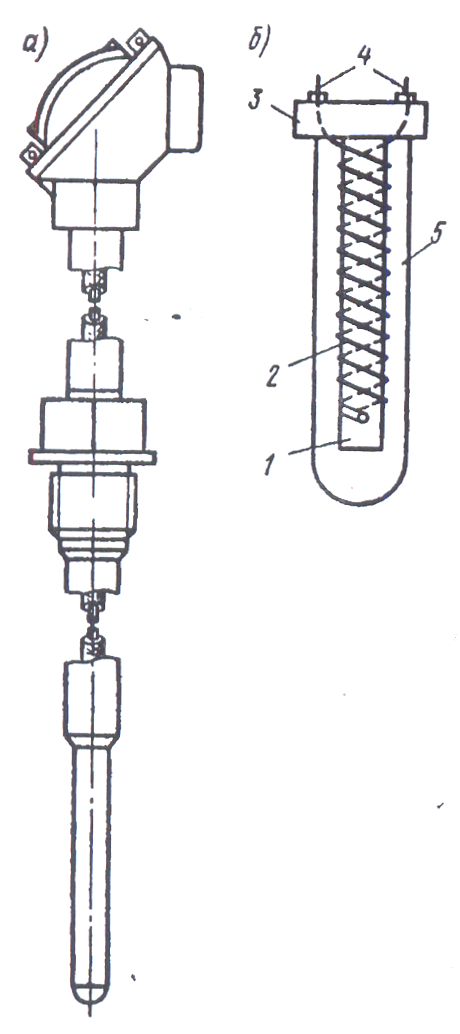

Схема термометра сопротивления показана на рис 72,б. Проводник (платиновый или медный), изменение сопротивления которого измеряется, спирально навит на каркас, укрепленный в головке. Каркас вместе с проводником помещен в защитную трубку. Клеммы служат для присоединения измерительного прибора. Диаметр термометра сопротивления равен обычно 3...5 мм, общая длина 400...700 мм. Термометр погружается в измеряемую среду на 150...400 мм.

Рис. 72. Термометр сопротивления:

а – общий вид; б – конструктивная схема: 1 – каркас; 2 – медная или платиновая проволока; 3 – колодка; 4 – зажимы (клеммы); 5 – защитный кожух

Получают применение полупроводниковые электрические термометры сопротивления (термосопротивления) — так называемые термисторы. Их изготовляют в виде цилиндров, дисков, шайб и бусинок. Они обладают чрезвычайно высокой чувствительностью и при соответствующей измерительной схеме реагируют на сотые доли градуса. При использовании термисторов из-за их высокого сопротивления на результаты измерений мало влияют колебания сопротивления соединительных проводов. Недостатком выпускаемых термисторов является нестабильность их характеристик.

Измерение температуры термометрами сопротивлений, т. е. измерение сопротивления датчика, осуществляется двумя способами: путем сравнения сопротивлений в мостовых схемах и с помощью стрелочных омметров — логометров.

Наиболее широко распространены логометры, градуированные в градусах температуры. Принцип действия логометра (рис. 73,а) основан на взаимодействии магнитных полей двух скрещенных рамок подвижной системы с полем постоянного магнита. Рамки расположены таким образом, что их вращающие моменты М и М направлены навстречу, а подвижная система при этом поворачивается в сторону большего момента. Такое устройство обеспечивает нормальную работу прибора при колебаниях напряжения до ±20%.

Термометр

сопротивления

![]() с логометром может соединяться по

двух- или трехпроводной схеме.

При двухпроводной схеме с изменением

температуры окружающей среды

изменяется и сопротивление соединительных

проводов, что вносит погрешность. Для

компенсации этой погрешности

прокладывается третий провод и

источник питания подключается не к

точке А, а к точке В, как показано на рис.

73,а пунктирной линией.

с логометром может соединяться по

двух- или трехпроводной схеме.

При двухпроводной схеме с изменением

температуры окружающей среды

изменяется и сопротивление соединительных

проводов, что вносит погрешность. Для

компенсации этой погрешности

прокладывается третий провод и

источник питания подключается не к

точке А, а к точке В, как показано на рис.

73,а пунктирной линией.

Рис. 73. Логометр ЛПр-53:

а – схема измерений; б – общий вид логометра

При такой трехпроводной схеме сопротивления проводов 1 и 2 оказываются подключенными к различным плечам измерительной схемы и взаимно компенсируются.

Автоматические мосты, применяемые в комплекте с термометрами сопротивлений, бывают уравновешенные и неуравновешенные, постоянного и переменного тока. Промышленность выпускает ряд конструктивных разновидностей автоматических мостов в обычном, малогабаритном и миниатюрном исполнениях.

При измерении температуры с помощью уравновешенного моста термометр сопротивления включается вместо одного из плеч моста, а при использовании неуравновешенного моста датчик включается в цепь измерительной диагонали и служит указателем небаланса моста.

Термоэлектрические пирометры основаны на явлении возникновения электродвижущей силы в спае проводников или сплавов, составляющих термопару. В комплект измерительного прибора входят одна или несколько термопар; чувствительный милливольтметр или потенциометр, градуированные в тех или других пределах изменения температуры; переключатель, служащий для подключения при снятии показаний той или другой термопары к милливольтметру.

Существует несколько конструкций термопар. Наиболее распространены термопары: хромель-копель (ТХК); хромель-алюмель (ТХА) и платинородий-платина (ТПП).

Для изготовления термопар применяют электроды в виде проволоки диаметром 0,5...3,2 мм. Электроды соприкасаются только в рабочем конце, а по всей остальной части они изолированы друг от друга.

Для измерения термоэлектродвижущих сил, развиваемых термопарой, применяют милливольтметры магнитоэлектрической системы или потенциометры, посредством которых электродвижущая сила измеряется компенсационным методом.

Выпускается большое число различных конструкций милливольтметров и потенциометров, градуированных для измерения температур. Эти приборы различаются пределами измерений, количеством возможных точек измерения, видом диаграмм, габаритами и некоторыми другими конструктивными особенностями.

Для измерения температур выше 1600° С применяют оптические и радиационные пирометры.