- •Введение

- •1. Основы моделирования

- •1.1. Математическое моделирование

- •1.2 Математическое моделирование химико-технологических процессов.

- •1.3 Проблемы и перспективы моделирования и проектирования аппаратов химической технологии

- •1.4 Общая схема процесса математического моделирования.

- •1.5 Основные виды математических моделей

- •1.6 Составление математического описания объекта

- •2. Теоретические основы математического моделирования процессов химической технологии.

- •Законы переноса массы, энергии и импульса.

- •2.1 Законы сохранения

- •2.1.1 Закон сохранения энергии

- •2.1.2 Закон сохранения массы

- •2.1.3 Закон сохранения импульса (количества движения)

- •2.2 Законы равновесия

- •2.2.1 Правило фаз

- •2.2.2 Линии равновесия

- •2.3 Законы переноса массы, энергии и импульса

- •2.3.1 Основные механизмы переноса субстанций

- •2.3.2 Основное уравнение переноса субстанций

- •С учетом (25) уравнение (24) примет вид

- •2.3.3 Уравнение переноса теплоты

- •2.3.4 Уравнение переноса массы

- •2.3.5 Уравнения переноса импульса

- •2.3.6 Аналогия процессов переноса

- •2.3.7 Начальные и граничные условия к уравнениям переноса

- •2.3.8 Уравнение переноса в безразмерной форме

- •2.3.9 Моделирование процесса переноса в турбулентном потоке

- •3. Методы моделирования и расчета полимеризационных процессов.

- •3.1 Основные особенности полимеризационных процессов.

2.3 Законы переноса массы, энергии и импульса

2.3.1 Основные механизмы переноса субстанций

Классифицировать механизмы переноса удобнее всего по, уровню, т.е. по масштабу, в котором осуществляется элементарный акт переноса.

Наинизший уровень - квантовый: элементарный акт переноса заключается в излучении и поглощении элементарной частицы (кванта). Механизм переноса на квантовом уровне называют излучением.

Перенос количества движения излучением связан с давлением света. Этот процесс важен в космологическом масштабе, но в технике давление света пока практически не играет роли.

Перенос вещества излучением обусловливает, например, все ядерные реакции, возникающие в результате поглощения тех или иных элементарных частиц. Эти процессы играют большую роль в атомной технологии, но в «обычной» химической технологии перенос вещества излучением, как правило, не применяется, и здесь мы его рассматривать не будем.

В ряде случаев перенос тепла излучением играет весьма существенную роль. Но здесь мы также не будем его рассматривать, потому что особенно важное значение он имеет при высокотемпературных процессах. При анализе сравнительно низкотемпературных процессов перенос излучением в первом приближении можно не учитывать.

Второй, более высокий уровень переноса связан с тепловым движением молекул. Это молекулярный уровень. Перенос количества движения, тепла и вещества на молекулярном уровне играет важнейшую роль практически во всех процессах химической технологии.

Начнем рассмотрение с более хорошо известных случаев - переноса тепла и вещества.

Механизм переноса тепла на молекулярном уровне - теплопроводность. Это перенос тепловой энергии за счет теплового движения молекул (в случае металла - электронов).

Механизм переноса вещества на молекулярном уровне - диффузия. Эго перемещение вещества также за счет теплового движения молекул.

Сходство механизмов порождает глубокую аналогию между законами теплопроводности и диффузии. Оба процесса описываются аналогичными законами Фурье - Фика:

для потока тепла

![]() , (7)

, (7)

для потока вещества

![]() , (8)

, (8)

где - коэффициент теплопроводности; D - коэффициент диффузии.

Именно аналогия между переносом тепла и переносом вещества породила в свое время теорию флогистона и обеспечила ряд ее успехов.

Однако наряду с аналогией между молекулярными механизмами переноса тепла и вещества имеется и серьезное различие. Оно связано со следующим обстоятельством. Для переноса вещества от одной точки к другой диффундирующие молекулы непременно должны переместиться между этими точками. Для переноса же тепловой энергии не обязательно непосредственное перемещение «быстрой» молекулы среди «медленных». Тепловая энергия может передаваться от молекулы к молекуле и таким образом переноситься «эстафетой». Глубина сходства между этими механизмами зависит от среды, в которой идет перенос. В газе интенсивности теплопроводности и диффузии - величины одного порядка, что выражается соотношением

![]() (9)

(9)

Различие между аТ и D для газов редко превышает двукратное.

В капельных жидкостях значительное взаимодействие между молекулами затрудняет диффузию и в то же время облегчает «эстафетный» перенос тепла. В жидкости

![]() (10)

(10)

Наконец, в твердых телах (особенно в металлах) тепло проводится хорошо, а диффузия протекает чрезвычайно медленно. Здесь

![]() (11)

(11)

Поэтому в ряде случаев диффузия и теплопроводность проходят совсем по-разному.

а б

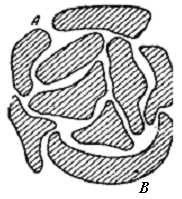

Рис. 2 Схема участка гранулы катализатора: А, В - точки |

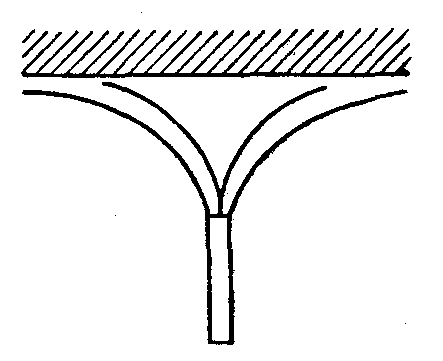

Рис. 3 Схема переноса количества движения: а - движущаяся платформа Б подходит к неподвижной платформе А; б - платформа Б миновала платформу А. |

Рассмотрим, например, передачу тепла и вещества внутри пористого катализатора. Небольшой участок гранулы катализатора в сильно увеличенном масштабе схематически изображен на рис. 2. Диффузия идет здесь по извилистым узким порам между твердыми частицами. А перенос тепла происходит в основном «по твердому», особенно если твердое вещество обладает хорошей теплопроводностью. «Путь диффузии» из точки А в точку В оказывается гораздо длиннее «пути теплопроводности». Поэтому перенос тепла осуществляется значительно интенсивнее, чем перенос вещества.

Теперь обратимся к переносу количества движения. Молекулярный механизм переноса количества движения называется вязким трением, или вязкостью.

Такое определение вязкости может показаться парадоксальным: в литературе по процессам химической технологии вязкость редко рассматривают как механизм переноса. Для выяснения механизма рассмотрим такую упрощенную схему (модель) переноса.

Представим себе две параллельные линии рельсов (рис.3,а). На одной стоит неподвижная платформа А, по другой движется платформа Б. На той и другой платформах стоят люди. В момент, когда платформы поравнялись, люди с неподвижной платформы перепрыгивают на подвижную, а с подвижной - на неподвижную. Что произойдет?

Человек, перепрыгивающий с подвижной платформы на неподвижную, участвует в двух движениях: поперечном - с платформы на платформу и продольном - вместе с платформой, с которой он прыгает. После приземления он передаст неподвижной платформе продольный компонент количества движения: она получит толчок вперед. И наоборот, человек, прыгающий с неподвижной платформы на подвижную, подтормаживает ее. Следовательно, после прыжков платформа Б будет двигаться медленнее, чем до него, а платформа А придет в движение (рис.3,б). Перепрыгивающие люди перенесли количество движения с одной платформы на другую.

Теперь обратимся к такой, также упрощенной ситуации. Представим себе две касающиеся друг друга массы газа, одна из которых в начальный момент неподвижна, а другая движется вдоль плоскости, разделяющей обе массы. Если эта плоскость проницаема для молекул, то в результате теплового движения молекулы из движущейся массы начнут перелетать в неподвижную, частично перенося в нее количество движения, а молекулы из неподвижной части будут перелетать в подвижную, подтормаживая ее.

Таков механизм вязкого трения в газах; вязкое трение — это перенос количества движения в направлении, перпендикулярном направлению движения.

Поток количества движения, т.е. количество движения, переносимое в единицу времени через единицу площади, равен тангенциальному напряжению трения по величине и по размерности (равенство размерностей потока количества движения и напряжения читатель может проверить самостоятельно).

Основная количественная закономерность вязкого трения - закон Ньютона полностью аналогичен законам Фурье - Фика (7) - (8):

![]() (12)

(12)

Выше мы уже говорили о глубине аналогии между теплопроводностью и диффузией. Количественной мерой аналогии между молекулярными механизмами переноса служат критерии Прандтля:

тепловой

![]() (13)

(13)

и диффузионный

![]() (14)

(14)

Эти критерии дают меру сравнения интенсивностей молекулярных механизмов переноса: тепла (аТ), вещества (D) и количества движения ().

Для газов РrT РrM 1 (оба критерия изменяются в основном в пределах от 0.5 до 2). Интенсивности всех трех процессов переноса - величины одного порядка.

Для капельных жидкостей РrT обычно имеет порядок от 101 до 102, а РrM - от 103 до 106. Здесь аналогия между процессами переноса уже значительно менее глубока.

Высший уровень переноса связан с движением потоков. Перемещающиеся массы жидкости (безразлично - капельной или газа) несут с собой и количество движения, и тепло, и вещество и таким образом переносят их. Этот механизм переноса называется конвекцией (или конвективным переносом), причем в данном случае это название едино для переноса и количества движения, и тепла, и вещества.

Отметим такую особенность конвективного переноса. Предположим, что при движении потока переместилась частица газа объемом 1 мм3. При нормальных условиях в этом объеме содержится около 1016 молекул. Поэтому перемещение даже столь малого объема переносит неизмеримо больше и вещества, и энергии, чем перемещение отдельной молекулы. Если направления конвекции и молекулярного переноса совпадают, интенсивность конвективного переноса почти всегда оказывается во много раз больше, чем интенсивность молекулярного. В этих случаях суммарный перенос обычно определяется конвекцией, а вклад молекулярных механизмов переноса мал.

Напомним, что если какой-либо процесс может параллельно осуществляться двумя (или более) различными способами, то, как правило, лимитирует процесс тот способ, который обеспечивает его наибольшую скорость (интенсивность). И наоборот, если процесс распадается на последовательные стадии, которые он должен пройти, то лимитировать процесс будет самая медленная (длительная) стадия.

Рассматривая поток в целом, целесообразно выделить в нем два основных направления: вдоль него и поперек.

Продольное направление соответствует движению потока. Именно в этом направлении осуществляется основной конвективный перенос. Поэтому при рассмотрении переноса вдоль потока обычно можно не учитывать молекулярные механизмы, считая, что перенос практически полностью проходит за счет конвекции.

Вспомним, что в однопараметрической диффузионной модели реальных аппаратов рассматривается перенос вещества именно в продольном направлении, причем наряду с конвективным членом в уравнение описывающее перенос вещества входит и диффузионный член. Но при рассмотрении механизма продольного перемешивания указывалось, что молекулярная диффузия играет в нем малую роль и что прежде всего оно обусловливается турбулентными пульсациями скорости и неравномерностью распределения скоростей по сечению, т.е. механизмами,. существенно конвективными.

Перенос в направлении потока играет в технологии громадную роль: на нем основан весь транспорт. Перенос веществ по трубопроводам (со склада в цех, от одного аппарата к другому), перенос тепловой энергии с паром (от котла к обогреваемому аппарату) - типичные примеры, при рассмотрении которых можно принимать во внимание только конвективный перенос.

Но практически все технологические процессы требуют переноса тепла и вещества не только в продольном, но и в поперечном направлении. В процессах массообмена вещество переходит из фазы в фазу в направлении, поперечном движению фаз. Тепло пара, переданного по трубам от котла, может быть использовано только после того, как оно будет передано из потока к стенке и далее через стенку, т.е. в направлении, перпендикулярном течению.

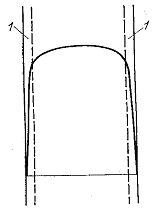

Рис. 4 Поток, направленный на твердое тело.

Нужно учитывать и такое обстоятельство. Если направить поток прямо на твердое тело, например, пустить струю из сопла (рис. 4), он не дойдет до поверхности, а «расплющится» и начнет обтекать тело. Это происходит вследствие того, что в непосредственной близости от поверхности твердого тела жидкость обязательно течет вдоль нее. Здесь направление переноса от жидкости к стенке (или от стенки к жидкости) перпендикулярно потоку.

В отличие от рассмотрения переноса в продольном направлении, при анализе такого переноса необходимо учитывать и конвекцию, и молекулярные механизмы, и то, что степень влияния разных механизмов зависит от режима потока.

При установившемся ламинарном течении конвекция в поперечном направлении, как известно, отсутствует. Все частицы жидкости движутся в продольном направлении. При этом важнейшее обстоятельство, определяющее характер течения, заключается в том, что непосредственно у твердой стенки скорость жидкости равна нулю. Все жидкости (и газы) «прилипают» к стенке: при уменьшении до нуля расстояния от стенки скорость падает до нуля. Этот факт установлен на огромном экспериментальном материале. Вследствие этого возникает разность скоростей между осью потока и стенкой; за счет этой разности количество движения переносится от оси к стенкам. Количественное рассмотрение этого переноса (вязкого трения) приводит к известной формуле параболического распределения скоростей в ламинарном потоке (в круглой трубе):

![]() (15)

(15)

где wr - скорость в данной точке; w0 - скорость на оси потока; r - расстояние от точки до оси; R - радиус трубы.

Теперь обратимся к распределению температуры (например, при течении нагретой жидкости по охлаждаемой снаружи трубе) и концентрации (при течении смеси, один из компонентов которой реагирует на стенках, вследствие чего его концентрация уменьшается) по сечению аппарата. Здесь ход рассуждений и результаты будут совершенно аналогичны предыдущим, разница лишь в том, что на стенках далеко не обязательно, чтобы T =0 и с =0.

При этом получим: для распределения температур

![]() (16)

(16)

(где ТR - температура жидкости у стенки; остальные индексы такие же, как в предыдущей формуле) для распределения концентраций

![]() (17)

(17)

Таким образом, в установившемся ламинарном потоке профили скоростей, температур и концентраций подобны друг другу.

Правда, необходимо учитывать, что профили температур и концентрации, соответствующие уравнениям (16) и (17), устанавливаются, как правило, значительно медленнее, чем профиль скоростей, подчиняющийся формуле (15), вследствие чего аналогия может быть неполной.

Рассмотрим теперь переход от ламинарного режима течения к турбулентному. Структура турбулентного потока очень сложна. Приведенное здесь описание верно лишь в общих чертах, многие детали либо не упоминаются, либо упрощены.

Ламинарный поток характеризуется тем, что каждая частица движется с постоянной скоростью параллельно оси потока, а скорость в любой точке, неподвижной относительно стенок, не меняется во времени. Это не означает, что в потоке полностью отсутствуют возмущения. Но в этом потоке инерционные силы, возникающие при возмущениях, малы по сравнению с силами вязкости. Мерей отношения этих двух родов сил является, как известно, критерий Рейнольдса. Большие силы вязкости гасят возмещения. Однако по мере роста скорости силы инерции все больше превышают силы вязкости: критерий Рейнольдса растет.

Наконец, при каком-то критическом значении критерия Рейнольдса (в круглой трубе оно равно ~ 2300) вязкость уже не может гасить все возмущения. Вследствие случайных причин какая-то частица жидкости может «сойти со своего места» в потоке. При этом из-за неразрывности потока она будет «расталкивать» другие частицы. Возмущение, первоначально затронувшее одну частицу, передается другим.

При дальнейшем росте критерия Рейнольдса ламинарное течение оказывается практически невозможным: возмущения схватывают все частицы, и они вовлекаются в хаотические колебания (пульсации) скорости, накладывающиеся на среднюю скорость движения. Наличие хаотических пульсации скорости, направленных в различные стороны, и определяет турбулентное течение.

В турбулентном потоке перенос количества движения в поперечном направлении происходит иначе, чем в ламинарном. Представим себе, что частица жидкости, движущаяся у оси потока и потому имеющая максимальною скорость, за счет турбулентной пульсации переместилась ближе к стенке. Нетрудно понять, что при этом она перенесет с собой в эту периферийную часть потока большую скорость (точнее, большое количество движения), которой она обладала. Навстречу же ей перемещаются частицы, обладающие малыми поступательными скоростями, что снижает среднюю скорость у оси. Таким образом, из-за турбулентных пульсации происходит перемешивание «быстрых» (движущихся у оси) и «медленных» (периферийных) частиц, выравнивающее средние скорости в сечении.

Вернемся к рис. 2. Легко заметить, что поперечный перенос количества движения в турбулентном потоке соответствует схеме, изображенной на рисунке, так же как и перенос, вязким трением. Таким образом, имеется аналогия между обоими механизмами переноса (молекулярным и конвективным). Поэтому рассматриваемое явление часто определяют термином турбулентная вязкость.

В соответствии с большей интенсивностью конвективного переноса турбулентная вязкость гораздо больше, чем истинная (молекулярная) вязкость; поэтому в турбулентном потоке скорости в среднем значительно сильнее выровнены по сечению, чем в ламинарном.

Совершенно таким же образом турбулентное перемешивание выравнивает по поперечному сечению температуру и концентрации. Аналогично вышесказанному в таких случаях говорят о турбулентной диффузии и турбулентной теплопроводности. Это конвективные аналоги истинных (молекулярных) диффузии и теплопроводности.

Однако картина распределения скоростей, температур и концентраций по поперечному сечению еще не полна. Имеется важнейшая особенность, которая, в конечном счете, определяет характер и скорость процессов поперечного переноса. Эта особенность связана с поведением потока у стенок. Как мы уже говорили (см. рис. 3), направление потока на твердое тело приводит к его «расплющиванию»; непосредственно до поверхности твердого тела он не доходит. Точно то же происходит с частицами, подверженными турбулентным пульсациям скорости: по мере приближения к поверхности (стенке) поперечная (по отношению к потоку) составляющая скорости уменьшается. Дойти до стенки частица не может: по мере приближения к ней турбулентные пульсации скорости затухают. В результате около стенки образуется тонкий слой, в котором конвективный перенос становится исчезающе малым, - это пограничный слой. Перенос осуществляется здесь в основном за счет молекулярных механизмов.

Перенос количества движения в пограничном слое осуществляется трением; скорость в нем резко уменьшается и непосредственно у стенки падает до нуля.

Перенос тепла и вещества в пограничном слое осуществляется теплопроводностью и диффузией.

Для примера рассмотрим перенос вещества. Нетрудно заметить, что (по крайней мере, в первом приближении) вдоль радиуса поток вещества постоянен: сколько вещества перенесено в радиальном (поперечном) направлении от оси потока, столько же дойдет до стенки - «по дороге» вещество никуда не девается. Теперь обратимся к уравнению (8). В основной, осевой, зоне потока (ядро потока) поперечный перенос по существу конвективный; вместо D в уравнение следует поставить гораздо большую величину Dтурб.

В условиях пограничного слоя в уравнение (8) входит коэффициент молекулярной диффузии D. Если левая часть уравнения (qM) постоянна, то в правой части меньшему первому сомножителю соответствует больший второй. Следовательно, резкое уменьшение коэффициента диффузии из-за перехода от конвективного переноса к молекулярному приводит к резкому возрастанию градиента концентрации. Профиль концентрации в турбулентном потоке в целом схематически изображен на рис. 5. В ядре потока концентрация выравнена турбулентным перемешиванием; в пограничном слое она резко падает.

Рис. 5 Профиль концентраций в турбулентном потоке: 1 - пограничный слой.

Разумеется, это относится к случаю переноса от оси к стенке. При переносе в обратном направлении (например, при растворении стенки) профиль зеркально симметричен: концентрация резко возрастает у стенки.

Профили скорости и температуры анализируются аналогичным образом и дают качественно одинаковую картину.