- •Наука информатика Глава 1. Информатика — предмет и задачи

- •1.1. Появление и развитие информатики

- •1.2. Структура информатики

- •1.3. Влияние информатики на развитие общества: информационные революции

- •1.4. Информационные технологии: этапы развития

- •Глава 2. Технические средства информатики

- •2.1. Классификация эвм

- •2.2. Архитектура эвм

- •2.3. Основные характеристики вычислительной техники

- •2.4. Архитектура персонального компьютера

- •2.4.1. Системный блок

- •2.4.2. Материнская плата

- •2.4.3. Внутренняя память

- •2.4.4. Внешняя память

- •2.4.5. Устройства ввода

- •2.4.6. Устройства вывода

- •Глава 3. Программные средства информатики.

- •3.1. Классификация программных продуктов

- •3.2. Системное программное обеспечение

- •3.3. Пользовательское программное обеспечение

- •3.4. Инструментарий технологии программирования

- •II. Информация и информационные процессы. Глава 1. Информация.

- •1.1. Информация и данные.

- •1.2. Количественные характеристики информации.

- •Синтаксическая мера информации.

- •Семантическая мера информации

- •1.3. Качественные характеристики информации.

- •Глава 2. Технологии работы с информацией.

- •2.1. Технология кодирования информации

- •Кодирование чисел

- •Двоичная система счисления

- •Кодирование музыки

- •Кодирование текста

- •Кодирование изображений

- •Кодирование фильмов

- •2.2. Технология упаковки информации

- •1. Для любой последовательности данных существует теоретический предел сжатия, который не может быть превышен без потери части информации.

- •2. Для любого алгоритма сжатия можно указать такую последовательность данных, для которой он обеспечит лучшую степень сжатия, чем другие методы.

- •3. Для любого алгоритма сжатия можно указать такую последовательность данных, для которой данный алгоритм вообще не позволит получить сжатия.

- •Сжатие с потерей информации

- •Обратимое сжатие информации

- •2.3. Технология шифрования информации

- •Алгоритмы симметричного шифрования

- •Алгоритмы ассиметричного шифрования

- •Сравнение алгоритмов шифрования

- •Глава 3. Информационные процессы и информационные системы.

- •3.1. Информационная деятельность и информационные процессы

- •Получение информации

- •Передача и хранение информации

- •Обработка и преобразование информации

- •3.2. История развития вычислительных устройств

- •3.3. Информационные системы

- •Задачи, решаемые информационными системами

- •Алгоритмизация и программирование. Глава 1. Технология решения задач

- •1.1. Этапы решения задачи на эвм

- •1.2. Категории специалистов, занятых разработкой и сопровождением программного обеспечения

- •Глава 2. Алгоритмизация

- •2.1. Понятие, определение и свойства алгоритма

- •2.2. Способы записи алгоритмов

- •2.3. Виды алгоритмов

- •Глава 3. Программирование

- •Виды языков программирования

- •3.2. Основные понятия программирования

- •3.3. Основные конструкции языка программирования на примере basic

- •3.4. Жизненный цикл программного продукта

- •Основы информационной культуры Глава 1. Информационное общество

- •1.1. Представление об информационном обществе и информационной культуре

- •1.2. Информационные ресурсы и рынок информационных услуг

- •Глава 2. Всемирная компьютерная сеть

- •2.1. Разновидности компьютерных сетей

- •Модель взаимодействия «клиент – сервер».

- •4. Смешанные топологии

- •2.2. История Интернет

- •2.3. Структура Интернет

- •2.4. Сервисы Интернет Электронная почта

- •Поисковые системы

- •Телеконференции

- •Чаты (irc)

- •Содержание

2.2. Архитектура эвм

С середины 60-х годов существенно изменился подход к созданию вычислительных машин. Вместо независимой разработки аппаратуры и некоторых средств математического обеспечения стала проектироваться система, состоящая из совокупности аппаратных (hardware) и программных (software) средств. При этом на первый план выдвинулась концепция их взаимодействия. Так возникло принципиально новое понятие — архитектура ЭВМ.

Под архитектурой ЭВМ понимается совокупность общих принципов организации аппаратно-программных средств и их характеристик, определяющая функциональные возможности ЭВМ при решении соответствующих классов задач.

Архитектура ЭВМ охватывает широкий круг проблем, связанных с построением комплекса аппаратных и программных средств и учитывающих множество факторов. Среди этих факторов важнейшими являются: стоимость, сфера применения, функциональные возможности, удобство эксплуатации, а одним из главных компонентов архитектуры являются аппаратные средства.

Архитектуру вычислительного средства следует отличать от его структуры. Структура вычислительного средства определяет его конкретный состав на некотором уровне детализации (устройства, блоки узлы и т. д.) и описывает связи внутри средства во всей их полноте. Архитектура же определяет правила взаимодействия составных частей вычислительного средства, описание которых выполняется в той мере, в какой это необходимо для формирования правил их взаимодействия. Она регламентирует не все связи, а наиболее важные, которые должны быть известны для более грамотного использования данного средства.

Так, пользователю ЭВМ безразлично, на каких элементах выполнены электронные схемы, схемно- или программно реализуются команды и т. д. Важно другое: как те или иные структурные особенности ЭВМ связаны с возможностями, предоставляемыми пользователю, какие альтернативы реализованы при создании машины и по каким критериям принимались решения, как связаны между собой характеристики отдельных устройств, входящих в состав ЭВМ, и какое влияние они оказывают на общие характеристики машины. Иными словами, архитектура ЭВМ действительно отражает круг проблем, относящихся к общему проектированию и построению вычислительных машин и их программного обеспечения. Наиболее распространены следующие архитектурные решения.

Классическая архитектура(архитектура фон Неймана) — это однопроцессорный компьютер. Любая ЭВМ неймановской архитектуры содержит следующие основные устройства: арифметико-логическое устройство (АЛУ), через которое проходит поток данных; устройство управления (УУ), через которое проходит поток команд; запоминающее устройство (ЗУ), хранящее программы, данные и результаты; устройства ввода-вывода (УВВ), обеспечивающие ввод данных и команд и вывод результатов. В основу построения подавляющего большинства компьютеров положеныобщие принципы, сформулированные в 1945 г. американским учёным Джоном фонНейманом:

принцип программного управления; из него следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определённой последовательности;

принцип однородности памяти; программы и данные хранятся в одной и той же памяти, компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти (число, текст или команда);

принцип адресности; структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек, процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

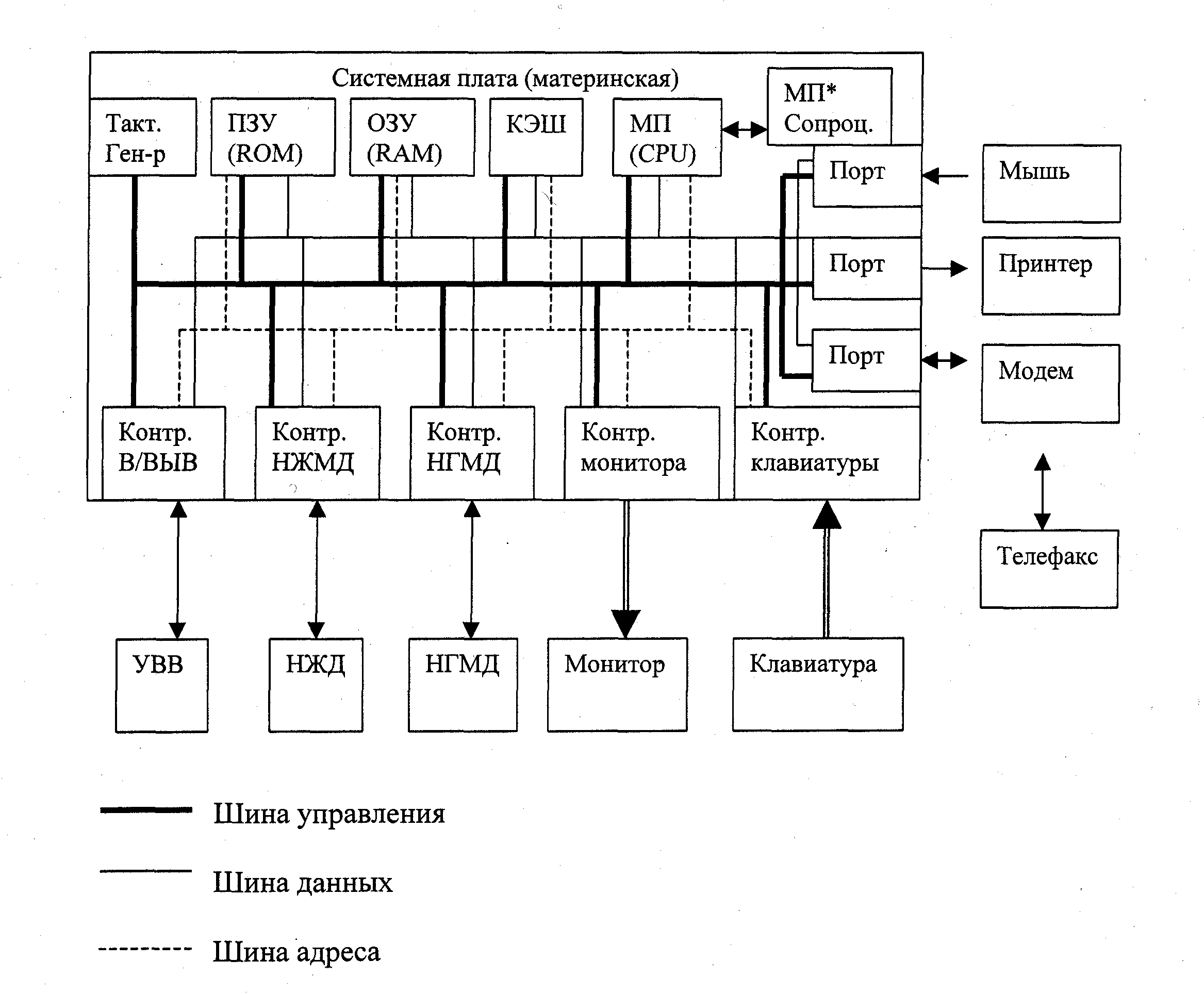

Практически все универсальные ЭВМ отражают классическую неймановскую архитектуру, представленную на схеме. Эта схема во многом характерна как для микроЭВМ, так и для мини ЭВМ и ЭВМ общего назначения. Несмотря на то, что современные ЭВМ внешне не имеют ничего общего с первыми моделями, основополагающие идеи, заложенные в них и связанные с понятием алгоритма, разработанным Аланом Тьюрингом, а также архитектурной реализацией, предложенной Джоном фон Нейманом.

Рис. 1 Архитектура персонального компьютера

Процессор, или микропроцессор (МП, CPU), является основным устройством ЭВМ. Он предназначен для выполнения вычислений по хранящейся в запоминающем устройстве программе и обеспечения общего управления ЭВМ.

Памятьпредставляет собой сложную структуру, построенную по иерархическому принципу, и включает в себя запоминающие устройства различных типов. Функционально она делится на две части: внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя, или основная память— это запоминающее устройство, напрямую связанное с процессором и предназначенное для хранения выполняемых программ и данных, непосредственно участвующих в вычислениях.

Внутренняя память, в свою очередь, делится на оперативную (ОЗУ) и постоянную (ПЗУ) память. Оперативная память, по объему составляющая большую часть внутренней памяти, служит для приема, хранения и выдачи информации. При выключении питания ЭВМ содержимое оперативной памяти в большинстве случаев теряется.Постоянная памятьобеспечивает хранение и выдачу информации. В отличие от содержимого оперативной памяти, содержимое постоянной заполняется при изготовлении ЭВМ и не может быть изменено в обычных условиях эксплуатации. В постоянной памяти хранятся часто используемые (универсальные) программы, и данные, к примеру, некоторые программы операционной системы, программы тестирования оборудования ЭВМ и др. При выключении питания содержимое постоянной памяти сохраняется.

Внешняя память(ВЗУ) предназначена для размещения больших объемов информации и обмена ею с оперативной памятью. Для построения внешней памяти используют энергонезависимые носители информации (диски и ленты), которые к тому же являются переносимыми. Емкость этой памяти практически не имеет ограничений, а для обращения к ней требуется больше времени, чем к внутренней.

Внешние запоминающие устройства конструктивно отделены от центральных устройств ЭВМ (процессора и внутренней памяти), имеют собственное управление и выполняют запросы процессора без его непосредственного вмешательства. В качестве ВЗУ используют накопители на магнитных и оптических дисках, а также накопители на магнитных лентах.

ВЗУ по принципам функционирования разделяются на устройства прямого доступа(накопители на магнитных и оптических дисках) и устройствапоследовательного доступа(накопители на магнитных лентах). Устройства прямого доступа обладают большим быстродействием, поэтому они являются основными внешними запоминающими устройствами, постоянно используемыми в процессе функционирования ЭВМ. Устройства последовательного доступа используются в основном для резервирования информации.

Устройства ввода-выводаслужат соответственно для ввода информации в ЭВМ и вывода из нее, а также для обеспечения общения пользователя с машиной. Процессы ввода-вывода протекают с использованием внутренней памяти ЭВМ. Иногда устройства ввода-вывода называют периферийными или внешними устройствами ЭВМ. Для управления внешними устройствами (в том числе и ВЗУ) и согласования их с системным интерфейсом служат групповые устройства управления внешними устройствами, адаптеры иликонтроллеры.

Системный интерфейс— это конструктивная часть ЭВМ, предназначенная для взаимодействия устройств и обмена информацией между ними. В больших, средних и супер-ЭВМ в качестве системного интерфейса используются сложные устройства, имеющие встроенные процессоры ввода-вывода, именуемые каналами. Такие устройства обеспечивают высокую скорость обмена данными между компонентами ЭВМ.

Отличительной особенностью малых ЭВМ является использование в качестве системного интерфейса системных шин. Различают ЭВМ с многошинной структурой и с общей шиной. В ЭВМ первого типа для обмена информацией между устройствами используются отдельные группы шин, во втором случае все устройства ЭВМ объединяются с помощью одной группы шин, в которую входят подмножества шин для передачи данных, адреса и управляющих сигналов. При такой организации системы шин обмен информацией между процессором, памятью и периферийными устройствами выполняется по единому правилу, что упрощает взаимодействие устройств машины.

Пульт управления служит для выполнения оператором ЭВМ или системным программистом системных операций в ходе управления вычислительным процессом. Кроме того, при техническом обслуживании ЭВМ за пультом управления работает инженерно-технический персонал. Пульт управления конструктивно часто выполняется вместе с центральным процессором.

Многопроцессорная архитектура — наличие в компьютере нескольких процессоров и одной оперативной памяти означает, что параллельно может быть организовано много потоков данных и много потоков команд, таким образом могут параллельно выполняться несколько фрагментов одной задачи.

Многомашинная вычислительная система — несколько процессоров, входящих в вычислительную систему, не имеют общей оперативной памяти, а имеют каждый свою (локальную). Каждый компьютер в многомашинной системе имеет классическую архитектуру.

Архитектура с параллельным процессором — несколько арифметико-логических устройств работают под управлением одного устройства управления. Это означает, что множество данных может обрабатываться по одной программе.