- •Научное обоснование региональной модели гигиенического мониторинга питания и здоровья школьников

- •Автореферат

- •Общая характеристика работы

- •Содержание работы

- •Результаты исследования и их обсуждение.

- •Химический состав и калорийность рациона питания школьников

- •Показатели витаминной обеспеченности организма школьников

- •Показатели функционального состояния центральной нервной системы

- •Адаптированности их организма, %

- •Оператор питания

- •Установление причинно-следственных связей

- •Управление образования

- •Список работ, опубликованных по теме диссертации

Результаты исследования и их обсуждение.

В ходе исследования фактического питания школьников 7-11 лет методом анализа двухнедельной меню-раскладки, составленной на базе комбината школьного питания «Подросток», установлено, что рационы питания не соответствуют данной возрастной группе учащихся, питание характеризуется как нерациональное и неадекватное.

Установлено, что фактическая энергетическая ценность превышала норму на 19,7%. Содержание макронутриентов (белков, жиров и углеводов) было повышенным на 43,6%, 10,6% и 13,7% соответственно. Содержание полиненасыщенных жирных кислот (ω-6, ω-3) в рационах находилось в пределах физиологических норм, а их соотношение соответствовало нормативному значению и составило 9,7:1. Показатели обеспеченности рационов питания макроэлементами в целом выше рекомендуемых норм. Содержание магния, фосфора, калия, натрия и хлоридов было высоким по сравнению с нормами потребления на 19,7%, 20,9%, 113,2%, 37,8% и 28,2%. При этом содержание кальция оказалось сниженным на 36%.

При анализе микроэлементного состава рационов обнаружено, что большинство эссенциальных элементов также было выше нормативного порога. Так, содержание железа, цинка, меди, хрома превышало установленные нормы на 76,4%, 36,7%, 54,8% и 108,2% соответственно. Содержание других микроэлементов, таких как йод, селен и фтор, было сниженным по сравнению с нормативными величинами на 44,4%, 72,2% и 86,6% соответственно.

При оценке витаминной обеспеченности рационов школьников в рамках проекта установлено, что большинство жиро- и водорастворимых витаминов были выше нормативных величин или находились в пределах нормы (рибофлавин). Так, содержание тиамина, ниацина, аскорбиновой кислоты, пиридоксина, токоферола, пантотеновой кислоты и биотина было превышено на 14%, 23,1%, 133,3%, 90%, 28,3%, 54,4% и 21,5% соответственно.

Определено, что соотношение белков, жиров и углеводов не соответствует рекомендуемой норме в виду высокого содержания жиров и углеводов в рационе питания. Кроме того, нарушен баланс между минеральными веществами (кальцием и фосфором, кальцием и магнием), необходимый для их максимального усвоения (таблица 1).

Загрязненные чужеродными химическими веществами (ЧХВ) продукты питания могут стать источником хронического накопления контаминантов в организме и снижать уровень эссенциальных веществ за счет окисления. Такие продукты питания представляют реальную опасность, так как растущий детский организм является очень чувствительным к попаданию абиогенных веществ, неблагоприятно влияющих на рост ребенка и функционирование важнейших систем организма: иммунной, нервной, половой.

Безопасность школьного питания оценена в разрезе 8 групп пищевых продуктов, в которых были идентифицированы нитраты, тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, медь), пестициды, левомицетин, гистамин.

Таблица 1

Химический состав и калорийность рациона питания школьников

Показатели |

Физиологическая норма потребления* |

Фактическое потребление (М±m) |

Энергетическая ценность рациона (ккал/сут) |

1260 |

1507,9±29,7 |

Белки, г |

37,8 |

54,3±1,6 |

Жиры, г |

42 |

46,5±1,8 |

ПНЖК, г |

4,15 |

5,37±0,37 |

Холестерин, мг |

≤180 |

183,8±20,6 |

Углеводы, г |

183 |

208,1±6,03 |

В т.ч.: полисахариды |

15-20 |

12,9±0,53 |

Макро- и микроэлементы |

||

Кальций, мг |

660 |

421,6±55,8 |

Магний, мг |

150 |

179,6±8,4 |

Фосфор, мг |

660 |

798,1±22,4 |

Калий, мг |

540 |

1151,3±88,98 |

Натрий, мг |

600 |

826,7±34,97 |

Хлориды, мг |

1020 |

1307,2±33,1 |

Железо, мг |

7,2 |

12,7±1,5 |

Цинк, мг |

6 |

8,2±0,28 |

Йод, мг |

0,072 |

0,04±0,005 |

Медь, мг |

0,42 |

0,65±0,06 |

Селен, мг |

0,018 |

0,005±0,0006 |

Хром, мкг |

9 |

18,74±3,2 |

Фтор, мг |

1,8 |

0,24±0,02 |

Витамины |

||

Витамин А, мкг |

420 |

164,81±0,01 |

Витамин В1, мг |

0,64 |

0,73±0,03 |

Витамин В2, мг |

0,72 |

0,75±0,04 |

Витамин С, мг |

36 |

83,99±11,2 |

Витамин В6, мг |

0,9 |

1,71±0,09 |

Витамин Е, мг |

6 |

7,70±0,5 |

Ниацин, мг |

9 |

11,08±0,6 |

Фолиевая кислота, мкг |

120 |

99,45±3,7 |

Пантотеновая кислота, мг |

1,8 |

2,78±0,11 |

Биотин, мкг |

12 |

14,58±1,2 |

Сбалансированность нутриентов |

||

Соотношение Б:Ж:У |

1:1:4,8 |

1:0,9:3,8 |

Соотношение Са:Р |

1:1 |

1:1,9 |

Соотношение Са:Mg |

1:0,23 |

1:0,4 |

Белки:вит С |

1:0,95 |

1:1,5 |

- 60% от суточной потребности в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Установлено, что среднесуточная нагрузка на детский организм таких тяжелых металлов, как ртути, составила 1,41*10-4мг/кг, кадмия – 3,4*10-4мг/кг, свинца – 3,69*10-4мг/кг, мышьяка 4,97*10-4мг/кг. Среднесуточные дозы поступления в детский организм нитрозосоединений составили: нитрата натрия – 3,03мг/кг, нитрита натрия – 0,74*10-4мг/кг. Помимо металлов и нитрозосоединений, с пищевыми продуктами идентифицировано поступление пестицидов. Так, среднесуточная доза гексахлорциклогексана составила 0,1*10-4мг/кг, дихлордифенилтрихлорэтана – 0,25*10-4мг/кг. Среднесуточная нагрузка микотоксина и левомицетина составила 0,02*10-4мг/кг и 0,9*10-7мг/кг соответственно.

При анализе проб рыбопродуктов установлено превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) гистамина в 1,1 раза. В пробах плодоовощной продукции установлено превышение ПДК нитратов в 2,1 и меди в 1,1 раза.

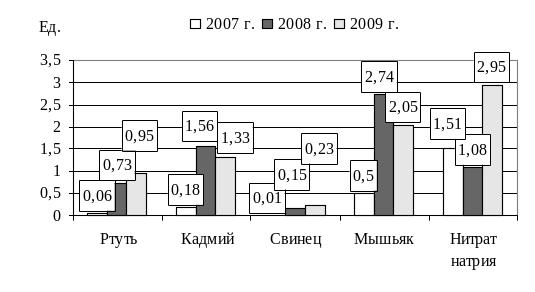

В ходе исследования был рассчитан неканцерогенный риск для здоровья школьников 7-11 лет. Определено, что коэффициент неканцерогенной опасности (HQ) от загрязнения продуктов солями ртути составил в 2010г. 0,95, что в 16 раз выше, чем в 2007г. (HQ=0,06), HQ от загрязнения продуктов питания кадмием в 2010г. превысил приемлемый уровень и составил 1,33, что в 7 раз больше уровня 2007 года. Следует также отметить, что за счёт контаминации продуктов питания мышьяком, неканцерогенный риск последние 3 года превышал 2 ед. Коэффициент неканцерогенной опасности от употребления продуктов, загрязнённых нитратами превысил уровень 2007 года в 2 раза и характеризовался как средний (HQ=2,95) (рис. 1) .

Рис. 1. Показатели риска развития неканцерогенных эффектов от употребления контаминированных продуктов школьного питания (HQ), (Ед.)

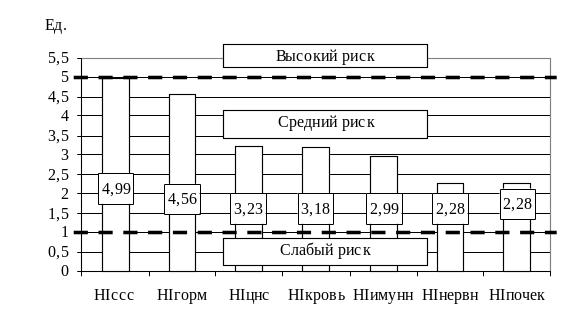

Учитывая, что различные контаминанты имеют общие системы и органы – мишени, были рассчитаны индексы неканцерогенной опасности. Наибольший риск воздействия оценен для сердечно- сосудистой системы (HIссс=4,99), второе ранговое место занимает воздействие на гормональную систему (HIгорм.=4,56), третье место – риск для ЦНС (HIцнс=3,23), далее следуют риск по воздействию на кровь (HIкровь=3,18), иммунную систему (HIимунн=2,99), нервную систему (HIнервн=2,28) и почки (HIпочки=2,28) (рис. 2).

Рис. 2 Суммарные индексы опасности для критических органов и систем организма школьников, употребляющих контаминированные продукты питания на базе общеобразовательных учреждений (HI), (Ед.)

На фоне возрастающей химической нагрузки на организм школьников, было важно определить баланс макро- и микроэлементов в организме учеников. С этой целью проведён анализ микроэлементного состава волос. Установлено, что у детей концентрации тяжелых металлов превышали средние российские показатели по свинцу (56%) и кадмию (87%). Выявлено превышение биотических концентраций меди на 37,3%, железа – на 50,8%, цинка – на 100,4%, ванадия – на 70%, при этом содержание йода было снижено на 61,5%, кремния – на 19%, селена – на 38%.

При анализе биохимических показателей биологических сред организма школьников, выявлено, что значения основных маркеров белкового обмена (обший белок, мочевая кислота и альбумин) находились в пределах физиологических норм.

Установлено, что средние значения липидного обмена соответствовали физиологическим нормам, за исключением индекса атерогенности, среднее значение которого было превышено в 1,8 раза. Анализ показателя пигментного обмена (общий билирубин) выявил соответствие его значения физиологической норме. Уровни в крови сывороточных трансаминаз (аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы), а также гаммаглутамилтрансферазы находились в пределах установленных нормативов (таблица 2).

Анализ витаминной обеспеченности организма школьников показал, что содержание жирорастворимых витаминов (ретинола и токоферола) было в пределах установленных нормативов (таблица 3).

Таблица 2

Биохимические показатели школьников

Показатели |

Физиологическая норма |

Фактическое содержание (М±m) |

Общий белок, г/л |

62-82 |

79,44±0,6 |

Альбумин, г/л |

37-55 |

49,6±0,4 |

Мочевая кислота, ммоль/л |

170-410 |

229,67±5,2 |

Общий холестерин, ммоль/л |

менее 5,19 |

4,01±0,1 |

Триацилглицериды, ммоль/л |

0,4-1,86 |

0,64±0,04 |

ЛПВП, ммоль/л |

0,9-1,9 |

0,91±0,06 |

ЛПНП, ммоль/л |

< 3,36 |

2,8±0,1 |

ЛПоНП, ммоль/л |

0,13-1,63 |

0,29±0,02 |

Индекс атерогенности |

< 3,0 |

5,40±0,6 |

Общий билирубин, мкмоль/л |

3,4-20,7 |

11,22±0,7 |

АсАТ, Ед/л |

< 40 |

29,42±1,63 |

АлАТ, Ед/л |

< 40 |

18,33±2,17 |

Гаммаглутамил- Трансфераза, Ед/л |

11-50 |

16,10±0,4 |

Содержание аскорбиновой кислоты было выше нормы в 8 раз, что обусловлено возможным применением в школьном питании витаминных препаратов. Содержание тиамина находилось в пределах физиологических нормативов, тогда как количество рибофлавина и пиридоксина оказалось ниже норм в 1,77 и 1,14 раза.

Таблица 3