- •Почему усложняется связь дизеля с колесами тепловоза

- •Как связать дизель с колесами тепловоза?

- •Понятие об экипаже

- •Как расположить оборудование?

- •Условия возникновения процесса горения

- •Схемы дизелей

- •Степень сжатия

- •Рабочие циклы дизелей

- •Продувка цилиндра двухтактного дизеля

- •Фазы газораспределения четырехтактного и двухтактного дизелей

- •Индикаторная диаграмма

- •Мощность дизеля среднее индикаторное давление

- •Понятие об энергии

- •Подсчет работы и мощности дизеля

- •Пути повышения мощности дизеля

- •Наддув. Турбокомпрессоры. Кпд дизеля что такое наддув и как он осуществляется?

- •Что дает экономия топлива?

- •Коэффициент полезного действия дизеля и баланс энергии в дизеле

- •Блок дизеля, цилиндровые втулки и поршни блок дизеля и поддизельная рама

- •Цилиндровые втулки

- •Поршневые кольца

- •Поршневые пальцы

- •Шатунно-кривошипный механизм шатуны

- •Что представляет собой коленчатый вал

- •Конструктивные особенности коленчатого вала

- •Подшипники коленчатого вала

- •Вертикальная передача

- •Крутильные колебания. Антивибраторы что такое крутильные колебания и как с ними бороться?

- •Механизм газораспределения окна и клапаны

- •Механизм газораспределения

- •Особенности механизма газораспределения

- •Опливная система и аппаратура назначение и схемы топливных систем дизеля

- •Распыливание топлива

- •Топливные насосы высокого давления

- •Форсунки

- •Автоматическое регулирование для чего нужны регуляторы?

- •Принцип работы центробежного регулятора прямого действия

- •Центробежный регулятор непрямого действия

- •Понятие о жесткой обратной связи

- •Упругая (гибкая) обратная связь в регуляторе непрямого действия. Изодромный регулятор

- •Объединенный регулятор

- •Электрогидравлический механизм затяжки пружины

- •Охлаждающее устройство дизеля для чего и чем охлаждают детали дизеля?

- •Как вода охлаждает детали дизеля?

- •Чем охлаждать масло?

- •Водомасляный теплообменник

- •Чем охлаждать наддувочный воздух?

- •Система автоматического регулирования температуры

- •Очистка масла, топлива и воздуха важное условие надежной работы дизеля

- •Фильтр грубой очистки масла

- •Фильтр тонкой очистки масла

- •Центробежный очиститель масла

- •Топливные фильтры

- •Воздухоочистители

- •Виды электрических передач требования к электрическому оборудованию

- •Основные виды электрических передач

- •Принцип действия генератора постоянного тока принцип действия генератора постоянного тока

- •Основные показатели работы генератора

- •Внешняя характеристика тягового генератора

- •Устройство тягового генератора постоянного тока

- •Яговый генератор переменного тока почему стали применять тяговые генераторы переменного тока?

- •Синхронный тяговый генератор

- •Двухмашинный агрегат и тахогенераторы особенности устройства и характеристики возбудителей

- •Двухмашинный агрегат

- •Тахогенератор тепловоза

- •Синхронный подвозбудитель тепловоза 2тэ10л

- •Тяговые электродвигатели постоянного тока принцип действия электродвигателя постоянного тока

- •Основные показатели работы и свойства электродвигателя постоянного тока

- •Устройство тяговых электродвигателей тепловозов

- •Как расширить диапазон скорости тепловоза

- •Почему на тепловозах нельзя применять контрток? электродинамическое торможение

- •Тяговые двигатели переменного тока

- •Аккумуляторные батареи аккумулятор — химический источник тока

- •Свинцовый аккумулятор

- •Щелочной аккумулятор

- •Устройство аккумуляторных батарей тепловозов

- •Контакторы

- •Контроллер машиниста

- •Реверсор

- •Кнопочный выключатель и тумблеры

- •Реле назначение реле

- •Реле обратного тока

- •Реле переключения (перехода)

- •Реле заземления

- •Реле боксования

- •Реле давления масла, температурное реле, реле времени реле давления масла

- •Температурное реле

- •Реле времени

- •Регулятор напряжения

- •Рансформаторы в системах автоматического регулирования мощности дизель-генератора

- •Трансформаторы постоянного напряжения и тока

- •Полупроводниковые вентили-диоды и стабилитроны

- •Выпрямление переменного тока

- •Транзисторы и тиристоры

- •Полупроводниковый регулятор напряжения

- •Основные группы электрических цепей тепловоза

- •Цепи возбуждения тягового генератора и возбудителя

- •Получение жестких динамических характеристик тягового генератора

- •Цепи возбуждения возбудителя в системах машинного регулирования мощности генератора

- •Цепи освещения

- •Колесная пара

- •Как установить и соединить тяговый электродвигатель с колесной парой?

- •Буксы и подшипники

- •Рессорное подвешивание

- •Тележка и ее рама

- •Главная рама и кузов тепловоза

- •Опоры кузова. Возвращающие устройства

Рансформаторы в системах автоматического регулирования мощности дизель-генератора

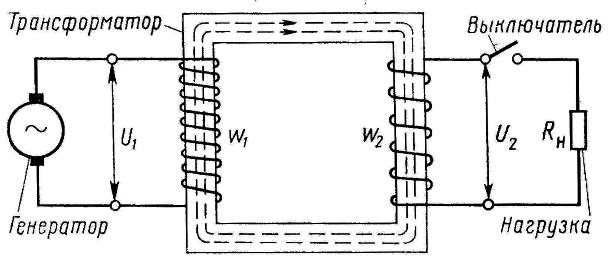

Для передачи и распределения электрической энергии с изменением напряжения в различные цепи электросхемы тепловоза используются трансформаторы. Наиболее широко их применяют в устройствах автоматического регулирования мощности дизель-генераторов. Трансформатором называют электромагнитный аппарат, осуществляющий преобразование электрической энергии переменного тока одного напряжения в энергию переменного тока другого напряжения без изменения частоты тока. Простейший однофазный трансформатор состоит из двух неподвижных катушек медного изолированного провода, расположенных на стальном замкнутом сердечнике (рис. 219). Одну из катушек с числом витков провода W\ подключают к внешнему источнику переменного тока и называют ее первичной обмоткой. К другой катушке— вторичной обмотке с числом витков провода w2 — присоединяют потребитель энергии (нагрузку). Переменный ток первичной обмотки создает в сердечнике трансформатора изменяющийся магнитный поток. Этот поток пронизывает витки первичной и вторичной обмоток трансформатора и индуктирует в каждом из них одинаковую электродвижущую силу. Поскольку витки обмотки соединены последовательно, то ее электродвижущая сила будет прямо пропорциональна числу витков.

Рис. 219 Схема простейшего трансформатора

Соотношение электродвижущих сил обмоток трансформатора получило название коэффициента трансформации:

к = Е1/Е2

При замыкании цепи вторичной обмотки выключателем в ней под действием э. д. с. взаимоиндукции возникает электрический ток. Приложенное к первичной обмотке напряжение U1 уравновешивается падением напряжения в обмотке и электродвижущей силой самоиндукции Е1. Эту э. д. с. можно рассматривать как противоэлек-тродвижущую силу, потому что она направлена встречно к подведенному напряжению. Электродвижущая сила взаимоиндукции во вторичной обмотке E2 равна сумме напряжения на ее выводах U2 и внутреннего падения напряжения в ней. При разомкнутой цепи вторичной обмотки ток в первичной обмотке (ток холостого хода) очень мал. Небольшой ток холостого хода создает весьма незначительное падение напряжения в активном сопротивлении первичной обмотки, и э. д. с. самоиндукции почти достигает величины приложенного внешнего напряжения. Напряжение на выводах вторичной обмотки при разомкнутой ее цепи равно индуктируемой в ней э. д. с. Поэтому коэффициент трансформации может быть с достаточной точностью определен при работе трансформатора на холостом ходу как отношение величин измеренных напряжений на выводах его обмоток. Если число витков вторичной обмотки больше, чем первичной, то трансформатор называют повышающим, так как он повышает напряжение. Обратное соотношение числа витков обмоток характерно для понижающего трансформатора. Обмотка, соединенная с цепью более высокого напряжения, получила название обмотки высшего напряжения. Другая обмотка, соединенная с цепью более низкого напряжения, называется обмоткой низшего напряжения. Так, в повышающем трансформаторе первичная обмотка является обмоткой низшего напряжения, а вторичная — обмоткой высшего напряжения. Коэффициент трансформации обычно определяется как отношение электродвижущей силы обмотки высшего напряжения к электродвижущей силе обмотки низшего напряжения, поэтому его величина всегда больше единицы. При включении нагрузки во вторичной цепи создается переменный электрический ток I2. Ток, проходя по вторичной обмотке, приводит к некоторому размагничиванию сердечника трансформатора. В результате снижается и э. д. с. самоиндукции в первичной обмотке, увеличивается ток I1 в первичной цепи. Чем ток больше во вторичной цепи, тем сильнее размагничивается сердечник и больше сила тока в первичной цепи. Потери энергии в трансформаторах весьма малы, поэтому их к. п. д. достигает 97—99%. При таком высоком к. п. д. электрическая мощность, отдаваемая потребителю, лишь незначительно меньше, чем мощность, подводимая к трансформатору. Поэтому токи в обмотках трансформатора приблизительно обратно пропорциональны напряжениям на их выводах;

I2/I1 = U1/U2

Индуктируемая в обмотках трансформатора э. д. с, передаваемая ими мощность зависят от величины создаваемого в сердечнике магнитного потока. Для получения сильных магнитных потоков сердечники трансформаторов изготовляют замкнутыми из материалов с высокой магнитной проницаемостью, получивших название ферромагнитных. Обычно в сердечниках трансформаторов применяют листовую трансформаторную сталь толщиной 0,2—0,5 мм для снижения потерь от вихревых токов. Катушки обмоток трансформатора устанавливают на стержни, магнитопровод замыкают с помощью ярма. Стержни и ярмо образуют сердечник трансформатора. Сердечники выполняют стержневого или броневого типа. В броневом трансформаторе обмотки окружены сердечником, напоминающем броню. Электродвижущую силу самоиндукции в первичной обмотке трансформатора можно непосредственно использовать для получения тока во вторичной цепи. Для этого вторичная цепь с резистором нагрузки Rн подключается на часть витков БО первичной обмотки АО (рис. 220).

Рис. 220. Схема автотрансформатора

Такой электромагнитный аппарат с одной обмоткой получил название автотрансформатора. Соотношения э. д. с, напряжений и силы тока в первичной и вторичной цепях подчиняются закономерностям, справедливым для обычного трансформатора, и зависят от числа витков w1 и w2 в обмотке автотрансформатора. На рис. 220 показан понижающий трансформатор U1>U2, так как в нем число витков в первичной части обмотки больше, чем во вторичной. Если же поменять точки подключения источника переменного тока и нагрузки, то этот же автотрансформатор будет работать как повышающий. Токи первичной I1 и вторичной I2 цепей в части обмотки БО имеют противоположное направление, и суммарный ток равен разности токов I2—I1. Автотрансформаторы обычно применяются в случаях, когда коэффициент трансформации близок к 1. При этом суммарный ток в части обмотки БО будет незначительным, и ее можно изготовить из провода малого сечения, добившись значительной экономии меди. Трансформатор может иметь несколько вторичных обмоток, в том числе автотрансформаторных, для питания энергией различных вторичных цепей. Трехфазный ток также легко трансформировать. Трехфазные трансформаторы выполняются с тремя стержнями, на каждом из которых располагают по одной первичной и вторичной обмотке фаз. Трансформаторы нагреваются из-за потерь энергии в них. Небольшие трансформаторы, применяемые на тепловозах, имеют воздушное охлаждение и отдают тепло непосредственно в окружающий воздух. Более мощные трансформаторы снабжают масляным охлаждением для интенсивного отвода тепла от обмоток. После подробного рассмотрения принципов работы легко разобраться в устройстве тепловозных трансформаторов. От распределительного трансформатора на тепловозах 2ТЭ10Л, 2ТЭ10Ви ТЭП60 получают питание цепи переменного тока измерительных трансформаторов тока и напряжения, амплистата возбуждения возбудителя и индуктивного датчика объединенного регулятора дизеля (рис.221).

Рис.

221. Распределительный

трансформатор тепловоза

2ТЭ10Л:

а — общий

вид; б — электрическая

схема

Рис.

221. Распределительный

трансформатор тепловоза

2ТЭ10Л:

а — общий

вид; б — электрическая

схема

Сердечник трансформатора броневого типа набран из листов электротехнической стали толщиной 0,2 мм. Листы стянуты стальными шпильками и угольниками, на которые трансформатор устанавливается на тепловозе. Трансформатор имеет первичную обмотку HI—К1, включающую в себя две автотрансформаторные обмотки О1—К1, О2—К1 и четыре вторичных обмотки Н2—К2, НЗ—КЗ, Н4—К4 и Н5—К5. Первичная обмотка получает питание от подвозбудителя тепловоза; она выполнена из 77 витков провода диаметром 1,95 мм и рассчитана на номинальный ток до 11 А при напряжении 100 В. Автотрансформаторная обмотка О2—К1 имеет 47 витков и используется для питания током амплистата. Вторая автотрансформаторная обмотка О1—К1 и три вторичные обмотки Н2—К2, НЗ—КЗ, Н4—К5 содержат по 40 витков провода. От них получают переменный ток четыре измерительных трансформатора постоянного тока. Последняя вторичная обмотка Н5—-К5 из 24 витков провода служит для питания током измерительного трансформатора постоянного напряжения. Кроме того, от выводов 02—01 двух автотрансформаторных обмоток получает питание цепь индуктивного датчика объединенного регулятора. Поэтому средние семь витков первичной обмотки как бы образуют третью автотрансформаторную обмотку. Вторичные обмотки распределительного трансформатора намотаны из изолированного провода диаметром 1,08 мм. Обмотки отделены одна от другой изоляцией из стеклолакоткани и снаружи защищены монолитной заливкой. В верхней части на изолирующих панелях трансформатор имеет набор зажимов, к которым присоединены выводы обмоток трансформатора. На тепловозах 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В и ТЭП60, кроме того, применяются стабилизирующий трансформатор для улучшения динамических характеристик системы возбуждения тягового генератора, а также небольшие трансформаторы в тахометрическом блоке и ряде других устройств.

МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Магнитные усилители широко применяются на отечественных тепловозах в системах регулирования мощности дизель-генераторов и в других устройствах автоматики. Работа магнитных усилителей основана на использовании законов прохождения переменного тока в электрических цепях и физических свойств ферромагнитных материалов. Магнитный усилитель имеет сердечник, на который надеты катушки обмоток (рис. 222).

Рис. 222 Схема магнитного усилителя

Сердечник изготавливают из электротехнической стали или других ферромагнитных материалов, например из пермаллоя. Катушки Р1 и Р2 рабочей обмотки усилителя включены в цепь переменного тока. В обмотку управления У1 подводится постоянный ток. Рабочая обмотка магнитного усилителя представляет собой индуктивное сопротивление. При описании возбудителей с расщепленными полюсами подробно рассматривался процесс намагничивания ферромагнитных сердечников. Если вначале с увеличением магнитодвижущей силы пропорционально ей возрастают магнитный поток и магнитная индукция, то при наступлении магнитного насыщения материала сердечника практически прекращается изменение магнитной индукции, как бы ни увеличивали мы магнитодвижущую силу за счет повышения величины тока в обмотке. Явление магнитного насыщенияферромагнитных материалов использовано в магнитном усилителе. Вследствие большого индуктивного сопротивления рабочей обмотки при отсутствии тока в обмотке управления сила тока в цепи рабочей обмотки будет весьма невелика. Если по обмотке управления пропустить постоянный ток и довести сердечник до магнитного насыщения, то переменный ток рабочих обмоток уже не будет создавать дополнительного изменяющегося магнитного потока. Индуктивное сопротивление рабочих обмоток резко снизится, и в соответствии с законом Ома ток, протекающий по этим обмоткам, значительно увеличится. При постепенном увеличении тока в обмотке управления также постепенно снижается переменный магнитный поток, создаваемый рабочими обмотками, и нарастает ток в цепи этих обмоток. В магнитных усилителях устанавливаются две катушки Р1 и Р2 рабочей обмотки (см. рис. 222). Ими создаются согласные по направлению магнитные потоки, замыкающиеся во внешнем кольце магнитопровода усилителя. В среднем стержне с обмоткой управления магнитные потоки рабочих обмоток имеют противоположное направление, взаимокомпенсируются и не индуктируют э. д. с. в обмотке управления. Появление трансформаторной э. д. с. в управляющей обмотке могло бы привести к нарушению работы цепей управления. Обмотка управления потребляет небольшую мощность. Благодаря этому с помощью небольшого тока, затрачивая незначительную мощность, можно регулировать в широких пределах достаточно большую по величине мощность нагрузки. Отсюда такие аппараты получили свое наименование усилителей. Магнитный усилитель можно рассматривать и как регулируемый резистор в цепи переменного тока, изменение сопротивления которого производится с помощью управляющего постоянного тока. Нагрузка Rн т. е. объект, в котором ток регулируется с помощью магнитного усилителя, включается в цепь рабочих обмоток. Нагрузкой магнитных усилителей часто являются обмотки возбуждения генераторов. Чтобы через нагрузку проходил постоянный, а не переменный ток, в цепь включается выпрямительный мост В. Отношение тока нагрузки к току в обмотке управления называют коэффициентом усиления магнитного усилителя по току, а отношение мощностей нагрузки и управления — коэффициентом усиления по мощности. Коэффициенты усиления обычных магнитных усилителей обычно лежат в пределах от 50 до 200. Увеличения коэффициентов усиления магнитных усилителей достигают применением обратной связи. Схемы таких усилителей показаны на рис. 223.

Рис. 223. Схемы магнитных усилителей с обратными связями: а) внешней; б)внутренней

Усилитель оборудуется дополнительной обмоткой обратной связи ОС (рис. 223, а), которая устанавливается вместе с обмоткой управления и включается последовательно с внешней нагрузкой Rн. Через обмотку обратной связи проходит уже выпрямленный выходной ток рабочих обмоток. Создаваемый ею магнитный поток усиливает магнитный поток обмотки управления У1. В процессе работы магнитного усилителя при увеличении тока в обмотке управления увеличивается ток рабочих обмоток и одновременно возрастает ток в обмотке обратной связи, так как она включена последовательно с нагрузкой. Поэтому обмотка обратной связи усиливает действие обмотки управления. При небольшом увеличении тока управления происходит резкое изменение тока нагрузки. В рассмотренном усилителе была применена специальная обмотка обратной связи. Такие магнитные усилители называют усилителями с внешней обратной связью. В качестве обмоток обратной связи могут быть использованы и рабочие обмотки (рис. 223, б). В этом случае они как бы берут на себя дополнительную роль, а специальной обмотки обратной связи не имеется. Последовательно с каждой рабочей обмотки включается выпрямитель. Поэтому через катушки рабочих обмоток ток проходит только в одном направлении. Каждая катушка работает лишь в течение полупериода изменения величины переменного тока. В результате рабочие катушки создают магнитный поток одного направления, совпадающего с направлением магнитного потока управляющей (регулировочной) обмотки. Таким образом, рабочие обмотки усиливают действие регулировочной обмотки, увеличивая коэффициент усиления. Такая система обратной связи получила название внутренней. Внутренняя обратная связь упрощает устройство магнитного усилителя, так как не требует установки дополнительной обмотки. Рассмотренные выше обратные связи являются положительными, приводящими к увеличению коэффициента усиления магнитного усилителя. Могут применяться при необходимости и отрицательные обратные связи, снижающие коэффициент усиления. Магнитные усилители, используемые в электрических схемах тепловозов для регулирования мощности тяговых генераторов, имеют внутреннюю положительную обратную связь. Они получили название амплистатов. Само слово амплистат состоит из двух частей: ампли — происходит от латинского слова amplificatio — усиление (увеличение) и стат -— от греческого слова statos — стоящий (неподвижный). Таким образом, в переводе амплистат.— это статический (неподвижный, без вращающихся частей) усилитель. Коэффициент усиления по мощности магнитных усилителей с обратной связью очень велик. У тепловозных амплистатов он составляет около 50 000. При наличии обратной связи даже в случае отсутствия тока в обмотке управления магнитный усилитель подмагничивается рабочими обмотками, и ток нагрузки достигает значительной величины. Если теперь пропускать ток по обмотке управления в том направлении, при котором создаваемый ею магнитный поток будет усиливать намагничивающее действие рабочих обмоток, то выходной ток усилителя возрастет. Изменение направления тока в обмотке управления вызовет размагничивание усилителя и снижение выходного тока вплоть до определенной наименьшей величины- Отношение наибольшего выходного тока магнитного усилителя к наименьшему называют кратностью выходного тока усилителя. Большая кратность выходного тока — очень важное достоинство магнитных усилителей. В магнитных усилителях часто применяется несколько обмоток управления. При этом ток нагрузки усилителя могут независимо регулировать ряд различных автоматических устройств. Величина тока нагрузки будет определяться алгебраической суммой магнитодвижущих сил обмоток управления. Показанные на рис. 222 и 223 магнитные усилители работают на однофазном переменном токе. Кроме того, применяются трехфазные магнитные усилители, состоящие как бы из трех однофазных усилителей. Трехфазные магнитные усилители были использованы в электросхемах тепловозов ТЭ10 для регулирования тока в обмотке независимого возбуждения тягового генератора. На тепловозах 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В и ТЭП60 однофазные амплистаты применены в качестве основного аппарата управления мощностью тягового генератора.

Рис. 224. Амплистат возбуждения тепловоза 2ТЭ10Л а) общий вид; б) электрическая схема

Амплистат выполнен с двумя магнитными сердечниками (магнитопро-водами), набранными из листов электротехнической стали толщиной 0,35 мм (рис. 224). На каждом сердечнике расположено по одной катушке Н1-К1 и Н2-К2 рабочей обмотки. Четыре обмотки подмагничивания (управления) — задающая, управляющая, регулировочная и стабилизирующая—охватывают оба сердечника. Рабочая обмотка амплнста-та включена последовательно с выпрямителем в цепь питания обмотки независимого возбуждения от подвоз-будителя переменного тока. Обмотки подмагничивания питаются постоянным током от источников:

задающая обмотка НЗ — КЗ — от бесконтактного тахометрического блока или тахогенератвра на тепловозах первых лет постройки;

управляющая обмотка НУ — КУ—от распределительного трансформатора через трансформаторы постоянного тока и напряжения и селективный узел электрической схемы;

регулировочная обмотка HP — КР — от распределительного трансформатора через индуктивный датчик объединенного регулятора и выпрямитель;

стабилизирующая обмотка НС — КС — от стабилизирующего трансформатора через выпрямитель.

При этом задающая обмотка создает основную положительную магнитодвижущую силу подмагничивания- Регулировочная обмотка усиливает подмагничивание амплистата. Магнитодвижущая сила управляющей обмотки направлена встречно магнитодвижущей силе задающей и регулировочной обмоток, поэтому управляющая обмотка размагничивает амплистат. Стабилизирующая обмотка получает питание только при переходных процессах возбудителя для сглаживания этих процессов и повышения устойчивости работы схемы. Следовательно, рабочие обмотки амплистата являются регулируемым индуктивным сопротивлением в цепи возбуждения возбудителя. Величина сопротивления изменяется в результате совместного действия четырех обмоток управления. Чем больше ток в задающей и регулировочной обмотках (ток уставки), тем значительнее выходной ток амплистата и выше» напряжение возбудителя и тягового генератора. С увеличением тока в управляющей обмотке вследствие ее размагничивающего действия уменьшается выходной ток амплистата, соответственно снижается напряжение возбудителя и тягового генератора. При работе дизеля с заданной частотой вращения коленчатого вала напряжение тахометрического блока сохраняется постоянным, поэтому остается постоянной и магнитодвижущая сила задающей обмотки. С увеличением частоты вращения вала дизеля по позициям контроллера пропорционально повышаются выходное напряжение тахометрического блока, ток в задающей обмотке амплистата, ток возбуждения возбудителя, его напряжение и напряжение тягового генератора. Схема питания управляющей обмотки обеспечивает регулирование тока в ней в зависимости от силы тока и напряжения тягового генератора с целью получения его селективной характеристики. Ток в регулировочной обмотке амплистата изменяется с помощью индуктивного датчика объединенного регулятора частоты вращения и мощности дизеля таким образом, чтобы мощность тягового генератора сохранялась постоянной на гиперболическом участке его внешней характеристики. Следовательно, магнитный поток регулировочной обмотки корректирует суммарное подмагничивание сердечника амплистата, преобразуя линейный участок селективной характеристики тягового генератора и гиперболический. Рабочая обмотка амплистата выполнена из 236 витков медного провода диаметром 1,35 мм. Номинальная величина напряжения питания цепи рабочей обмотки равна 60 В, ток продолжительного режима достигает 8,5 А. Обмотки управления рассчитаны на номинальный ток до 1,4 -— 1,5 А, изготовлены из более тонкого медного провода диаметром 0,8 мм. Число витков задающей- и управляющей обмоток равняется 500, а корректирующей регулировочной — 200. В рабочей части характеристики (рис. 225) внешний ток амплистата изменяется от 0,2 до 9 А, т.е. кратность выходного тока равна 45 и является вполне достаточной для регулирования возбуждения тягового генератора в необходимых пределах.

Рис. 225. Характеристика аплистата возбуждения