- •Петровские реформы

- •Император Пётр I.

- •Военные реформы петра I

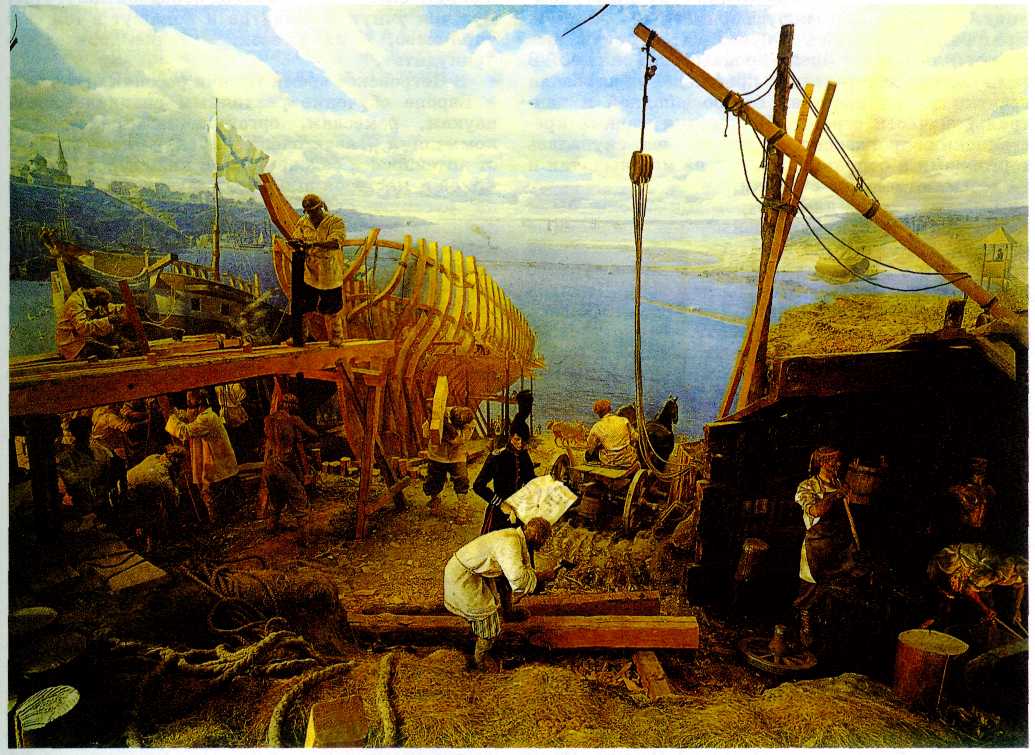

- •Е. Е. Лансере. «Флот Петра Великого».

- •Гардемарин, матрос и солдат времён Петра I.

- •Административные реформы петра I

- •Солдаты пехотных и кавалерийских полков времён Северной войны.

- •Кухня Летнего дворца в Санкт-Петербурге. С помощью механических приспособлений кушанья подавались из неё прямо на стол.

- •Северная война

- •19 Ноября 1700 г. Под Нарвой произошло крупное сражение.

- •Полтавская битва

- •Сражение у мыса Гангут. 1714 г.

- •Основание санкт-петербурга

- •Рождение будущей столицы

- •Строительство Санкт-Петербурга.

- •Санкт-петербург обороняется

- •Столица империи

- •В. А. Серов. «Пётр I».

- •Русская мануфактура при петре I

- •Николаевская верфь. В Петровскую эпоху были заложены основы военного судостроения России, бурно развивавшегося на протяжении XVIII в.

- •Историк с. М. Соловьёв о первых победах, одержанных русскими войсками над шведами в ходе северной войны

- •Н. П. Аргунов. Портрет б.П. Шереметева.

В. А. Серов. «Пётр I».

участии сестры Петра Натальи Алексеевны (царевна сама писала пьесы) давал представления театр. В 1723 г. вышел указ о постройке театрального здания на реке Мойке. В праздничные дни устраивались народные гулянья, иллюминации, военные смотры.

Постепенно складывался особый петербургский быт горожан. Он становился более открытым, особо ценилась общительность, «людскость». Начиная с 1710 г. в Петербурге женщины высших слоёв общества стали участвовать в общественных увеселениях, праздниках, приёмах, а с 1718 г. — и в первых русских балах («ассамблеях»). Отныне двери домов знатных петербуржцев распахнулись перед дворянским обществом. В гостиных и залах звучала музыка, устраивались танцы на европейский манер, велись беседы о политике, научных трактатах, искусстве, модах. Для обучения молодых дворян европейскому этикету было напечатано специальное пособие «Юности честное зерцало», впервые изданное в 1717 г.

Так петровский Петербург создавал свой особый светский образ жизни, формировал идеал нового человека, который в духе эпохи общался и веселился, учился и по-новому деятельно служил отечеству. Невская столица стала центром новой русской культуры XVIII в. Как писал в своём произведении «Слово в похвалу Санкт-Петербурга и его основателя Петра Великого» современник царя-преобразователя Гавриил Бужинский, Петербург «превеликую помощь, пользу и славу соделывает Российскому государству...».

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

В Петровскую эпоху российская промышленность совершила гигантский скачок и сравнялась с промышленностью наиболее развитых европейских держав. В Московском государстве XVI—XVII вв. были крупные промышленные предприятия, например Пушечный двор, Печатный двор, оружейные заводы в Туле. О Московском Печатном дворе иностранцы ещё за полстолетия до Петра I писали как о типографии европейских масштабов, хотя во всём его штате не было ни единого европейского специалиста. Четыре монетных двора — в Москве, Новгороде, Пскове и Твери — обеспечивали звонкой монетой всю Россию. При царе Алексее Михайловиче в селе Дединове работала крупная верфь, на которой был построен первый известный в истории российский военный корабль «Орёл». Так что взлёт промышленности во времена царя-реформатора произошёл отнюдь не на пустом месте. Но за тридцать лет Петровских преобразований десятки предприятий сменились сотнями, и всё экономическое развитие России чрезвычайно ускорилось по сравнению с предшествующими эпохами русской истории.

Российская промышленность тех времён существовала в двух основных взаимодополняющих формах. Одна из них — мануфактурное производство, а вторая — ремесленное и мелкое крестьянское производство. Подчас они жестоко конкурировали друг с другом, и в этом случае Пётр I вставал на сторону мануфактуры. Однако мощные предприятия никогда не возникли бы, если бы не было возможности использовать умение и навыки сельских рабочих и ремесленников.

Русская мануфактура при петре I

Мануфактурное производство возникло в России задолго до Петровской эпохи. В течение XVII в. действовало не менее 50 различных мануфактур, но не все они просуществовали до начала XVIII столетия. При Петре I (90-е гг. XVII в. — 1725 г.) было основано не менее двухсот мануфактур, причём подсчёты специалистов дают лишь приблизительные цифры. Дело в том, что учитываются так называемые «указные» предприятия, созданные по правительственному указу (при этом владельцам предоставлялись различные привилегии, льготы). Истинное число мануфактур в XVII—XVIII вв. подсчитать невозможно, поскольку неизвестно число «безуказных» предприятий, возникших помимо указов и распоряжений центральных властей. К мануфактурам можно причислить, например, десятки кожевенных предприятий в городах Верхнего и Среднего Поволжья, на каждом из которых имелось более шести чанов для выделки кожи. На этих крупных кожевнях, принадлежавших купцам, путём специального дубления сырых коровьих шкур получали высококачественную кожу — юфть, пользовавшуюся за границей огромным спросом. Учесть эти кожевенные мануфактуры по всей тогдашней России просто невозможно.

Резкому росту числа мануфактур способствовала политика Петра, всемерно поощрявшего развитие крупной промышленности, стремившегося к тому, чтобы Россия сама производила разнообразные товары, а не закупала их за рубежом. В 1724 г. был принят таможенный тариф, облагавший высокими, даже запретительными пошлинами ввозимые из-за рубежа товары, которые уже производились отечественными предприятиями. При помощи этого тарифа Пётр I стремился оградить молодую отечественную промышленность от конкуренции промышленности западноевропейской.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ

В различных указах по вопросам экономики и развития отдельных видов производства большое внимание уделялось протекционизму (мерам по поддержке отечественного производства). В 1711 г. в именном указе царя московским купцам А. Турчанинову и С. Цынбальщикову о передаче им казённой полотняной мануфактуры сказано: «Великий государь... указал... тот завод им распространять с прибылью своим коштом (т. е. на свои средства. — Прим. aвm.)... А буде они оной завод радением своим умножат и учинят в нём прибыль,

Копейка 1714 г. При Петре I монетные

дворы России впервые начали выпуск

крупной медной монеты.

522

и за то они от него, великого государя, получат милость. А буде не умножат и нерадением умалят, и за то на них... взято будет штрафу по тысяче рублей на человеке». Петровская администрация вникала и в тонкости взаимоотношений владельцев предприятий и рабочих. В 1702 г. в «Указных статьях» о содержании Верхотурских железоделательных заводов их владельцу Н. Демидову рекомендовалось: «Чтоб им, работникам, сытым быть, у тебя работать без всякого прекословья указано. А в том деле, с правдою усмотря, ленивых по вине сам наказывай... только в той мере, чтоб тебе чрезмерною жестокостью их врознь не разогнать и не навесть бы тебе на себя правых слёз в том и обидного воздыхания... что той ради причины не учали бы бегать, и, оставя заводы, чтоб затем не запустели. А охочих вели учить, чтоб, исподволь изучась, могли себе пожиточки работою своею нажить».

Два предыдущих примера относятся к случаям, когда власти передавали действующее казённое предприятие частным владельцам. А вот какие льготы предоставлялись частным владельцам, заводившим новые производства: в жалованной грамоте 1717 г. П. Шафирову и П. Толстому на учреждение мануфактуры по выработке дорогих шерстяных и шёлковых материй было сказано, что заводить предприятия они могут монопольно (т. е. только они получали на это право) в любых городах России, свободно нанимать на предприятия любых людей, произведённые товары продавать внутри государства беспошлинно 50 лет, по своим делам быть подсудными только сенату, никаких податей с их капитала браться никогда не будет и т. д.

Следует отметить, что трудом одних наёмных рабочих предприниматели обойтись не могли. Ещё в XVII в. возникла практика приписки к мануфактурам дворцовых волостей и сёл. Жившие там крестьяне вместо уплаты податей обязаны были выполнять различные работы на предприятиях. В 20-х гг. XVIII в. вводились ограничения на уход с предприятий обученных работников. Применялся и труд крепостных, но гораздо большее распространение он получил в послепетровскую эпоху. Для выполнения неквалифицированных трудовых операций на мануфактуры посылались осуждённые за различные преступления. Так, в 1719 г. вышло распоряжение: «В Москве по розыскным делам виновных баб и девок... отсылать в определённый прядильный двор... для умножения полотняной фабрики тонких полотен».

Созданные в XVII в. мануфактурные предприятия в основном были железоделательными. На них выплавляли металл, из которого изготавливали различную продукцию как гражданского, так и военного назначения. Были основаны также отдельные пороховые, бумагоделательные и стекольные мануфактуры. В Петровскую эпоху возникают мануфактуры в самых различных отраслях производства. Так, наряду с десятками предприятий чёрной и цветной металлургии и металлообработки (в основном, на Урале) действу-

ЧТО ТАКОЕ МАНУФАКТУРА?

Мануфактуpa — это крупное предприятие, на котором используется разделение труда в процессе производства. Этим мануфактура отличается от простой ремесленной мастерской: там каждый работник — мастер или подмастерье — выполнял все виды работ, а здесь каждый специализируется на каких-то определённых рабочих операциях.

Ещё более высокая форма организации производства — фабрика. На мануфактуре чаще всего (хотя и не всегда) применялся ручной труд. На фабрике же основой всего производства становится труд машинный.

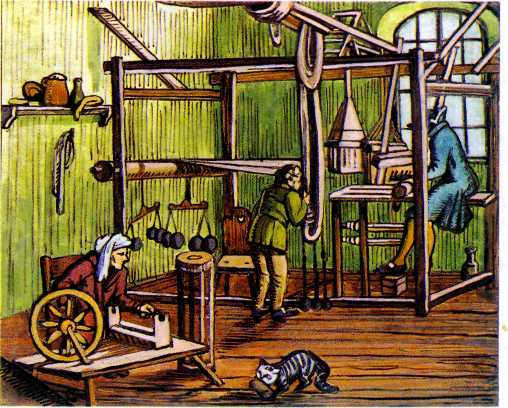

На шёлковой фабрике времён Петра I (со старинной гравюры).

523

ют стекольные, пороховые, бумагоделательные, парусинные, полотняные, шёлкоткацкие, суконные, кожевенные, канатные, шляпные, красочные, лесопильные, а также игольное, сахарное, пуговичное, чулочное, табачное предприятия.

Неправильно было бы думать, что на мануфактурных предприятиях использовался только ручной труд при минимуме каких-то простейших приспособлений. Металлургические и металлообрабатывающие заводы, например, представляли собой большие и технически сложные хозяйства, на которых трудились сотни мастеров и рабочих. Такое предприятие обязательно строилось на

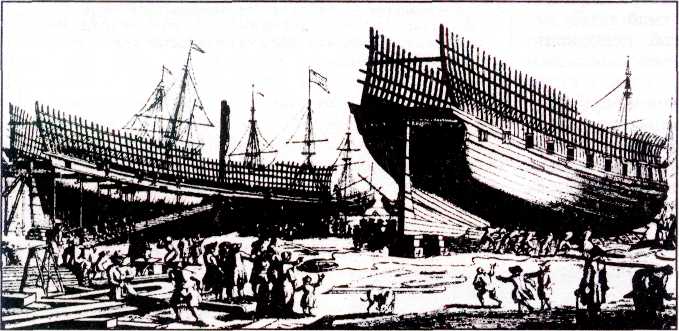

Верфь. Гравюра Петровской эпохи.

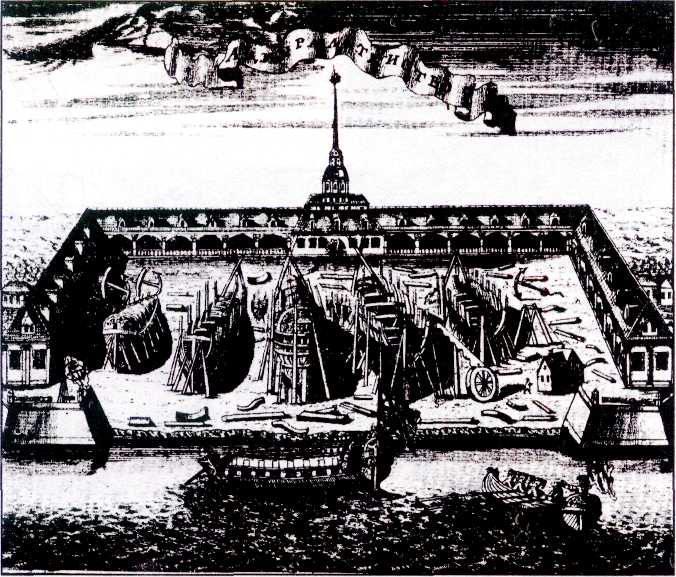

Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Гравюра Петровской эпохи.

берегу реки, которая перегораживалась плотиной. Это было необходимо, поскольку энергия падающей воды вращала огромные колёса, а те в свою очередь приводили в движение мощные молоты и иные приспособления. На таких предприятиях не только учитывались новинки передовой европейской инженерной мысли, но и рождались собственные оригинальные изобретения. Мануфактурные предприятия в России создавались и развивались на основе самых передовых знаний той эпохи, и это приносило свои плоды. Так, в XVIII в. вполне конкурентоспособной на мировом рынке была такая продукция российских мануфактур, как железо, полотна, юфть (кожа) и др. В середине XVIII в. страна вышла на первое место в мире по производству железа и на одно из первых мест по полотняному производству.

МЕЛКОЕ

КРЕСТЬЯНСКОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Мелкое производство товаров на рынок известно в России с незапамятных времён. Ремесленники, изготавливавшие в своих мастерских сотни наименований самых разных товаров, составляли солидную часть населения большинства русских городов. В сельской местности занятие каким-нибудь производством или промыслом было характерно для крестьян в осенне-зимние месяцы, свободные от земледельческих работ. Кроме того, почти в каждой деревне имелись ремесленники, занятые производством круглый год, несмотря на то что принадлежали к крестьянскому сословию (например, кузнецы).

Россия Петровской эпохи была страной, в которой господствующее положение в экономике занимали мелкое товарное производство и промыслы. Практически повсеместно существовали такие известные с глубокой древности промыслы, как охота и рыболовство. Продукция, добываемая подобным способом, шла как на обеденный стол крестьянина и горожанина, так и могла отдаваться в качестве оброка (выплаты) землевладельцу или же продавалась на ближайшем рынке. Охотники Русского Севера и Сибири добывали ценную пушнину, которая явля-

524