- •Боярыня морозова

- •Лист из старообрядческой книги.

- •Экономика россии в XVII столетии

- •Русское купечество после смуты

- •Холодное и огнестрельное оружие, изготовленное русскими оружейниками и литейщиками. XVI—XVII вв.

- •Российская промышленность

- •Ремёсла и промыслы

- •Внешняя торговая россии

- •Города московского государства в XVI—XVII веках

- •Причины упадка и расцвета городов

- •Палаты боярина Волкова. Москва. Конец XVII в.

- •Население городов

- •Управление в городах

- •Внешний вид городов

- •Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, недалеко от Ярославля. XVII в.

- •Стрелецкий бунт

- •Царевна Софья, правительница России.

- •Фаворит царевны Софьи князь в.В. Голицын.

- •Портрет Петра I в детстве.

- •Детство петра

- •Преображенское

- •Пётр I предпочитал голландское декоративное искусство с его огромными изразцовыми печами, тяжёлыми шкафами и элегантными креслами.

- •Азовские походы

- •«Великое посольство»

- •Пётр I как политический деятель и полководец

- •Свадьба петра I

- •Медаль за победу в морском сражении при Гангуте. 1714 г.

- •Разгром Булавинского восстания.

Палаты боярина Волкова. Москва. Конец XVII в.

477

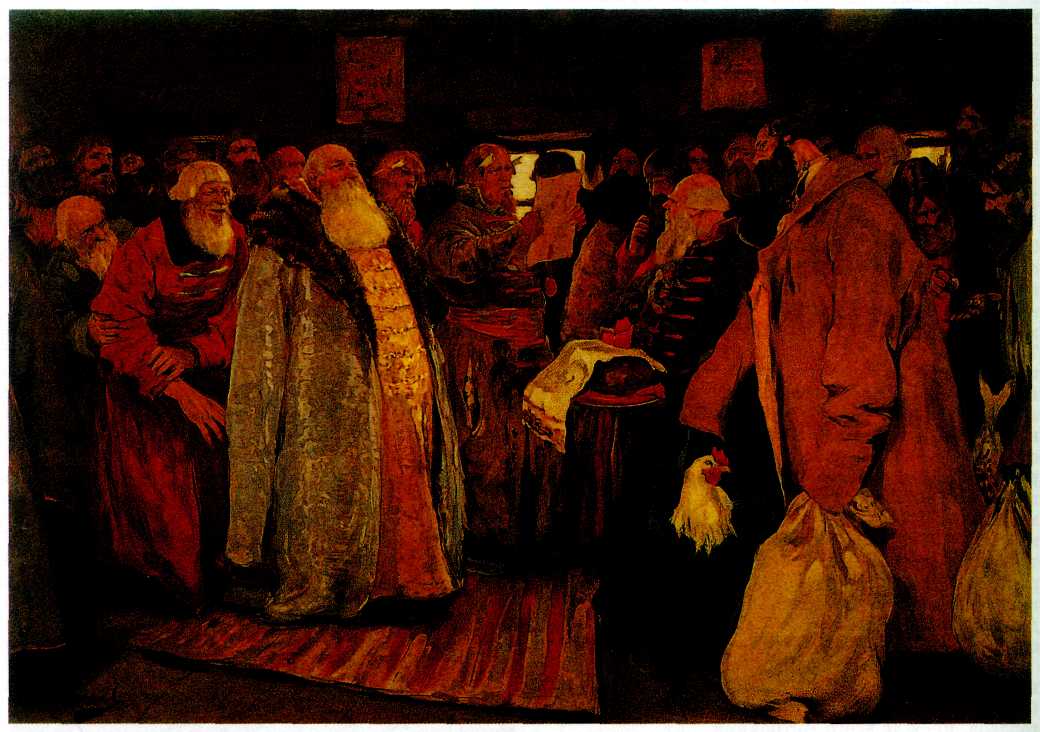

С. В. Иванов. «Приезд воеводы».

Однако, испытав кратковременный расцвет, после истощения пушных ресурсов этот город пришёл в упадок. В ряде случаев именно купцы-промышленники становились основателями новых городов. Так, Аникей Строганов, занимавшийся главным образом соляной торговлей и бывший полновластным хозяином у себя в Сольвычегодске, на свои средства построил несколько городков и содержал в них собственное наёмное войско и собственные церкви.

В XVII в. Московское государство неуклонно отодвигает свои границы всё южнее и южнее. Ещё Иван Грозный и Борис Годунов, стремясь укрепить южные степные рубежи страны, строили пограничные города, возводили в них каменные кремли (крепости). С 30-х гг. XVII в. начинается строительство укреплённых линий — «засечных черт», и многие южнорусские города — Орёл, Кромы, Воронеж, Белгород — становятся их составной частью, опорными пунктами для обороны и дальнейшего продвижения на юг. Поселенцев часто беспокоили отряды крымских татар. Жизнь

на южной окраине России была тревожной, полувоенной. Долгое время в этих местах казаков и стрельцов было гораздо больше, чем крестьян и ремесленников.

Государство тщательно контролировало строительство городов, особенно на новых и стратегически важных территориях. Возникающие центры должны были располагаться «крепко» и «усторожливо» в военно-оборонительном отношении. Выбор места для города считался весьма ответственным делом. Этот вопрос, как правило, решался на самом высоком уровне с привлечением специалистов «городового дела», составлявших письменное обоснование, чертежи, «росписи» и «сметы». Нередко по этому поводу возникали ожесточённые споры между высокопоставленными персонами.

Население городов

На протяжении XVI—XVII вв., несмотря на частые военные потрясения, посадское (торгово-ремесленное) население медленно, но неуклонно росло, знаменуя подъём городской жиз-

478

ни. В середине XVII в., по подсчётам историков, во всей России насчитывалось 41 662 посадских двора.

Из кого же состояло население городов? По сравнению с предшествовавшей эпохой оно стало более пёстрым и разнообразным по составу. В центре страны преобладали города, где наряду с посадским населением («торговыми людьми» и ремесленниками) селились также дворяне и бояре со своими дворовыми людьми, а монастыри имели собственные «резиденции» — подворья. На севере часто встречались города-посады, где крепостные сооружения отсутствовали, — в эти места со времён Смуты никто не вторгался с оружием в руках. В них не было дворов «государевых служилых людей» — дворян, стрельцов, пушкарей, зато монастырям и церквам принадлежали обширные владения. На северо-западе, рядом с такими старыми торгово-ремесленными городами, как Псков и Новгород, располагались пограничные крепости, где не было посадского населения.

В XVII в. основную часть населения города — примерно 2/3 жителей — составляли служилые люди «по прибору»: стрельцы, казаки, затинщики, пушкари (см. ст. «Войско Московского государства»). Были среди них и служилые иноземцы, селившиеся в особых слободах. И лишь 20—25% горожан занимались ремеслом и торговлей. Привилегированную прослойку составляли богатейшие купцы, объединённые в три корпорации, которые назывались «гости», «гостиная сотня» и «суконная сотня». «Чёрные» же люди, несущие государево «тягло» (налоги и повинности), делились на «сильных» (зажиточных), «середних, которые статочны и прожитком добры», и низшую прослойку — малоимущих (бобылей, подсуседников, захребетников и др.). Население крупных и средних городов жило в сотнях и слободах — административно-территориальных единицах, часто объединявших ремесленников одной специальности, например Кузнецкая, Гончарная или Кожевенная слободы.