- •Географический факультет Кафедра Экономической и социальной географии России

- •Москва 2012

- •Введение

- •Глава 1. Социально-экономическое развитие городов: теория и практика §1.1 Факторы развития городов

- •§1.2 Природно-историческая характеристика территории

- •§1.3 Виды, критерии оценки уровня социально-экономического развития

- •Критерии отбора депрессивных территорий

- •Литература по разделу:

- •Глава 2. Социально-экономическое развитие городов зоны Среднего Урала §2.1 Методики оценки социально-экономического развития

- •§2.2 Динамика численности населения городов Горнозаводского Урала

- •Общие черты динамики

- •Специфика посещённых городов

- •§2.3 Социально-экономическое положение городов Пермского края

- •§2.4 Социально-экономическое положение городов Свердловской области

- •Литература по разделу:

- •Глава 3. Полевые исследования городов Горнозаводского Урала §3.1 Влияние крупного бизнеса на социально-экономическое положение городов

- •§3.2 Исследование агломерационного эффекта

- •§3.3 Сводная оценка социально-экономического развития городов Горнозаводского Урала

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложение

§2.2 Динамика численности населения городов Горнозаводского Урала

Динамика численности населения городов и другие демографические показатели могут служить простейшим индикатором социально-экономической ситуации в них.

Горнозаводский Урал является в значительной мере урбанизированным регионом. Его освоение с XVII в. тесно связано с промышленным развитием, даже в настоящее время он даёт 8-10% промышленного производства страны. Сельское хозяйство же постоянно играло на Урале подчинённую роль в структуре экономики из-за сложных природных условий, а территория с наиболее развитым товарным сельским хозяйством – Башкирия – не является частью Горнозаводского Урала, а является отдельным регионом.

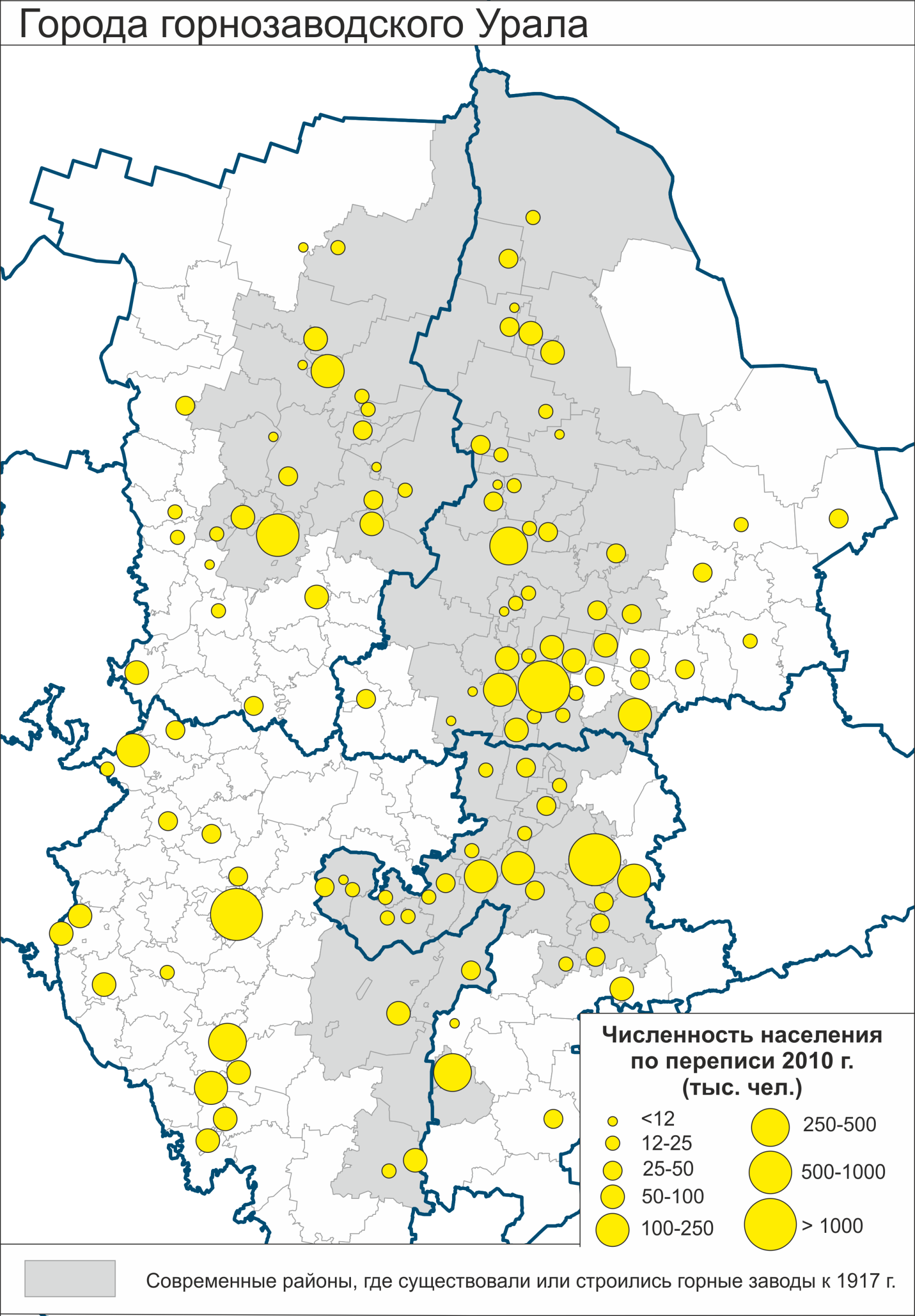

В настоящее время на территории горнозаводского Урала находится 102 города и 68 пгт, в которых проживает 77% и 4% населения соответственно. Таким образом, можно говорить, что движение населения и экономическая деятельность в регионе связана в первую очередь с городским населением.

Объектом изучения в работе является население городов в пределах Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Посёлки городского типа и ЗАТО исключаются из объекта изучения из-за недостатка статистических данных, малой численности населения по сравнению другими городами и более слабой роли в экономике региона.

Если понимать термин «Горнозаводский Урал» как часть Уральского экономического района, в которой большая часть населённых пунктов представляет собой города и посёлки, возникшие на базе металлургических заводов и угольных копей, то его рубежи несколько отличаются от современных границ 3 регионов: в его рамки следует включить восток Оренбургской области, горную Башкирию и в то же время исключить аграрный юг Челябинской области и лесное Зауралье Свердловской области. Однако, в данной работе изучаются города именно в пределах 3 субъектов федерации.

Целью данной части исследования является выявление направлений движения населения в городах горнозаводского Урала в послевоенный период (1959-1989 гг.) и в постсоветское время (1989-2012 гг.) и роли факторов отраслевой специализации и центр-периферийного положения. Предполагается, что во всех 3 субъектах федерации идёт концентрация населения в первую очередь, в административных центрах, затем – в пригородной зоне, и, в меньшей степени, в крупных городах периферии, специализирующихся на стабильных в 1998-2008 гг. отраслях промышленности (металлургия, топливная, химия). Этот рост главным образом, вероятно, обусловлен миграционными потоками из депрессивных периферийных городов (Кизеловского и Челябинского угольного бассейнов, лесного Зауралья). Наиболее ярко эти процессы должны быть выражены в Пермском крае, в меньшей мере – в Свердловской области.

Раздел состоит из 3 частей: анализа концентрации населения по городам в 3 регионах, изучения движения населения в городах по удалённости от административных центров региона, анализа движения населения в городах по их отраслевой специализации.

Анализ концентрации населения

Для расчёта концентрации населения по городам можно использовать показатели, связанные с кривой Лоренца (например, индекс Джини), но они изначально предназначены для анализа равномерности распределения одной величины (например, средних доходов населения) относительно другой (численности населения в группах). В нашем случае требуется оценить равномерность распределения численности населения по городам, которые в данном случае мы принимаем за точки. В этом случае проще использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (ХХ), который изначально был предусмотрен для оценки степени монополизации отрасли. Индекс рассчитывается по следующей формуле:

где S – доля фирмы в продажах в отрасли (в нашем случае – доля численности населения города в их городском населении региона) n – число компаний (в нашем случае – городов в регионе).

Значение индекса может изменяться от 0 (бесконечное количество одинаковых фирм или городов) до 10 000 (в отрасли представлена только 1 компания, или в регионе находится 1 город).

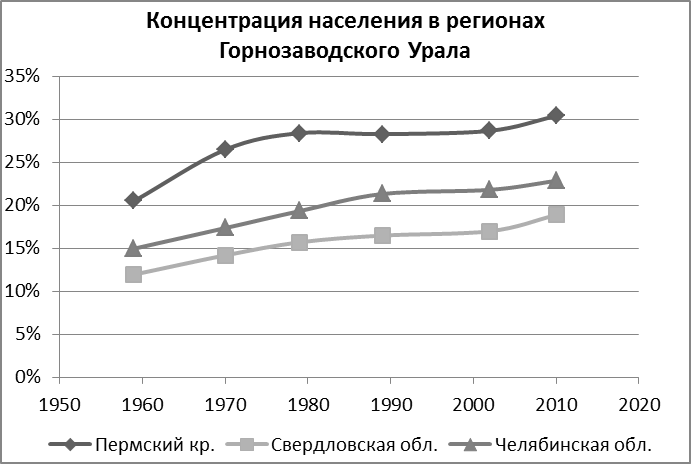

По данным переписей 1959-2010 гг. (по которым есть общедоступные данные по численности населения городов) динамика концентрации населения будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 5. Концентрация населения (индекс ХХ) в регионах Горнозаводского Урала. Источник [8]

Индекс ХХ (как и индекс Джини) имеет важный недостаток – при прочих равных, чем выше число компаний в отрасли (городов в регионе), тем ниже индекс. Так, при наличии 5 равных городов в регионе индекс ХХ будет равен 20%, если таких городов 10 – 10%, если их насчитывается 100 – то 1%. Поэтому при построении графика население населённых пунктов, получивших статус города после 1959 г. (Качканар, Заречный, Чайковский), учитывалось и за более ранние годы. По той же причине в составе Пермского края за все годы учитывался Кудымкар.

По графику видно, что процесс концентрации населения в крупнейших городах горнозаводского Урала шёл постоянно с 1959 г., несмотря на то, что изначально предполагалось, что в советское время малые и средние города развивались достаточно стабильно, а областные центры не испытывали мощный миграционный приток с региональной периферии.

В действительности период развития Урала как региона пионерного освоения завершился задолго до середины XX в. Большая часть заводских посёлков, выросших к настоящему времени в города, была основана в период использования крепостного труда: уже [1] к 1773 г. в виде городов и посёлков существовало 64 из 98 современных городов исследуемой территории. Е.Г. Анимица называет периодом расцвета металлургии на Урале именно 1735-1773 гг. [1, 2]. Эти заводские посёлки не имели статуса города, но были достаточно крупными: так, Нижнетагильский завод в 1897 г. имел численность населения в 30 тыс. чел.

В советское время в «чистом поле» было основано не более 7 современных городов (например, Качканар, Краснокамск, Гремячинск), остальные промышленные проекты базировались на существующих ранее поселениях (см. рис. 2).

Даже статус города большая часть бывших посёлков получила в довоенный период после утверждения ВЦИК в 1924 г. «Общего положения о городских и сельских поселениях», которое установило для получения статуса городского поселения ценз по численности населения 1 тыс. чел. и ценз по доле занятых вне сельского хозяйства 75% [1].

Индустриализация Урала также в значительной мере завершилась к 1945 г., в послевоенный период только 5 городов получили современные градообразующие предприятия (ГРЭС в Южноуральске, цементный завод в Горнозаводске, ГЭС в Воткинске, железорудный ГОК в Качканаре и АЭС в Заречном).

Таким образом, послевоенная история ни коей мере не является периодом пионерного, «экстенсивного» освоения горнозаводского Урала: он завершился в дореволюционное время и был «закреплён де-юре» к 1946 г.

Процессы концентрации населения в крупнейших городах региона шли параллельно с индустриализацией 1930-х гг. Сама идея индустриализации во многом опиралась на территориальную концентрацию промышленных фондов (например, из 40 крупнейших предприятий довоенных пятилеток, построенных в границах совр. Свердловской области, 35 были размещены вокруг Свердловска и Нижнего Тагила [1]). Значительно возросли административные функции Свердловска и Челябинска – они оба стали областными центрами, причём первый город в 1923-1934 гг. был центром Уральской области, которая включала в себя почти весь горнозаводской Урал и часть Западной Сибири. Оба города наряду с Пермью также в значительной мере сконцентрировали научные и культурные функции. Всё это вызывало опережающий рост областных центров и крупных промышленных городов (Нижний Тагил, Магнитогорск, Березники). В результате средний размер города в Свердловской области в 1926-1939 гг. вырос с 29 до 52 тыс. чел. [1]. Рост населения Свердловска и Челябинска в середине XX в. шёл настолько быстрыми темпами, что вопрос об ограничении дальнейшего наращивания промышленных фондов в этих городах неоднократно затрагивался на общесоюзном уровне [1, 4].

Однако, это решение не принесло результата – за 4 военных года Свердловск и Нижний Тагил приняли 350 тыс. чел. (98% всего миграционного прироста в городах области), значительное количество промышленных предприятий и научных учреждений.

Как можно видеть по рис. 1, процессы концентрации населения продолжились и в послевоенный период. Следует отметить особенно быстрый рост концентрации населения в Пермском крае, где одновременно шли процессы промышленного развития 3 крупнейших городов (Пермь, Соликамск, Березники) и снижения добычи угля в Кизеловском бассейне: за 1959-1989 гг. в городах первой группы численность населения увеличилась на 2/3, в городах второй группы – снизилась на 1/3.

В меньшей степени аналогичные разнонаправленные процессы были выражены в Челябинской области, где наблюдался сильный контраст между стабильно развивающимися Челябинском и Магнитогорском с одной стороны, и городами добывающей промышленности и агропромышленного комплекса с другой (главным образом, с угольным городами Южно-Уральского бассейна).

Директивные меры, такие, как ограничение строительства новых предприятий, не несущих градообразующие функции, вынос промышленных предприятий, оптимизация промышленных площадок не дала ощутимых результатов в течение советского времени [4]. Возможно, одной из причин была вертикальная система управления промышленностью через министерства, которые зачастую действовали в своих интересах, не стремясь к решению таких задач, как ограничение роста областных центров и развитие промышленности в малых городах.

В Свердловской области концентрация населения шла медленнее, чем в других регионах, что нельзя связать с изначально большим числом городов. Причинами медленной концентрации, вероятно, являются: меньшая роль добывающей промышленности в структуре экономики области и высокая плотность городских населённых пунктов, способствующая развитию агломерационного эффекта. Наряду с Екатеринбургской агломерацией ещё в советское время в области выделялись «систем городских поселений» [1] вокруг Нижнего Тагила (720 тыс. чел. в 1970 г.) и Серова (340 тыс. чел.), которые вполне удовлетворяли большинству критериев городской агломерации.

Процесс концентрации населения замедлился лишь в 1990-е гг.: в крупных промышленных городах (в т.ч. в региональных центрах) в 1991-1993 гг. из-за сокращений на основных предприятиях наблюдался мощный миграционный отток (до -5‰ в Челябинске в среднем за 3 года), который не смогли перекрыть ни миграционный приток в конце 1990-х гг., ни относительно стабильная демографическая ситуация. Ни один из 15 крупнейших городов региона не увеличил население в 1989-2002 гг.

В 2000-х гг. во всех регионах возобновился процесс концентрации населения. Крупнейшие города (в первую очередь Екатеринбург и Челябинск) стали привлекательными для миграций благодаря стабильному развитию сектора услуг, восстановлению и модернизации промышленных предприятий, массовому строительству жилья (особенно показателен пример Екатеринбурга со строящимся районом «Академический», который рассчитан на 325 тыс. жителей). Оба города выполняют межрегиональные функции, как в системе государственных учреждений, так и неофициальные. Так, Екатеринбург получил значительный приток населения за счёт приезжих из нефтегазовых округов Западной Сибири и крупную финансовую базу для развития за счёт торговли с этими регионами с 1990-х гг. В результате ежегодный миграционный прирост города с 2006 г. составляет более 10 тыс. чел., что является рекордом с 1975 г., в городе с 2009 г. наблюдается естественный прирост населения. Челябинск выполняет аналогичные функции (но менее успешно) в Южном Зауралье, а Пермь практически не может конкурировать с близлежащим Екатеринбургом за мигрантов – население в городе продолжает снижаться.

В городах с населением 100-500 тыс. чел. ситуация более сложная – их экономика сильнее зависят от промышленного сектора, часто – от состояния 1-2 крупнейших предприятий и политики крупного бизнеса в их отношении. В этом плане показательно сопоставление Нижнего Тагила и Магнитогорска. Оба города имеют основой экономики металлургические комбинаты полного цикла (в Нижнем Тагиле также большую роль играет машиностроительный «Уралвагонзавод»), к 1991 г. они находились в схожих стартовых условиях. Однако, Магнитогорский комбинат является головным предприятием компании, штаб-квартира которой расположена в самом городе. Нижнетагильский комбинат принадлежит «Евраз Груп», которая имеет ещё 1 металлургический комбинат в России, а штаб-квартира компании находится в Москве. Соответственно, Магнитогорский комбинат активно сотрудничает с руководством города, вкладывается в его развитие, чего нельзя сказать о владельцах НТМК. Соответственно, Магнитогорск гораздо сильнее привлекает мигрантов, чем его северный аналог. Подобные соответствия можно провести между другими парами городов со схожей численностью населения и структурой экономики.

Рисунок 6. Сальдо миграции в Нижнем Тагиле и Магнитогорске. Источник [11]

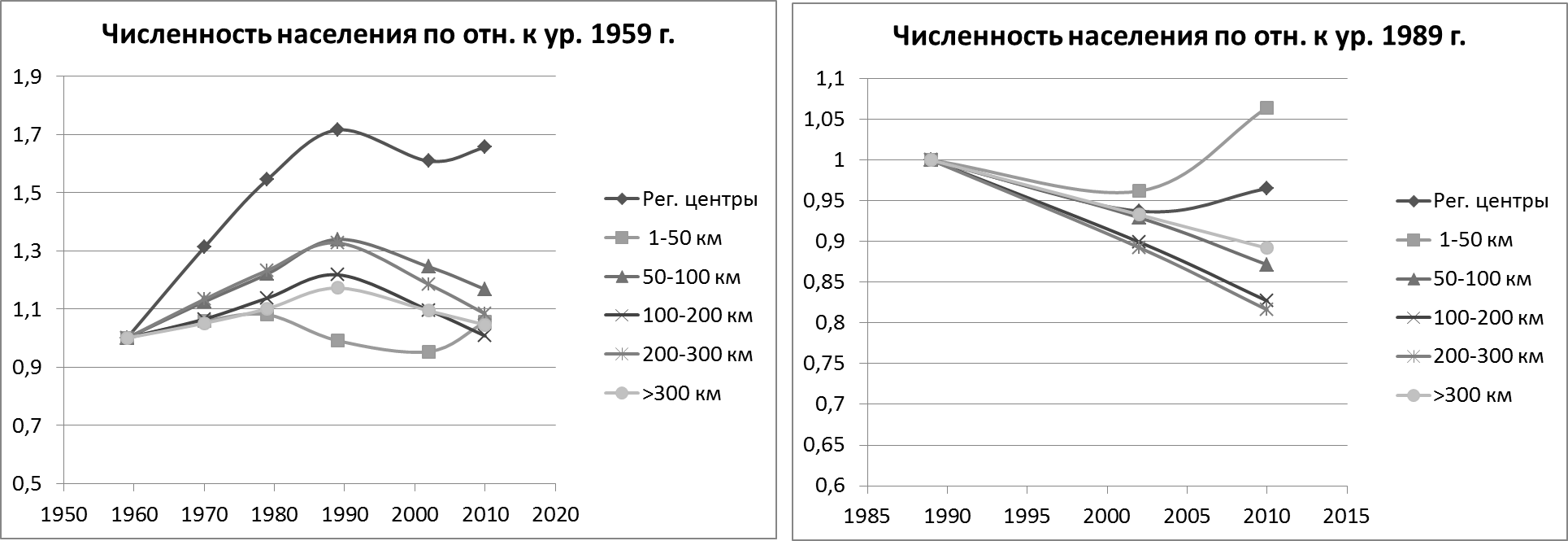

Анализ динамики населения в городах по удалённости от регионального центра

Рисунок

7. Динамика численности населения групп

городов по удалённости от регионального

центра. Источник [8]

Рисунок

7. Динамика численности населения групп

городов по удалённости от регионального

центра. Источник [8]

Для изучения центр-периферийных различий в пределах 3 регионов был построен график динамика численности населения городов по их удалённости от регионального центра (по автодорогам).

Данный график показывает, что концентрация населения в советское время происходила в первую очередь за счёт региональных центров, в которых концентрировались новые промышленные фонды и объекты производственной и общественной инфраструктуры. Интересно, что пригородная зона 3 крупнейших городов (до 50 км) не росла сравнимым темпами – даже напротив, за счёт сокращения добычи угля в Южно-Уральском бассейне численность населения в них снизилась за 1980-е гг. Таким образом, в советское время темпы роста населения в городах практически не связаны с удалённостью от регионального центра, а определяются скорее отраслевой принадлежностью.

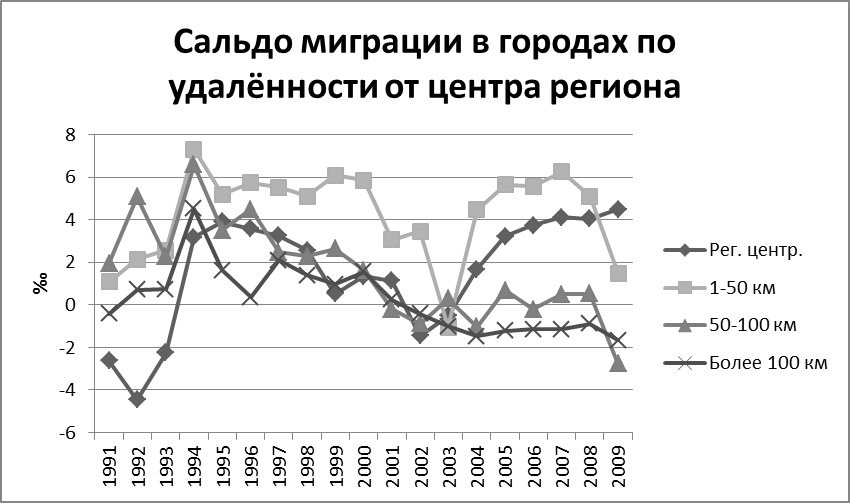

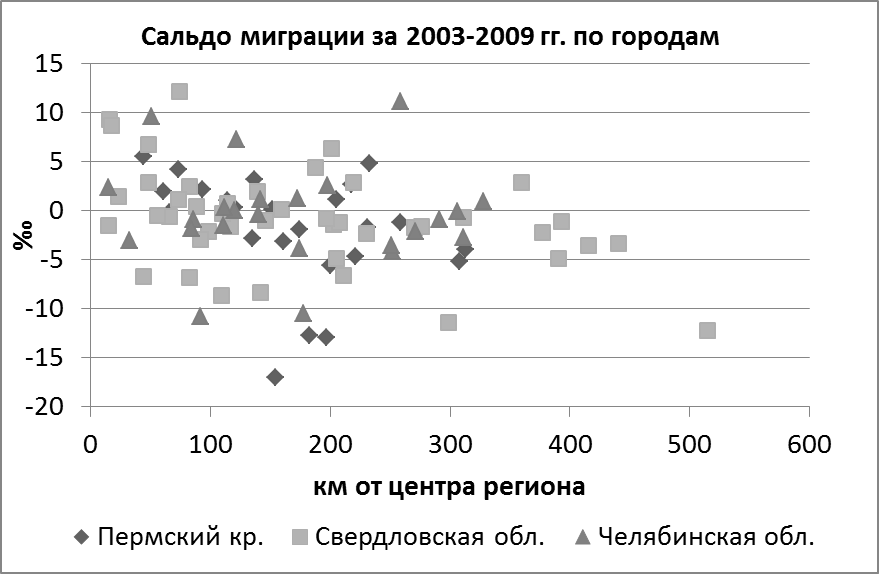

Рисунок 8. Механическое движение населения в группах городов по удалённости от центра региона. Источник: [11]

Иначе

выглядит ситуация в постсоветский

период (рис. 3): лишь региональные центры

и пригороды увеличили свою численность

населения, причём пригороды даже

превысил уровень 1989 г. Вероятно, основным

фактором явилось новое жилое строительство

в пригородах (активно идёт в Верхней

Пышме, Копейске, в среднем за 1998-2009 гг.

0,26 м2/чел./год

против 0,39 в региональных центрах) и его

низкая цена относительно региональных

центров. Рис. 4 демонстрирует, что к

настоящему времени удалённости от

центра региона стал существенно влиять

на миграционную ситуацию: облако точек

имеет чёткий гиперболический наклон.

Рисунок 9. Сальдо миграции за 2003-2009 гг. по городам в зависимости от расстояния от регионального центра. Источник [11]

Анализ динамики населения в городах по отраслевой принадлежности

Города исследуемой территории подверглись классификации по отраслевой специализации промышленности. Состав отраслей по ОКВЭД был несколько сокращён (пищевая, лёгкая, лесного комплекса, нефтяная и химическая, производство строительных материалов, металлургия, машиностроение, добыча нетопливного сырья). Если в городе за 2008 г. более половины производства в обрабатывающей и добывающей промышленности составляла одна из агрегированных отраслей, то городу присваивалась эта специализация. При этом добыча нетопливного сырья была объединена с технологически связанными отраслями обрабатывающей промышленности (металлургия, производство строительных материалов). Если ни одна отрасль не давала более половины производства, то город относился к типу «прочих».

Верификация отраслевой структуры промышленности по ОКОНХ за 2004 и 1990 гг. показала правомерность использования для классификации структуры за 2008 г. За исключением выделенных типов, затем были 3 дополнительных типа городов

Региональные центры (так как их экономика значительно сложнее, чем в малых городах, что статистика не показывает: в Челябинске и Перми крупнейшие заводы дают более ½ промышленного производства)

Города при крупных электростанциях (т.к. производство в электроэнергетике не выделяется в общедоступной статистике). Они выделялись, если в городе располагается электростанция мощнее 1 ГВт или объём производства и распределения электроэнергии, воды и газа превышает объём производства в обрабатывающей промышленности более, чем в 10 раз.

Бывшие и современные угольные города (в советское время велась добыча угля).

В результате города горнозаводского Урала были классифицированы по следующим 10 типам (единственный город типа лёгкой промышленности – Кизел – фактически является бывшим угольным городов, его специализация на лёгкой промышленности временна и не отражает реальной социально-экономической ситуации):

Таблица 5. Распределение городов горнозаводского Урала по типам отраслевой специализации

Типы отраслевой специализации |

Кол-во городов |

Рег. центр |

3 |

Электроэнергетика |

6 |

Угледобыча советского периода |

10 |

Металлургия |

32 |

Машиностроение |

12 |

Лесной комплекс |

7 |

Химическая промышленность |

5 |

Пр-во строит. материалов |

7 |

Пищевая промышленность |

4 |

Прочие |

11 |

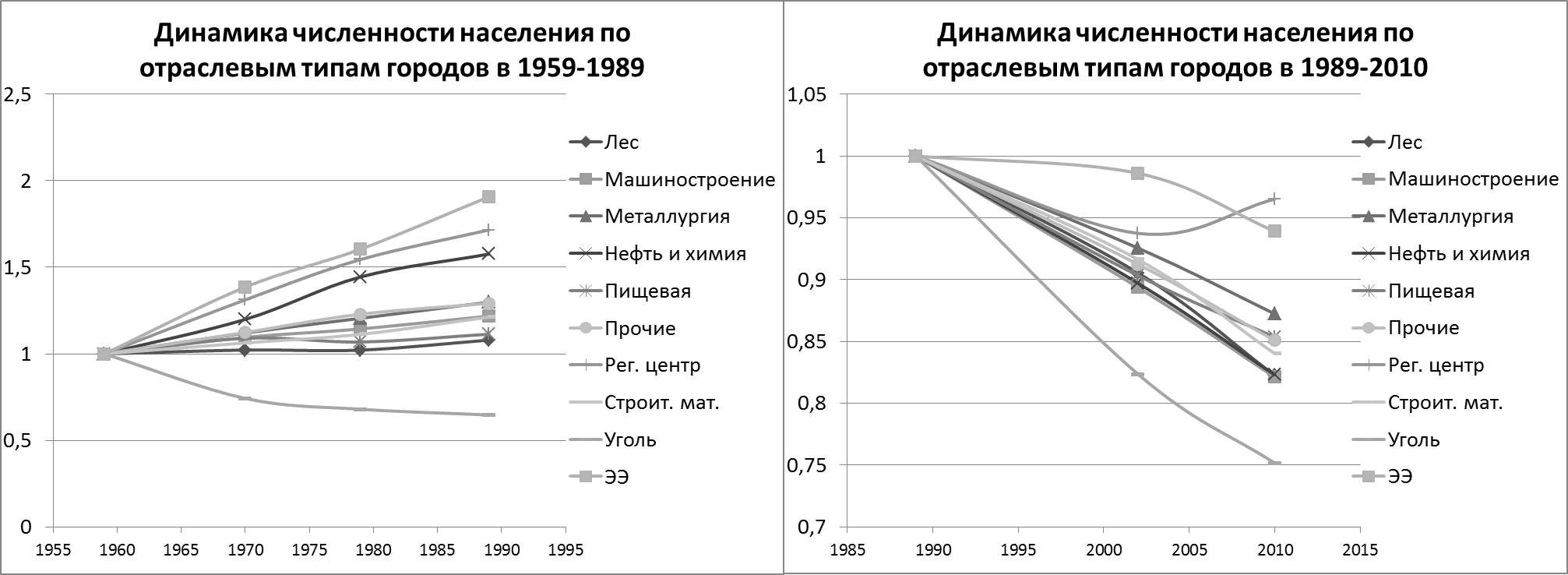

Рисунок 10. Динамика численности населения типов городов по отраслевой специализации. Источник [8]

На графиках наблюдается чёткая зависимость динамики численности населения города с состоянием отраслей в стране.

Быстрее всех вплоть до середины 2000-х гг. росли города при крупных электростанциях. Вероятно, это связано с тем, что коммунальная инфраструктура и жилые районы в этих городах строились позднее, чем в остальных – в период с 1930-х гг. по 1980-е, с использованием достижений советской градостроительной мысли. Дополнительными факторами привлечения населения могли послужить близость к региональным центрам, т.к. электростанции этих городов строились непосредственно для их обслуживания, относительно стабильное состояние электроэнергетики как отрасли промышленности в течение 1990-х гг, а также открытие новых предприятий вслед за строительством ГРЭС. Эту группу городов даже региональные центры по темпам роста смогли обойти лишь в 2000-х гг.

Для городов нефтяной и горно-химической промышленности динамичный рост в советское время, связанный с расширением промышленных мощностей, сменился периодом существенной депопуляции вслед за сложной ситуацией на основных предприятиях. Так, в Соликамске и Березниках сальдо миграции постоянно падает с 1999 г.

Закономерно сокращается население в городах при машиностроительных заводах, как и во всей стране. С 1990-х гг. ещё сильнее численность населения сократилась лишь в бывших угольных городах.

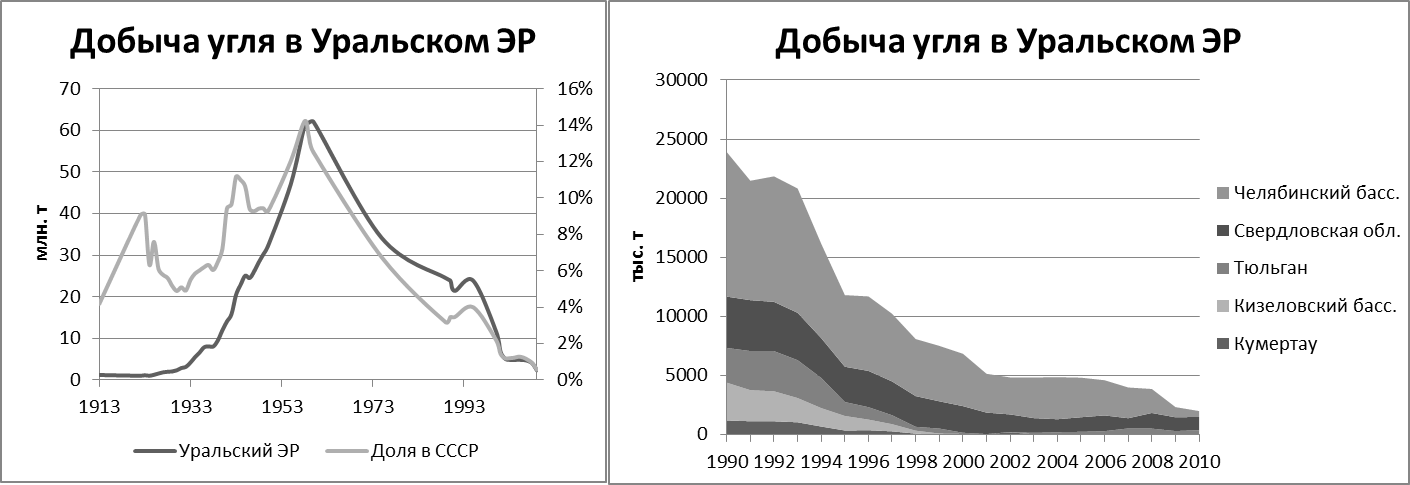

Угольные города Урала в первом приближении являются самыми депрессивными. Пик угледобычи в регионе пришёлся на 1960-е гг., позднее металлургия региона стала переходить на более дешёвый кузнецкий коксующийся уголь, а электроэнергетика – на Западно-Сибирский газ. Угольные города были единственным типом городов, которые уменьшались ещё с 1960-х гг. за счёт выезда квалифицированных кадров, молодёжи и молодых семей из-за сложности трудоустройства, тяжёлых условий труда, неудовлетворительных жилищных и экологических условий [7].

Переход к рыночной экономике показал нерентабельность добычи угля в регионе, и она была свёрнута при государственной и международной поддержке (кроме разрезов в Волчанске и Коркино), что вызвало катастрофическую миграционную убыль населения. Наиболее сильная деградация наблюдалась в Кизеловском бассейне, где все шахты были закрыты за 5 лет, практически не было производств в обрабатывающей промышленности, способных принять высвободившуюся рабочую силу. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Гремячинске и Кизеле, где советские проекты развития машиностроения [3] в рыночных условиях не смогли быть рентабельными. Кроме того, города этого бассейна находятся в глухой тайге, в 70 км от Березников и в 200 км от Перми. В результате в Кизеле и Гремячинске сальдо миграции достигало 4% в год.

Лучше сложилась ситуация в Карпинске, Волчанске и Артёмовском, где ранее существовали другие промышленные предприятия, где лучше транспортная связность с крупными городами, а самых выгодных случаях добыча угля сохранялась (Волчанский разрез).

Наконец, наименее тяжёлый кризис испытали города Южно-Уральского угольного бассейна, где угледобывающие города (Копейск, Еманжелинск, Коркино) непосредственно входят в агломерацию Челябинска. В результате в Копейске развернулось активное жилищное строительство, город фактически становится «спальным районом» Челябинска, одновременно растут площади дачных и коттеджных посёлков вокруг города. Таким образом, Копейск и Еманжелинск с начала 1990-х гг. практически не испытывали миграционного оттока населения. Некоторый потенциал для развития имеет даже добыча угля, которую планируется возобновить в районе Еманжелинска в ближайшие годы. Копейск увеличил свою численность населения не только за счёт миграционного притока, но и благодаря территориальному расширению 2004 г.: его численность населения выросла почти вдвое, поэтому город был исключён из графиков динамики численности населения городов по отраслевым типам.

Рисунок 11. Добыча угля в Уральском экономическом районе

Рисунок 12. Механическое движение населения в городах добычи угля советского времени. Источник [11]

Напротив, положение городов, связанных с пищевой промышленностью и металлургией, в постсоветское время выглядит более выигрышным с общей совокупности городов, чем до 1989 г. Переработка сельскохозяйственной продукции получила некоторый толчок к развитию в связи с импортозамещением после 1998 г. (например, челябинская компания «Макфа» стала одним из российских лидеров в своём сегменте в начале 2000-х гг.).

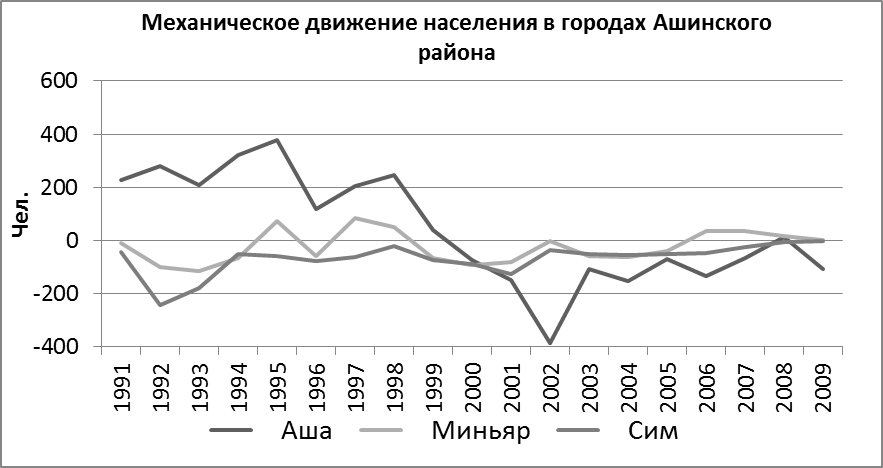

Металлургические предприятия Урала смогли провести модернизацию за счёт роста строительства в России и высокого спроса на металлопрокат в мире. Ещё в начале 1990-х гг. металлургические предприятия находились в числе наиболее стабильных, поэтому города при них отличались миграционным приростом населения. Так, в Ашинском районе Челябинской области центральный город – Аша – до 2000 г. отличался положительным сальдо миграции (см. рис. 10) за счёт близлежащих городов Миньяр (где метизно-металлургический завод обанкротился в 2005 г.), Сим (где градообразующее предприятие специализируется на военном машиностроении) и прилегающих районов Башкортостана (напр., из села Улу-Теляк). До сих пор из 4,4 тыс. занятых на Ашинском металлургическом заводе 200 чел. работают вахтовым методом, не смотря на увольнения, связанные с кризисным снижением спроса на металлопрокат и модернизацией производства, высвободившей некоторое число занятых.

Аналогичные

процессы – положительное сальдо

миграции в начале 1990-х гг. и его сокращение

в 2000-х гг. (вероятно, за счёт выезда в

региональные центры) характерно для

многих металлургических городов

горнозаводского Урала.

Рисунок 13. Механическое движение населения в городах Ашинского района. Источник [11]

Можно заключить, что, по сравнению с советским временем, значительно ухудшилась динамика численности населения в городах нефтяной и химической промышленности, угледобычи и машиностроения. Градообразующие предприятия одних городов находятся в сложном положении из-за низкой конкурентоспособности с российскими и мировыми аналогами, почти во всех угольных городах закрытие добычи привело к демографическому коллапсу.

Более стабильная ситуация наблюдается в городах агропромышленного комплекса, металлургии и электроэнергетики, которые не провели столько масштабных сокращений персонала. Металлургические города, будучи в начале 1990-х гг. достаточно стабильными в плане сохранения занятости, в 2000-х гг. стали терять население из-за модернизации производств и опережающего роста уровня жизни в региональных центрах. Только группа центральных городов субъектов федерации смогла увеличить численность населения в последние 10 лет.