- •Географический факультет Кафедра Экономической и социальной географии России

- •Москва 2012

- •Введение

- •Глава 1. Социально-экономическое развитие городов: теория и практика §1.1 Факторы развития городов

- •§1.2 Природно-историческая характеристика территории

- •§1.3 Виды, критерии оценки уровня социально-экономического развития

- •Критерии отбора депрессивных территорий

- •Литература по разделу:

- •Глава 2. Социально-экономическое развитие городов зоны Среднего Урала §2.1 Методики оценки социально-экономического развития

- •§2.2 Динамика численности населения городов Горнозаводского Урала

- •Общие черты динамики

- •Специфика посещённых городов

- •§2.3 Социально-экономическое положение городов Пермского края

- •§2.4 Социально-экономическое положение городов Свердловской области

- •Литература по разделу:

- •Глава 3. Полевые исследования городов Горнозаводского Урала §3.1 Влияние крупного бизнеса на социально-экономическое положение городов

- •§3.2 Исследование агломерационного эффекта

- •§3.3 Сводная оценка социально-экономического развития городов Горнозаводского Урала

- •Заключение

- •Список литературы

- •Приложение

§3.2 Исследование агломерационного эффекта

В данном параграфе мы рассмотрим влияние факторов т.н. «второй природы», а именно агломерационного эффекта. При рассмотрении социально-экономического развития городов Свердловской области во второй главе было выявлено, что существует достаточно большая группа городов, для которых в последнее время (с середины 2000-х годов) фактор развитого промышленного производства может не играть определяющей роли. Т.е. наблюдается группа городов, у которых при схожих показателях развития промышленного производства наблюдается большая дифференциация по уровню социальной привлекательности. Гипотеза, объясняющая данный факт состоит в том, что, вероятно, произошла трансформация экономики городов – она терциализировалась и большая часть занятых теперь имеет местом приложения труда не промышленные производства, а различные предприятия сферы обслуживания, науки, образования, банковского сектора и т.д. Наиболее вероятно, что такие города входят в состав агломераций, в которых существует некоторая экономическая база, позволяющая существовать третичной и четвертичной «надстройкам». Для Нижнетагильской агломерации и Серовского промышленного узла такой базой, безусловно, является промышленность, для Екатеринбургской агломерации сюда дополнительно добавляются и административные эффекты, обеспечивающие высокие доходы и уровень жизни населения (иначе развитие третичного сектора и его востребованность будут не значительными).

Для современного города и экономики в целом все большее значение начинают играть развитие человеческого фактора, причём все большую роль играют именно качественные, а не количественные параметры. Так, на первый план выходят уровень образования населения, здоровья, доходов, которые в дальнейшем способны мультиплицировать не только экономические, но и социальные эффекты от промышленного развития.

Вот как Е.Г. Анимица описывает происходящие процессы26:

«Крупнейшие города характеризуются более стабильным и широким внутренним и внешним рынками, что является одним из главных факторов, влияющих на развитие данного типа городов. На расширение внутреннего рынка в крупнейших городах, в свою очередь, влияют: во-первых, концентрация спроса, вызванная концентрацией населения и производства; во-вторых, концентрация специфического, «элитного» спроса, что связано с сосредоточением в крупнейших городах населения с высокими доходами. Изменения экономического, институционального, социального и иного характера в России неуклонно ведут к фундаментальным преобразованиям всех сторон жизни человека (горожанина) и не только открывают перед городами новые возможности, но и таят в себе новые опасности и угрозы». «Присосаться» к богатым и успешным городам с диверсифицированной структурой мест приложения труда имеют возможность и города в составе агломерации.

В последние 5-7 лет в крупнейшей агломерации региона все заметнее начинают проявляться агломерационные эффекты. Она становится наиболее привлекательной для миграций, сохраняя промышленные функции дополнительно расширяя сервисные (Березовский, Среднеуральск), рекреационные (Новоуральск, Невьянск) и селитебные, превращаясь в спальные районы (Верхняя Пышма, Среднеуральск). Диверсификация структуры занятости и дальнейшая концентрация в городах различных «городских» видов деятельности, особенно в сфере услуг (для чего нужна достаточная клиентура спроса), создает объективные предпосылки для дальнейшего укрепления их относительной экономической самостоятельности». В то же время в таких территориальных скоплениях городов, как Серовский промышленный узел и Нижнетагильская агломерация, если и происходит перераспределение непромышленных функций между городами, то они не оказывают серьёзного влияния на социальное положение в городе, экономику и рынок труда.

Пользуясь своим выгодным положением, в городах может возникать маятниковая миграция или сервисные службы, обслуживающие центральный город (в случае, если агломерации моноцентричные, как в случае со Свердловской областью). Можно ожидать, что такие города будут привлекательными для мигрантов, особенно из депрессивных городов области и других регионов, поскольку они предоставляют больший коридор возможностей для человека и служат в ряде случаев плацдармом для проникновения в ядро агломерации. Вместе с тем, близость к столице региона или крупному городу обуславливает повышенный уровень заработных плат. С помощью анализа статистики это можно обнаружить в случае непропорционального уровня жизни (или его оценки с помощью СИ) уровню промышленного производства (при прочих равных условиях). Для этого сравним социально-экономическое развитие групп городов (таб.13):

Таблица 13. Основные данные о территориальных группах городов Свердловской области, 2008 г.

|

Екатеринбургская* |

Нижнетагильская |

Серовский ПУ |

Население общ. (население в центре) |

2354,3 (1363,8) |

598,5 (374,5) |

287 (100,3) |

Ведущая специализация промышленности |

Металлургия |

Металлургия/ Машиностроение |

Металлургия/ Лесная и ДО |

Средний СИ 2008 |

0,54** |

0,50 |

0,48 |

Средний ЭИ 2008 |

1,34** |

1,82 |

1,04 |

Средний СИ 1997 |

0,61** |

0,56 |

0,64*** |

Средний ЭИ 1997 |

1,08** |

1,51 |

1,34 |

*Под Свердловской агломерацией в данном случае подразумевается скорее зона тяготения – вместе с третьим поясом городов спутников

** Из расчётов исключен Екатеринбург, оставлены только города зоны тяготения

*** Напоминаем, что нельзя сравнивать СИ за разные годы, возможно лишь сопоставление городов за один год и их положение в распределении

В 2008 году уровень развития промышленного производства Нижнетагильской агломерации превышает таковой для Серовского ПУ, что находит отражение уровне СИ. В свою очередь, при более низком ЭИ для Екатеринбургской агломерации, её города обладают большей социальной привлекательностью. В 1997 году логика рассуждений несколько расстраивается из-за несоответствия Серовского ПУ и Нижнетагильской агломерации. Таким образом, можно говорить, что, действительно для городов Екатеринбургской агломерации существует обратная зависимость СИ и ЭИ, а для городов Нижнетагильской агломерации и Серовского ПУ – прямая. Это говорит о том, что социальное благополучие двух последних обеспечивается скорее мощной промышленной функцией, а для Екатеринбурга она оказывается не столь сильной.

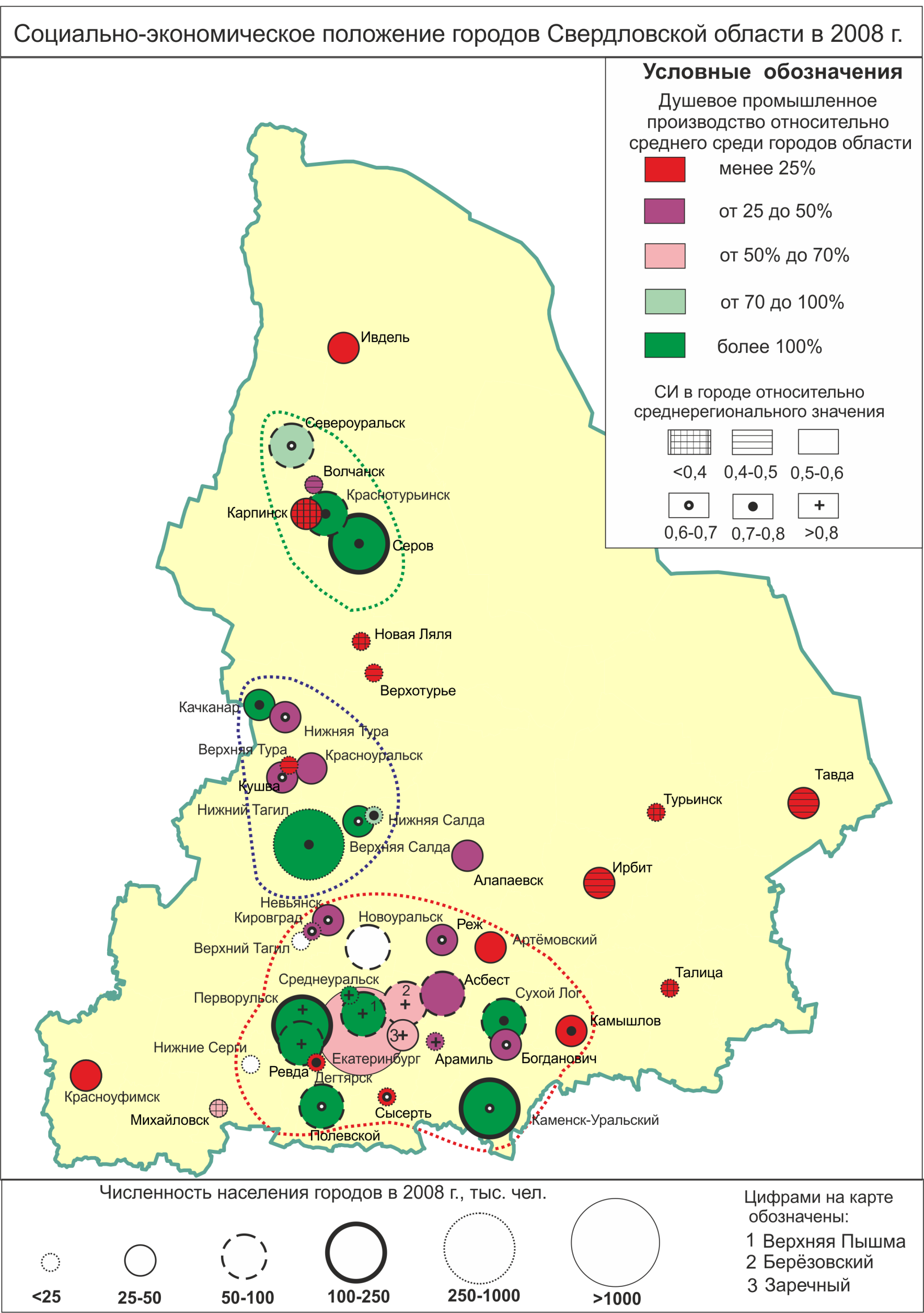

Для отдельных городов в составе Екатеринбургской агломерации это можно заметить на карте «Социально-экономическое положение городов Свердловской области» (см. след. стр.). Так, при низком душевом промышленном производстве лучше ожидаемого выглядят Невьянск, Кировград, Реж, Богданович, Камышлов, Сысерть; намного лучше – Арамиль, Дегтярск. Налицо центр-периферийная закономерность размещения городов в лучшими СИ не только в рамках Екатеринбургской зоны тяготения, но и вне её – на периферии уже основной зоны расселения области: например, вдоль оси юго-запад – северо-восток, от Михайловска до Тавды.

В зоне Серовского промышленного узла выделяются собственно Серов и Краснотурьинск, в Нижнетагильской агломерации центральный город, Качканар и Нижняя Салда. Для остальных городов в составе этих территориальных групп влияния центрального города на социально-экономическое положение не наблюдается.

Для оценки степени и характера влияния географического положения в составе агломерации воспользуемся таблицей корреляций СИ и расстояние до центрального города (таб. 13).

Таблица 14. Корреляция между индексами социально-экономического развития и расстоянием до своего центрального города

Города Свердловской агломерации |

|||||

|

1991 |

1997 |

2004 |

2008 |

2009 |

СИ |

-0,18 |

-0,64 |

-0,33 |

-0,78 |

-0,71 |

ЭИ |

-0,11 |

0,12 |

0,06 |

-0,33 |

-0,41 |

Города Нижнетагильской агломерации |

|||||

СИ |

0,02 |

0,42 |

0,38 |

0,25 |

-0,08 |

ЭИ |

-0,41 |

0,42 |

0,31 |

0,30 |

0,02 |

Города Серовского промышленного узла |

|||||

СИ |

0,34 |

-0,56 |

-0,29 |

0,04 |

0,14 |

ЭИ |

-0,25 |

-0,34 |

-0,48 |

-0,41 |

-0,46 |

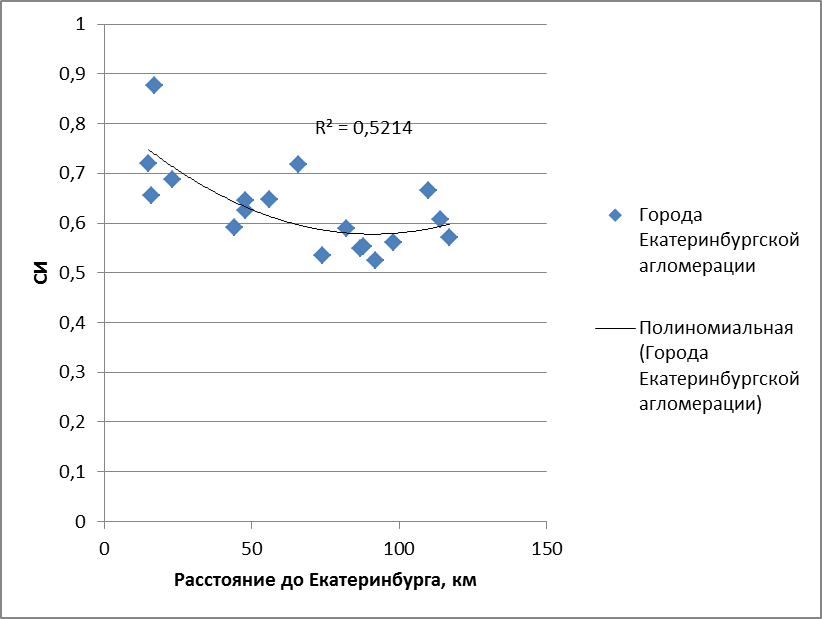

Взаимосвязь от расстояния до центрального города и СИ можно наблюдать в Екатеринбургской агломерации на протяжении всех двадцати лет – от слабой в 1991 году, до отчётливо выраженной в 2008-2009 гг. При этом, вместе с ростом СИ в 2008-2009 гг. возрастает и корреляция ЭИ и расстояния до Екатеринбурга: вероятно, агломерационный эффект начинает сказываться уже и на промышленном производстве, чего не наблюдалось в период до середины 2000-х годов. Вот как выглядит точечная диаграмма распределения СИ городов в зависимости от расстояния (рис.28).

Рисунок 27. Распределение городов Свердловской агломерации по СИ в зависимости от расстояния до Екатеринбурга в 2008 г.

В свою очередь распределение городов с разными показателями СИ в Нижнетагильской агломерации и Серовском промышленном узле вряд ли подчиняется подобному закону, либо эта взаимосвязь слишком часто меняется. Для Нижнетагильской агломерации проявляются особенности географической структуры агломерации – наиболее «успешные» города – Качканар и Верхняя Салда расположены на максимальном отдалении от Нижнего Тагила, что обеспечивает устойчивую положительную корреляцию ЭИ и расстояния в 1997-2008 гг. В 1991 и 2009 в силу ухудшения конъюнктуры на металлы и снижения его выпуска ЭИ соответственно обнаруживает отрицательную корреляцию. Можно говорить, что степень развития Нижнетагильской агломерации ещё недостаточно велика для того, чтобы оказывать определяющее влияние на входящие в неё города. Такое утверждение справедливо и для Серовского ПУ.