- •1 1 Клинические методы обследования

- •II степень - рот открывается на 1 см,

- •1.2. Лабораторные ляетоды

- •1.3. Цитология ран и гнойного экссудата

- •1.4. Цитологическое исследование слюны

- •1.5. Рентгенологическое исследование

- •1.6.Сиалография

- •39 Рис. 1.6.20. Сиалограмма здоровой околоушной железы. Прямая проекция.

- •1.7. Компьютерная томография

- •1.8. Термодиагностика

- •1.9. Лимфография

- •2.2. Средства для ингаляционного наркоза

- •2.3. Средства для неингаляционного наркоза

- •2.4. Общие сведения об иннервации челюстно - лицевой области

- •2.5. Инфильтрационное обезболивание

- •2.6. Проводниковое обезболивание

- •2.6.1. Периферическое проводниковое обезболивание

- •2.6.2. Центральное проводниковое обезболивание

- •2.7. Общие осложнения местной анестезии

- •2.8. Местные осложнения

- •0 Ишемия кожи

- •294. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по в.М. Уварову ?:

- •296. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по и.В. Бердюк:

- •3.1. Показания и противопоказания к удалению зубов

- •0 Показания к удалению зуба

- •3.2. Методика удаления зубов

- •117 Рис. 3.2.4. Щипцы для удаления резцов и премоляров на нижней челюсти.

- •3.3. Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 Удаление зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3. Удаление зубов

- •0 Уход за раной после удаления зуба

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3.4. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •0 Перелом нижней челюсти

- •3 Удаление зубов

- •0 Отлом участка альвеолярного отростка

- •0 Отлом бугра верхней челюсти

- •3 4 Местные осложнения возникающие во время удаления зуба

- •0Х) Проталкивание зуба или его корня в мягкие ткани

- •3 Удаление зубов

- •3. Удаление зубов

- •3 4 Местные осложнения, возникающее во время удаления зуба

- •3.5. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •0 Кровотечение

- •3. Удаление зубов

- •0 Локальные способы гемостаза

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •5 Раз в день (суточная доза - 10-15 граммов) в течение 6-8 дней. Внутривенно вводят 5% рас-

- •3 Удаление зубов

- •0 Общие способы гемостаза

- •0 Профилактика

- •0 Особенности лечения больных с гемофилией

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •VIII и IX в крови больных от 0 до у/о.

- •IX в крови больных от 5,1 до 10%

- •VIII или IX на весь период лечения

- •3 Удаление зубов

- •0 Альвеолит

- •1981; Wolf, Schneider, 1984).

- •16,4%), И 4-х зубов (у 22,6%), а на нижней челюсти - после удаления 8-х (у 33,2%), 7-х (у 22,1%),

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1965; Ю.И. Вернадский, 1970; в.Е. Жабин, 197; ю.В. Дяченко, 1982).

- •1969). С помощью кожных проб с микробными аллергенами, а также лабораторных тестов мы

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1973; Я.М. Биберман, 1975). После промывания лунки теплым раствором антисептика и удале-

- •50% Раствором димексида с оксациллина натриевой солью (40% линимент димексида).

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1.Показания к плановому удалению зуба ?:

- •2.Существуют ли абсолютные противопоказания к

- •29. Каким методом нужно проводить удаление корня

- •49. В каких формах может протекать альвеолит ?:

- •50. Для лечения альвеолита можно ли использовать

- •4. Характеристика острых неспецифических

- •22,8%, То к 1946-1950 гг она приблизилась к нулю (в.И Стручков, 1967) и в настоящее время

- •1959; А.Е. Верлоцкий, 1960; т.И. Фроловская, 1970; в.М. Уваров, 1971; в.И. Лукьяненко. 1976).

- •1. Острый: а) серозный, б) гнойный;

- •2. Хронический: а) гранулирующий, б) гранулематозный, в) фиброзный;

- •3. Обострившийся хронический.

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •1985, 1994, А а Тимофеев, 1989, 1995) Лишь в 4-10% случаев микроорганизмы могут быть за-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •9,5% Больных при первичных посевах гнойного экссудата и бактериоскопическом исследовании

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •58,8% (Ю.В Дяченко.1981) Изучен уровень обсемененности микроорганизмами воспалитель-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •56,7%, Анаэробы - 8,8%), так и в ассоциациях - 32,5% (только аэробов - 20,0%, только анаэро-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •26 Шт. На 100 подсчитанных клеток в мазке) указывает на то, что гнойник происходит из лимфа-

- •23. Наиболее часто причиной аллергизации

- •24. Нормергическая форма воспаления

- •25. Гиперергическая форма воспаления развивается

- •26. Гипоергическая воспалительная реакция

- •27. Фактор, который не определяет объем

- •1. Острый периодонтит:

- •2. Хронический периодонтит:

- •3. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •50Донтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •11*109 /Л в формуле крови наблюдалось увеличение числа нейтрофильных гранулоцитов

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.2. Периостит

- •1,7%, Пародонтит - у 1,7% больных. Заболевание чаще развивается после травматической

- •5 2 Периостит

- •1982). В возникновении острого одонтогенного периостита челюстей основным пред-

- •38"С. У 44% - от 38,1°с и выше

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •76%) И их палочкоядерных форм (8-20%). Количество эозинофильных лейкоцитов может сни-

- •52 Периостит

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 2 Периостит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •I очного костного образования на подлежащем кортикальном слое кости обнаруживаются

- •5 2 Периостт

- •5.3. Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •37 До 38°с. Нормальная температура тела в острый период одонтогенного остеомиелита на-

- •30"10 /Л Появляются молодые формы неитрофильных гранулоцитов (миелоциты юные па-

- •17 Мм/ч у большинства из них находится в пределах от 15 до 40 мм/ч Наиболее грозным в

- •5 Одонгогенные воспалительные заболевания чьлюстеи

- •5 3 Остеомиелит

- •5 3 Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 3 Остеомиелит

- •5.4. Особенности остеомиелита челюсти у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.5. Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей

- •5 5 Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей пожилого возраста

- •1. Периодонтит - это:

- •13. Припухлость мягких тканей при остром серозном

- •14. При остром серозном периодонтит изменения на

- •15. Боли при остром гнойном периодонтите:

- •23. Симптоматика острого гнойного периодонтита:

- •24. Симптоматика хронического гранулематозного

- •39. Гемисекция зуба • это:

- •40. Ампутация зуба - это:

- •41. Коронаро- радикуляционная сепарация - это:

- •27. При каком виде хронического периостита вновь

- •1. Остеомиелит- это:

- •2. Какой термин не относится к синониму

- •3. Какая теория происхождения остеомиелита

- •4. Какие патоморфологические изменения

- •63. Тактика лечения одонтогеиного остеомиелита в

- •64. Патогномоничные симптомы острого

- •65. Перед проведением секвестрэктомии на верхней

- •6. Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи ( гайморит)

- •7. Затрудненное прорезывание зубов мудрости

- •7.1. Задержка прорезывания ( ретенция ) и смещение ( дистопия ) зуба

- •7.2. Осложнения, связанные с затрудненным прорезыванием зуба мудрости (перикоронит)

- •1. Осложнения, характеризующиеся преимущественным вовлечением в воспалительный процесс мягких тканей, покрывающих и окружающих зуб (острые и хронические рецидивирующие перикорониты).

- •9.1. Диагностика гнойно - воспалительных заболеваний мягких тканей

- •9.2. Лимфаденит

- •9.3. Воспалительный инфильтрат

- •9.4. Абсцессы и флегмоны

- •0 Абсцессы и флегмоны скуловой области

- •0 Флегмоны глазницы

- •0 Абсцессы челюстно- язычного желобка

- •108. С флегмонами каких клетчаточных пространств дифференцируется флегмона подвисочной и крылонёбной ямок:

- •10.Неодонтогенные воспалительные заболевания лица

- •10.1. Фурункулы и карбункулы

- •I. Неосложненные формы фурункулов и карбункулов.

- •II. Рецидивирующие фурункулы.

- •10.2. Рожистое воспаление

- •10.3. Сибирская язва

- •10.4. Нома

- •1. Фурункул - это: 2. Возбудителем фурункулов и карбункулов

- •14. Сибирская язва • это:

- •15. Нома-это:

- •20. Для какого заболевания характерно высыпание на коже группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов ?:

- •21. Для какого заболевания характерны следующие эритематозные пятна: увеличивающиеся по периферии, сливающиеся между собой;

- •11.2. Антибактериальная терапия

- •11.3.Дезинтоксикационное и общеукрепляющее лечение

- •11.4. Иммунотерапия

- •11.5. Физиотерапия

- •11.6. Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний

- •6. Первичный шов • это;

- •7. Вторичный ранний шов • это:

- •9. Показания к наложению первичных швов.

- •44. Атермическая доза эп увч назначается:

- •45. При назначении термической дозы

- •12.2. Медиастинит

- •12.3. Сепсис

- •32. Определение по клиническим признакам стадии двс синдрома (коагулопатии потребления):

- •33. Правильное определение понятия "сепсис":

- •13.2. Актиномикоз

- •13.3. Сифилис

- •13. Туберкулезная волчанка характеризуется появлением:

- •14. Скрофулодерма (колликвационный туберкулез) характеризуется появлением:

- •15. Милиарно- язвенный туберкулез характеризуется появлением:

- •16. Диссеминированный милиарный туберкулез лица характеризуется появлением:

- •17. Папуло- некротический туберкулез характеризуется появлением:

- •35. Схема проведения метода лечения актиномикозл по Сутеевой т.Г.:

- •37. Схема лечения актиномикоза по АснинуД.И.

- •38. Реинфекция - это'

- •39. Суперинфекция - это

- •40. Инкубационный период для первичного сифилиса составляет:

9.3. Воспалительный инфильтрат

К негнойным формам воспаления мягких тканей одонтогенной и неодонтогенной этиологии следует отнести воспалительный инфильтрат, который возникает в начальном периоде воспалительных изменений околочелюстных тканей ГА Васильев(1961) предложил начальные формы воспалительных процессов мягких тканей именовать воспалительным инфильтратом В В Рогинский и сояв1 (1976) рекомендуют введение понятия "вогпалительного инфиль-Tpdr-fi' в клиническую гт^ктику Некотооые лгследоват&пи отмечают зьачительныи процент ил пал|лтз;'ь!1ых i/ii-n Aiib'i-io сь Fi "бш,")^ Wt. по нсиио- Еще Пет дт nbhh.i^ з ^oneBww nuiid v 1-1. j^ bnut-'oiv-it-'"HI i/л,^ 19''1 P-iriiHCiti/ri " r^ i/ л,,' 1чР4 Тимофеев А А ^86'

i- i -iii чо ii\f ''•"'S ,^~1 a ' Ст^т^гчу^с^ои ',acrnrt.tMKiiUfU! boni-'J»-".»^ ^a^iv* " при «"i -и^!..^ '1.1- J' i-u'/i 'ci Г3"»1 й^мирнои ассапйблев здравоо' vsi-t^w {"W^ ^к^ •i.'ti'.w .^ у, .-r r.^( ^ >/,-^ ^п-пл^.. "irib/ ияф^чьфек .„ц^чл!' '^ / s- ', 'деля'~'1^ч в ' wo'" r' ;ii,h^t-'

iJ' i^l^BtiHM^

/I M coj|orl(-p i,! У Хулч " "ч .14/9^ называют данную 'торму воспалитель.чгу doono^i и^и мягких тканр ', и^ллю питом Но -этот 1ермин че получил широкою рагп"острс~'црния т к нс по.^^гый отражает характер и ооьем поражения мигких ткйнеи ЮИ Ь^рн^гкии и codBT 253

9 ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

(1983) начальные формы воспалительных процессов именуют "серозными флегмонами" Этот термин неправильный, т.к. флегмона - это острое, четко не ограниченное гнойное воспаление клетчатки (Энциклопедический словарь медицинских терминов, 1984) Согласно определению, флегмона серозной не бывает Воспалительный инфильтрат некоторые авторы рассматривают только как одну из стадий развития воспалительного процесса (Евдокимов А. И , Васильев ГА., 1964; Вернадский Ю И., 1970,1984; Васильев ГА., Робустова Т Г., 1981).

На основании клинико- морфологических исследований В. В. Рогинский и соавт (1984), А.А Тимофеев (1988) утверждают, что воспалительные инфильтраты могут быть не только стадией развития гнойного процесса, при которой преобладает пролиферативная фаза воспаления, но и являться самостоятельным заболеванием При инфильтрате имеет место поражение всех слоев мягких тканей - кожи, слизистой оболочки, подкожной клетчатки, мышц, фасций, а иногда с вовлечением и лимфатических узлов. Гистологические исследования пункционных биоптатов показали стереотипную морфологическую картину продуктивного воспаления Однако клинико- морфологические исследования воспалительного инфильтрата касаются, главным образом, детей У больных старшего возраста данный вопрос ранее не изучался.

Выявлено, что одонтогенные воспалительные инфильтраты у взрослых чаще встречались в возрасте от 16 до 34 лет -в 51,7%, реже от 35 до 59 лет в 41,4% и крайне редко у пожилых лиц (от 60 до 74 лет) в 6,9% (Тимофеев А.А.. 1988).

За медицинской помощью в 79,3% случаев больные обращаются на 5-10 сутки от начала развития заболевания. Лишь 20,7% обследуемых госпитализированы на 2-4 сутки от начала возникновения воспалительного процесса в мягких тканях.

При госпитализации больных воспалительным инфильтратом в стационар, жалобы как правило, сводились к наличию болезненной припухлости мягких тканей. У 86,2% обследуемых боли иррадиировали в ухо, глазницу, височную область и усиливались при открывании рта. Все имели жалобы на слабость, недомогание, головные боли, нарушение аппетита и сна. Озноб отмечался у 38,0% лиц.

В анамнезе у обследуемых встречались следующие перенесенные и сопутствующие заболевания частые острые респираторные заболевания (более 3-х раз в год) у 17,2% обследуемых, хронический тонзиллит и ринит у 10,4%, патология пародонта (пародонтит, гингивит) -у 10,4%, наличие кариозных зубов (более трех) - у 55,2%; обильные зубные отложения у 62,0%.

Аллергические заболевания и аллергические реакции у больных ни в прошлом, ни в настоящем не наблюдались Развитию острого воспалительного процесса предшествовали пара-аллергические реакции (физическое перенапряжение, переохлаждение, перегревание, и т.п.) у 51,7% обследуемых

Заболевания, которые явились причиной возникновения одонтогенного воспалительного инфильтрата распределились следующим образом: обострившийся хронический периодонтит -в 51,7%, острый одонтогенный периостит - в 37,9% (серозный - 17,2%, гнойный 20,7%), затрудненное прорезывание зуба мудрости - в 3,5%, альвеолит -6,9%.

Причинными зубами чаще были зубы нижней челюсти (72,4%),реже - зубы верхней челюсти (27,6,%). На нижней челюсти причинными зубами чаще являлись моляры (65,5,%), реже премоляры, а на верхней челюсти - чаще моляры (20,7%), реже премоляры

В 79,3% случаев патологический процесс локализовался в одной анатомической области, воспалительные инфильтраты располагались в поднижнечелюстной (27,6%), щечной (27,6%) и височной (13,8%) областях, реже - в околоушно- жевательной и подподбородочной областях.

При клиническом обследовании установлено, что у всех больных имелась асимметрия лица за счет припухлости мягких тканей соответствующей анатомической области. Кожа над припухлостью была гиперемирована в 58,6% случаев; а в 41,4% - в цвете не изменена В складку обычно не собиралась. Пальпаторно определялся болезненный или малоболезненный инфильтрат округлой формы, плотно- эластической консистенции, малоподвижный Контуры относительно четкие. Флюктуации в начальной стадии заболевания не было. Воспалительная контрактура челюстей наблюдалась у 34,5% больных (расстояние между режущими поверхностями фронтальных зубов колебалось от 5 до 25 мм).

Во время осмотра полости рта выявлено, что у 44,8% лиц причинные зубы были удалены еще до госпитализации. Имелась отечность слизистой оболочки альвеолярного отростка, а у 20,7% - сглаженность переходной складки

При рентгенологическом исследовании челюстей были выявлены: фиброзный периодонтит (20,7%), гранулематозный периодонтит (27,6%), гранулирующий периодонтит (48,2%), полу-ретенированные зубы (3,5%).

Показатели сенсибилизации организма на аллерген гемолитического стафилококка и ге-молитического стрептококка были достоверно повышенными. Активность щелочной фосфатазы нейтрофильных лейкоцитов периферической крови достоверно повышалась (в три раза выше

254

нормы) во время обращения больных в стационар При изучении содержания катионных белков отмечено, что имеется достоверное увеличение их как в нейтрофильных лейкоцитах периферической крови, так и в нейтрофилах которые эмигрировали в полость рта через слизистую оболочку щеки

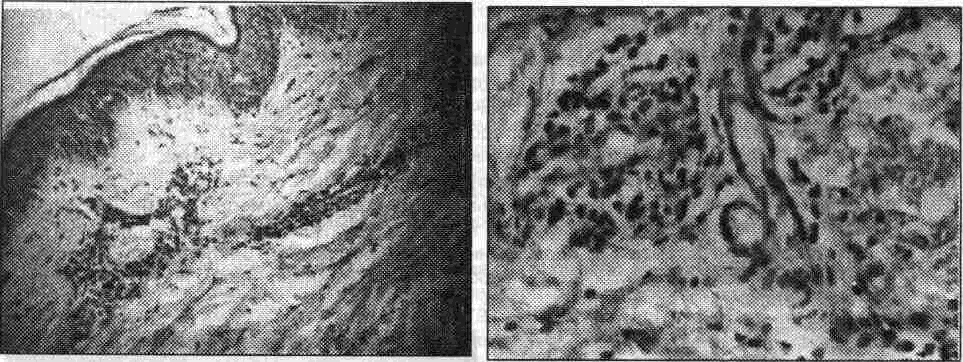

Рис. 9.3.1. В дерме, вдоль и вокруг крове- рис. 9.3.2. В рыхлой фиброзной ткани, носных сосудов, имеется круглоклеточный вблизи кровеносных сосудов, имеются воспалительный инфильтрат. Микрофото, очаговые скопления воспалительного ин-Окраска гематоксилин- эозин. Ув 10х10. фильтрата, преимущественно состоящего из ппазмоцитов, лимфоцитов и небольшого количества гистиоцитов и молодых фибробластов, формирующих начало грануляционной ткани. Микрофото. Окраска гематоксилин-эозин. Ув 40х10.

Определяя количество секреторного иммуноглобулина А в смешанной слюне больных одонтогенными воспалительными инфильтратами выявлено что имеется повышение его Уровень лизоцима значительно снижался, что указывало на угнетение местной неспецифической резистентности организма у этих больных

Процент диагностических ошибок у больных данной патологией составил 75,9% (по направлениям врачей поликлиник) и 55,2% (в нашей клинике)

Морфологические исследования пункционных биоптатов больных воспалительными инфильтратами выявили следующую гистологическую картину - в тканях наблюдались явления пролиферативной фазы воспаления Субэпидермально определялись микроскопической вели-

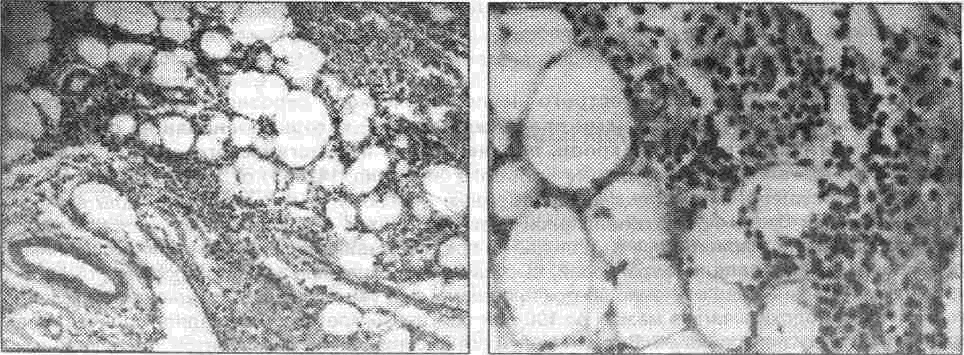

Рис. 9.3.3. Среди фиброзной и жировой ткани диффузно расположен круглоклеточный воспалительный инфильтрат. Окраска гематоксилин- эозин. Микрофото Ув. 10х10.

Рис. 9.3.4. На большом увеличении этот воспалительный инфильтрат представлен преимущественно лимфоидными и плазматическими клетками. Окраска гематоксилин- эозин. Микрофото. Ув 40х10.

255

9 ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

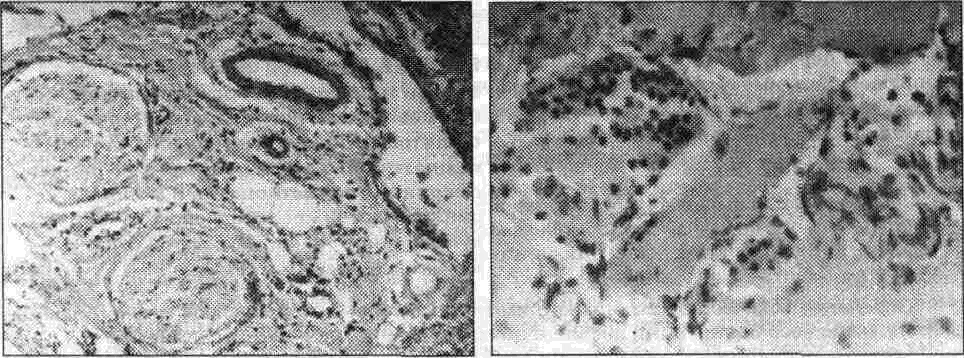

чины дефекты дермы замещенные скоплениями макрофагов, фибробластов. эндотелиоцитов с формированием капилляров (рис 931) Разрасталась молодая грануляционная ткань, которая замещала дефекты дермы Формировались гранулемы состоящие из фибробластов и микрофагов (рис 932) В пролифератах можно было обнаружить лимфоциты, макрофаги плазматические клетки гистиоциты фибробласты (рис 9 3 3 и 9 3 4) Мышечная ткань находилась в состоянии некробиоза Имеются васкулиты, перифлебиты, невриты и периневриты (рис 935)

Изредка встречались небольшие скопления сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов (рис 936) В патоморфологических препаратах нами не было обнаружено больших скоплении лейкоцитов (признаков "нагноения") Наличие грибковых тел наблюдали у детей

Таким образом морфологическое исследование биоптатов, взятых у обследуемых воспалительными инфильтратами установило наличие в очаге поражения клеток, которые были типичны для пролиферативнои фазы воспаления при отсутствии или небольшом количестве сегментоядерных нейтрофилов У части больных морфологически имелось обильное скопление нейтрофильных лейкоцитов что указывало на возможность нагноения в дальнейшем воспалительного инфильтрата Переход одонтогенного воспалительного инфильтрата в гнойную форму отмечен у 27,6% больных У 72,4% заболевание ликвидировалось под воздействием консервативной терапии

Рис. 9.3.5 Два нервных ствола среди, преимущественно, фиброзной ткани, инфильтрированной небольшим количеством клеток лимфоидно- плазмоцитарного типа. В правой части рисунка видны венозные сосуды и в верхне- правом углу - значительное скопление воспалительного инфильтрата. Окраска гематоксилин- эозин Микрофото Ув. 20х10.

Рис. 9.3.6. Среди мышечных волокон, находящихся в состоянии дистрофии и некробиоза, имеются очаговые лейкоцитарные инфильтраты и в правой части рисунка - рост молодых соединительнотканных клеток (фибробластов). Окраска гематоксилин- эозин. Микрофото Ув. 40х10.

Для ранней диагностики острого неспецифического серозного лимфаденита и воспалительного инфильтрата нами предложен способ, который основан на определении морфологического состава крови, полученной из патологического очага в сравнении с пробой крови из пальца того же больного (авт свид 1420531 от 1988 года)

Способ осуществляется следующим образом больному при помощи иглы для внутривенных инъекций брали пробу капиллярной крови из центра воспалительного очага Параллельно - пробу капиллярной крови из пальца На предварительно обезжиренных и высушенных предметных стеклах делали мазки крови, высушивали и окрашивали их по способу Романовского- Гимза Дальнейшее изучение клеток проводили под иммерсионным увеличением микроскопа (10х90) Подсчитывали в мазках по 100 лейкоцитарных клеток и определяли количество в них лимфоцитов и нейтрофилов Высчитывали соотношение числа лимфоцитов, обнаруженных в мазке крови, взятой из воспалительного очага, к числу лимфоцитов, которые выявлены в пальцевой пробе Затем определяли соотношение нейтрофилов в мазках из очага воспаления и в пробе из пальца При увеличении числа лимфоцитов в патологическом очаге более чем в 1 25 раза по сравнению с пробой из невоспаленного участка ткани диагностировали острый не-специфическии лимфаденит, а при таком же увеличении числа нейтрофилов - воспалительный инфильтративный процесс в мягких тканях Изучили изменение морфологического состава кап-

256

9 3 Воспалительный инфильтрат

ли крови из патологического очага у больных одонтогенным воспалительным инфильтратом Параллельно с предлагаемым тестом проводилась пункционная биопсия На основании исследований установлено достоверное увеличение в тканях воспалительного очага нейтрофильных лейкоцитов при воспалительных инфильтратах. Диагностическая ценность предложенного нами метода не уступает общеизвестной методике - пункционной биопсии Однако наш метод имеет следующие преимущества: менее травматичен, не требует специального аппарата для его выполнения, нет необходимости в изготовлении патологоанатомических препаратов, выполним в обычной клинической лаборатории, быстрота получения ответа (через 1-2 часа).

В зависимости от проводимого нами лечения больных воспалительным инфильтратом разделили на 2 подгруппы. Всем больным удаляли причинные зубы (если они не были удалены ранее). В I подгруппу включены лица, которым применяли внутримышечное введение антибиотиков в общепринятых дозировках, неспецифическую гипосенсибилизирующую терапию, симптоматическое и физиотерапевтическое (УВЧ.СВЧ) лечение. Во II подгруппу - обследуемые, которых лечили ежедневными новокаиновыми блокадами симпатических ганглиев шеи на стороне поражения.

На основании проведенного обследования установлена малая эффективность традиционных методов терапии воспалительного инфильтрата Для практического здравоохранения предлагается метод лечения (авт. свид. N1438791 от 1987), который заключается в проведении ежедневных новокаиновых блокад верхнего шейного и звездчатого симпатических узлов на стороне поражения Техника блокад изложена ранее (раздел 9.2 данного руководства). Использование данного способа позволило нормализовать уровень лизоцима смешанной слюны еще до выписки обследуемых из стационара и сократить сроки лечения больных.

Нашими исследованиями установлено, что воспалительный инфильтрат может протекать в двух формах: первая - как самостоятельное заболевание, вторая - как . ранняя фаза гнойно- воспалительного процесса.

Воспалительный инфильтрат может протекать в виде самостоятельного заболевания. В этих случаях он клинически характеризуется длительностью течения (не менее 5 дней), отсутствием или умеренной интоксикацией организма, субфебрильной температурой тела, отсутствием очагов гнойного расплавления, относительной четкостью контуров, малой болезненностью, постепенным снижением температуры по периферии инфильтрата, а морфологически - гистиоцитарно- плазмоклеточной инфильтрацией тканей.

Воспалительный инфильтрат может являться ранней стадией гнойно- воспалительного процесса. В этих случаях, в отличие от самостоятельной нозологической категории, ему характерен короткий срок течения (2-4 дня), выраженная интоксикация организма, умеренно повышенная и высокая температура тела, раннее абсцедирование, нечеткость контуров, резкая болезненность, гиперемия кожных покровов, а морфологически- инфильтрация тканей нейтрофильными лейкоцитами.

Воспалительный инфильтрат развивается у больных со сниженной местной неспецифической резистентностью организма, при наличии у них несанированных зубов (55,2%) и обильных зубных отложений (62,0%) Причиной заболевания чаще всего служит гранулирующий периодонтит (в 48,2% случаев), показатели местной неспецифической резистентности организма у этих лиц были значительно ниже, чем у больных лимфаденитами.

Деление воспалительного инфильтрата на две формы имеет принципиальное значение, т к. это определяет тактику проводимого лечения.