- •1 1 Клинические методы обследования

- •II степень - рот открывается на 1 см,

- •1.2. Лабораторные ляетоды

- •1.3. Цитология ран и гнойного экссудата

- •1.4. Цитологическое исследование слюны

- •1.5. Рентгенологическое исследование

- •1.6.Сиалография

- •39 Рис. 1.6.20. Сиалограмма здоровой околоушной железы. Прямая проекция.

- •1.7. Компьютерная томография

- •1.8. Термодиагностика

- •1.9. Лимфография

- •2.2. Средства для ингаляционного наркоза

- •2.3. Средства для неингаляционного наркоза

- •2.4. Общие сведения об иннервации челюстно - лицевой области

- •2.5. Инфильтрационное обезболивание

- •2.6. Проводниковое обезболивание

- •2.6.1. Периферическое проводниковое обезболивание

- •2.6.2. Центральное проводниковое обезболивание

- •2.7. Общие осложнения местной анестезии

- •2.8. Местные осложнения

- •0 Ишемия кожи

- •294. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по в.М. Уварову ?:

- •296. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по и.В. Бердюк:

- •3.1. Показания и противопоказания к удалению зубов

- •0 Показания к удалению зуба

- •3.2. Методика удаления зубов

- •117 Рис. 3.2.4. Щипцы для удаления резцов и премоляров на нижней челюсти.

- •3.3. Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 Удаление зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3. Удаление зубов

- •0 Уход за раной после удаления зуба

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3.4. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •0 Перелом нижней челюсти

- •3 Удаление зубов

- •0 Отлом участка альвеолярного отростка

- •0 Отлом бугра верхней челюсти

- •3 4 Местные осложнения возникающие во время удаления зуба

- •0Х) Проталкивание зуба или его корня в мягкие ткани

- •3 Удаление зубов

- •3. Удаление зубов

- •3 4 Местные осложнения, возникающее во время удаления зуба

- •3.5. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •0 Кровотечение

- •3. Удаление зубов

- •0 Локальные способы гемостаза

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •5 Раз в день (суточная доза - 10-15 граммов) в течение 6-8 дней. Внутривенно вводят 5% рас-

- •3 Удаление зубов

- •0 Общие способы гемостаза

- •0 Профилактика

- •0 Особенности лечения больных с гемофилией

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •VIII и IX в крови больных от 0 до у/о.

- •IX в крови больных от 5,1 до 10%

- •VIII или IX на весь период лечения

- •3 Удаление зубов

- •0 Альвеолит

- •1981; Wolf, Schneider, 1984).

- •16,4%), И 4-х зубов (у 22,6%), а на нижней челюсти - после удаления 8-х (у 33,2%), 7-х (у 22,1%),

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1965; Ю.И. Вернадский, 1970; в.Е. Жабин, 197; ю.В. Дяченко, 1982).

- •1969). С помощью кожных проб с микробными аллергенами, а также лабораторных тестов мы

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1973; Я.М. Биберман, 1975). После промывания лунки теплым раствором антисептика и удале-

- •50% Раствором димексида с оксациллина натриевой солью (40% линимент димексида).

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1.Показания к плановому удалению зуба ?:

- •2.Существуют ли абсолютные противопоказания к

- •29. Каким методом нужно проводить удаление корня

- •49. В каких формах может протекать альвеолит ?:

- •50. Для лечения альвеолита можно ли использовать

- •4. Характеристика острых неспецифических

- •22,8%, То к 1946-1950 гг она приблизилась к нулю (в.И Стручков, 1967) и в настоящее время

- •1959; А.Е. Верлоцкий, 1960; т.И. Фроловская, 1970; в.М. Уваров, 1971; в.И. Лукьяненко. 1976).

- •1. Острый: а) серозный, б) гнойный;

- •2. Хронический: а) гранулирующий, б) гранулематозный, в) фиброзный;

- •3. Обострившийся хронический.

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •1985, 1994, А а Тимофеев, 1989, 1995) Лишь в 4-10% случаев микроорганизмы могут быть за-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •9,5% Больных при первичных посевах гнойного экссудата и бактериоскопическом исследовании

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •58,8% (Ю.В Дяченко.1981) Изучен уровень обсемененности микроорганизмами воспалитель-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •56,7%, Анаэробы - 8,8%), так и в ассоциациях - 32,5% (только аэробов - 20,0%, только анаэро-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •26 Шт. На 100 подсчитанных клеток в мазке) указывает на то, что гнойник происходит из лимфа-

- •23. Наиболее часто причиной аллергизации

- •24. Нормергическая форма воспаления

- •25. Гиперергическая форма воспаления развивается

- •26. Гипоергическая воспалительная реакция

- •27. Фактор, который не определяет объем

- •1. Острый периодонтит:

- •2. Хронический периодонтит:

- •3. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •50Донтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •11*109 /Л в формуле крови наблюдалось увеличение числа нейтрофильных гранулоцитов

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.2. Периостит

- •1,7%, Пародонтит - у 1,7% больных. Заболевание чаще развивается после травматической

- •5 2 Периостит

- •1982). В возникновении острого одонтогенного периостита челюстей основным пред-

- •38"С. У 44% - от 38,1°с и выше

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •76%) И их палочкоядерных форм (8-20%). Количество эозинофильных лейкоцитов может сни-

- •52 Периостит

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 2 Периостит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •I очного костного образования на подлежащем кортикальном слое кости обнаруживаются

- •5 2 Периостт

- •5.3. Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •37 До 38°с. Нормальная температура тела в острый период одонтогенного остеомиелита на-

- •30"10 /Л Появляются молодые формы неитрофильных гранулоцитов (миелоциты юные па-

- •17 Мм/ч у большинства из них находится в пределах от 15 до 40 мм/ч Наиболее грозным в

- •5 Одонгогенные воспалительные заболевания чьлюстеи

- •5 3 Остеомиелит

- •5 3 Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 3 Остеомиелит

- •5.4. Особенности остеомиелита челюсти у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.5. Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей

- •5 5 Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей пожилого возраста

- •1. Периодонтит - это:

- •13. Припухлость мягких тканей при остром серозном

- •14. При остром серозном периодонтит изменения на

- •15. Боли при остром гнойном периодонтите:

- •23. Симптоматика острого гнойного периодонтита:

- •24. Симптоматика хронического гранулематозного

- •39. Гемисекция зуба • это:

- •40. Ампутация зуба - это:

- •41. Коронаро- радикуляционная сепарация - это:

- •27. При каком виде хронического периостита вновь

- •1. Остеомиелит- это:

- •2. Какой термин не относится к синониму

- •3. Какая теория происхождения остеомиелита

- •4. Какие патоморфологические изменения

- •63. Тактика лечения одонтогеиного остеомиелита в

- •64. Патогномоничные симптомы острого

- •65. Перед проведением секвестрэктомии на верхней

- •6. Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи ( гайморит)

- •7. Затрудненное прорезывание зубов мудрости

- •7.1. Задержка прорезывания ( ретенция ) и смещение ( дистопия ) зуба

- •7.2. Осложнения, связанные с затрудненным прорезыванием зуба мудрости (перикоронит)

- •1. Осложнения, характеризующиеся преимущественным вовлечением в воспалительный процесс мягких тканей, покрывающих и окружающих зуб (острые и хронические рецидивирующие перикорониты).

- •9.1. Диагностика гнойно - воспалительных заболеваний мягких тканей

- •9.2. Лимфаденит

- •9.3. Воспалительный инфильтрат

- •9.4. Абсцессы и флегмоны

- •0 Абсцессы и флегмоны скуловой области

- •0 Флегмоны глазницы

- •0 Абсцессы челюстно- язычного желобка

- •108. С флегмонами каких клетчаточных пространств дифференцируется флегмона подвисочной и крылонёбной ямок:

- •10.Неодонтогенные воспалительные заболевания лица

- •10.1. Фурункулы и карбункулы

- •I. Неосложненные формы фурункулов и карбункулов.

- •II. Рецидивирующие фурункулы.

- •10.2. Рожистое воспаление

- •10.3. Сибирская язва

- •10.4. Нома

- •1. Фурункул - это: 2. Возбудителем фурункулов и карбункулов

- •14. Сибирская язва • это:

- •15. Нома-это:

- •20. Для какого заболевания характерно высыпание на коже группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов ?:

- •21. Для какого заболевания характерны следующие эритематозные пятна: увеличивающиеся по периферии, сливающиеся между собой;

- •11.2. Антибактериальная терапия

- •11.3.Дезинтоксикационное и общеукрепляющее лечение

- •11.4. Иммунотерапия

- •11.5. Физиотерапия

- •11.6. Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний

- •6. Первичный шов • это;

- •7. Вторичный ранний шов • это:

- •9. Показания к наложению первичных швов.

- •44. Атермическая доза эп увч назначается:

- •45. При назначении термической дозы

- •12.2. Медиастинит

- •12.3. Сепсис

- •32. Определение по клиническим признакам стадии двс синдрома (коагулопатии потребления):

- •33. Правильное определение понятия "сепсис":

- •13.2. Актиномикоз

- •13.3. Сифилис

- •13. Туберкулезная волчанка характеризуется появлением:

- •14. Скрофулодерма (колликвационный туберкулез) характеризуется появлением:

- •15. Милиарно- язвенный туберкулез характеризуется появлением:

- •16. Диссеминированный милиарный туберкулез лица характеризуется появлением:

- •17. Папуло- некротический туберкулез характеризуется появлением:

- •35. Схема проведения метода лечения актиномикозл по Сутеевой т.Г.:

- •37. Схема лечения актиномикоза по АснинуД.И.

- •38. Реинфекция - это'

- •39. Суперинфекция - это

- •40. Инкубационный период для первичного сифилиса составляет:

39 Рис. 1.6.20. Сиалограмма здоровой околоушной железы. Прямая проекция.

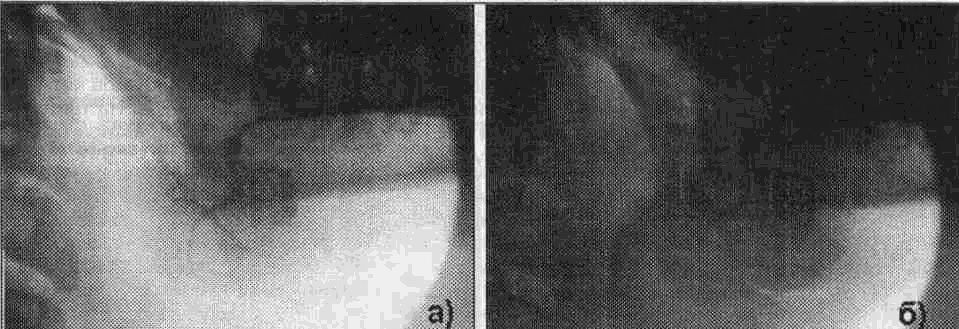

а) фаза заполнения протоков; б) фаза заполнения паренхимы.

Рис. 1.6.21. Сиалограмма здоровой под-нижнечелюстной железы. Боковая проекция.

а) фаза заполнения протоков (15 сек.),

б) фаза заполнения паренхимы (45 сек.);

в) фаза резорбции и опорожнения (2 мин.).

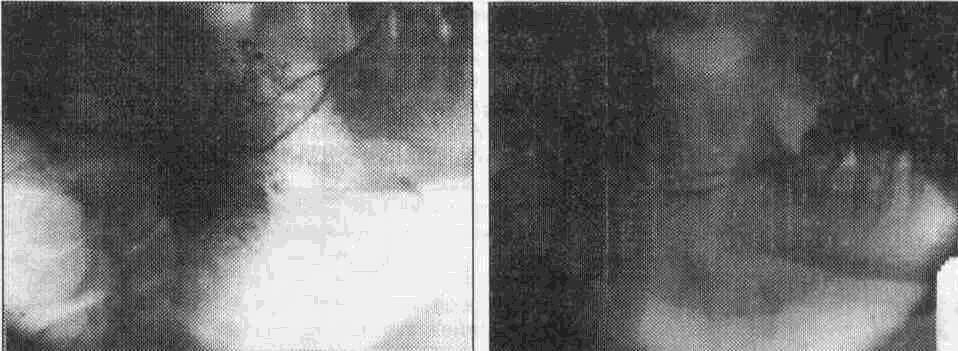

Рис. 1.6.22. Сиалограмма околоушной же- рис. 1.6.23. Сиалограмма околоушной железы больного хроническим паренхима- лезы больного хроническим интерстици-тозным сиалоаденитом. Боковая проекция, альным сиалоаденитом. Боковая проекция.

Результаты клинике- экспериментальных исследований, которые проведены в нашей клинике Н И Бабичем показывают, что применение водорастворимых рентгеноконтрастных веществ для сиалографии обеспечивает высокое качество сиалограмм позволяющих диагностировать самые разнообразные заболевания слюнных желез и дифференцировать их с поражением окружающих тканей (рис 1 6 22-1 6 32) Автор отмечает, что характерным симптомом острых лимфаденитов околоушной и поднижнечелюстной областей является отсутствие заполнения паренхимы железы на участке воспаленного лимфатического узла без оттеснения протоков, типичного для доброкачественной опухоли железы Это связано с вовлечением в патологический процесс ткани железы, окружающей лимфатический узел, и развитием периаденита После ликвидации явлений острого лимфаденита, если процесс не привел к развитию лимфогенного паротита или субмаксиллита, рентгенологическая картина железы нормализуется

40

1 6 Сиалография

Рис. 1.6.24. Сизлограмма околоушном железы больного сиалодохитом. Боковая проекция

Рис. 1.6.25. Сиалограмма поднижнечелюст-ной железы больного калькулезным суб-максиллитом. Боковая проекция.

Рис. 1.6.26. Сиалограмма поднижнечелюст-нои железы больного калькулезным суб-максиллитом. Боковая проекция.

Рис. 1 6.27. Сиалограмма околоушной железы больного актиномикозом слюнных желез. Боковая проекция

Рис. 1.6.28 Сиалограмма околоушной желе- Рис. 1.6.29. Сиалограмма околоушной железы больного туберкулезом слюнных желез, зы больного с доброкачественной опу-Боковая проекция, холью. Боковая проекция.

Для паренхиматозного сиалоаденита характерно наличие шаровидных скоплений рентгеноконтрастного вещества равномерно распределенных в паренхиме железы а контуры выводного протока и протоков первого второго порядка обычно не изменены Тень ацинусов не

41

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО___________________

определяется В той или иной мере всегда страдает функция железы, о чем свидетельствует задержка рентгеноконтрастного вещества в железе Типичным сиалографическим симптомом для интерстициального сиалоаденита и сиалоза является отсутствие заполнения ацину-сов при наличии суженных протоков, а функция больших слюнных желез не страдает Патогно-мичным признаком калькулезного сиалоаденита является обнаружение слюнного камня, тень которого на сиалограмме чаще проецируется в виде менее рентгеноконтрастного изображения в колбовидно расширенном выводном протоке С помощью этого метода можно выявить изменения структуры и функции железы

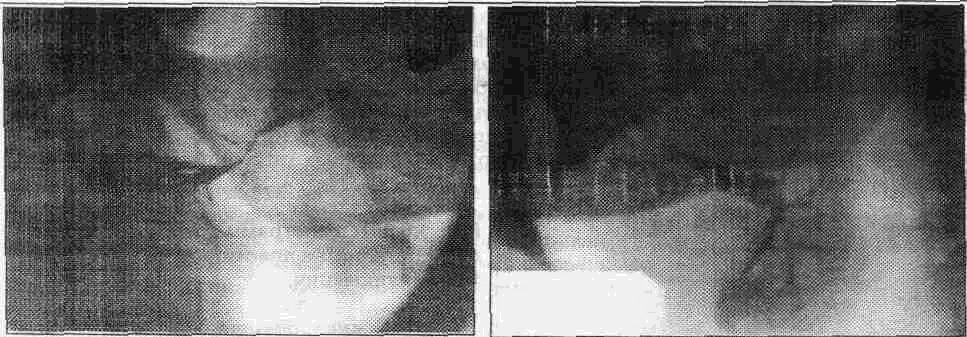

При сиалодохите наиболее точную картину поражения дает второй рентгеновский снимок Характерным признаком является резкая деформация околоушного или поднижне-челюстного протоков протоков первого и второго порядков проявляющаяся чередованием участков сужения и расширения Заполнение ацинусов, как правило не происходит

Доброкачественные опухоли на сиа-лограммах определяются в виде четко ограниченного дефекта наполнения ацинусов и протоков железы соответственно локализации опухоли и ее размерам Нарушение непрерывности протоков не наблюдается Для злокачественных новообразовании слюнных желез к характерным симптомам относятся обрыв и фрагментация выводных протоков, заполнение рентгеноконтрастным веществом сохранившихся участков паренхимы, наличие очагов скопления рентгеноконтрастного вещества в участках разрушения ткани железы Указанные изменения наблюдаются преимущественно в паренхиме, окружающую периферию опухоли

На сиапограммах также будут определяться дефекты наполнения соответствующих топографии и размеру опухоли Резко страдает функция железы, о чем свидетельствует задержка контраста ( Бабич Н И 1984)

Рис. 1.6.31. Сиалограмма околоушной желе- Рис. 1.6.32. Сиалограмма околоушной железы больного со злокачественной опу- зы больного синдромом Шегрена. Боковая холью. Боковая проекция, проекция.

42

А А Тимофеев Руководство по челюстно-лицевои хирургии и хирургической стоматологии том