- •1 1 Клинические методы обследования

- •II степень - рот открывается на 1 см,

- •1.2. Лабораторные ляетоды

- •1.3. Цитология ран и гнойного экссудата

- •1.4. Цитологическое исследование слюны

- •1.5. Рентгенологическое исследование

- •1.6.Сиалография

- •39 Рис. 1.6.20. Сиалограмма здоровой околоушной железы. Прямая проекция.

- •1.7. Компьютерная томография

- •1.8. Термодиагностика

- •1.9. Лимфография

- •2.2. Средства для ингаляционного наркоза

- •2.3. Средства для неингаляционного наркоза

- •2.4. Общие сведения об иннервации челюстно - лицевой области

- •2.5. Инфильтрационное обезболивание

- •2.6. Проводниковое обезболивание

- •2.6.1. Периферическое проводниковое обезболивание

- •2.6.2. Центральное проводниковое обезболивание

- •2.7. Общие осложнения местной анестезии

- •2.8. Местные осложнения

- •0 Ишемия кожи

- •294. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по в.М. Уварову ?:

- •296. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по и.В. Бердюк:

- •3.1. Показания и противопоказания к удалению зубов

- •0 Показания к удалению зуба

- •3.2. Методика удаления зубов

- •117 Рис. 3.2.4. Щипцы для удаления резцов и премоляров на нижней челюсти.

- •3.3. Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 Удаление зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3. Удаление зубов

- •0 Уход за раной после удаления зуба

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3.4. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •0 Перелом нижней челюсти

- •3 Удаление зубов

- •0 Отлом участка альвеолярного отростка

- •0 Отлом бугра верхней челюсти

- •3 4 Местные осложнения возникающие во время удаления зуба

- •0Х) Проталкивание зуба или его корня в мягкие ткани

- •3 Удаление зубов

- •3. Удаление зубов

- •3 4 Местные осложнения, возникающее во время удаления зуба

- •3.5. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •0 Кровотечение

- •3. Удаление зубов

- •0 Локальные способы гемостаза

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •5 Раз в день (суточная доза - 10-15 граммов) в течение 6-8 дней. Внутривенно вводят 5% рас-

- •3 Удаление зубов

- •0 Общие способы гемостаза

- •0 Профилактика

- •0 Особенности лечения больных с гемофилией

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •VIII и IX в крови больных от 0 до у/о.

- •IX в крови больных от 5,1 до 10%

- •VIII или IX на весь период лечения

- •3 Удаление зубов

- •0 Альвеолит

- •1981; Wolf, Schneider, 1984).

- •16,4%), И 4-х зубов (у 22,6%), а на нижней челюсти - после удаления 8-х (у 33,2%), 7-х (у 22,1%),

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1965; Ю.И. Вернадский, 1970; в.Е. Жабин, 197; ю.В. Дяченко, 1982).

- •1969). С помощью кожных проб с микробными аллергенами, а также лабораторных тестов мы

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1973; Я.М. Биберман, 1975). После промывания лунки теплым раствором антисептика и удале-

- •50% Раствором димексида с оксациллина натриевой солью (40% линимент димексида).

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1.Показания к плановому удалению зуба ?:

- •2.Существуют ли абсолютные противопоказания к

- •29. Каким методом нужно проводить удаление корня

- •49. В каких формах может протекать альвеолит ?:

- •50. Для лечения альвеолита можно ли использовать

- •4. Характеристика острых неспецифических

- •22,8%, То к 1946-1950 гг она приблизилась к нулю (в.И Стручков, 1967) и в настоящее время

- •1959; А.Е. Верлоцкий, 1960; т.И. Фроловская, 1970; в.М. Уваров, 1971; в.И. Лукьяненко. 1976).

- •1. Острый: а) серозный, б) гнойный;

- •2. Хронический: а) гранулирующий, б) гранулематозный, в) фиброзный;

- •3. Обострившийся хронический.

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •1985, 1994, А а Тимофеев, 1989, 1995) Лишь в 4-10% случаев микроорганизмы могут быть за-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •9,5% Больных при первичных посевах гнойного экссудата и бактериоскопическом исследовании

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •58,8% (Ю.В Дяченко.1981) Изучен уровень обсемененности микроорганизмами воспалитель-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •56,7%, Анаэробы - 8,8%), так и в ассоциациях - 32,5% (только аэробов - 20,0%, только анаэро-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •26 Шт. На 100 подсчитанных клеток в мазке) указывает на то, что гнойник происходит из лимфа-

- •23. Наиболее часто причиной аллергизации

- •24. Нормергическая форма воспаления

- •25. Гиперергическая форма воспаления развивается

- •26. Гипоергическая воспалительная реакция

- •27. Фактор, который не определяет объем

- •1. Острый периодонтит:

- •2. Хронический периодонтит:

- •3. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •50Донтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •11*109 /Л в формуле крови наблюдалось увеличение числа нейтрофильных гранулоцитов

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.2. Периостит

- •1,7%, Пародонтит - у 1,7% больных. Заболевание чаще развивается после травматической

- •5 2 Периостит

- •1982). В возникновении острого одонтогенного периостита челюстей основным пред-

- •38"С. У 44% - от 38,1°с и выше

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •76%) И их палочкоядерных форм (8-20%). Количество эозинофильных лейкоцитов может сни-

- •52 Периостит

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 2 Периостит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •I очного костного образования на подлежащем кортикальном слое кости обнаруживаются

- •5 2 Периостт

- •5.3. Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •37 До 38°с. Нормальная температура тела в острый период одонтогенного остеомиелита на-

- •30"10 /Л Появляются молодые формы неитрофильных гранулоцитов (миелоциты юные па-

- •17 Мм/ч у большинства из них находится в пределах от 15 до 40 мм/ч Наиболее грозным в

- •5 Одонгогенные воспалительные заболевания чьлюстеи

- •5 3 Остеомиелит

- •5 3 Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 3 Остеомиелит

- •5.4. Особенности остеомиелита челюсти у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.5. Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей

- •5 5 Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей пожилого возраста

- •1. Периодонтит - это:

- •13. Припухлость мягких тканей при остром серозном

- •14. При остром серозном периодонтит изменения на

- •15. Боли при остром гнойном периодонтите:

- •23. Симптоматика острого гнойного периодонтита:

- •24. Симптоматика хронического гранулематозного

- •39. Гемисекция зуба • это:

- •40. Ампутация зуба - это:

- •41. Коронаро- радикуляционная сепарация - это:

- •27. При каком виде хронического периостита вновь

- •1. Остеомиелит- это:

- •2. Какой термин не относится к синониму

- •3. Какая теория происхождения остеомиелита

- •4. Какие патоморфологические изменения

- •63. Тактика лечения одонтогеиного остеомиелита в

- •64. Патогномоничные симптомы острого

- •65. Перед проведением секвестрэктомии на верхней

- •6. Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи ( гайморит)

- •7. Затрудненное прорезывание зубов мудрости

- •7.1. Задержка прорезывания ( ретенция ) и смещение ( дистопия ) зуба

- •7.2. Осложнения, связанные с затрудненным прорезыванием зуба мудрости (перикоронит)

- •1. Осложнения, характеризующиеся преимущественным вовлечением в воспалительный процесс мягких тканей, покрывающих и окружающих зуб (острые и хронические рецидивирующие перикорониты).

- •9.1. Диагностика гнойно - воспалительных заболеваний мягких тканей

- •9.2. Лимфаденит

- •9.3. Воспалительный инфильтрат

- •9.4. Абсцессы и флегмоны

- •0 Абсцессы и флегмоны скуловой области

- •0 Флегмоны глазницы

- •0 Абсцессы челюстно- язычного желобка

- •108. С флегмонами каких клетчаточных пространств дифференцируется флегмона подвисочной и крылонёбной ямок:

- •10.Неодонтогенные воспалительные заболевания лица

- •10.1. Фурункулы и карбункулы

- •I. Неосложненные формы фурункулов и карбункулов.

- •II. Рецидивирующие фурункулы.

- •10.2. Рожистое воспаление

- •10.3. Сибирская язва

- •10.4. Нома

- •1. Фурункул - это: 2. Возбудителем фурункулов и карбункулов

- •14. Сибирская язва • это:

- •15. Нома-это:

- •20. Для какого заболевания характерно высыпание на коже группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов ?:

- •21. Для какого заболевания характерны следующие эритематозные пятна: увеличивающиеся по периферии, сливающиеся между собой;

- •11.2. Антибактериальная терапия

- •11.3.Дезинтоксикационное и общеукрепляющее лечение

- •11.4. Иммунотерапия

- •11.5. Физиотерапия

- •11.6. Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний

- •6. Первичный шов • это;

- •7. Вторичный ранний шов • это:

- •9. Показания к наложению первичных швов.

- •44. Атермическая доза эп увч назначается:

- •45. При назначении термической дозы

- •12.2. Медиастинит

- •12.3. Сепсис

- •32. Определение по клиническим признакам стадии двс синдрома (коагулопатии потребления):

- •33. Правильное определение понятия "сепсис":

- •13.2. Актиномикоз

- •13.3. Сифилис

- •13. Туберкулезная волчанка характеризуется появлением:

- •14. Скрофулодерма (колликвационный туберкулез) характеризуется появлением:

- •15. Милиарно- язвенный туберкулез характеризуется появлением:

- •16. Диссеминированный милиарный туберкулез лица характеризуется появлением:

- •17. Папуло- некротический туберкулез характеризуется появлением:

- •35. Схема проведения метода лечения актиномикозл по Сутеевой т.Г.:

- •37. Схема лечения актиномикоза по АснинуД.И.

- •38. Реинфекция - это'

- •39. Суперинфекция - это

- •40. Инкубационный период для первичного сифилиса составляет:

1.6.Сиалография

Контрастное рентгенологическое исследование слюнных желез - сиалография - является диагностическим методом и входит в план обследования больных, страдающих заболева-чиями слюнных желез.

Для сиалографии до настоящего времени широко применялись масляные рентгенокон-грастные вещества: йодолипол, йодипин, липиодол, этиодол. Йодированные масла обладают хорошей рентгеноконтрастностью, а их высокая вязкость позволяет производить рентгеновское исследование даже через некоторое время (часы и даже дни) после извлечения канюли из выводного протока слюнной железы. Масляные рентгеноконтрастные вещества вводят в проток слюнной железы с помощью шприца с надетой на него металлической канюлей. Для заполне-

32

fa Сиалография

ния протоков поднижнечелюстной железы вводится 1-1,5 мл рентгеноконтрастного вещества, а для околоушной - 1,5-2 мл Критерием заполнения протоков железы служит появление у пациента болевых ощущений

Данная методика введения рентгеноконтрастных веществ в слюнные железы имеет следующие недостатки (Солнцев А М , Колесов В С , Бабич Н И , 1978)

• не дает возможности объективно оценить давление, под которым рентгеноконтраст-ное вещество вводится в железу что не безразлично для тканей железы,

• заполнение железы рентгеноконтрастным веществом до появления болей не является объективным показателем, так как порог болевых ощущений пациента подвержен значительным индивидуальным колебаниям,

• ориентировка на определенное количество рентгеноконтрастного вещества, необходимого для заполнения протоков железы, не является объективным критерием, так как это количество может значительно варьировать как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в зависимости от характера патологического процесса в железе

Мнение о влиянии масляных рентгеноконтрастных веществ на ткань слюнной железы противоречивы Одни авторы указывают, что эти вещества первое время после введения об-

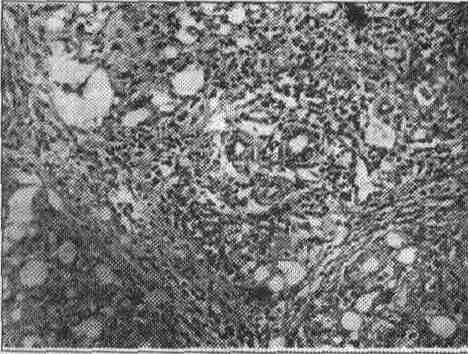

Рис. 1.6.1 Жировая инфильтрация ацинар-ного эпителия на 3-й сутки после введения в слюнную железу собаки 30% йодолипола

(эксперимент Н И Бабича, 1983) Микрофото Ув 20х10.

Рис. 1.6.2. Круглоклеточная инфильтрация паренхимы и стромы железы на 7-е сутки после введения в слюнную железу собаки 30% йодолипола (эксперимент Н И. Бабича, 1983) Микрофото. Ув. 20х10

Рис. 1.6.3 Очаговая Круглоклеточная инфильтрация паренхимы и стромы железы с разрастанием волокнистой соединительной ткани на 14-е сутки после введения в слюнную железу собаки 30% йодолипола (эксперимент Н.И Бабича, 1983) Микрофото Ув. 9х10

Рит:. 1.6.4. Дистрофические изменения эпителия железы с разрастанием волокнистой соединительной ткани на 14-е сутки после введения в слюнную железу собаки 30% йодолипола (эксперимент Н.И. Бабича, 1983). Микрофото. Ув. 20х10.

33

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО

падают некоторым терапевтическим эффектом в силу дезинфицирующего действия йода

Другие считают что масляная основа рентгеноконтрастного вещества длительное время задерживается в железе и поддерживает в ней воспалительный процесс В клинике неоднократно наблюдаются осложнения после попадания масляных рентгеноконтрастных веществ в окружающие железу ткани при непреднамеренной перфорации стенки выводного протока В данном случае эти вещества длительное время остаются в тканях вызывая хроническое воспаление В случаях резкого нарушения секреторной функции железы введение масляных рентгеноконтрастных веществ нередко вызывает в последующем более неблагоприятное течение воспалительного процесса При этом на повторных рентгенограммах масляное рентгенокон-трастное вещество может обнаруживаться через месяцы и даже годы после его введения

Рис. 1.6.5. Разрастание междольковой соединительной ткани на 30-е сутки после введения в слюнную железу собаки 30% йодолипола (эксперимент Н.И. Бабича, 1983) Микрофото Ув 20х10

Рис. 1.6.6. Морфологическая структура железы не изменена на 3-й сутки после введения в слюнную железу собаки водорастворимого рентгеноконтрастного вещества (уротраста). Эксперимент Н И Бабича, 1983 Микрофото Ув 9х10

Рис. 1.6.7. Морфологическая картина железы без изменений на 7-е сутки после введения в слюнную железу собаки водорастворимого рентгеноконтрастного вещества (уротраста). Эксперимент Н И Бабича, 1983. Микрофото Ув 9х10

34

В последнее время при сиалографии находят применение водные растворы трийоди-рованных органических соединений трииотраст визотраст, уротраст, верографин, урографин (70-76%) и др Они малотоксичны достаточно рентгеноконтрастны, обладают высокой ре-зорбционнои способностью, в силу чего не задерживаются в железе даже при значительном нарушении ее функции Однако водорастворимые рентгеноконтрастные вещества очень быстро выводятся из железы, что затрудняет получение качественных сиалограмм с использованием обычной методики сиалографии При введении водорастворимых рентгеноконтрастных веществ шприцом из-за малой вязкости существует опасность развития избыточного, вредного для железы давления, а в случае применения металлических канюль водораство-

1 6 Сиалог рафия

римая рентгеноконтрастная масса вытекает из протока в полости рта ( Александрова Э А и со-авт 1972)

Сущность метода сиалографии заключается во введении в железу анатомически обусловленного количества рентгеноконтрастного вещества под контролируемым давлением с одновременным проведением рентгенографии Давление под которым рентгено-контрастное вещество вводится в железу должно составлять 180-200 мм рт ст так как известно что железа способна к активной секреции против этого давления и, следовательно оно безвредно для ее ткани Аппарат для сиалографии расширитель и катетеры представлены на рис 1 68-1 6 11

Рис 1.6 11. Набор катетеров разного диаметра с мандренами:

9 7

^"•^--^j -^=_=—\^

CW»// lUltiil.iitHiiirrYZ^

Рис. 1 6.9. Схема устройства для сиалографии: 1- манометр, 2- емкость для воды, 3- гра-дуированая пробирка для рентгеноконтрастной массы, 4- термометр, 5- короткая игла, 6- длинная игла, 7- катетер, 8- кран для спуска воды; 9- металлический переходник с калиброванным отверстием с внутренним диаметром 0,25 мм, длиной 2 см, 10- горловина для залива воды, 11- воздушный кран, 12- резиновый баллон; 13- эластичная труб. ка, 14- воздухопроводная трубка, 15- герметическая пробка

32 1

f -^-

Рис. 1.6.10. Расширитель устья выводного протока Ткелезы:

1- наружный диаметр катетера 1 мм,

2- наружный диаметр катетера 2 мм,

3- наружный диаметр катетера 3 мм

Для проведения сиалографии необходимо иметь конический расширитель устья выводного протока можно использовать набор бужеи для расширения слезных каналов и полиэтиленовые катетеры различного диаметра

Можно использовать набор катетеров изготавливаемых из полиэтиленовых трубочек с наружным диаметром в пределах 1-3 мм Конец катетера заостряют путем вытягивания его над пламенем спиртовой горелки Длина катетера 10 см Мягкий катетер легко повторяет изгибы выводного протока слюнной железы что предотвращает перфорацию его стенки, плотно прилегает к внутренней стенке протока чем достигается хорошая герметизация Для придания необходимой жесткости катетерам внутрь их помещают проволочный мандрен

35

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО

Для проведения сиалографии больного усаживают в зубоврачебное кресло, отыскивают устье главного выводного протока подлежащей исследованию слюнной железы В устье выводного протока вводят расширитель на 2-3 минуты (рис 1 6 12-1 6 15) Пальцами левой руки оттягивают Щеку кпереди При этом происходит выпрямление имеющегося изгиба щечного отдела выводного протока околоушной слюнной железы Извлекают расширитель и вращательными движениями вводят катетер с проволочным мандреном в проток По мере введения катетера в проток, мандрен вытягивают таким образом, чтобы его медиальный конец находился на уровне устья протока, что отчетливо видно через прозрачный полиэтиленовый катетер По длине, выдвинутой из катетера части мандрена можно судить о глубине введения катетера в выводной проток слюнной железы Выведение мандрена по мере продвижения катетера в проток придает мягкость и эластичность катетеру, что предупреждает повреждение протока После введения катетера в проток на глубину 1,5-2 см мандрен извлекают, а катетер больной удерживает губами При функционирующей слюнной железе из катетера выделяется слюна В тех случаях, когда выделение слюны из-за поражения железы отсутствует, с помощью шприца катетер заполняют физиологическим раствором Это дает возможность предотвратить попадание воздуха в железу и избежать ошибочной трактовки сиалограмм

В выводной проток поднижнечелюстной железы полиэтиленовый катетер вводят аналогичным образом (Солнцев А М и соавт , 1978, Бабич Н И , 1983)

В ряде случаев, по описанной выше методике, ввести полиэтиленовый катетер в выводной проток слюнной железы сложно Так у больных с узким устьем выводного протока вначале вводят в проток конский волос или нейлоновую нить, которые служат проводником для катете ра Затем на проводник надевают полиэтиленовый катетер и, скользя по нему, вводят его в

Рис. 1.6.12. Расширитель введен в устье выводного протока околоушной железы.

Рис. 1.6.13. Введение катетера.

Щека вытянута вперед.

Рис. 1.6.14. Катетер находится в протоке околоушной железы. Глубина введения катетера определяется с помощью мандрена.

36

Рис. 1.6.15. Катетер, введенный в выводной проток околоушной железы, фиксирован губами.

1 6 Сиалография

проток После введения катетера по проводнику на глубину 2-3 мм последний извлекают и заменяют проволочным мандреном В тех случаях когда ввести в выводной проток слюнной железы катетер не представляется возможным из-за неблагоприятных анатомических возможностей (множественные устья выводного протока, рубцовые сужения его и др ), можно применить хирургический способ В данном случае следует выделить главный выводной проток слюнной железы и рассечь его продольно дистальнее препятствия Подобное направление разреза предотвращает развитие Рубцовых структур Катетер вводят через разрез и фиксируют лигатурой проведенной вокруг протока После проведения манипуляции лигатуру снимают

После введения катетера в выводной проток слюнной железы и подготовки аппарата для сиалографии к работе больного усаживают для производства рентгеновских снимков (рис 1 6 16-1 6 18)

Рис.

1.6.17. Укладка больной для получения

сиалограммы околоушной железы в прямой

передней проекции.

Рис.

1.6.18. Укладка больной для получения

сиалограммы поднижнечелюстной железы

в боковой проекции.

Рис. 1.6.16 Укладка больной для получения сиало-граммы околоушной железы в боковой проекции.

После соответствующей укладки больного устройство для сиалографии подключают к катетеру, введенному ранее в выводной проток слюнной железы и создают давление в пределах 180-200 мм рт ст (Солнцев А М и соавт , 1978)

Через 15 секунд с момента подачи рентгеноконтрастного вещества в железу производят первый рентгеновский снимок (фаза заполнения протоков железы) На этом снимке определяется заполнение только системы протоков железы

Меняют кассету и второй рентгеновский снимок производят через минуту с момента подачи рентгеноконтрастного вещества в железу или через 45 секунд после первого снимка (фаза заполнения паренхимы железы) После второго рентгеновского снимка определяется заполнение паренхимы железы, разумеется если она не была разрушена тем или иным патологическим процессом

Кассету меняют вновь и через две минуты после удаления катетера из протока производят третий рентгеновский снимок (фаза резорбции и опорожнения) Этот рентгеновский снимок позволяет судить о функциональной способности исследуемой железы, ибо в норме в данный промежуток времени водорастворимое рентгеноконтрастное вещество резорбируется и выводится из железы Если же функция железы нарушена, то в этом случае оно на рентгенограммах не определяется через 15-20 минут

37

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО

Абсолютных противопоказаний для проведения сиалографии водорастворимыми рентге-неконтрастными веществами нет Относительным противопоказанием является повышенная чувствительность « йоду и тяжелое поражение печени и почек.

Сиалографическая картина в целом аналогична получаемой при применении масляных ремттенокоитрастных веществ, однако она имеет и ряд особенностей. Так, при развитии крупных полостей в паренхиме железы масляные рентгеноконтрастные вещества образуют шарообразные скопления вследствие большого поверхностного натяжения масляной основы препарата. Водорастворимые рентгеноконтрастные вещества растворяются в слюне, это позволяет получить более точное представление о характере деструктивных процессов в паренхиме железы Заполнение паренхимы дает возможность легче дифференцировать патологические процессы самой железы от развивающихся по соседству с нею (лимфадениты, опухоли, кисты и др.).

Сиалография по предлагаемой методике позволяет получить достоверные сведения не только об анатомической структуре больших слюнных желез, но и о их функциональной способности Ретенция водорастворимого рентгеноконтрастного вещества в железе свыше двух мимут свидетельствует о нарушении ее функции. В отличие от масляных рентгеноконтрастных веществ водорастворимые рентгеноконтрастные вещества выводятся из железы с нарушенной функцией в течение 15-20 минут. Используемый в устройстве мягкий катетер практически исключает прободение стенки протока, хотя следует отметить, что попадание водорастворимых рентгеноконтрастных веществ в мягкие ткани, вследствие их быстрой резорбции также не представляет опасности ( Бабич Н.И., 1976)

Таким образом, методика сиалографии водорастворимыми рентгеноконтрастными веществами позволяет ввести в железу необходимое количество рентгеноконтрастного вещества при оптимальной температуре под контролируемым давлением без опасности вредного влияния его на железу. Сиалография дает возможность судить не только о состоянии протоков и паренхимы железы, но и о ее функциональной способности. Быстрое выведение водорастворимых рентгеноконтрастных веществ из железы позволяет применять их при патологических процессах, приводящих к резкому нарушению функции слюноотделения.

По моему мнению, описание сиалограммы лучше проводить по схеме, предложенной И Ф Ромачевой и соавт (1987)

При исследовании паренхимы железы устанавливают:

1. Как выявляется изображение (хорошо, нечетко равномерно или нечетко и неравномерно или не выявляется),

2. Наличие дефекта заполнения;

3. Наличие полостей точечных ( от 0,1 до 0,5 см) и диаметром более 0,5 см;

4. Четкость контуров полостей (четкие, нечеткие)

При исследовании протоков железы авторы рекомендуют определять:

1. Сужение протоков I-V порядков ( равномерное, неравномерное);

2 Расширение протоков I-V порядков ( равномерное, неравномерное);

3 Расширение главного выводного протока ( равномерное, неравномерное);

4 Смещение протоков;

5. Прерывистость протоков, 6 Четкость контуров протоков ( четкие, нечеткие)

Показатели сиалограмм слюнных желез здоровых людей ( по данным Л. Сазама, 1971):

Околоушная железа - ширина главного выводного протока составляет около 1 мм, протяженность - 5-7 см; недалеко от устья он огибает жевательную мышцу ( на сиалограмме он виден в виде винтообразной спирали), на остальном протяжении проток прямой или слегка изогнутый; контуры протока ровные, гладкие. Внутридольковые протоки отходят магистрально или веерообразно В норме протоки I порядка разветвляются на более мелкие, образуя взаимносо-единяющее сплетение Автор указывает, что нет необходимости различать в картине нормальной железы группировки подобных ответвлений и разделять их на классы, т.к. для диагностики это не имеет значения. У пожилых людей главный выводной проток несколько шире, чем у детей.

Поднижнечелюстная железа - главный выводной проток более широкий и составляет до 2-х мм Он впадает в железу после дугообразного изгиба по направлению сверху вниз. Внут-ридолевые протоки отходят перпендикулярно, а иногда под тупым углом. Протоки впоследствии разветвляются на тонкие, непрерывные, нерасширенные и несмещенные междольковые и межуточные протоки. Контуры желез овальные, их продольная ось проходит вертикально или косо, в некоторых случаях наподобие почки, в зависимости от расположения железы вокруг заднего края m.mylohyoideus

38

1 6 Сиалография

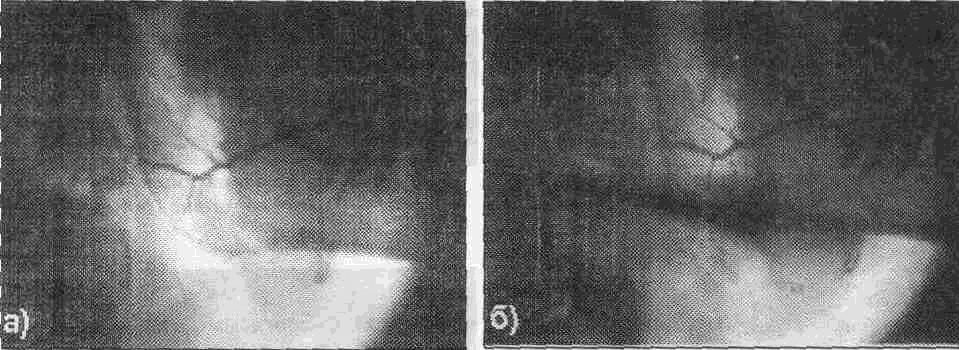

В норме на первом рентгеновском снимке околоушной и поднижнечелюстной слюнных келез (рис 1 6 19-1 621) четко прослеживается система протоков, начиная от выводного и шлоть до мельчайших внутридольковых протоков На втором рентгеновском снимке выявляет-•я заполнение ацинусов в виде диффузной нежной тени Нечеткость контуров протоков четвер-ого порядка а местами их исчезновение объясняется наложением тени ацинусов На третьем )ентгеновском снимке при нормальной функции слюнной железы, рентгеноконтрастное веще-:тво не обнаруживается ни в протоках ни в ацинусах железы

Рис.

1.6.19. Сиалограмма здоровой околоушной

железы. Боковая проекция.

а)

фаза заполнения протоков - снимок

сделан через 15 сек. после начала

заполнения рентге-неконтрастным

веществом;

б)

фаза заполнения паренхимы (ацинусов)

• снимок сделан через 45 сек. после

начала заполнения рентгеноконтрастным

веществом;

в)

фаза резорбции и опорожнения (через 2

мин.).