- •1 1 Клинические методы обследования

- •II степень - рот открывается на 1 см,

- •1.2. Лабораторные ляетоды

- •1.3. Цитология ран и гнойного экссудата

- •1.4. Цитологическое исследование слюны

- •1.5. Рентгенологическое исследование

- •1.6.Сиалография

- •39 Рис. 1.6.20. Сиалограмма здоровой околоушной железы. Прямая проекция.

- •1.7. Компьютерная томография

- •1.8. Термодиагностика

- •1.9. Лимфография

- •2.2. Средства для ингаляционного наркоза

- •2.3. Средства для неингаляционного наркоза

- •2.4. Общие сведения об иннервации челюстно - лицевой области

- •2.5. Инфильтрационное обезболивание

- •2.6. Проводниковое обезболивание

- •2.6.1. Периферическое проводниковое обезболивание

- •2.6.2. Центральное проводниковое обезболивание

- •2.7. Общие осложнения местной анестезии

- •2.8. Местные осложнения

- •0 Ишемия кожи

- •294. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по в.М. Уварову ?:

- •296. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по и.В. Бердюк:

- •3.1. Показания и противопоказания к удалению зубов

- •0 Показания к удалению зуба

- •3.2. Методика удаления зубов

- •117 Рис. 3.2.4. Щипцы для удаления резцов и премоляров на нижней челюсти.

- •3.3. Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 Удаление зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3. Удаление зубов

- •0 Уход за раной после удаления зуба

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3.4. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •0 Перелом нижней челюсти

- •3 Удаление зубов

- •0 Отлом участка альвеолярного отростка

- •0 Отлом бугра верхней челюсти

- •3 4 Местные осложнения возникающие во время удаления зуба

- •0Х) Проталкивание зуба или его корня в мягкие ткани

- •3 Удаление зубов

- •3. Удаление зубов

- •3 4 Местные осложнения, возникающее во время удаления зуба

- •3.5. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •0 Кровотечение

- •3. Удаление зубов

- •0 Локальные способы гемостаза

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •5 Раз в день (суточная доза - 10-15 граммов) в течение 6-8 дней. Внутривенно вводят 5% рас-

- •3 Удаление зубов

- •0 Общие способы гемостаза

- •0 Профилактика

- •0 Особенности лечения больных с гемофилией

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •VIII и IX в крови больных от 0 до у/о.

- •IX в крови больных от 5,1 до 10%

- •VIII или IX на весь период лечения

- •3 Удаление зубов

- •0 Альвеолит

- •1981; Wolf, Schneider, 1984).

- •16,4%), И 4-х зубов (у 22,6%), а на нижней челюсти - после удаления 8-х (у 33,2%), 7-х (у 22,1%),

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1965; Ю.И. Вернадский, 1970; в.Е. Жабин, 197; ю.В. Дяченко, 1982).

- •1969). С помощью кожных проб с микробными аллергенами, а также лабораторных тестов мы

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1973; Я.М. Биберман, 1975). После промывания лунки теплым раствором антисептика и удале-

- •50% Раствором димексида с оксациллина натриевой солью (40% линимент димексида).

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1.Показания к плановому удалению зуба ?:

- •2.Существуют ли абсолютные противопоказания к

- •29. Каким методом нужно проводить удаление корня

- •49. В каких формах может протекать альвеолит ?:

- •50. Для лечения альвеолита можно ли использовать

- •4. Характеристика острых неспецифических

- •22,8%, То к 1946-1950 гг она приблизилась к нулю (в.И Стручков, 1967) и в настоящее время

- •1959; А.Е. Верлоцкий, 1960; т.И. Фроловская, 1970; в.М. Уваров, 1971; в.И. Лукьяненко. 1976).

- •1. Острый: а) серозный, б) гнойный;

- •2. Хронический: а) гранулирующий, б) гранулематозный, в) фиброзный;

- •3. Обострившийся хронический.

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •1985, 1994, А а Тимофеев, 1989, 1995) Лишь в 4-10% случаев микроорганизмы могут быть за-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •9,5% Больных при первичных посевах гнойного экссудата и бактериоскопическом исследовании

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •58,8% (Ю.В Дяченко.1981) Изучен уровень обсемененности микроорганизмами воспалитель-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •56,7%, Анаэробы - 8,8%), так и в ассоциациях - 32,5% (только аэробов - 20,0%, только анаэро-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •26 Шт. На 100 подсчитанных клеток в мазке) указывает на то, что гнойник происходит из лимфа-

- •23. Наиболее часто причиной аллергизации

- •24. Нормергическая форма воспаления

- •25. Гиперергическая форма воспаления развивается

- •26. Гипоергическая воспалительная реакция

- •27. Фактор, который не определяет объем

- •1. Острый периодонтит:

- •2. Хронический периодонтит:

- •3. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •50Донтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •11*109 /Л в формуле крови наблюдалось увеличение числа нейтрофильных гранулоцитов

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.2. Периостит

- •1,7%, Пародонтит - у 1,7% больных. Заболевание чаще развивается после травматической

- •5 2 Периостит

- •1982). В возникновении острого одонтогенного периостита челюстей основным пред-

- •38"С. У 44% - от 38,1°с и выше

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •76%) И их палочкоядерных форм (8-20%). Количество эозинофильных лейкоцитов может сни-

- •52 Периостит

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 2 Периостит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •I очного костного образования на подлежащем кортикальном слое кости обнаруживаются

- •5 2 Периостт

- •5.3. Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •37 До 38°с. Нормальная температура тела в острый период одонтогенного остеомиелита на-

- •30"10 /Л Появляются молодые формы неитрофильных гранулоцитов (миелоциты юные па-

- •17 Мм/ч у большинства из них находится в пределах от 15 до 40 мм/ч Наиболее грозным в

- •5 Одонгогенные воспалительные заболевания чьлюстеи

- •5 3 Остеомиелит

- •5 3 Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 3 Остеомиелит

- •5.4. Особенности остеомиелита челюсти у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.5. Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей

- •5 5 Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей пожилого возраста

- •1. Периодонтит - это:

- •13. Припухлость мягких тканей при остром серозном

- •14. При остром серозном периодонтит изменения на

- •15. Боли при остром гнойном периодонтите:

- •23. Симптоматика острого гнойного периодонтита:

- •24. Симптоматика хронического гранулематозного

- •39. Гемисекция зуба • это:

- •40. Ампутация зуба - это:

- •41. Коронаро- радикуляционная сепарация - это:

- •27. При каком виде хронического периостита вновь

- •1. Остеомиелит- это:

- •2. Какой термин не относится к синониму

- •3. Какая теория происхождения остеомиелита

- •4. Какие патоморфологические изменения

- •63. Тактика лечения одонтогеиного остеомиелита в

- •64. Патогномоничные симптомы острого

- •65. Перед проведением секвестрэктомии на верхней

- •6. Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи ( гайморит)

- •7. Затрудненное прорезывание зубов мудрости

- •7.1. Задержка прорезывания ( ретенция ) и смещение ( дистопия ) зуба

- •7.2. Осложнения, связанные с затрудненным прорезыванием зуба мудрости (перикоронит)

- •1. Осложнения, характеризующиеся преимущественным вовлечением в воспалительный процесс мягких тканей, покрывающих и окружающих зуб (острые и хронические рецидивирующие перикорониты).

- •9.1. Диагностика гнойно - воспалительных заболеваний мягких тканей

- •9.2. Лимфаденит

- •9.3. Воспалительный инфильтрат

- •9.4. Абсцессы и флегмоны

- •0 Абсцессы и флегмоны скуловой области

- •0 Флегмоны глазницы

- •0 Абсцессы челюстно- язычного желобка

- •108. С флегмонами каких клетчаточных пространств дифференцируется флегмона подвисочной и крылонёбной ямок:

- •10.Неодонтогенные воспалительные заболевания лица

- •10.1. Фурункулы и карбункулы

- •I. Неосложненные формы фурункулов и карбункулов.

- •II. Рецидивирующие фурункулы.

- •10.2. Рожистое воспаление

- •10.3. Сибирская язва

- •10.4. Нома

- •1. Фурункул - это: 2. Возбудителем фурункулов и карбункулов

- •14. Сибирская язва • это:

- •15. Нома-это:

- •20. Для какого заболевания характерно высыпание на коже группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов ?:

- •21. Для какого заболевания характерны следующие эритематозные пятна: увеличивающиеся по периферии, сливающиеся между собой;

- •11.2. Антибактериальная терапия

- •11.3.Дезинтоксикационное и общеукрепляющее лечение

- •11.4. Иммунотерапия

- •11.5. Физиотерапия

- •11.6. Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний

- •6. Первичный шов • это;

- •7. Вторичный ранний шов • это:

- •9. Показания к наложению первичных швов.

- •44. Атермическая доза эп увч назначается:

- •45. При назначении термической дозы

- •12.2. Медиастинит

- •12.3. Сепсис

- •32. Определение по клиническим признакам стадии двс синдрома (коагулопатии потребления):

- •33. Правильное определение понятия "сепсис":

- •13.2. Актиномикоз

- •13.3. Сифилис

- •13. Туберкулезная волчанка характеризуется появлением:

- •14. Скрофулодерма (колликвационный туберкулез) характеризуется появлением:

- •15. Милиарно- язвенный туберкулез характеризуется появлением:

- •16. Диссеминированный милиарный туберкулез лица характеризуется появлением:

- •17. Папуло- некротический туберкулез характеризуется появлением:

- •35. Схема проведения метода лечения актиномикозл по Сутеевой т.Г.:

- •37. Схема лечения актиномикоза по АснинуД.И.

- •38. Реинфекция - это'

- •39. Суперинфекция - это

- •40. Инкубационный период для первичного сифилиса составляет:

11.2. Антибактериальная терапия

При развитии гнойно- воспалительных заболеваний и гнойно- септических осложнений у больных с челюстно- лицевой патологией необходимо назначать антибактериальные препараты, подавляющие бурное размножение и патогенные свойства микроорганизмов и их ассоциаций. Добиться снижения развития гнойно- воспалительных и гнойно- септических заболеваний можно двумя способами: воздействием на микрофлору при помощи бактерицидных и бактериостатических препаратов или путем усиления иммунозащитных свойств организма больного.

С момента широкого внедрения в клинику антибиотиков первый путь получил большое распространение. С тех пор антибиотики прочно заняли самостоятельное место в группе хи-миотерапевтических средств. Следует отметить, что открытие антибиотиков и применение их в лечебных целях явилось одним из самых крупных достижений современной медицины, ознаменовавшим начало нового этапа в лечении и профилактике инфекционных заболеваний.

Однако широкое применение антибиотиков на современном этапе имеет ряд недостатков. Это касается прежде всего повышения резистентности некоторых вирулентных микроорганизмов к антибиотикам. Если до конца 50-х годов на первом месте среди возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений был стрептококк, то с начала 60-х годов - стафилококк. Не случайно последний называют "чумой XX века". В последние годы основная роль в возникновении гнойных процессов челюстно- лицевой области принадлежит микробным ассоциациям (стафилококка со стрептококком, кишечной и синегнойной палочками, протеем и другими микроорганизмами). Vic-Dupont (1963) указывал, что "золотистый стафилококк - враг номер один; он выдержал все битвы с сульфаниламидами и антибиотиками. Стрептококк, как и 25 лет назад, гибнет от пенициллина, но стафилококк выдерживает любые лекарства. Появляются новые стойкие штаммы этого микроба: слабые исчезают, уступая место сильным," Установлено, что во многих случаях антибиотики оказываются недейственными в связи с возрастающей устойчивостью к ним микроорганизмов, они способствуют росту этиологической роли условно-патогенной микрофлоры. Антибиотики сами стали причиной развития ряда осложнений - интоксикации, аллергических реакций, дисбактериоза и др.

В недавнем прошлом в применении антибиотиков видели панацею, они были способны ликвидировать различные проявления инфекции. Сейчас утвердилось представление, согласно которому в борьбе макроорганизма с патогенной микрофлорой важная роль принадлежит иммунологической резистентности организма больного. Поэтому в настоящее время антибиотикотерапию нужно рассматривать, как составную часть комплексного лечения острых одонтогенных воспалительных заболеваний.

Основными противомикробными препаратами, которые применяются для лечения острой одонтогенной инфекции, являются: антибиотики, сульфаниламиды и препараты нитрофурано-вого ряда. После проведенного хирургического вмешательства лечение дополняется внутримышечным или внутривенным, в зависимости от тяжести течения заболевания, введением антибиотиков. Обычно до получения результатов посева на микрофлору и определения ее чувствительности к химиопрепаратам мы назначаем антибиотики широкого спектра действия 306

11 2 Антибактериальная терапия

(пенициллин до 6 000 000 ЕД в сутки), а при тяжелом течении гнойно- воспалительного процесса эту дозу увеличиваем в 4-6 раз Назначая больному химиотерапевтический препарат необходимо учитывать спектр его антимикробного действия Решающим фактором при подборе оптимальной дозы является лекарственная чувствительность (или устойчивость) микробною возбудителя Доза антибиотика подбирается индивидуально и зависит от возраста, тяжести течения процесса, чувствительности микрофлоры, состояния выделительной функции почек и печени, переносимости препарата больным.

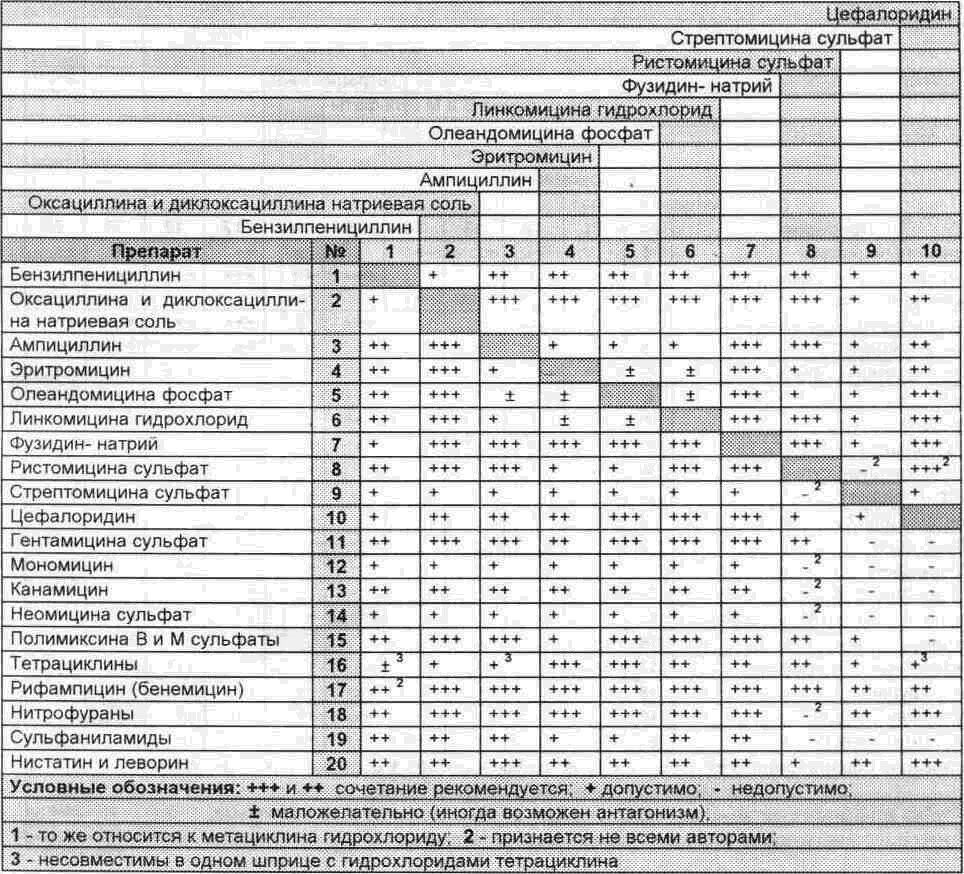

Таблица 1121

Комбинированное применение двух антимикробных препаратов (по А.Б. Черномордику)

Ранее курс лечения антибиотиками очень часто начинали с назначения ударных доз препарата Сейчас подобная методика лечения почти не применяется По мнению А Б Черномор-дика (1977 1984) применение ударных (повышенных) доз в начале лечения может привести к развитию реакции обострения которая объясняется выделением большого количества микробных эндотоксинов в результате быстрого разрушения значительного количества их клеток Другими отрицательными сторонами применения ударных доз являются развитие аллергической реакции, наслоение токсических осложнений, а также дисбактериозов и кандидозов Отмечаю что назначение малых (пониженных) доз приводит к недостаточному лечебному эффекту и рецидивам заболевания а также облегчает развитие у патогенных бактерий лекарственной устойчивости в результате выживания менее чувствительных особей в микробной популяции и последующей их селекцией и размножением, что может обусловить появление высо-коустойчивых штаммов возбудителя

307

11 ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Особого внимания заслуживают антибиотики, которые обладают тропизмом к костной ткани Линкомицина гидрохлорид назначают по 0,6 г 2 раза в сутки, а при тяжелом течении процесса - через 8 часов Разовая доза клиндамицина (далацина -Ц) составляет 0,15 г каждые 6 часов, при тяжелых инфекциях - по 0,3 - 0,45 г с теми же промежутками

При выявлении возбудителя назначение препаратов производится согласно данным ан-тибиотикограммы с учетом индивидуальной чувствительности микробного возбудителя и совместимости парных сочетаний антибактериальных средств (табл 1121и1122)

Таблица 1121 (продолжение)

Курс антибиотикотерапии при острых воспалительных заболеваниях челюстно- лицевой области нужно проводить не менее 7-8 суток При длительном применении антибиотиков их нужно менять каждые 10 дней (согласно антибиотикограмме) для того. чтобы не выработать устойчивости микрофлоры к препарату и избежать его побочного действия Появление различного рода осложнений служит основанием для замены антибиотика Всем больным, которым проводится антибиотикотерапия, необходимо еженедельно делать развернутый анализ крови при этом следует обращать внимание на изменение числа лейкоцитов и отдельных видов клеток белой крови Длительное применение антибиотиков широкого спектра действия следует сочетать с назначением противогрибковых препаратов (нистатин - по 500 000 ЕД 3-4 раза в сутки, леворин - по 500 000 ЕД 2-4 раза в сутки, гризеофульвин - по 0,5 г 4 раза в сутки и др )

Врач, на основании клинических признаков и изучения патогенеза заболевания, должен своевременно диагностировать наличие у больного анаэробной инфекции При этом необходимо правильно организовать забор и доставку исследуемого материала в микробиологическую лабораторию Антибактериальную терапию следует начинать до получения результатов лабораторного исследования Как правило, в развитии анаэробных инфекций принимают участие 3-

308

11 2 Антибактериальная терапия

5 видов микроорганизмов, и поэтому лечение должно быть комплексным и направленным против всех этиологических факторов

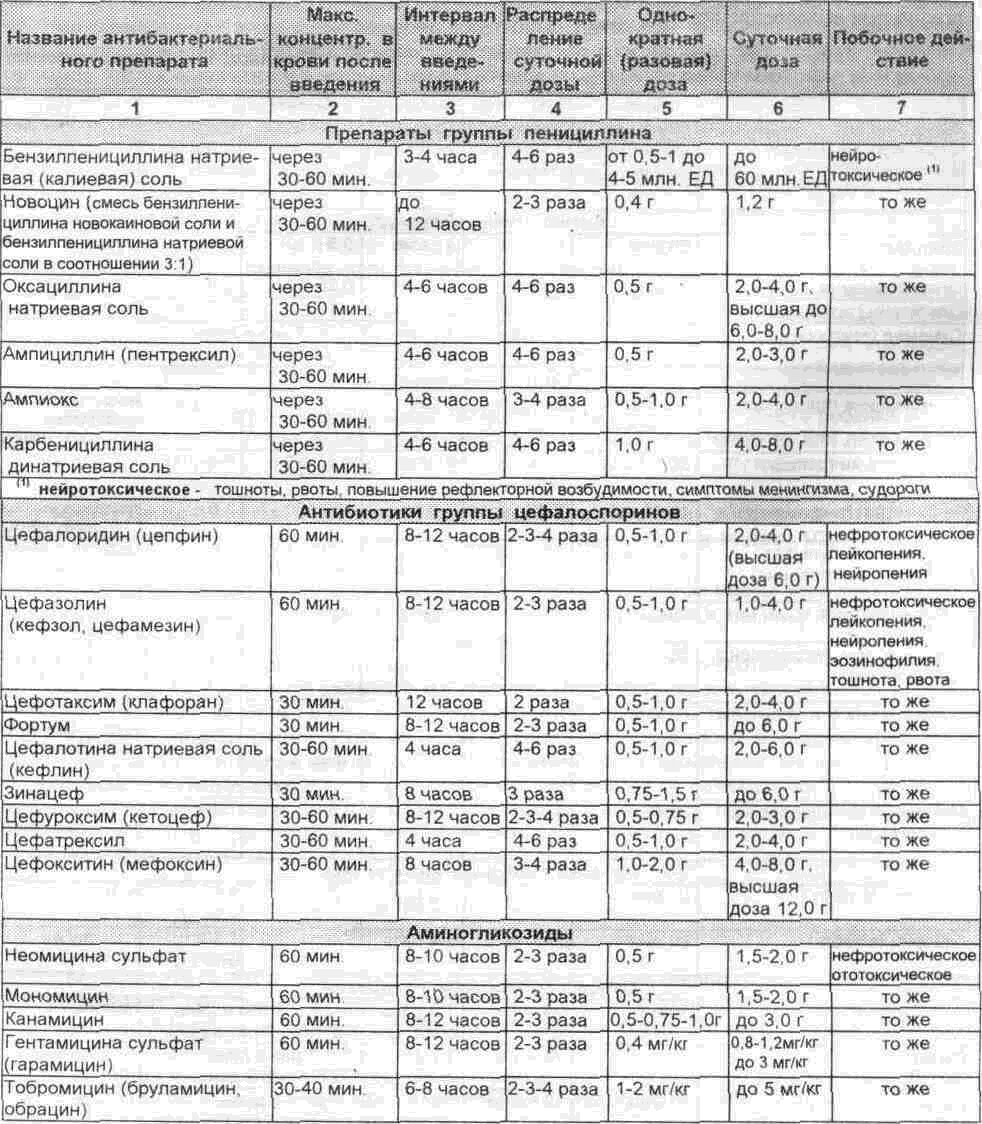

Таблица 1122 Применение антибактериальных препаратов в клинике

При лечении больных с подозрением на наличие анаэробной инфекции суточная доза пенициллина для взрослых должна быть не менее 25 000 000 - 30 000 000 ЕД Ампициллин карбенициллин и целафоридин аналогичны по своему действию бензилпенициллину Цефало-спорины также активны в отношении анаэробов Высокой активностью действия против неспо-рогенных анаэробов обладает метронидазол (трихопол) Метронидазол (метрогил) не оказывает прямого воздействия на факультативные анаэробы При приеме через рот он хорошо всасывается и быстро достигает эффективных концентраций в очаге поражения Дозировка его колеблется от 250 мг до 750 мг 3 раза в сутки

309

11 ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Мы используем метронидазол в комплексной антибактериальной терапии у больных с флегмонами лица и шеи при наличии клинических симптомов анаэробной микрофлоры. Местно этим больным назначаем растворы хлоргексидина, диоксидина, диметилсульфоксида, перекиси водорода, перманганата калия, препараты нитрофуранового ряда. Отмечен выраженный положительный эффект и корреляция улучшения лабораторных показателей с клиническими признаками выздоровления.

Таблица 11.2.2 (продолжение)

Аэробная инфекция, присутствующая в микробных ассоциациях, поглощая кислород, создает благоприятные условия для развития бактероидной инфекции. Метронидазол, как уже сказано ранее, применяется для лечения анаэробной инфекции. Отрицательной стороной применения этого препарата является то, что он проникает через плацентарный барьер, поэтому

310

11 2 Антибактериальная терапия

его не следует назначать беременным, особенно в ее ранние сроки Метронидазол обладает способностью вызывать сенсибилизацию к спиртным напиткам (М.Д. Машковский, 1994).

Применение антибиотиков целесообразно сочетать с применением сульфанила-мидов и препаратами нитрофуранового ряда. Сульфаниламиды инактивируют бета- лакто-мазу и'тем самым позволяют преодолеть устойчивость микробных возбудителей к пенициллину Некоторые виды бактероидов вырабатывают бета- лактомазу, снижающую концентрацию соответствующих антибиотиков в окружающих тканях, что способствует защите и тех микроорганизмов, которые находятся в ассоциации с бактероидами в очаге поражения, хотя в виде чистых культур эти бактерии являются чувствительными к соответствующим препаратам.

Комбинированным препаратом с активным бактерицидным действием является бактрим (бисептол), включающий сульфаниламидный препарат сульфаметоксазол и производное диа-минопиридина - триметоприм. Благодаря этому на метаболизм бактерий оказывается двойное блокирующее действие. При приеме внутрь препарат быстро всасывается и создает в организме высокие концентрации, которые сохраняются в течение 7 ч.

В комплексном лечении гнойно- воспалительных заболеваний челюстно- лицевой области находят широкое применение сульфаниламиды пролонгированного действия (сульфа-диметоксин, сульфален, сульфапиридазин). Необходимо помнить, что применение антибиотиков и сульфаниламидных препаратов способствует снижению содержания в организме аскорбиновой кислоты и витаминов группы В. А между тем известно, что недостаток в организме аскорбиновой кислоты резко ухудшает течение воспалительного процесса.

Известно, что терапевтические дозы лекарств в зависимости от возраста ребенка меняются Государственная фармакопея рекомендует рассчитывать дозу лекарств для детей исходя из их возраста. При этом дозу лекарственного вещества для взрослого принимают за единицу Ребенку дается определенная часть дозы взрослого.

• Ребенку до одного года назначают 1/24 -1/12 дозы взрослого, в один год - 1/12,

• в 2 года -1/8, в 4 года -1/6, в 6 лет-1/4, в 7 лет-1/3, в 14 лет-1/2,

• в 15-16 лет - 3/4 дозы взрослого.

Существует схема расчета доз лекарств для детей с учетом массы тела ребенка, изменения физиологических функций, а также переносимости детьми тех или иных препаратов

К = 2 х возраст(лет) + масса тела,

где К - % от дозы взрослого для ребенка определенного возраста и соответствующей массы тела. Например, для 4-летнего ребенка с массой тела 20 кг доза лекарств составит' 2 х 4 + 20 = 28 (28% дозы взрослого).

Уровень концентрации антибиотиков в крови лиц пожилого и старческого возраста, особенно при более или менее продолжительном применении, выше, чем у молодых, что связано с замедлением выделения этих веществ почками. Аминогликозиды. макролиды, тетрациклины и цефалоспорины можно применять только при отсутствии почечной недостаточности В гериатрической практике необходимо учитывать возможность ототоксиче-ского действия некоторых антибиотиков (стрептомицина, гентамицина, неомицина и др.) на функцию слуховых нервов, а также их способность вызывать развитие кандидоза, атрофиче-ского глоссита и дефицита витаминов группы В. При лечении лиц пожилого и старческого возраста с антибактериальными препаратами одновременно следует назначать противогрибковые препараты и поливитамины (табл. 11.2.2).

Антибактериальной активностью обладает такое сложное органическое соединение, как хлорофиллипт - препарат, содержащий смесь хлорофиллов, находящихся в листьях эвкалипта Препарат активен в отношении антибиотикоустойчивых стафилококков, его можно применять во внутрь, внутривенно, местно. Внутрь применяют по 25 капель 1% спиртового раствора хлорофиллипта ежедневно 3 раза в сутки за 40 мин до еды. Внутривенно препарат вводят при сепсисе. Для этого 2 мл 0,25% спиртового раствора хлорофиллипта разводят 38 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида (то есть в 20 раз). Раствор готовят перед употреблением и вводят внутривенно по 40 мл 4 раза в сутки ежедневно в течение 4-5 дней. При местном применении 1% спиртовой раствор разводят 1:5 в 0,25% растворе новокаина. Независимо от избранного способа применения препарата вначале определяют чувствительность к нему. С этой целью больному дают 25 капель препарата, растворенного в одной столовой ложке воды. При отсутствии через 6-8 ч признаков аллергии (отечность губ, слизистой зева и др.) хлорофиллипт можно применять.

Эктерицид - препарат, получаемый из рыбьего жира и содержащий водорастворимые продукты окисления, обладает выраженной антибактериальной активностью в отношении пио-генной микрофлоры (синегнойной и кишечной палочки, протея, стафилококка), в том числе и устойчивой к антибиотикам. Применяется местно в неразведенном виде. Мы промывали экте-

311

11 ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

рицидом послеоперационные раны на следующие сутки после операции вскрытия флегмоны, в последующем накладывали марлевые салфетки, обильно смоченные препаратом Через 2-3 дня исчезало обильное гнойное отделяемое из раны, улучшались репаративные процессы (А.А Тимофеев, 1988).

Хлоргексидин (синонимы Гибитан, Хибитан, Себитан и др.) является одним из наиболее активных местных антисептических средств Оказывает быстрое и сильное бактерицидное действие на грампопожительные и грамотрицательные бактерии. Не влияет на споры и вирусы Препарат сохраняет активность, но несколько сниженную, в присутствии крови и гноя. Для дезинфекции рук используется 0,5% спиртовой или 1% водный раствор На раны и ожоги применяют 0,2-0,5% водный раствор. Для промывания слюнных желез, верхнечелюстной пазухи и костных полостей мы пользуемся 0,05-0,1% водным раствором хлоргексидина.

Мазь, содержащая хлоргексидина биглюконат (1%) и гидрокортизон называется сиби-корт Обладает противомикробным и противовоспалительным действием Используется на лице при экземах, дерматитах с сопутствующими бактериальными инфекциями, рожистом воспалении и др.

Нами получен положительный эффект от применения антибактериального препарата -диоксидина. Он обладает активностью по отношению к протею, кишечной и синегнойной палочкам, стафилококку, стрептококку, анаэробам и другим микроорганизмам Терапевтическая концентрация препарата сохраняется в крови 4-6 ч. Препарат можно использовать как для внутривенного, так и для местного применения. В вену диоксидин вводят только капельным ме тодом; используют 0,5% его раствор в ампулах, который перед введением разводят в 5% растворе глюкозы или изотоническом растворе натрия хлорида до концентрации 0,2%. Суточную дозу препарата (600-900 мг) вводят однократно или в 2-3 приема (дробное введение). При дробном введении на каждую инъекцию используют 150 мл 0,2% раствора. Препарат вводят со скоростью 60-80 капель в 1 мин в течение 30 мин. При однократном введении ею вливают ка-пельно в течение 3-4 ч в дозе не более 700 мг (это соответствует 375 мл 0,2% раствора). Мест-но для промывания гнойных ран используют 0,5-1,0% раствор диоксидина с последующим наложением на раневую поверхность салфеток, смоченных этим раствором. Хороший эффект получен от применения 5% мази диоксидина. Среди побочных действий препарата следует отметить головную боль, озноб, повышение температуры тела, диспептические явления и судорожные подергивания мышц. В таких случаях нужно снижать дозу диоксидина и назначать ан-тигистаминные препараты или отменять его В условиях эксперимента выявлено тератогенное, эмбриотоксическое действие, в связи с чем он противопоказан при беременности

Диоксиколь - комбинированный препарат в виде мази, содержащей в 100 г мази 1 г диоксидина, 4 г тримекаина, 4 г метилурацила и полиэтиленоксида (основы) до 100 г Применяется местно в гнойно- некротической фазе течения раневого процесса Мазью пропитывают стерильные тампоны (салфетки) и рыхло тампонируют рану Перевязки делают ежедневно При большой раневой поверхности количество мази не должно превышать 100 i в сутки

Диоксипласт - аэрозольный препарат, содержащий диоксидин (1%), биорастворимыи полимер, наполнители и пропиллен (хладон-12). Препарат применяется при гнойно- воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей. Наносят его равномерно (толщина слоя пены 1,0-1,5 см) на раневую поверхность, предварительно очищенную от гнойно- некротических масс. В клинике препарат используется в 1-й фазе (гнойно- некротическая) течения раневого процесса

Лифузоль - аэрозоль, содержащий фурацилин (0,004 или 0,008 г), линетол (0,14 или 0,297 г), смолу специального состава, ацетон и смесь хладона- 11 и хладона- 12. Оказывает антимикробное действие и, кроме того, защищает раневую поверхность от загрязнения и сохраняется на коже в течение 6-8 дней Может быть удалена с помощью спирта, эфира, ацетона, хлороформа Препарат распыляют троекратно (через 15-20 секунд для подсыхания пленки) Лифузоль не следует применять для покрытия кровоточащих и мокнущих ран, при выраженном воспалении.

Алы-ипор - леофилизированный гель, содержащий в 1 г фурацилин (0,035 г), альгинат натрия (0,727 г) и кальция глюконат (0,237 г). Оказывает антимикробное, адсорбирующее, ра-нозаживляющее действие. Всасывая раневой экссудат, превращается в гелеобразную массу Применяется при вяло текущих ранах язвах ожогах. Меняют повязку по мере промокания и рассасывания геля.

Натрия уснинат - натриевая соль усниновой кислоты. Последняя является бактериальным веществом, выделенным'из лишайников. Усниновая кислота оказывает противомикробный эффект в отношении грамположительных бактерий Применяют препарат как в чистом виде per se (в порошке) или в смеси с сульфаниламидами (1 часть уснината натрия с 3 или 5 частями стрептоцида или др.), так в виде 1% водно- спиртового раствора или 0,5% и 0,3% раствора в пихтовом масле.

312

11 А Антибактериальная терапия

Новоиманин - антибактериальный препарат получаемый из растения зверобоя Действует преимущественно на (рамположительные микроорганизмы (в том числе на стафилококки. устойчивые к пенициллину) Используется для лечения гнойных ран в виде 0.1% раствора, который получают разведением 1% спиртового раствора стерильной дистиллированной водой. изотоническим раствором натрия хлорида или 10% раствором глюкозы Для промывания верхнечелюстной пазухи мы использовали 0,1-0,05-0,01% растворы

Эвкалимин - препарат полученный из лисгьев или побегов эвкалипта. Действует бакте-риостатически на стафилококки, спорообразующие бактерии, дифтерийную палочку Для промывания гнойных ран применяют 1% спиртовой раствор эвкалимина, разведенный ex tempore стерильной дистиллированной водой в виде промываний полостей, примочек на гнойные раны

Сангвиритрин - препарат, полученный из растения маклеи. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий Действует на дрожжеподобные и мицелиальные грибы Для лечения гнойных ран, ожогов и промывания полостей используют 0,2-0,1-0,05-0,01% водные растворы или 0,2% водно- спиртовой или 1% пи-нимент сангвиритрина

Известно, что при гнойно- воспалительных заболеваниях мягких тканей челюстно- лицевой области имеется нарушение локальной микроциркуляции, которая ограничивает поступление лекарственных веществ в очаг воспаления, где их продвижению препятствуют тканевые барьеры биологического вала Поэтому даже га часть химиопрепаратов, которая достигает гнойного очага, не может оказать бактерицидного действия на микрофлору, так как микроорганизмы находятся в некротизированных тканях, не имеющих связей с организмом Для внутри-артериального введения лекарственных препаратов в челюстно- лицевую область пользуются катетеризацией наружной сонной артерии через ее ветви. Практика показала, что наиболее приемлемым является введение катетера через поверхностную височную артерию Для ее обнажения делаем вертикальный или дугообразный разрез длиной до 2,5-3,0 см впереди козелка уха После выделения этой артерии ее берут на держалки и ретроградно вводят катетер Точность нахождения последнего определяется путем введения 0,5-1,% раствора метиленовою синего. Т.И. Стадии (1980). используя катетер с делениями, определил расстояние от верхнего края скуловой дуги (место введения катетера) до места отхождения передних ветвей наружной сонной артерии Мною получены следующие данные: расстояние от верхнего края скуловой дуги до начала верхней челюстной артерии равно (41 ±8) мм, от верхнего края скуловой дуги до устья лицевой артерии - (78±12) мм, устье язычной артерии отстояло от верхнего края скуловой дуги на (87±11) мм. Длина же участка лицевой артерии, необходимого для катетеризации, то есть от места перегиба этой артерии через край нижней челюсти до ее устья, по данным автора, была равна (48±8) мм.

При ретроградном внутриартериальном введении антибиотиков они попадают непосредственно в воспалительный очаг, не подвергаясь по пути изменениям, что позволяет регулировать содержание антибактериальных веществ в очаге и получить высокий терапевтический эффект при малых дозах препарата.

Мною определена фармакокинетика антибиотика в крови и ткани воспалительного очага челюстно- лицевой области и шеи при его внутримышечном введении при гнойно- воспалительных процессах. Установлено, что у всех лиц уже через 4-6 часов после введения препарата создается терапевтическая его концентрация в крови. В воспалительно измененные мягкие ткани патологического очага антибиотик не проникал совсем или там создавалась такая концентрация, которая значительно ниже минимальной подавляющей дозы Это указывает на недостаточный эффект общей антибиотикотерапии при лечении больных данной патологией Поэтому перед нами встал вопрос о нецелесообразности назначения антибиотиков у больных острыми серозными одонтогенными лимфаденитами, воспалительными инфильтратами и ограниченными гнойно- воспалительными заболеваниями мягких тканей. Тем более, что антибиотики, как мы выяснили, дополнительно угнетают неспецифическую резистентность организма Все мероприятия у больных с данными заболеваниями были направлены на повышение защитных сил организма путем внутримышечного введения лизоцима (А А Тимофеев, 1988)