- •1 1 Клинические методы обследования

- •II степень - рот открывается на 1 см,

- •1.2. Лабораторные ляетоды

- •1.3. Цитология ран и гнойного экссудата

- •1.4. Цитологическое исследование слюны

- •1.5. Рентгенологическое исследование

- •1.6.Сиалография

- •39 Рис. 1.6.20. Сиалограмма здоровой околоушной железы. Прямая проекция.

- •1.7. Компьютерная томография

- •1.8. Термодиагностика

- •1.9. Лимфография

- •2.2. Средства для ингаляционного наркоза

- •2.3. Средства для неингаляционного наркоза

- •2.4. Общие сведения об иннервации челюстно - лицевой области

- •2.5. Инфильтрационное обезболивание

- •2.6. Проводниковое обезболивание

- •2.6.1. Периферическое проводниковое обезболивание

- •2.6.2. Центральное проводниковое обезболивание

- •2.7. Общие осложнения местной анестезии

- •2.8. Местные осложнения

- •0 Ишемия кожи

- •294. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по в.М. Уварову ?:

- •296. Подскуловои путь мандибулярной анестезии по и.В. Бердюк:

- •3.1. Показания и противопоказания к удалению зубов

- •0 Показания к удалению зуба

- •3.2. Методика удаления зубов

- •117 Рис. 3.2.4. Щипцы для удаления резцов и премоляров на нижней челюсти.

- •3.3. Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 Удаление зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3. Удаление зубов

- •0 Уход за раной после удаления зуба

- •3 3 Особенности удаления отдельных групп зубов

- •3.4. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба

- •0 Перелом нижней челюсти

- •3 Удаление зубов

- •0 Отлом участка альвеолярного отростка

- •0 Отлом бугра верхней челюсти

- •3 4 Местные осложнения возникающие во время удаления зуба

- •0Х) Проталкивание зуба или его корня в мягкие ткани

- •3 Удаление зубов

- •3. Удаление зубов

- •3 4 Местные осложнения, возникающее во время удаления зуба

- •3.5. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •0 Кровотечение

- •3. Удаление зубов

- •0 Локальные способы гемостаза

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •5 Раз в день (суточная доза - 10-15 граммов) в течение 6-8 дней. Внутривенно вводят 5% рас-

- •3 Удаление зубов

- •0 Общие способы гемостаза

- •0 Профилактика

- •0 Особенности лечения больных с гемофилией

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •VIII и IX в крови больных от 0 до у/о.

- •IX в крови больных от 5,1 до 10%

- •VIII или IX на весь период лечения

- •3 Удаление зубов

- •0 Альвеолит

- •1981; Wolf, Schneider, 1984).

- •16,4%), И 4-х зубов (у 22,6%), а на нижней челюсти - после удаления 8-х (у 33,2%), 7-х (у 22,1%),

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1965; Ю.И. Вернадский, 1970; в.Е. Жабин, 197; ю.В. Дяченко, 1982).

- •1969). С помощью кожных проб с микробными аллергенами, а также лабораторных тестов мы

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1973; Я.М. Биберман, 1975). После промывания лунки теплым раствором антисептика и удале-

- •50% Раствором димексида с оксациллина натриевой солью (40% линимент димексида).

- •3 Удаление зубов

- •3 5 Местные осложнения, возникающие после удаления зуба

- •1.Показания к плановому удалению зуба ?:

- •2.Существуют ли абсолютные противопоказания к

- •29. Каким методом нужно проводить удаление корня

- •49. В каких формах может протекать альвеолит ?:

- •50. Для лечения альвеолита можно ли использовать

- •4. Характеристика острых неспецифических

- •22,8%, То к 1946-1950 гг она приблизилась к нулю (в.И Стручков, 1967) и в настоящее время

- •1959; А.Е. Верлоцкий, 1960; т.И. Фроловская, 1970; в.М. Уваров, 1971; в.И. Лукьяненко. 1976).

- •1. Острый: а) серозный, б) гнойный;

- •2. Хронический: а) гранулирующий, б) гранулематозный, в) фиброзный;

- •3. Обострившийся хронический.

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •1985, 1994, А а Тимофеев, 1989, 1995) Лишь в 4-10% случаев микроорганизмы могут быть за-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •9,5% Больных при первичных посевах гнойного экссудата и бактериоскопическом исследовании

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •58,8% (Ю.В Дяченко.1981) Изучен уровень обсемененности микроорганизмами воспалитель-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •56,7%, Анаэробы - 8,8%), так и в ассоциациях - 32,5% (только аэробов - 20,0%, только анаэро-

- •4 Характеристика острых неспецифических воспалительных процессов

- •26 Шт. На 100 подсчитанных клеток в мазке) указывает на то, что гнойник происходит из лимфа-

- •23. Наиболее часто причиной аллергизации

- •24. Нормергическая форма воспаления

- •25. Гиперергическая форма воспаления развивается

- •26. Гипоергическая воспалительная реакция

- •27. Фактор, который не определяет объем

- •1. Острый периодонтит:

- •2. Хронический периодонтит:

- •3. Хронический периодонтит в стадии обострения.

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •50Донтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •11*109 /Л в формуле крови наблюдалось увеличение числа нейтрофильных гранулоцитов

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 1 Периодонтит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.2. Периостит

- •1,7%, Пародонтит - у 1,7% больных. Заболевание чаще развивается после травматической

- •5 2 Периостит

- •1982). В возникновении острого одонтогенного периостита челюстей основным пред-

- •38"С. У 44% - от 38,1°с и выше

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •76%) И их палочкоядерных форм (8-20%). Количество эозинофильных лейкоцитов может сни-

- •52 Периостит

- •5. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 2 Периостит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •I очного костного образования на подлежащем кортикальном слое кости обнаруживаются

- •5 2 Периостт

- •5.3. Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •37 До 38°с. Нормальная температура тела в острый период одонтогенного остеомиелита на-

- •30"10 /Л Появляются молодые формы неитрофильных гранулоцитов (миелоциты юные па-

- •17 Мм/ч у большинства из них находится в пределах от 15 до 40 мм/ч Наиболее грозным в

- •5 Одонгогенные воспалительные заболевания чьлюстеи

- •5 3 Остеомиелит

- •5 3 Остеомиелит

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5 3 Остеомиелит

- •5.4. Особенности остеомиелита челюсти у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.4. Особенности остеомиелита у детей

- •5 Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей

- •5.5. Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей

- •5 5 Особенности течения одонтогенного остеомиелита у людей пожилого возраста

- •1. Периодонтит - это:

- •13. Припухлость мягких тканей при остром серозном

- •14. При остром серозном периодонтит изменения на

- •15. Боли при остром гнойном периодонтите:

- •23. Симптоматика острого гнойного периодонтита:

- •24. Симптоматика хронического гранулематозного

- •39. Гемисекция зуба • это:

- •40. Ампутация зуба - это:

- •41. Коронаро- радикуляционная сепарация - это:

- •27. При каком виде хронического периостита вновь

- •1. Остеомиелит- это:

- •2. Какой термин не относится к синониму

- •3. Какая теория происхождения остеомиелита

- •4. Какие патоморфологические изменения

- •63. Тактика лечения одонтогеиного остеомиелита в

- •64. Патогномоничные симптомы острого

- •65. Перед проведением секвестрэктомии на верхней

- •6. Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи ( гайморит)

- •7. Затрудненное прорезывание зубов мудрости

- •7.1. Задержка прорезывания ( ретенция ) и смещение ( дистопия ) зуба

- •7.2. Осложнения, связанные с затрудненным прорезыванием зуба мудрости (перикоронит)

- •1. Осложнения, характеризующиеся преимущественным вовлечением в воспалительный процесс мягких тканей, покрывающих и окружающих зуб (острые и хронические рецидивирующие перикорониты).

- •9.1. Диагностика гнойно - воспалительных заболеваний мягких тканей

- •9.2. Лимфаденит

- •9.3. Воспалительный инфильтрат

- •9.4. Абсцессы и флегмоны

- •0 Абсцессы и флегмоны скуловой области

- •0 Флегмоны глазницы

- •0 Абсцессы челюстно- язычного желобка

- •108. С флегмонами каких клетчаточных пространств дифференцируется флегмона подвисочной и крылонёбной ямок:

- •10.Неодонтогенные воспалительные заболевания лица

- •10.1. Фурункулы и карбункулы

- •I. Неосложненные формы фурункулов и карбункулов.

- •II. Рецидивирующие фурункулы.

- •10.2. Рожистое воспаление

- •10.3. Сибирская язва

- •10.4. Нома

- •1. Фурункул - это: 2. Возбудителем фурункулов и карбункулов

- •14. Сибирская язва • это:

- •15. Нома-это:

- •20. Для какого заболевания характерно высыпание на коже группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов ?:

- •21. Для какого заболевания характерны следующие эритематозные пятна: увеличивающиеся по периферии, сливающиеся между собой;

- •11.2. Антибактериальная терапия

- •11.3.Дезинтоксикационное и общеукрепляющее лечение

- •11.4. Иммунотерапия

- •11.5. Физиотерапия

- •11.6. Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний

- •6. Первичный шов • это;

- •7. Вторичный ранний шов • это:

- •9. Показания к наложению первичных швов.

- •44. Атермическая доза эп увч назначается:

- •45. При назначении термической дозы

- •12.2. Медиастинит

- •12.3. Сепсис

- •32. Определение по клиническим признакам стадии двс синдрома (коагулопатии потребления):

- •33. Правильное определение понятия "сепсис":

- •13.2. Актиномикоз

- •13.3. Сифилис

- •13. Туберкулезная волчанка характеризуется появлением:

- •14. Скрофулодерма (колликвационный туберкулез) характеризуется появлением:

- •15. Милиарно- язвенный туберкулез характеризуется появлением:

- •16. Диссеминированный милиарный туберкулез лица характеризуется появлением:

- •17. Папуло- некротический туберкулез характеризуется появлением:

- •35. Схема проведения метода лечения актиномикозл по Сутеевой т.Г.:

- •37. Схема лечения актиномикоза по АснинуД.И.

- •38. Реинфекция - это'

- •39. Суперинфекция - это

- •40. Инкубационный период для первичного сифилиса составляет:

А А Тимофеев

Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии

том 1

1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО |

|

1.1 КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ |

7 |

С'") Выяснение жалоб |

7 |

® Сбор анамнеза |

8 |

0 Физикальные методы |

8 |

1.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ |

12 |

0 Кровь |

12 |

© Моча |

17 |

1 3 ЦИТОЛОГИЯ РАН И ГНОЙНОГО ЭКССУДАТА |

17 |

1.4 ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЮНЫ |

22 |

1.5 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |

23 |

1 6. СИАЛОГРАФИЯ |

32 |

1.7 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ |

43 |

1.8, ТЕРМОДИАГНОСТИКА |

47 |

® Контактная термография |

47 |

0 Дистанционная инфракрасная термография |

48 |

1.9 ЛИМФОГРАФИЯ |

55 |

1.1. КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование больного с хирургической патологией челюстно- лицевой области - это комплекс исследований, проводимых для выявления индивидуальных особенностей больного, с целью установления диагноза, подбора рационального лечения, наблюдения за течением заболевания, определения прогноза.

Обследование больного включает: выяснение жалоб, сбор анамнеза, физикальный (осмотр, пальпация, перкуссия ), инструментальный, лабораторный, рентгенологический, цитологический, патогистологический и другие методы исследований

При опросе больного определяется его нервно- психический статус, интеллектуальное развитие и, на основании этого, следует анализировать жалобы и ход развития заболевания.

0х) Выяснение жалоб

Обследование всегда начинается с выяснения жалоб на настоящий момент заболевания Жалобы больных обычно разнообразны на болевые ощущения, припухлость, наличие дефектов и деформаций (врожденных, возникших после травм, болезней и др. )

Если больной жалуется на боль, то вначале следует установить возможную причину ее возникновения (самостоятельная или проявляется после воздействия тех или иных раздражителей, при глотании, разговоре, связанная с приемом пищи или движением челюсти, языком, зависящая от положения больного ), ее характер (острая или тупая, жгучая, режущая, рвущая, дергающая), интенсивность (сильная, средняя, слабая), продолжительность (постоянная или приступообразная ), локализованность (разлитая или локальная, наличие иррадиации в ту или иную область ), биоритмичность (дневные или ночные боли, сезонность и т.п. ) Необходимо помнить, что при восстановительных процессах в челюстно- лицевой области у больных наблюдаются головные боли, головокружение, слабость, недомогание, озноб, потеря аппетита, сна и другие симптомы, которые отражают выраженность интоксикации организма. Выяснение этих данных способствует дифференциальной диагностике между заболеваниями зубов, нер-аов, воспалительными и опухолевыми процессами в челюстных костях, мягких тканях, слюнных железах и т.п.

При наличии жалоб на припухлость выясняют с чем связано ее появление, как быстро она увеличивается в размерах или находится в стабильном (неизмененном) состоянии или может уменьшаться, вплоть до ее исчезновения. Необходимо также уточнить, сопровождается ли появление припухлости болевыми проявлениями, их характер, интенсивность, продолжительность и локализованность. Сопровождаются ли болевые ощущения нарушениями акта жевания, глотания и дыхания. Эти сведения помогают провести дифференциальную диагностику между воспалительными заболеваниями, травматическими повреждениями, злокачественными и доброкачественными новообразованиями, неопухолевыми процессами слюнных желез (сиалоадениты, сиалодохиты, сиалозы, синдромы с поражениями больших слюнных желез) и ДР

7

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛ ЮСТНО-ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО

Больные могут предъявлять жалобы по поводу деформации или дефекта твердых или мягких тканей чепюстно- лицевой области, вызывающих функциональные и косметические нарушения. В этих случаях врачу необходимо выяснить их происхождение. т.е. врожденные или приобретенные дефекты и деформации (после травмы, воспалительных процессов, опухолей, ранее проводимых оперативных вмешательств и прочее).

® Сбор анамнеза

После уточнения жалоб больных необходимо приступить к сбору анамнеза заболевания. Определяют длительность его течения, начальную симптоматику, возможную причину возникновения, динамику течения, применявшееся лечение(медикаментозное, хирургическое ). При наличии у таациента имеющейся документации по поводу проведенного обследования и лечения (выписка из истории болезни, рентгенограммы, лабораторные анализы, специальные методы исследования, заключения специалистов ) необходимо с ней ознакомиться. Следует уточнить развитие заболевания после оперативных вмешательств, инфекционных заболеваний, болезней внутренних органов. *

При травме устанавливается время, место и обстоятельства получения травмы, ее причину (бытовая, транспортная, уличная, производственная, спортивная). Выясняют терял ли больной сознание и на какое время, были ли тошнота, рвота, головокружение, кровотечение из носа, ушей, когда и кем была оказана первая медицинская помощь, в чем она заключалась, каким транспортом пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. Когда и как вводилась противостолбнячная сыворотка или столбнячный анатоксин, в каких дозировках. Обязательного уточнения требует факт получения травмы в состоянии алкогольного опьянения.

При обращении больных с неврогенными болями необходимо собрать неврологический статус пациента. При кровотечениях (после травм, удалений зубов, оперативных вмешательств ) нужно собрать данные о его длительности после ранее перенесенных операций, порезов, ушибах, экстракций зубов и др.

Врожденные дефекты и деформации требуют выяснения данных семейного анамнеза (наследственность ), характер течения первой половины беременности (особенно второй и третий месяц внутриутробного развития плода ) и родов, особенности развития в детском возрасте и позже При приобретенных дефектах и деформациях уточняют причину их возникновения (травматические повреждения, неспецифические и специфические воспалительные процессы, ожог, опухолевые заболевания, ранее перенесенные операции и др.)

Анамнез жизни посвящается физическому, психическому и социальному развитию обследуемого (выясняются условия труда, быта, характер питания, вредные привычки, перенесенные оперативные вмешательства и заболевания, аллергические реакции на медикаменты ).

® Физикальные методы

Осмотр больного проводят в стоматологическом кресле. При тяжелом общем состоянии пациента обследование производят на кушетке, на кровати, на операционном столе в перевязочной или в стоматологическом кресле, уложенном в горизонтальном положении. Врач осуществляет осмотр в хирургических перчатках. Для обследования больных используются следующие инструменты.

1 Шпатель - для отведения губ, щек, языка, при осмотре языка, подъязычной области, нёбных миндалин, глотки.

2. Пинцет стоматологический или анатомический - для определения степени подвижности зубов и их перкуссии.

3. Стоматологическое зеркало - для осмотра зубов, задней поверхности языка, подъязычной области, нёба.

4. Зубной зонд (угловой или штыковидный) - для определения глубины зубо- десне-вых карманов и дефектов коронковой части зубов.

5. Тонкий зонд Баумана, затупленные тонкие инъекционные иглы, полиэтиленовые слюнные катетеры - для зондирования протоков больших слюнных желез или свищевых ходов.

6. Пуговчатый зонд - для зондирования оро- антральных сообщений, свищей, глубоких ран мягких тканей, дефектов нёба и челюстных костей.

При осмотре наружных покровов челюстно- лицевой области необходимо, в первую очередь, обратить внимание на наличие или отсутствие асимметрии лица. Следует обратить внимание на характер нарушения симметрии (отек, воспалительный инфильтрат, деформация, дефект, опухолеподобное образование и др. ). Определяется изменение кожных покровов (цвета, тургора), наличие свищевых отверстий на коже и характер отделяемого из них. Обра-

___________________Т. 1. Клинические методы обследования___________________

щает на себя внимание наличие рубцов (форма, длина ), величина губ, окраска слизистой оболочки красной каймы, размеры ротовой щели, симметричность ее углов, степень открывания рта.

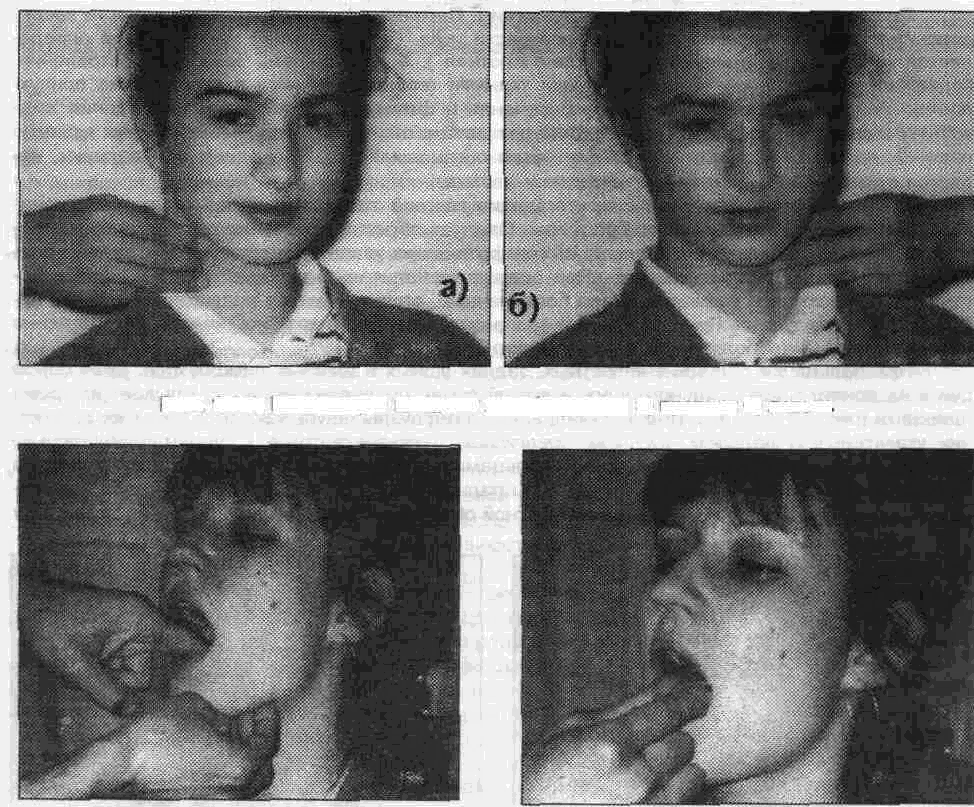

После осмотра приступают к пальпации. Пальпация - метод диагностического исследования путем ощупывания определенной части тела. При пальпации мягких тканей определяется консистенция припухлости (мягваст, плотная ), болезненность, зона распространения. подвижность, спаянность с окружающими тканями (собирается кожа в складку над припухлостью или нет ), наличие участков размягчения и флюктуации (симптом нахождения жидкости в замкнутой полости ). Последняя будет истинной, если определяется в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Флюктуация ощущаемая только в одном направлении, является ложной (при опухолях мягких тканей - липоме).

Пальпируются все неровности, утолщения костной тканкг, определяется их симметричность, болезненность, уточняются размеры. Следует обратить внимание на состояние регио-нарных лимфатических узлов. Пальпация лимфатических узлов позволяет установить их велм»-чину, консистенцию, болезненность. При острых воспалительных процессах лимфоузлы бы»-стро увеличиваются в размерах, резко болезненные, ограничение их подвижности, может наблюдаться флюктуация. При хронических воспалительных заболеваниях лимфоузлы медленно увеличиваются, малоболезненные, подв1ажность сохраняется!

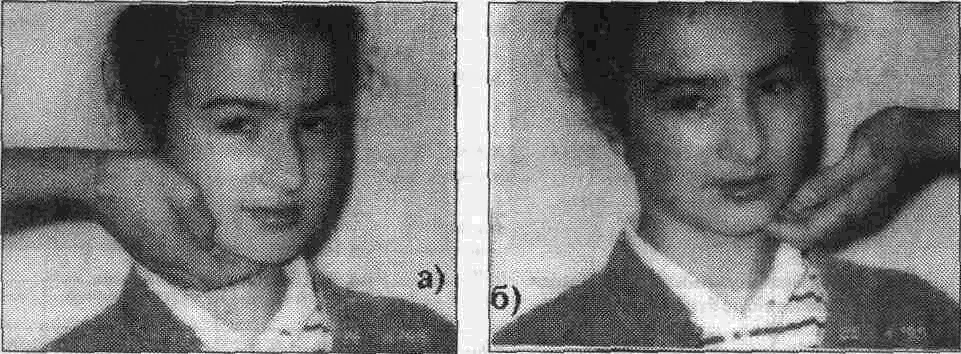

При пальпации: поднижнечепюстных, задних ушных и шейных лимфоузлов, врач одной рукой наклоняет голову больного вниз, а другой рукой, последовательно, ощупывает их тре»мя пальцами (рис, l.t.1-1.1.6 ). Подподбородочные лимфоузлы ощупываются в таком ж& положении указательным пальцем. Щечные, иосогубные, нижнечелюстные ( супрамандибулярные)' лимфоузлы пальпируются бимамуально - пальцами одной руккг со стороны полости рта, другой - снаружи. Околоушные лимфатические узлы пальпируются двумя - тремя пальцами в проекции ветви нижней челюсти или позадичелюстной области, а также бимануально - по переднему

Рис. 1.1.1. Пальпация поднижнечелюстных лимфоузлов: а) правых; б) левых.

Рис. 1.1.2. Пальпация подподбородочных лимфоузлов.

Рис. 1.1.3. Пальпация надключичных лимфоузлов.

___________________1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО___________________

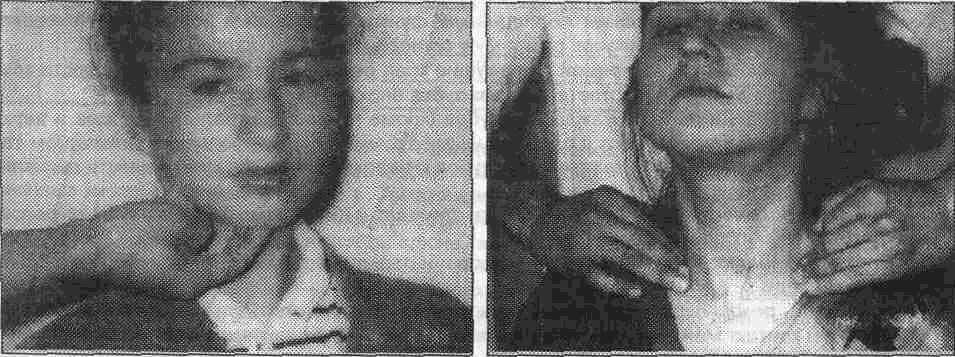

краю околоушных желез. При ощупывании надключичных лимфатических узлов ( расположенных в большой и малой надключичных ямках) врач становится позади больного и прощупывает их тпрмя папкиами ппмршр-нными на ключице

Рис.

1.1.4.

Пальпация шейных лимфоузлов: а) правых;

б) левых.

Рис. 1.1.5. Бимануальная пальпация Рис. 1.1.6. Пальпация языка. поднижнечелюстной железы.

Обследование полости рта заключается в определении прикуса, открывании рта, осмотра преддверия и собственно полости рта, зева, зубов.

Прикус может быть физиологический или патологический. Физиологический прикус -положение зубов верхней и нижней челюсти, при котором имеется наибольший контакт между зубами челюстей, что обеспечивает полноценную функцию жевания и нормальный внешний вид. Среди физиологических прикусов различают ортогенический и ортогнатический.

Ортогенический прикус (прямой ) - режущие края резцов и клыков нижней челюсти контактируют с режущими краями соответствующих зубов верхней челюсти.

Ортогнатический прикус - каждый из зубов (кроме нижних центральных резцов и верхних третьих моляров) контактируют с одноименными зубами и одним соседним с ним зубом таким образом, что щечные бугры жевательных зубов и передние зубы верхней челюсти несколько перекрывают нижние.

При патологическом прикусе нарушена функция и (или) внешний вид зубных рядов Среди патологических прикусов различают:

бипрогнатический - альвеолярные отростки и передние зубы обеих челюстей несколько отклонены кпереди ;

глубокий - резцы верхней и нижней челюстей глубоко заходят друг за друга и отсутствует правильный контакт между режущими и жевательными поверхностями зубов ;

дистальный (прогнатический ) - резцы и клыки верхней челюсти расположены впереди соответствующих зубов нижней челюсти ;

10

1 1 Клинические методы обследования

мезиальный (прогеническим ) - резцы и клыки нижней челюсткг расположены впереди соответствующих зубов верхней челюсти

Различают также м другие раэновкгдности патологического прикуса (латеральный, открытый, снижающийся, глубокий блокирующий и крышеобразный)

В детском возрасте, при наличии только молочных зубов прикус называют мопочмым, а при наличии как молочных так и постоянных зубов - сменным (смешанным ) прикусом, (табл 1 1 1, 1 1 2)

Таблиц» 1.1.1.

Сроки прорезывания, формирования м рассасыжмвия моточных зубов ( no AJL Колесову, 19«5 г. ^

Зуб |

Начало минераяиза-цм» (внутриутробный период), мес. |

{»ме() |

Ко«*ецфармировам)мя <М>^ |

» 1Ч11ГИ111 ------- .г. •II -——— —ВЛЕКЛО' ВЖС^мЯИБ—^кр ММИ МСФИФв{ГОЛ^ |

1-Й |

4^ |

6-8-м |

•о 2-му |

с 5-го |

2-й |

4^2 |

8-12-й |

ко 2-му |

с 6-го |

3-й |

^ |

12-16-й |

к 4-му |

с 7-го |

4-й |

7\ |

16-20-м |

н5чму |

с 8-го |

5-й |

7\ |

20-30-й |

к 4-му |

с 7-п» |

В норме открывание рта должно быть, примерно, на 5 см. или на три попер о* типа It, т. IV пальцев, введенных между центральными резцами. При воспалительных процессах челюст-но- лицевой области жевательные мышцы также могут вовлекаться, что вызывает затруднение открывания рта и делает его болезненным. Вернадский Ю-И. различает три степени воспалительной (миогенной) контрактуры челюстей

/ степень - имеется небольшое ограничение открывания рта,

II степень - рот открывается на 1 см,

III степень - челюсти полностью сведены, самостоятельное открывание рта больным невозможно.

Таблица 1.1.2.

Сроки прорезывания, формирования и рассасывания постоянных зубов ( по АЛ. Колесову, 1985 г.)

Зуб |

Сроки закладки фолпикуяг» |

Начало минерализации |

Окончаний формирования эм»" ли {год} |

Сроки прорезывания (год» j |

Сроки формирования корней <гоя) |

1-й |

8 мес. внутри-утр. разв. |

6-и мес. |

4-5 |

6-8-й |

10-й |

2-й |

тоже |

9-и мес. |

4-5 |

8-9-й |

10-й |

3-Й |

тоже |

6 -и мес. ' |

6-7 |

10-11-й |

13-й |

4-й |

в 2 года |

2 1^ года |

5-6 |

9-10-й |

12-й |

5-й |

в 3 года |

3 1/; года |

6-7 |

11-12-й |

12. и |

6.Й |

5 мес внутри-утр. разв. |

9 мес. внутриутр. разв. |

2-3 |

6-й |

10-й |

7.й |

в 3 года |

3 1/; года |

7-8 |

12-13-й |

15-й |

8-й |

в 5 лет |

8 -и год |

не ограничены |

различные |

не ограничены |

Далее переходим к обследованию преддверия полости рта, т.е состояние (цвет, подвижность, увлажненность ) слизистой оболочки губ и щек Обращаем внимание на малые слюнные железы (щечные и губные ) Осматриваем слизистую оболочку десен (десневой край, десневые сосочки и десневую борозду ), подъязычную область, язык, зев, уздечку губ и языка Необходимо определить выделяется ли слюна (жидкая, вязкая, прозрачная, мутная, с хлопьями фибрина или гноя) из выводных протоков околоушной и поднижнечелюстной желез Паль-паторно обследуем альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей (альвеолярные дуги, возвышения, гребни, бугры ) Затем приступаем к осмотру зубов (перкуссии, определению степени подвижности), записывают зубную формулу

Электроодонтодиагностика дает возможность определить жизнеспособность пульпы зуба

показатели до 5-8-10 мкА указывают на нормальное состояние пульпы;

11

1 ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОГО БОЛЬНОГО

• при увеличении показателей от 10 до 60 мкА необходимо думать о патологических измене ниях в коронковой пульпе,

• от 60 до 90 мкА - патологические изменения в корневой пульпе, вплоть до ее гибели,

• при показателях 100-200 мкА возникает уже раздражение периодонта;

свыше 300 мкА - патологические изменения в периодонте.