- •Курсовое проектирование по теплотехнике

- •Общие указания по выполнению проекта

- •Расчетная часть проекта

- •1. Расчет тепловой нагрузки

- •1. Удельные тепловые характеристики зданий

- •2. Выбор теплоносителя

- •3. Подбор котлов

- •4. Регулирование отпуска теплоты котельной

- •5. Подбор питательных устройств и сетевых насосов

- •Расход питательной воды

- •6. Расчет водоподготовки

- •2. Расчетные показатели катионитовых фильтров и солерастворителей

- •7. Тепловая схема котельной

- •8. Компоновка котельной

- •9. Технико-экономические показатели работы котельной

- •10. Расчет главной магистрали водяной тепловой сети

- •3. Стальные электросварные трубы для тепловых сетей

- •4. Нормы потерь теплоты (Вт/м) изолированным трубопроводом длиной 1 м двухтрубных водяных тепловых сетей подземной прокладки

- •5. Основные требования к размерам непроходных каналов

- •Графическая часть проекта

- •ПриложениЯ

- •Усредненные значения расчетных температур внутреннего воздуха различных зданий и сооружений

- •Параметры микроклимата животноводческих и птицеводческих помещений

- •Расчетные климатические данные отопительного периода

- •Коэффициенты местных сопротивлений ζ в тепловых сетях

- •Плотность воды ρв в зависимости от температуры

- •Плотность пара ρп в зависимости от давления

- •Количество кормов, подлежащих тепловой обработке в суточном рационе животных и птицы, и удельный расход теплоносителя

- •Основные технические данные чугунных секционных котлов, устанавливаемых в отопительно-производственных котельных

1. Расчет тепловой нагрузки

Тепловая нагрузка по характеру распределения во времени бывает сезонная и круглогодовая. Сезонная (расходы теплоты на отопление и вентиляцию) зависит в основном от климатических условий и имеет сравнительно постоянный суточный и переменный годовой график нагрузки. Круглогодовая (расходы теплоты на горячее водоснабжение и технологические нужды), напротив, практически не зависит от температуры наружного воздуха и имеет очень неравномерный суточный и сравнительно постоянный годовой график потребления теплоты.

Расчетную тепловую нагрузку котельной отопительно-производственного типа определяют отдельно для холодного и теплого периодов года. В зимнее время она складывается из максимальных расходов теплоты на все виды теплопотребления:

Фр = 1,2(ΣФот + ΣФв + ΣФг.в + ΣФт), (1)

где 1,2 - коэффициент запаса, учитывающий потери теплоты в тепловых сетях, расход теплоты на собственные нужды котельной и резерв на возможное увеличение теплопотребления хозяйством; ΣФот, ΣФв, ΣФг.в, ΣФт - максимальные потоки теплоты, расходуемой всеми потребителями системы теплоснабжения соответственно на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды, Вт.

В летнее время нагрузку котельной составляют максимальные расходы теплоты на технологические нужды и горячее водоснабжение:

Фр.л = 1,2(ΣФт + ΣФг.в.л), (2)

Суммарные расходы теплоты на все виды теплопотребления определяют по расчетным максимальным расходам теплоты, указанным в типовых или индивидуальных проектах зданий и сооружений, включенных в систему централизованного теплоснабжения. При отсутствии проектной документации расходы теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды определяют по приближенным формулам.

Расход теплоты на отопление и вентиляцию. Максимальный поток теплоты (Вт), расходуемой на отопление жилых и производственных зданий и подогрев воздуха в приточной системе вентиляции, ориентировочно определяют по следующим формулам:

Фот = qотVн(tв – tн)a; (3)

Фв = qвVн(tв – tн.в), (4)

где qот и qв — удельные отопительная и вентиляционная характеристики здания, Вт/(м3•ºС), принимают по таблице 1; Vн — объем здания по наружному обмеру (без подвальной части), м3; принимают по типовым проектам или определяют путем перемножения длины на ширину и высоту от планировочной отметки земли до верхнего карниза; tв — средняя расчетная температура воздуха, характерная для большинства помещений здания, ºС (см. приложения 1 и 2); tн — расчетная зимняя температура наружного воздуха, ºС (см. приложение 3); а — поправочный коэффициент, учитывающий влияние расчетной разности температур, определяют по формуле

![]() ; (5)

; (5)

tн.в — расчетная зимняя вентиляционная температура наружного воздуха, (см. приложение 3).

1. Удельные тепловые характеристики зданий

Здания |

Vн, тыс. м3 |

Удельные тепловые характеристики, Вт/(м3•ºС) |

|

qот |

qв |

||

|

|

|

|

Жилые здания |

0,34 |

0,89 |

Не учитывается |

|

0,47 |

0,78 |

То же |

|

1,24 |

0,55 |

“ |

|

1,65 |

0,54 |

“ |

|

2,46 |

0,51 |

“ |

|

|

|

|

Ремонтные мастерские |

10…15 |

0,6…0,5 |

0,17…0,11 |

Гаражи |

3 |

0,70 |

Не учитывается |

|

5 |

0,64 |

0,81 |

|

|

|

|

Помещение для содержания крупного рогатого скота: |

|

|

|

молодняка |

≤10 |

0,291 |

1,396 |

взрослых животных |

≤10 |

0,174 |

1,047 |

Помещение для содержания свиней: |

|

|

|

молодняка |

≤5 |

0,407 |

1,280 |

взрослых животных |

≤5 |

0,174 |

1,105 |

Помещение для содержания птицы |

≤10 |

0,756 |

1,396 |

Примечание. В таблице указаны объемы типовых жилых зданий.

Максимальный поток теплоты (Вт), расходуемой на отопление и вентиляцию общественных зданий, определяют по формулам:

ΣФот.общ = 0,25 ΣФот.ж, (6)

где ΣФот.ж — расход теплоты на все жилые здания.

ΣФв.общ = 0,6 ΣФот.общ. (7)

Расход теплоты на горячее водоснабжение. Средний поток теплоты (Вт), расходуемой за отопительный период на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Фг.в.ср = qг.в m, (8)

где qг.в. - укрупненный показатель среднего потока теплоты (Вт), расходуемой на горячее водоснабжение одного человека с учетом общественных зданий поселка; принимается в зависимости от средней за отопительный период нормы потребления воды при температуре 55°С на одного человека g, л/сут:

g, л/сут 85 90 105

qг.в, Вт 320 332 376

Для жилых домов квартирного типа, оборудованных умывальниками, мойками и душами, g = 85 л/сут; для таких же домов, но с ваннами g = 105 л/сут; т - число жителей (из расчета 4 человека в одной квартире).

Максимальный поток теплоты (Вт), расходуемой на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий,

Фг.в = 2,4 Фг.в.ср. (9)

Для производственных зданий максимальный поток теплоты (Вт), расходуемой на горячее водоснабжение

Фг.в = 0,278 QV ρв cв (tг - tх), (10)

где QV - часовой расход горячей воды, м3/ч. Для душевых бытовых помещений из расчета одновременной работы всех душевых сеток в течение 1 ч в сутки QV = ng·10-3 (n - число душевых сеток из расчета: 2 сетки на каждое производственное здание; g = 250 л/ч - расход воды на 1 душевую сетку); ρв - плотность воды (983 кг/м3); св - удельная теплоемкость воды, равная 4,19 кДж/(кг · 0С); tг - расчетная температура горячей воды, равная 55°С; tх - расчетная температура холодной (водопроводной) воды, принимаемая в зимний период 5°С.

В животноводческих помещениях максимальный поток теплоты (Вт), расходуемой на горячее водоснабжение (tт = 40...60°С), для санитарно-гигиенических нужд (подмывание вымени, мытье молочной посуды, доильных аппаратов, молокопроводов, шлангов и другого оборудования, уборка помещений)

![]() , (11)

, (11)

где β - коэффициент неравномерности потребления горячей воды в течение суток; принимают β = 2,5; п - число животных данного вида в помещении; g - среднесуточный расход воды на одно животное, кг (принимают для коров молочных пород 15 кг, телят и молодняка крупного рогатого скота 2, свиноматок подсосных 5, свиней на откорме 0,5, птицы 0,5 кг).

Поток теплоты (Вт), расходуемой на горячее водоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в летний период, по отношению к отопительному снижается и определяется по следующим формулам:

для жилых и общественных зданий

Фг.в.л = 0,65 Фг.в; (12)

для производственных зданий

Фг.в.л = 0,82 Фг.в. (13)

Расход теплоты на технологические нужды. Расчетный поток теплоты (Вт), расходуемой на технологические нужды ремонтных мастерских и автогаражей,

Фт = 0,278ψD(h – phвоз), (14)

где ψ - коэффициент спроса на теплоту, равный 0,6...0,7; D - расход теплоносителя (пара или воды), кг/ч; h - энтальпия теплоносителя, кДж/кг; p - коэффициент возврата конденсата или обратной воды, обычно принимаемый равным 0,7; hвоз - энтальпия возвращаемого конденсата или обратной воды, кДж/кг (можно принять hвоз = 270...295 кДж/кг).

Расход пара D для ремонтных мастерских можно принять 100...120 кг/ч.

Расход теплоносителя — воды (при 95 °С) для получения смешанной воды температурой tсм

![]() . (15)

. (15)

Расход горячей воды (tсм = 60 0С) для автогаражей

Dсм = ng/24, (16)

где n - число автомобилей, подвергающихся мойке в течение суток (например: 5 легковых и 20 грузовых); g - среднесуточный расход воды на мойку одного автомобиля, кг/сут. Для легкового автомобиля g = 160 кг/сут, для грузового g = 230 кг/сут.

Поток теплоты (Вт), расходуемой на технологические нужды животноводческих помещений, определяют по укрупненным нормам расхода пара и горячей воды на тепловую обработку кормов:

, (17)

, (17)

где β — коэффициент неравномерности потребления теплоты на технологические нужды в течение суток; принимают β = 4; n — число видов корма; Мк — количество подлежащего тепловой обработке корма данного вида в суточном рационе животных (приложение 9), кг; dк - удельный расход пара или горячей воды на обрабатываемый корм данного вида (приложение 9), кг/кг; hк — энтальпия используемого пара или горячей воды, кДж/кг.

В аппараты для тепловой обработки кормов лучше и экономичнее подавать пар с избыточным давлением до 68,7 кПа. При большем давлении расход пара увеличивается, время запаривания кормов не сокращается, а качество их ухудшается.

Поток теплоты (Вт), расходуемой на пастеризацию молока,

![]() , (18)

, (18)

где mм — масса молока, обрабатываемая в пастеризаторе, кг/ч; см - теплоемкость молока, равная 3,94 кДж/(кг · ºС); t΄м — температура молока до пастеризации, °С (у охлажденного t΄м = 5 °С, после дойки t΄м = 35 °С); t΄΄м — температура молока после пастеризации, °С; принимают t΄΄м = 85 °С.

Если принять суточный удой от одной коровы, равный 10 кг, тогда, например, для коровника на 200 коров будет 2000 кг молока в сутки. Учитывая две дойки (утреннюю и вечернюю), нагрузка на пастеризатор сократиться вдвое и составит mМ = 1000 кг/ч.

Поток теплоты (Вт), расходуемой на пропаривание молочных фляг,

Фт = 0,278 dф n hп, (19)

где dф - расход пара на пропаривание одной фляги (dф = 0,2 кг); n — число фляг; hп - энтальпия пара, кДж/кг (при избыточном давлении 39,2 кПа hп = 2636 кДж/кг).

Вместимость одной фляги 38 л (примерно 40 кг). Тогда необходимое число фляг для коровника на 200 коров n = 1000:40 = 25.

Построение годового графика тепловой нагрузки. Годовой расход теплоты на все виды теплопотребления может быть подсчитан по аналитическим формулам, но удобнее определять его графически из годового графика тепловой нагрузки, который необходим также для установления режимов работы котельной в течение всего года. Такой график строят в зависимости от длительности действия в данной местности различных наружных температур, что определяется по климатическим справочникам или по приложению 3.

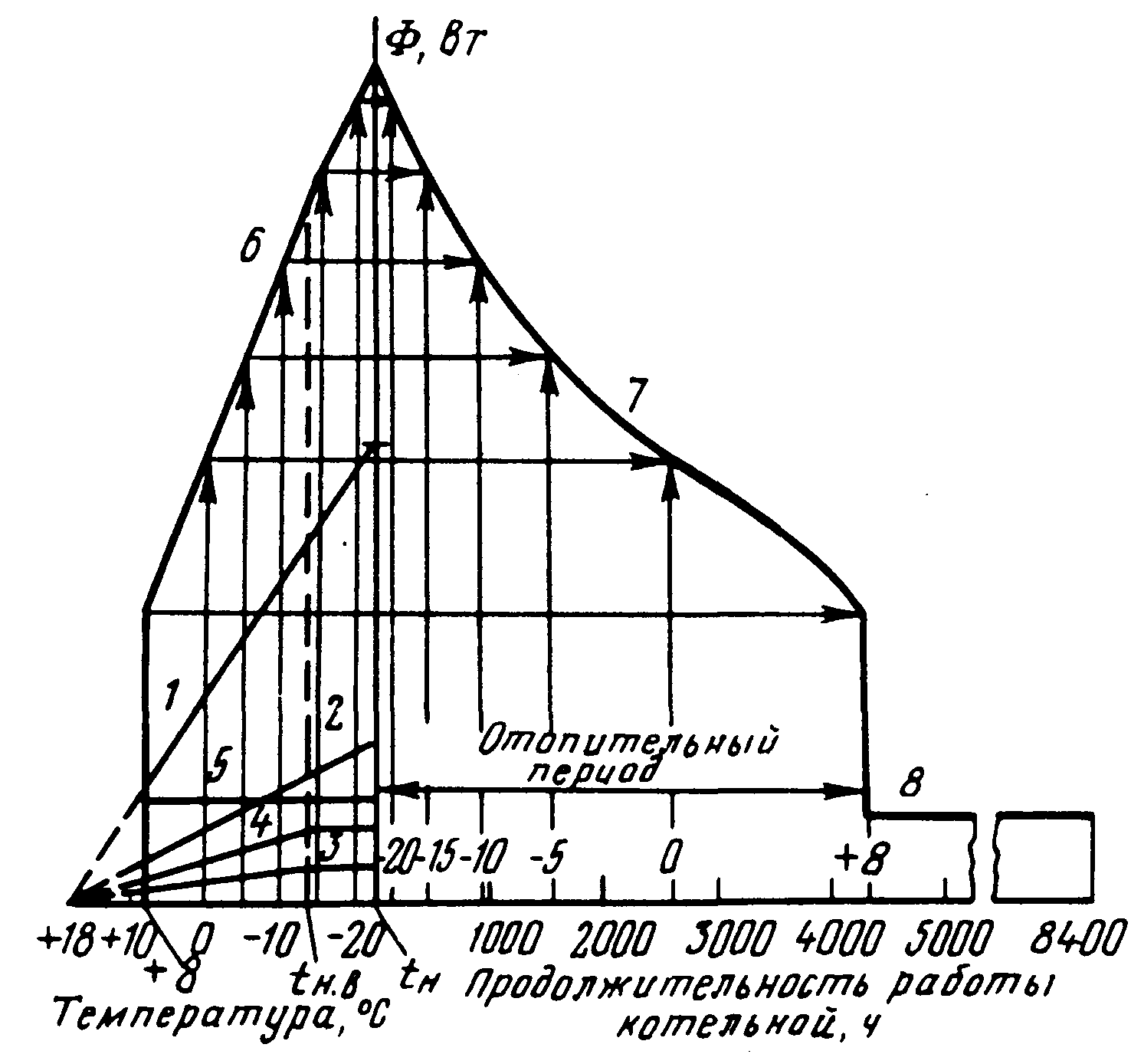

На рисунке 1 показан годовой график нагрузки котельной, обслуживающей жилую зону поселка и группу производственных зданий со средневзвешенной расчетной внутренней температурой tв = 16°С. Эту температуру подсчитывают по формуле

![]() , (20)

, (20)

где V1 , V2, …, Vn - объемы зданий по наружному обмеру, м3; t1, t2, …, tn — расчетные внутренние температуры в этих зданиях, °С.

График строят следующим образом. В правой его части по оси абсцисс откладывают продолжительность работы котельной (в часах), в левой части - температуру наружного воздуха; по оси ординат откладывают расход теплоты.

Рис.

1. Годовой график тепловой нагрузки:

расход

теплоты:

1

— на

отопление жилых и общественных зданий;

2,

4

— на

отопление и вентиляцию производственных

зданий;

3

— на

вентиляцию обществен-ных зданий;

5 — на

горячее водоснабжение и технологи-ческие

нужды;

6

— суммар-ный

график расхода теплоты;

7 — график

тепловой нагрузки за отопительный

период;

8

—

нагрузка летнего периода

Сначала строят график изменения расхода теплоты на отопление жилых и общественных зданий в зависимости от наружной температуры. Для этого на оси ординат откладывают суммарный максимальный поток теплоты, расходуемой на отопление этих зданий, и найденную точку соединяют прямой с точкой, соответствующей температуре наружного воздуха, равной усредненной расчетной внутренней температуре жилых и общественных зданий tв = 18оС. Так как начало отопительного сезона принято при температуре tн = 8оС, то линия 1 графика до этой температуры показана пунктиром.

Расход теплоты на вентиляцию общественных зданий поселка в функции tн представляет собой наклонную прямую 3 от tв = 18°С до расчетной вентиляционной температуры tн.в для данного климатического района. При более низких температурах к приточному воздуху подмешивается воздух помещения, т. е. происходит рециркуляция, а расход теплоты остается неизменным (график проходит параллельно оси абсцисс).

Подобным образом строят графики расхода теплоты на отопление и вентиляцию различных производственных зданий. Поскольку в рассматриваемом примере средневзвешенная температура tв.ср всех производственных зданий принята 16°С, на рисунке 1 показаны суммарные расходы теплоты на отопление и вентиляцию по этой группе объектов (линии 2 и 4, начинающиеся от температуры 16 °С).

Расходы теплоты на горячее водоснабжение и технологические нужды не зависят от tн. Общий график по этим видам теплопотребления изображен прямой 5.

Суммарный график расхода теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха показан ломаной линией 6 (точка излома соответствует температуре tн.в), отсекающей на оси ординат отрезок, равный максимальному потоку теплоты, расходуемой на все виды потребления (ΣФот + ΣФв + ΣФг.в + ΣФт) при расчетной наружной температуре tн.

Вправо по оси абсцисс откладывают для каждой наружной температуры число часов отопительного сезона (с нарастающим итогом), в течение которых держалась температура, равная и ниже той, для которой делается построение (см. приложение 3), и через эти точки проводят вертикальные линии. Далее на эти линии из суммарного графика расхода теплоты проектируют ординаты, соответствующие максимальным расходам теплоты при тех же наружных температурах. Полученные точки соединяют плавной кривой 7, представляющей собой график тепловой нагрузки за отопительный период.

Площадь, ограниченная осями координат, кривой 7 и горизонтальной линией 8, показывающей суммарную летнюю нагрузку, выражает годовой расход теплоты всеми потребителями (ГДж/год):

![]() , (21)

, (21)

где А — площадь годового графика тепловой нагрузки, мм2; тQ и mn — масштабы расхода теплоты и времени работы котельной, соответственно Вт/мм и ч/мм.