- •Транспортные и погрузо-разгрузочные средства

- •1. Общие положения

- •2. Метод занятий

- •3. Методические указания к лабораторной работе «гидропривод погрузо-разгрузочных машин и устройств»

- •3.1. Гидравлические насосы

- •3.2. Гидравлические двигатели

- •3.3. Распределительные устройства

- •3.4. Регулирующие устройства

- •3.5. Вспомогательные устройства

- •3.6. Условные обозначения основного гидравлического оборудования

- •4. Методические указания к лабораторной работе «автопоезда»

- •4.1. Тягачи автопоездов

- •4.1.1. Автомобили-тягачи и тягово-сцепные устройства

- •4.1.2. Седельные тягачи и седельно-сцепные устройства

- •4.2. Прицепной состав автопоездов

- •4.2.1. Прицепы

- •4.2.2. Полуприцепы

- •4.2.3. Прицепы и полуприцепы-роспуски

- •5. Методические указания к лабораторной работе «автосамосвалы»

- •5.1. Автомобили-самосвалы КамАз

- •5.2. Автомобили-самосвалы маз

- •5.3. Автомобили-самосвалы зил-ммз

- •5.4. Самосвальные автопоезда

- •6. Методические указания к лабораторной работе «автоцистерны »

- •6.1. Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов

- •6.2. Автоцистерны для перевозки пищевых продуктов

- •6.3. Автоцистерны для перевозки строительных грузов

- •7. Методические указания к лабораторной работе «погрузчики циклического и непрерывного действия»

- •7.1. Погрузчики циклического действия

- •7.1.1.1. Гусеничные одноковшовые погрузчики

- •7.1.1.2. Колесные погрузчики

- •7.1.1.3. Рабочее оборудование одноковшовых погрузчиков

- •7.1.2. Автопогрузчики (вилочные погрузчики)

- •7.1.2.1. Устройство автопогрузчиков

- •7.1.2.2. Рабочее оборудование автопогрузчика

- •7.2. Погрузчики непрерывного действия

- •8. Методические указания к лабораторной работе «самоходные стреловые и башенные краны»

- •8.1. Самоходные стреловые краны

- •8.1.1. Поворотные платформы и опорно-поворотные устройства

- •8.1.2. Ходовые устройства

- •8.1.3. Привод и основные механизмы

- •8.1.3.2. Грузовые лебедки

- •8.1.3.3. Стреловые лебедки

- •8.1.4. Рабочее оборудование и грузозахватные приспособления

- •8.1.4.1. Канатно-блочные системы стреловых кранов

- •8.1.4.2. Стрелы с гибкой подвеской

- •8.1.4.4. Грузозахватные органы

- •8.1.4.5. Грузозахватные приспособления

- •8.1.5. Приборы и устройства безопасности

- •8.1.5.1. Ограничители

- •8.1.5.2. Указатели

- •5.5.3. Устройства сигнализации

- •8.2. Башенные краны

- •8.2.1. Общее устройство башенных кранов

- •8.2.2. Опорные части и ходовые устройства

- •8.2.3. Привод и основные механизмы башенных кранов

- •9. Методические указания к лабораторной работе «одноковшовые экскаваторы»

- •9.1. Устройство одноковшового гидравлического экскаватора эо-5123

- •9.1.1. Общее устройство экскаватора эо-5123

- •9.1.2. Система гидропривода

- •9.1.3. Силовая установка и силовое гидравлическое оборудование

- •9.4. Система и аппаратура управления

- •9.1.4. Рабочее оборудование

- •9.1.4.1. Обратная лопата

- •9.1.4.2. Прямая лопата

- •9.1.4.3. Оборудование погрузчика

- •9.1.4.4. Грейфер

- •9.1.4.5. Оборудование для разработки тяжелых грунтов

- •9.1.4.6. Бурильное оборудование

- •9.1.5. Механизм поворота платформы

- •9.1.6. Опорно-поворотное устройство

- •9.1.7. Гусеничные тележки

- •9.2. Устройство одноковшового экскаватора э-652б с канатным управлением

- •9.2.1. Общее устройство экскаватора э-652б

- •9.2.2. Силовая установка и основные механизмы экскаватора

- •9.2.2.1. Привод главной лебедки

- •9.2.2.2. Привод напорного механизма

- •9.2.2.3. Привод стреловой лебедки

- •9.2.2.4. Привод механизма поворота

- •9.2.2.5. Привод механизма передвижения

- •9.2.3. Рабочее оборудование

- •9.2.3.1. Рабочее оборудование прямой лопаты

- •9.2.3.2. Рабочее оборудование обратной лопаты

- •9.2.3.3. Оборудование драглайна

- •9.2.3.4. Оборудование крана

- •9.2.3.5. Оборудование грейфера

- •9.2.3.6. Сваебойное оборудование

- •9.2.4. Опорно-поворотное устройство и ходовое оборудование

- •10. Методические указания к лабораторной работе «землеройно-транспортные машины»

- •10.1. Бульдозеры

- •10.1.1. Бульдозеры с неповоротным отвалом

- •10.1.2. Бульдозеры с поворотным отвалом

- •10.2. Скреперы

- •10.2.1 Конструкция скрепера дз-20

- •10.2.2. Самоходный скрепер д-375м

- •10.3. Прицепные грейдеры. Автогрейдеры

- •10.3.1. Прицепные грейдеры

- •10.3.1.1. Рабочий орган грейдера и его механизмы

- •10.3.1.2. Механизмы тяговой рамы и управления движением отвала

- •10.3.2. Автогрейдеры

- •Содержание

4. Методические указания к лабораторной работе «автопоезда»

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с типами тягачей и прицепного подвижного состава, особенностями их конструкции, опорно-сцепными и поворотными устройствами автопоездов, а также областями применения, исходя из конструктивных особенностей.

Автопоезд состоит из двух или более транспортных звеньев, соединенных разъемными устройствами. Обычно автопоезд состоит из двух основных элементов (звеньев), но могут быть и многозвенные автопоезда с числом звеньев три и более.

Главным классификационным признаком автопоездов служит тип связи между элементами автопоезда. В зависимости от того, какая сила – горизонтальная (сила тяги) или вертикальная (сила тяжести полуприцепа) – использована для связи элементов автопоезда, связь эта может быть тяговой или опорной.

Тяговая связь используется для соединения автомобиля-тягача с прицепом через тягово-сцепное устройство, в котором основной действующей силой является горизонтальная сила тяги. Опорная связь служит для соединения седельного тягача с полуприцепом с помощью седельно-сцепного устройства, в котором действует как горизонтальная сила тяги, так и вертикальная – от силы тяжести полуприцепа. У автопоездов третьего типа – с роспуском, сила тяжести груза распределяется между автомобилем-тягачом и роспуском, а тяговое усилие передается через груз и дышло, т. е. связь в данном случае смешанная (опорная и тяговая). При отсутствии груза и буксировании пустого роспуска связь тяговая.

Таким образом, по типу связи автопоезда делятся на:

прицепные,

седельные и

автопоезда-роспуски.

4.1. Тягачи автопоездов

Тягачи подразделяются на автомобили-тягачи и седельные тягачи. Автомобили-тягачи предназначены для буксировки прицепов, оборудованы платформой или специализированным кузовом для перевозки грузов, тягово-сцепным устройством, а также выводами для тормозного привода и подключения электрооборудования прицепа. Седельные тягачи предназначены для буксировки полуприцепов, оборудованы седельно-сцепным устройством, и также пневмо- и электровыводами для подключения тормозного привода и электрооборудования полуприцепа.

4.1.1. Автомобили-тягачи и тягово-сцепные устройства

В качестве автомобилей-тягачей используются грузовые автомобили в основном базовых и модифицированных моделей, на шасси которых могут устанавливаться различные специализированные кузова, обладающие достаточными для буксирования прицепов тягово-скоростными и сцепными свойствами. Автомобили-тягачи могут отличаться от базовых моделей мощностью двигателя и передаточными числами трансмиссии.

Опыт эксплуатации автопоездов показывает, что надежность их работы, маневренность и безопасность движения в значительной степени зависят от тягово-сцепных устройств.

Соединение типа «крюк-петля» состоит из буксирного крюка, установленного на автомобиле или автомобиле-тягаче, и жесткого дышла с петлей, связанного с прицепом.

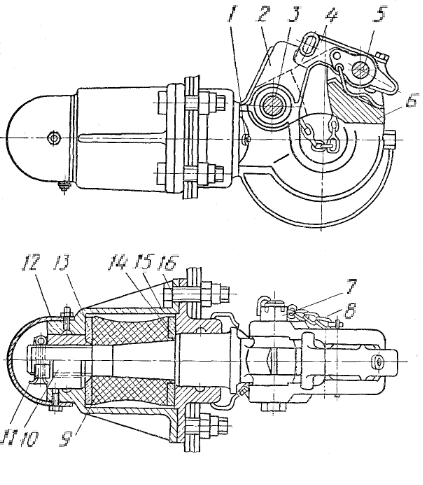

Рис. 4.1. Крюковое

тягово-сцепное

устройство

автомобиля-тягача

КамАЗ-5320

Основой разъемно-сцепного механизма служит крюк 2, на котором установлена защелка 6, стопорящаяся собачкой 4, что препятствует самопроизвольному выходу петли дышла прицепа из зацепления с крюком.

Стержень крюка установлен в двух подшипниках скольжения корпуса 15 и крышки 16. Это обеспечивает поворот крюка 2 вокруг оси и перемещение стержня в продольном направлении. Внутри корпуса 15 помещен резиновый элемент 9, предварительно сжатый двумя шайбами 13 и 14 с помощью гайки 10 стержня, что исключает зазор и создает благоприятные условия работы сцепного устройства.

Резиновый элемент имеет нелинейную характеристику, поэтому его жесткость при трогании автопоезда относительно невелика, а при движении она нелинейно возрастает. Такая характеристика сцепного устройства в наибольшей степени отвечает условиям нагрузки крюка, в отличие от конструкции с пружинным упругим элементом.

Крюковые тягово-сцепные устройства просты по конструкции и имеют небольшую массу. Характерные их недостатки – быстрое изнашивание и ограниченный срок службы, сравнительно большая трудоемкость выполнения операций по сцепке и расцепке автопоезда. Значительное изнашивание зева крюка снижает его прочность и может привести к поломке; зазор в паре «крюк-петля» постоянно увеличивается при эксплуатации, что приводит к увеличению поперечных колебаний прицепа. Стремление избавиться от этих недостатков привело к созданию и шкворневых полуавтоматических тягово-сцепных устройств.

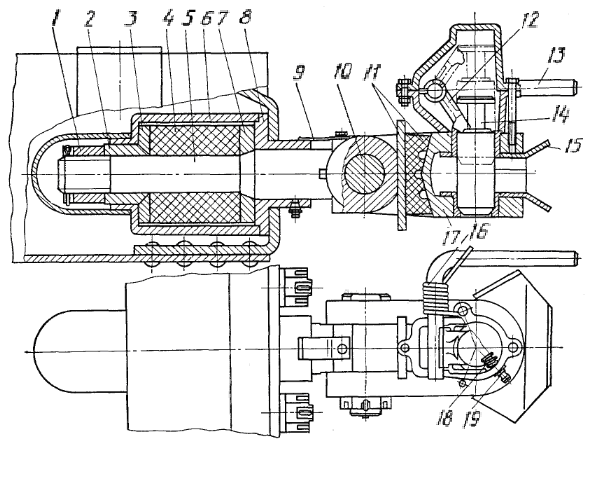

На рис. 4.2 показана конструкция шкворневого тягово-сцепного устройства.

Рис.

4.2. Шкворневое тягово-сцепное устройство

автомобиля-тягача

МАЗ-5337

В его верхней части смонтирован затвор, состоящий из рукоятки 13, фигурного поводка 12 и нагрузочной пружины 16.

Сцепка тягача с прицепом осуществляется в такой последовательности: при помощи рукоятки 13 взводится затвор (на рис. 4.2 это положение показано пунктиром), при этом шкворень 14 фигурным поводком 12 удерживается в верхнем крайнем положении, пружина 16 сжата. Нижняя часть шкворня выступает из верхней втулки и частично перекрывает доступ в горловину вилки 17. При соединении автомобиля-тягача с прицепом сцепная петля дышла вводится в направляющую 15 и приподнимает шкворень, при этом затвор спускается. Поводок 12 освобождает шкворень, который под действием силы тяжести и пружины 16 движется вниз, производя сцепку. Выпадение шкворня из сцепного отверстия дышла предотвращается предохранителем 19.