- •Оглавление

- •Глава 1. Теория конструкционной безопасности зданий и сооружений

- •Глава 2. Контроль риска аварии зданий и сооружений

- •Глава 3. Гарантии конструкционной безопасности зданий и сооружений

- •Глава 1. Теория конструкционной безопасности зданий и сооружений

- •1.1. Концепция, методология и термины теории.

- •1.2. Риск аварии и конструкционная надежность объекта

- •1.3. Показатели надежности возведенных конструкций

- •1.4. Максимально-допустимый риск аварии объекта

- •1.5. Пороговые риски аварии и закон деградации объекта

- •1.6. Конструкционный износ и критический риск аварии объекта

- •1.7. Безопасный ресурс как показатель долговечности объекта

- •Глава 2. Контроль риска аварии зданий и сооружений

- •2.1.Контроль проектного риска аварии объекта

- •2.2. Контроль риска аварии при возведении объекта

- •2.3. Контроль риска аварии эксплуатируемого объекта

- •Ведомость дефектов металлоконструкций здания уск

- •2.4. Экспертная система контроля риска аварии объекта

- •Глава 3. Гарантии конструкционной безопасности зданий и сооружений

- •3.1. Сертификат, как гарантия конструкционной безопасности объекта

- •3.2. Страховое гарантирование конструкционной безопасности объекта

- •3.3. Восстановление гарантии конструкционной безопасности объекта

- •3.4. Априорное гарантирование конструкционной безопасности объекта

- •Требования стандарта исо 9001 к элементам системы качества

- •Конструкционная безопасность зданий и сооружений

Требования стандарта исо 9001 к элементам системы качества

№ |

Элементы систем качества и требования к ним стандарта ИСО 9001 |

1 |

Наличие политики в области качества и системы мотивации качественного труда |

2 |

Соответствие ИТР и рабочих профессий профилю выпускаемой продукции |

3 |

Наличие актуализированных программ по повышению квалификации различных категорий работников |

4 |

Соответствие механизмов и оборудования требованиям качества технологических операций |

5 |

Наличие системы технического обслуживания и системы документирования процедур выполнения технологических операций |

6 |

Регулярная внутренняя проверка для оценки эффективности функционирования системы качества |

7 |

Наличие программ, методик, экспертов с определением их ответственности, форм документирования и регистрации входного и производственного контроля качества продукции |

8 |

Наличие оборудования, метрологического и лабораторного по обеспечению процедур идентификации качества продукции |

Технология априорного гарантирования состоит из следующих операций:

Формируется «дерево» состояний объекта, представляющее собой иерархическую последовательность возведения групп однотипных конструкций несущего каркаса (см. рис. П14)

По результатам диагностики систем качества участников строительного процесса по правилу табл. 29 назначаются м, с и п для всех элементов системы качества, приведенных в табл. 28. По аналогии с технологией контроля строительного риска аварии (см. раздел 2.2) окончательная оценка надежности функционирования систем качества организаций-поставщиков, подрядных организаций и проектной фирмы определяются по формуле i = [1 + min {ij }]/2, обеспечивающей усредненную оценку эффективности функционирования системы качества.

На математической модели определяются показатели надежности р всех групп конструкций несущего каркаса объекта, а по формуле R = 1/Пр определяется ожидаемый после возведения объекта фактический риск аварии и этот риск сравнивается с максимально-допустимом значением риска аварии Rmax.

Если R > Rmax, то определяются участники строительства, которые потенциально внесут в объект наибольший риск аварии, и на основе этой информации принимается управленческое решение.

Таблица 29

Правило назначения показателя надежности элементов

системы качества

Отношение элемента к требованиям стандарта ИСО – 9001 |

Ранг опасности |

Степень переменной «очень» |

Показатель надежности элемента |

Соответствие требованиям стандарта практически полное |

1.1 |

(очень)0,01 |

0,994 |

1.2 |

(очень)0,02 |

0,987 |

|

1.3 |

(очень)0,03 |

0,981 |

|

Отклонения от требований стандарта незначительные |

2.1 |

(очень)0,05 |

0,969 |

2.2 |

(очень)0,10 |

0,939 |

|

2.3 |

(очень)0,15 |

0,910 |

|

Отклонения от требований стандарта значительные |

3.1 |

(очень)0,20 |

0,882 |

3.2 |

(очень)0,30 |

0,828 |

|

3.3 |

(очень)0,40 |

0,777 |

|

Соответствие требованиям стандарта низкое |

4.1 |

(очень)0,50 |

0,730 |

4.2 |

(очень)0,60 |

0,686 |

|

4.3 |

(очень)0,70 |

0,644 |

|

Соответствия требованиям стандарта практически нет |

5.1 |

(очень)0,80 |

0,604 |

5.2 |

(очень)0,90 |

0,568 |

|

5.3 |

(очень)1,00 |

0,533 |

|

Соответствие требованиям стандарта предельно-низкое |

6 |

(очень)1,10 |

0,500 |

Примечание. Табл.29 – это та же табл.1, но приспособленная для оценки надежности элементов системы качества.

Предложенная математическая модель позволяет спрогнозировать показатели надежности р групп конструкций несущего каркаса объекта как на стадии его замысла (идеи), так и на стадии, когда уже имеется проект объекта. В этом случае для априорного гарантирования конструкционной безопасности планируемого к возведению здания (сооружения) можно использовать другой подход, в котором первоочередная задача эксперта – определение показателя надежности проекта.. Для этого он должен:

отследить наличие в проекте проектных решений с ошибками (перечень возможных ошибок проектных решений приведен в разделе 2.1);

назначить по табл. 2 (раздел 2.1) показатели надежности проектных решений с ошибками, в совокупности образующие нечеткое множество оценок качества проекта, и в соответствии с алгеброй нечетких множеств по формуле п = min { (п)i } определить окончательную числовую оценку проекта.

Когда показатель надежности проекта найден, производится формирование минимальных требований к организациям-участникам строительного процесса (проектировщикам, поставщикам материалов и конструкций, строителям), призванных обеспечить допустимый риск аварии планируемого к возведению объекта. Требование обеспечения допустимой величины риска аварии может быть записано в виде в виде ограничения на средний уровень надежности групп однотипных конструкций: р рн, где рн – требуемый (нормальный) для обеспечения конструкционной безопасности объекта уровень надежности группы. Чтобы найти рн, рассмотрим гипотетическое состояние объекта, когда во всех n его группах средние уровни надежности одинаковы и равны рн. В этом случае средний риск аварии здания R по определению будет равен максимально-допустимому значению R= 2, а формула R = 1/Пр принимает вид: R = 1/рнn = 2. Из нее следует, что рн = (2 )–1/n.

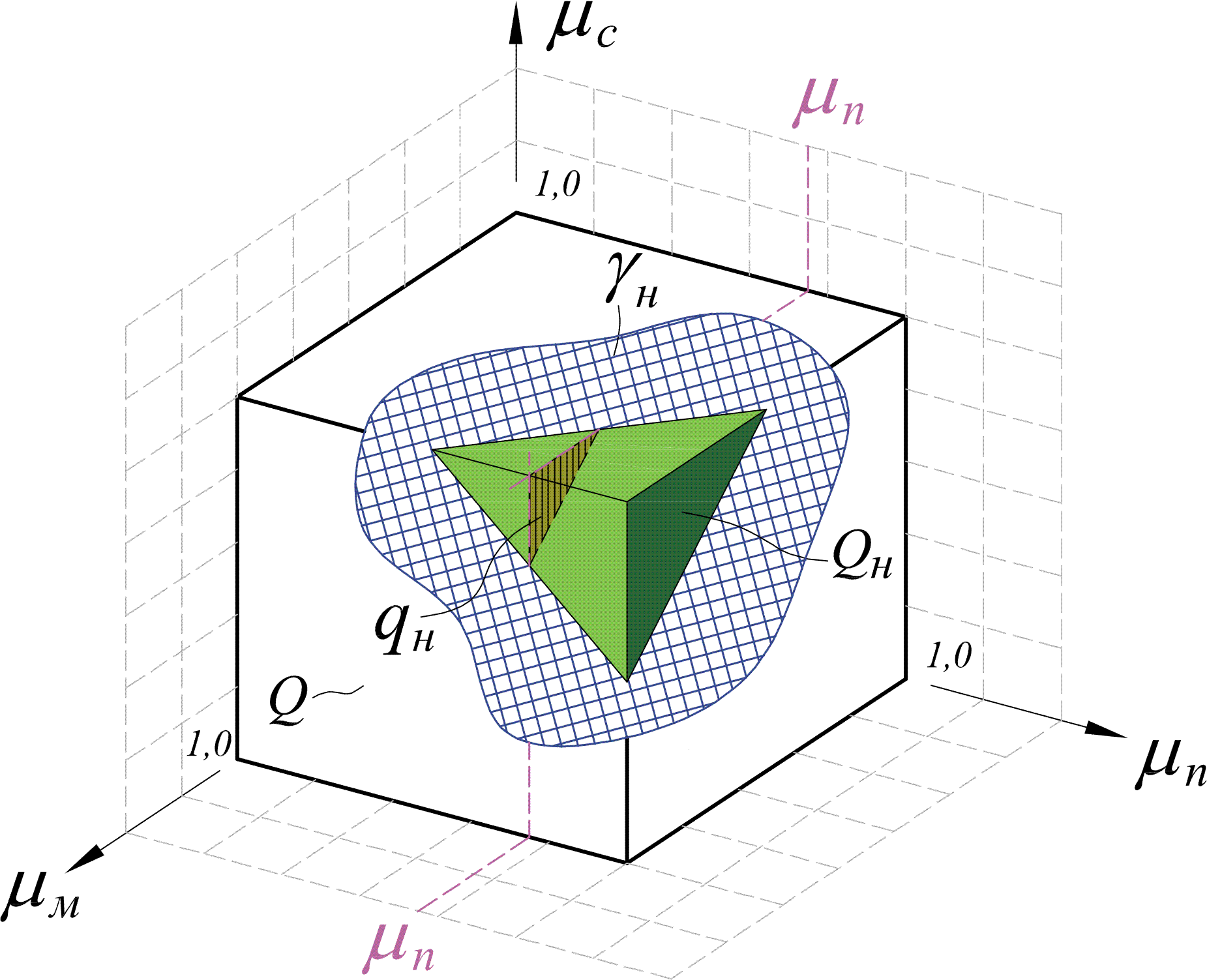

При известных значениях рн и п удается сформировать множество qн комбинаций значений входящих в математическую модель параметров (с и м), обеспечивающих выполнение условий R Rmax, и р рн. В графической форме процесс формирования множества qн может быть проиллюстрирован рис.9. В сформированной области Qн комбинаций значений п, с и м, обеспечивающих допустимый риск аварии планируемого к возведению объекта, фиксируется параметр, отвечающий за проектное решение, на уровне фактической оценки проекта п. При этом формируется область qн, где комбинации значений с и м удовлетворяют условию р рн.

Сформированное множество qн представляет собой минимальные требования к организациям-участникам строительного процесса в части соответствия систем менеджмента качества требованиям международных стандартов серии ISO 9000, выполнение которых обеспечит для планируемого к возведению объекта риск аварии, не превышающий максимально-допустимого значения..

Рис. 9. Область комбинаций значений с и м, при которых обеспечивается допустимый риск аварии планируемого к возведению объекта

при фиксированном значении п

В случае отклонений от требований принадлежности комбинации множеству qн принимается то или иное управленческое решение в зависимости от величины дополнительного риска:– страхование дополнительного риска; изменение состава участников; корректировка проектного решения.

Алгоритм процедуры гарантирования конструкционной безопасности зданий и сооружений до их физической реализации содержит следующие этапы:

формирование «дерева» состояний объекта;

определение допустимого для новых зданий («нормального») уровня надежности групп несущих конструкций;

фактическая оценка надежности проекта;

формирование минимальных требований к организациям-участникам строительного процесса с целью обеспечения «нормального» уровня надежности групп несущих конструкций объекта;

подбор организаций-участников строительства объекта сформированным минимальным требованиям и декларирование конструкционной безопасности будущего объекта.

Ниже приведен пример, в котором реализуется выше изложенный алгоритм процедуры гарантирования конструкционной безопасности планируемого к возведению строительного объекта. В примере рассматривается находящийся на стадии подготовки к строительству комплекс зданий завода по производству керамических пропантов ООО «Карбо-Керамикс» (Евразия). Априорной оценке риска аварии подвергается здание подготовки пропантов, как одно из наиболее сложных в комплексе, состоящем из 13-и зданий. На момент проведения работ выполнены инженерно-геологические изыскания и разработан проект комплекса институтом «Челябинский Промстройпроект» (Шифр 1346, 2004-2005 гг.).

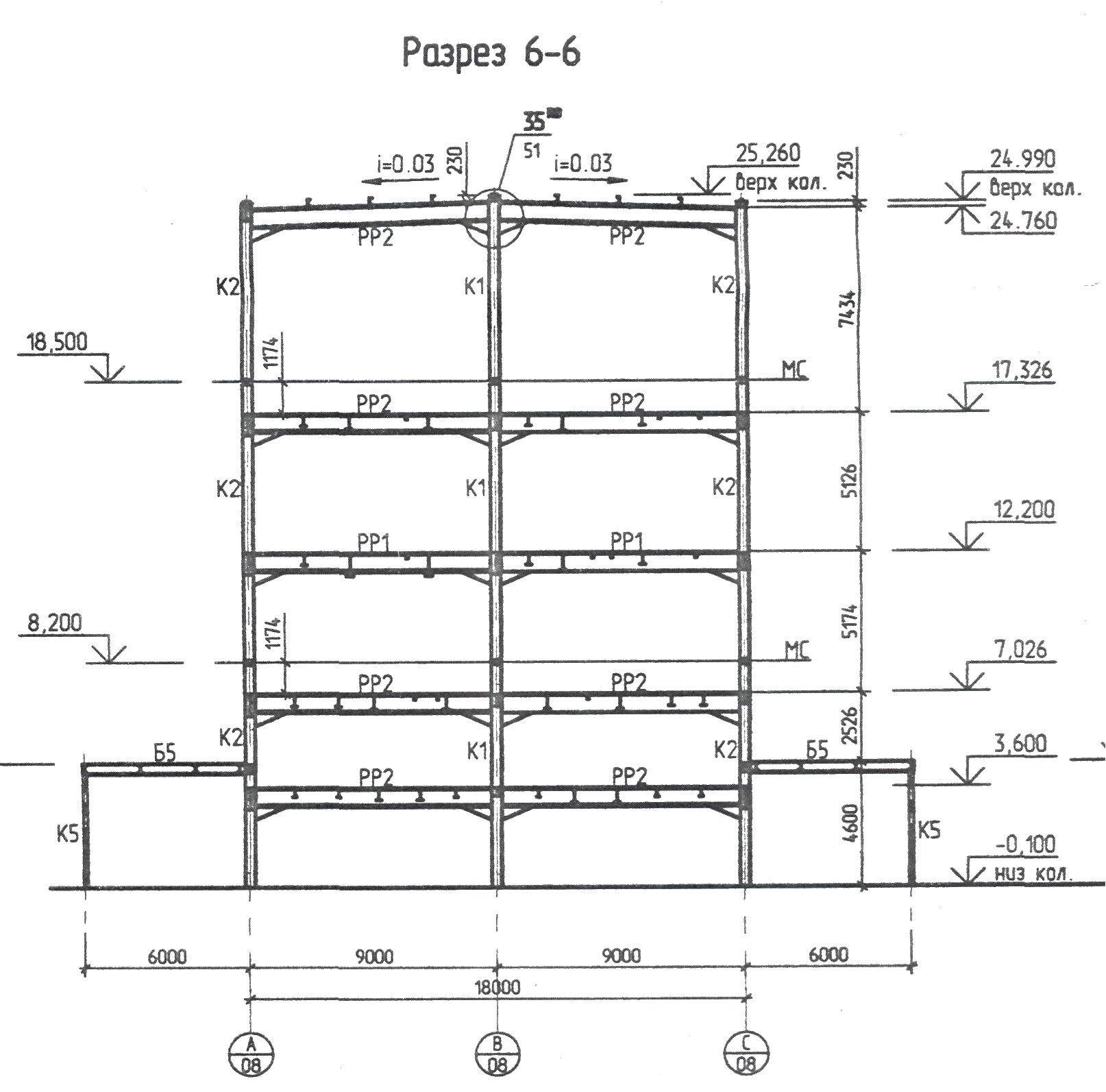

Формирование «дерева» состояний объекта и определение допустимого для новых зданий («нормального») уровня надежности групп несущих конструкций. На данном этапе осуществляется декомпозиция объекта и построение иерархической последовательности возведения групп однотипных конструкций несущего каркаса. Поперечное сечение металлокаркаса здания 8 представлено на рис. 10.

Р ис.

10. Поперечное сечение металлокаркаса

ис.

10. Поперечное сечение металлокаркаса

здания подготовки пропантов

Дерево состояний объекта представлено на рис. 11. Общее число групп однотипных несущих конструкций n = 20. Нормальный уровень надежности, обеспечивающий конструкционную безопасность здания подготовки пропантов, равен: рн = (Rн )–1/n = (2 )–1/20 = 0,966.

Колонны

1-2 этажей

Покрытие

Главные

балки

Связи

Колонны

5

этажа

n0

= 2

n1

= 6

n2

= 9

n3

= 13

n4

= 16

n5

= n

=

20

Перекрытие

Главные

балки

Связи

Перекрытие

рытие

Главные

балки

Связи

Колонны

3-4 этажей

Перекрытие

Главные

балки

Связи

вязи

Главные

балки

Перекрытие

Связи

Фундаменты

Основание

фундаментов

Рис.11. Дерево состояний здания подготовки пропантов

Фактическая оценка надежности проекта. Оценка надежности проекта выполнена на основе экспертизы, которая состояла из двух этапов:

экспертиза инженерно-геологических изысканий и оценка работоспособности основания фундаментов;

экспертиза надземных конструкций, включая оценку работоспособности металлокаркаса.

Ниже по результатам экспертизы приводятся основные отклонения проекта от требований норм проектирования:

При определении физико-механических свойств грунтов не были выполнены обязательные для зданий и сооружений II категории ответственности сопоставительные полевые испытания. Модули деформаций, полученные на основании результатов лабораторных испытаний, имеют завышенные значения – на величину от 22 до 32%. Не определялись характеристики просадочности и набухаемости грунта основания.

Проверочный расчет основания фундаментов с учетом недостаточности данных инженерно-геологических изысканий (количество горных выработок не в полной мере отвечает требованиям норм и завышения деформационных характеристик грунтов (завышенные значения модулей деформации) показал соответствие принятых проектных решений требованиям действующих строительных норм и правил (в части ограничения давления под подошвой фундаментов и возможных осадок).

Дополнительное влияние на повышение работоспособности основания фундаментов оказывает предусмотренная в проекте 400 миллиметровая подготовка под подошвой (100 мм низкомарочного бетона с габаритами в плане на 100 мм больше размеров фундамента в каждую сторону и 300 мм трамбованного щебня средней и мелкой крупности). Данная подготовка не учитывалась при проведении проверочных расчетов.

С учетом этих замечаний показатели надежности стадий проекта (табл. 3), назначенные экспертом по правилу таб. 29, приведены в табл. 30.

Таблица 30

Показатели надежности стадий проекта

1 |

Организация процесса проектирования |

0,994 |

2 |

Исходные данные для проектирования объекта |

0,939 |

3 |

Сбор нагрузок на объект |

0,939 |

4 |

Расчет конструкций несущего каркаса объекта |

0,987 |

5 |

Проектирование фундамента |

0,994 |

6 |

Проектирование несущего каркаса объекта |

0,994 |

7 |

Проектирование связевых конструкции |

0,987 |

8 |

Выбор материалов |

0,987 |

9 |

Решение узловых соединений |

0,987 |

Итоговая оценка надежности проекта отыскивается по формуле mп = min { (mп)i }. Она равна mп = 0,939.

Формирование минимальных требований к системам качества организаций – поставщиков материалов и конструкций и подрядных строительных организаций. Формирование минимальных требований к ним производится на основе математической модели прогноза р = f(m.м, m.с, m.п) при следующих условиях : р рн = 0,966 и mп = 0,939. Решение обратной задачи позволяет сформировать множество qн комбинаций значений параметров (mс и mм), показанных в табл. 31 и обеспечивающих допустимый для объекта риск аварии.

Таблица 31

Возможные комбинации параметров mс и mм

№ комбинации |

mп |

mс |

mм |

R |

1 |

0,939 |

0,939 |

1,00 |

2,00 |

2 |

0,939 |

0,987 |

0,939 |

1,66 |

3 |

0,939 |

0,987 |

0,987 |

1,35 |

4 |

0,939 |

0,987 |

1,000 |

1,28 |

5 |

0,939 |

1,000 |

0,939 |

1,44 |

6 |

0,939 |

1,000 |

0,987 |

1,19 |

7 |

0,939 |

1,000 |

1,000 |

1,13 |

Примечание: В таблице дополнительно приведены значения риска (R), соответствующего каждой из приведенных комбинаций mс и mм

Сформированное множество qн представляет собой минимальные требования к организациям-участникам инвестиционно-строительного проекта в части соответствия систем менеджмента качества требованиям международных стандартов серии ISO 9000, выполнение которых обеспечит для планируемого к возведению объекта допустимый для новых зданий (сооружений) риск аварии.

Окончательный выбор из возможных «двоек» (строитель – поставщик) осуществляется исходя из условий экономической эффективности (стоимости, сроков выполнения работ) и целесообразности.

В заключении к главе можно отметить, что введение в строительную практику процедур сертификации и страхования строящихся и находящихся в эксплуатации зданий и сооружений позволит создать банк данных о техническом состоянии объектов, построенных на территориях РФ. Такой банк дал бы возможность корректировать срок службы расположенных на той или иной территории зданий и сооружений, устанавливать на рынке недвижимости реальное соотношение «цена-качество» и прогнозировать их возможную реакцию в условиях чрезвычайных ситуаций. Информация банка данных позволит не только планировать сроки капитальных работ, но и их бюджетную стоимость.

Заключение. Конструкционная безопасность зданий и сооружений как результат качественной модернизации строительной отрасли

«Строить легко, думать трудно, но строить согласно задуманному является наиболее трудным». Иоганн Гете

Решение проблемы обеспечения конструкционной безопасности построенных зданий (сооружений) напрямую связано с качеством модернизации строительной отрасли. По сути, модернизация строительной отрасли никогда не прекращалась, она то развивалась, то приостанавливалась. Мощный толчок ее развитию придал трагический факт, когда в 1988 году на территории СССР, в Армении, произошла крупнейшая в истории страны строительная авария. Однако, последующий развал строительного комплекса на территории бывшего СССР, при котором разрушение прежней структуры управления проходило без создания новой, более эффективной, приостановило процесс реформирования, а предсказания ученых о росте числа строительных авариях в России начали сбываться.

По статистике в России в среднем происходит примерно 43-и строительные аварии в год, но фактически их значительно больше. Почти на каждой крупной стройке происходят аварийные обрушения уже возведенных конструкций, но если нет летальных исходов и/или не нанесен ущерб «третьим» лицам, в официальную статистику такие сведения не попадают. Беда в том, что возводимые сейчас и возведенные ранее здания (сооружения) каких либо гарантий конструкционной безопасности не имеют; зато, как правило, имеют заниженный безопасный ресурс. Декларирование подрядчиками высоких характеристик построенных ими зданий и сооружений в лучшем случае касается лишь их внешних, потребительских свойств (объемно-планировочные решения, отделочные материалы, инженерное оборудование и т.п.), совершенно не затрагивая фундаментального – конструкционной безопасности. Сертификацию соответствия построенных зданий требования безопасности заказчики просто игнорируют, видимо, считая ее бесполезной и только деньги «на ветер». Страхуют строительные риски лишь немногие заказчики, предпочитая при этом иностранные страховые компании. Отсутствие в Российской Федерации норм, жёстко регламентирующих величину риска аварии зданий и сооружений и способных выявлять виновников строительных аварий, приводит к нарушению принципа неотвратимости наказания, создавая этим социальную напряжённость в обществе.

Очередной толчок развитию процесса модернизации строительной отрасли придал принятый в 2002 году Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в котором в законодательном порядке закреплены понятия «безопасность» и «риск» применительно к любой продукции, в том числе и к строительной (здания и сооружения). Кроме него, но уже с целью модернизации только строительной отрасли, Государство в 2009 г. издает Закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Градостроительный кодекс и еще закон о саморегулируемых организациях (СРО) изыскателей, проектировщиков и строителей. По замыслу разработчиков последнего закона, СРО будут ставить перед собой высокие цели, такие как совершенствование производства, обучение и повышение ответственности персонала, а самое главное – вырабатывать у своих членов понимание простой истины: работать спустя рукава опасно, безнравственно и невыгодно. Жизнь покажет, как это все будет претворяться на практике, а сейчас очень важно оценить качество и эффективность начатых сегодня реформ в строительстве. Такая оценка содержится в следующих критических замечаниях:

1.Законом о техническом регулировании было отведено семь лет на то, чтобы заменить устоявшиеся во всей предыдущей практике строительной деятельности страны понятие «качество» на современное «безопасность». Однако, что такое «безопасность» строители до сих пор так и не знают, считая ключевое понятие современной теории риска надоедливой необходимостью надевать на объекте каски. Поэтому никакая реформа не обеспечит безопасность строительства, если она не закрепит в строительном сообществе новое понятие – «риск аварии» и не сделает его предметом технического регулирования, проведя на этой основе реинжиниринг экспертной и надзорной деятельности в строительстве. Важно также убедить и опытных строителей, и начинающих строительную деятельность молодых специалистов, особенно, студентов в объективной необходимости внедрения в строительную практику страны технологий по обеспечению конструкционной безопасности строящихся зданий и сооружений.

2. По замыслу чиновников деятельность Госстройнадзора должна определяться Федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Однако, этот документ, без его существенной доработки, не может служить платформой для надзорной деятельности. Он не содержит в себе даже предмета регулирования конструкционной безопасности объекта, каковым является величина риска аварии. Цель деятельности Госстройнадзора государством, по-существу, не определена, и этой структуре просто нечего контролировать. В результате в строительной отрасли создалось неприемлемое состояние «коллективной безответственности». Вместе с тем, нормативный бурелом закона, по принципу «туда нельзя, сюда нельзя, никуда нельзя», вовсе не бессмысленен, как может показаться на первый взгляд. Именно «благодаря» ему, чиновники имеют сегодня возможность формировать административную ренту, «помогая» бизнесу разбираться в хитросплетениях обязательных требований по безопасности через специально уполномоченные организации.

3. Критикуя 384-й закон, в котором его «создатели» замыслили заменить СНиП сводами правил, и которых еще нет, авторы опубликованной в журнале «Градостроительсво» статьи с острым названием «SOS! Безопасность в опасности!», пишут: «где же эти своды правил? Так это же наши СНиП!! Стоило горе мучиться в родовых схватках, чтобы родить мышь?». Здесь сам по себе просится вопрос: Зачем отменять СНиП, на разработку которых потрачены колоссальные ресурсы? Не проще ли, в дополнение к СНиП, разработать всего один свод правил, но такой, чтобы с его помощью можно было контролировать и регулировать величину риска аварии строительных объектов, и законодательно его утвердить. Основное назначение свода правил – устанавливать максимально-допустимую величину риска аварии для строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, и на основе полученного норматива осуществлять контроль на предстроительной стадии проектного риска аварии объекта, а на стадиях его возведения и эксплуатации – строительного риска аварии.

4. Российские бизнес-застройщики, как правило, деньги «делают» как раз на несоблюдении требований конструкционной безопасности объекта, упраздняя «обременительные» структуры контроля, используя самые дешёвые и не сертифицированные материалы, неквалифицированную рабочую силу, старые технологии и изношенную технику. И никакой градостроительный кодекс им не страшен. Они уже давно сформировали свой, негласный, «кодекс» поведения, позволяющий им обходить обязательные законодательные требования. Сначала они в соответствии с федеральным законом № 94, «выигрывают» тендер по необоснованно заниженным сметам, затем «не мытьём, так катанием» увеличивают его стоимость до «нужного» размера. Например, за время реконструкции большого театра стоимость проекта выросла от первоначальной цены «тендера» в 16 раз, превысив в итоге 1 миллиард рублей. Именно поэтому российский стройбизнес не заинтересован ни в какой реально действующей нормативной базе по конструкционной безопасности, так как в противном случае он не сможет выполнить взятые по демпинговым ценам контракты по тендеру. А если вдруг заказчики не пойдут на шантаж – они устраивают «долгострой», который и сам по себе (без дополнительных, дорогостоящих, но необходимых в этом случае мер по «консервации») является существенным фактором опасности для конструкционной безопасности. Здесь есть смысл вновь обратиться к рис.П4. Из него следует, что, если фирма вложила в объект достаточно средств и риск аварии, заложенный к моменту его сдачи в эксплуатацию, не превышает максимально-допустимого значения (Rн, на рис. П4), то проводя плановые экспертизы и выявляя изменения, связанные со старением и износом, имеется возможность за счет не дорогих предупредительных мероприятий снижать величину накопленного риска и циклично увеличивать срок службы объекта. Превышение же допустимого риска аварии приводит либо к преждевременному исчерпанию ресурса объекта, либо к более частым и дорогим капитальным ремонтам или к аварии. В «реальных» условиях эксплуатации объекта, а это когда в квартирах взрывается бытовой газ, в природе происходят землетрясение и наводнения и т.д., недовложение строительной фирмой средств в обеспечение его конструкционной безопасности приводит к авариям и, следовательно, убыткам, связанным с возмещением материального и морального ущерба за потерю кормильцев.

5.Федеральный закон № ФЗ-148 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" закрепил для СРО механизм добровольно-принудительного страхования «гражданской» ответственности строителей – своего рода аналога отменённой еще в 1999 году «страховки» несуществующей в природе «профессиональной ответственности». Такое страхование проблему безопасности не решает, поскольку нормативный срок службы строительного объекта почти всегда выше продолжительности жизни отдельного человека и на момент аварии объекта ее «авторов» может уже просто не существовать. При наступлении аварии полис страхования «гражданской» ответственности всегда может быть опротестован в судах, так как в кодексах строительно-судебных экспертиз отсутствует механизм определения степени вины того или иного юридического лица, принимавшего участие в строительстве, не говоря уже о лицах физических.

Из приведенных выше критических замечаний о качестве и эффективности начатых в строительстве реформ следует вывод: – всё то, что реформаторы до сих пор называют "реформами" строительной отрасли, на самом деле таковыми не являются. Вместе с тем, реализация Федерального Закона «О техническом регулировании», в котором впервые в законодательной практике страны появилось слово «риск», невозможна без качественной модернизации строительной отрасли. Такая модернизация неизбежна, и, совершенно очевидно, что начаться она должна с обучения. Причем требуется не только переучивать «старые» строительные кадры, на плечах которых до сих пор держится строительный комплекс России, но и готовить новых специалистов, способных решать нетрадиционные задачи отрасли, поставленные 184-ым законом. Кроме того, важно через обучение преодолеть оставшиеся с советских времен инерцию и стереотипы строителей в понимании проблемы обеспечения безопасности зданий и сооружений, поскольку в советское время считалось, что безопасность, и не только конструкционная, может быть обеспечена лишь административными методами, без привлечения каких либо технологий, в том числе, и информационных.

Вместе с 184-м законом пришло и понимание, что одной из востребованных профессий в строительной отрасли станет профессия эксперт-исследователь. Без них невозможно будет осуществлять контроль риска аварии объектов с целью их сертифицикации на соответствие требованиям конструкционной безопасности. Естественно, от специалистов, владеющих профессией эксперт-исследователь, потребуются углубленные знания не только в сфере строительстве, но и в юриспруденции. В них также начнут остро нуждаться страховые компании, когда в строительстве будет введена схема страхования зданий и сооружений на случай аварии. В их обязанность перейдет выяснение причин случившихся строительных аварий и выявление лиц, которым предстоит нести за них ответственность.

Необходимая для обучения образовательная функция в книге имеется. Есть и потенциальные учители – это, прежде всего, те, чьи научные работы включены в библиографический список книги [5,6,31,59,61]. Следует отметить, что обучение при качественной модернизации строительной отрасли невозможно без создания постоянно действующего социального института в строительстве; в нашем случае – Школы конструкционной безопасности. Цель ее создания – реализация в строительной отрасли Федерального Закона «О техническом регулировании». Достигается она через формирование и укрепление новых функциональных связей и отношений строительных, экспертных организаций и Госстройнадзора и повышение квалификации кадров строительного комплекса и сопутствующих ему структур. Другими словами, предметом деятельности Школы явится предоставление научных, просветительских, образовательных, консультационных и экспертных услуг предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, органам государственной власти и местного самоуправления, а также частным лицам по обеспечению конструкционной безопасности зданий и сооружений. Предмет ее деятельности включает такие виды этой деятельности:

Пропаганда новых знаний и технологий обеспечения конструкционной безопасности в строительстве

Формирование, обучение и аттестация экспертных групп по применению методик оценки и регулирования конструкционной безопасности зданий и сооружений

Слушатели Школы должны формироваться из следующих сфер:

Инженерно-техническая сфера – архитекторы, проектировщики, изыскатели, инженеры-строители, коммунальные службы, наука, эксперты

Финансово-экономическая сфера – собственники, строители-экономисты, инвесторы, предприниматели, заказчики, страховщики, оценщики

Административно-управленческая сфера – комитеты по управлению госимуществом, землеустроительные ведомства, стройнадзор, департаменты строительства, подразделения МЧС

Социально-правовая сфера – депутаты законодательных собраний, сотрудники правоохранительных органов, юристы строительно-финансовых компаний, адвокаты, нотариусы

Общественно-политическая сфера (общественные организации, политические партии)

Выше отмечалось, что базовым условием успешного реформирования строительной отрасли является качественная ее модернизации, а что такое «некачественная» – а это тогда, когда реформы в строительства проводятся в интересах отдельных групп лиц и коалиций. Например, такая опасность существует при проведении реформы строительного страхования. Сейчас российский бюджет уже «не способен нести» чрезмерные затраты на ликвидацию последствий строительных аварий. Увеличение числа госструктур, связанных с этими затратами, и усиление их роли в жизни нашего общества, подтверждают прогнозы учёных о том, что в ближайшее время затраты на преодоление последствий аварий и катастроф достигнут 20% национального бюджета. Страхование же строительных объектов на случай аварии снимет у Государства «головную боль» о финансовых затратах на ликвидацию последствий строительных аварий. Более того, такое страхование возьмет на себя роль регулятора конструкционной безопасности застрахованных на случай аварии строительных объектов.

Суммируя вышесказанное о состоянии строительного комплекса страны можно сделать следующие выводы и рекомендации. Вначале о выводах:

Предельный износ существующих в стране строительных объектов требуют немедленного определения их остаточного ресурса для принятия решений о соответствии зданий (сооружений) требованиям конструкционной безопасности. Отсутствие система контроля технического состояния эксплуатируемых объектов приводит к массовым человеческим жертвам (например, катастрофа Басманного рынка, г. Москва, рис. П15, Фото 15.2).

Неэффективность системы государственной экспертизы проектов и государственного надзора за новым строительством допускает возможность принятия в эксплуатацию некоторых новых объектов, безопасный ресурс которых уже исчерпан архитектурными просчётами, проектными недоработками и строительными дефектами (например, катастрофа аквапарка «Трансвааль», г. Москва, рис. П15, Фото 15.1).

Отсутствие единой и научно обоснованной методики определения риска аварии вместе с вопиющей некомпетентностью организаций, осуществляющих коммерческие «технические обследования», приводит к безнаказанному принятию собственниками недопустимых решений о продлении эксплуатации аварийных объектов (например, катастрофа бассейна «Дельфин» г. Чусовой Пермский край, рис. П15, Фото 15.3)

Отсутствие технологий обеспечения и подтверждения конструкционной безопасности построенных зданий и сооружений нарушает права приобретателей строительной продукции. Сейчас они покупают недвижимость, по - существу, как «кота в мешке», без каких либо гарантий ее базового свойства качества – конструкционной безопасности.

В строительстве практически не используется международный стандарт ИСО 9001 «Системы менеджмента качества», эффективность функционирования которых – ключевой элемент системы предупреждения аварий зданий и сооружений.

Существует объективная необходимость при качественной модернизации строительной отрасли создания Школы конструкционной безопасности. Только при наличии Школы «воз» реформ строительной отрасли можно будет стронуть с места и, как следствие, число человеческих жертв от строительных аварий в стране будет постепенно, но уверенно сокращаться.

Примечание. В выводах ресурсосбережение рассматривается не как снижение затрат через уменьшение энерго и теплопотерь при эксплуатации объекта, а как снижение риска аварии, способной уничтожить ресурс объекта вообще.

Созидание в целях качественной модернизации строительной отрасли новой системы безопасности, базирующейся на иных принципах управления, неизбежно потребует изменений в федеральном законодательстве. Теперь о рекомендациях:

В заключение к заключению следует выразить уверенность, что полномочий властей вполне достаточно для того, чтобы безотлагательно приступить к реализации предложенных в книге идей и подходов для решения проблемы обеспечения конструкционной безопасности зданий и сооружений. Только при решении этой проблемы можно рассчитывать на то, что из нынешнего кризисного состояния наше строительство преобразится в «локомотив» экономики России, такой, который в своё время вывез из Великой депрессии США или поставил на «новые рельсы» Германию после Второй мировой войны.

Библиографический список.

Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании. – М.: Стройиздат, 1989.

Аугусти Г., Баратта А., Кашиати Ф. Вероятностные методы в строительном проектировании/ Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1988.

Акимов В. А., Лапин В. Л., Попов В. М., Пучков В. А., Томаков В. И. Фалеев М. И. Надежность технических систем и техногенный риск. – М.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002 – 368 с.

Байбурин Д.А. Автоматизированная экспертная система контроля риска аварий зданий и сооружений в процессе их создания // 63-я научная конференция. Секции технических наук. Челябинск: ЮУрГУ, 2011.

Байбурин Д.А., Фабрика Е.В. Разработка экспертной системы оценки риска аварий в строительных системах на стадиях проектирования, возведения и эксплуатации // Безопасность критичных инфраструктур и территорий: Материалы IV Всероссийская научно-техническая конференции и XIV школы молодых ученых. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. С. 86.

Болотин В.В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений. –М.: Стройиздат, 1982.

Болотин В.В. Ресурс машин и конструкций. – М.: Машиностроение, 1990

Бондаренко В.М. Адаптационные конструктивные решения. Принципы и расчеты// Промышленное и гражданское строительство.– №4.– 1993.

Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей.– М.: Наука,1969

Владимиров, В.А., Воробьев Ю.Л. и др. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. – М.: Наука, 2000.

Воробьев Ю.Л., Малинецкий Г.Г., Махутов Н.А. Теория риска и технологии обеспечения безопасности. Подход с позиций нелинейной динамики. Часть I// Проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 1998. №11. С. 5-21.

Владимиров В.А., Воробьев Ю.Л. и др. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. – М.: Наука, 2000. – 431 с. Гарагаш Б.А. Надежность пространственных регулируемых систем «сооружение–основание» при неравномерных деформациях основания.– Изд. «Кубанькино», 2004.

Гарагаш Б.А. Надежность пространственных регулируемых систем «сооружение–основание» при неравномерных деформациях основания.– Изд. «Кубанькино», 2004.

Гранев В.В., Добромыслов А.Н., Ильин В.Т., Туголуков А.М. Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам. – М.: Стройиздат, 1989. – 44 с.

Гроздов В.Т. Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений. – СПб., 2004. –144 с.

Гусаков А.А., Ильин Н.И., Эдели Х. Экспертные системы в проектировании и управлении строительством. – М.: Стройиздат, 1995. – 296 с.

Еремеев П. Г. Особенности проектирования уникальных большепролетных зданий и сооружений– М., 2006.

Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении. – М.: Экономика, 1978. – 133 с.

Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. – М.: Мир, 1976. – 153 с.

Землянский А.А. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2004. – 240 с., с илл.

Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. – М.:Энергоатомиздат, 1988. – 237 с.

Калинин А.А. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений: Учебное пособие/ Издательство Ассоциации строительных вузов. Москва; 2004, 160 с.

Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 800 с.

Легасов В.А. Проблемы безопасного развития техносферы. - Ж. Коммунист, 8,1987, с.92 -102. – Изд. ЦК КПСС «Правда»

Легасов В.А., Демин В.Ф., Шевелев Я.В.. Нужно ли знать меру в обеспечении безопасности – Ж. «Энергия: экономика, техника, экология, 8, 1984 – Изд. «Наука», Москва А. Н.

Летчфорд, В. А. Шинкевич, С. А. Платонов и др. Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ. – СПб., 2008. – 234 с.

Мельчаков А.П. и др. Управление безопасностью в строительстве. Прогнозирование и страхование риска аварии зданий и сооружений. – Челябинск, 1996.-198с.:ил.

Мельчаков А.П. Оценка надежности возведенных строительных конструкций на основе методов теории размытых множеств. 7-е Уральские академические чтения. Екатеринбург: Изд. УралНИИпроект, 2002.

Мельчаков А.П. К теории прогнозирования риска аварии объектов строительства// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Строительство и архитектура». –2001. –Выпуск 1.

Мельчаков А.П., Байбурин Д.А., Казакова Е.А. Автоматизированная система контроля и обеспечения конструкционной безопасности жилых зданий на стадии возведения // Строительство и образование: сб. науч. трудов. №12. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. – С. 5-6..

Мельчаков А.П., Байбурин Д.А., Казакова Е.А., Чебоксаров Д.В. Независимый контроль риска аварии зданий и сооружений – реальный путь к снижению аварийности в строительстве // Электронный журнал pamag.ru: Предотвращение аварий зданий и сооружений. 2010. (http://www. pamag.ru/pressa/nk-razis).

Мельчаков А.П., Чебоксаров Д.В. Прогноз, оценка и регулирование риска аварии зданий и сооружений: теория, методология и инженерные приложения: Монография. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2009. – 113 с.

Мельчаков А.П. Способ оценки технического состояния несущего каркаса строительного объекта» (патент на изобретение №2308698 от 20 октября 2007г).

Мельчаков А.П. Расчет и оценка риска аварии и безопасного ресурса строительных объектов. (Теория, методики и инженерные приложения): Учебное пособие. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. – 49 с.

Металлические конструкции. В 3 т. Т. 1. Элементы стальных конструкций: Учеб. Пособие для строит. вузов/ В.В. Горев, Б.Ю. Уваров, В.В. Филиппов и др.; Под ред. В.В. Горева.– М.: Высш. шк., 1997. –527 с.: ил.

Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений. МЧС России. Федеральный центр науки и высоких технологий «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Москва, 2003.

Международный стандарт ИСО 9001. Системы менеджмента качества. Требования. Второе издание, 2000-12-15. – Москва, 2001.

Никонов Н.Н. Большепролетные покрытия. Анализ и оценка.- М: изд-во АСВ, 2002.

Никонов Н.Н. Добровольно о безопасности (введение в специальность). Учебное пособие. – Москва. Издательсво АСВ, 2009 – 215 с.

Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. – М.: Наука, 1981.

Попов Г.Т., Бурак Л.Я. Техническая экспертиза жилых зданий старой застройки. –2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1986.

Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Том Х. Безопасность строительства, надежность зданий и сооружений. – М., 2005. – 319 с.

Райзер В.Д. Теория надежности сооружений. Научное издание. –М.: Издательство АСВ, 2010. –384 с.

Ржаницин А. Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. –М.: Стройиздат, 1978.

Скоробогатов С.М. Принцип информационной энтропии в механике разрушения инженерных сооружений и горных пластов. – Екатеринбург: Изд. УрГУПС, 2000.

Попов Г.Т., Бурак Л.Я. Техническая экспертиза жилых зданий старой застройки. –2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1986.

Российская архитектурно-строительная энциклопедия. Том Х. Безопасность строительства, надежность зданий и сооружений. – М., 2005. – 319 с.

Ржаницин А. Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. –М.: Стройиздат, 1978.

Скоробогатов С.М. Принцип информационной энтропии в механике разрушения инженерных сооружений и горных пластов. – Екатеринбург: Изд. УрГУПС, 2000.

Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века. Информационно научно-технический журнал. № 2 (97), 2007 г.

Служба спасения бетона. Каталог продукции. Материалы для восстановления, ремонта, защиты бетона и железобетона, высокоточной цементации оборудования, упрочнения бетонных полов.

Служба спасения бетона. Интеллектуальные решения для восстановления, ремонта, защиты бетонных и железобетонных конструкций, высокоточной цементации оборудования, упрочнения бетонных полов.

СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования. -М: ЦИТП Госстроя СССР, 1988.

СНиП 2.01.07 - 85. Нагрузки и воздействия. -М: ЦИТП Госстроя, 1986.

Сапотницкий А.Я., Юдин А.С., Мирошниченко И.П., Сахабудинов Р.В., Еремеев А.П. Концепция экспертной системы оценки ресурса эксплуатации тонкостенных оболочечных конструкций // Труды 3 Межд.конф. "Современные проблемы механики сплошной среды". Т.1. Ростов : МП "Книга". 1997. C. 48-51.

Федеральный закон “О техническом регулировании” от 15 декабря 2002 года (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ)

Фалькович М.А., Сапотницкий А.Я., Шаля С.М., Михайлов А.И., Ционский А.Я., Фоменко Л.Н. и др. Универсальная экспертная система “Строитель”. 1994 – 2011. (http://www.math.rsu.ru/ovtm/ues.html)

Хенли Э. Дж., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска/ Пер. с англ. В. С. Сыромятникова, Г. С. Деминой; Под общ. ред. В. С. Сыромятникова.–М.: Машинострение, 1984.

Чебоксаров Д.В. Оценка конструкционной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений. / Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 2011 г.

Шлейков И.Б., Никольский И.С. Априорная оценка риска аварии планируемых к возведению зданий и сооружений и ее применение к подбору организаций – участников строительства. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Строительство и архитектура», выпуск 2, №7(23) 2003, с.82.

Эндрю А. Искусственный интеллект. – М.: Мир. 1985.

Lohani B., Evans J.W., Ludwig H., Everitt R.R., Richard A. Carpenter, Tu S.L. Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia. Volume 1 – Owerview. 356 pp.

Rooney M., Smith S.E. (1983) Artificial intelligence in engineering design // Computers and Structures. 1983. № 16. pp. 279-288.

Adely H., Al-Rijleh M.M., An expert system for design of root trusses // Microcomputers in Civil Engeenering. Volume 2. 1987. № 3. pp. 127-137

Rubin D. Turbo PROLOG: a PROLOG compiler for the PC programmer. // AI Expert (primer issue). 1986. pp. 87-97.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Демонстрационные материалы

(в картинках и фотодокументах)

Содержание приложения

№ |

Название демонстрационного материала |

П1 |

СЦЕНАРИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ АВАРИИ |

П2 |

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ОПАСНОСТИ И ПРИЧИНЫ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ |

П3 |

ВНЕШНИЕ ПРОВОЦИРУЮЩИЕ АВАРИЮ ОБЪЕКТА ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ |

П4 |

ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРА УЩЕРБА ПРИ АВАРИИ ОБЪЕКТА ОТ ВЕЛИЧИНЫ ЕГО ТЕКУЩЕГО РИСКА АВАРИИ |

П5 |

К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ РИСКА АВАРИИ ОБЪЕКТА |

П6 |

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТРУКЦИОННОГО ИЗНОСА ОБЪЕКТА И РИСКА АВАРИИ |

П7 |

ЗАВИСИМОСТЬ БЕЗОПАСНОГО РЕСУРСА ОБЪЕКТА ОТ ВЕЛИЧИНЫ РИСКА АВАРИИ НА МОМЕНТ СДАЧИ ЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ |

П8 |

ФОТОДОКУМЕНТЫ ДЕФЕКТОВ ЗДАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИЗ-ЗА ОШИБОК ПРОЕКТА: ФОТО 8.1 – Трещина в наружной стене первого этажа от нижнего угла оконного проема; ФОТО 8.2 – Деформационно-осадочная трещина в сопряжении перегородок цокольного этажа; ФОТО 8.3 – Наклонная трещина в перегородке цокольного этажа; ФОТО 8.4 – Трещина от угла дверного проема в перегородке цокольного этажа; ФОТО 8.5 – Наклонная осадочная трещина в перегородке цокольного этажа; ФОТО 8.6 – Осадочная трещина со стороны набережной р. Миасс; ФОТО 8.7 – Просадка отмостки здания |

П9 |

ФОТОДОКУМЕНТЫ ДЕФЕКТОВ 10-и ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА в г, МИАССЕ ИЗ–ЗА ОШИБОК ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ: ФОТО 9.1 – Рубленные отверстия в плите перекрытия с нарушением целостности ребра и оголением арматуры; ФОТО 9.2 – Рубленное отверстие в плите рядом с монолитным ригелем с обрезкой арматуры в ребре; ФОТО 9.3 – Отверстие в плите под вентиляцию шириной 1/3 плиты без усиления; ФОТО 9.4 – Замоченная плита с выходом кальция из бетона и водой в пустотах плиты; ФОТО 9.5 – Непровибрированый монолитный ригель с оголением и коррозией рабочей арматуры. |

П10 |

ФОТОДОКУМЕНТЫ И ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ УСК: ФОТО 10.1 – Оголовок колонны; ФОТО 10.2 – Узел опирания верхнего пояса фермы на колонну (узел не омоноличен); ФОТО 10.3 – Пояс ферм; ФОТО 10.4 – Узел опирания верхнего пояса фермы на колонну; ФОТО 10.5 – Раскос фермы; ФОТО 10.6 – Горизонтальная связь по верхнему поясу ферм; ФОТО 10.7– Ж/б плита перекрытия; ФОТО 10.8 и 10.9 – Узлы опирания балки на ферму |

П11 |

БЛОК СХЕМА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКА АВАРИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, ВОЗВЕДЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |

П12 |

СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СТАХОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА СЛУЧАЙ АВАРИИ |

П13 |

ГИСТОГРАММА РИСКА АВАРИИ, ОЖИДАЕАЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ЖИЛОМ ДОМЕ (г. САТКА ) |

П14 |

ДЕРЕВО СОСТОЯНИЙ И «ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ» ЗДАНИЯ m – ЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА |

П15 |

РЕЗОНАНСНЫЕ АВАРИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ: ФОТО 15.1 – катастрофа Басманного рынка (г. Москва): ФОТО 15.2 – катастрофа аквапарка «Трансвааль» (г. Москва); ФОТО 15.3 – катастрофа бассейна «Дельфин» (г. Чусовой Пермский край). |

П16 |

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА |

П17 |

СУЩЕСТВЮЩАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |

Анатолий Петрович Мельчаков,