- •Практикум по курсу общей физики для специальности 060108 (040500) – Фармация

- •Содержание

- •1.1. Правила работы в лаборатории, оформление результатов работы

- •Правила работы в лаборатории

- •Оформление отчетов

- •Графики

- •2. Обработка результатов физического эксперимента

- •Вычисление погрешностей прямых измерений

- •Погрешности косвенных измерений

- •1.3. Изучение измерительных приборов Изучение нониусов

- •Ш тангенциркуль

- •Микрометр

- •1.4.Электроизмерительные и вспомогательные электрические приборы Основные электроизмерительные приборы

- •Чувствительность и цена деления электроизмерительного прибора

- •Класс точности. Погрешность приборов

- •Амперметры и вольтметры

- •Математический маятник

- •Работа № 3 Определение моментов инерции твердых тел Краткая теория

- •2. Момент силы и момент инерции

- •3. Основной закон динамики вращения и кинетическая энергия вращательного движения.

- •Определение момента инерции тел с помощью трифилярного подвеса

- •О писание установки и метода определения момента инерции тел

- •Выполнение работы

- •Изучение зависимости момента инерции системы (платформа плюс тело) от расположения тела на платформе

- •Работа № 4 определение коэффициента вязкости жидкости по методу стокса

- •Краткая теория

- •Выполнение работы Определение коэффициента вязкости исследуемой жидкости.

- •Работа № 5 (12) определение отношения удельных теплоемкостей газов методом клемана-дезорма

- •Краткая теория

- •Описание метода измерения

- •Выполнение работы

- •Работа № 6 (14) определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом компенсации дополнительного давления

- •Краткая теория

- •Описание установки и вывод расчетной формулы

- •Выполнение работы Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости

- •Работа № 7 (6) градуировка термоэлемента и определение его электродвижущей силы

- •Краткая теория

- •Описание схемы и метода измерения термоэлектродвижущей силы

- •Работа № 8 (7) изучение работы электронного осцилографа. Проверка градуировки звукового генератора

- •Устройство электронного осциллографа

- •Выполнение работы Подготовка осциллографа к работе

- •След луча не должен быть слишком ярким!

- •Упражнение 1 Исследование формы переменного электрического напряжения.

- •Упражнение 2. Измерение переменного электрического напряжения с помощью осциллографа.

- •В дальнейшем усиление по вертикали не трогать!

- •Упражнение 3. Проверка градуировки звукового генератора синусоидальных напряжений с помощью фигур Лиссажу.

- •Работа № 9 (11)

- •Изучение влияния магнитного поля на вещества

- •Снятие петли магнитного гистерезиса ферромагнетиков

- •Краткая теория

- •Изучение ферромагнетиков статическим методом

- •Описание схемы и методики измерений

- •Выполнение работы

- •Работа № 10 (12) изучение работы простейшего лампового генератора электромагнитных колебаний

- •Краткая теория

- •Ламповый генератор

- •Описание схемы лабораторной работы

- •Выполнение работы Определение периода незатухающих колебаний генератора.

- •Краткая теория

- •2. Оптическая активность.

- •Определение удельного вращения кварца с помощью поляриметра

- •Выполнение работы

- •Работа № 13 (7) определение длины световой волны с помощью колец ньютона

- •Уравнение волны

- •Интерференцией света

- •Интерференция света, отраженного от прозрачных пленок

- •Кольца Ньютона

- •Выполнение работы

- •Работа № 13 (9) определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки

- •Краткая теория

- •Выполнение работы

Работа № 4 определение коэффициента вязкости жидкости по методу стокса

Принадлежности: стеклянный сосуд, наполненный вязкой жидкостью, шарики из свинца, секундомер, измерительный микроскоп, масштабная линейка.

Краткая теория

Реальная жидкость, в отличие от идеальной, обладает вязкостью (внутренним трением), обусловленной сцеплением (взаимодействием) между ее молекулами. При движении жидкости между ее слоями возникают силы внутреннего трения, действующие таким образом, чтобы уравнять скорости всех слоев. Природа этих сил заключается в том, что слои, движущиеся с разными скоростями, обмениваются молекулами. Молекулы из более быстрого слоя передают более медленному некоторое количество движения, вследствие чего последний начинает двигаться быстрее. Молекулы из более медленного слоя получают в быстром слое некоторое количество движения (или импульса), что приводит к его торможению.

Таким образом, при переносе импульса от слоя к слою происходит изменение импульса этих слоев (увеличение или уменьшение). Это значит, что на каждый из этих слоев действует сила, равная изменению импульса в единицу времени (второй закон Ньютона). Эта сила называется силой трения между слоями жидкости, движущимися с различными скоростями (внутреннее трение).

Р

![]() называется градиентом скорости –

векторная величина, численно равная

изменению скорости на единицу длины в

направлении, перпендикулярном скорости

и направленная в сторону возрастания

скорости.

называется градиентом скорости –

векторная величина, численно равная

изменению скорости на единицу длины в

направлении, перпендикулярном скорости

и направленная в сторону возрастания

скорости.

Сила

внутреннего трения (вязкости) по Ньютону,

действующая между двумя слоями жидкости,

пропорциональна площади соприкасающихся

слоев ΔS

и градиенту скорости:

![]() ––

––![]() ΔS.

(1)

ΔS.

(1)

Знак минус означает, что импульс движения переносится в направлении уменьшения скорости, η- коэффициент внутреннего трения, или коэффициент вязкости.

Физический смысл коэффициента вязкости η заключается в том, что он численно равен силе внутреннего трения, возникающей на единице площади соприкасающихся слоев жидкости при градиенте скорости между ними, равном единице.

Как следует из формулы (1), в системе СИ коэффициент вязкости η измеряется в Н·с/м2=Па·с (паскаль-секунда), а в системе СГС в дн·с/см2=г/см·с (Пуаз).

Сила сопротивления движению шарика определяется формулой Стокса

![]() ,

(2)

,

(2)

где v – скорость движения шарика, r – его радиус.

С

учетом действия на шарик трех сил

уравнение движения в общем виде запишется

следующим образом:

![]() или в скалярной записи с учетом знака

сил

или в скалярной записи с учетом знака

сил

![]() (3)

(3)

где ρ – плотность шарика, ρ1 – плотность вязкой жидкости, g – ускорение свободного падения.

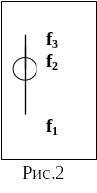

Все три силы, входящие в правую часть уравнения (3), будут направлены по вертикали: сила тяжести – вниз, подъемная сила и сила сопротивления – вверх.

Сила сопротивления с увеличением скорости движения шарика возрастает. При некоторой скорости шарика сила сопротивления становится равной сумме сил тяжести, т.е. f3 = f2 +f1. Таким образом, равнодействующая этих сил обращается в нуль. Это означает, что уравнение (3) принимает вид

![]() Так как m≠0,

то

Так как m≠0,

то

![]() и

и

![]()

Таким образом, по достижении шариком скорости v0 далее он движется с постоянной скоростью и уравнение (3) принимает следующий

вид:

![]() (4)

(4)

Решая уравнение (4) относительно коэффициента внутреннего трения,

получаем

![]() где d – диаметр

шарика.

где d – диаметр

шарика.

Зная

скорость установившегося движения

шарика

![]() ,

где

- длина пути, проходимого шариком при

установившемся движении, t

– время его движения, а также плотности

ρ

и ρ1

и размеры шарика, можно вычислить

значение коэффициента вязкости для

данной жидкости по формуле:

,

где

- длина пути, проходимого шариком при

установившемся движении, t

– время его движения, а также плотности

ρ

и ρ1

и размеры шарика, можно вычислить

значение коэффициента вязкости для

данной жидкости по формуле:

![]() (6)

(6)