- •Глава 4. Горочные системы автоматизации технологических процессов

- •4.1. Зоны действия функциональных подсистем управления технологическими процессами

- •4.2. Управление скоростью надвига, роспуска и маневровых передвижений

- •4.3. Управление маршрутами движения отцепов

- •4.3.1. Горочная сигнализация

- •Увязка устройств гац с электрической централизацией парка прибытия

- •4.3.2. Горочная автоматическая централизация

- •Горочная автоматическая централизация с контролем роспуска гац-кр

- •Формирователь заданий

- •Устройство комплексного контроля головной зоны (укгз)

- •4.3.3. Система микропроцессорной горочной автоматической централизации (гац мн)

- •4.3.4. Контроллер вершины горки квг

- •4.3.5. Комплексирование защиты стрелок от несанкционированного перевода

- •4.4.2. Особенности динамики движения отцепов

- •4.4.3. Структура построения устройства управления прицельным торможением

- •4.4.4. Прицельное торможение отцепов на базе адаптивных алгоритмов

- •Определение координаты прицеливания

- •Вычисление скорости выхода отцепа из тп

- •Управление торможением отцепов в замедлителях

- •4.4.5. Принципы и алгоритмы построения подсистем контроля заполнения путей

- •Бесстыковой контроль заполнения путей системы арс цнии

- •Контроль заполнения путей на базе индуктивных путевых датчиков

- •4.4.6. Автоматическое регулирование скорости скатывания отцепов

- •Система автоматического регулирования скорости арс цнии

- •Система автоматического регулирования скорости арсгтсс

- •Микропроцессорная система управления прицельным торможением уупт

- •4.5. Управление компрессорной станцией

- •4.6. Диагностика состояния технических средств автоматизации и механизации сортировочных станций

- •Структура системы функционального диагностирования технического состояния горочных устройств

- •Диагностический контроль датчиков обнаружения

- •4.7. Информационный обмен с асу сортировочной станции

- •4.8. Устройства электропитания

- •4.9. Влияние сверхвысокочастотного излучения горочных датчиков на эксплуатационный персонал

- •Зоны действия функциональных подсистем управления технологическими процессами………………125

Вычисление скорости выхода отцепа из тп

По аналогии (4.4) скорость выхода i+1 отцепа вычисляется:

Vвыхi+1 =√ V2конi+1 +2a i+1 Lпр , (4.6)

где a i +1 <0.

Вопрос возникает в корректности решения уравнения 4.6, где присутствует величина ускорения i+1 отцепа, который еще не проехал участок пути до координаты прицеливания. Однако всегда можно принять, что ускорение движения i-го и i+1 отцепов отличаются некоторым коэффициентом k, т.е. a i+1 = kа1.

Тогда выражение (4.6) становится вполне корректным:

Vвыхi+1 =√ V2конi+1 +2k a iLпр. (4.7)

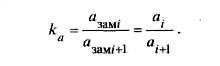

Величина коэффициента k отражает различие в динамике движения следующих друг за другом двух отцепов.

Коэффициент k, определяется на том основании, что в соответствии со вторым законом Ньютона, если внешние силы F, действующие на вагоны, одинаковы, то:

т i a i = т i+1 a i+1.

Отсюда

тI / тi+1 = ai+1/ai = k (4.8)

Очевидно, что различие в динамике движения может быть определено по относительному соотношению масс движущихся отцепов либо по отношению их ускорений движения в одинаковых условиях. В первом случае коэффициент k определяется на измерительном участке, где определяется весовая категория отцепов. При этом условия движения отцепов должны быть одинаковыми.

Таковым может быть выбрано торможение отцепа замедлителем при одном и том же начальном тормозящем усилии (ступени торможения). Более подробно об этом алгоритме будет сказано ниже, при рассмотрении этапа управления торможением.

Уместно напомнить, что вычисление коэффициента k по отношению масс требует измерения веса вагонов с той же погрешностью, с которой допускается прицельное торможение. Так к примеру, если погрешность скорости соударения допускается ±10 %, то ориентировочно и массы вагонов должны определяться с небольшой погрешностью. Эксплуатируемые весомеры пружинного действия, позволяющие оценивать лишь весовую категорию отцепов для реализации прицельного торможения, мало пригодны.

Различие в динамике движения вагонов для исключения множества влияющих факторов целесообразно определять непосредственно на участках, где производится прицельное торможение.

Алгоритмы прицельного торможения, как известно, предполагают определение координат точки прицеливания, которые вычисляются в виде прогнозных величин Lx. Такие алгоритмы базируются на фильтрации параметров движения отцепа по сортировочному пути с целью определения относительных различий в динамике движения двух следующих друг за другом отцепов. Базовым уравнением, реализованным в системах УУПТ, является следующее:

Vвых. расч.i =√ V2кон +2kaсп. i-1L0х i-1,

где L0х i-1 – прогнозируемая координата прицеливания очередного i-го отцепа.

Управление торможением отцепов в замедлителях

На рис. 4.19 показаны различные траектории движения отцепов как в режиме торможения на ТП, так и после нее в режиме свободного скатывания.

На ТП происходит быстрое импульсное воздействие тормозящей силы на отцеп, в результате чего резко изменяется динамика его движения вследствие действия инерционных сил. Последствия такого торможения трудно предсказуемы до момента перехода отцепа в режим динамически установившегося движения свободного скатывания и существенно снижают точность прогнозирования движения. Так, кривая 1 характеризует движение отцепа с расчетной скоростью Vвых.р без торможения на ТП в режиме установившегося движения, хорошо описываемого

2

2

Vвх

Vвх

3

3

4

4

Vвых.р

Vвых.р

1

3

2

1

3

2

1,4

1,4

Vкон

i

Vкон

i

А Lx1 Lx2

Рис. 4.19. Траектории движения отцепов

уравнением 4.7. Кривые 2, 3, 4 характеризуют разные режимы торможения и, как следствие, различные траектории движения вагонов после торможения. Следует обратить внимание на тот факт, что. в момент оттормаживания замедлителя во всех случаях обеспечивалась одна и та же выходная скорость для одного и того же вагона. Различные траектории движения отцепов после торможения вызваны последствиями действия инерционных сил, о которых было сказано ранее.

Для уменьшения влияния инерционных сил, управление торможением отцепов в замедлителях должно быть плавным (мягким), обеспечивающим плавное сопряжение кривых (см. рис. 4.19) в момент оттормаживания. Это обеспечивается при условии равенства величин ускорения в момент оттормаживания отцепа и ускорения свободного скатывания его по участку пути (сортировочному пути). Таким образом, критериями прицельного торможения являются два параметра, определяющие динамику движения отцепов: скорость выхода Увых и ускорение в момент растормаживания (а = ясв), равное ускорению свободного скатывания отцепа.

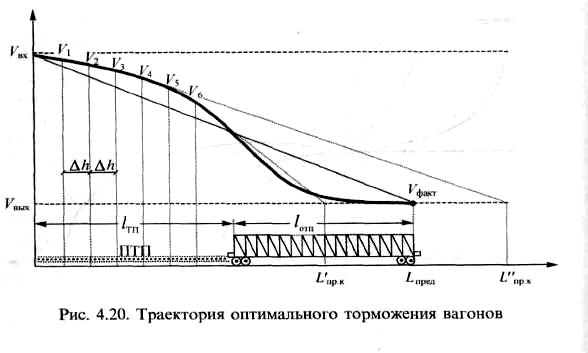

На рис. 4.20 показана траектория изменения скорости отцепа, поясняющая реализацию плавного режима торможения (ПРТ). Алгоритм, реализующий его, состоит в следующем.

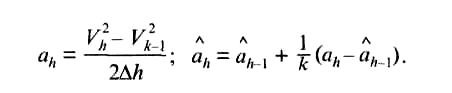

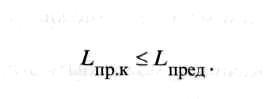

Отцеп въезжает на заторможенный замедлитель, установленный на одну из низших ступеней торможения (I или II). Через равные интервалы пройденного пути ∆h (∆h≠∆l) измеряется скорость движения отцепа:V1, V2, ...

если на текущей ступени торможения окажется, что L “np к > Lnp к,

Для вычисления коэффициента ка достаточно после измерения ускорений а i = азам i и аi+1 = азамi+1 на начальной, одинаковой сту-

пени торможения, после въезда первой колесной пары отцепа на

Таким образом, реализация МРТ при заторможенном замедлителе на одной из низших ступеней торможения позволяет уточнить разницу в ходовых свойствах попутно следующих отцепов.

Алгоритм МРТ относится к категории адаптивных алгоритмов определения реальных ходовых свойств отцепов. При этом, что весьма важно, не требуется априорно определять массы отцепов. Немаловажно и то, что заторможенное состояние замедлителя на низшей ступени торможения практически исключает выдавливание отцепов тормозными балками замедлителя и уменьшает время на выполнение команды торможения, связанное с инерционностью замедлителя.

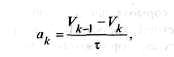

Ускорение торможения ак может быть вычислено иначе:

где

τ — интервал измерения текущих значений

скорости, может быть принят

численно равным тотг

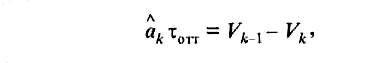

Тогда получим:

где

τ — интервал измерения текущих значений

скорости, может быть принят

численно равным тотг

Тогда получим:

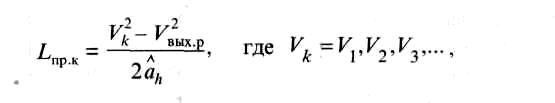

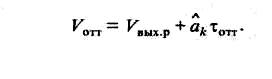

положив Vk = Кτфакт, определяется скорость Vk-1, численно равная скорости, при которой необходимо сформировать команду оттормаживания замедлителя V0TT:

Алгоритм адаптивного управления II ТП, базирующийся на фильтрации параметров движения и статистической экстраполяции, позволяет реализовать МРТ вагонов, повышает эффективность прицельного торможения.

Рассмотренный алгоритм распространяется и на управление торможением отцепов не только на II ТП, но и на один ТП и два ТП.